В 1903 году в петербургском Лесном институте министр Ермолов объявил о «величайшей монаршей милости» — разрешении царя именовать институт Императорским. В зале поднялись свист и шум. Вместо гимна «Боже, царя храни» студенты запели «Марсельезу» и демонстративно покинули зал. Подобные провокации, срывы занятий, беспорядки в аудитории и бойкоты молодежь часто устраивала против лояльных властям преподавателей и царских чиновников. В ответ учащихся исключали из университетов, отправляли в армию или заточали в тюрьмы. Однако после Кровавого воскресенья бунтующая молодежь перешла на путь вооруженной борьбы, превратив вузы в революционные штабы, где печатали нелегальную литературу и изготавливали бомбы. Как шла политизация российских студентов на рубеже XIX–XX веков и какую роль они сыграли в русской революции, рассказывают участники «Общества воли и дела» в статье о борьбе за свободу и избавление от монархического гнета.

Студенческий авангард

Революция, приведшая большевиков к власти в России, стала ключевой темой научной и художественной рефлексии советского периода. Событие, положившее начало утвердившемуся на 70 лет политическому режиму, логичным образом легло в основу его самопозиционирования: «из Великой Октябрьской социалистической революции родилась подлинная власть Советов, Советское государство и советский народ».

Рефлексии подвергались самые разные аспекты предреволюционной борьбы. Формировался новый пантеон героев. Удивительно, что студенчеству в картине борьбы за светлое социалистическое будущее уделялось мало внимания. Очевидно, что вклад студентов оценивался скромнее вклада рабочих — главного революционного класса в рамках учения Маркса. Но, кажется, студентов обошли даже школьники: легко вспомнить тщательно сконструированные героические образы Павки Корчагина и Мальчиша-Кибальчиша, но куда сложнее вспомнить столь же яркий образ студента, борющегося за дело революции.

А меж тем именно студенты находились в авангарде этой борьбы. Они наносили ее первые удары и смело принимали бой с государственной машиной. Университеты превратились в кузницы революционеров. Зараженными идеями революции из стен высших учебных учреждений вышли Владимир Ленин, Александр Керенский, Борис Савинков и целый пантеон будущих советских руководителей. Отчисленные студенты стали главной ударной силой боевой организации эсеров. Учащаяся молодежь составила костяк агитаторов и популяризаторов революции, заражая смелыми идеями народные массы.

В данной статье мы не будем разбираться, почему революционное студенчество получило так мало внимания со стороны победившей группы революционеров. Мы просто постараемся сгладить эту несправедливость, рассказав о вкладе ученой молодежи в дело революции.

Краткая характеристика предреволюционного студенчества

Российские студенты рубежа XIX и XX веков ощущали себя элитой страны. У них были на то основания: пиковые оценки численности фиксировали порядка 135 000 человек, что составляет менее 0,1% от общего населения империи (почти 180 млн человек). Их было настолько мало, а объем их знаний был настолько уникален, что они практически неизбежно должны были взять в свои руки рычаги управления страной после естественного ухода предшествующих поколений.

В условиях крайне скудного по сравнению с сегодняшним днем числа профессий, выпускники вузов преимущественно поступали на государственную службу. Ситуация получалась двоякой: с одной стороны, как минимум должность мелкого служащего со стабильным достатком и иными преимуществами бюджетного обеспечения была молодому человеку практически обеспечена; с другой стороны, любые проявления нелояльности государству грозили превратить фрондёра в человека без определенной профессии и источника доходов.

Государство и студенчество понимали высокую взаимную заинтересованность: правительству нужны компетентные чиновники, а молодым людям — стабильный доход и карьерная лестница. Однако консервативность государства и горячность, тяга к новому, всегда свойственные молодежи, с конца XIX века начинают всё чаще вступать в противоречие.

Несмотря на элитистское положение, студенчество представляло из себя очень пеструю массу. Происходил постепенный рост численности студентов из незнатных семей со средним или даже низким доходом.

Так, в Московском университете в 1904 году численность студентов из семей дворян, крупных чиновников и офицеров не превышала 25%. Чаще всего встречались дети мелких и средних чиновников (20,6%), а также мещан (18,8%). Встречались уже, пусть и в небольшом количестве, представители крестьянских семей. В учреждениях технической направленности дети непривилегированных сословий составляли абсолютное большинство, в то время как представители дворянства и крупного капитала встречались весьма редко.

Бедность студенческой жизни особенно била контрастом с декорациями богатых столичных городов. Большинство студентов вовсе не были представителями «золотой молодежи», в лучшем случае средним классом, а потому хорошо представляли себе масштабы несправедливости социального устройства. Средний рост студента той эпохи составлял 168 см, средний вес — 59 кг: очень скромные показатели, говорящие, судя по всему, о проблемах с питанием. Около половины студентов постоянно относились к категории нуждающихся.

Причины недовольства студенческой молодежи кажутся вполне очевидными. Оставался актуальным вопрос, какой же путь они выберут для борьбы с социальной несправедливостью.

От кружков по интересам до политических сходок

Первой организационной платформой для массовых студенческих движений стали объединения землячеств. Молодые люди, стекавшиеся с разных уголков страны в университетские центры, объединялись со своими земляками для взаимной поддержки. Иногда объединение происходило не только по принципу общего родного региона, но и на основе опыта обучения в одной гимназии или семинарии. Бюджет землячеств формировался из членских сборов (в некоторых существовало подобие прогрессивного налога), а также пополнялся за счет проводимых благотворительных мероприятий, вечеров, лекций, концертов и т. п. Из этих средств нуждающимся выдавали денежные суммы.

Подобные объединения не получали особой поддержки со стороны администраций университетов, но и не встречались с серьезным противодействием, так как идея помощи землякам никому не казалась крамольной. Следующим логичным шагом стало развитие студенческих кружков по интересам: литература, философия и, конечно, политика.

Со второй половины 80-х годов XIX века земляческие кружки начали вырабатывать собственные уставы и формулировать более обширные цели. На основе единых представлений о целях стали собираться студенческие союзы.

Уже в 1896 году «Московский совет союзов», объединявший 45 землячеств, так объяснил в одной из прокламаций главную цель организации:

«Подготовка борцов к политической деятельности… Борясь против произвола и насилия университетского начальства, студенчество будет закаляться и воспитываться для политической борьбы с общегосударственным режимом».

Московские объединения быстро перешли от слов к делу. В канун полугодовой годовщины Ходынской трагедии они выпустили воззвание о проведении панихиды по погибшим, чтобы выразить «протест против существующего порядка, допускающего возможность подобных печальных фактов». Около 500 человек двинулось 18 ноября на Ваганьковское кладбище; их туда не пропустили, и они прошли по улицам города. За отказ разойтись участников демонстрации переписали и 36, замеченных в подстрекательстве, арестовали. В университете после этого три дня происходили сходки; каждый раз их участников арестовывали. Всего было задержано 711 человек, из которых отчислили 49 «зачинщиков». Остальные отстранены от занятий на год.

В следующий раз землячества как организационная сила для политических высказываний проявили себя в феврале–марте 1897 года. Студентов взбудоражила история смерти слушательницы Высших женских (Бестужевских) курсов Марии Ветровой. За участие в народовольческом кружке ее поместили в Петропавловскую крепость, где она при весьма туманных обстоятельствах совершила акт самосожжения. Власти не только отказались проводить обстоятельное расследование произошедшего, но и постарались скрыть трагический случай, лишь подливая масла в огонь распространяющихся слухов. По инициативе союза землячеств прошла публичная панихида «по убиенной М. Ф. Ветровой». В назначенный час у Казанского собора собралось около 5 000 студентов и курсисток. Акт солидарности с погибшей подхватили студенты из других городов. По стране прокатилась череда «ветровских демонстраций».

В этой истории раскрываются еще два важных аспекта политической борьбы студенчества тех лет. Во-первых, ученические союзы страстно откликались на громкие общественно-политические события, приурочивая к ним свои акции. Студенческие выступления происходили не только в момент наибольшего общественного возмущения, но и в связанные с такими событиями памятные даты, как, например, упомянутая ранее полугодовая годовщина Ходынской трагедии.

Нередки были однодневные забастовки, когда студенты, желая почтить память жертв политических репрессий, не приходили в университеты в заранее обозначенный день.

Во-вторых, важную роль в протестном движении играли девушки-курсистки. Будучи наиболее эмансипированной частью российских женщин, они считали вопиющей несправедливостью невозможность поступать в университеты. Нереализованное желание учиться и работать на равных с мужчинами превращало молодых девушек в пламенных революционерок.

Активно заступались за права девушек и молодые люди. Так, например, поводом для очередной студенческой вспышки стала публикация в газете «Гражданин» 11 сентября 1901 года статьи ее главреда Владимира Мещерского, главная идея которой сводилась к тому, что основной причиной требований о приеме в университеты женщин является возникающее в таком случае «удобство… для полового разврата».

В феврале 1900-го «Исполнительный комитет землячеств и организаций» опубликовал открытое письмо с призывом ко всем студенческим организациям страны собраться на общестуденческий съезд для создания центрального органа по руководству движением учащейся молодежи. Летом в Одессе собрался первый такой съезд, постановивший «организовать все русское студенчество для выражения всякого рода протестов по поводу явлений академической, общественной и политической жизни». Делегаты съезда были арестованы полицией, но революционные постановления принимались всё большим числом организаций, а каждый случай проявления насилия по отношению к студентам лишь подстегивал новую волну выступлений.

В 1902 году наиболее радикально настроенные студенты объединились в такие организации, как «Дело», «Касса радикалов», «Партизаны борьбы». В Томске возник «Студенческий революционный комитет», поставивший целью объединить радикальное студенчество для борьбы с самодержавием.

Еще одним способом организации студенческой активности становились городские советы старост. Выборы туда происходили на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. Избранный орган создавал различные комиссии (библиотечную, столовую, стипендиальную, трудовую, судебную) и студенческие кружки, чья ориентация из первоначально научной постепенно становилась все более политической. Советы старост вели прямую коммуникацию с советом профессоров.

После окончания шестимесячной забастовки 1905 года [была частью первой русской революции и всероссийской политической стачки] студенты Императорского Московского университета на сходке приняли решение о создании Центрального университетского органа (ЦУО). В первый состав вошли 26 делегатов, выбранных по одному от каждого курса со всех факультетов. На ЦУО лежало посредничество между студентами и советом профессоров, оказание помощи нуждающимся, организация товарищеского суда, сбор денежных средств в пользу освободительного движения, сбор сведений о полицейских репрессиях против студентов и материальная поддержка арестованных. Общеуниверситетская сходка делегировала ЦУО право распоряжаться университетскими помещениями и участвовать в выработке внутреннего распорядка вуза. Высшей инстанцией для ЦУО объявлялось общее собрание студентов Московского университета.

В соответствии с отстаиваемыми ценностями студенческие организации в своей работе основывались на демократических принципах. Главным способом принятия ключевых решений становились студенческие сходки с прямым и равным голосованием. Иногда в таких собраниях принимали участие тысячи студентов, а в ходе их проведения велся протокол.

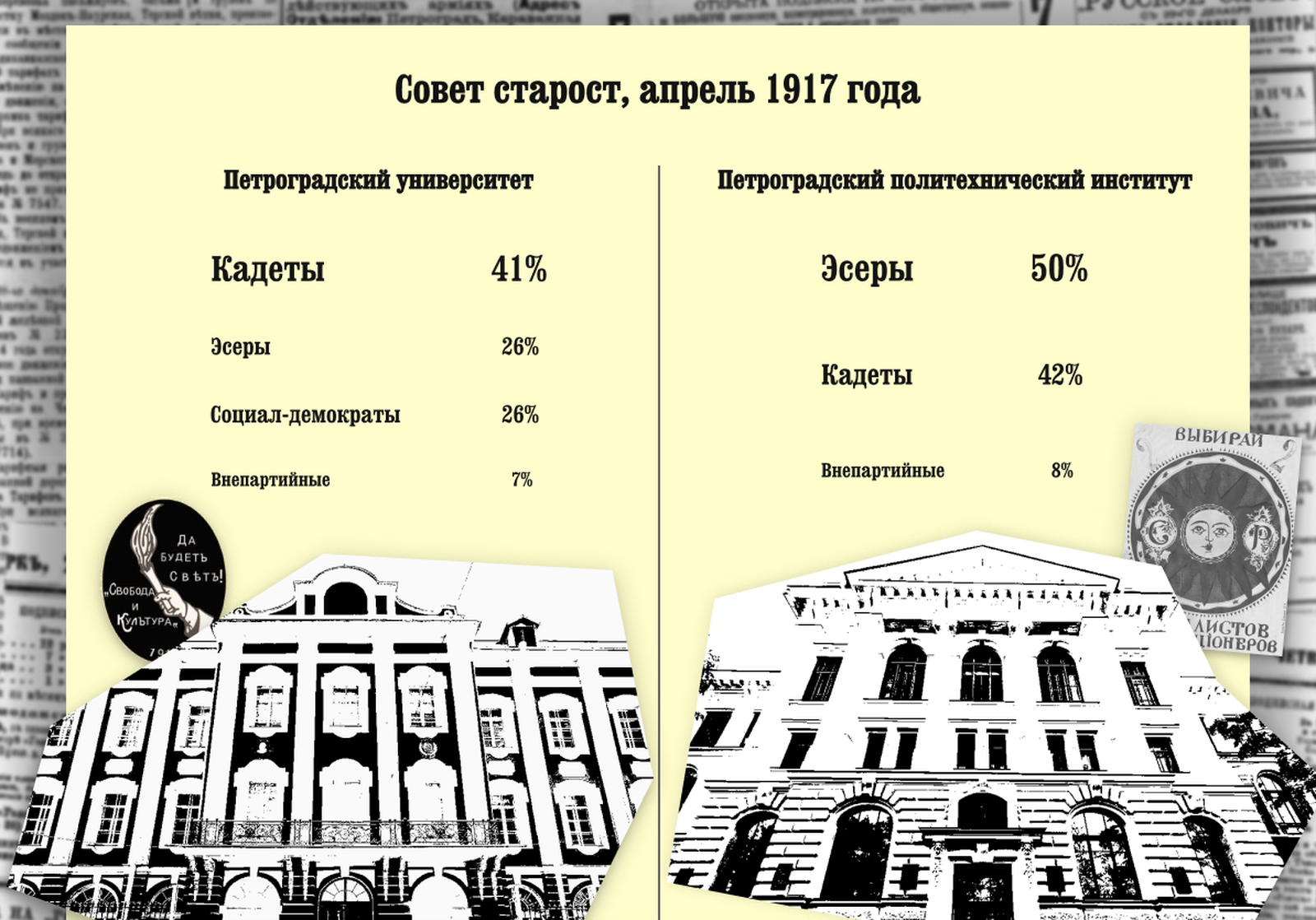

Постепенно центральная роль в координации деятельности переходила от земств к политическим партиям. С одной стороны, это приводило к размежеванию и размытию студенчества как единой политической группы; с другой стороны, студенты, влившись в структуры, управляемые профессиональными политиками, обретали более четкое политическое мировоззрение, объединялись с другими группами населения, становились частью огромного движения.

В то время как в профессуре преобладали симпатии к партии конституционалистов-демократов (лидером партии был профессор П. Н. Милюков). Студенты с каждым годом все сильнее дрейфовали влево. Особенно этот процесс ускорялся в периоды войн: русско-японской и Первой мировой.

В 1902 году созданием студенческих ячеек активно занялась РСДРП [Российская социал-демократическая рабочая партия]. Осенью того же года возникла организация в Политехническом институте Петербурга. К началу 1903-го подобные партийные ячейки действовали уже во всех высших учебных заведениях столицы, а затем и во всех крупнейших университетских городах страны: Москве, Киеве, Одессе, Харькове, Казани, Томске.

В заявлении, отпечатанном 8 февраля 1903 года за границей, «Социал-демократическая группа студентов С.-Петербургского университета» сформулировала задачи своей деятельности:

«Мы будем способствовать возникновению и мощному развитию политических волнений петербургского студенчества… росту революционного сознания и, пользуясь им, направлять это сознание в сторону идей социал-демократии, вырабатывать идеологов пролетариата, деятелей классовой борьбы. Для достижения этой цели мы будем вести широкую пропаганду социал-демократических идей, устраивая студенческие кружки, распространяя социал-демократическую литературу и издавая листовки, целью которых будет знакомство студентов с борьбой пролетариата, и делать для них эту борьбу близкой, понятной и дорогой».

Сперва партии направляли в университеты своих членов для организации работы и агитации, а затем уже сами студенты вели идейную работу, например, в рабочих кружках Петербурга, призывая рабочих присоединяться к социалистическому движению.

Владимир Ленин выделял следующие группы студентов по политическим воззрениям: реакционеры, равнодушные, академисты (ограничивались академическими требованиями), либералы, социалисты-революционеры и социал-демократы. Согласно докладной записке тайного советника Спешкова, в нелегальных студенческих организациях в начале 1904 г. могло принимать участие до трети всех учащихся.

В процессе долгого и сложного противостояния власти оформились основные методы революционной борьбы студенчества:

- сходка как дискуссионная площадка и коллективный орган принятия решений;

- обструкция [срыв лекций, беспорядки в аудитории] как способ борьбы с реакционными преподавателями, студентами и чиновниками;

- забастовка как способ остановки работы университетов;

- демонстрация как главный способ публичного проявления недовольства;

- агитация и «хождение в народ»;

- предоставление университетов, общежитий, студенческих столовых и квартир как революционных штабов;боевые отряды студенчества.

Об этих методах политической борьбы студенчества поговорим подробнее.

Обструкции и забастовки

8 февраля 1899 года началась первая всероссийская студенческая забастовка. В канун 80-летнего юбилея Санкт-Петербургского университета в коридорах вывесили обращение ректора, предписывавшее учащимся «исполнять законы, охраняя тем честь и достоинство университета» и предупреждавшее: «Виновные могут подвергнуться: аресту, лишению льгот, увольнению и исключению из университета и высылке из столицы».

Оскорбленные высокомерным тоном ректора Сергеевича студенты сорвали объявление, а самого ректора в момент выхода к трибуне освистали, из-за чего он был вынужден прервать свою речь и уйти. Далее случились столкновение студентов с полицией и, в соответствии с обещаниями ректора, отчисления и высылки из столицы.

Жестокая расправа над учащейся молодежью вызвала гнев и возмущение в обществе. В течение пары дней случилось сразу несколько крупных студенческих сходок, по несколько тысяч участников в каждой. В итоге решили начать забастовку с требованиями университетской автономии, гарантии неприкосновенности личности, расследования и открытого суда над виновниками избиения студентов, восстановления всех исключенных товарищей.

Забастовщики обходили аудитории, призывая студентов и преподавателей прекратить занятия. В случае отказа иногда применялась «химическая обструкция»: размещение в аудитории склянок с раздражающими слизистые химическими веществами.

Участников забастовки, быстро ставшей всероссийской, исключали и выдворяли из городов сотнями. Например, из Технологического института отчислили треть студентов; с высших женских курсов — четверть.

За первой всероссийской студенческой забастовкой последовали еще несколько. Любопытным образом началась вторая из них: студенты Киевского университета устроили на лекции обструкцию профессору Эйхельману. Его уровень компетентности вызывал у студентов большие вопросы, однако руководство оставляло жалобы без ответа. Студенты потребовали от преподавателя покинуть кафедру прямо на занятии.

Согласно решению суда 183 студента не только отчислили, но и отправили в армию. Это всколыхнуло бурю общественного возмущения. Российские университеты вновь опустели. Прекратили посещение лекций и лабораторных занятий 30 тысяч учащихся 35 вузов. Студентов и преподавателей, пытавшихся продолжать занятия, подвергали обструкции.

Требования запретить полиции находиться в зданиях университета и отменить студенческую форму, которая облегчала слежку, явно говорили о постепенной политизации студенческого протеста.

7 февраля 1902 года слушательницы Бестужевских курсов постановили на одной из сходок: «Пока в России будет существовать нагайка и кулачная расправа, нет иной борьбы, кроме забастовок и демонстраций».

Точкой окончательной и бесповоротной политизации студенческих выступлений станет Кровавое воскресенье и последовавшая за ним Первая русская революция. В течение месяца после 9 января 1905 года решение о прекращении занятий и участии в стачке приняли студенты почти всех высших учебных заведений страны: 39 учреждений и 40 тысяч учащихся. Итоги голосований за забастовку на студенческих сходках были безапелляционными.

Учащиеся гимназий Тифлиса выставили требования заменить директоров и учителей, зарекомендовавших себя верноподданичеством, ввести обязательное обучение грузинскому и армянскому языкам, учредить товарищеские суды.

Студенты Юрьевского университета открыто заявили в своей резолюции, что целью забастовки является «частичная приостановка правильного функционирования государственного организма».

Всероссийская студенческая забастовка проходила под лозунгами свержения самодержавия, установления демократической республики, созыва Учредительного собрания. Учащиеся Петербургского технологического института постановили: «Только освобождение от самодержавно-бюрократического гнета, насилия, произвола может дать нам академическую свободу». В резолюции общего собрания студентов Петербургского университета было записано:

«Университет должен быть закрыт, ибо студенчество не может заниматься наукой в той стране, где властвует полный произвол… Закрыв университет, мы дадим товарищам полную возможность направить свою энергию на пользу грядущей, неизбежно близящейся революции». Студенты Томского университета призвали присоединиться к забастовке работников Сибирской железной дороги, чтобы положить конец «разорительной, кровавой войне на Д. Востоке».

С 9 по 13 февраля 1917 года студенты-медики Харьковского университета организовали забастовку в знак протеста против войны и с призывом к учреждению временного революционного правительства. 13 февраля в Харьковском технологическом институте прошла многолюдная студенческая сходка (около 600 человек), на которой большая часть выступлений сопровождалась призывами к прекращению войны. 15 февраля 1917 года антивоенно настроенные студенты сорвали лекцию профессора Мигулина, читавшего курс о текущей войне.

Обструкции студентов стали настоящей головной болью для лояльных властям преподавателей и царских чиновников. Так, 2 мая 1903 года в день 100-летнего юбилея Лесного института на трибуну поднялся министр земледелия и государственного имущества Ермолов. В ответ на его объявление о «величайшей монаршей милости» — разрешении царя именовать институт Императорским, в зале поднялись свист и шум. Вместо гимна «Боже, царя храни» студенты запели «Марсельезу» и демонстративно покинули зал.

В конце декабря 1904-го в Народном доме проходил вечер учащейся молодежи, посвященный современной русской поэзии. Один из студентов начал читать революционную «Песню о Буревестнике» Максима Горького. Из ложи, где сидел обер-полицмейстер, раздались многократные призывы «прекратить безобразие», на что студенты ответили возгласом «продолжай». Финальные слова «Буря, скоро грянет буря!» были встречены овацией.

В конце 1916 года срывы лекций неугодных профессоров и студенческие забастовки стали почти постоянным явлением. На общем собрании курсисток Высших женских курсов Харькова 26 ноября 1916 года директора курса буквально вытолкали за дверь. 14 февраля 1917-го в Новороссийском университете студенты-забастовщики насильно вырвали у регистратора ведомость о посещении лекций и порвали ее в клочья. На каждый громкий случай репрессий студенты отвечали краткосрочной забастовкой.

Университет как трибуна и штаб революции

Кровавое воскресенье пробудило первую русскую революцию, важной частью которой стала всероссийская стачка. Присоединились к ней и студенты: большую часть года университеты в стране не работали.

В канун начала нового учебного года в среде студенчества нарастали дискуссии о тактике дальнейшей борьбы. Одни настаивали на продолжении забастовки вплоть до выполнения требований революционной общественности, в то время как другие переставали верить в эффективность этого инструмента. В условиях закрытых университетов стало гораздо сложнее координировать действия, а значительная часть молодежи просто уезжала из городов на родину.

3 сентября 1905 года в Выборге на Четвертом студенческом съезде приняли тактику «открытых дверей»: студенты должны вернуться в университеты, чтобы вновь сконцентрироваться в крупных городах и открыть стены учебных учреждений.

Вузы превратились в точку сбора всех революционных сил. Профессор М. Кирпичников вспоминал:

«Рабочие, приказчики, конторщики, инженеры, адвокаты, офицеры, солдаты и даже чины полиции находили себе прием в стенах высших учебных заведений. Здесь они то вырабатывали свои отдельные резолюции, то сливались в общей массе, составляя общенародный митинг. Случалось, что на митинге собиралось 10 и даже 15 тыс. человек».

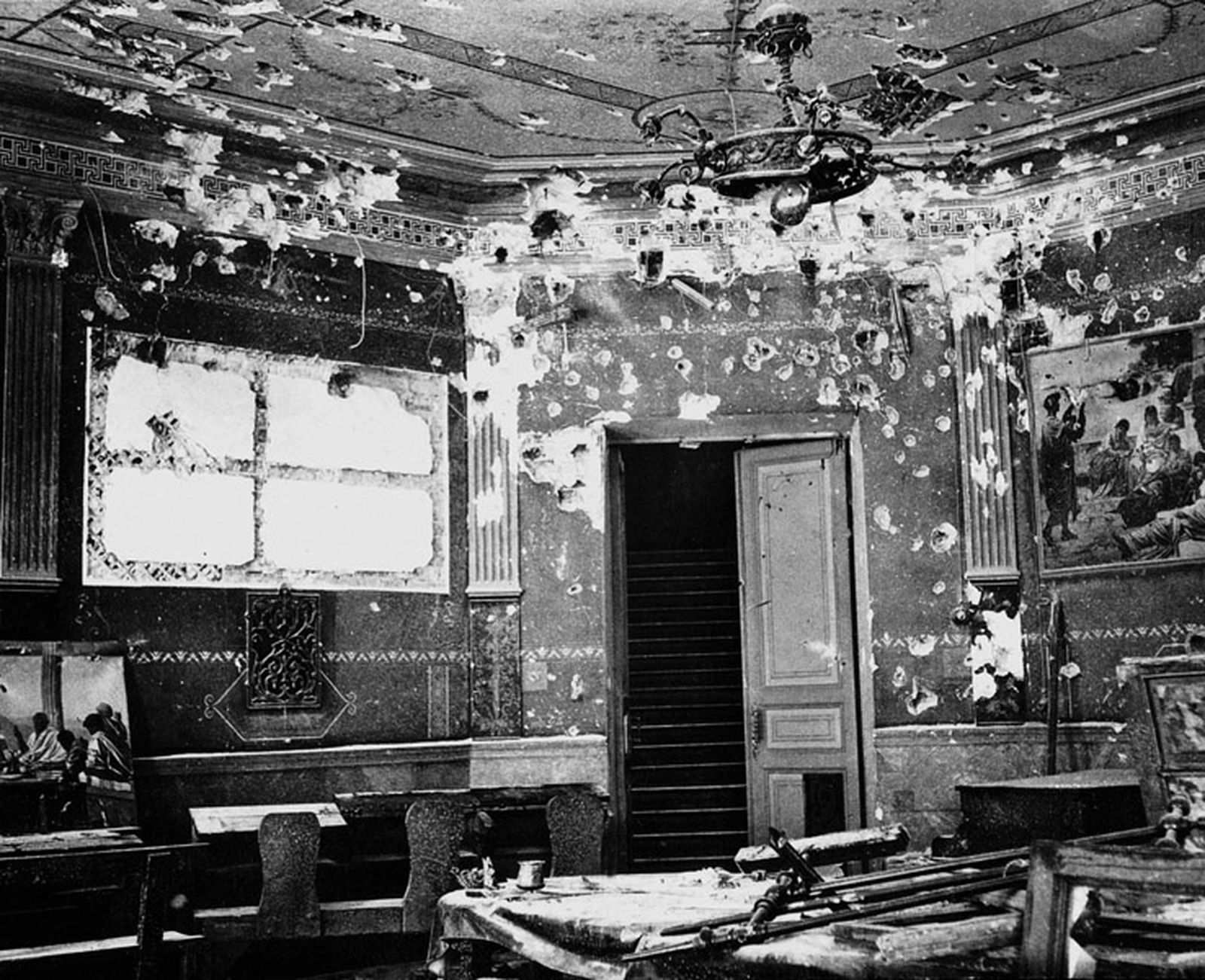

Актовые залы превратились в публичные залы для митингов, в университетах обосновались штабы народной милиции, перевязочные пункты. Иногда аудитории и вовсе использовались в качестве складов оружия. Ректор Московского университета в своем письме в Государственную думу выражал опасения, что из-за соседства оружия и химических реактивов в лабораториях может начаться пожар.

Университеты превратились в проходной двор и не закрывались ни днем, ни ночью. По воспоминаниям активиста Петербургского университета И. Кореля, в день в этих стенах проводилось 10–12 собраний революционных организаций.

В октябре 1905-го в аудиториях Петербургского технологического института прошли заседания Совета рабочих депутатов, где приняли решение о начале всеобщей стачки.

«Резервуарами революции» становились не только учебные аудитории. В вузовских столовых проходили сходки и митинги; общежития и квартиры студентов превращались в «явочные места» революционеров, склады листовок и нелегальной литературы; сами студенты выступали ее распространителями и курьерами.

Учащаяся молодежь устраивала благотворительные концерты в пользу нуждающихся студентов, значительная часть доходов от которых отправлялась в различные революционные кассы.

В проекте доклада правительству особый отдел департамента полиции в октябре 1906 г. вынужден был признать, что в высших учебных учреждениях «положением дела вновь овладело беспокойное меньшинство, которое, действуя под влиянием и руководством революционных организаций, стремится использовать открытие высших учебных заведений для революционных целей… Студенты до того привыкли к свободе в стенах университета, что последний представляется им „республикою в столице самодержавия“».

Народные университеты

Народничество долгие десятилетия оставалось модным направлением политической мысли среди российского студенчества. Воспринимая себя передовой частью общества, молодые люди считали своим долгом заниматься народным образованием.

Люди, близкие по взглядам к партии эсеров, направляли свои основные усилия в сторону крестьянства, в то время как социал-демократы концентрировались на рабочих. Велась агитационная и образовательная работа и среди неполитизированных студентов.

Самым распространенным способом агитации выступали листовки. Так, осенью 1902 года за обустройство подпольной типографии арестовали 17 студентов и курсисток, а об их деятельности доложили самому императору. В первые месяцы 1904-го социал-демократическая группа Петербургского университета выпустила пять антивоенных листовок с развернутой критикой так называемого квасного патриотизма сторонников войны. Антивоенные листовки распространялись и в период Первой мировой.

В агитации за партию кадетов также активно участвовали авторитетные преподаватели и профессора, бывшие ее членами: П. Н. Милюков, В. И. Вернадский, А. А. Мануйлов, Н. А. Кизеветтер, С. Ф. Ольденбург, А. А. Шахматов и другие. Представители этой же партии организовали в Харькове студенческие агитационные курсы по основным общественно-политическим вопросам.

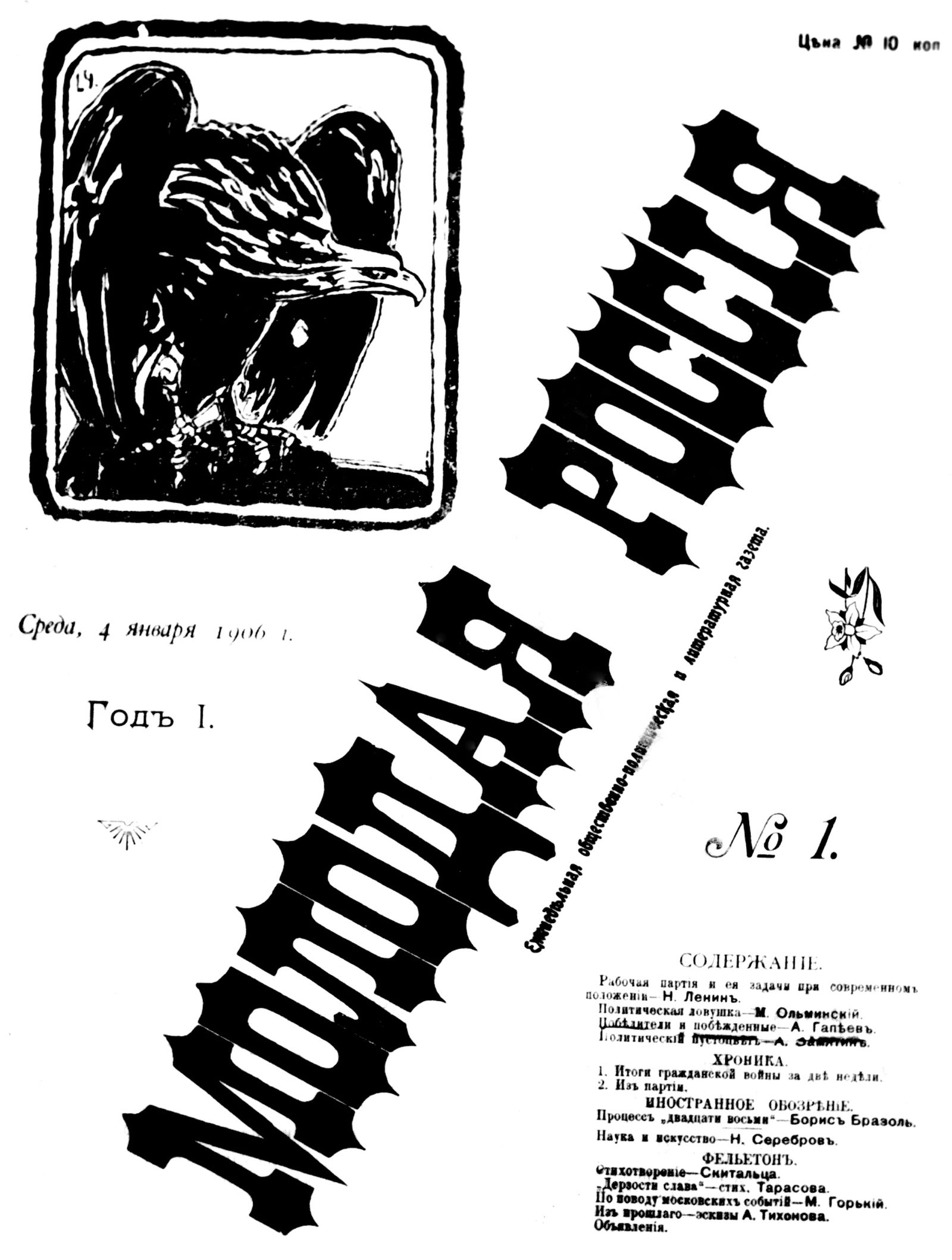

Из-за границы студенты выписывали политическую литературу и массово рассылали по городам. Пытались делать и свои издания: например, выходила еженедельная социал-демократическая «Молодая Россия», а саратовская ученическая фракция Партии народной свободы выпускала «Смелое слово».

Молодые эсеры Казанского университета выпускали газету «Клич» совместно с объединениями рабочих. Девизом издания стало: «Долой войну! Долой правительство! Да здравствует революция!» Помимо издательской деятельности, казанские эсеры пытались создать совместную с рабочими организацию: «Рабочий коалиционный комитет» должен был объединить интеллигенцию и пролетариат. Согласно этой схеме, каждый рабочий должен был собирать на своем предприятии ячейку из единомышленников, в которую инструктором назначался представитель интеллигенции. Студентов-активистов арестовали раньше, чем они успели реализовать эту идею.

Наиболее конкретный вид инициатива создания народных университетов приобрела в 1905 году. Данный проект советам профессоров совместно предложили объединения студентов и курсисток Петербурга. Предполагалось проведение бесплатных вечерних лекций, преимущественно для рабочих обоих полов, в рамках четырех факультетов: исторического, литературно-художественного, общественно-юридического, а также факультета естественных наук. Проект в таком виде одобрения не получил, но подобные курсы начали возникать как частные инициативы.

Сходки и демонстрации

9 февраля 1902 года в актовом зале Московского университета собралось более 600 студентов и курсисток. Они обсуждали тактику дальнейшей борьбы. В разгар прений на кафедру поднялась представительница объединенной организации всех женских курсов Москвы. В своей речи она заявит: «Мы, женщины, принимаем только политическую программу, и готовы на всё, чтобы добиться ее осуществления». Эта встреча стала знаковой: учащиеся женщины громко заявили о готовности встать на путь радикальной борьбы. Сходка единогласно решила вынести протест на улицы.

Улицы российских городов все чаще заполнялись бунтующими студентами. Они размахивали красными флагами, выкрикивали антиправительственные лозунги и пели революционные песни: студенческий гимн Gaudeamus, «Марсельезу», «Дубинушку», «Варшавянку». Поводом к началу демонстрации могло стать что угодно.

Весной 1899 года в Бутырской тюрьме совершил акт самосожжения студент Герман Ливен. Гражданская панихида превратилась в массовое шествие, сопровождавшееся песней «Вы жертвою пали в борьбе роковой / Любви беззаветной к народу».

Осенью 1901-го студенты первого курса Харьковского ветеринарного института подали заявление о том, что они отказываются слушать лекции профессора Лагермарка из-за «его бессистемного и бессвязного чтения курса химии».

За такую дерзость были отчислены 188 человек, что привело к общей сходке и последующей уличной демонстрации харьковских студентов.

В том же году в массовую демонстрацию превратились проводы высылаемого властями из родного Нижнего Новгорода Максима Горького «за дурное влияние на тамошнее общество и молодежь». От вокзала толпа двинулась к зданию местной администрации, где скандировала слова «Падет произвол, и восстанет народ, могучий, свободный и сильный!»

Обернется митингом и шествием 40-летняя годовщина со дня смерти «поэта революционной демократии» Николая Добролюбова. Протест против запрета торжественных мероприятий по этому поводу студенты выразят непосредственно у дома московского генерал-губернатора.

Весной 1902 года в манифестацию превратились похороны писателя-демократа Глеба Успенского. Вечер памяти Антона Чехова в Петербургском университете закончился бурными политическими дебатами. В демонстрацию вылились и похороны убитого студента Печуркина. Некоторые студенческие сходки заканчивались разрыванием портретов Николая II под звуки революционных песен.

После ареста членов петербургского Совета рабочих депутатов студенческие собрания отправляли им приветственные телеграммы прямиком в тюрьму. В политическую демонстрацию превращалась и дорога студентов в ссылку. Сперва им устраивали громкие проводы в городах отбытия. Затем по пути следования их приветствовали с красными флагами бунтующие железнодорожники, и каждая такая встреча сопровождалась перетекающими из вагона в вагон возгласами «ура», «да здравствует свобода» и «долой самодержавие».

Манифестацией обернулась и новость об «отлучении от церкви» Льва Толстого. В ноябре 1910 года, в дни всенародного траура по великому писателю, студенты вышли на улицы с требованием исполнить волю покойного: отменить в России смертную казнь.

Все чаще происходили совместные выступления студентов и рабочих, главным мотором которых выступали близкие к РСДРП организации. Студенческие объединения принимали резолюции в поддержку пролетариата и крестьянства.

В январе и феврале 1917 года сходки и демонстрации студентов происходили практически каждый день. Традицией стали прогулки с пением революционных песен к зданиям тюрем и городских управлений.

Боевые отряды студенчества

Наиболее радикальных студентов судили и содержали в тюрьме или ссылке. Большинство — отчисляли и высылали из городов, иногда забирали в армию. Силовые действия властей и общий накал политической ситуации толкали студентов к крайней мере: созданию боевых объединений.

Начиная со второй половины XIX века отдельные, наиболее радикально настроенные студенты, зачастую из числа отчисленных за революционную деятельность, вступали в ряды террористических объединений, самым известным из которых стала боевая организация эсеров. От рук молодых революционеров погибли министры внутренних дел Сипянин и Плеве, московский генерал-губернатор и великий князь Сергей Александрович, градоначальник Петербурга Владимир фон дер Лауниц. Именами террористов вроде Ивана Каляева в советские времена называли улицы, а лидер боевой организации Борис Савинков фактически возглавил военное министерство во Временном правительстве.

14 февраля 1901 года реакционный министр просвещения Боголепов, ответственный за отправку отчисленных студентов в армию, был убит другим отчисленным — Петром Карповичем. На это событие учащиеся отозвались песенкой:

Боголепову влепили, кто же виноват?

Сами к пулям приучили —

Вот вам и солдат!

В министерскую траншею влетел снаряд —

Да попал, к несчастью, в шею, кто же виноват?

Наша сказка лучше были, я ужасно рад,

Боголепову влепили — это за «солдат».

Ордена, чины и ленты — целый воз наград.

И награда от студентов: я ужасно рад…

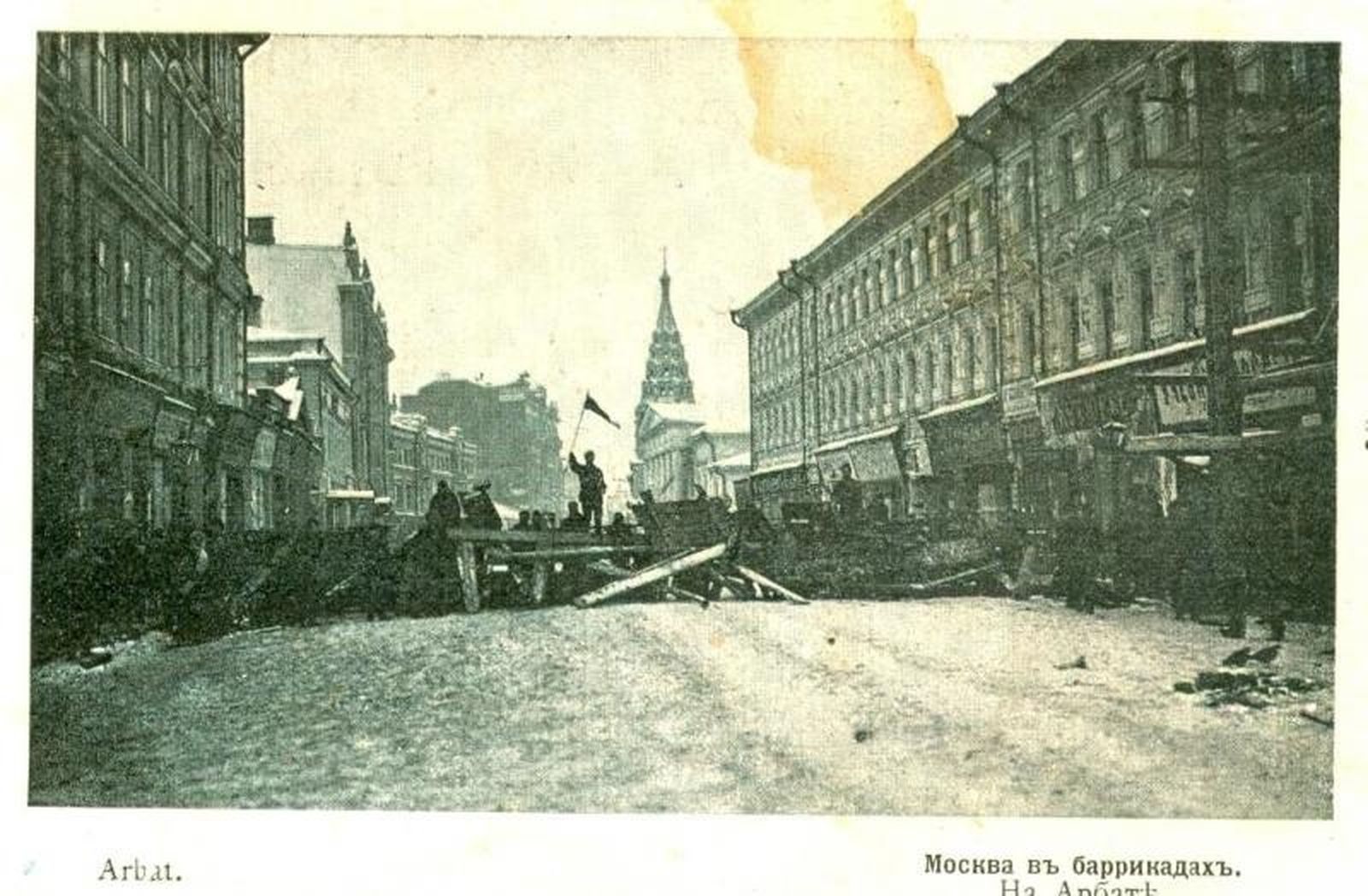

К массовому переходу студенчества на путь вооруженной борьбы привела Первая русская революция. Уже вечером 9 января 1905 года начался захват оружейных хранилищ. На Васильевском острове Петербурга под руководством студента-большевика Л. Давыдова рабочие захватили оружейную мастерскую Шаффа и частную типографию, в которой отпечатали прокламацию с призывом к вооруженному восстанию. Студенты Горного института участвовали в сооружении баррикад. По всему городу отмечались столкновения полиции и студентов, приводившие иногда к летальным исходам.

Помимо полиции, охотой на студентов занимались казаки и отряды черносотенцев. В целях самообороны учащиеся стали формировать боевые дружины, закупать и изготавливать оружие.

В октябре, в период всероссийской стачки, собрания и митинги в университетах проходили уже под охраной студентов, записавшихся в «академические дружины». Подобные дружины защищали также партийные встречи и заседания Совета рабочих депутатов.

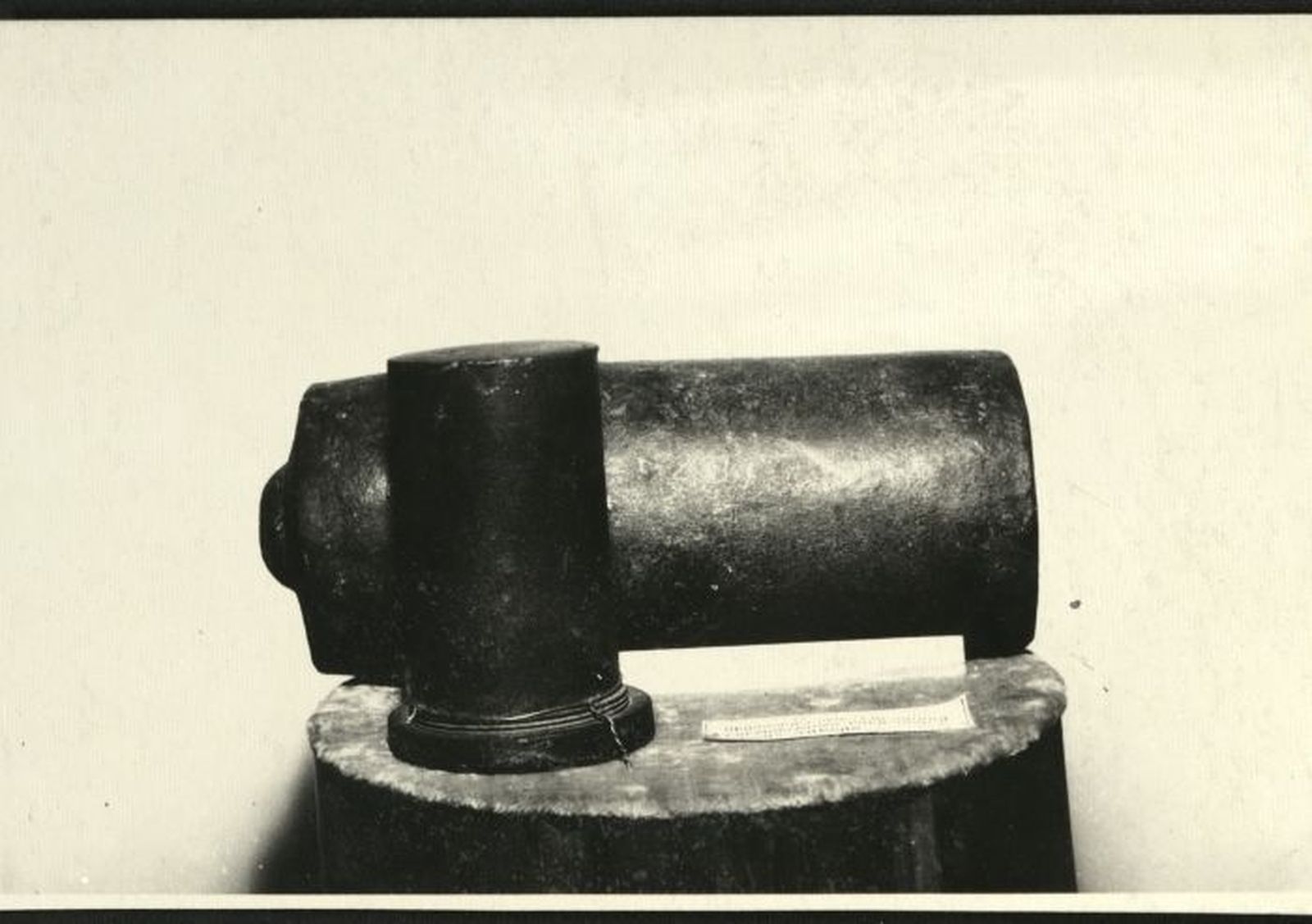

На сходке-митинге в институте Гражданских инженеров студенты решили «химическую лабораторию института обратить под фабрику бомб».

А собрание 3 тысяч рабочих и студентов Военно-медицинской академии 14 октября постановило организовать медицинские отряды для помощи раненым при стычках.

16 октября войсками был окружен Технологический институт. Студенты два дня выдерживали осаду, после чего случился обстрел здания и штурм. В эти же дни подобная ситуация произошла и вокруг Московского университета.

23 октября совет старост в Петербурге потребовал от совета профессоров выделить деньги на вооружение студентов с целью самообороны от полиции и черносотенцев. Получив отказ, студенты заявили подобное требование уже в городскую думу. 28 октября совет старост опубликовал в газете «Новая жизнь» «Открытое письмо ко всем гражданам столицы», в котором объявил о создании «академического легиона» из студентов и призвал всех граждан оказать материальную помощь в деле его вооружения.

Особым нападкам черносотенцев подвергались обучавшиеся на курсах девушки. Рабочие Нарвской заставы решили с оружием в руках защищать курсы Лесгафта при нападении.

В Харькове рабочие и студенты готовились совместно защищать здание Ветеринарного института. Привозили оружие, возводили баррикады. Избежать кровопролития удалось путем переговоров.

Сходки студентов все чаще оборачивались сбором денег на оружие. На одном из митингов в Петербургском университете на дверях актового зала висел железный ящик с надписью: «На бомбу Трепову» (командующему корпуса жандармов). Девушки жертвовали на боевые отряды свои кольца, серьги и браслеты.

В докладе Московского охранного отделения от 17 ноября 1905 года с тревогой сообщается:

«Эти боевые дружины, вооруженные револьверами, кинжалами и даже винтовками, державшиеся первоначально конспиративно, приобрели постепенно известную смелость… В настоящее время… в здании университета, охраняемого войсками… пребывает постоянно не менее 100 чел. студентов и других лиц, которые, охраняя вход в занятое помещение своими часовыми, никого туда не пускают без условного пароля… Забрав из химической лаборатории необходимые для изготовления разрывных снарядов препараты, студенты производят какие-то работы, а независимо от сего упражняются в стрельбе».

В склады огнестрельного оружия превратились даже помещения Училища живописи. Студенты организовывали закупку оружия за границей и нелегальную доставку в нужные точки революционной России. Курсистки переносили оружие по городу, пряча его под пальто.

Из студентов формировались отряды инструкторов для обучения постройке баррикад, стрельбе, производству взрывчатых веществ. Спортивные залы и тиры учебных заведений использовались для обучения военному делу. В здании курсов Лесгафта и помещении Горного института читали лекции о тактике уличной борьбы. В общежитии Политехнического института размещалась инструкторская школа боевой организации РСДРП.

Финансовую помощь восставшим студентам оказывали некоторые молодые представители состоятельных фамилий. Наследник мебельной фабрики на Пресне Н. П. Шмит вооружил дружину и превратил помещения фабрики в бастион революции.

При обыске в Институте инженеров путей сообщения 20 сентября 1906 года полиция обнаружила полтора пуда [около 25 кг] динамита, 36 оболочек для бомб, множество агитационных листовок. В общежитии Московского университета агенты охранки обнаружили 50 чугунных оболочек для бомб «македонок» и несколько втулок к ним.

Ярко проявят себя студенты и в бурные дни 1917 года. Межвузовская комиссия организовывала панихиды по погибшим товарищам, разыскивала и опознавала тела, оповещала родственников. Гробы украшались лентами с надписью «Борцам за свободу». Студенты доставляли еду солдатам и освобожденным политическим заключенным, организовывали сборы средств для обеспечения этих людей кровом. В Москве, на Высших женских курсах, была создана комиссия, которая организовала снабжение продовольствием ряда воинских частей Хамовнического района, отпуская по 3 000 обедов в день. Студенты вливались в ряды народной милиции, поддерживающей порядок в городах победившей революции.

Студенты, не согласные с большевистским переворотом, до последнего защищали Временное правительство. Последними его защитниками стали юнкера и курсистки, образовавшие женские батальоны. Значительную роль играли и студенты в Комитете общественной безопасности: организации, противостоящей большевистскому Военно-революционному комитету.

Первый революционный класс

Какова роль студенчества в русской революции? В первые годы XX века государству, хоть и с трудом, удавалось подавлять студенческие выступления. В годы триумфа революции молодые люди уже представляли скорее не университеты и организации учащихся, а политические партии, в которые они влились исходя из своего происхождения и мировоззрения.

Но, вероятно, мы вполне можем назвать студентов первым революционным классом в стране. В то время, когда рабочего движения как такового еще не возникло, учащиеся уже проводили забастовки, участвовали в столкновениях с полицией, вели широкую политическую агитацию.

Студенты первее и громче всех показали, как можно отстаивать свои права в условиях повсеместного государственного давления.

Именно наделавшие шуму студенческие выступления затягивали в политическую воронку другие группы населения, заинтересовавшиеся требованиями передовой молодежи, почувствовавшими с ними солидарность.

Принятые в 1899 году «Временные правила», упрощающие отчисления и отправку молодых людей в армию, после поднятого студентами бунта фактически перестали применять. Под благовидным предлогом рождения четвертой дочери императора более 200 студентов вернули из казарм домой.

Студентов тысячами отчисляли, арестовывали, выдворяли из городов, отправляли в ссылку. Однако их требования о демократизации образования медленно, но верно исполнялись. В 1905 году была значительно расширена автономия университетов. Легализовывались студенческие объединения. В 1906/1907 учебном году вузы открылись для выпускников училищ. Тогда же было признано право женщин на высшее образование. 14 сентября 1907 года упразднена должность университетского инспектора, что фактически положило конец полицейскому надзору в учебных заведениях.

Массовые антивоенные выступления студентов, их отказы от службы в армии способствовали нарастанию в обществе критичного отношения к ведущимся страной войнам, мешали государству раскрутить военный механизм на максимум.

Агитационная работа студенчества поднимала уровень политического самосознания всего общества. Студенты отчасти стали проводниками в революцию для тысяч рабочих и солдат.

Университетские организации и сходки становились кузницей политических кадров. Именно в университетах «заболеют политикой» Александр Керенский, Борис Савинков, Владимир Ленин и практически вся будущая элита ранне-советского государства. Так, студент-активист Питирим Сорокин работал личным секретарем главы Временного правительства, а затем, уже в эмиграции, стал одним из основателей социологии.

Со студенческих демонстраций началось общественное оживление рубежа XIX и XX веков. Учащаяся молодежь образовывала организации и кружки с политическим подтекстом в то время, когда идеологические партии только формировались. Университеты превратились в центры гражданской социализации, в резервуар активистов, а затем, в наиболее жаркие дни — и в штабы революции. В значительной степени именно студенты «наэлектризовали» своей энергией главный, как потом выяснится, революционный класс: пролетариат. Именно молодежь объясняла рабочим партийные программы, вела среди них политическую агитацию и выполняла функцию мостика, соединяющего рабочих с интеллигенцией. Студенчество не стало главной движущей силой русских революций, но без студентов эти революции едва ли были возможны.

Еще статьи о борьбе с властью:

«От журнала к партии, от беседы к революции». Как либеральная печать и оппозиция повлияли на Первую русскую революцию

70 способов мирной борьбы с авторитарной властью: от поддержки оппозиционной культуры до саботажа преступных приказов

Путеводитель по главным книгам о русской революции. Подлинная история крушения империи

«Быть мирным активистом в России опаснее, чем законспирированным боевиком». Интервью с анархистами о подпольной борьбе