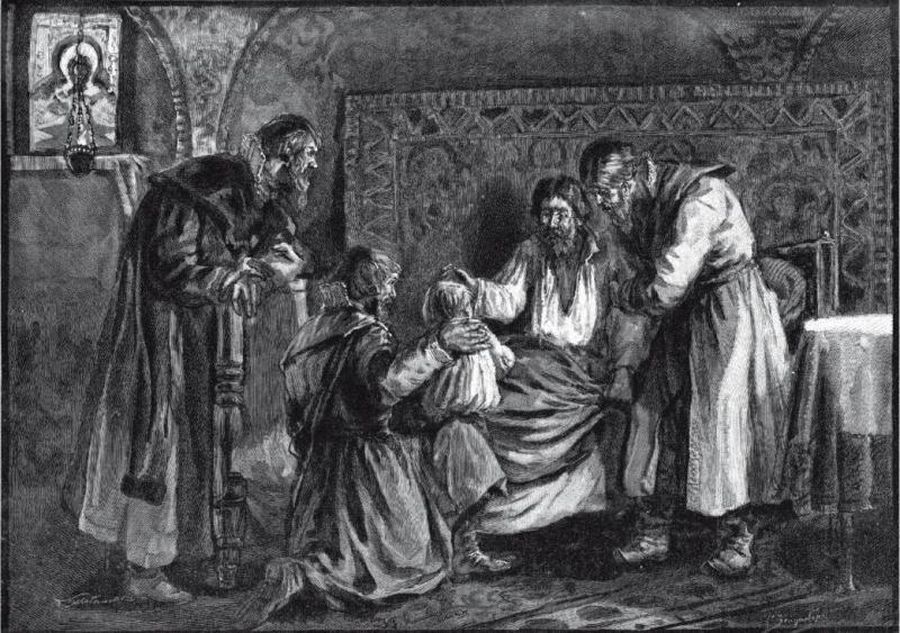

В декабре 1533 скончался Василий Третий, царь-неудачник. (Или это случилось в 1534?) Малолетнему наследнику (или наследникам?) царь оставил в помощь регентский совет (или два? а то и три?). Ответы на эти туманные и невнятные вопросы дает Дмитрий Левчик — ситуация несколько проясняется, но приобретает поистине зловещий оттенок.

Родила царица в ночь…

Царица Елена Глинская родила царевича Ивана, будущего Грозного, в 1530 году. Большинство историков, опираясь на данные летописей, считают, что он родился 25 августа и получил имя Иван в память празднования 29 августа (близко ко дню рождения) дня усекновения главы Иоанна Предтечи. Но это очень странно. Почему? Потому что обычно имена даются по святкам, по именинникам. А именинники 25 августа — Капитон, Памфил, Фотий и Александр. Если бы Иван родился 25 августа, то одно из этих имён должно было бы стать крестильным именем будущего царя. Но ни одно таковым не стало. А какие же крестильные имена дали царю? Говорю во множественном числе, потому что, по мнению исследователей, русский царь при рождении получил сразу два крестильных имени: Тит и Смарагд. В честь кого? Святой Тит, апостол от 70, ученик апостола Павла, креститель и епископ Крита. Память его празднуется 26 января. Смарагд — священномученик севастийский, римский солдат, христианин, принявший мученическую смерть от язычников в IV веке. Его память празднуется 9 марта и 9 августа. То есть, судя по крестильным именам, родиться Иван Грозный должен был либо накануне 26 января, либо накануне 9 марта, либо незадолго до 9 августа. Но явно не 25 августа.

Отметим и то, что даты поминовения святых Тита и Смарагда явно не совпадают. И потому я не верю в двойное имя будущего царя Ивана. Не говоря уже о том, что по канонам православной церкви нельзя дать одному человеку два имени. Это — невероятно! И даже кощунственно! И потому я полагаю, что Елена Глинская или родила в 1530 году двойню — и Тита, и Смарагда, или родила последовательно за год двоих детей, причём второго недоношенного, семимесячного. Я предполагаю это исходя из того, что разница между днями памяти святых Тита и Смарагда почти семь месяцев.

Есть ли ещё доказательства существования двух царевичей? Есть. Давайте внимательно почитаем «Судебник» Ивана Грозного 1550 года.

В нём есть потрясающие главы.

Цитирую: «Ст. 28. Если дело будет судить Царь и Великий Князь или дети Царя и Великого Князя, или бояре, и суд не закончится и оставят его без приговора: дьяк должен правильно записать речи истца и ответчика и то, что было сказано другими, дела держать у себя опечатанными до тех пор, пока дело не кончится….

Ст. 37. А за суд Царя и Великого Князя и его детей пошлины берутся с виноватого (проигравшего), так же как и за боярский суд — с рубля по одиннадцати денег, кому Государь укажет, а дьяку семь денег, подьячему две деньги.

Ст. 38. А печатнику Царя и Великого князя и печатнику детей Царя и Великого Князя за печать на правых грамотах с рубля по девять денег, дьяку с рубля по алтыну, подьячему за написание списка, с рубля по две деньги.

Ст. 39. А за составление докладного списка Царя и Великого Князя, и детей Царя и Великого князя получить печатнику Царя и Великого князя, и детей Царя и Великого князя за постановку печати с рубля по девять денег; а дьяку за подпись с рубля по алтыну; а подьячему за написание списка с рубля по две деньги».

Теперь зададим себе пару вопросов. Вопрос 1. Согласно традиционной историографии у Ивана Грозного в 1550 году детей не было. Откуда взялся в «Судебнике» институт суда детей царя, и кто такой печатник детей царя (то есть, кто такой хранитель печати несуществующих детей царя, — у них и печать есть!)? Вопрос 2. Почему вообще говорится о суде детей царя — во множественном числе? Согласно традиционной историографии Иван Грозный был единственным наследником Василия Третьего, а его брат Юрий был недееспособен. Откуда дети во множественном числе? Единственный логичный ответ: на момент создания «Судебника» Ивана Грозного Василий Третий был жив и мог вершить суд. То есть перед нами тот самый якобы не дошедший до нас «Судебник» Василия Третьего. Или его редакция. Или отрывок. Из этого документа ясно, что были у Василия минимум двое дееспособных детей (подчёркиваю — двое дееспособных, а не один!), которые тоже могли вершить суд.

Читаем дальше и продолжаем изумляться: «Ст. 74. Если в городе два наместника или в волости два волостеля и суд между ними не поделен: им получать пошлины по делу обоим за одного, тиунам их также и делить пополам; если же города и волости поделены и будет у них общий суд, пошлину получать одну и делить ее пополам. Если два наместника, два волостеля, или два тиуна с одного дела получат две пошлины и их в этом уличат, тому, с кого они взяли пошлины, уплатить наместникам, волостелям и их тиунам втрое больше». Опять спросим себя: как могут быть в волости два наместника? Кто назначает наместника? Царь. Откуда два наместника? Ответ очевиден: одного наместника назначает один царь, другого — другой.

Два царя на Руси тогда было. Тит и Смарагд. И оба они — дети Василия Третьего.

Итак, в 1530 году в царской семье появились два наследника. А в 1532 году у венценосной четы Василия и Елены родился ещё один царевич, названный Юрием, то есть Георгием. По свидетельствам современников и по мнению большинства исследователей, Юрий был слабоумный, не мог говорить, «бессловесен бысть». Ну, что поделать! Поздний ребёнок…

А может, и не был он безумен. О нём Курбский так говорил, а я Курбскому не верю. Потому я перечитал медицинские сайты о ЗРР (задержке речевого развития) и выяснил, что его причиной крайне редко бывает психическое заболевание. Люди с ЗРР — вполне нормальны, просто в силу неразвитого слуха или психомоторики поздно начинают говорить. То есть братец Ивана, скорее всего, был не психом. А потому его смерть в 31 год внушает сомнения. Как и смерть его жены Улиании, в девичестве Палецкой, кою сначала в монастырь сослали, а потом в 1569 в Шексне утопили… Ой, видно болтушкой была вдовая княгиня… Ой, неверное слово про здравие своего мужа и «странную» его смерть сказанула — видно, кому-то не тому… (А потом ещё Палецкие вдруг почти все бездетны. А не прятали ли они своих детишек под чужими именами от расправы?)…

Регенты всероссийские

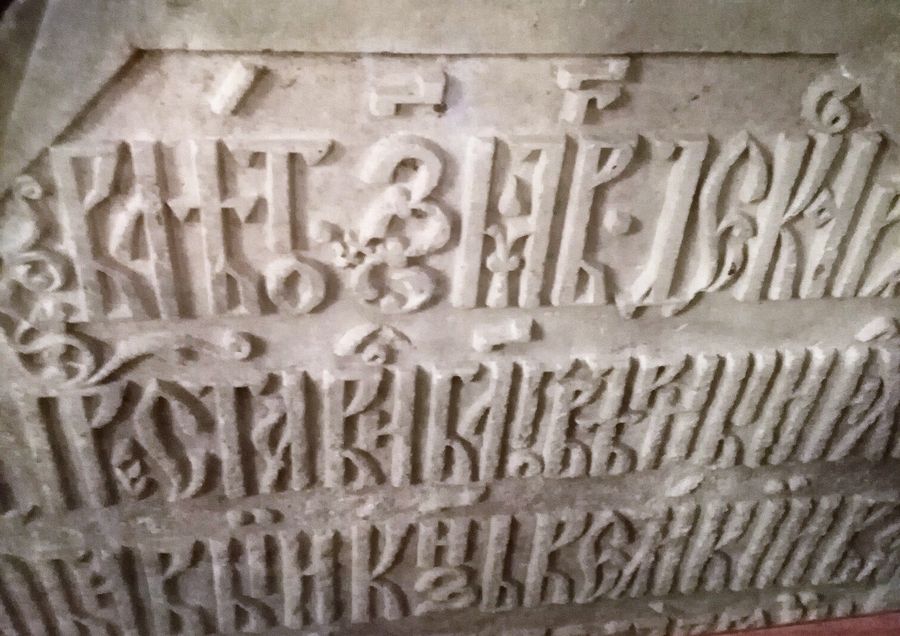

Большинство историков считают, что Василий Третий скончался в 1533 году. Однако на его саркофаге в Архангельском соборе Московского Кремля стоит дата «1534 год». Вроде бы разница незначительна, и ею можно пренебречь. Но это не так.

Дело в том, что в 1533 году был брошен в темницу и убит брат царя Юрий Иванович, князь Дмитровский, тот, кто по лествичному праву должен был наследовать монарху. Если он был убит при жизни Василия, это означает, что Великий князь, предчувствуя смерть, убил главного претендента на престол, взял на душу грех братоубийства и передал тем самым право на престол своему старшему сыну; а если Юрий убит при регентстве Елены Глинской, то это означает, что вдова царя совершила государственный переворот и захватила власть незаконно. Другими словами, вопрос о дате смерти Василия Третьего — вопрос о степени легитимности Ивана Грозного. Я полагаю, что он был легитимным царём. Полагаю, что Василий Третий сознательно перед смертью убил собственного брата.

При этом царь позаботился о воспитании наследного княжича (княжичей). Маленькому наследнику (или маленьким наследникам) престола был подобран внушительный опекунский, регентский совет, который должен был заботиться об их жизни, здоровье и воспитании.

Одна группа уважаемых историков говорит о большом, «семибоярском» опекунском, регентском совете, состоявшим из семи высокопоставленных московских вельмож, а другая — о малом опекунском совете: о том, что регентами (кроме мамы наследника вдовой царицы, великой княгини Елены Глинской) были только князья Василий Шуйский и Иван Бельский. Правда, есть ещё версия, что в регентский малый совет входили Михаил Захарьин-Юрьев, Михаил Глинский и Иван Шигон-Поджогин. Не такой уж он малый получается: шесть человек.

Расскажу немного о регентах и их окружении.

Елена Глинская и Глинские

Главный регент Елена Глинская — происходила из богатого, но не очень знатного литовского рода, который, говорят, вёл своё происхождение от хана Мамая. Подтвердить это ничем невозможно. Правда, есть историки, которые верят в эту версию. Отец — Василий Глинский, мать — Анна Якшич, дальняя родственница сербских правителей. Более-менее достоверные сведения о родственниках Елены Глинской относятся к XVI веку. Есть данные, что дед Елены, Лев Глинский, был служилым боярином у князей Мстиславских. Позже Глинские благодаря успешной деятельности Михаила Глинского, дяди Елены, маршала и начальника монетного двора Великого княжества литовского, разбогатели (видно, крепко воровали монеты с монетного двора) и решились в 1508 году на мятеж против Сигизмунда Первого. Мятеж окончился неудачей. Глинские были вынуждены эмигрировать в Московию, где их радушно приняли и дали на кормление пару городков. Сама красавица Елена родилась в дни мятежа и была привезена в Москву совсем ребёнком. В возрасте восемнадцати лет Елена была выбрана невестой царю Василию. Брак царя с не очень знатной особой заставляет предположить, что Василий влюбился в Елену. Такое случалось с царями.

Став регентшей, Елена Глинская проявила недюжинный организационный талант настоящей царицы, проведя, например, монетную реформу. О монетной реформе Елены Глинской 1535 года стоит поговорить подробнее. В XVI веке в торговом, финансовом и деловом сердце тогдашнего мира, на территории современного Ирака, а тогда междуречья Тигра и Евфрата, между Персией и Османской империей разразился сильнейший кризис. Вызван он был бесконечной гражданской войной за престолонаследие в Персии, а также мощным напором османов на ослабевших соседей. Турки, обрадовавшись неприятностям у восточных шахов, а также пользуясь их военно-технической отсталостью, смели с лица земли своими пушками великолепную персидскую кавалерию и захватили добрую часть западной Персии.

Война и смута никогда не сказываются благоприятно на торговле. Курс дирхема и динара начал падать, содержание серебра в самых распространённых валютах тогдашнего мира сократилось вдвое по сравнению с XIV веком: с 6 до 3,4 грамм. Это потянуло за собой вниз и валюты других стран. Сначала самого близкого соседа — России. Курс рубля, то есть реальное содержание серебра в рубле, при расчётах с Персией (основным нашим торговым конрагентом по Волге) стал нестабилен. Торговлю лихорадило. Русские купцы начинали проигрывать на разнице курсов (разном весе монет). Требовалось срочное государственное вмешательство.

На наше счастье, в правительстве Елены Глинской, то есть в регентском совете при малолетнем Тите (Смарагде? Иване?), находился один из самых крупных финансистов-технологов тогдашнего времени, бывший руководитель Виленского монетного двора (того самого, который начал одним из первых в Литве осваивать выпуск золотых монет) Михаил Глинский, дядя царицы. Он и предложил простейшую технологическую операцию — привязать рубль к современному дирхему по весу и к динару по счёту. То есть сделать московский рубль десятеричным (как динар) и весом — равным одной десятой дирхема. Так московский рубль привязывался по весу к самой распространённой валюте тех лет с привычным для арабов десятеричным счётом. А самое главное — при этом происходила официальная девальвация рубля на 15%, и казна автоматически пополнялась «лишним» серебром! Сказано — сделано. Было велено печатать «московки»: московские деньги с изображением всадника с мечом («сабляницы) весом 0,34 грамма серебра (1\10 дирхема) и новые новгородские деньги с копьеносцем на аверсе весом 0,68 грамма, прозываемые с тех пор «копейками» (1\5 дирхема). При этом 200 «московок» были равны 100 «копейкам», новгородских монет. И то, и то стало равно 1 рублю: рубль московский, равный 100 копейкам новгородских, стал равен 20 дирхем. Очень удобно в расчётах. Обрадованные новгородские купцы даже настояли, чтобы в Новгороде начали сию реформу раньше, чем в Москве.

Одна беда. Не мог Михаил Глинский не воровать. В Литве не мог, и в России (тем более!) не получалось. На том и погорел. Племянница посадила его за воровство в тюрьму. Там и сгноила. Историки потом сказывали, что критиковал он Елену за связь с любовником, то есть вмешивался ещё и в личную жизнь вдовушки. Ну, это, видно, стало отягощающим обстоятельством…

Василий Шуйский и Шуйские

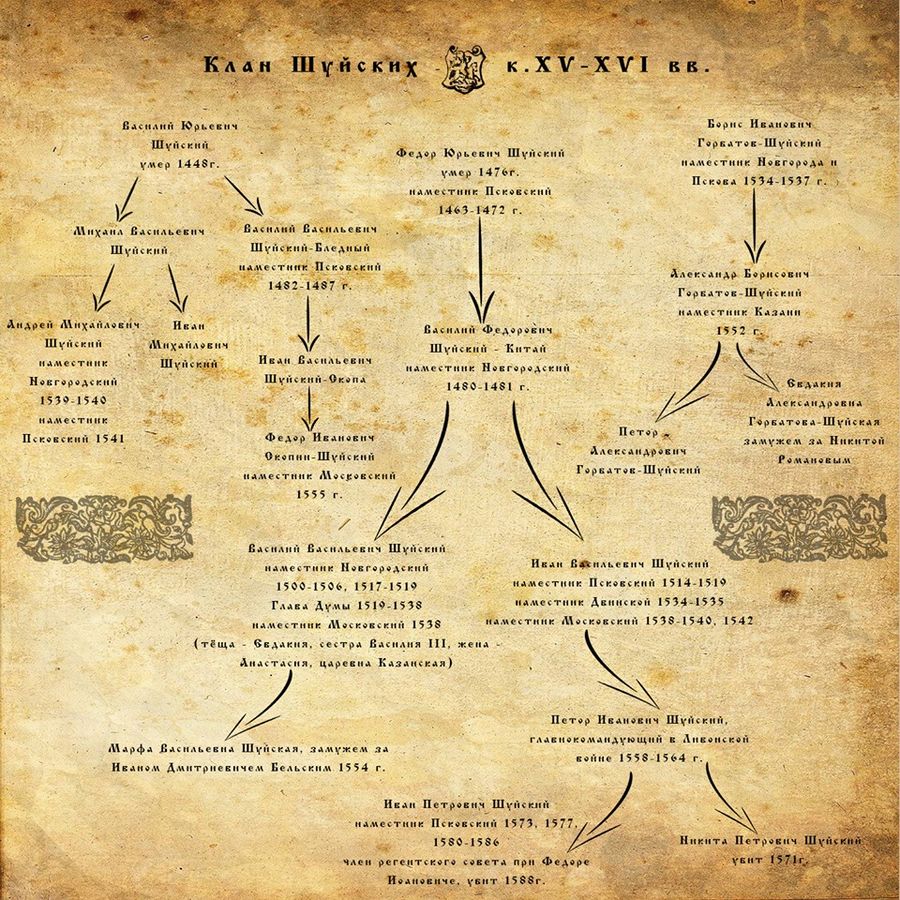

Второй по значению регент, князь Василий Шуйский, прозванный за немногословность Немым, — потомок суздальских князей. Он был, наверное, самым опытным и доверенным сановником времён Василия Третьего. И его поддерживал сильнейший клан Шуйских.

В основной состав клана Шуйских входил собственно род Шуйских, а также его младшие ветви: Горбатовы-Шуйские, Глазатовы-Шуйские, Скопины-Шуйские, Щенятьевы, Барабашины. Легенды клана Шуйских относят его основание ко временам противостояния детей любимца Батыя, великого князя Ярослава Всеволодовича, Андрея Ярославича и Александра Ярославича Невского — к 50-м годам XIII века. Легенды гласят, что на самом деле Андрей был старшим сыном Ярослава Всеволодовича, что Александр неправедно отнял у него трон, что должны были править на Руси потомки Андрея, а не Александра. То есть Шуйские. Ибо они и считали себя потомками Андрея. Но это — легенды. Более-менее документированные истоки рода Шуйских можно найти в XIV веке. Произошли они от Суздальско-Нижегородских князей: от Дмитрия Константиновича Нижегородского, который во время «великой замятни» в Орде купил у зо

В основной состав клана Шуйских входил собственно род Шуйских, а также его младшие ветви: Горбатовы-Шуйские, Глазатовы-Шуйские, Скопины-Шуйские, Щенятьевы, Барабашины. Легенды клана Шуйских относят его основание ко временам противостояния детей любимца Батыя, великого князя Ярослава Всеволодовича, Андрея Ярославича и Александра Ярославича Невского — к 50-м годам XIII века. Легенды гласят, что на самом деле Андрей был старшим сыном Ярослава Всеволодовича, что Александр неправедно отнял у него трон, что должны были править на Руси потомки Андрея, а не Александра. То есть Шуйские. Ибо они и считали себя потомками Андрея. Но это — легенды. Более-менее документированные истоки рода Шуйских можно найти в XIV веке. Произошли они от Суздальско-Нижегородских князей: от Дмитрия Константиновича Нижегородского, который во время «великой замятни» в Орде купил у зо

лотоордынского хана Навруза ярлык на великое княжение. Вследствие этой покупки Шуйские — великие князья Нижегородские, — но не старшая ветвь нижегородских правителей, а младшая, правившая в Шуе (оттуда и прозвание). Пращур Шуйских, Дмитрий Константинович, после войны с Дмитрием Донским от титула великокняжеского отказался, но для величия рода Шуйских это особенного значения не имело. Они помнили главное: в их роду есть великие князья! И не простые, а дальние родственники Дмитрия Донского, женатого на Евдокии, дочери Дмитрия Константиновича.

Из всех русских боярских родов Шуйские были наиболее тесно связаны с поволжским экономическим маршрутом, с нижегородским торгом. Они были очень богаты и потому долгое время совершенно не заинтересованы в усилении своих московских родственников, тянущих с них деньги. В феодальных распрях XIV–XV веков они всегда принимали антимосковскую сторону: например, сторону Юрия Ивановича Звенигородского, Дмитрия Шемяки и шемятичей в Великой феодальной войне. Не все, конечно. Старшая ветвь Шуйских была на стороне шемятичей, а младшая (Горбатовы-Шуйские) вовремя сориентировалась и не стала сопротивляться литовско-московско-тверскому нашествию, переметнулась на сторону князя московского. Примеру младших позже последовали старшие. Но старшие были умнее. Они не просто перешли на сторону москвичей. Они продались им задорого.

Московские цари купили Шуйских за должности наместников по Великому северному пушному пути. Уже первый перешедший на сторону Ивана Третьего Шуйский — Фёдор Юрьевич — стал в 1468 году наместником в Пскове. Его сын Василий Фёдорович в 1480 стал наместником в недавно покорённом Новгороде. С тех пор до 1546 года семь раз в Новгород назначались наместники из клана Шуйских, которые правили в этом городе в общей сложности 22 года. Шесть раз назначались Шуйские наместниками в Псков и правили там 24 года. Были Шуйские и двинскими, и вятскими наместниками. С 1519 по 1548 дважды и в общей сложности 20 лет Шуйские возглавляли боярскую думу. Наконец, с 1538 по 1540, в 1542 и 1555-м Шуйские были наместниками московскими, то есть в общей сложности пять лет фактически исполняли обязанности царя. А в 1538 году Василий Васильевич Шуйский, будучи наместником московским, женился на племяннице Василия Третьего Анне Петровне. Благодаря этому браку он одновременно стал и близким родственником московского царя (его тёща — сестра Василия Третьего Евдокия), и родственником казанского царя, ибо тесть его был царевич Худай-Кул (в крещении Пётр), сын казанского хана Ибрагима.

Очень часто Шуйские возглавляли армию в северных районах страны. Например, Пётр Иванович Шуйский был главнокомандующим русскими войсками на начальном этапе Ливонской войны, а его сын Иван Петрович героически оборонял Псков от Батория.

Наконец, будучи наместниками в Новгороде, Шуйские фактически вели самостоятельную внешнеэкономическую политику, выступая экономическими союзниками Швеции.

При поддержке Шуйских московским митрополитом в 1542 году был избран архиепископ новгородский Макарий.

Шуйские были членами всех регентских советов, опекавших детей Василия Третьего. Они полностью контролировали младшего сына царя Юрия и частично — Тита и Смарагда.

Иван Бельский и Бельские

Ещё один регент, князь Иван Бельский, троюродный брат Ивана Грозного, родственник царя Василия Третьего по линии тётки, великой княгини рязанской Анны. Он был внуком Анны Васильевны, дочери Василия Второго, сестры Василия Третьего, сыном её дочери, тоже Анны, великой княжны рязанской.

Не было в Московии и на Руси ни до, ни после взлёта и упадка клана Бельских людей столь благородного происхождения. Это — не просто «голубая кровь». Это — царственная кровь самой высшей пробы. Первым главой рода Бельских был внук основателя великого княжества литовского Гедимина и сын великого князя литовского Ольгерда Владимир — активный участник битвы у Синих Вод 1362 года, где литовцы наголову разбили татар хана Мурада, после чего освободили от ордынского ига южную Русь. После сражения, отличившемуся в битве Владимиру Ольгердовичу отец выделил только что занятый литовцами Киев. Так Владимир стал князем киевским. В 1395 году, после смерти отца, титул и город родственники у него отняли. Обозлённый Владимир Ольгердович бежал в Москву. Так уже родоначальник Бельских стал промосковским политиком. Но не стал антилитовским. В Литве у него остались дети, коим в 1420 году дали небольшой город Бельск неподалёку от Смоленска, откуда и пошло их фамильное прозвище — Бельские. Уже сын Владимира Ольгердовича Иван считал себя Бельским. Чуть позже, в 1427 году, двоюродная сестра Владимира Ольгердовича, жена Василия Первого, Софья Витовтовна принесла клятву верности Литве. Немногие московские бояре тогда могли похвастаться, что они — киевские князья и совсем немногие, что они — родственники сюзеренов московского царя. Правда, в ходе Большой феодальной войны право Литвы на сюзеренитет над Московией было потеряно.

Оставшийся в Литве Иван Владимирович Бельский женился на Василисе Гольшанской, чья сестра София была четвёртой женой короля Ягайло (того, кто перекрестил Литву в католичество), став родственником королевского рода Ягеллонов, правивших и в Польше, и в Литве, и в Чехии, и в Хорватии, и в Венгрии. А дочь Ивана и Василисы Анна вышла замуж за князя Болеслава Второго Силезского, представителя младшей ветви королевского дома Пястов, породнив тем самым Бельских с королём Польши Казимиром Третьим.

При этом венценосная семья переживала финансовые трудности, и шансов на безбедное существование в Литве у младших детей Ивана и Василисы не было. А потому в 1482 году их второй сын Фёдор дал дёру с родины и по стопам дедушки уехал в Москву к Ивану Третьему. Иван был весьма рад такому приобретению. Через Фёдора Ивановича Бельского он мог претендовать (правда, на сомнительных правах) на короны доброй половины Европы, а потому быстренько женил Фёдора Бельского на своей племяннице Анне Васильевне, великой княжне рязанской.

Новоиспечённый великий княжич рязанский как сыр в масле катался, упиваясь щедротами русского государя и ожидая, когда полчища Ивана Горбатого разнесут в прах загнивающую Европу и принесут ему короны всех стран от Литвы до Хорватии. А уж он то тогда с барышом продаст их своему благодетелю, царю московскому. И во время пьяных застолий, возможно, новый родственничек царя так прямо и говорил Ивану Васильевичу, что, мол, пора! Бельский даже решил помочь Ивану начать войну Московии с Литвой — спровоцировал войну. Для этого в 1499 году он переманил из Литвы на Русь своего брата Семёна. Да не одного, а со всем его уделом, городом Белым. Московские войска заняли Белый, и началась русско-литовская война. Правда, шла она недолго и больших территориальных приобретений России не принесла. Не приблизила она и мечты Бельских о европейских коронах.

Кроме того, Иван Третий умер. А новый царь Василий вовсе не желал укрепления какого-нибудь рода, кроме своего собственного, что ему удавалось с трудом, ибо в силу то ли психических заболеваний, то ли физиологически слабой потенции, наследника он смог родить только под конец своей жизни. А до рождения наследника запрещал жениться братьям и от всей души громил всех потенциальных претендентов на царскую власть. Досталось и родственникам Бельских по линии жены Фёдора Анны. Её племянник, великий князь рязанский Иван Иванович был арестован, годик-другой посидел в московских застенках, а потом бежал в Литву. Великое княжество рязанское было ликвидировано. Бельские были в шоке! Особенно негодовал сын Фёдора Ивановича Семён. Он в 1534 году даже бежал в Литву (кстати, вместе с одним из клана Захарьиных-Юрьевых, т. е. Романовых, боярином Иваном Васильевичем Лядским) и со слезами упрашивал короля Сигизмунда вмешаться в московские дела, где царит хаос и развал, а также восстановить великокняжеский престол в Рязани. Естественно, под его, Семёна, рукой. Но у Сигизмунда уже был «свой» претендент на рязанское великое княжение (упомянутый Иван Иванович Рязанский), и король литовский решил, что два великих рязанских князя-эмигранта — это перебор.

Первоначально Сигизмунд поверил перебежчикам, что на Руси всё плохо, — и даже начал пограничный конфликт с Московией, но был бит, осерчал на Семёна Бельского, посадил ненадолго его в железа, правда, быстро сменил гнев на милость и предложил просто за хорошие деньги послужить его королевской особе без всяких планов на княжескую власть. Семён согласился, но злобу затаил, а потому в 1537 году перебежал в Крым, где предложил туркам и татарам свой план восстановления великого княжества рязанского. Хан крымский Сахиб-Гирей, дядя султана Сулеймана Великолепного, эту идею одобрил и взял незадачливого княжича себе в советники.

В Москве в это время другие сыновья Фёдора Бельского, Дмитрий да Иван, успешно делали карьеру. Но сам по себе род Бельских в Московии был немногочислен и силён только родовитостью. Бельские, конечно, множились (Бельские — это и Горчаковы, и Аксаковы). Бельские охотно брачились с кланом Захарьиных-Юрьевых (с Захарьиными-Яковлевыми, Злобиными), но всё равно их было немного.

Однако события 20–30-х годов XVI века увеличили их силу. В те годы литовские дворяне просто толпой хлынули в Москву. Одновременно почти 300 семей! Это была целенаправленная политика рода Глинских, родственников царицы Елены, которые из литовских эмигрантов пытались создать себе опору. «Понаехавших» демонстративно привечали, селили, холили и лелеяли, а также назначали на руководящие должности. При этом забывая, что в глазах литовских приезжих дворян «фигурами № 2» после царя были вовсе не Глинские, а родственники литовских князей — Бельские. Литовцам на русской службе было ясно, что при пресечении прямого рода Василия Третьего, царствовать должны Гедиминовичи-Бельские, — Глинские же в их глазах были не только ниже Бельских, но ниже даже Мстиславских (напомню, что дед Елены Глинской служил Мстиславским), в представлении литовских эмигрантов они были ровней каким-нибудь Трубецким или Голицыным. Одним словом, политика Глинских по привечанию литовских эмигрантов им не помогала, а способствовала усилению Бельских. Бельские стали неформальными лидерами литовских бояр на русской службе.

В этих условиях Дмитрий Фёдорович Бельский дослужился до члена регентского совета при малолетнем Иване Васильевиче (1534), наместника владимирского (1537), главного дворянина Думы (1542) и воеводы большого полка, то есть главнокомандующего армией (1548), а Иван Фёдорович Бельский в 1540 году стал главой боярской Думы.

Иные регенты

В «семибоярский» регентский совет входили также младший брат Василия Третьего, дядя царевичей князь Андрей Старицкий; дядя Елены Глинской опытный воевода и дипломат князь Михаил Глинский; боярин Михаил Захарьин, командующий «нарядом», то есть артиллерией, член клана Бельских, женатый на дочери князя Дмитрия Бельского; а также бояре Михаил Тучков и Михаил Воронцов.Это вообще клан Вельяминовых, там родня царя ещё от Ивана Красного. Все назначения логичны. В малый регентский совет входил Иван Шигона-Поджогин, окольничий, любимец Василия Третьего, доверенное лицо клана Горбатых-Шуйских.

Но почему, почему два регентских совета блуждают по нашей истории? А может, всё упирается в то, что наследных принцев — двое? Тит и Смарагд. И не надо копья ломать. Два принца. Два регентских совета. После смерти Василия Третьего одному из наследников приносится торжественная присяга. То ли Тит, то ли Смарагд начинает править под княжеским именем Иван.

А далее — далее начинается обычная история борьбы за власть, в которой нет ни капельки гуманизма, ни крошки человеколюбия.

Иллюстрация и схема «Клан Шуйских» Лады Левчик