Пандемия остановила турнирную жизнь, но вместо смерти подарила шахматам расцвет: популярность сериала The Queen’s Gambit, стримы игр на Youtube и доступность онлайн-площадок привели к тому, что на крупнейшем игровом портале chess.com ежедневно регистрируются сотни тысяч пользователей, а запрос в поисковике «как играть в шахматы» достиг пиковых значений за последнее десятилетие. Однако «шахматная лихорадка» породила недовольство среди профессионалов: многие из них считают, что популярность уничтожает игру в прежнем виде, губит её элитарность и заставляет шахматистов голодать.

Основатель youtube-канала Levitov Chess Илья Левитов поговорил с кандидатом философских наук Олегом Аронсоном о вреде бума на шахматы и философии игры, а также о том, как доска с фигурами стали частью жизни советского человека, зачем Марсель Дюшан создавал искусство по правилам шахматной игры, как великие гроссмейстеры заморочили людям головы и почему шахматы никогда не потеряют своей популярности.

Шахматная карьера философа Олега Аронсона закончилась в 9 классе: с раннего возраста он наблюдал за ходами отца — сильного шахматиста, игравшего за команду Беларуси, потом начал играть сам и несколько лет ходил в клуб в Бауманском дворце пионеров, но в конце концов предпочел науку и поступил на отделение прикладной математики в МИИТ. Во время обучения Аронсон пару раз играл за команду института, но скорее по случайности, хотя и учился со многими шахматистами, в том числе с будущим гроссмейстером Игорем Бердичевским.

Во время перестройки Олег Аронсон решил сменить профессию и пошёл в аспирантуру Института философии, где занялся эстетикой, современным искусством, современной французской философией и проблемами массовой культуры и культуры прошлого. В частности, Аронсон специализируется на теории кинематографа и медиа, написал несколько книг. Из последних — «Коммуникативный образ», «Силы ложного», «Кино и философия». Олег Аронсон — старший научный сотрудник ИФ РАН, в разные годы преподавал в ИПСИ, НИУ ВШЭ и РГГУ. «Философия — сложный культурный объект, здесь недостаточно просто прочитать некоторое количество классических текстов, чтобы чувствовать себя уверенно. Скорее, это умение ставить вопросы. И способность такую можно извлечь откуда угодно, не обязательно из традиционных манускриптов, пылящихся на полке с табличкой „Философия“» — говорит Аронсон.

Трансформация шахмат: революция гипермодернистов, Дюшан, Кейдж и современный бум

— Сейчас происходит, на мой взгляд, «шахматная революция» — на chess.com ежедневно появляется более 200 тысяч новых аккаунтов! Как изменится и как уже сейчас меняется сознание людей, которые увлекаются шахматами в связи с этим бумом?

Я не чувствую в данных событиях революции, а скорее вижу закономерность. Потому что знаю подобные примеры, похожие процессы происходили в других сферах до шахмат. Например, лет 15 назад мы с писателем Виктором Ерофеевым случайно встретились в клубе «О.Г.И.», и он говорит: «Знаешь, сколько в России поэтов? Три тысячи! Официально зарегистрированы в Союзе писателей!». Его поразила эта новость. Я говорю: «Виктор, в России миллион поэтов. Зайди на Стихи.ру!». То, что вы сейчас описываете как «шахматный бум» — это всего лишь актуализация ранее невидимого слоя людей, которые всегда хотели играть в шахматы, но фигур не было под рукой. Это и моя судьба, в частности. До интернета я мог годами не садиться за доску, и даже в какой-то момент потерял ощущение этой потребности. Но как только появился интернет, стал периодически проваливаться в игру.

Шахматы — один из родов деятельности во Всемирной паутине. Среди прочих. И нынешние изменения для них — далеко не первые. Мы вообще живем в то время, которое можно назвать «большой революционной длительностью»: начиная с Великой Французской революции и по сей день мы ощущаем эту волну. А значит, лучше мыслить события через динамику и изменчивость, чем через устойчивость и стабильность.

— А если говорить о феномене Советского союза и шахмат? Как получилось, что «попали в самую точку»? Некоторым образом, поначалу насильственным, но шахматы упали в хорошую национальную почву, они как бы «взошли» здесь и стали частью жизни советского человека. Это касалось не только элиты, это касалось даже водителей-дальнобойщиков…

Я думаю дело не в русских людях, не в еврейских даже, которых было много в шахматах. Можно предложить несколько версий. Я не знаю правильного ответа на этот вопрос. Но думаю, что, во-первых, бедность. Шахматы доступны в ситуации бедности. Теннисные ракетки, футбольные поля — спорт традиционный начал только в 1930-е годы в Советском союзе развиваться. До: гимнастика и шахматы. Бокс, может быть, ещё. Во-вторых, Союз был первой страной в мире, которая ввела массовое образование. И шахматы вошли в систему просвещения. Может быть, неофициально, но в каждом дворце культуры было легко создать шахматный клуб. Наконец, шахматы – способ занять свободное время человека, время, которого практически нет при капитализме.

В 1920-е годы режиссер Пудовкин снимает фильм «Шахматная горячка». Приезд Капабланки в Москву обставлен как большое событие! Ласкер приезжает. Брехт (кстати, тоже хорошо играл в шахматы) бежит из гитлеровской Германии через Москву. И они в своих воспоминаниях пишут вот об этом увлечении шахматами, о «шахматной Москве». Важно и то, что Ленин играл. Некоторые даже подозревают, что Сталин умел играть в шахматы, и следил за турнирами, но свидетельств нет. Таким образом, шахматисты стали звёздами. Артисты были и шахматисты. Других звёзд не было. И когда смотришь сегодня фильм 1950-го года Эльдара Рязанова про матч Бронштейн — Ботвинник, то видишь эти толпы, эти доски на бульварах, люди в мороз слушают радио, передвигают маленькие шахматы. Я помню у отца были такие, в которые надо было вставлять пластиковые фигурки. Многие рисовали себе в блокнотах шахматные доски.

— И это до недавнего времени, до 1980-х, пока не появились компьютеры с базами. Раньше рисуешь себе варианты все, диаграмки…

Да-да… И выпускали даже специальные бланки для шахматистов, конверты для игры по переписке. Была целая инфраструктура создана. Это была массовая культура, которую мог себе позволить Советский союз.

Вообще, если говорить о массовой культуре, то после Французской революции происходит выход третьего сословия на авансцену истории, и шахматами начинают увлекаться просто люди с улицы. Откуда в XIX веке столько газет и журналов, для кого? Кафе «Режанс», первые матчи и турниры, Лабурдонне и Мак-Доннелла. Всё это эффект появления массового общества, порожденного революцией. Уходит аристократическое сословие, шахматы перестают быть просто развлечением высших слоёв общества и становятся зрелищем. У игры появляется свой зритель, свои болельщики, меценаты. Ведь первые шахматисты существуют за счёт спонсоров.

Следующая революция шахмат, я считаю — это гипермодернисты. Когда все «устали»: «ничейная смерть», теория Стейница — Тарраша. В той ситуации гипермодернисты были подобны авангарду в искусстве.

— Но всё-таки та революция — изменения конкретно в игре, не в восприятии феномена массами?

Не только. Потому что это иной подход к восприятию, появление более широкого контекста, чем только игра. Возникает нечто вроде сообщества. У Стейница, Тарраша, Ласкера были поклонники. Но не было сообщества. А здесь возникает обособленная группа по принципу художественных кружков — сюрреалистов, дадаистов. Тартаковер очень хорошо описывает этот процесс.

— Кружки художников и шахматного сообщества ведь и по годам совпадают?

Абсолютно. Марсель Дюшан, например, примыкает и к дадаистам в искусстве, и к гипермодернистам в шахматах.

— Я считаю Дюшана шахматной гордостью: он сказал абсолютно новое слово в искусстве, перевернул историю. Но и шахматами не просто увлекался, игра стала одним из важнейших направлений его жизни.

Да. Он прямо говорил, что считает в себе главным не то, что он художник — а то, что он шахматист. Другое дело, что игрок он был не самый выдающийся, хотя в чемпионате Франции он занимал 6 или 7 место в финале. В том самом, для которого делал сюрреалистическую афишу. Шахматистом он все же был достаточно сильным, его партии сохранились, их можно посмотреть.

— А что Дюшан, по-вашему, вкладывал в шахматы кроме собственно игры?

Он, как и многие сюрреалисты жил под знаком того, что искусство заканчивается. То есть искусство как один из видов человеческой практики ограничено. Он даже в какой-то момент сказал: «Ну вот, с искусством я покончил, теперь надо придумать, чем заняться ещё, какое дело найти».

В 1910-е годы он писал картины в духе Сезанна, кубистов, Брака. Был хорошим живописцем, стилистически разнообразным. Есть прекрасная картина «Шахматисты» с оммажем сезановским «Игрокам в карты». Позже он сделал первый реди-мейд — то направление в искусстве, которое он изобрел и которое является важнейшим по сей день. Берется предмет из повседневного обихода (Дюшан взял писсуар) и приносится в галерею. Неуникальный объект выставляется как художественный. Таким образом Марсель Дюшан постулировал: искусство — уже не дело исключительно художника. Пришло время его как-то иначе оценивать.

Он фактически говорит нам: то, что я делаю, всё ещё принадлежит искусству, но воспринимать его надо так, как если бы это сделал шахматист. Оценивайте меня не как художника, а как шахматиста.

— Не совсем понятно, причём тут шахматы?

Дюшан намеренно отказался идентифицировать себя как «я — художник» и предложил оценить свои работы как сделанные человеком с другой идентичностью. Себя он обозначил шахматистом.

То есть это такие «шахматные ходы» и игра по правилам искусства. Но не игра художника, который сам является фигурой в этой игре. Марсель Дюшан первым показал, что художник в системе — это условный конь на доске. А шахматист — это тот, кто коня может двигать. Реди-мейд Дюшана – способ предъявить зрителю сложившиеся правила в искусстве (подобные шахматным). Правила: как выставлять «шедевр», почему что-то достойно этого звания, а другое даже не признают предметом искусства. Это набор закрытых конвенций внутри художественного мира. И когда он заявил, что он только шахматист, он словно сказал: «Я вам всю эту кухню преподнесу, я научу вас всех играть по этим правилам, покажу, где клетки и какие ходы по ним делают».

— Получается аллюзия на то, что на доске ты видишь всё и сразу. Игра со всеми известными.

Да, игра с полной информацией. И здесь важно не быть пешкой. И даже ферзем. Потому что и ферзем, и королем кто-то руководит. Игрок. У Дюшана нет прямых таких высказываний, но много косвенных, по которыми можно интерпретировать его художественные высказывания. Он размышлял не столько над тем, как понравиться экспертам и публике, сколько над тем, как продемонстрировать зрителям, что ими манипулируют.

Марсель Дюшан нарушает сложившиеся конвенции, по которым в искусстве что-то должно быть обязательно сотворено, и чтобы этот объект был уникален. Принеся объект массового производства в галерею, он показывает, как от этого жеста меняется ценность одного и того же предмета. Спичечный коробок в стенах музея начинает стоить миллионы. Это то, чем живёт современное искусство. Мусор становится сверхценным. Дюшан положил начало этим вторжениям из мира не-искусства в мир искусства.

— Если же говорить о связи Дюшана и развитии шахмат, он привнес в них что-то новое как в вид деятельности?

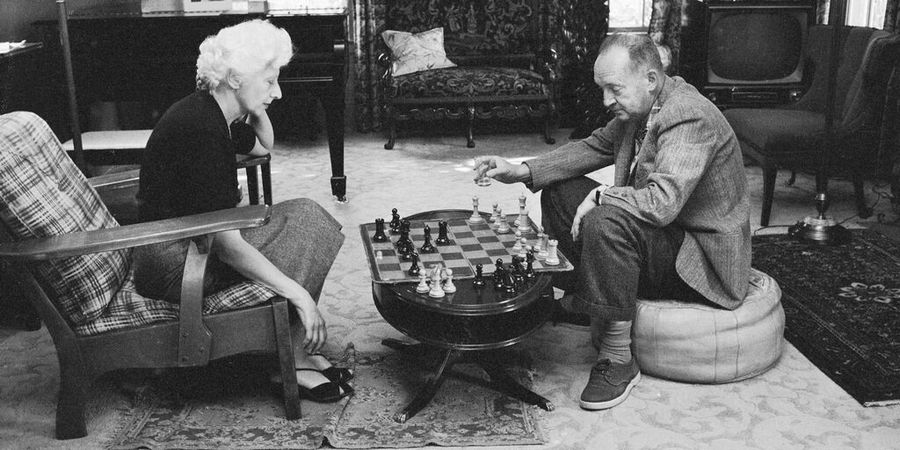

На это он сам отчасти намекал, и об этом мало говорят: он отмечал, что в шахматах для него есть единственный в мире эротизм, сопоставимый с сексуальным. Притяжение игры. Он всегда хотел играть. Он играл со всеми, даже осталась знаменитая фотография, где он за доской с обнаженной женщиной. Есть известный перформанс с композитором Кейджем, когда к доске подведены провода и каждый ход в партии производил звук. Эти звуки в дальнейшем Кейдж авторизует как музыкальное произведение.

Найти эротизм там, где другим всё кажется абсолютно абстрактным — это было любимым делом Дюшана. Он называл это inframince, тем, что «тоньше тонкого», когда нам кажется, что всё абсолютно иллюзорно, но есть ощущение, что что-то произошло, что-то осталось. И оно материализуется. Он приводил в пример дым от сигары, когда сама она уже выкурена и выброшена. То есть осталось лишь ощущение: курили. Или — тепло человека, оставшееся в покинутом им кресле. Сверхтонкая материя, с которой он и работал как художник. Это своеобразный «криптоэротизм», в который окрашены вещи. Его реди-мейд — не просто механическая игра с художественным рынком, это буквально экзистенциальное предприятие: дать миру радости там, где кажется всё уныло. А шахматы были для него воплощением этой радости. То немногое в мире, что её даёт: женщины, вино и шахматы.

Почему шахматы — не наука и не искусство?

— Олег, а что вы думаете, что в шахматах есть такого, что привлекает?

Может и не нужно ставить вопрос «Что?». Это как указать пальцем. Думаю, важно мыслить шахматы в динамике. Объяснить трудно, но попробую. У меня это есть (для меня поэтому и Дюшан близок — я понимаю, о чём он, хотя и не знаю, почему именно мы находимся в этой с ним солидарности). Кто-то поиграет несколько партий и скажет: «Я устал». Я же никогда не могу этого сказать, хотя, конечно, устаю.

— Это просто лудомания. Есть хорошее емкое слово.

Да-да, мания. Я считаю, это важная часть шахмат. Нам некоторые люди заморочили голову. Двоих из них рискну назвать. Это Михаил Моисеевич Ботвинник и Гарри Кимович Каспаров.

— Это великие «заморачиватели голов».

Это великие люди. Но Ботвинник сказал: «Шахматы — это спорт, искусство и наука». На этом утверждении была создана целая идеология. Я считаю, что спорт — да, есть в этом очевидность, но не искусство и не наука. Шахматы, конечно, игра, но даже спорт (борьба, состязание, агон) — только её часть. Но есть и неагональное — удовольствие от самой игры, от того, что ты играешь. Например, в том, что ты жонглируешь мячиками нет соревнования, но есть радость. Напомню, что в игры без соревнования играют животные. В неагональные игры вроде пряток играют дети. Игра — это один из способов опыта мира. И опыта эротического в том числе. В этом у детей проявляется сексуальность, сказал бы Фрейд.

Нередко момент игры для удовольствия отбрасывают, так и сделал Ботвинник. Но часто тот, кто играет, чтобы победить, изначально играет для удовольствия. Одно без другого невозможно. От победы другая радость, и у топ-шахматистов она может затмевать изначальную просто от игры. Их вообще разделить трудно — эти два удовольствия — от самой игры и от победы. Но в качестве мыслительного эксперимента это важно делать.

— А почему шахматы — не наука?

Это две разные сферы. Знаете, есть анекдот про ещё одного любителя шахмат — Набокова. В Америке он начал преподавать в Корнельском университете. И один из филологов, настоящий учёный Роман Якобсон, будучи возмущён тем, что Владимиру Набокову дали профессорскую должность, сказал: «Слон, конечно, крупное животное, но не давать же ему за это звание доктора зоологии». С шахматами та же история. Реальных поводов называть игру наукой почти нет. Искусством — потому что сами шахматисты восхищены внутренними моментами игры, которые им кажутся красивыми… ну, тоже не повод.

— Но ведь ты творишь за доской!

Я бы не стал так широко характеризовать искусство. Таким образом можно характеризовать любой навык. Например, называть искусством консервирование помидоров и т.п.

— Александр Грищук на мой вопрос тоже, не задумываясь ответил, что для него шахматы — это спорт. Спорт и точка.

Для профессионалов спорт на первом месте. Нагрузки, тренировки… Крамник, кажется, бросил курить…

— Перед матчем с Каспаровым.

Для меня Карлсен — пример. Это восхитительный пример человека, про которого ничего нельзя сказать другого, кроме того, что он шахматист.

Современные проблемы шахмат: сериалы, стримы, потеря элитарности

— Тема шахмат в киностала суперактуальной в связи с появлением сериала «Ход королевы», который «взорвал» мир. Он выиграл много призов, и шахматы вышли на авансцену кино. Такое до этого было? Существует вообще такая тема «шахматы в кино»?

Ну, конечно существует. Я думаю, что шахматисты сами её любят. Они любят смотреть фильмы, и отмечать, как плохо показаны там шахматы. Я видел несколько серьёзных гроссмейстеров за последнее время, которые показывали, как правильно ставить фигуры, и бить одну фигуру другой. Шипов, например, демонстрировал, что Бэт Хармон в сериале не совсем правильно это делает.

Кстати, советский кинематограф, благодаря тому, что многие хорошо играли, такие сцены представлял достаточно убедительно. Вот, например, к фильму «Гроссмейстер» вообще никаких претензий по поводу шахматной психофизики предъявить нельзя. И Мягков там очень уверенно двигает фигуры, как профессиональный шахматист. И есть, к примеру, сцена, на которую мало обращают внимание, в знаменитом сериале «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон». Садятся Ливанов и Соломин, «испанку» разыгрывают — классический вариант…

— Да, все, как полагается. Причем с такой скоростью! Гораздо лучше, чем настоящие шахматисты.

Ну, они молодцы. Все это сделали хорошо. А «Ход королевы», конечно, совпал с пандемией, с увлечением интернет-шахматами. Я думаю, это важный аспект. Как и то, что он с феминистским движением перекликается. Но я не ожидал, что у него будет такой успех. Посмотрел, мне показался приятным, не более. А сегодня говорить об успехе даже интереснее, чем о самом фильме.

Моя исследовательская потребность также была в том, чтобы посмотреть, как сегодня устроены разные шахматные стримы. Я обратил внимание, как популярны женские стримы, например. Фоминых, Костенюк… У них очень известные каналы. Женщина, которая говорит о шахматах в интернете, может привлекать больше внимания, чем самый серьезный гроссмейстер-мужчина. За неё приятнее болеть, например, когда она играет в прямом эфире.

Шахматы ведь очень маскулинная игра, игра мужчин. Что и в сериале, кстати, хорошо показано. И Дюшан тоже рассматривает шахматы как проявление мужского интеллектуального эротизма. Где различия между эротикой и интеллектом почти отсутствуют. Так вот женщина, которая появляется в качестве контрпартнера — это, конечно, такой эротический аттракцион. Он есть в стримах. Но! Ещё интереснее вот что: уже были опросы — половина их зрителей трансляций либо не умеют, либо очень плохо играют в шахматы.

— А зачем они это смотрят?

Там есть то, что Даня Дубов, мне очень понравилось, называет «утюгом». Оценка компьютерной программы. На платформе Chess.com ошибки выделяют красным цветом. Люди смотрят за соревнованием, как будто это биатлон. Ходы — это выстрелы. Попал — не попал. Они видят, какой должен быть ход по компьютеру, и ждут, попадет в цель шахматист или нет.

— Я и мои шахматные учителя, старшее поколение шахматистов, переживаем, что шахматы потеряли понимание и элитарность. Миллионы людей восторгаются довольно обычными ходами Магнуса Карлсена. А 99% стримов — это просто бред в шахматном смысле, который люди несут в массы. И такая популярность уничтожает игру в прежнем виде. Когда я брал интервью у Карлсена, я отметил, что это находится вне сферы его размышлений! Хотя он веселый, нормальный, современный молодой человек, он абсолютный геймер. И такой у нас чемпион мира. Конечно, он привлекает в шахматы геймерское сообщество, но — стирает отличие шахмат от «Доты», от «Майнкрафта». Шахматные эфиры смотрят люди, которые ничего не понимают — и объяснить им горе-стример ничего не может, просто «сыпет» компьютерными вариантами. Получается, что все смотрят тупо на движок машины, а тот же Магнус берёт — и ходит иначе, не как рассчитал компьютер для мата в 17 ходов, проигрывает.

Публика тоже воспитывается. Люди понимают, что программа очень сильна. Что игроки — не самолеты. Не могут ни летать, ни с такой скоростью считать.

— С одной стороны понимают, с другой, если просмотрите комментарии, пишут: «Зевнул-зевнул-зевнул». Как будто только ждут зевка, как промаха в биатлоне. И если бы это приносило в шахматы миллиарды, я бы помалкивал, ведь накормить сообщество — благородная задача. Но ведь это ничего не приносит, и лишь отнимает то, что всегда было: шахматист, гроссмейстер — это умнейший человек. А сейчас — не умнейший. Сейчас просто тот, кто умеет играть в шахматы. Вы как исследователь в этом видите какую-то проблему?

Нет, я проблемы в этом не вижу. Я вижу, что в других областях, мы говорили, например, об искусстве, происходит то же самое. Когда вам говорят, что сегодня есть какие-то выдающиеся художники, не верьте этому.

Это часть вот той революции, во времени которой мы находимся. Не думайте, что обобщение слишком широкое. Публика начала не только смотреть, но и играть. Публика ощутила возможность легко обучаться шахматам. В Китае, в Индии, даже в странах, где раньше шахмат, вообще не было, сейчас начинают появляться сильные игроки благодаря интернету и возможности дистанционного обучения. Возникает огромное количество шахматистов, понимание элиты разрушается на всех уровнях. Выяснилось, что для шахмат не нужны какие-то исключительные способности. Раньше культивировались именно они. Но с игрой Го такого пока не происходит. Потому что Го сложнее шахмат.

— Есть ещё такая проблема: за всё время массовой культуры спонсоры не задерживаются в шахматах более, чем на два года. Меценаты же поддерживают топ-уровень шахмат на протяжении 140 лет их современной истории: их привлекает именно элитарность взаимодействия, а не «миллионы пользователей на chess.com». И когда уходит элитарность, есть риск…

В современном искусстве похожая ситуация с коллекционерами. Шахматы — бизнес поменьше, они пока не могут конкурировать с искусством, потому что оно имеет дело со сверхценностью. «Купите эти „Окурки“ Хёрста — и вы приобщитесь к божественному творению». Конечно, возможность иметь у себя нечто бесценное всего за 50 миллионов привлекает обеспеченных людей. Но многие коллекционеры прекрасно понимают, как всё устроено: утверждение, что мы живём в мире уникальных шедевров — большой миф, давний фейк. На рынке искусства все знают, что количество подделок давно превышает количество подлинников. Достаточно заметить, что уже есть музеи поделок. В них, как и в музеи плохого искусства, выстраиваются очереди.

Шахматы занимают свою финансовую нишу, но даже по сравнению с прежними временами за интернет-турниры платят хорошие деньги. Когда ещё столько гроссмейстеров могли жить только шахматной жизнью?

— На данный момент это могут только 20 человек элиты. Остальные преподают.

Но тренерство — это та же сфера. Раньше шахматисты работали юристами, экономистами…

— После пандемии многие игроки просто голодают. Это большая, острая тема. Как великим продолжать играть в ситуации голода, ради чего? Здесь пора подводить итоги и задаться общим и главным вопросом: что такое философия шахмат? Возможно ли вообще подобное понятие?

Слово «философия» кажется легко применимым ко всему. Например, «философия дыхания»... Но, если говорить серьёзно, то выяснится: оно, не искажая смысла, не сочетается почти ни с чем.

Дело в том, что философия слегка аутична. Она занимается правилами мышления, которые можно применить к различным сферам при желании. Чаще всего при таких попытках терпят неудачи, но неудача эта позитивна: так, выпускаются книги по философии науки, искусства, даже музыки.

К словосочетанию «философия шахмат» наиболее приближено содержание книги Леонида Юдасина. Этот удивительный труд по сути — материализованное желание человека связать с шахматами всё лучшее в своей жизни. Все знания. И это определенная симптоматика, когда явлению придается большее значение, чем оно может потянуть. Так обычно и возникают понятия вроде «философии шахмат». Я считаю, что начинать надо с ограничений.

К слову, несмотря на то, что шахматы сегодня — это набор стереотипных схем игры, всё ещё есть позиции (нам это хорошо показали нейросети), где можно придумать план, который никем до тебя не был освоен. Люди, которые приспосабливаются к миру мощнейших машин, открывают и нам этим возможности нового мира. Этот симбиоз человека и машины только начинает свое развитие. Тот же Даниил Дубов в интервью говорил, что ищет позиции, в которых движок заблуждается: показывает преимущество, а по человеческим меркам его очень трудно реализовать. Игра меняется, на высшем уровне становится сложнее, хитрее и разнообразнее. Сегодня компьютерная подготовка уже не сводится только к дебютным анализам, но помогает также найти новые планы в привычных табиях. Любитель остается прежним, но супергроссмейстеры вынуждены работать над развитием гораздо большего количества своих навыков, чем раньше. Мне кажется, что это невозможно без маниакальной вовлеченности в эту игру.

Иллюстрации для статьи нарисовала Александра Отхозория