Наука играет в нашей жизни огромную роль. По большому счету, если бы не научные достижения, мы бы сейчас не читали книги, в том числе и электронные, сидели не в кресле, а в пещере, и вместо размышлений о том, как устроен мир, большую часть времени тратили на добывание пропитания, тяжелый труд и долгое восстановление после болезней и травм — в общем, занимались бы выживанием, по сравнению с которым условия жизни на проектах типа «Последнего героя» — курорт-санаторий. Но наука и блага цивилизации, созданию которых она способствует, стали для большинства из нас привычными и обычными — порой настолько привычными, что о ценности и важности научных исследований приходится напоминать.

К хорошему можно привыкнуть очень быстро — и опасность этого факта иногда недооценивается. Например, во многих странах, в России в том числе, немало сторонников так называемого «антипрививочного движения». Люди, живущие в 21 веке, боятся, что их ребенок окажется одним из нескольких тысяч, получившим осложнения от прививки (тогда как риск этого минимальный, к тому же не все попавшие в статистику осложнения могут быть связаны с прививками, нельзя исключать совпадения, приводящие к распространенной логической ошибке считать, что «впоследствии — значит вследствие»). Они, судя по всему, не вспоминают или даже не знают о том, что не только их далекие пра-пра-прапрабабушки, жившие в мире без прививок, могли похоронить половину своих детей в раннем возрасте — нередко подобное успевали застать и наши бабушки с дедушками. Если в семье рождалось, например, восемь детей, то четверо из них могли умереть от инфекционных заболеваний. Буквально о том же пишет врач-реаниматолог Евгений Пинелис. В общем, наука и её достижения жизненно необходимы, но, раз это не является очевидным для всех, приходится признать, что науке необходимы пиар и продвижение. Также нельзя не учитывать и то, что научных организаций в современном мире много, и им нужны эффективные способы взаимодействия — как друг с другом, так и с «простыми смертными», в том числе с разнообразными СМИ. Поэтому появление книги научного журналиста Мэтью Шипмана «Научная коммуникация» вполне закономерно и ожидаемо. Жаль, что эта книга не была написана раньше — тогда, возможно, не случилось бы курьезного случая с превращением Пущинского Института белка в Беличий институт. Многие институты Российской академии наук впоследствии обзавелись пресс-секретарями и уделяют теперь значительное внимание эффективной организации научной коммуникации, но для России это на данный момент скорее исключение, чем правило. Поэтому книга М. Шипмана представляется особенно актуальной для российских читателей — возможно, знакомство с опытом автора поможет кому-то избежать типичных для этой сферы деятельности ошибок. Ошибки всегда проще предвосхитить, чем исправлять, особенно в информационный век — про тот же Беличий институт Академии наук время от времени напоминают до сих пор (и это вполне справедливый упрёк).

Полное название книги Мэтью Шипмана звучит как «Научная коммуникация. Руководство для научных пресс-секретарей и журналистов». Но вполне можно рекомендовать данную книгу всем молодым (и зрелым) исследователям, а также студентам и аспирантам, заинтересованным в построении научной карьеры — труд Шимпана написан доходчиво и при этом затрагивает много важных тем, в том числе, связанных с этикой и потому имеющих принципиальное значение для людей науки.

186-страничная книга состоит из введения, 8 глав и заключения, а также 6 приложений (в приложениях приводятся, в частности, примеры объявления о гранте, образец пресс-релиза и так далее). Очень удобно то, что в конце каждой главы автор кратко формулирует основные идеи — он приводит их в виде списка «Ключевые принципы».

Мэтью Шипман достаточно часто проговаривает очевидные правила, но это выглядит вполне разумным — случается, что именно очевидное может забываться, так что напомнить о нем будет не лишним: «Коммуникации нужны научно-исследовательским организациям по самым разным причинам: например, чтобы добиться финансирования от местных или федеральных властей, привлечь научных сотрудников и аспирантов или распространить информацию о результатах исследований по условиям грантового соглашения. Для решения любой из этих задач организации необходимо установить контакт с различными целевыми аудиториями: законодателями, сотрудниками федеральных ведомств, аспирантами по конкретной дисциплине и, так сказать, „широкой общественностью“, чье мнение может повлиять на решения должностных лиц всех уровней».

При чтении книги Шипмана у российского читателя, хорошо знакомого с тем, как обстоят дела с научной коммуникацией (и наукой в целом) в России, может возникнуть щемящее чувство зависти: «Не одни лишь Соединенные Штаты заинтересованы в научной коммуникации. Важность развития таких коммуникаций подчеркивают государственные организации, министерства, ассоциации и фонды повсюду — от Европейского союза до Бразилии. Языки везде разные, но цели очень похожи. В Новой Зеландии, например, Министерство исследований, науки и технологий называет главной целью „увлекать новозеландцев наукой и технологиями“. А китайское законодательство предписывает Китайской Ассоциации науки и технологий распространять „знания о науке и технологиях, чтобы повысить научный и культурный уровень всех граждан“. » Впрочем, развивать научные коммуникации можно и без соответствующих государственных институтов. Конечно, это будет более сложно и энергозатратно, но не невозможно, особенно в 21 веке, когда «связи между членами „невидимых колледжей“ устанавливаются как древним способом из уст в уста, так и с использованием самых современных средств: электронной почты, досок объявлений, форумов».

Очень важно то, что Шипман уделяет много внимания актуальности «перевода» сложной для восприятия научной информации на «человеческий», обывательский язык и даёт ряд рекомендаций, как это лучше сделать, чтобы не только донести до массовой аудитории суть исследования, но и избежать при этом искажений информации:

«Если мне удастся выяснить у ученого контекст, в котором он проводил свое исследование, мне будет гораздо проще объяснить актуальность его работы непрофессиональной аудитории».

«Чтобы повысить вероятность, что журналист напишет все правильно, ученому следует убедиться, что тот понимает, о чем они говорят. Вот как это можно сделать. Объяснив какой-то важный или особенно сложный момент, ученый может сказать: „Хотелось бы убедиться, что я понятно все это объяснил. Пожалуйста, перефразируйте то, что я только что сказал“. Язык — изумительно сложная штука, и правильно пересказать то, что вы не поняли, довольно сложно».

Шипман формулирует свою задачу следующим образом: «Если конкретнее, я пишу для воображаемого человека, которого представляю себе как умного неспециалиста. Умный неспециалист знаком с основными научными понятиями, но не с тонкостями темы, о которой я пишу». Данный подход в принципе можно счесть вполне удачным, но с некоторыми оговорками. Надо отдавать себе отчёт в том, что регулярно возникает необходимость обращаться не только к умным неспециалистам, но и к неспециалистам самым обычным. А они могут иметь о научных понятиях и о науке в целом представления очень туманные (как, например, в случае с прививками — даже в 21 веке и даже в развитых странах есть немало людей, остающихся во власти мифов и предрассудков). Понятное дело, что при коммуникации внутри научного сообщества подобные проблемы практически исключены, а вот при обращении к максимально широкому кругу людей данные моменты следовало бы учитывать (см. статью «Попытки учёных развеять мифы о прививках только укрепили заблуждения людей»). Справедливости ради, следует отметить, что автор отдаёт себе отчёт в том, что его потенциальная аудитория может быть очень большой и разнородной: «Университеты стремятся улучшить свой имидж в глазах широкого круга внешних аудиторий: потенциальных студентов, потенциальных сотрудников, выпускников, федеральных агентств, законодателей (если говорить о государственных университетах), нынешних и будущих деловых партнеров. Стоит заметить, что большинство этих аудиторий находятся вне научного сообщества». Ожидать же от не принадлежащих к научному сообществу людей знакомства с основными научными понятиями — это, по большому счету, необоснованный оптимизм. В общем, в идеале хотелось бы, чтобы книга была дополнена еще одной главой — посвященной тому, как говорить о науке не только с умными неспециалистами, но и с неспециалистами самыми обычными. Хотя это ни в коем случае не претензия к автору — это, скорее, пожелание на будущее, потому что количество наших знаний о мире продолжает расти, специализация знаний усиливается, справиться с таким объемом информации становится все труднее, и рано или поздно что-то придется с этим делать.

Говоря о важности написания удачного лида, М. Шипман честно признается: «Нередко на лид у меня уходит столько же времени, сколько на весь остальной текст. Как писал Тим Рэдфорд, бывший редактор Guardian, в своем знаменитом „Манифесте простого писаки“, „идеальная первая фраза всегда существует“. Но как ее найти?»

Автор предлагает в качестве одного из возможных вариантов привлечение читателя броскими заголовками типа «Полицейского убила роза», но данный совет выглядит несколько спорным, в особенности, если применить его к российскому менталитету. Многие россияне уже успели адаптироваться к громким скандальным заголовкам — из-за того, что большая часть российских СМИ (а не только НТВ с РенТВ и журналы про экстрасенсов и инопланетян) в последнее время стремятся держать своего зрителя/слушателя/читателя в постоянном эмоциональном напряжении. Громкий заголовок в данном случае, скорее всего, затеряется среди информационного шума. Для автора пресс-релиза будет намного целесообразнее вынести в заголовок обещание решить какую-либо из насущных для общества проблем. Причём очень может быть, что подобный способ может сработать в разных странах — в конце концов, люди в базовых своих стремлениях отличаются не очень сильно: чаще всего все боятся болезней и катастроф и стремятся к нормальной комфортной жизни. Тогда заголовок или лид статьи, отражающие проблему, над решением которой работают исследователи, скорее всего, привлекут внимание и заставят читать новость дальше (или хотя бы бегло просмотреть её).

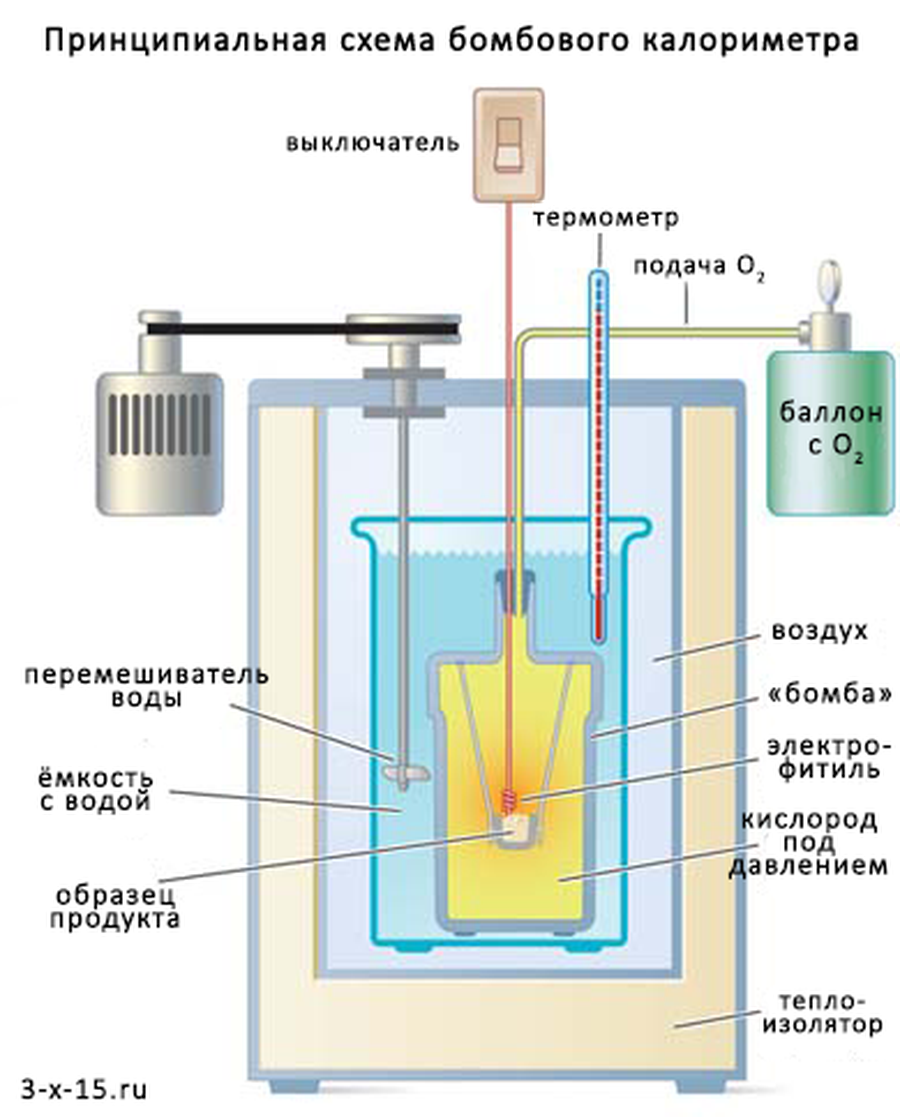

Впрочем, броские заголовки и лиды — это не единственный способ привлечения и удержания внимания читателя. Мэтью Шипман упоминает один случай из своей практики, когда он, готовя заметку о Питере Феркете, ученом из Университета Северной Каролины, написал не только об актуальных событиях, но и о более ранних достижениях Феркета: «Феркет, который работал над похожими задачами, но только с домашней птицей, разработал методику оценки обмена веществ у мышей, по которой их помет взрывали и отслеживали, сколько энергии выделилось при взрыве. Я решил написать о научных задачах, которые привели к разработке новой методики, автором которой был Феркет, а не только о результатах работы, описанных в статье в Science. Получилась довольно интересная заметка, в которой роль Феркета в исследовании высветилась куда ярче, чем если бы я написал обычный пресс-релиз. Она попалась на глаза журналисту, который написал о Феркете и его методике для научно-популярного издания Nautilus». Методика, которая предполагает взрывание мышиного помёта, выглядит весьма интригующе (и может побудить любопытного читателя к уточнению деталей её применения). В Интернете доступна (на английском языке) одна из статей 2013 года про Питера Феркета, написанная, собственно, самим Мэтью Шипманом, где приведено более детальное описание этой методики. Феркет использовал бомбовый калориметр (англ. bomb calorimeter) — типичный прибор для подобных исследований.

Принципиальное отличие методики Феркета заключалось в том, что он предложил смешивать мышиный помет с веществом, пищевая ценность которого точно известна (Феркет использовал для этого муку). Мышиный помет слишком легкий, его вес не дотягивает даже до грамма, тогда как один грамм — это минимальный вес образца для исследования в бомбовом калориметре, а смешивание его с обычной мукой, чья пищевая ценность была посчитана заранее, оказалось простым и изящным решением проблемы. «Допустим, говорит Феркет, мы установили, что один грамм муки содержит 4 калории. Тогда мы смешиваем 950 миллиграммов муки и 50 миллиграммов фекалий, и этот комбинированный образец даёт 3,9 калорий в бомбовом калориметре, и мы можем, используя простейшие математические действия, рассчитать, что содержание калорий в фекалиях — 2 калории в одном грамме». (пер. автора). В общем, совершенно неясно, почему описание методики Питера Феркета, сделанное Шипманом в статье 2013 года понятным и подробным, редуцировалось в его книге 2017-го до лаконичного (и, строго говоря, немного неточного) упоминания взрывов мышиного помета. Но эта маленькая неточность с описанием методики исследования обмена веществ у мышек, пожалуй, единственный недостаток данной книги. И да, нельзя не признать, что упоминание взрывов мышиных фекалий сделало, в свою очередь, книгу Шипмана интереснее и ярче и заодно показало, насколько важна точность при работе с информацией.

Мэтью Шипман обстоятельно рассматривает варианты поведения пресс-секретаря и его коллег в случае критических ситуаций. Помимо рекомендаций по предварительной подготовке к нештатным ситуациям (например, иметь готовый план действий, знать, кого и о чём оповещать, с кем согласовывать выдаваемую информацию) автор дает простой, но неизменно работающий совет — всегда быть максимально честными со своей аудиторией.

Также к несомненным достоинствам книги можно отнести то, что Шипман даёт несколько очень важных для научного пресс-секретаря советов по взаимодействию с журналистами:

«Не звоните им, чтобы рассказать о своем сюжете: это навязчиво, раздражает и почти наверняка окажется пустой тратой и их, и вашего времени. Если у вас уже налажены хорошие отношения с журналистом, можно и позвонить, но и в этом случае не делайте это слишком часто».

«А теперь скажу о самых неприятных подводных камнях в ситуации, когда приходится иметь дело с ограничениями на распространение информации: если вы собираетесь анонсировать материал с такими ограничениями журналистам, не рассылайте его в расчете на то, что адресат автоматически обязан соблюдать этот запрет. К примеру, пресс-секретарь не должен отправлять журналисту непрошенное письмо со статьей, данные из которой нельзя обнародовать, с примечанием типа: „На эту статью установлен запрет до такого-то числа“. Журналист не просил у него копию статьи, таким образом, и не принимал условия запрета до того, как ее получил».

Мэтью Шипман в принципе уделяет много внимания научным коммуникациям при помощи Интернета. Он даёт практические советы по ведению блогов, созданию заметок в Twitter, иллюстрированию своих материалов и так далее, а также, что немаловажно, рассказывает о способах, как можно максимально объективно получать обратную связь от своей аудитории. Кстати, работа переводчика книги заслуживает отдельных комплиментов — в сносках в книге даны российские аналоги многих из упоминаемых автором сервисов, например, сервисов по поиску и учету упоминания организации в СМИ. Шипман, к примеру, упоминает компанию Vocus, в которой можно заказать список всех материалов в СМИ, где упоминается интересующая пресс-секретаря организация; для России примером такого сервиса является Медиалогия. Впрочем, для исследователя, всерьез заинтересованного своей работой, целесообразно будет не ограничиваться исключительно российскими сервисами — лучше выучить английский язык (или усовершенствовать его) и пользоваться всеми доступными для научной коммуникации ресурсами. А книга Мэтью Шипмана подскажет, как именно делать это наиболее эффективно.