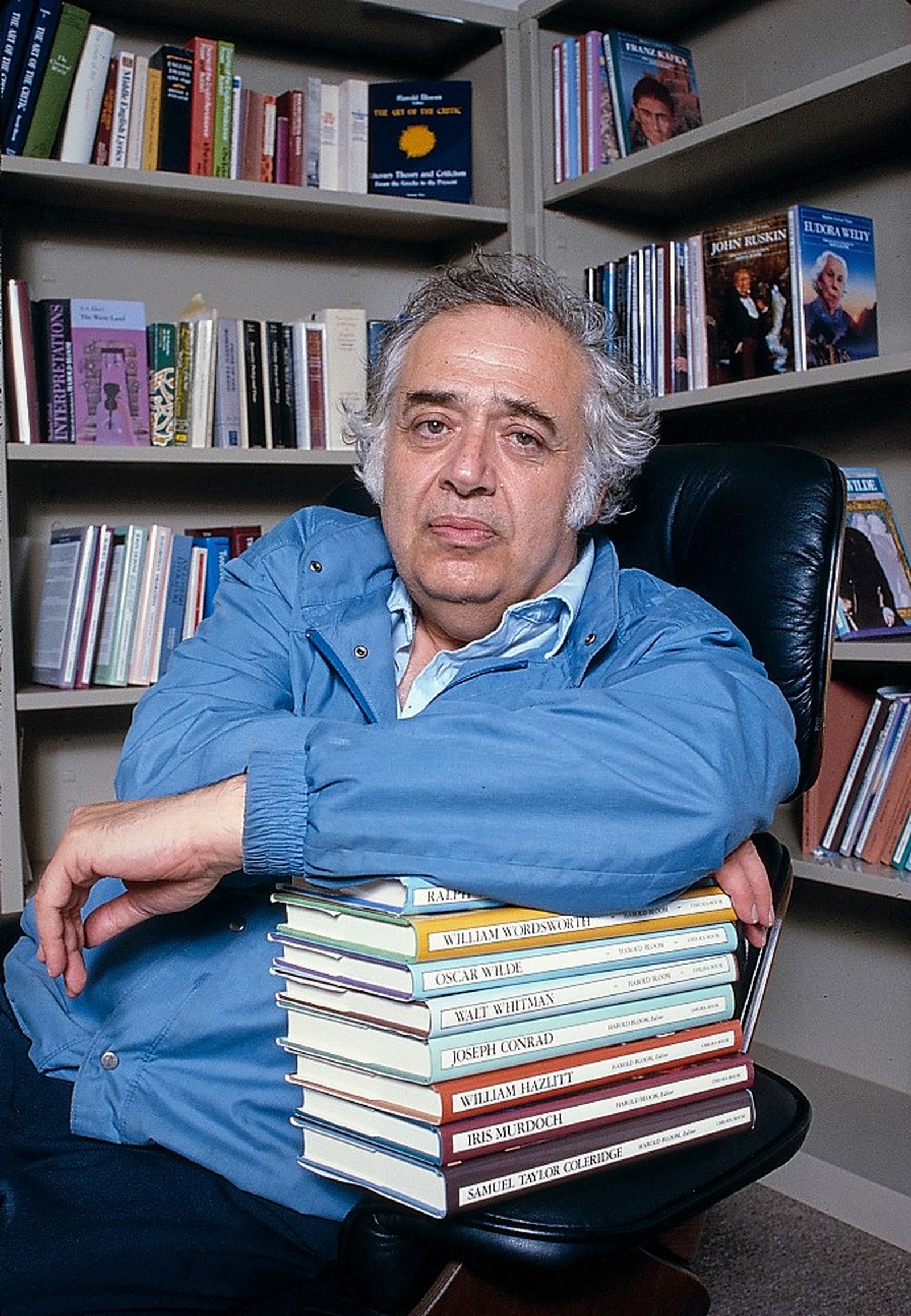

Литературный психоаналитик Гарольд Блум, исследуя создание текстов через фрейдистскую оптику, впервые предположил у писателей страх влияния. Это боязнь автора, что сочинения предшественников и потомков окажутся важнее его собственных. История литературы у Блума становится историей борьбы отцов и сыновей в соответствии с эдиповым комплексом. Однако такая модель восходит к патриархальному контексту, в котором создавалась литература, особенно до XX века, и не учитывает женский опыт художественного самоопределения. Исследовательницы Сандра Гилберт и Сюзан Губар отмечают, что женщинам, в отличие от мужчин, свойственен скорее страх авторства, а не влияния. Их программная работа, посвященная этому феномену, «Безумица на чердаке: женщина-писательница и литературное воображение XIX века» была опубликована в 1979 году и стала классикой феминистской литературной критики. Название отсылает к роману «Джейн Эйр», в котором несчастная жена Рочестера была заточена мужем на чердаке.

Публикуем впервые переведенный специально для самиздата текст из книги, в котором ученые рассказывают об образах, навязываемых литературным каноном, и становлении женской писательской субкультуры.

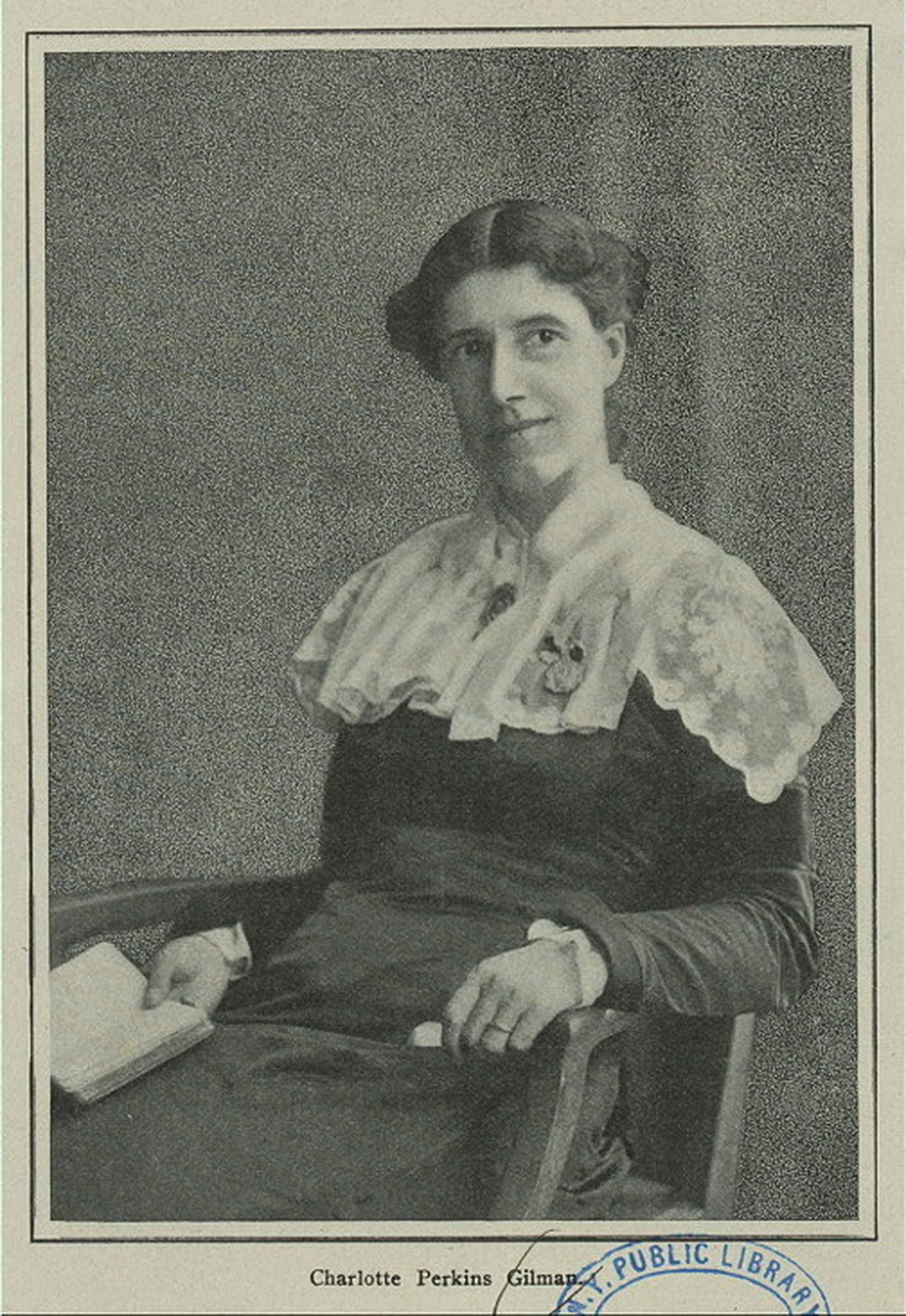

Если мужчина не знает больных женщин, он не знает женщин вовсе.

С. Уэйр Митчелл

Я пытаюсь описать эту ограниченность, надеясь, что мои силы и языковые способности позволят мне убедить тех, кому не все равно, что мое «существование» отнюдь не было легким…

Шарлотта Перкинс Гилман

Одна случайная строка

Порой зацепит глаз —

Когда творца простыл и след —

Сильна зараза фраз —

И через целые века,

Быть может, ты вдохнешь —

Того отчаянья туман —

Той малярии дрожь.

Эмили Дикинсон

Я стою на площади мертвого города,

завязывая красные башмачки:

они не мои, а моей матери.

А прежде — ее матери.

Их передают по наследству, но прячут, как постыдные письма.

Энн Секстон

Каково быть писательницей в культуре, где литературный авторитет […] открыто и негласно определяется патриархальными установками? Как влияют на женское письмо основные образы, которые предлагает женщинам литературная традиция, — глупышка Белоснежка и безумная злодейка Королева; ангел и чудовище, противоположности, набившие оскомину? Если волшебное зеркало Королевы отвечает ей голосом Короля, как его беспрестанные королевские наставления влияют на ее собственный голос? И раз уж звук его голоса так важен, пытается ли она говорить, как Король, перенимая его тон, его интонации, его формулировки, его точку зрения? Или же Королева перечит ему своими словами, говорит собственным голосом и отстаивает свою позицию? Мы считаем, что это основные вопросы, на которые должна ответить феминистская литературная критика — как теоретическая, так и практическая. К ним мы будем возвращаться снова и снова, не только в этой главе, но и во всех наших прочтениях женской литературы XIX века.

Тот факт, что писатели уподобляются своим предшественникам, а затем, сознательно или бессознательно, подтверждают или отрицают их успехи, является центральным в истории литературы. Его эстетические и метафизические последствия подробно обсуждались такими теоретиками, как Т. С. Элиот, М. Г. Абрамс, Эрих Ауэрбах и Фрэнк Кермоуд. Совсем недавно теоретики литературы начали изучать то, что можно было бы назвать психологией истории литературы.

Они исследуют напряжение и тревогу, ненависть и неполноценность, которые ощущают писатели, сталкиваясь не только с достижениями литературных предков, но и традиционными жанрами, стилями и метафорами, унаследованными от них.

Все чаще критики исследуют то, как, по выражению Дж. Хиллиса Миллера, художественный текст «наполняется <…> длинной чередой паразитарных явлений, отголосков, аллюзий, гостей, призраков предыдущих произведений».

Как отмечает сам Миллер, первым и главным ученым в области психоистории литературы был Гарольд Блум. Применяя структуры Фрейда к литературным родословным, Блум пришел к выводу, что динамика истории литературы обусловлена «страхом влияния» — боязнью автора, что он сам по себе не является творцом и что произведения предшественников, существовавшие до и после него, важнее его собственных сочинений. Как мы указывали при описании метафоры литературного родства, парадигма последовательных исторических отношений между деятелями литературы, предложенная Блумом, это отношения отца и сына, описанные, в частности, Фрейдом. Поэтому Блум заключает, что «сильный поэт» должен вступить в героическую схватку со своим «предшественником», так как стать настоящим поэтом возможно, лишь одолев своего поэтического отца в литературной эдиповой борьбе.

Модель истории литературы Блума в основном (практически полностью) фокусируется на мужчинах в литературе. Из-за этого многие феминистские критики посчитали и несомненно продолжат считать ее оскорбительной и сексистской. В конце концов, Блум не просто описывает историю литературы как постоянную схватку отцов и сыновей. Он также представляет типичного поэта в нашей культуре как агрессивно маскулинного Сатану из «Потерянного рая» Мильтона и метафорично описывает поэтический процесс как половой акт поэта-мужчины и его музы-женщины. А куда же тогда пристроить женщину-поэтессу? Стремится ли она уничтожить «праотца» или «праматерь»? Что, если у нее нет моделей для подражания, нет предшественниц? Есть ли у нее муза, и если да, то какого пола? Эти вопросы неизбежно возникают при изучении поэтики Блума женщинами. И в то же время самым важным явлением с точки зрения феминизма может быть сама неизбежность этих вопросов. Благодаря им можно сфокусироваться не на том, что неверно в блумовской теории истории западной литературы, а на том, что верно (или хотя бы наводит на размышления).

Ведь история западной литературы практически всегда связана с мужчинами, или, если точнее, патриархальна. Блум анализирует и объясняет этот факт, в то время как другие теоретики не придают ему значения, видимо, считая, что литература — заведомо мужское занятие. Подобно Фрейду, чьи постулаты пронизывают литературный психоанализ «страха влияния», Блум описал процессы взаимодействия, которые его предшественники даже не удосужились рассмотреть, поскольку, помимо прочего, сами были погружены в эти процессы. Так же как Фрейд, Блум упорно стремился донести до сознания авторов и читателей предположения, над которыми они обычно не задумываются. Тем самым он прояснил влияние психосексуальных и социосексуальных контекстов, которыми окружен каждый литературный текст. Таким образом, он также определил сущность «гостей» и «призраков», наполняющих сами тексты. Говоря о Фрейде, теоретик феминизма Джулиет Митчелл заметила: «психоанализ — это не прославление патриархальной системы, а ее анализ». То же самое можно сказать о модели литературной истории Блума, которая является не прославлением, а анализом патриархальной поэтики и сопутствующих ей страхов, лежащих в основе нашей культуры.

Историческая модель Блума важна для поисков ответов на наши вопросы не только потому, что позволяет заметить и изучить патриархальный психосексуальный контекст, в котором создавалась западная литература. С ее помощью можно также разграничить женские и мужские писательские страхи и достижения. Возвращаясь к вопросу о месте женщины в исключительно мужской модели Блума, мы вынуждены признать: женщине в ней места нет.

На первый взгляд женщина в литературе действительно кажется белой вороной, необъяснимой аномалией.

Как в теории психосексуального развития Фрейда не существует полной симметрии между развитием мальчика и девочки (где комплекс Эдипа, например, уравновешивается комплексом Электры), так и теорию «страха влияния» Блума, ориентированную на мужчин, нельзя просто перевернуть или отразить, чтобы описать ситуацию, в которой находится женщина-писательница.

Конечно, если мы согласны с патриархальной моделью Блума, мы можем быть уверены, что женщина-поэтесса не испытывает того же «страха влияния», что и мужчина, просто потому, что почти все литературные предшественники, с которыми ей приходится бороться, мужчины, а значит, существенно отличаются от нее самой. Мало того, что эти предшественники олицетворяют патриархальную власть (как утверждалось в нашем анализе метафоры литературного отцовства), они также пытаются ограничить женщину, самостоятельно определяя рамки ее личности и потенциала. Навязывание полярных стереотипов, например роли ангела или демона, резко противоречат ее самоощущению, то есть ее природе, самостоятельности и творчеству. С одной стороны, мужчины-предшественники символизируют власть над женщиной, но с другой, им все равно не удается понять, как она ощущает себя в писательстве. Более того, мужской авторитет, на основе которого формируются литературные образы мужчин, а также ожесточенная борьба за власть, в которой они сражаются за самосозидание, кажутся писательнице противоречащими ее собственному гендерному определению.

То есть «страх влияния», который испытывает поэт-мужчина, воспринимается женщиной скорее как «страх авторства» — глубинный страх заниматься писательством, так как это либо сделает ее изгоем, либо уничтожит, ведь «предшественницей» ей не стать.

Эту боязнь питают не только опасения по поводу невозможности бороться с мужчиной-предшественником на его условиях и победить. Женщина-писательница также боится, что не сможет «породить» произведение искусства, соединившись с (женским) телом музы. Джулиет Митчелл, описывая влияние теории психосексуального развития Фрейда на женщин, отмечает, что и мальчик и девочка «в процессе того, как они учатся говорить и жить в обществе, хотят занять место отца [в терминологии Блума — предшественника], но только мальчик сможет это сделать. Кроме того, дети обоих полов рождаются по желанию матери, а объектом этого желания, в силу особенностей культурного наследия, является ребенок, обладающий фаллосом. Поэтому оба ребенка хотят стать фаллосом для нее. Но только мальчик может полностью выполнить желание матери. Таким образом, оба пола отказываются от проявления женственности», но девочка усваивает (по отношению к отцу), «что, подчиняясь отцовским законам, она станет олицетворением „природы“ и „сексуальности“, воплощением хаоса непринужденного, интуитивного творчества».

В отличие от своего коллеги-мужчины, женщина в искусстве должна сначала бороться с влиянием социализации. В сравнении с этой борьбой конфликт с предшественниками (мужчинами) кажется невыразимо абсурдным, бесполезным или, как в случае с Королевой из «Белоснежки», самоуничтожающим. Так же как борьба мужчины со своим предшественником принимает форму того, что Блум называет отклонениями, перелетами, неверными прочтениями в процессе пересмотра работ литературных предков, так и борьба женщины-писательницы за самосоздание вовлекает ее в ревизионный процесс. Однако она борется не с образом мира, который предлагает ее мужчина-предшественник, а с его видением ее самой. Для того чтобы утвердиться в качестве автора, женщине необходимо переопределить условия своей социализации. Поэтому «пересмотр» в ее борьбе приобретает значение, которое Адриенна Рич определила так: «пересмотр — это оглядывание свежим взглядом, вхождение в старый текст с новой критической точки зрения… акт выживания». Зачастую писательница может начать эту борьбу только в процессе активного поиска предшественницы. Она совершенно не представляет угрозы, ее не нужно отвергать или уничтожать. Наоборот, своим примером она доказывает возможность восстания против патриархального литературного авторитета.

По этой причине, а также по весомым психоаналитическим причинам, которые приводят Митчелл и другие, было бы глупо ограничивать женщину-творца моделью Электры, сопоставляя ее с эдиповой структурой, которую Блум описывает для писателей-мужчин.

Мы постоянно видим, что писательницы ищут женскую модель не из-за желания покорно следовать мужским определениям своей «женственности». Так они пытаются оправдать свои собственные дерзкие начинания.

Как и большинство женщин в патриархальном обществе, женщина-писательница переживает свой гендер как болезненное препятствие или даже унизительную неполноценность. Другими словами, как и большинство женщин в патриархальных условиях, она становится жертвой того, что Митчелл называет «неполноценной и „альтернативной“ психологией женщин (второго пола) при патриархате». Таким образом, одиночество женщины-творца, ее чувство обособленности от мужчин-предшественников в сочетании с потребностью в предшественницах и преемницах, острая потребность в женской аудитории и боязнь враждебности читателей-мужчин, ее культурно обусловленная робость в отношении самодраматизации, страх перед патриархальными авторитетами искусства, страх неуместности женского творчества — все эти явления «неполноценности» маркируют борьбу женщины-писательницы за художественное самоопределение и отличают ее усилия по самосозиданию от усилий ее коллег-мужчин.

Мы убедимся в дальнейшем, что такая социосексуальная дифференциация, как предполагает Элейн Шоуолтер, означает принадлежность писательниц совершенно иной литературной субкультуре, нежели та, частью которой являются мужчины-писатели. Хоть эта субкультура и определяет себя через отношение к «основной», доминирующей мужской литературной культуре, она все же обладает своей историей и собственными литературными традициями. Эта обособленность в лучшем случае служила для женщин источником вдохновения. Например, в последние годы писатели-мужчины, похоже, все больше и больше чувствовали себя истощенными необходимостью ревизионизма, который точно описывает теория Блума о «страхе влияния». Женщины-писательницы в то же время видели себя первопроходцами в настолько активной творческой деятельности, которую их коллеги мужского пола, вероятно, не переживали со времен ренессанса или по крайней мере с эпохи романтизма.

Сын многих отцов, современный писатель чувствует, что безнадежно опоздал. Дочь слишком немногих матерей, современная писательница чувствует, что вносит свой вклад в создание устойчивой традиции, которая наконец-то сформировалась.

Однако есть и более темная сторона этой женской литературной субкультуры, особенно когда борьба женщин за литературное самосозидание рассматривается в психосексуальном контексте, который Блум описывает, используя теории Фрейда о патрилинейном литературном наследовании. Как мы отмечали выше, вместо «страха влияния» писательница испытывает то, что мы назвали «страхом авторства». Он возникает из комплексных и часто лишь едва осознаваемых страхов перед авторитетом, который по определению кажется неподходящим женщине-творцу. Эта боязнь, основанная на социально обусловленном восприятии женщиной собственной биологии, крайне отличается от творческих страхов, которые испытывали такие писатели, как Готорн или Достоевский. Страх авторства, формируя одну из особых связей, объединяющих женщин в то, что можно назвать тайным сестринством литературной субкультуры, сам по себе является важнейшим признаком этой субкультуры.

Однако, в сравнении с «мужской» традицией решительного сражения между отцом и сыном, «страх авторства» истощает женщин.

Передаваясь не от одной женщины к другой, а от суровых литературных «отцов» патриархата к «неполноценным» потомкам-женщинам, он во многом является источником недуга или как минимум недовольства, беспокойства, недоверия. Страх авторства, словно пятно, расползается по стилю и структуре многих произведений женской литературы. В дальнейшем мы увидим, что это особенно характерно для всей женской литературы ранее XX века. Современные женщины способны писать так уверенно и энергично только потому, что их предшественницы из XVIII и XIX веков вели борьбу в условиях болезненной изоляции, сводящего с ума одиночества, парализующей безызвестности, чтобы преодолеть страх авторства, присущий их литературной субкультуре. И хотя в последнее время в феминизме уделяется много внимания положительным ролевым моделям, что, несомненно, помогает многим женщинам, нельзя забывать о невыносимых трудностях, вопреки которым была создана творческая женская субкультура. Только полное рассмотрение этих проблем может раскрыть необычайную силу литературных достижений женщин в XVIII и XIX веках, отнюдь не укрепляя социально угнетающие гендерные стереотипы.

Писательницы по-разному воспринимают тонкие наблюдения Эмили Дикинсон о «заразе фраз», приведенные в нашем эпиграфе, учитывая особый взгляд женщин на свое место в психоистории литературы. Во-первых, эти слова указывают на глубокое осознание Дикинсон того, что пагубные «гости» и «призраки» населяют все литературные тексты в блумовском или миллеровском смысле. Для любого читателя, особенно для того, кто создает собственные литературные произведения, текст может стать такой «фразой» или оружием в метафорической войне с заразой. К тому же сила «заразы фраз» предполагает признание поэтессой того, что литературные тексты подчиняют своей воле, лишают свободы, вызывают лихорадку. И так как литература узурпирует внутренний мир читателя, она посягает на его личную жизнь. К тому же, учитывая собственное гендерное определение Дикинсон, половая неопределенность «творца» в ее стихотворении имеет большое значение. Ведь, с одной стороны, мы, особенно женщины-писательницы, можем вдохнуть «того отчаяния туман» от всех патриархальных текстов, которые стремятся отрицать женскую автономию и власть. С другой стороны, этот «туман отчаяния» можно вдохнуть и от «праматерей», которые как открыто, так и негласно передавали страх авторства своим недоумевающим потомкам-женщинам. Эта традиционная, метафорически матрилинейная боязнь постулирует, что даже творец текста, будучи женщиной, может чувствовать себя заложником текстов, сложенным и «смятым» между страницами, вечно застрявшим между «строк», которые вечно твердят, кто она такая.

И хотя современные писательницы относительно свободны от заразного тумана «отчаяния», который описывает Дикинсон (по крайней мере в сравнении с их предшественницами XIX века), история, недавно рассказанная американской поэтессой и эссеисткой Энни Готтлиб, резюмирует нашу мысль о том, насколько «сильна зараза фраз» в отношении женщин:

«Когда я только начала наслаждаться своими писательскими способностями, мне приснилось, что моя мать подвергла меня стерилизации! (Даже во сне мы все еще виним наших матерей за кару, которой нас подвергает культура.) Во сне я преследовала фигуру матери, размахивая большим ножом с надписью на лезвии. Я кричала: „Ты хоть понимаешь, что делаешь? Ты лишаешь меня женственности, моей женской силы, которая так важна для меня из-за тебя“».

В поисках «праматерей», говорит Готтлиб, словно вторя Дикинсон, женщина-писательница может найти только заразу, слабость. И все же она должна продолжать поиски, а не пытаться уничтожить свою «женскую силу, которая так важна» для нее в силу отсутствия литературных матерей. В связи с этим показательны слова самой Дикинсон о матерях, поскольку она поочередно утверждала: «у меня никогда не было матери», «в детстве я всегда бежала домой к Остину… Мать из него была ужасная, но это лучше, чем ничего», «мать — [это] чудо». Однако […] ее собственный страх авторства был тем «отчаянием», которым она заражалась не только от собственной физически больной матери и многих измученных литературных матерей. Она вдыхала это отчаяние от литературных отцов, которые говорили с ней, даже «лгали» ей, иногда будучи рядом, а иногда «через целые века», осуждающе глядя на нее сквозь литературные тексты.

Самиздат благодарит Анну Аксенову за неоценимую помощь в подготовке материала.

Читайте также:

Зараза фраз: как патриархальный страх перед думающей женщиной заставлял девушек болеть и бояться писать «по-женски» (новые переведенные главы)

«Что женщины могут делать с фотокамерой?» 10 первопроходок в фотографии: от няни-документалистки до репортерки в окопах

«Зависть к пенису и перу». Как писательницы разрушают мифы о культурной второсортности и создают полисексуальные тексты

Философский гид по направлениям феминизма: от марксистского и либерального до лесбосепаратизма и анархо-феминизма

Лесные сестры: как лесбийские сепаратистки строили женский рай в Орегоне 1970-х

Женщины завоёвывают комедию: от стереотипных блондинок из анекдотов к фем-стендапу