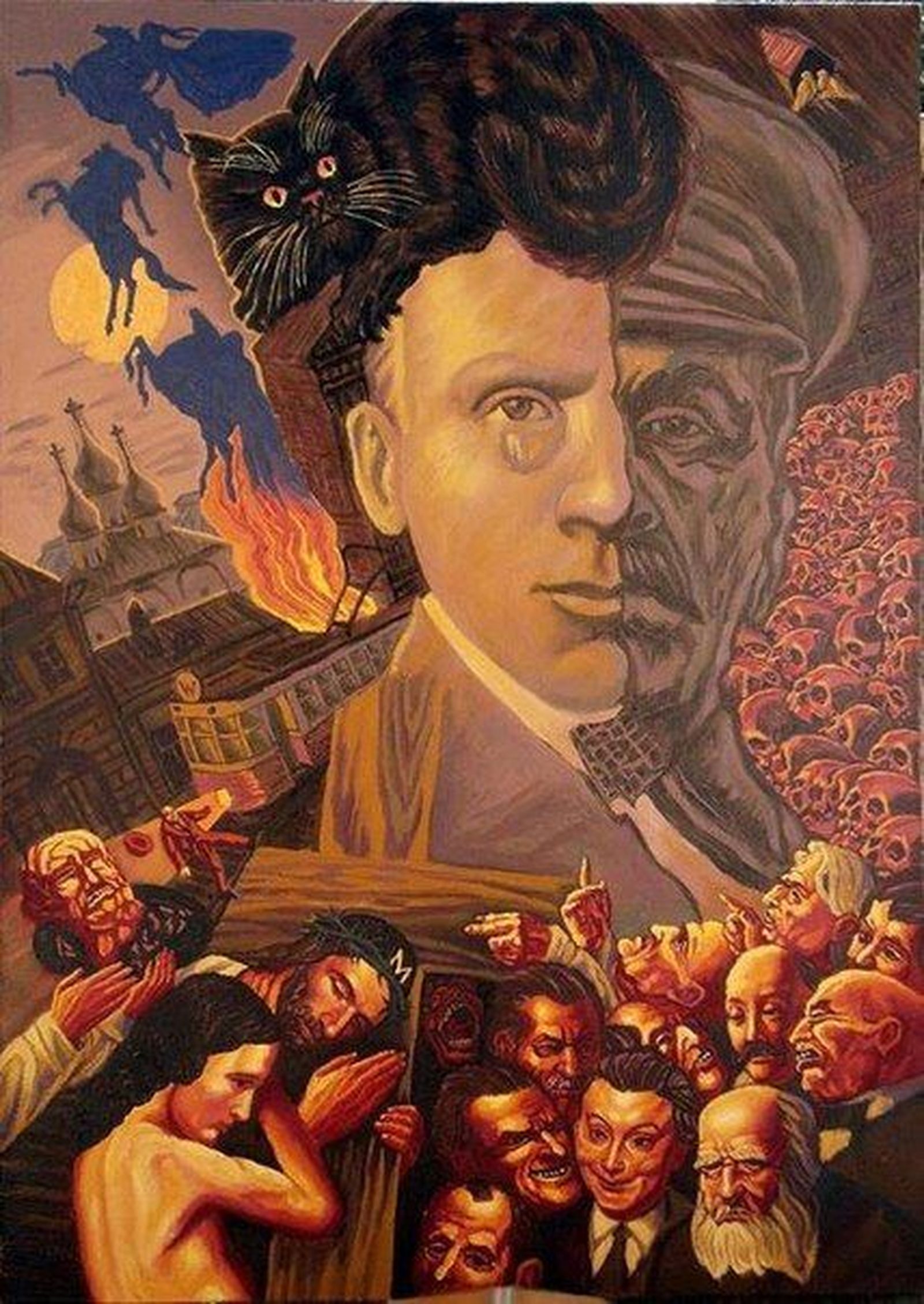

«Мастер и Маргарита» в свое время произвел интеллектуальный взрыв в головах советских читателей. Вышедшая в начале 2024 года новая экранизация романа от режиссера Михаила Локшина тоже сразу побила рекорды проката и стала самой обсуждаемой премьерой. Почему бессмертное и, как многие считают, «проклятое» произведение Булгакова снова актуально как никогда и в чем оно так болезненно перекликается с современностью — рассказывает филолог Мария Шевцова в статье о драматической судьбе писателя, его произведений и их экранизаций.

Какие удачные решения есть в «Мастере и Маргарите» Локшина и почему они попадают в болевые точки зрителя? Из-за чего первоначальное название проекта «Воланд» лучше передает авторскую задумку и благодаря чему режиссеру удалось передать взгляд иностранца на Москву? Почему «казни не было» — важнейший мотив внутреннего мира Пилата и как он раскрывается в других произведениях Булгакова — «Красной короне» и «Беге»? Из-за чего, несмотря на то что литературоведы сравнивают Мастера с Иешуа, его образ перекликается и с Пилатом? И отчего знаменитейшая фраза Воланда «Рукописи не горят» на самом деле может трактоваться как страх быть собой и невозможность отменить прошлое?

Вышедший в начале года на экраны фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» сразу побил рекорды проката и стал самой обсуждаемой премьерой. Идея фильма возникла в 2017-м, и у картины был другой режиссер — Николай Лебедев. Лебедев от работы отказался, переключился на другой проект, вышедший в 2023 году фильм «Нюрнберг». Михаилу Локшину работу передали в 2019-м, он назвал картину «Воланд», но потом вернулся к классическому названию. Съемки закончились в 2021 году, а в 2022-м началась война, и Локшин уехал из России, разлученный со своим главным на сегодняшний день детищем, — премьера прошла без него.

Когда в 1988 году в издательстве «Советский писатель» вышла книга воспоминаний о Михаиле Булгакове, известный советский литературовед Владимир Лакшин (странное созвучие фамилий с режиссером последней экранизации, словно придуманное Булгаковым) писал в предисловии: «Судьба Булгакова имеет свой драматический рисунок. В нем, как всегда кажется издали и по прошествии лет, мало случайного и отчетливо проступает чувство пути, как называл это Блок». Кажется, что этот драматический рисунок имеет судьба не только Булгакова, но и его главного романа.

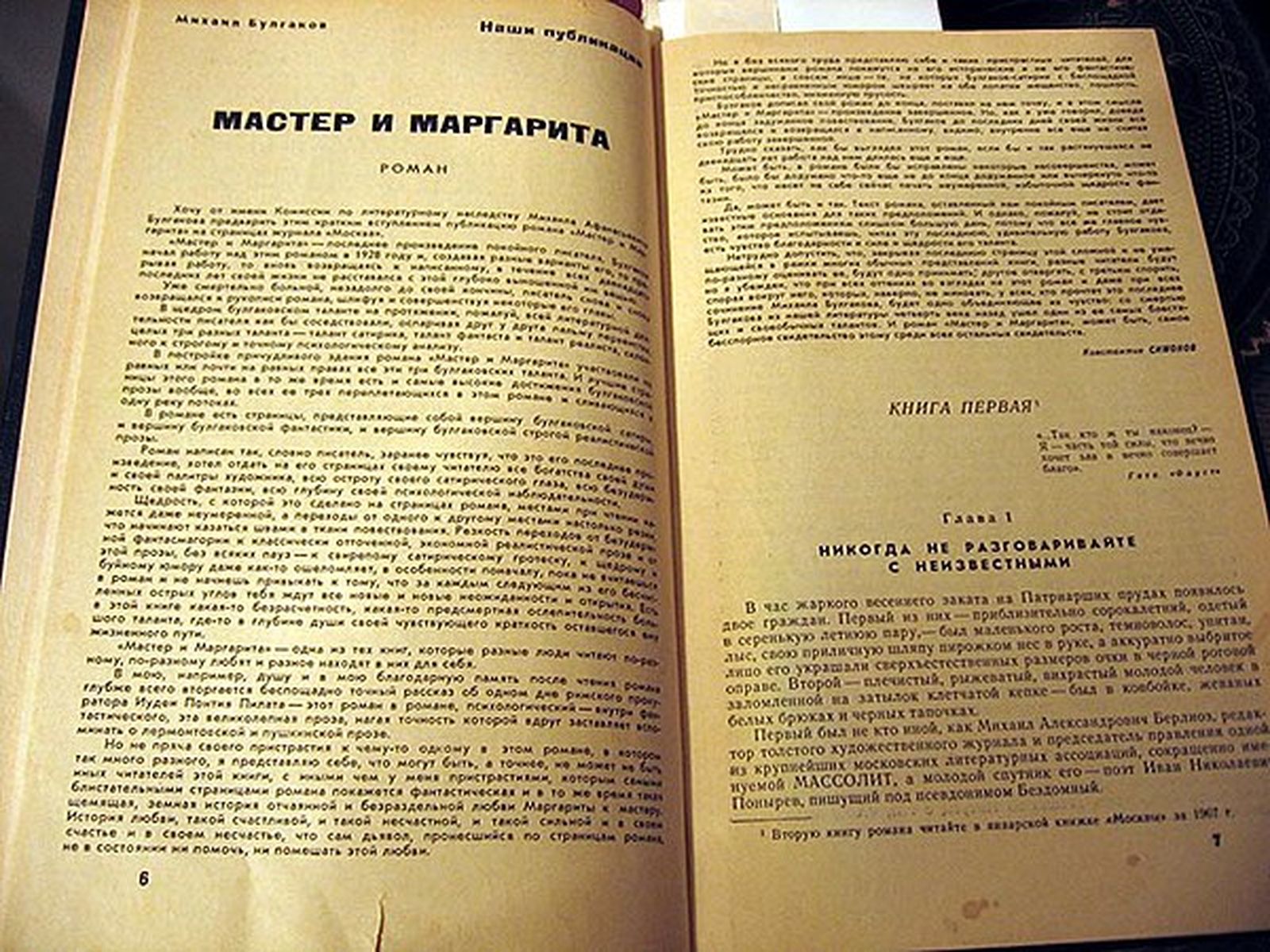

Роман, начатый почти сто лет назад (первая редакция относится к 1928 году), сожженный и восстановленный, ставший главной авторской задачей («Дописать раньше, чем умереть», — пишет Булгаков в дневнике), но так и не дописанный (после смерти автора черновики редактировала его вдова), сначала совершенно непредставимый в советской печати и известный только узкому кругу булгаковских друзей, а потом знаменитый до затасканности — этот роман, словно по слову Интернационала, был никем, а стал всем.

Драматизм преследует не только сам роман, но и тех, кто с ним соприкасается: в частности, истории экранизаций всегда были непростыми, во всяком случае, в России.

Кажется, что в какой-то степени этот драматизм — определенная сторона русской жизни, настолько мастерски описанная Булгаковым, что ей словно тесно на страницах книги, поэтому она так и рвется наружу.

О том, что это за драматизм, как и почему он определяет творческую картину мира Булгакова, хотелось бы поговорить в этой статье.

Еще несколько вводных соображений. Продолжим цитату Лакшина:

«Будто заранее было предсказано, что мальчик, родившийся 3 (15) мая 1891 года в Киеве в семье преподавателя духовной академии, пройдет через тяжкие испытания эпохи войн и революций, будет голодать и бедствовать, станет драматургом лучшего театра страны, узнает вкус славы и гонения, бури оваций и пору глухой немоты и умрет, не дожив до пятидесяти лет, чтобы спустя еще четверть века вернуться к нам своими книгами».

Эти слова были написаны, когда советская власть за семьдесят лет своей жизни уже несколько одряхлела, утратила былую жестокость и допускала либеральность. Для Булгакова действительно наступила хорошая пора: Лакшин прав, он возвращается к своим читателям и получает заслуженную славу. Кажется, что эти слова — о возвращении — можно отнести не только к Булгакову, но и к целому пласту литературы и культуры, которая раньше была под запретом, а теперь вырвалась из-под спуда и заполонила книжные полки, театральные подмостки, художественные галереи. Словно через семьдесят лет закончилась гражданская война, и враги, те, кого раньше называли «белогвардейская сволочь», вернулись на родину. Их ценность стала важнее разногласий, поэтому умозаключение Лакшина хотя и говорит о страданиях, но имеет некоторый оптимизм и надежду. Путь был трудный, но в конце концов все устаканилось.

Этот финал размывает то нервное и тревожное ощущение жизни, которое было свойственно самому Булгакову. Та точка на глубине отчаяния, куда погружался Булгаков, становится в рассуждениях Лакшина печальным признаком определенного исторического момента, который, к счастью, уже в прошлом. Но так ли это?

Мариэтта Чудакова, другая известная булгаковедка, рассуждает в своем лекционном цикле, что современному читателю вряд ли понятно, какой интеллектуальный взрыв производили некоторые сцены романа, как, например, появление иностранца на Патриарших прудах или полный примус валюты — трудно передать, что значили иностранцы и валюта для советского человека, как они были редки и удивительны тогда и насколько обыденными они стали — то есть были несколько лет назад.

Увы, история опять сделала зигзаг, иностранцев и валюты становится исчезающе мало. Складывается впечатление, что хороший конец, провозглашенный Лакшиным, был кем-то отменен, и жизнь опять вернула все на свои, булгаковские места.

Мы, как не выучившие урок в первый раз, занимаемся повторением пройденного.

Первая статья, опубликованная Булгаковым в 1921-м, называется «Грядущие перспективы» и начинается так: «Теперь, когда наша несчастная родина находится на самом дне ямы позора и бедствия, <…> у многих из нас все чаще и чаще начинает являться одна и та же мысль. Эта мысль настойчивая. Она — темная, мрачная, встает в сознании и властно требует ответа. Она проста: а что же будет с нами дальше?». А в другом раннем произведении Булгаков восклицает: «За что ты гонишь меня, судьба?! Почему я не родился сто лет тому назад? Или еще лучше: через сто лет. А еще лучше, если б я совсем не родился». Эти слова принадлежат бегущему от революции врачу, потерявшемуся в современном мире. География «драматического рисунка» его судьбы узнаваема сейчас: Батуми, Тбилиси, попытка найти подходящий рейс в Стамбул (тогда — Константинополь). Хочется ответить автору: уж неизвестно, как бы было сто лет тому назад, но через сто лет — все то же самое. Впрочем, не будем обманываться нарочитой исторической актуальностью, конечно, время другое. Но что-то делает его похожим — рваным, мерцающим, тревожным.

Последняя экранизация начинается со сцены разгрома квартиры критика Латунского. Маргарита, ставшая невидимой ведьмой, мстит за погубленную судьбу своего возлюбленного, обрушивая безграничную ярость на элегантную обстановку московской квартиры, которая выглядит очень актуально — как будто современные хозяева решили поэкспериментировать с ретростилем.

Выбор первой сцены точно попадает в заповедные уголки души современного российского зрителя. Этот зритель чувствует страх и бессилие, ему некого призвать к ответу за то, что творится в его жизни, во всяком случае, в этом мире возмездие нереализуемо.

Невозможные, непризнанные чувства при этом необыкновенно сильны — невидимо, они приводят к разрушительным последствиям, что художественно перекликается с невидимостью мстящей Маргариты. Есть и другой аспект: Маргариту слышно и, кажется, она производит определенное колебание воздуха. Тревожную атмосферу за последние два года все научились чувствовать: воздух звенит от ужаса, в нем разносится предзнаменование грядущей катастрофы, расплаты за какую-то вину. И это не частная вина одного Латунского, это что-то более страшное, повсеместное, затрагивающее всех.

В книге несколько пластов повествования, и московские сцены тридцатых годов перемежаются с романом о древней Иудее, который написал сам Мастер. Этот роман — евангельская история, художественно преображенная. В нем сохраняются основные евангельские линии, но фокус повествования сильно смещен в сторону Пилата. Булгаков в ранних рукописях называл эту линию «Евангелие от Воланда», но, по сути, это евангелие от Пилата.

Его попытки спасти бродячего проповедника Иешуа, его метания становятся основной темой романа (в Евангелии об этом — буквально несколько стихов). Пилата встречают Мастер и Маргарита, уже выбравшиеся за пределы земного мира, в пустынной каменистой местности, где его мучения продолжаются. Почти две тысячи лет он пытается вернуться в сон, который ему приснился после казни Иешуа — сон о лунной дороге, по которой они идут вместе и разговаривают.

«Они спорили о чем-то очень сложном и важном, причем ни один из них не мог победить другого. Они ни в чем не сходились друг с другом, и от этого их спор был особенно интересен и нескончаем. Само собой разумеется, что сегодняшняя казнь оказалась чистейшим недоразумением — ведь вот же философ, выдумавший столь невероятно нелепую вещь вроде того, что все люди добрые, шел рядом, следовательно, он был жив. И, конечно, совершенно ужасно было бы даже помыслить о том, что такого человека можно казнить. Казни не было! Не было! Вот в чем прелесть этого путешествия вверх по лестнице луны».

Мастер отпускает Пилата на свободу — и заканчивает таким образом роман. «Казни не было» — это важнейший мотив внутреннего мира Пилата. Он сам предал Иешуа, побоявшись взять на себя последствия отказа, и это предательство становится настолько невыносимым, что блаженным становится сон — как бы любая иллюзия — в котором ужасные события оказываются не случившимися, отмененными.

Этот мотив — ужасное событие в прошлом, которое невозможно вынести, поэтому его хочется отменить, вернуться в ту временную точку, где оно еще не произошло — встречается и в других произведениях Булгакова.

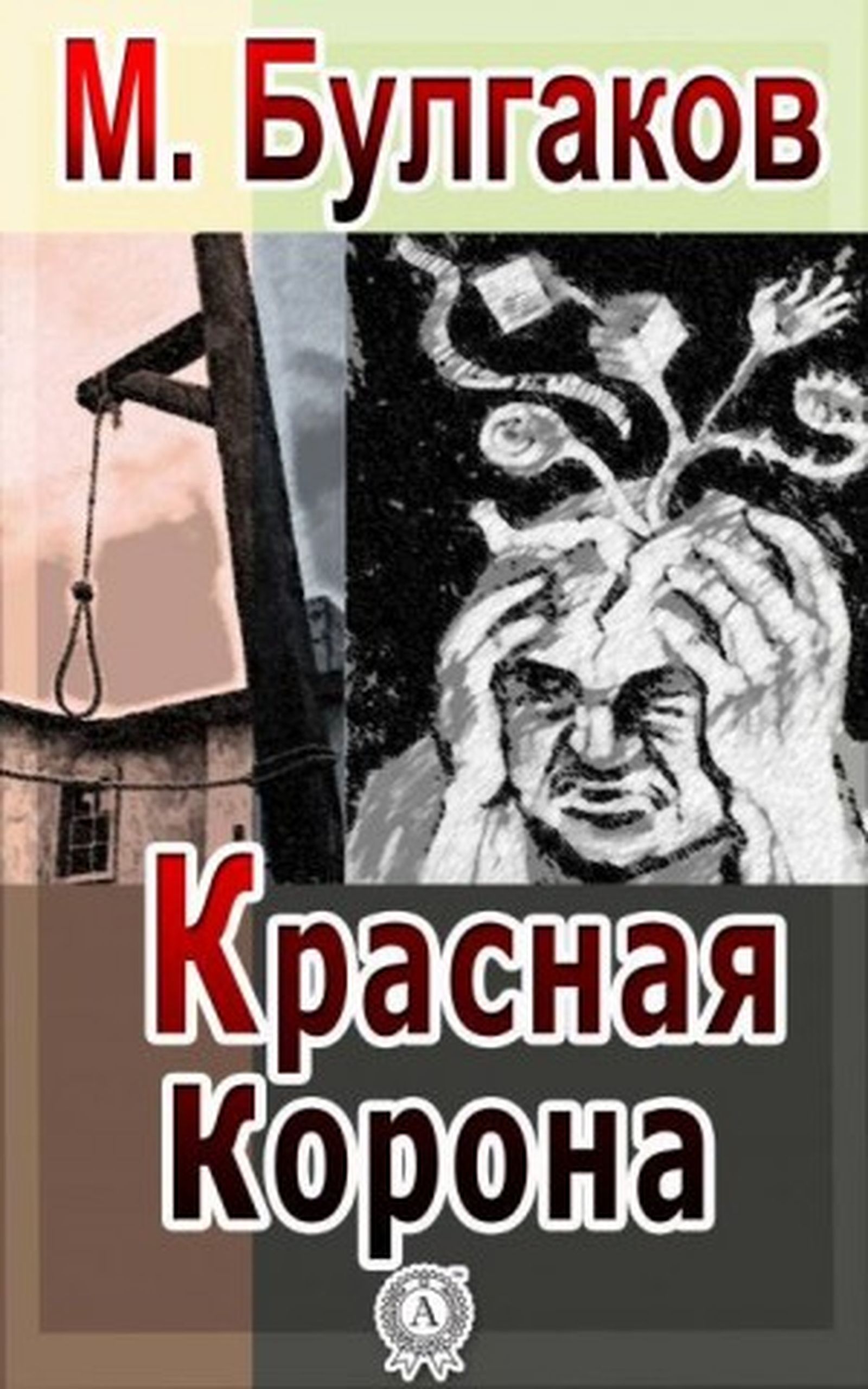

В одном из ранних рассказов «Красная корона» главный герой — сумасшедший. Мать просит его привезти домой младшего брата, он находит его, но брат просит подождать: «Я не могу оставить эскадрон», и герой говорит: «Иди». Тот уезжает, а возвращается, раненый осколком, в «красной короне»: «Не было волос и не было лба. Вместо него был красный венчик с желтыми зубьями-клочьями». Этот ужас преследует бедного безумного, к нему постоянно приходит брат в красной короне и повторяет: «Я не могу оставить эскадрон». Однажды он приходит живым, и герой подобно Пилату погружается в блаженное состояние «Казни не было» — в иллюзорный момент «до всего»:

«В гостиной было светло от луча, что тянулся из глаз, и бремя угрызения растаяло во мне. Никогда не было зловещего дня, в который я послал его, сказав: „Иди“, не было стука и дымогари. Он никогда не уезжал, и всадником он не был. Он играл на пианино, звучали белые костяшки, все брызгал золотой сноп, и голос был жив и смеялся».

Почему этот герой сходит с ума, почему он похож на Пилата? Ведь он не мог увести брата насильно, он ни в чем не виноват. Оказывается, история с братом — не единственное, что произошло во время гражданской войны:

«В сущности, еще раньше Коли со мной случились что-то. Я ушел, чтоб не видеть, как человека вешают, но страх ушел вместе со мной в трясущихся ногах».

Главный герой не смог смотреть казнь, на которую он, конечно, никак не мог остановить, но он мучается, что не справился с собой, а надо было крикнуть: «Господин генерал, вы — зверь! Не смейте вешать людей!» В «Красной короне» Булгаков делает героя одновременно и лично струсившим, и пережившим некий общий ужас, который он был не в силах предотвратить. В «Мастере и Маргарите» Пилат так же из-за трусости, в которой потом признается, не противодействует казни (насколько его противодействие было бы результативным, трудно сказать, но, во всяком случае, оно выглядит более осмысленным, чем крик безымянного героя «Красной короны» господину генералу), с другой стороны, есть Мастер.

Литературоведы сравнивают Мастера с Иешуа, хотя в романе есть переклички его образа с Пилатом. Булгаков прямо говорит, что Мастер обретает вечный покой и кто-то отпускает его, как он отпускает своего героя — Пилата.

Мастер одновременно и жертва, как Иешуа, и Пилат. В сущности, Пилат тоже жертва, то есть он то, что мы называем «жертва обстоятельств» — когда ясно, что иначе человек поступить мог, но испугался и не захотел. Мастер попадает в сумасшедший дом после ареста, и мы не знаем, что именно случилось с ним в тюрьме. Его сумасшествие объясняется травлей в прессе, но, кажется, что частично оно — наследство от героя «Красной короны», пережившего гибель брата. Мастер откуда-то знает, каково это, когда хочется сделать бывшее не бывшим.

Это мотив знаком и другим героям Булгакова. Например, Серафима из «Бега» также мечтает о возвращении:

«Что это было, Сережа, за эти полтора года? Сны? Объясни мне! Куда, зачем мы бежали? Фонари на перроне, черные мешки… потом зной! Я хочу опять на Караванную, я хочу опять увидеть снег! Я хочу все забыть, как будто ничего не было!»

Здесь найдено название для нового состояния очень многих — бег. Это и отсутствие дома, и ненормальное напряжение сил, и желание убежать, спрятаться от чего-то. Бег сродни сну, хочется его прекратить, но как? Забыть все, вернуться куда-то — «как будто ничего не было». Чувство безвозвратной потери, желание возвратиться в прошлое как в счастье характерно и для других писателей того времени. Анна Ахматова писала в стихотворении «Так отлетают темные души»:

И скоро я выйду на берег счастливый

И Троя не пала, и жив Эабани

И все потонуло в душистом тумане.

«Берег счастливый» — до падения Трои, до гибели Эабани (в другой транскрипции — Экбани, архетипического друга-двойника Гильгамеша), временной момент до важнейших исторических событий, изменивших мир. Мастер не говорит прямо, что хочет вернуться в прошлое, но по факту оказывается там: сначала в подвале — то есть не бывшим делается предательство Алоизия и, возможно, травля в прессе, а потом и в Покое — в потустороннем мире, вне исторической неизбежности несправедливости и смерти. Маргарита успокаивает Мастера: «А беречь твой сон буду я», — то есть покой отчасти перекликается со сном, о котором мечтают и Пилат, и герой «Красной короны».

Мастер также хочет уничтожить рукопись своего романа — отчасти в этом тоже есть его желание отменить случившееся.

Творческий акт писателя становится страшным — словно он похож на смерть, на казнь, на какое-то событие, которое меняет действительность до неузнаваемости.

И это так: в творчестве человек понимает о себе что-то насколько глубокое и важное, что мир меняется.

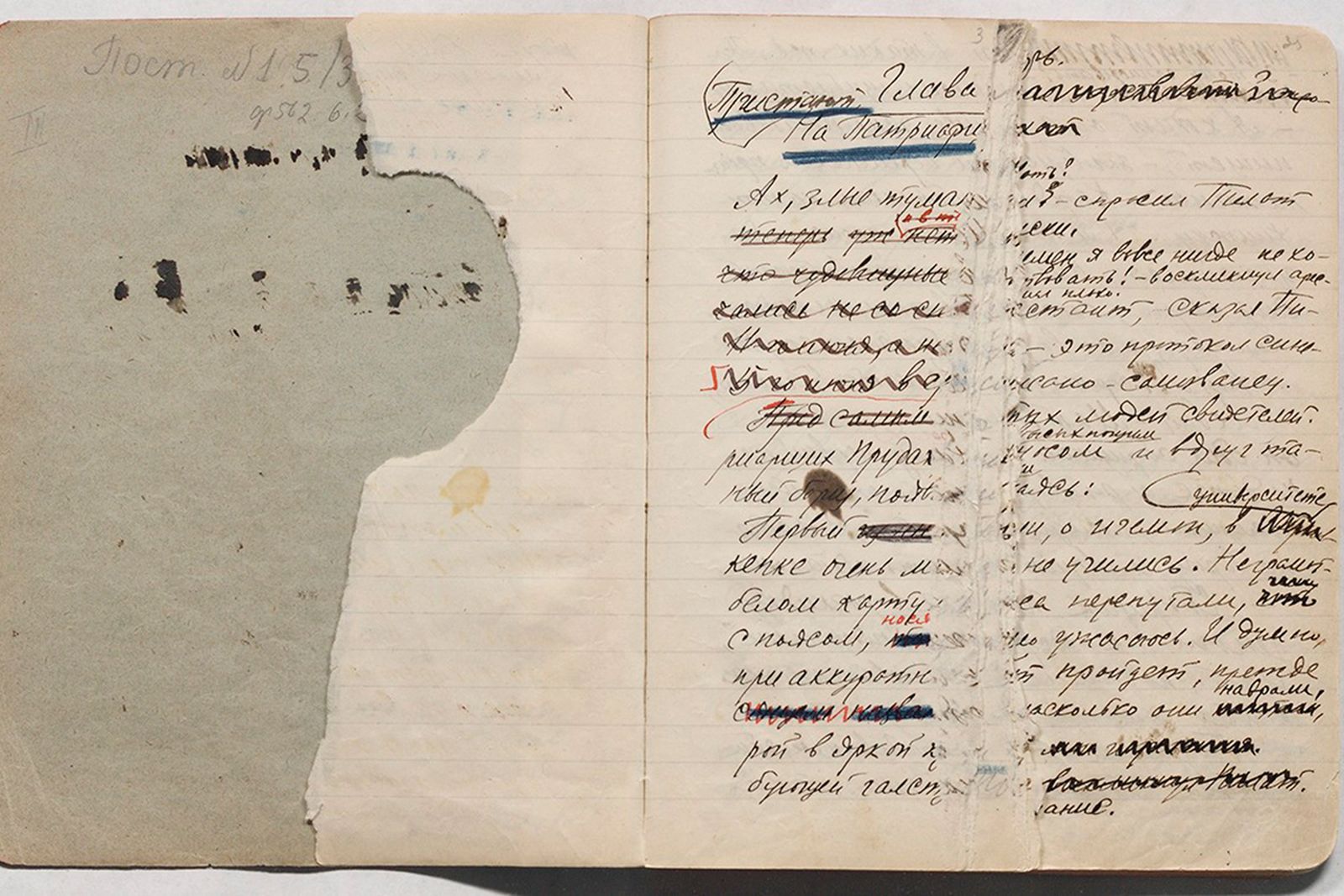

Фразу Воланда «Рукописи не горят» обычно трактуют в оптимистическом ключе — как обещание и утешение. Мастер же отвечает Воланду, что роман ему ненавистен. Булгаков и сам часто уничтожал собственные произведения, уже упоминалось, что первая редакция «Мастера и Маргариты» не избежала этой участи. При этом расправлялся он с рукописями своеобразно: не полностью, обрывки страниц оставлял на память. По словам Елены Сергеевны Булгаковой, он хотел оставить какое-то свидетельство, что роман все-таки был. В 1926 году у него был обыск, и дневник был изъят, а через три года, по ходатайству Горького, возвращен. Булгаков уничтожает дневник таким же образом — вырывает практически все страницы, за исключением нескольких обрывков — опять же, для свидетельства.

Желание Булгакова скрыть от советской власти факты своей биографии понятны. Он служил в белогвардейской добровольческой армии, планировал эмиграцию. Перед разводом он просил первую жену Татьяну Лаппа: «Ничего обо мне не рассказывай». Кроме уже изложенной политической позиции первая жена знала о его пристрастии к морфию, что было не так опасно в социальном плане, но все-таки довольно неприятный личный факт. Сестре он заявлял: «Если бы ты знала, как я боюсь воспоминателей!» (имеется в виду — мемуаристов).

Кажется, опасался он не только советской власти или общественного осуждения. Страх быть узнанным носил более глубокий, экзистенциальный характер. Ранний Булгаков писал в «Записках на манжетах» о пьесе, написанной и, по обыкновению, уничтоженной:

«В смысле бездарности — это было нечто совершенно особенное, потрясающее. Что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки этого коллективного творчества. Не верил глазам! На что же я надеюсь, безумный, если я так пишу?! С зеленых сырых стен и из черных страшных окон на меня глядел стыд. Я начал драть рукопись. Но остановился. Потому что вдруг, с необычайной чудесной ясностью, сообразил, что правы говорившие: написанное нельзя уничтожить! Порвать, сжечь… от людей скрыть. Но от самого себя — никогда! Кончено! Неизгладимо. Эту изумительную штуку я сочинил. Кончено!..»

Здесь он говорит о стыде и страхе быть собой и о том, что спрятаться окончательно нельзя. Это, скорее, страх согрешившего Адама, который прячется в райском саду от Бога. Интересно, что и герой «Красной короны» тоже прячется и боится стука:

«Людей боюсь до того, что, если вечером я заслышу в коридоре чужие шаги и говор, начинаю вскрикивать. Поэтому и комната у меня особенная, покойная и лучшая, в самом конце коридора, э 27. Никто не может ко мне прийти».

Невозможность уничтожить рукопись рифмуется с невозможностью спрятаться самому, скрыть что-то о себе, хотя желание уничтожить какую-то часть себя очень сильное. Эта невозможность скрыться отчасти перекликается с невозможностью отменить прошлое и ту самую казнь и завязывается в мучительный узел: нежелание быть собой — это нежелание быть человеком с определенным опытом, при этом хочется этот опыт сохранить, пережитое словно кричит о себе. Герой Булгакова хочет и быть, и не быть одновременно — как невидимая Маргарита. В этом мире он не может удержаться и рвется в сон, в безумие, в иной мир.

Заграница с ее иностранцами и валютой тоже становится иным миром. С одной стороны, это связано с закрытостью Советской России и тотальным дефицитом.

Но, как часто у Булгакова, обычный, бытовой смысл приобретает некий вечный, экзистенциальный оттенок и отсвет.

Возможность отъезда за границу Булгаков рассматривал не один раз: и в послереволюционном 1921-м, и в 1931-м, когда жизнь на родине казалась невозможной из-за отмены практически всех спектаклей по его пьесам. В 1931 году Булгаков пишет письмо Сталину о своем бедственном положении и просит отпустить его. Вместе с Еленой Сергеевной, тогда еще Шиловской, они разносят письмо по нескольким адресам. Булгаков говорит, что, если ответа не будет, он застрелится и приготовил пистолет — жить по-прежнему невозможно, письмо — последняя надежда.

Ответ он получил — личный звонок Сталина, и когда тот практически предложил-таки уехать, Булгаков сказал: «Я очень много думал в последнее время — может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может». Сталин такой ответ одобрил, и Булгаков остался. Хотя он постоянно возвращался к идее отъезда, пытался получить паспорта себе и жене, но безрезультатно.

Таким образом, Россия и заграница разделены, но неясно, где этот мир, а где тот, и, возможно, это Россия — мир иной и неживой. Когда Воланд говорит: «Чего у вас ни хватишься, ничего нет», — то это не о дефицитных товарах, хотя намек на них и читается, а о боге и дьяволе.

Россия оказывается выморочным миром, подвластным дьяволу. Это буквально место, которого нет. Герои Булгакова теряют себя, убегают от себя, не равны сами себе, так и страна оказывается не своей и отстраненной от себя.

Этот взгляд на Россию хорошо удался Михаилу Локшину. Его Москва — выдуманная и отчасти выморочная, какой никогда не было. Это, с одной стороны, противоречит булгаковскому замыслу — его Москва удивительно живая и настоящая, он вообще хорошо умеет писать город — Киев в «Белой Гвардии» такой же узнаваемый, и дома, и переулки, и люди, и их выражения. С другой стороны, несуществующая стилизованная Москва — плод авторского воображения Мастера, который у Локшина пишет не пьесу о Пилате, а роман «Мастер и Маргарита», и этот Мастер — не Булгаков.

Есть и еще один смысл, который воплощается в ретрофутуристической Москве: это город, который действительно был так перестроен, что изменил изначальной идее города, он странный и пугает. Именно этот смысл — отчужденного города, не своей страны — соответствует особенностям художественного мира Булгакова и глубоко проникает в его мироощущение. Поэтому фильм, хотя и далек от текста романа, здесь так же, как и в первой сцене, удачен и попадает в болевые точки зрителя.

Возможно, это отчасти можно объяснить судьбой самого Михаила Локшина, которого, американца по рождению, привезли в Советский Союз в 1986 году в возрасте пяти лет. Его отец Арнольд Локшин, биолог и коммунист, попросил в СССР убежище по политическим мотивам, скрываясь от преследования ФБР. Убежище было предоставлено в течение месяца, Арнольд переехал с женой и тремя детьми, младшим из которых был Майкл. Ситуация была исключительно редкой, чего не скажешь о потоке эмигрантов в обратном направлении. Семья Локшиных получила большую квартиру, отец семейства — зарплату заведующего лабораторией. Дети выучили русский язык, особенно легко он, вероятно, дался пятилетнему Майклу.

Сейчас отец не общается с семьей — ни с женой, ни с детьми, то есть вероятно, политические разногласия все-таки в семье существовали. Тем не менее, в какой-то момент переезд в Советскую Россию казался спасением — хотя бы от паранойи отца. Майкл получил образование в России, уже постсоветской, как и его брат и сестра. Из этого можно сделать вывод, что страна стала для них действительно второй родиной — со всеми политическими и экономическими оговорками.

Как бы то ни было, Россия для юного Локшина стала своей, оставаясь при этом чужой. Он оказался тем самым иностранцем, которых было в те годы так мало.

Можно предположить, что взгляд на Москву — город странный, футуристический и авангардный, с угадывающимися планами полного преображения — проистекает из этой биографической особенности.

Для Локшина это второй полнометражный фильм, первый — «Серебряные коньки» — тоже о России. В этом фильме речь идет о дореволюционном времени, в центре повествования сказочная, нереальная любовь дочери министра, мечтающей о научной деятельности (она химик), и неграмотного сына фонарщика, от безысходности присоединившегося к революционерам, по совместительству карманным ворам. Фильм красочный, и Россия предстает очень узнаваемой — и улицы, и наряды, и образ жизни начала двадцатого века описаны точно и с любовью. При этом есть ощущение, что это любовь внешнего наблюдателя. Фильм снят, как писала Ахматова в одном стихотворении, «с любопытством иностранки, плененной каждой новизной». Влюбленные соединяются вопреки принадлежности к разным социальным стратам, как бывает только в сказке, а фильм при этом претендует на реализм. В этом есть и сказочность, и инфантильность, как, возможно, и в самом переживании социальной несправедливости, приведшем к революции. Локшин и здесь вольно или невольно точно отразил эти черты.

Вернемся к «Мастеру и Маргарите». Локшин неслучайно сначала называет проект «Воланд» и приглашает на эту роль такого же иностранца. Старое название в какой-то момент возвращается, но Воланд остается в центре внимания режиссера, и взгляд на Москву — это его взгляд. Мастер в фильме разговаривает с Воландом о том, насколько изменились люди. Воланд говорит:

«Знаете, насколько мне известно, ведь еще ни одна страна за всю историю человечества не пробовала избавиться от бога и построить общество, которое бы проповедовало атеизм как религию. Это должно как-то менять людей, вы так не думаете?»

В романе нет этой реплики и нет мысли о том, что люди как-то сильно изменились. Воланд на представлении в варьете только говорит о «квартирном вопросе», который испортил москвичей, а в остальном они — те же.

Воланд Локшина думает иначе, и с ним нельзя не согласиться. Действительно, советский эксперимент вещь исключительная, и она не могла не повлиять на общество. Мастер отвечает Воланду: «Представляю, как это все выглядит глазами иностранца», — и здесь, кажется, речь идет про личный эмиграционный опыт режиссера. Далее Воланд раскручивает мысль: «А теперь представьте, как это выглядит оттуда», — и показывает на небо. Здесь Воланд рифмует иностранца и представителя потустороннего мира, что кажется удачей в понимании и воплощении булгаковского образа. В фильме два Воланда (как и два Мастера): один — на самом деле обычный иностранец, другой, существующий в романе Мастера, — сатана. У Булгакова герой один, сатана, который выдает себя за иностранца, то есть в фильме рифма иностранец — сатана реализована несколько иначе, но общий смысл булгаковской задумки дополнительно подсвечивается.

Две линии, на которые раскладывается булгаковское повествование, дополняют также историю Мастера. Если в романе констатируется исчезновение Мастера, и потом мы встречаем его в доме скорби, то в фильме показан и арест, и допрос. Когда Мастер смотрит в окно — то видит распятие. Мастер не только сам взят под стражу, но и видит казнь — ту самую, которую хочет отменить Пилат.

Казнь Иешуа символизирует несправедливость и насилие, которые происходят в этот момент в советской тюрьме, и Мастер это видит. Это надламывает его, видение казни и приводит к сумасшествию, и само по себе сумасшествие.

Это не трусость, как у Пилата, но экзистенциальное, сущностное переживание невыносимого ужаса. Здесь опять точное попадание в булгаковский замысел и отсылка, хотя и не прямая, к мучающимся героям с мерцающей виной.

После бала Воланд спрашивает у Маргариты, чего она хочет. В романе она говорит: «Я хочу, чтобы мне сейчас же, сию секунду, вернули моего любовника, Мастера», а в фильме повторяет слова Серафимы из «Бега»: «Я хочу, чтобы было как прежде». Хотя булгаковский текст искажается, новая реплика передает основное настроение многих героев романа, и не только романа, и не только героев. Это тайное, фоновое желание людей того времени, и оно также очень понятно сейчас. Как поет практически булгаковскими образами Монеточка: «Это было в России, значит, было во сне».

Страшные события последних лет вернули в наше общественное пространство и доносы, и травлю, и эмиграционный бег, и желание проснуться, очнуться от реальности как от кошмара и оказаться в блаженной точке «казни не было».

Кажется, что Булгаков вышел на авансцену из-за пыльной бархатной кулисы и ясно посмотрел нам в глаза. Он понимает нашу подавленность, страх и трусость, он знает и о нашей боли. Он проходил этот путь, тревожный и мучительный, он может поделиться с нами своим отчуждением от себя, расщепленным сознанием, бегством, сном, сумасшествием, вечным приютом.

В его ранних рассказах были герои, которым удавалось сохранить себя, теплые отношения друг с другом, любовь к миру, несмотря на тяжелые испытания. Это и доктор из «Записок юного врача», и братья Турбины, их сестра Елена, и все, кто собирается за столом в их уютном доме. «Мастер и Маргарита» пишется в мирное время, когда ужасы революции и гражданской войны позади, но для Булгакова поводов для сумасшествия и отчаяния становится только больше. В последнем романе цельным оказывается только Иешуа, поскольку для человека уже невозможно сохранить в себе человеческое и не сойти с ума, это может только библейский богочеловек.

Булгаков предлагает философский сарказм как способ совладать с действительностью. Кажется, что ирония, смех могут спасти от сошедшего с ума мира советской России.

Булгаковский дьявол, как и любимый им Мефистофель, кажется, совершает благо, но хочет зла. Мастер получает прощение и вечный приют и в судьбе Булгакова, когда его трудный путь, кажется, заканчивается. Но оказывается, что дьявол обманул, и точки не поставлены, а долги не оплачены, история России идет на новый круг войны и ненависти. Фильм «Мастер и Маргарита» выходит на экраны, но вынужденно бежит из страны. Огромному количеству людей бежать некуда, кроме как в сон или сумасшествие, и этот кошмар повторяется как наказание Пилата — две тысячи лун за одну луну. Мастер отпускает Пилата и понимает, что кто-то отпустил его самого, но «этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье сын короля-звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат».

Больше о судьбах и текстах великих писателей

Мефистофель русской литературы. История поэта Константина Случевского

Мечты и страхи Юрия Олеши. От поэзии фантазии к документу прозы: судьба гениального метафориста и назывателя вещей

Загадка «Мертвых душ»: сожжение черновиков, поиск уцелевших глав, откровения в переписках Гоголя и тайна третьего тома