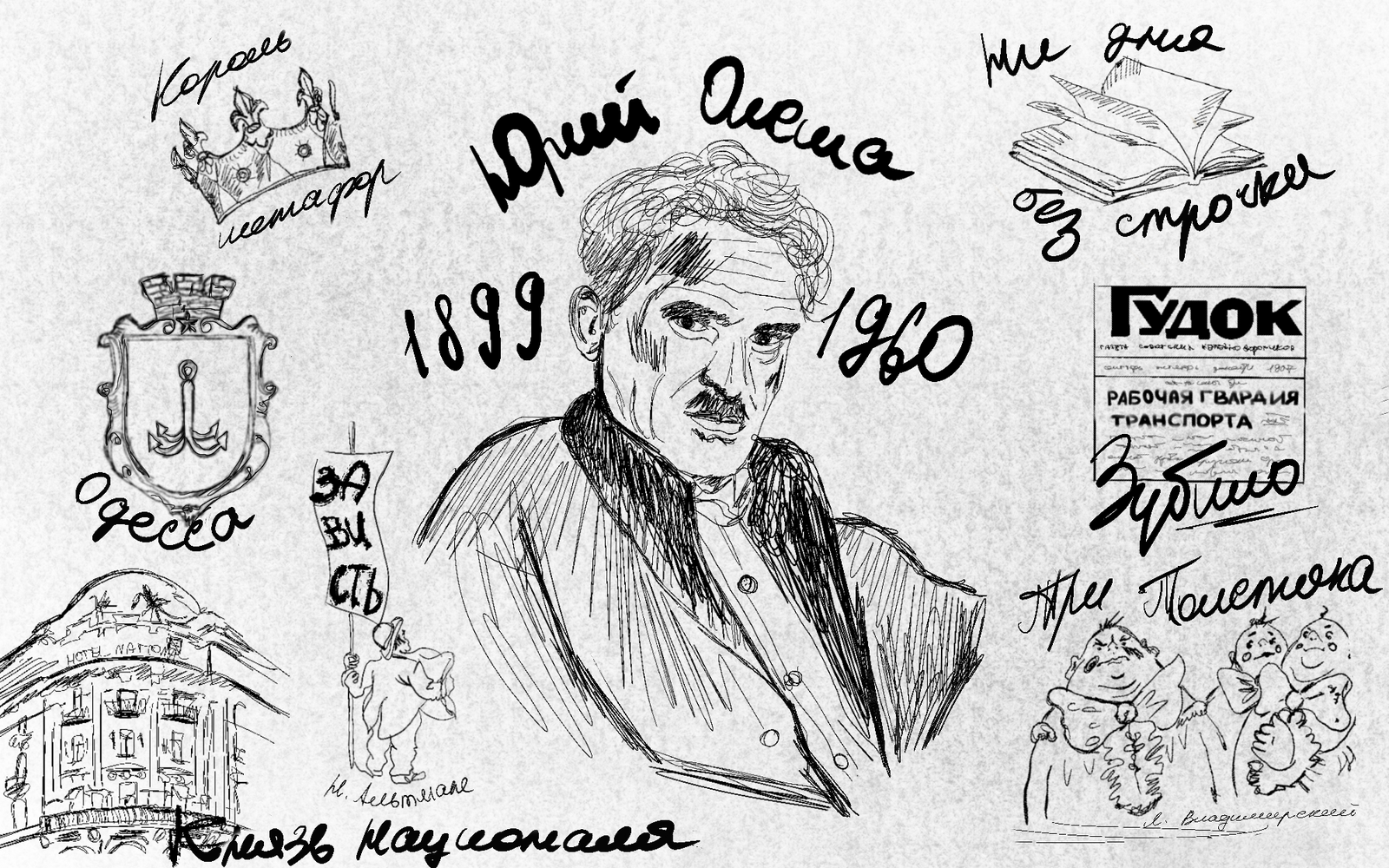

Одесский писатель Юрий Олеша был безвестной легендой. Создав лишь два крупных произведения — «Три толстяка» и «Зависть», он мгновенно стал знаменитым, но так же быстро оказался забыт и покинут. Ко дню смерти «продавца лавки метафор» исследовательница Полина Ергакова изучила дневники писателя и его творческое наследие. В статье о взлетах и падениях Олеши журналистка рассказывает, как в детстве он стал свидетелем терактов в Одессе, почему родители запрещали мальчику играть с другими детьми, каким образом в романе «Зависть» отразился социальный конфликт «поэтов» и «колбасников», как метафора может стать способом видения мира, почему борьба с деспотичными Тремя Толстяками стала для Олеши символом революционных событий, из-за чего советская власть игнорировала писателя, а современники не признавали его народным, и почему Олеша считал людей искусства крайне несчастными.

Одесское детство

Юрий Олеша родился и вырос на юге Российской империи. Хотя род Олеши ведет свое начало от московских бояр, его предки долгое время жили в селе Бережное (ныне — Брестская область Беларуси), где полонизировались и приняли католичество. Из-за раздела Речи Посполитой, как и большинство польских дворян, семья эмигрировала в Одессу в 1902 году.

Отец Олеши — обедневший акцизный чиновник Карл Антонович — был азартным игроком и любил выпить. Под действием алкоголя он становился неуправляем: мог принести домой настоящую обезьянку, а один раз даже хотел стрелять в маленького сына из пистолета. Несмотря на то что семья была бедной, отец часто напоминал мальчику, что они дворяне, называл его «наследником» и не разрешал играть с другими мальчишками во дворе: «Я был сыном того, кого называли барином и кому городовой отдавал честь. <…> Мне нельзя было играть с детьми не нашего, как тогда говорили, круга».

Одесса — это традиционно многонациональный город, в 1900-х годах в ней жили русские, украинцы, евреи, поляки, немцы, греки. Олеша вспоминал, что Одесса представлялась ему европейским городом: «Этот город сделан иностранцами. Ришелье, де Волан, Ланжерон, Маразли, Диалегмено, Рапи, Рено, Бонифаци — вот имена, которые окружали меня в Одессе — на углах улиц, на вывесках, памятниках и оградах». Позже, уже после революции, его родители вернулись обратно в Польшу, а Юрий Карлович остался, так никогда и не побывав в Европе. С 1987 года одна из улиц Одессы названа в честь знаменитого писателя (вулиця Юрiя Олешi).

Образ Одессы занимает значительное место в многочисленных дневниковых записях Олеши. Город запомнился маленькому Юре не только привычными маршрутами и учителями в гимназии, но и еврейскими погромами, анархистскими терактами и выстрелами с мятежного броненосца «Потёмкина»: «Оба выстрела пронеслись над моей головой. <…> Мне показалось, что... летит что-то длинное, начавшееся очень далеко и не собирающееся окончиться. <…> Я нёс кулёк с вишнями в ту минуту».

Олеша учился в элитной Ришельевской гимназии. Интересно, что для Юры русский язык не был родным, в семье говорили по-польски, и мальчик часто неправильно ставил ударения, но к поступлению в гимназию его готовила именно бабушка-полячка, которая сама делала ошибки. Несмотря на это, будущий литератор выделялся даже среди других способных гимназистов и окончил школу с золотой медалью. Учившийся вместе с ним писатель Валентин Катаев вспоминал: «Он совсем не был зубрилой. Науки давались ему легко и просто, на лету. Он был во всем гениален, даже в тригонометрии, а в латинском языке превзошел самого латиниста».

Дворянское происхождение и успехи в учебе повлияли на характер писателя. Олеша вспоминает себя как заносчивого, уверенного в себе и горделивого ребенка. Мир принадлежал ему, он был горд собой даже когда повода не находилось. В школе Олеша экономил на обедах и в выходные шел в цирк. Позже он вспоминал: «О, это никак не умаляет гордости! Боже мой, я силен и красив — я юн! — а то, что у меня нет денег, — разве они есть у полубога?»

Олеше хотелось славы — но не местечковой, а общепризнанной, легендарной. «Я буду учиться, я способный, — и если то обстоятельство, что я сейчас беден, вызывает во мне горечь, то горечь эта приятна, потому что впереди вижу я день исполнившихся мечтаний. Я буду богат и независим. Я ощущаю в себе артистичность и знаю, что профессия, которой я овладею, даст мне свободную жизнь в обществе богатых и влиятельных» — так Олеша описывал свои детские мечты.

С другой стороны, он очень часто злился на самого себя. Однажды двое мальчишек решили подшутить и посадили его на дерзкого жеребца, с которого Олеша, не умевший ездить верхом, быстро свалился. В воспоминаниях об этом униженный писатель назвал себя трусом и дерьмом, указывая, что в тот момент определился его характер. Это двойственное отношение к себе будет с ним всю жизнь. Остроумный и общительный в компании, оставаясь наедине с собой, он зачастую превращался в мнительного ипохондрика.

Карьера «продавца метафор»

В 16 лет Олешу впервые опубликовали: местная газета «Южный вестник» напечатала стихотворение «Кларимонда». Текст стихотворения не сохранился. Юношеское увлечение поэзией приводит к тому, что вместе с приятелями Олеша вступает в литературный кружок «Зеленая лампа». Вместе с ним там участвуют Валентин Катаев и Эдуард Багрицкий. Молодые люди показывали друг другу сочинения, ставили театральные постановки по своим пьесам. «Зеленая лампа» проводила публичные вечера и даже турне по югу Украины, в котором участвовал и Олеша.

В 1917 году Юрий Карлович поступает в Императорский Новороссийский университет на юриста, но учеба его совершенно не увлекала, и он бросил это занятие, проучившись два курса. «Ничего не усвоил за эти два университетских года. Сдал только один зачет: теорию права» — пишет он в своем дневнике. Более привлекательной для Юрия Карловича была литература. В 1920 году он посещает «Коллектив поэтов», открытый для всех желающих. На встречи приходили молодые начинающие писатели, со временем образовавшие одесскую литературную школу — Эдуард Багрицкий, Валентин Катаев, Илья Ильф, Евгений Петров, Исаак Бабель и другие.

Не просто кумиром, а богом для них был Владимир Маяковский, они заучивали и декламировали его стихи. В 1928 году Олеша познакомится с Маяковским лично. Писатель и друг Юрия Карловича Лев Славин, также состоявший в «Коллективе поэтов», вспоминал: «Олеша был верен своим страстям. Поклонение Маяковскому он пронес через всю жизнь. Одну из последних его статей, опубликованную уже посмертно, можно было бы назвать: „Объяснение в любви Маяковскому“. Она очень олешинская — его рука, его впечатлительность, его способ помнить. Но в то же время эта статья Олеши отражала ту влюбленность в Маяковского, которую испытывало все наше поколение».

В непростое послереволюционное время начинается журналистская карьера Олеши. Сначала, в 1921 году, он переезжает в Харьков, где работает журналистом. Его пригласил поэт Владимир Нарбут, с которым они были знакомы по литературному кружку в Одессе. 1922 год становится поворотным для семьи Олеши: он уезжает в Москву, а его родители покидают Одессу и возвращаются в Польшу — больше они не виделись.

В столице Юрий очень быстро устроился в газету для железнодорожников «Гудок». Буквально за несколько минут. Валентин Катаев, работавший в той же редакции, описал это так: «Что вы умеете? — спросили его, когда он, приехав из Харькова в Москву, пришел наниматься в „Гудок“. — А что вам надо? — Нам надо стихи на железнодорожные темы. — Пожалуйста». Через пятнадцать минут фельетон был готов, и Олешу приняли в штат.

Компания в «Гудке» собралась замечательная: вместе с Олешей там работали Илья Ильф и Евгений Петров, еще не известный Михаил Булгаков. В газете Юрий писал злободневные, бойкие стихи под псевдонимом Зубило и вскоре стал настолько популярен среди читателей, что появились подражатели лже-Зубилы, а он сам декламировал свои стихи в депо и цехах перед рабочими. «В комнате при типографии, которая была крохотная — один пол! — я и писал, лежа на полу… Я писал, пользуясь типографским рулоном — несколько, правда, отощавшим, но все же целым бочонком бумаги. Он накатывался на меня, я придерживал его рукой… Другой рукой писал. Это было весело, и тем, что мне весело, я делился с веселым Ильфом».

Однако Олеша мечтал вовсе не о славе газетного поденщика: работа в редакции казалась скучной, манила большая и серьезная литература.

«Зависть», «Три Толстяка» и выход за рамки

Роман «Зависть» — первое опубликованное художественное произведение Олеши. Его напечатали в 1927 году в журнале «Красная новь» по решению главного редактора Фёдора Раскольникова, который ранее присутствовал на публичном чтении романа автором. По свидетельству Валентина Катаева, после первой «криминальной» фразы «Он поет по утрам в клозете» редактор просто «взвизгнул от восторга». Чтение началось вечером, а закончилось на рассвете — Раскольников тут же взял рукопись и отправил ее в печать, находясь в ошеломлении от услышанного. Роман опубликовали, и Олеша буквально проснулся знаменитым.

Произведение интересно и по форме, и по содержанию. Главный герой, бедный интеллигент Николай Кавалеров, противопоставлен деятельному и кипучему Андрею Бабичеву, директору треста пищевой промышленности. Кавалеров — поэт и мечтатель, Бабичев — материалист, он создает свой сорт колбасы и хочет построить столовую «Четвертак», доступную для всех. Противостояние очевидно, только границы его размыты: ни одного из героев нельзя назвать положительным. Бабичев противен своей зацикленностью на еде, в нем нет ничего возвышенного, — но он работает на благо общества. Кавалеров осуждает его за это, презирает и считает приземленным человеком. А Кавалеров порицает новое материалистическое общество, в котором он со своей мечтательностью оказался непригоден. За это он осуждает и себя, но сделать ничего не может, много пьет и вынужден ютиться у Бабичева.

«Зависть» вскрывает назревший в обществе социальный конфликт: кто важнее, «поэты» или «колбасники»? Для социалистического мира важнее слаженный коллектив и трудолюбивые рабочие, а романтические, тонкие натуры оказались «лишними людьми». Кавалеров — трагическая и в некотором смысле даже пророческая фигура для самого автора. В 1934 году на всесоюзном съезде советских писателей Олеша признается: «Да, Кавалеров смотрел на мир моими глазами. Краски, цвета, образы, сравнения, метафоры и умозаключения Кавалерова принадлежали мне».

Однако нельзя сказать наверняка, правильно ли понят этот загадочный роман. Писатель Юрий Быков назвал Олешу гостем из будущего — его метафорический плотный текст действительно очень сложен и звучит довольно свежо и современно даже в наши дни. Здесь множество деталей, образов и сравнений, причем у Олеши каждая деталь значима. Например, «Зависть» начинается с фразы: «Он поет по утрам в клозете. Можете представить себе, какой это жизнерадостный, здоровый человек». Достаточно необычное и даже провокационное начало. Но если только подумать о человеке, который всегда бодр по утрам — настолько бодр, что поет во время умывания, сразу после пробуждения, то можно представить всю его жизнь. Вероятно, он вовремя ложится, да и вообще соблюдает дисциплину, активен, энергичен. Возможно, часто командует другими — теми, кто не так бодр, как он. Одна фраза, и целый портрет готов: «Как мне приятно жить… та-ра! та-ра!.. Мой кишечник упруг… ра-та-та-та-ра-ри… Правильно движутся во мне соки… ра-та-та-ду-та-та… Сокращайся, кишка, сокращайся… трам-ба-ба-бум!»

Метафоры для Олеши — это не просто литературный прием, а способ видения мира. Он не только обладал исключительной наблюдательностью, но еще и мог провести ассоциативный ряд между двумя совершенно различными понятиями.

Его метафоры неизбиты, потому что неожиданны, подчас абсурдны. «Беспокойная муха времени», «мотылек улыбки», «расклеивающийся звук поцелуя». Тигров он сравнивает с осами, потому что у них тоже черные полоски на теле. Мускулы ходят под кожей у спортсмена, «точно кролики, проглоченные удавом».

Писатель был метафоричен не только в прозе, но и в жизни: его речь очаровывала всех, кто находился рядом. Сам про себя он говорил, что открыл «лавку метафор». Писатель Лев Славин описывал: »…еще при жизни вокруг Олеши стала складываться атмосфера легендарности. Книги его расходились мгновенно. Его стремление к совершенству восхищало людей. Его изречения передавались из уст в уста. Люди искали с ним встречи, ибо общение с Олешей доставляло наслаждение». Валентин Катаев вспоминал, как однажды рассказывал Олеше о понравившейся ему девушке. Но друг прервал его и заметил, что она слишком хороша для оборванца Катаева. Олеша описал ее как девушку «с гладкими пуговицами», что «типично для почти всех хороших, милых, порядочных девушек». «С тех пор у меня навсегда сохранился четкий и точный портрет девушки с гладкими пуговичками на манжетах шелковой блузки, что лишний раз вызывало во мне ревнивую зависть к моему другу, умевшему увидеть то главное, на что не обращал внимания никто другой» — пишет Катаев.

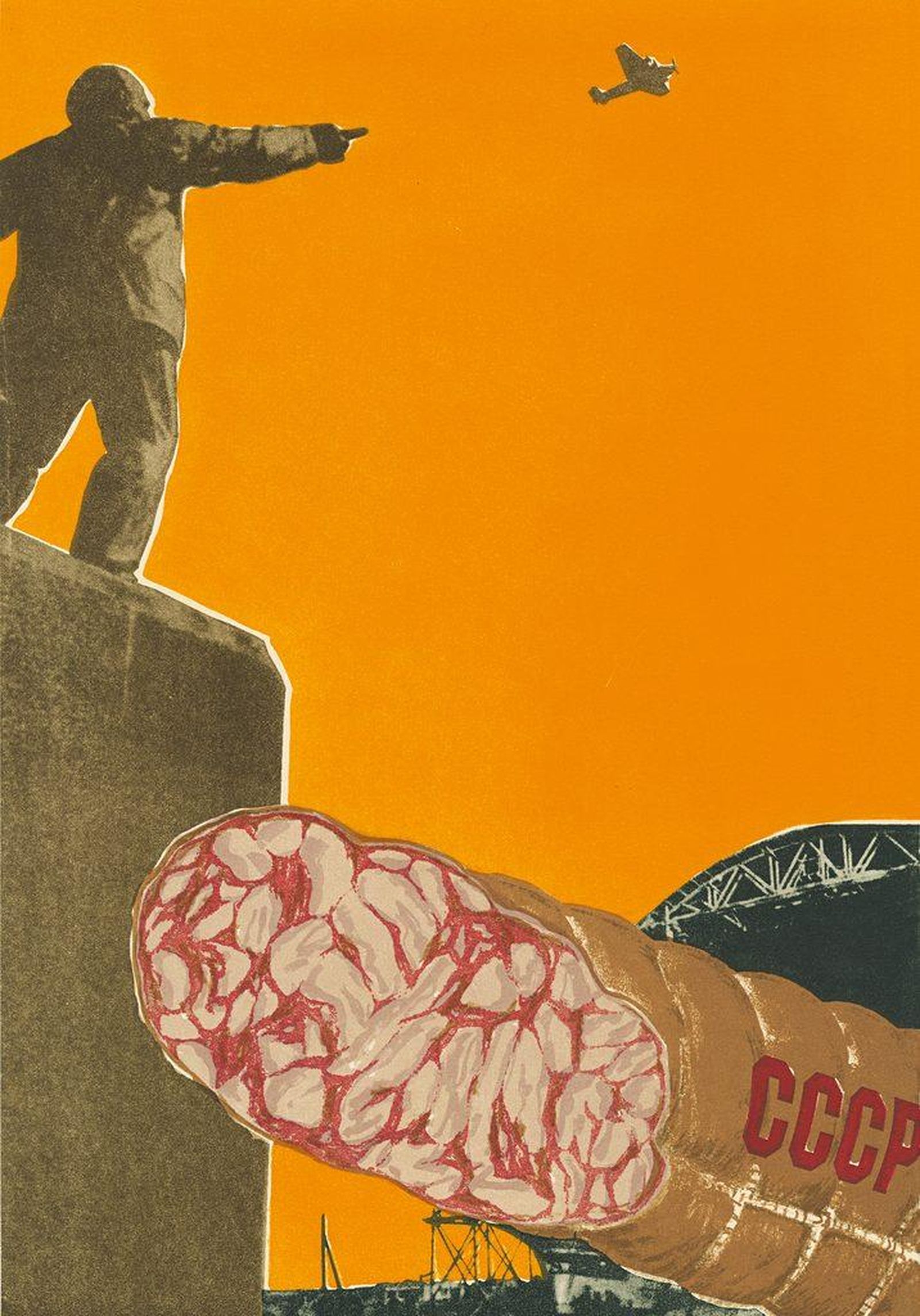

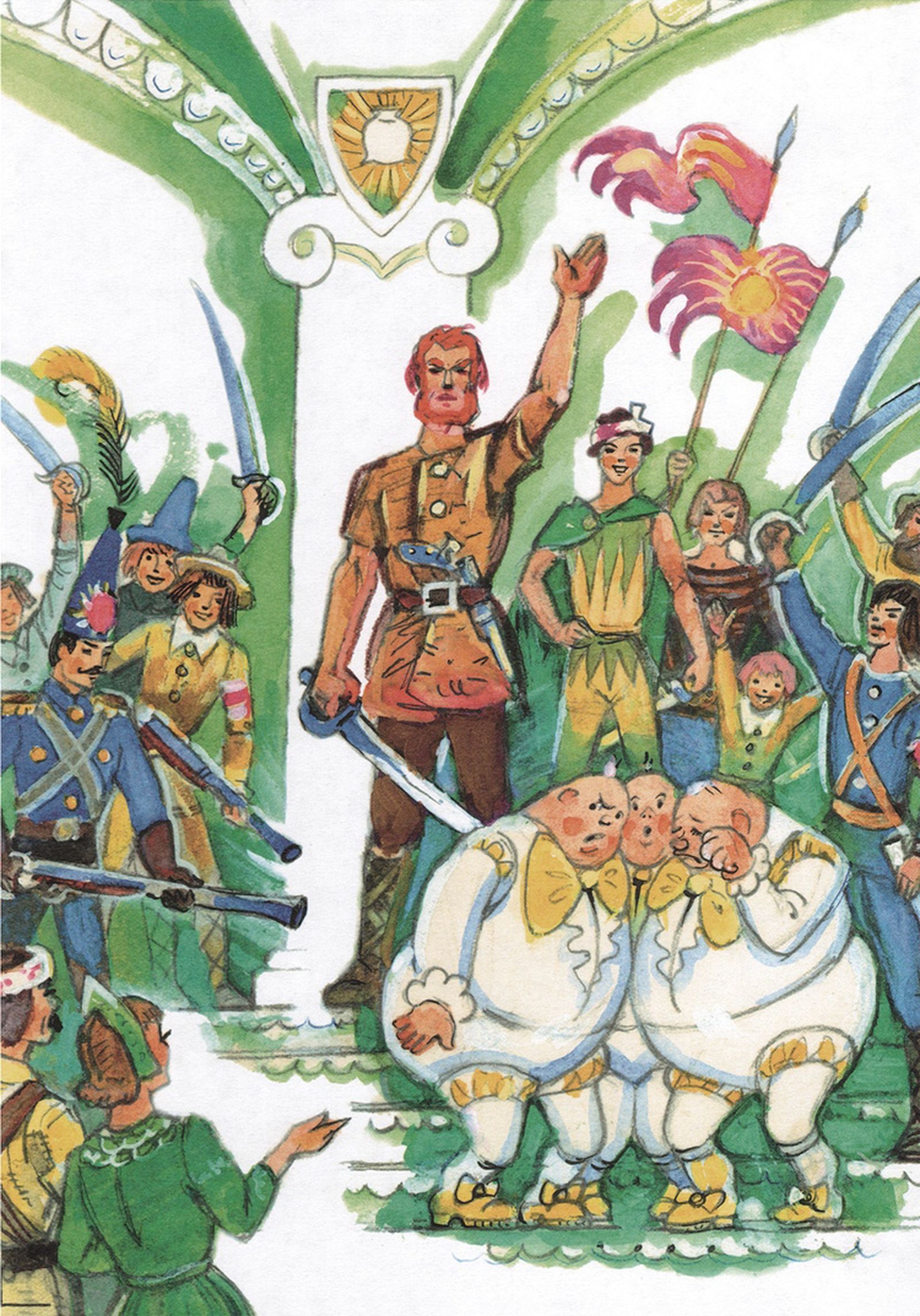

В 1928 году было опубликовано второе главное произведение Олеши — сказка «Три Толстяка». Сказкой она является только по форме, на самом же деле это изображение исторических событий в фантастическом виде. Сюжет заключается в том, что Три Толстяка, руководящие страной, живут во дворце посреди огромного охраняемого стражей парка. Граждане, недовольные властью, поднимают бунт. По приказу Трех Толстяков задержали оружейника Просперо, главного зачинщика мятежей, и посадили его в железную клетку. В сказке описаны жестокие, деспотичные правители, которые получили неограниченную власть и до того истощили народ, что он уже и подумать не мог, есть ли другая власть, кроме власти Трех Толстяков. Здесь есть интеллигенты (учитель Раздвастрис), всё понимающие, но продолжающие прислуживать власти; есть и отчаянные мятежники (гимнаст Тибул), готовые на любые меры ради спасения заключенных. Маленькая и храбрая гимнастка, которая спасла всех, носила имя Суок. Хотя сказка была посвящена Ольге Суок, жене Олеши, многие считали, что прототипом для персонажа была все-таки Серафима (сестра Ольги), первая болезненная любовь автора.

Критика холодно встретила «Трех Толстяков», обвинив автора в излишней метафоричности. Однако Осип Мандельштам очень хвалил сказку и предрекал ей большое будущее: «Между тем „Толстяками“ уже зачитываются и будут зачитываться и дети, и взрослые. Это хрустально-прозрачная проза, насквозь пронизанная огнем революции, книга европейского масштаба».

Олеша становится известным на всю страну. В 1929 году он пишет на основе романа «Зависть» пьесу «Заговор чувств», которую ставят на сцене Театра имени Вахтангова. Эту пьесу увидел Всеволод Мейерхольд, как раз в то время искавший новый материал для работы. Вскоре они знакомятся, и Юрий Карлович пишет для режиссера пьесу «Список благодеяний», в которой главная героиня, актриса Елена Гончарова, собирается на гастроли в Париж и размышляет над тем, чтобы остаться там. В своем дневнике она ведет «список преступлений» и «список благодеяний» советской власти: первый оказывается слишком внушительным, чтобы поддерживать власть. Пьеса не стала успешной, критика назвала ее «политически вредной». Спектакль не прожил и двух лет и был запрещен цензурой.

Юрия Карловича начали обвинять в том, что тема опустившейся интеллигенции — всё, чему он посвящает свое творчество. В 1930-е писатель уже не мог быть в стороне от власти: он либо советский, либо его нет вообще. Пьющие интеллигенты, размышляющие индивидуалисты были недопустимы в пролетарской литературе. В то время стать всесоюзно известным народным писателем мог тот, кто через творчество освещал политические вопросы. Олеша же этого не делал — его в большей степени интересовала внутренняя жизнь человека.

Пролетарские писатели назвали Олешу «попутчиком» — его произведения не подходили под критерии советской литературы. Одна лишь пьеса «Список благодеяний», в которой сквозит критическое отношение к власти, не позволяла назвать его лояльным. Что касается «Зависти», то конфликт здесь скорее духовный, чем общественный. Это роман о собственном выборе каждого человека: быть слоняющимся без дела интеллигентом или работящим, но бездушным трудягой. «Зависть» как бы ставит вопрос, кто и кому должен завидовать, кто, в конце концов, победитель в этой жизни, а кто проигравший? Однозначных ответов автор не дает: Олеша открыто не симпатизирует ни бездельнику-интеллигенту Кавалерову, ни активному деятелю Бабичеву, создающему столовые для всех рабочих.

В сказке «Три Толстяка» революция изображена в волшебной, романтической манере. Она будто бы вообще не имеет никакого значения и служит только фоном для сказочных событий, уступая место деталям, сравнениям и метафорам. Нельзя, например, поставить в один ряд «Три Толстяка» и «Конармию» Бабеля — это рассказы о совершенно разных революциях. Сергей Довлатов писал: «Советская власть — обидчивая дама. Худо тому, кто ее оскорбляет. Но гораздо хуже тому, кто ее игнорирует». Олеша не стал пролетарским писателем, как Маяковский и Горький, и хотя оба они были знакомы с Олешей и высоко ценили его талант, в когорту знаменитых советских писателей он не попал.

Светские пиры и творческий кризис

В 1929 году вышел сборник рассказов «Вишневая косточка», который исследователи называют наиболее удачным после «Зависти» и «Трех Толстяков». В 1934-м в «Литературной газете» опубликовали сценарий Олеши для фильма «Строгий юноша» — текст почти не сохранился, а фильм так и не был снят. Всего Юрий Карлович написал около 12 киносценариев, но сняли только три картины. Наиболее удачным находят фильм «Болотные солдаты» (1938).

С 1936 по 1956 год Олешу не публиковали. Отчасти потому, что печатать было нечего: Юрий Карлович практически не занимался литературной работой. Он вынашивал идею для новой пьесы «Нищий» о человеке, у которого было отнято всё, кроме клички «писатель». Она так и не была закончена.

«Я писатель и журналист. Я зарабатываю много и имею возможность много пить и спать. Я могу каждый день пировать. И я каждый день пирую. Пируют мои друзья, писатели. Сидим за столом, пируем, беседуем, острим, хохочем. По какому поводу? Без всякого повода. Никакого праздника нет, ни внутри, ни снаружи, — а мы пируем» — так писатель вспоминает эти годы.

У Олеши начались проблемы с алкоголем. Шумные компании собирались в ресторанах и кафе, в Доме литераторов. Многие ради общения с великим писателем были не прочь угостить его за свой счет. По слухам, он однажды попросил выдать ему похоронные деньги. Советских писателей хоронили по высшей, самой дорогой категории. Олеша попросил, чтобы его погребли по низшему разряду, а разницу в деньгах отдали на руки. Сам себя он называл «князем Националя». Алкогольная зависимость была сильной, и, вероятно, наследственной: его отец тоже сильно выпивал. В 30 лет Олеша, судя по дневниковым записям, считал себя пожилым человеком. Мысли становились всё мрачнее и мрачнее:

«Я не хочу быть писателем. Быть человеком искусства, художником — большое несчастье. Это проклятие, и ни богатство, ни слава, ни так называемое удовлетворение не искупают беспокойства, оторванности от обыкновенных радостей и постоянной устремленности в себя, которая обязательно приводит к мысли о смерти, к страху смерти и желанию поскорей избавиться от этого страха, — т. е. к пуле в лоб».

Олеше самому было непонятно, почему он больше не может создать ничего выдающегося. Филолог Мариэтта Чудакова считала, что его ограничивала советская цензура. Катаев писал, что он пропил свой талант. Аркадий Белинков утверждал, что его литературная тема была исчерпана, а найти новую он не смог. Юрий Быков уверен, что Олеша был рожден не в то время и читать его будут потомки.

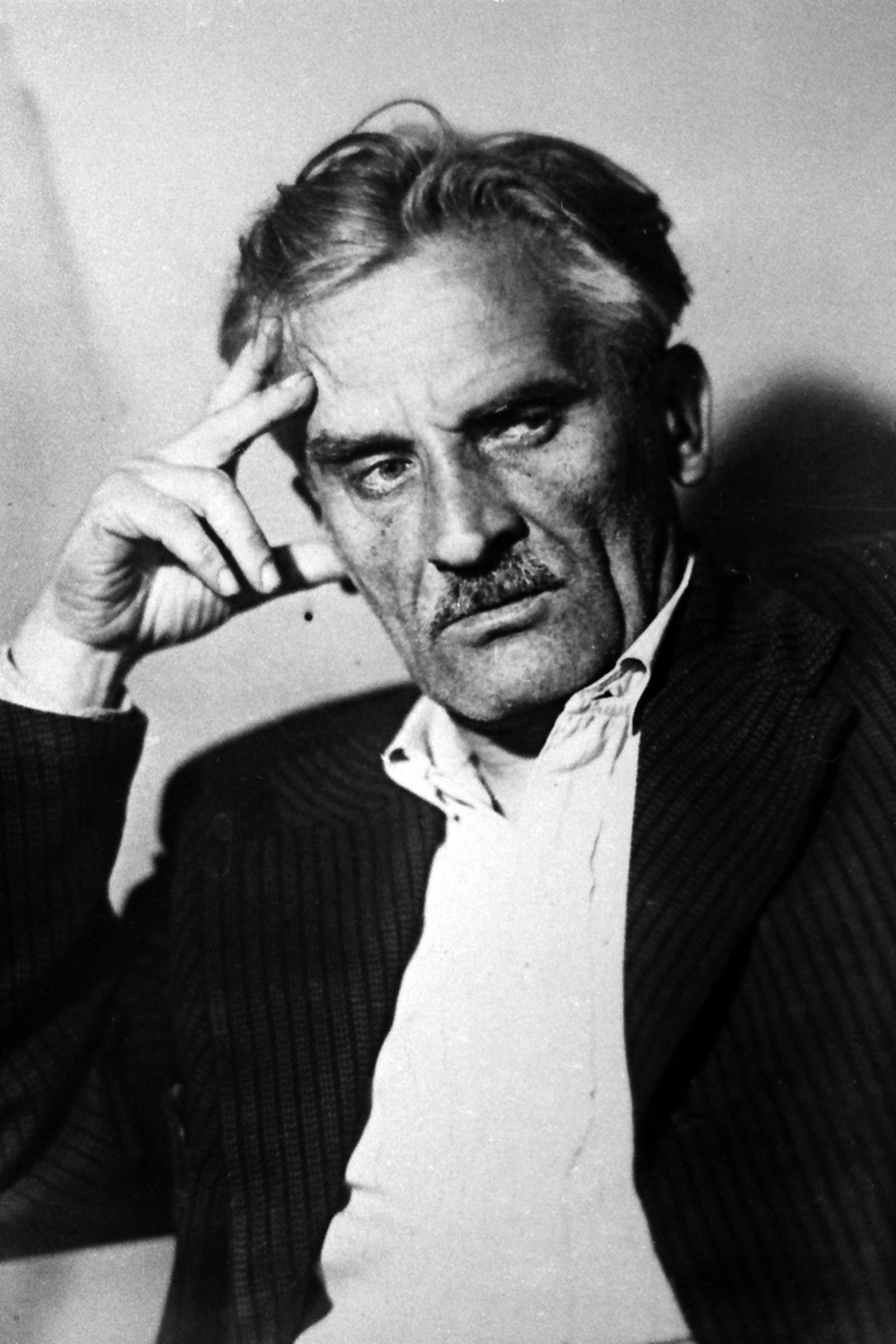

Здоровье Юрия Карловича ухудшалось — однажды доктор сказал ему, что сердце 31-летнего Олеши старше его самого на 20 лет. 10 мая 1960 года писатель умер от инфаркта в возрасте 61 года.

Наследие. Ни дня без строчки

После смерти рукописи Олеши начали разбирать его жена Ольга Густавовна и писатель Виктор Шкловский, муж Серафимы Суок. В 1965 году многочисленные и разрозненные воспоминания собрали в книгу «Ни дня без строчки». В этом заключалось кредо Олеши — писать каждый день, во что бы то ни стало, пусть даже небольшую заметку, пару фраз для дневника, но регулярно: «Пусть я пишу отрывки, не заканчиваю — но я все же пишу! Все же это какая-то литература — возможно, и единственная в своем смысле: может быть, такой психологический тип, как я, и в такое историческое время, как сейчас, иначе и не может писать — и если пишет, и до известной степени умеет писать, то пусть пишет хоть бы и так».

Дневник Олеши частично стал ответом на его многолетнее молчание. Он действительно постоянно писал, не оставляя мысли о литературе, каждый день как будто проверяя, достоин ли он звания писателя. На последней странице дневника Юрий Карлович записал: «В жизни моей, по существу говоря, было удивительное обстоятельство только то, что я жил. Каждый день я жил, каждую минуту я жил. Нельзя говорить, что я достиг чего-то или не достиг, это ерунда — главное, что я каждую минуту жил».

Он говорил: «Мне кажется, я называтель вещей». Для Олеши литературная работа была сродни физиологической потребности. Сесть и записывать мысли, пусть даже о том, что мысли не приходят. Для широкой публики Юрий Олеша исчез, но на самом деле его творческий путь не прекращался, он жил литературой до самого своего последнего дня.