Книга Елены Гуро попала ко мне случайно. Это произошло в давно уже исчезнувшем магазине «Гилея», куда я любила заходить. Книга буквально свалилась на меня с одной из верхних полок. И что-то случилось, когда я открыла её сероватые, шероховатые страницы. Так бывает, когда вглядываешься в лицо незнакомого человека, в бегло явленные черты, и лицо это кажется тебе поначалу чужим и чуждым, но именно в этой смиренной чуждости и проступает неожиданная радость родства. Так было с Гуро. И её нежелание известности, и ещё более тихое и освобождённое от суетности намерение, чтобы книгу «Небесные верблюжата» раздаривали в больницах, — во всех этих жестах услышала я что-то предельно искреннее и близкое.

«Истинное творчество происходит на гораздо большей глубине, чем обыкновенно принято это считать в каждодневном обиходе литераторов и художников. Не в момент делания происходит оно, а в момент ничего неделания и созерцания, и делание это только воплощение уже совершившегося в душе, необходимое для его жизни тело». Елена Гуро (из письма).

Сразу скажу, поэзия Елены Гуро стала мне так же дорога, как и стихи Геннадия Айги, и, может быть, именно поэтому стихотворение Гуро «И один говорил — завершаем, а другой отвечал — верю» с эпически-торжественным зачином завершения-и-начала и «Леса-вспять» Геннадия Айги естественным органическим путём нашли друг друга в этом моём небольшом исследовании. Я попытаюсь прожить с этими двумя произведениями недолгое время и услышать в неторопливых изменениях образов и пауз независимое от меня соприкосновение этих двух текстов.

Елена Гуро «И один говорил...»

И один говорил — завершаем, а другой отвечал — верю.

И сказали ни друг, ни друзья, — так глубоко, так было глубоко розовое небо.

И подходил прохожий, и сказали — друг.

И эхо подмерзавших вечерних амбаров сказало — друг.

Остановился и говорит: верю — верю вам.

— Войдите!

— Нет, спешу. Спешу, но верю, — разбежались дороги все по вселенной в разные стороны, — но перекликаются.

Так глубоко, так глубоко было розовое небо.

Так было розово, точно сказанный завет волновал душу, и слова расцветали и доходили до самых губ, и, не сорвавшись, гасли полувопросом и не срывались и расцветали снова.

Точно шёл кто-то и делал гордый знак отважным гордецам, что мчались навстречу потоку дней с крылатыми шагами и жестами.

Геннадий Айги «Леса — вспять»

в тумане

сияния родины

островами остались жемчугами остались

леса до которых

я никогда не добрался —

— детское что-то я помню: то ль плечики в них выступали —

белели наклонно полям

то ли жалобой

вдруг — расслаблялось движенье: скорее в печали

чем зримое — там на опушке

недостижимой —

(были такие — я видел столь близко

а скоро

был тот лишь ветер —

легко я — как в ветре — учился

легко понимать что уже не вернуться) —

а свет долин-перекрестков

казалось — что дети средь трав просыпались

и пенье искало слова — где-то рядом

будто

оттуда казалось —

в тумане сияния мира

жумчугами остались островами остались:

больнее чем в жизни — сиять

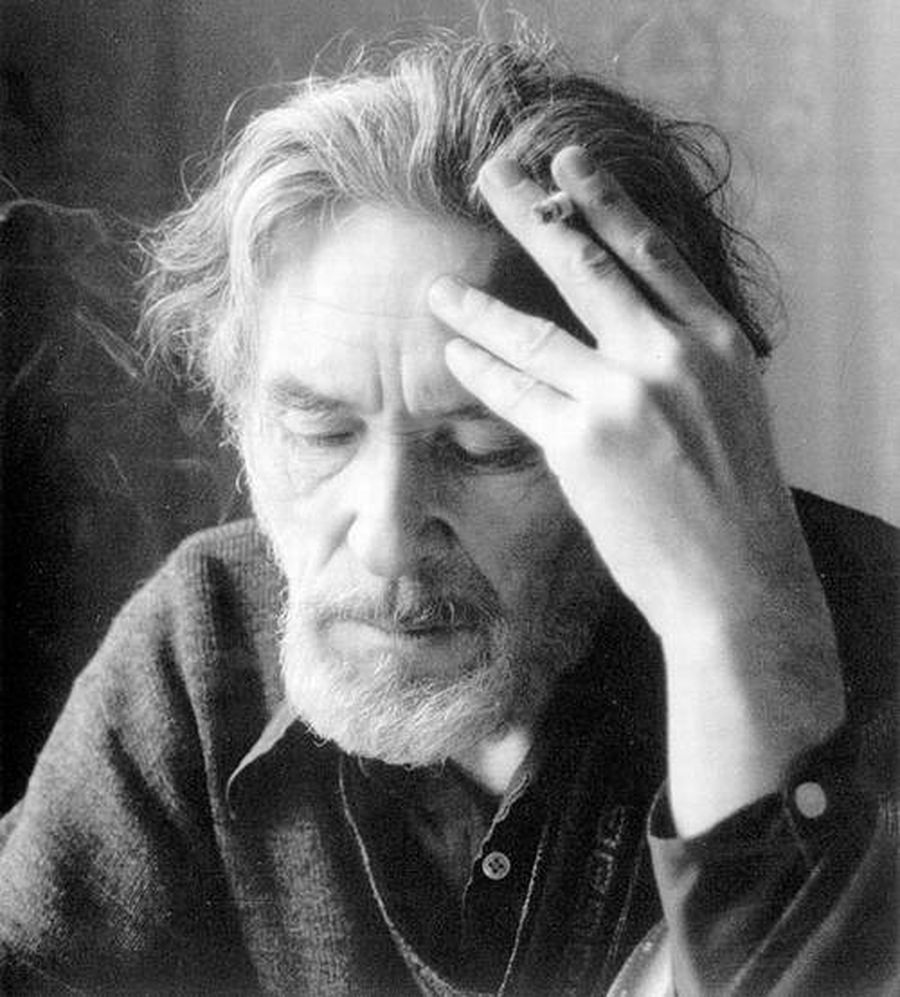

О том, что Геннадий Айги ценил поэта Елену Гуро, он высказывался неоднократно. Сейчас у меня в руках книга Елены Гуро из библиотеки Айги, которую мне позволила взять на время вдова поэта Г. Б. Куборская-Айги. Книга одного поэта с пометками другого. И в этих пометках можно уловить ту духовную настороженность, ту особую восприимчивость, с которой Айги относился к поэзии Гуро. Так, читая воспоминания Михаила Матюшина (художника, мужа Е. Гуро), «и неправда об интимизме Лены как названии её течению. Это не интимизм, а трагедия тела, не выдерживающего высших колебаний нового сознания. <...> Дух радостью приемлет, а тело дрожит и сотрясается от приемлемого». В нескольких вертикальных линиях, которыми Айги выделяет эти строки в книге, можно услышать особую тревогу и тоску, которую Айги замечает в высказывании Матюшина — «тоску по утерянной чистоте одиночества». Эту чистоту и смирение одиночества Гуро не утеряла. Одиночество пробуждало в ней особую сопричастность и сострадание миру.

«Точно шёл кто-то и делал гордый знак отважным гордецам, что мчались навстречу потоку дней с крылатыми шагами и жестами».

Удивительные в своей завершенности и бесконечной незавершаемости творения Гуро почти все фрагментарны, однако существуют они как живые, проницаемые органические-почти-существа. И вырастают эти «прозовидные» вещи — стихи — Гуро, как мне кажется, из её обостренной чувствительности к образу слова. Через такие зыбкие слова-знаки рождается поэтический мир Гуро, где слово не только «кончиками своими высказывает реальность», но является незамутнённой органической формой, сквозь которую проступает реальная суть вещей и явлений мира. Слова-знаки Гуро, как слова-ветви-острова-овраги-поля Айги, колеблемые ветром восприятия, мерцают в пустоте воздуха жизни. Пропуски-пробелы, интонационные паузы — это особые острова-молчания, возникающие между произносимыми словами. Они-то и создают живую архитектуру уникальных храмов-стихотворений. Это, собственно, и есть тот предельно серьёзный акт творения, в котором речь смолкает на пороге тихого ухода в свет. А там слова, как известно, уже не нужны. И в этих напоённых молчанием пространствах между одной произнесённой фразой и другой — расцветают огромные миры. И миры эти «доходили до самых губ, и не сорвавшись гасли полувопросом и не срывались и расцветали снова». Это развернутый образ-метафора рождения-за-рождения Слова-Понятия, к которому поэт прикасается истонченными, однако удивительно зримыми образами, через которые проступает и дерзновенная устремленность футуристов, и нечто иное, почти религиозное, освященное индивидуальностью поэта скитальца миров.

Нанизывающиеся друг на друга метафоры «цветения» могут прорастать и в целановские розы, и в белоснежные флоксы Айги. Зримая, почти тактильная, источающая свет жизнь и предельная чистота этой жизни. Почти религиозность «цветения» в какой-то момент, в какой-то области своего существования преображается в предельную, ничем не замутнённую прозрачность слов и у Айги. И это не только божественный или — как говорят иногда о поэзии Айги — сакральный смысл слов, это не только вещественность (телесность) слов, это те значения слов, в которых кристаллизована память. И тогда слова проживают свою жизнь уже не как беспамятные сущности перечислений-каталогов, а слова эти наделены личной, индивидуальной памятливостью своего первичного значения.

«И сказали ни друг, ни друзья, — так глубоко, так было глубоко розовое небо».

Здесь, в этих замолканиях-затиханиях, остановках и скольжении интонации мы слышим-видим-чувствуем как пространство между словами, пространство, которое выдыхает Гуро, «так глубоко», что розовое небо ранит своей почти телесной розовостью цвета, как незаживающая рана (о метафоре раны-сияния см. работу А. Альчук). И в этой ране-зиянии отзываются эхом и леса Айги, скрытые за жемчужным туманом пред-сознания, пред-чувства.

Даже в названии стихотворения «Леса-вспять» проявляются анаграмматически и вспоминание, и пять человеческих чувств, и нечто шестое — экзистенциальное. А внутренний жест стихотворения — это плавный поворот к тому, чего уже нет, к тому, что всегда проступает за зыбким контуром вещей. Тут можно вспомнить кадры из фильма Андрея Тарковского «Солярис». Взгляд камеры: и — отлёт от крошечного острова, расположенного в каком-то почти первородном океане; и вот мы вместе с камерой медленно отлетаем от всего, что остаётся невысказанным и тревожным, что остаётся болезненной царапиной на коже души, от всего, чему мы пытались подобрать слова и подбирали их, перебирая, как жемчуг, оживающий от тепла ладоней.

«верю — верю вам.

— Войдите!

— Нет, спешу. Спешу, но верю, — разбежались дороги все по вселенной в разные стороны, — но перекликаются».

Появление движения в этих строках Гуро — это уже новая возможность. Возможность почти невозможного. Голоса этого диалога — почти неуловимые голоса дорог, по которым не путники проходят, а летит-пролетает по этим дорогам обострённо-чувственное — почти сверхчувственное — восприятие поэта. И нарушения архитектоники фразы, ритмические сбои создают особенное натяжение между словами, через которое зыбкие образы кристаллизуются.

«И подходил прохожий, и сказали — друг.

И эхо подмерзавших вечерних амбаров сказало — друг».

Вечерние амбары Гуро, откуда исходит дух спокойствия, дух встревоженной вечерней тишины и одиночества, эти зимние амбары так предельно скупо, лаконично говорят о своём присутствии в этом мире, как и леса Айги. «Леса / до которых / я никогда не добрался — / как детское что-то я помню: то ль плечики в них выступали — белели наклонно полям / то ли жалость». Ландшафт Айги почти застывший и драгоценный, как глубоко запрятанное воспоминание. Перед ним кротко замирает поэт и будто становится сверх-проницаемым для внешнего мира. Не лишаясь при этом своих человеческих естественных биологических границ, поэт чутко воспринимает любые колебания, любые — почти неуловимые — движения этого мира, которые только в покое и созерцании и выявляются. Образы зыбки. Они тревожней, чем колебание ветки. Это поток неуловимостей и вчувствований в окружающий мир. И в этом тихом, почти эпическом у-миро-творении и высказывает и выявляет себя реальность.

«Так глубоко, так глубоко было розовое небо.

Так было розово, точно сказанный завет волновал душу».

* в названии статьи взята цитата из дневника Елены Гуро.