Австрийский скульптор Мессершмидт в конце XVIII века создал 52 бюста, фиксирующих лицо художника в разных аффективных состояниях. Есть свидетельства, что он не только изучал в зеркале свои гримасы, но и пугал прохожих пистолетом, чтобы наблюдать эмоцию чистого ужаса. Автопортретные работы Мессершмидта стали источником пластических размышлений Петра Дьякова из арт-группы «Север-7». Используя слепки своих рук, художник сохраняет все стадии движения пальцев и создает экспрессивные бюсты, деконструирующие классические сюжеты.

Мы побывали в «подвальной» мастерской художника и попросили рассказать, каким образом в выставке «Заповедник» он переосмысляет поиски безопасности и возврат к варварству, для чего использует кроссовки, бананы и разбитые баскетбольные мячи в скульптурах, а также может ли искусство заменить психологов, почему вузы провоцируют в творцах академический синдром и как в современной России заниматься партизанскими художественными практиками.

Петр Дьяков родился в сибирском городе Юрга, окончил Академию имени Штиглица. Работал скульптором-декоратором для фильмов Алексея Германа-младшего и выставлялся в Государственном русском музее, Московском музее современного искусства, Музее современного искусства в Антверпене.

Это интервью прошло в Kunsthalle на Большой Зелениной — бывшей резиденции арт-группы «Север-7» — среди бетонных стен, фрагментов глины и дыма от желтых Chapman. Петр Дьяков показал свою «подвальную» мастерскую и рассказал о переосмыслении скульптурных форм и путях искусства в современной России.

Мастерская и арт-группа «Север-7»

Мы [арт-группа «Север-7»] перебрались сюда через месяц после начала военных действий, чтобы объединиться. Ситуация для всех схожая: потеря ориентиров, невозможность продолжать делать выставки. Оказалось, что даже это не способно объединить. Люди привыкли решать проблемы в одиночку, и для них это более комфортно, возможно, они не поверили, что все так плохо, что надо стоять [поддерживать друг друга] спинами. Поэтому объединение потерпело крах, получилось все как-то разрозненно, и только я остался здесь, в «подвале».

![«Подвал — он и есть подвал. Здесь долгое время проводить достаточно сложно, если нет конкретной идеи. Я умышленно выношу [отсюда] куски, фрагменты, чтобы здесь не хранить. У скульптуры такая специфика — она быстро захламляет помещение. И это превраща «Подвал — он и есть подвал. Здесь долгое время проводить достаточно сложно, если нет конкретной идеи. Я умышленно выношу [отсюда] куски, фрагменты, чтобы здесь не хранить. У скульптуры такая специфика — она быстро захламляет помещение. И это превраща](https://assets.dscrs.site/unsafe/1600x/production/image/3fd7bd20-3b80-11ee-bf5a-fb1e8c874af1.jpg)

«Север» [задумывался как] диалоговое окно — потому что мысль не до конца формируется, когда у тебя нет оппонента, человека, который сопротивляется или сомневается.

Нынче [здесь] все закрашено, все атрибуты заброшены. Место формально перешло в другую юрисдикцию.

Академический синдром

Я переосмысляю новые скульптурные формы уже на протяжении 10 лет. Меня интересует, как воспринимает себя человек и как выглядит на самом деле, как определяется великое и самое ординарное. Я не украшаю человека, а хочу посмотреть, как он влияет на окружающую среду и что она о нем думает. Мои герои достаточно уязвимые с точки зрения [окружающей] информации и социально. Они, так же как и я, зависят от происходящего.

Античная скульптура — это стабильная скульптура для всех. Ее воспринимают как эталон, базу, и исходить из нее гораздо проще, чем из скульптуры модерна.

Я выучился в академии и совсем недавно понял: то, что изображается в академической скульптуре, к творчеству имеет очень слабое отношение.

Традиционная скульптура — это скульптура пропаганды, госзаказ с очень узким набором того, что рекомендуется делать: известных авторов русской прозы, или деятелей в науке, или царей, генералов, предводителей.

Это странный древний диалог государства с подчиненными. Лепка бюстов известных и малоизвестных личностей — это академической синдром. Качественный скачок назад интересно сделать для того, чтобы попробовать начать двигаться в свою сторону.

Скульптура в целом делает мысль объемной. В отличие от плоскостных решений — живописи, фотографии, — она погружает в выставочное пространство, где можно ходить, крутиться, смотреть с разных сторон. Она ближе к жизни, к городской среде, к чему-то человеческому, ведь вещи [вокруг нас] не все нарисованные, а объемные.

Кроме того, [нужно было] исходить из бедной ситуации, в которую бесконечно погружаешься в России. Возможности не расширяются, а, наоборот, сужаются так, что ты останешься именно с тем материалом, который можешь реально найти — недорого или бесплатно. У меня это глина.

После 24 февраля

Ты находишься внутри страны: никто не стреляет и реальной угрозы нет. Но информация влияет, и ты начинаешь видеть мир другим — видишь отголоски эха военного действия. Недалеко от моего дома — военный госпиталь. В какой-то момент часто стали появляться молодые люди с протезами рук или ног, иногда группой или в паре с девушкой. Это оказалось фактом войны. Даже глина оказалась цвета хаки, хотя раньше я воспринимал ее как просто зеленую. Есть история копорской глины: она была в разработках по созданию краски защитного цвета в период Первой мировой войны.

[Мобилизация] коснулась всех — вне зависимости от ранга и достатка; всех заставила предпринимать нежеланные действия и переосмысливать действительность. [Это видно] на примере «подвала» [«Севера-7»] и людей, которые были здесь со мной в попытке объединиться и действовать совместно, но потерпели крах. Это и есть материал, с которым нужно работать.

Я почувствовал себя куратором: когда берешь чужие художественные жизни и делаешь выставку про бегство, расползание людей.

Собираешь букет ощущений — того, что происходит с человеком в процессе: он успокаивается, потом нервничает, теряется, не понимает, что делать. Из этих переживаний создается лабиринт, когда нельзя придумать что-то навсегда — каждый раз что-то с тобой происходит, и ты опять будешь начинать с начала, как в первый раз.

Даже переезд может быть сомнительным, потому что он вынужденный — это не путевка, а достаточно болезненная история, когда человека выбивает из комфортной зоны. Открытый и закрытый мир — это разные состояния.

В какой-то момент все превратилось в сказку, мир стал черно-белым: или ты плохой с «ними», или ты хороший с «нами». И ты должен переступать эту странную границу, которая существует только в сказках; но мир не такой простой, чтобы четко разделить и сказать: это хорошее, это плохое.

О выставке «Заповедник»

Мне было интересно сделать что-то новое, хотелось высказаться. До этого я мог брать абстрактные идеи, которые связаны со мной, а здесь вышел социальный аспект. Единственное [возможное для меня] действие — осмыслять происходящее. Слишком жесткого высказывания у меня нет. Меня больше интересовало, как выстраиваются переживания внутри человека. Не идейная история, а, наоборот, ее утрата.

![«Спорт — это состязание, соперники, [это] напоминает войну и жертвы без крови. Цель бросить мяч сохраняется, как детская забава: куда-то попасть камнем, палкой — такая первобытная реакция охотника на увиденное» / Фото: Лера Невская / Выставка Петра Д «Спорт — это состязание, соперники, [это] напоминает войну и жертвы без крови. Цель бросить мяч сохраняется, как детская забава: куда-то попасть камнем, палкой — такая первобытная реакция охотника на увиденное» / Фото: Лера Невская / Выставка Петра Д](https://assets.dscrs.site/unsafe/1600x/production/image/61369e90-3b86-11ee-bf5a-fb1e8c874af1.JPG)

«Апофеоз игры» — какой-то итог этой игры, события. Кажется, что мир объединяется, а на самом деле он содержит архаичный элемент — выживание и соперничество [как в игре]. Природа человека достаточно агрессивна по отношению к окружению. Он оказался не настолько цивилизован, насколько хотел бы.

[Изначально] я хотел запечатлеть «предательские» инициативы, когда ты готов от всего отказаться: мол, я не такой, я даже не русский, я человек мира. Отсюда дикость и охота, ботинки, маски — это связано с бегством и агрессией. Потом понимаешь, что привязан к месту, совпадаешь с этой территорией и с тем, что с ней происходит, возникает патриотический момент. Каждый раз тебя качает маятник: социальные обязанности (ты должен кому-то помочь) и сопротивление этим обязанностям.

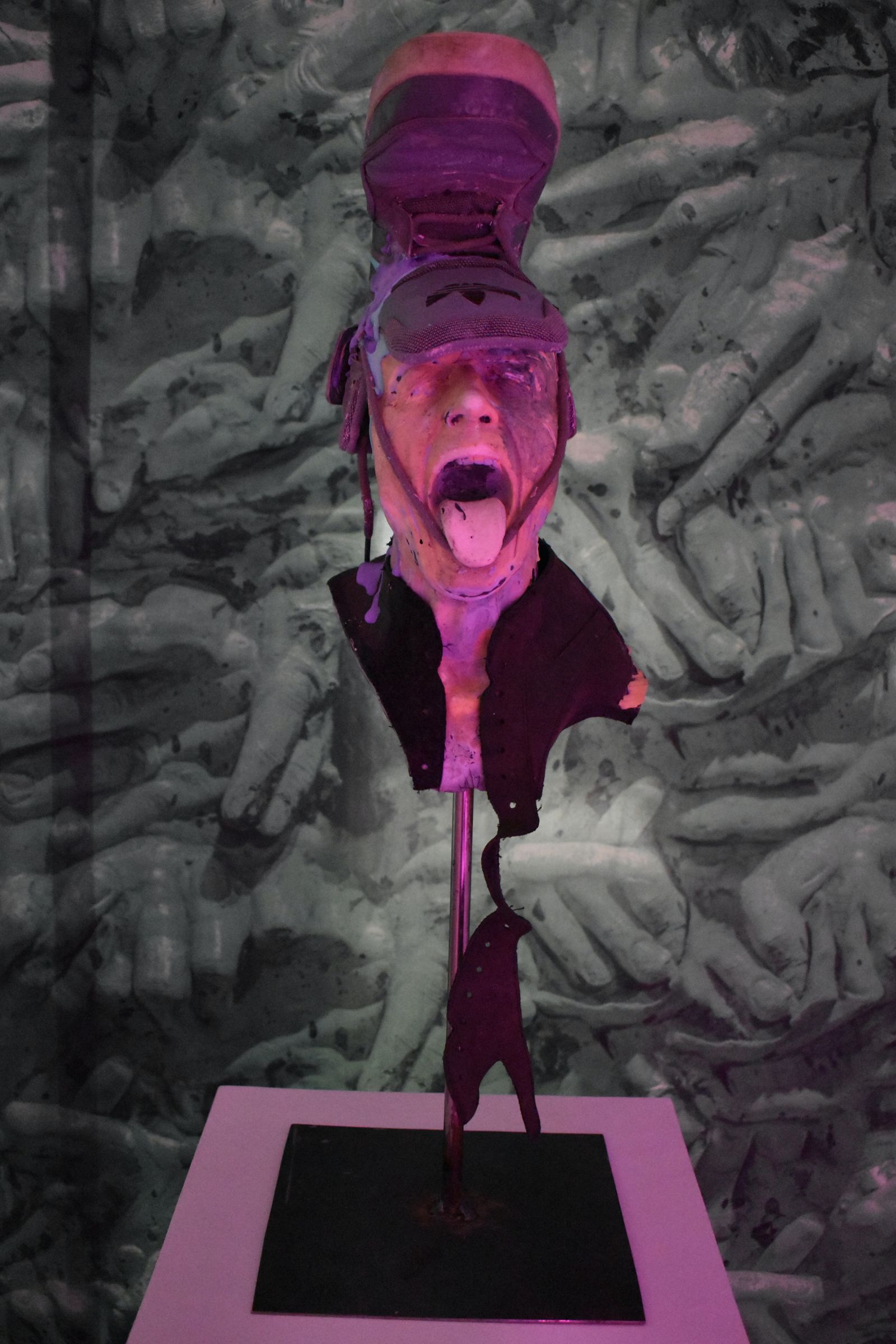

Откуда пришла идея использовать кроссовок? Я достаточно часто использовал его в разных скульптурах. Эта работа из серии, в которой я к голове Мессершмидта добавляю какой-нибудь атрибут. В какой-то момент визуально я просто понял, что на него налезет этот кроссовок. [Так получился] бюст «Генерал». У него был воинствующий облик — кричащего солдата или сержанта. Он напоминал мне фильм «Бразилия» — маму главного героя с сапогом-украшением, отражающим абсурдность общества, в котором они существовали.

![«Самый первый [кроссовок] я решил прибить, чтобы не возвращаться к нему в скульптуре, остановить его» / Фото: Ксения Максимова специально для Дискурса «Самый первый [кроссовок] я решил прибить, чтобы не возвращаться к нему в скульптуре, остановить его» / Фото: Ксения Максимова специально для Дискурса](https://assets.dscrs.site/unsafe/1600x/production/image/78f6fba0-3b87-11ee-bf5a-fb1e8c874af1.jpg)

Есть такое комфортное состояние — маленькая зона внутри или где-то глубоко, где ты можешь скрыться от всего, полечиться, выйти и сказать: у меня все нормально. [В «Заповеднике»] я показывал, что, наоборот, глубоко внутри тоже произошла такая же трагедия, которая не подлежит восстановлению личными усилиями. Можно ее, конечно, подлатать, но она зависит от того, как меняется мир. Я не отшельник, новости читаю — пока беспросветно все. Выйти пока не получается. Зайти — да. Вот это партизанство — насколько глубоко ты готов зайти в поисках зоны комфорта и защищенности.

[С другой стороны,] лабиринт — это заблуждение, блуждание. Ты просто ищешь что-то заветное. Тупики — это как переключающиеся события.

Все говорят: вот есть клевая дорога, ты должен это, это… Но ты все-таки придумываешь что-то свое, ищешь локацию, которая будет именно твоей. Это, наверное, про мое искусство — с пальцами и руками [следы рук на глине], антиметод. Я действительно не полностью контролирую процесс: глина интерпретирует мою мысль. И хотя скульптуры похожи друг на друга, повторить их сложно, потому что глина сопротивляется, а руки живые, и из-за этого происходят мутации.

Мне кажется, это больше похоже на жизнь, потому что ровно и четко стоят [только] идолы, и кажется, что жизнь — это уродское движение, но при этом живое. Если ты говоришь «блин, это уродливо» — значит, это прикольно, значит, это новое. Фашизм, например, не любит ничего иного, ему надо что-то одно.

Мейнстрим и андерграунд

Есть искусство комфортное, которое не надо объяснять. Что изображено — неважно, главное, что оно цветное и приятное. [Такую картину] можно дорого продать и красиво в интерьер повесить. А андеграунд — это не очень удобное искусство, более экспериментальное. Оно и на вид странное, и дается сложнее обычному человеку для восприятия. В андерграунде ты ищешь новые языки, когда с людьми нет контакта изначально. Это такая вакуумная изолированная история.

Сейчас же актуализируются такие художники, как Ансельм Кифер, которые отражают посттравматический синдром. Большие глубокие переживания происходящего актуальнее, нежели чем создание каких-то суперновых форм.

Искусство в современной России

В галерее [Anna Nova] после 24 февраля осталось три художника. Было 16 или 14. Основная тусовка тех, кто был не согласен, отсидел за демонстрации, я так понял, — в Грузии, Ереване и Сербии. Некоторые из наших уехали: Леня Цхе учится в Германии, Аня Андржиевская перебралась в Испанию и др.

Основная тема [искусства] сейчас — изменения, отъезд. В прошлом году он был более актуален. Сейчас можно наблюдать или полное отключение от этой повестки, или, если это осмысление, то в основном про путешествие, странничество.

Я знаю, что существует цензура. Нельзя все высказывать в галереях, потому что к тебе вполне могут прийти — это реальность.

Здесь [в России] люди достаточно травмированные трагическими событиями ГУЛАГа и Советским Союзом, государственным беспределом. Поэтому один из аспектов выживания — стать лояльным к требованиям. А если ты такой уникальный и не можешь не высказываться, естественно, тебя уже, скорее всего, записали в иноагенты и максимально попытаются отрезать от всех возможных ресурсов.

![«С каждым этим действием [выставкой] ты немножко двигаешься вперед, а потом смотришь — изменился ли мир, нужно ли это кому-то» / Фото: Ксения Максимова специально для Дискурса «С каждым этим действием [выставкой] ты немножко двигаешься вперед, а потом смотришь — изменился ли мир, нужно ли это кому-то» / Фото: Ксения Максимова специально для Дискурса](https://assets.dscrs.site/unsafe/1600x/production/image/8ce06aa0-3b89-11ee-bf5a-fb1e8c874af1.jpg)

Для некоторых художников, наоборот, появилась возможность, потому что освобождаются места [в галереях, учебных заведениях]. Вроде как институции не все закрылись, есть недобор. В галереях могут появляться новые люди, которые раньше не вписывались в формат долговременных договоров, — в них сомневались.

Если ничего не делать, тогда сложно будет искать своих. С каждым этим действием [выставкой] ты немножко двигаешься вперед, а потом смотришь — изменился ли мир, нужно ли это кому-то.

По крайней мере я понял: если ничего не делать, это совсем шизофрения какая-то.

Если у тебя не будет собственного дела, это очень странно, в этом есть самобичевание, саморазрушение. Так ты можешь стать подвластным… Не подвластным, а человеком, на которого можно повлиять. А здесь [в искусстве] — свои идея, умение, которыми ты вроде как можешь поддержать [свой] мирок.

Плоды эмиграции

Мир изменился — появились запрещенные искусство и художники. Это все разъединило людей — те, кто были в художественной среде, уехали. А мы так никуда и не уехали, у нас такое легкое «партизанство», сопротивление. Я подумал, что, если сохранить себя и продолжать развиваться независимо от влияния, — будет такое сопротивление-дополнение этому миру.

[Остаюсь в России, потому что] у меня здесь возможности. Там [за границей] явно превращусь в «крестьянина». Я из Сибири и знаю, что такое жить в контексте выживания: оно тебя просто съест, и можно потерять искусство. Получается, только странником делаться, который совсем ни к чему не привязан. Но там [за границей] я буду малопонятен.

Кто уехал, будет делать русское искусство за рубежом. Сейчас все жестко закрылось — занавес железный, берлинская стена, а когда она падет, тогда будут спрашивать: кто тут, ребята, этим [партизанским искусством] занимался? Опять возникнет публичность и, возможно, новая волна интереса к «закрытому» искусству.

Анестезия и терапия искусством

У меня нет опыта общения с психологом. Я из Сибири. Там надо переживать и топить все в себе. Знаю, что много людей в Петербурге обращается к психологам. Мне бы не хотелось идти куда-то ворошить раны. Я слишком долго забывал, чтобы сейчас опять в это влезать.

В искусстве тоже есть медикаментозный аспект. Анестезия, может, и помогает кому-то, некоторым вовсе трагические вещи не нужны. Важнее, чтобы люди могли найти себе подобных. То есть мы можем создать разнообразие интересов и поддерживать его для того, чтобы все, кто дальше будут идти, не забывали, что они не одни. Это мне более интересно: ты находишь единомышленников (не только в сфере искусства), приверженцев какой-то идеи.

Без связи с подобными себе — ты будешь изгоем. А так можно существовать и в подпольном варианте, но быть вместе.

Читайте также:

«Свобода — это приглашение к диалогу и сотворчеству». Кто и зачем снимает кино о современных художниках в России-2023?

Семиглазка в стране бессознательного. Художник Хиросигэ о новой выставке, возвращении жуткого и языке сострадания

«Чем больше правил ты нарушаешь, тем лучше»: керамистка LotaLota_ об искренности в искусстве и работе за еду

Театр — последняя территория свободы: режиссер Баркар о культурной сегрегации, идеальном спектакле и синдроме самозванца

Человечество наизнанку. Мрачное погружение в эсхатологию Каварги: о чем говорят обломки культуры среди природного хаоса