Александр Баркар — режиссер из Луганска, создатель волгоградского независимого «ноунейм-театра» и один из немногих, кто ставит спектакли по фантастике на российской сцене. В большом интервью мы поговорили с ним о том, как радиопостановка о сталелитейном заводе положила начало его карьере в Москве, каким образом синдром самозванца проявляется в творчестве, почему фантастика — самый нужный сейчас театру жанр, что общего у режиссеров и математиков, в чем заключается творческий метод самопротиворечия, как культурная сегрегация портит искусство и почему сегодня театр в России — это единственное место тотальной свободы и удовольствия.

Александр Баркар обучался в родном Луганске актерскому мастерству, там же создал театральную студию Deep, просуществовавшую под его руководством шесть лет, за которые было поставлено около 20 спектаклей из классического и современного репертуара в разных жанрах. В 2012 году переехал в Москву. Занимался радиоспектаклями и постановками в разных театрах России и ближнего зарубежья, участвовал в театральных лабораториях и фестивалях. Прошлой осенью всколыхнул театральное (и не только) сообщество премьерой спектакля «Страсти по Тилю», до этого переносившейся то ли по техническим, то ли по политическим причинам (о чем упоминала Ксения Собчак, например). В апреле 2023-го выпустил в Волгограде три спектакля за две недели, задействовав местных артистов и основав независимый театр No_Name Theatre. Мы поговорили с Александром про искусство быть другим, про идеальный спектакль, культурную сегрегацию и творческие принципы.

— Кажется, у каждого творческого человека есть люди, которые пытаются его убедить в том, что у него нет таланта и призвания. Был ли у вас такой опыт?

Да, так и есть. Мной с детства были недовольны окружающие. Мама, к примеру, всегда поддерживала, но тем не менее относилась скептически к тому, что мне было интересно. И вроде бы у семьи не возникало вопросов по поводу моего решения заниматься актерским искусством, но при этом я всегда оказывался недостаточно хорош. Что бы я ни делал, я слышал от самых близких людей: «Да, неплохо, но ты можешь лучше». Вот это состояние, в котором ты постоянно кому-то доказываешь что-то, оно с детства со мной. Кстати, благодаря этому я приобрел жесткий синдром самозванца.

Сколько лет в профессии меня не покидает ощущение, что я занимаю не свое место, что есть кто-то значительно лучше меня, кто-то должен быть на моем месте, а я тут случайно пока что оказался.

Все время кажется, что придут какие-нибудь взрослые дяди и скажут: «Мальчик, что ты здесь делаешь? Пойди погуляй!»

Конечно, это из детства, из-за отчужденности и зацикленности на себе. Меня не особенно принимали в компаниях; опять же — я был одинаково недостаточно хорош и для отвязных, и для правильных. Как-то был всегда между и сбоку. Вероятно, это оттого, что я был слишком книжный мальчик. Мало кто мог поддержать разговор на темы, которые мне интересны, а темы, которые были интересны сверстникам, не интересовали меня.

— Я хорошо знакома с подобной ситуацией. Мне в итоге повезло найти друзей в литературной студии, а вам?

Было, к счастью, сообщество приятелей, таких же «головастиков». К примеру, лучший друг, с которым мы по сей день близко общаемся. Но даже он остается в моем восприятии тем самым прекрасным, талантливым «сыном маминой подруги» — знаете, который всегда умнее и лучше тебя. Пожалуй, я ему не завидовал, но все время ощущал, что не дотягиваю, что не настолько хорош, силен, харизматичен, уверен в себе. Я смотрел на него, как на своего кумира, и с этим ощущением прожил всю свою жизнь: не в отношении конкретно этого друга, но в принципе большинства людей, с кем я общался.

Это также перекочевало в отношения с женщинами: о любимых из прошлого все время говорю «прекрасные женщины», сразу давая понять, что я их не достоин. Большинство отношений, кроме знакомства с моей женой, закончились фиаско именно благодаря такому настроению. Ведь когда ты для себя недостаточно хорош, тебе всегда предпочитают кого-то другого. Естественно, это не могло не наложить отпечаток на всё мое творчество и на то, как я воспринимаю реальность и как себя чувствую вообще.

— Это очень странно слышать, потому что у вас достаточно успешная карьера. Вам скоро 42 года, и как раз можно подводить итоги.

У меня офигенная карьера, и, наверное, можно сказать, что это немного история Золушки. Мне страшно повезло во многих моментах, хотя всего, что со мной произошло, я добился своим трудом, без протекции. Всё, что я имею — от своей семьи и до режиссерского статуса — всего, кроме одного эпизода, добился самостоятельно. Но все равно, когда смотришь со стороны на свою жизнь, кажется, что этот путь невозможен, если твоя отправная точка — Луганский колледж культуры и искусств… Но тем не менее я сейчас здесь, в этой точке времени, и я собой доволен.

Хотя эти вещи существуют во мне параллельно: абсолютное чувство собственной значимости и понимание своей ничтожности, постоянное сомнение в том, что я вообще имею право кому-либо что-либо говорить. Но, наверное, у любого творческого человека присутствует такая дуальность.

Стараюсь не оставаться уверенным в собственной правоте. Я всегда сомневаюсь, всегда.

Наш мастер говорил: «Как только вы решите, что поняли профессию, — вы мертвы». Вообще очень многие вещи, составляющие меня, мою карьеру, мою профессию, мое понимание театра, заложены, конечно, моим мастером, которого я считал всегда чем-то вроде своего первого отца. Своего настоящего отца я не знал и не общался с ним — просто в какой-то момент узнал, что он существует, а Владимир Андреевич Саган очень во многом заменил мне отца.

— То есть вы из мальчиков, воспитанных женщинами?

Да! Я абсолютно маменькин сынок, хотя мама не была со мной ласкова, была жесткой и общалась, как со взрослым человеком.

— Расскажите о вашей работе на радио.

Я делал радиоспектакли по повестям Тургенева, пьесу Константина Арбенина «Темница», «Прощай, конферансье» Григория Горина и пьесу Игнатия Дворецкого «Человек со стороны», которая, собственно, стала для меня путевкой в профессиональную режиссуру. Когда я приехал в Москву, у меня не было работы по профессии. Мне повезло устроиться на радио редактором программ по протекции своей жены, работавшей там прежде.

В какой-то момент на радио записывался проект по хорошо забытой советской драматургии, выигравший большой грант. Участие в нем принимали молодые выпускники Гитиса, Щуки. Пригласили несколько молодых режиссеров, предложили им выбрать пьесы. Они выбрали и начали записывать, но грант был большой, и одну пьесу про сталелитейный завод — «Человек со стороны» — никто не хотел брать. Тогда моя начальница Марина Багдасарян предложила мне такую «халтуру». Я понял, что это, наверно, единственный шанс как-то зацепиться за профессию, и стал делать этот спектакль.

Важно было сделать его именно режиссерским: найти способ передать в звуке то, что невозможно передать в визуале. То есть, если мы говорим о сталелитейном заводе, надо найти способ показать, как он звучит: не так, как его ожидают слушатели, но при этом так, чтобы они поняли, что это сталелитейный завод.

Или как сделать, например, сцену казни, в которой толпа комментирует смерть героя, но не просто как выкрики из толпы, а как интернет-чат? Что я и сделал в данном спектакле [«Страсти по Тилю»].

Я ищу аналогии — это один из моих любимых приемов — найти точную аналогию и продать ее зрителю вместо иллюстрации.

«Человек со стороны» стал удачным опытом: в спектакле я задействовал актеров исключительно Российского академического молодежного театра, и потом запись радиоспектакля попала на стол к руководителю РАМТа — Алексею Владимировичу Бородину. Ему показалось интересным то, что мы сделали, и он предложил мне поучаствовать в режиссерской лаборатории. Я сделал эскиз спектакля по пьесе Виктора Розова «Затейник». Бородин посмотрел эту работу и сказал, что эскиз будет доработан и войдет в репертуар РАМТа как полноценный спектакль. Так я попал в профессиональную режиссуру и поставил свое первое название в профессиональном театре. А дальше критики пришли на этот спектакль, посмотрели и оценили его, стали потихонечку меня рекомендовать. Так вот через лабораторию я пришел к тому, кем являюсь сейчас.

— То есть это был тоже такой элемент везения?

Ну, смотрите: если бы я не попал на радио, этого бы не произошло. Я бы не попал на радио, если бы не оказался в Москве. А в Москву я переехал к своей жене, которая из Москвы приехала в Луганск смотреть спектакль «Темница» по пьесе одного из ее любимых авторов — Константина Арбенина: она узнала, что где-то в Луганске какой-то человек впервые поставил спектакль по этой пьесе. «Темницу» я поставил, потому что до этого ставил другой спектакль, который увидел Арбенин и сказал мне, что у него есть пьеса…

— А что за спектакль увидел Арбенин?

Это было «Искусство быть вместе» по произведениям современных русских писателей-фантастов (Каганов, Лукьяненко, Семецкий, Бормор). Это тоже был такой своеобразный вызов. «ИБВ» я поставил потому, что у меня идея-фикс — ставить фантастику, чего не делает почти никто. Я был уверен, что могу показать ее на сцене так, чтобы она работала и воспринималась зрителем. Это был такой внутренний челлендж: любовь к фантастике и театру трансформировалась в то, к чему я сейчас пришел.

— Фантастику преимущественно американскую имеете в виду?

Нет, я очень люблю и российскую фантастику, конечно же. Я фанат Стругацких, Беляева, Ефремова, Обручева (это, так сказать, база) и всех, кто был после них: это и Лукьяненко, и Дивов, и Марина и Сергей Дяченко — вообще самые любимые в этом сегменте, потому что они очень театральны, и Леонид Каганов, и Александр Громов, и Евгений Лукин, и «Посмотри в глаза чудовищ» Лазарчука с Успенским, Виктор Рыбаков… А из зарубежных — это Хайнлайн, Фрэнк Херберт, Филипп Дик, Роберт Шекли и Айзек Азимов, естественно.

У меня даже есть большая лекция на тему того, что современный театр не замечает фантастику как жанр и делает большую ошибку: когда-нибудь это нам всем сильно аукнется.

Потому что аудитория не прощает снобизма и отсутствия интереса к трендам.

Если ты не понимаешь, что интересует общество, куда смещается вектор интересов — ты неизбежно отстаешь и проигрываешь на дистанции. Сейчас фантастика — самый популярный жанр массовой культуры. От увлечения анимэ и заканчивая супергероикой. Театр зря не обращает на это пристального внимания, а зачастую вообще игнорирует.

— Вы больше читаете современных авторов или классиков?

Я читаю то, что попадает в поле зрения; чаще всего что-то современное. С точки зрения жанра я отдаю предпочтение фантастике, потому что она меня по-настоящему вдохновляет. Но мне попадаются и другие произведения: мейнстрим, документалистика.

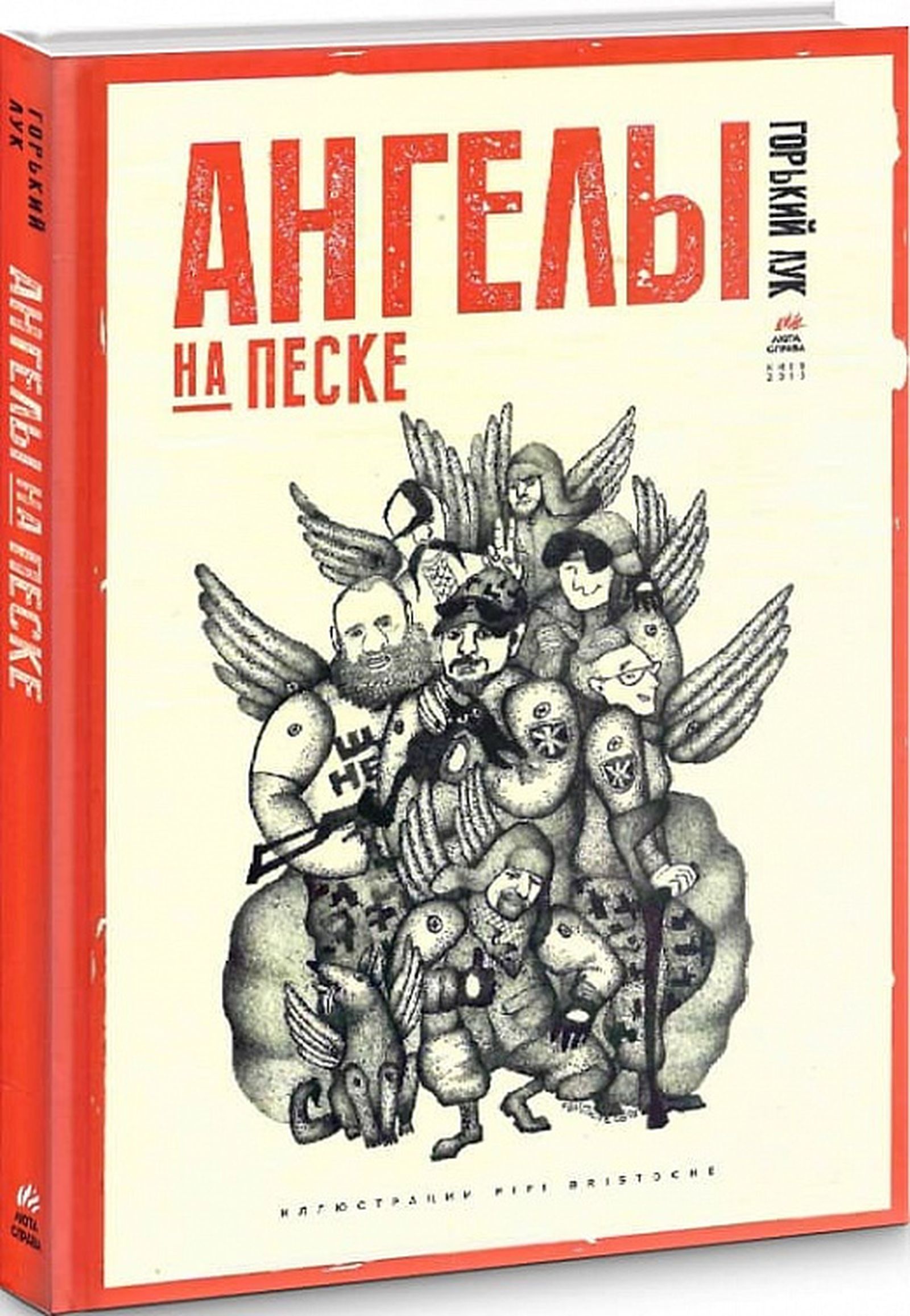

Последнее произведение, которое произвело разрывное впечатление, — книга Горького Лука «Ангелы на песке»: про войну на Донбассе. Это примерно 2017–2018 годы, когда горячей войны еще нет, и автор описывает быт солдат на линии фронта, интерпретируя сказки: например, «Стойкий оловянный солдатик» или фильм «Чужие». Сам автор — парамедик. Это безумно трогательно и круто, это литература, которую впитываешь кожей.

Еще один важный для меня в последние годы писатель — Олег Дивов. У него есть замечательная книга про автомобильный завод «Объекты в зеркале заднего вида», где совершенно гениально показана корпоративная машина — то, как она пожирает человека, видоизменяет его. Причем эта схема работает в любой сфере: то есть там показан автозавод, но кристально ясно, что система легко экстраполируется на другие виды деятельности.

Схема «прогибайся или прогибай» — это единственная возможная в нашем обществе схема выживания и абсолютная девальвация личности.

Вот это состояние конвейера, которое там описано, оно очень сильное.

Кто еще из последних? Дмитрий Данилов, которого я тоже люблю как драматурга, естественно, но вот «Саша, привет» — совершенно чудная вещь, хотя там тоже определенное фантдопущение присутствует.

К большому сожалению, из-за того что я постоянно репетирую, я не могу читать в том объеме, в котором читал раньше; при этом я не покупаю бумажные книги, поскольку дома уже нет места, и мы с женой (она театральный критик), покупаем книги только профессиональные, а всю беллетристику читаем в электронном виде.

— Что сейчас чаще ставят — классику или современную драматургию?

Примерно пятьдесят на пятьдесят, но штука в том, что классика — это почти всегда беспроигрышный вариант, потому что зритель обычно идет просто на название, а современную драматургию ставят, потому что людей очень интересует современность. И они игнорируют фантастику, потому что считается, что фантастика — это якобы про что-то, что будет когда-то или чего нет. На самом деле это абсолютная ерунда, потому что фантастика — это именно про то, что происходит сейчас.

В любом жанре существует хорошая и хреновая литература. Что делает одно произведение великим, а другое нет? Вот цитата из «Берега утопии»:

«Это какое-то наитие, вдохновение. Это искра, которую Бог вложил в душу художника. Вот он сидит за столом, рука с пером неподвижна, но лишь перо тронулось — момент упущен. Где он был в это мгновение? Смысл искусства в ответе на этот вопрос».

Возвращаясь к фантастике, любое произведение, где присутствует фантастическое допущение, для меня фантастика. «Мастер и Маргарита», например.

Вот я рассказывал о книге про автомобильный завод, для меня это фантастика, потому что там есть фантдопущение: этот завод находится в России, и в нем выпускают лучшие машины в мире. Хотя всё остальное там написано в жанре псевдореализма.

Или «Облачный атлас» [и книга, и фильм] — прекрасное произведение, оно мне напоминает головоломку, которую можно неправильно собрать. Знаете, есть такие паззлы, где кусочки подходят в разных местах одинаково, но тогда паззл собирается неправильно. Есть прекрасный разбор на ютуб-канале «Эпизоды»: автор очень интересную интерпретацию выбирает.

— Чем гениальный автор отличается от талантливого?

Умением быть другим. Для меня это абсолютное определение таланта. Талант — это тот, кто может не повторяться. Это тот, кто может отказаться от себя удобного ради чего-то большего, но неожиданного. Почему Beatles — великая группа? Потому что они могли писать песни типа I wanna hold your hand и они же могли писать песни типа A day in the life и Strawberry fields forever. Если их поставить рядом — невозможно представить, что это написали те же люди. Это гениально. Именно поэтому я люблю битлов и не люблю, например, Imagine dragons. То есть «драконов» люблю на уровне того, что у них прикольные песни, но они повторяются из альбома в альбом: риффами, мелодикой, структурой песен. Я их уважаю, но им не хватает смелости отказаться от себя и искать новое.

Станиславский говорил, что каждый уважающий себя артист, творческий человек вообще, каждые пять лет должен переучиваться заново, иначе он стагнирует.

Поэтому я в себе все время сомневаюсь, и именно это, возможно, не дает мне успокоиться и мотивирует работать.

— Страх самоповтора?

Да, конечно. Об этом Захаров написал в своей книге [«Контакты на разных уровнях»] гениально: «Режиссерская профессия такая же опасная вещь, как и актерская. Уловить собственную деградацию почти невозможно. Я сколько ни пытаюсь — не получается». Этот страх деградации заставляет меня продолжать работать.

— Давайте вернемся к вашей новой работе «Страсти по Тилю». Это все же мюзикл?

Это музыкальный спектакль. В чем разница? В мюзикле песни двигают действие, сами по себе являются частью сюжета, и, если песню вынуть из повествования, зритель не поймет, о чем идет речь. А музыкальный спектакль — это когда песни усиливают событие, которое и так существует. «Страсти по Тилю» — это музыкальный спектакль, ведь, если убрать из него песни, сюжет не пострадает, но структура и атмосфера спектакля разрушатся.

— А что думаете о мюзикле «Норд-Ост» по роману «Два капитана», над которым вам довелось работать на радио?

«Норд-Ост» — совершенно потрясающая вещь: для нашего театрального сообщества это феноменальная работа, потому что впервые российский мюзикл стал выглядеть как мюзикл, и это был бродвейский уровень во всех отношениях. Даже сейчас, когда смотришь восстановленную версию, понимаешь, что это было потрясающе, а для того времени это стало настоящим чудом.

Но с тех пор ничего подобного этому не родилось. Только в последние годы театр мюзикла стал делать крупнобюджетные проекты. Сейчас большая часть мюзиклов делается по лицензии или с привлечением западных профессионалов. Никто не хочет вкладываться большими ресурсами в проекты подобного рода, потому что не верит, что можно делать оригинальный контент такого уровня чисто нашими силами. Хотя сейчас рынок очень сжался, как «шагреневая кожа». Но основные премьеры мюзиклов прошли в прошлом году: и «Ничего не бойся, я с тобой», и «Шахматы», и «Принцесса цирка». И они все делались при активном участии западных профессионалов, но с нашими артистами. Сейчас пока что-то доделывается еще с прошлого года, а про новые постановки у меня нет информации.

— А вы вообще любите мюзиклы?

Скажем так: я сильно пересмотрел отношение к мюзиклам буквально в последние полгода. Я к ним относился равнодушно: есть и есть, меня это не трогает.

— Притом что музыку вы любите…

Музыку я очень люблю, но в музыкальных спектаклях. А вот эти истории, где большая массовка, где все сделано в таком развлекательном стиле… Скептически мне виделось, скажем так. Джорджо Стрелер, в свое время работавший много над оперными спектаклями, называл оперу чудесным недоразумением от театра. Вот и я считал, что мюзикл — это чудесное недоразумение.

Но недавно познакомился с одной прекрасной девушкой, театральным художником-технологом. Мы работали над одной постановкой и много общались. Она — абсолютный фанат мюзиклов, и я, взглянув ее глазами на этот жанр, понял, что это, наверное, то, что я хотел бы попробовать сделать, если бы у меня когда-нибудь появились возможность и ресурсы. Выстроить спектакль на сложнейшей технологии — очень соблазнительно.

В основном мои спектакли технологически очень просты, потому что я всегда был человеком без бюджета и мне приходилось делать театр из того, что есть.

Пустое пространство, как писал Питер Брук. Но представить себе ситуацию, в которой твой спектакль будет завязан на сложную машинерию, на огромное количество людей, которые должны, как механизм, выполнять все свои функции, начиная от артистов балета, вокалистов, техников, монтировщиков, — эта задача кажется очень интересной, это то, что хотелось бы попробовать сделать.

У меня вообще огромная любовь к желанию спорить с самим собой. Очень люблю делать то, что мне не нравится. Например, в театре не люблю натурализм, поэтому страшно хочу сделать спектакль в абсолютно натуралистической манере. Не люблю статику на сцене: мне кажется, что если артист сидит больше одной минуты, то всё — это нельзя показывать зрителю, меня это бесит. Страшно хочу сделать спектакль, в котором вообще никто двигаться не будет.

Хочу сделать так, чтобы мне понравилось то, что мне не нравится: найти способ сделать то, что я не люблю тем, что будет интересно.

Я не люблю видеопроекции: для меня это синоним беспомощности режиссера в работе над театральным спектаклем. Поэтому всерьез присматриваюсь к вариантам использования видео в спектакле и даже начинаю пробовать это делать.

Или, например, использование музыки. Кто-то мне однажды сказал: спектакли Баркара так себе, но музыка там классная. Я психанул и следующий спектакль сделал без музыки вообще. И это была «Темница», которая, по большому счету, стала для моего театра чем-то вроде «Чайки» для МХАТа. Благодаря ей я состоялся как режиссер. Только потому, что я со злости, на спор решил сделать спектакль, отказавшись от того, что мне удобно. А, например, «Мизантропа» [по пьесе Мольера] я делал с намерением высмеять все штампы современной режиссуры.

— Например, какие?

Использование видеопроекций: мультфильм идет на экране, а аудиоряд — цитата из «Бойцовского клуба», когда Ёжик говорит Медвежонку — «Мы из поколения мужчин, воспитанных женщинами. Поможет ли другая женщина в решении наших проблем?»

Или, например, использование в современных спектаклях музыки популярных исполнителей. Есть такой современный режиссерский тренд, особенно в какой-нибудь классике — взять, например, «Войну и мир» — выйдет Пьер Безухов и споет: «Единственная моя»… Это вот, знаете, как у Оксимирона: «Кринж — это моё». Очень многое выстроено в современном спектакле на шокирующем несоответствии, на том, что в обиходе называется кринжем: словечко такое новояза, которое вошло в нашу речь. И я намеренно в этом спектакле кринжатиной занимался, но каждую из этих вещей старался оправдать для себя. Найти способ сделать так, что, если бы я был зрителем, мне бы это понравилось.

Для меня ярчайший пример — «Чайка» Юрия Бутусова в «Сатириконе». Большинство из того, что в нем сделано, в других спектаклях мне не нравится. До отвращения. А в этом спектакле — вызывает восторг и преклонение. Как он ухитрился то, что мне не нравилось никогда, сделать так, чтобы это вызвало придыхание? Потому что он талантливый режиссер.

Я хочу делать так же. Не в смысле, как Бутусов, а с точки зрения смысла: я хочу то, что невозможно воспринимать, сделать тем, что все будут любить, и найти способ, как это сделать.

Любая режиссерская задача в постановке спектакля — это головоломка, математическая формула, теорема Ферма. Тебе нужно ее решить, она не поддается, но это не означает, что у нее нет решения, просто нужно подумать и найти его.

Любой спектакль — это слоеный пирог. Зритель с первого просмотра может увидеть только верхний слой — сюжет и общую стилистику, но расшифровать и разобрать его, догадаться, почему это сделано вот так, можно только со второго, третьего или четвертого раза.

Я стараюсь не делать ничего случайного. Цвет костюмов, стиль музыки, истории из жизни автора, контексты и отсылки — все должно работать на смысл, это не просто стилизация. Все должно быть идеально с точки зрения смысла. Я, например, говорю артистам: «Через другое плечо поворот!» Кажется, неважно, через какое плечо, в какую сторону повернется артист, чтобы оказаться в той или иной точке. Нет. Важно. Все мои спектакли выстроены до поворота головы у артиста, там масса мелкой и кропотливой работы.

— Какие существуют образы режиссеров в литературе и какие из них вам ближе?

Например, «Театральный роман» Булгакова или «Театр» Моэма. Одна из самых моих любимых книг — это «Пещера» Марины и Сергея Дяченко, где есть сюжетная линия, посвященная тому, как в течение всего произведения режиссер ставит спектакль. И вот артист, играющий главного героя, не выдерживает напряжения репетиций и выпрыгивает из окна. Погибает. Режиссер собирает труппу, у которой шок, конечно, и говорит такую фразу: «Весь театр может повыбрасываться из окон, но премьера стоит 25 ноября, и она будет». Я стараюсь жить по этому принципу. Раман Кович — этот самый режиссер из «Пещеры» — одно из воплощений режиссера в художественной литературе, которое мне по восприятию наиболее близко.

У супругов Дяченко есть еще одна прекрасная повесть «Кон» о молодом режиссере Тимуре Тимьянове, который ставит свой первый спектакль в лучшем театре мира. И я люблю себя сравнивать одновременно с опытным и признанным Ковичем, и с дебютантом Тимьяновым. Их объединяет желание идти до конца в том, что они делают, и когда все обстоятельства складываются против них, они не отступают.

Лев Додин, когда я был на его мастер-классе, рассказывал прекрасную аналогию, которую я всем артистам теперь привожу в пример. Он говорил: если мы поставим себе цель — дойти пешком от Петербурга до Комарово, то это будет непросто, но если подготовиться хорошо, то, в принципе, можно. А если поставить себе цель дойти пешком от Петербурга до Владивостока, то можно и не дойти, но ты уйдешь гораздо дальше, чем Комарово… И вот я хочу дойти до Владивостока. Мне неинтересно идти в Комарово, хотя туда тоже трудно идти: я хочу идти дальше. И я прекрасно понимаю, что могу туда не дойти, но это не так важно, что не дойду: я хочу поставить идеальный спектакль. Догадываюсь, что, вероятно, не поставлю его в своей жизни, но понимаю, каким он должен быть и иду туда постепенно. С каждым новым спектаклем я все ближе, хотя все равно еще далеко.

У Буткевича была хорошая мысль на эту тему: достичь идеала — невозможно. Но то, что он есть, позволяет тебе идти в его направлении.

— Это должен быть спектакль по какому-то определенному тексту?

Нет, идеальный спектакль по структуре и воздействию на зрителя. Такой спектакль прямо описан в книге «К игровому театру» Михаила Буткевича, и я понимаю, что в нынешней театральной реальности ни один режиссер, ни один театр не способен это сделать. Но описан он абсолютно конкретно. Я увидел в этой книге театр будущего, и я хочу им заниматься.

Подробнее [можно прочитать] у Буткевича, причем это единственная из всех театральных книг, читанных мной, которая написана как приключенческий роман, а не дидактическое пособие или мемуары. А я люблю приключения и фантастику и вообще люблю литературу pulp-fiction, условно говоря, я люблю кайфовать от литературы, люблю сюжет, «вкусные» образы. Не люблю Достоевского. Уважаю, но не люблю. Не люблю Толстого за его кондовый язык. Люблю Чехова, потому что он смешной! Его вкусно читать. И я не понимаю этого снобизма, типа, вот есть Герман Гессе или Замятин с Кортасаром, а кроме них нет других авторов, достойных моей книжной полки.

— Вам знакомы такие люди?

Их полно, а в театре — каждый второй практически. Почитайте интервью любого театрального режиссера, где его будут спрашивать, какие у него любимые произведения. И там зачастую будет: «Я люблю Достоевского, я предпочитаю Чехова». Мало кто скажет: «Я читаю Толкиена или Роберта Желязны» и т. д. Как в пьесе Хейфеца «Спасти камер-юнкера Пушкина»: «Самый главный поэт — Пушкин, главный прозаик — Достоевский, а художник кто? — Правильно, Репин».

Никто не говорит, что они писали плохие произведения или недостойны быть великими. Достойны. Они и есть великие. Просто не надо клеймить позором тех, кто любит, например, Бориса Акунина. Акунин ничем не хуже Достоевского, как Джоан Роулинг не хуже Мэри Шелли. Если авторы пишут для людей, если они неравнодушны, если книги интересно читать, если после прочтения возникают мысли… Значит, главное сделано.

Зачем заниматься культурной сегрегацией? Не люблю, когда кого-то превозносят за счет унижения других.

Я могу читать с удовольствием «Дюну» Херберта, которую читать все равно что камни грызть, особенно четвертую книгу: это сложный текст, но это великое произведение, которое трудно читать физически. Но мне не придет в голову говорить, что «Дюна» — это вершина литературы, а к примеру «Эльрик из Мэльнибонэ» Майкла Муркока — мусор.

Не всё, что легко читается, — говно. Как и не всё, что при чтении заставляет страдать, — гениально. Вопрос в том, что тебя трогает, даже если это Сидни Шелдон, например. Никто не имеет права считать тебя бездарностью, человеком с плохим вкусом и т. д.

Чувства, которые мы проявляем, не менее важны, чем интеллект, которым кто-то щеголяет.

«Серьезное лицо — еще не признак ума. Все глупости в мире делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь». [Григорий Горин «Тот самый Мюнхгаузен»]

— Как, по-вашему: игровой театр больше ориентирован на комическое или на трагическое?

Игровой театр, как мне кажется, сочетает все возможности театра: от документального до театра кукол. То есть ты можешь использовать всё и жонглировать этим. И это круто.

Игровой театр — это театр абсолютной свободы, всегда разной, никогда не надоедающей.

Суть игрового театра — в самом понятии «игра»: игра — это удовольствие, это пространство риска, где всегда присутствуют ставки, даже если это игра на интерес. Игра тебе всегда интересна: ты можешь заниматься ей бесконечно. Нас в детстве загоняли домой, потому что на улице было интереснее. Игра — это всегда риск, щекотание нервов, выработка эндорфинов, поэтому игровой театр — самый, на мой взгляд, интересный вид театра вообще.

— Можно ли говорить о будущем театра, учитывая, сколько людей уехали?

Театр — единственное, что остается живым. Всегда. Не кино, не музыка, именно театр: потому что театр — это создание коллективного присутствия. Валерий Фокин в интервью Гордеевой очень хорошо сказал, что, по сути, приход в театр сейчас — это санкционированный митинг. Точнее — несанкционированный, который не могут отменить.

Все всё понимают: и те, кто на сцене, и те, кто в зале. Все молчат об этом, это общий договор, тайное общество, здесь говорят о том, что важно, и о том, о чем нельзя говорить за пределами театра.

Театр — это последняя территория свободы, и поэтому я буду заниматься им до конца, пока у меня будет такая возможность.

Удивительно, что за пост в соцсетях можно сесть, а за спектакль — можно прославиться, хотя будет сказано то же самое. Вот сделали мы «Тиля», к примеру. Сказали то, что важно для нас, и нас, кажется, [судя] по реакции зрителей, — услышали и поняли.

— Но все равно есть риски. Ведь «если есть те, кто приходят к тебе, найдутся и те, кто придут за тобой»…

Конечно. Но этот страх привычен еще со времен Мейерхольда. Мейерхольд, Михоэлс, Таиров, Курбас… Ты ж понимаешь прекрасно, чем всё может кончиться. Конечно, если произойдет какая-то плохая ситуация, то на гражданскую позицию резко останется мало места и возможностей. Тот же Мейерхольд признавал себя финским или каким-то еще шпионом. Недавно издали его протоколы допросов — удивительное и кошмарное чтение.

Но ты же не живешь в вакууме… В «Дюне» Херберта есть прекрасная фраза, иллюстрирующая то, как я живу: «Любая личность, достигнув определенного этапа развития, скорее уничтожит себя, чем превратится в свою противоположность». Вот и всё.

Пока у меня есть возможность ставить спектакли, я буду ставить их так, как считаю нужным.

Надо быть дураком, чтобы выйти на сцену и пропагандировать лозунги, дав одним героям «Тиля» в руки флаги одного реального государства, а другим — другого. Ты тогда будешь дурак, а не режиссер, потому что искусство никогда не является иллюстрацией. Искусство — это умение пробудить в созерцателе мысль, заставить его думать. Заставить сознание работать. Как говорит Буткевич, и это гениальное определение, искусство — это выражение чего-то одного через что-то другое. Суперлаконично и абсолютно точно. Если ты умеешь выразить что-то одно через что-то принципиально другое — ты художник.

— Не знаю, работает ли это во всех видах искусства…

Абсолютно во всех.

— Мне кажется это все-таки немного абстрактным.

Нет, это конкретно. Вот у нас есть стул: вырази его в музыке. Если ты хочешь нарисовать стул, нарисуй что-то, непохожее на него, но так, чтобы все, кто это увидят, поняли, что это стул. Как это сделать? Ты — художник. Ты должен найти способ. Тот, кто умеет найти этот способ, — настоящий художник.

— А кого из художников, кстати, вы любите?

Как ни банально, я фанат Ван Гога, но в целом мне ближе всего импрессионисты: Ренуар, Моне, Мане, Сезанн. Дега люблю. Ну и Дали, конечно: мне нравится его видение мира. Оно похоже на взгляд хорошего режиссера. Парадоксальный.

Вот почему искусство живописи принципиально изменилось в начале ХХ века? Потому что раньше не было фотографии. Нельзя было запечатлеть момент, и момент фиксировали художники, занимаясь, по сути, стилистическим реализмом, так или иначе. Они копировали скоротечную реальность. Но случилось изобретение мгновенного запечатления реальности — фото. Живописцы в своем прежнем качестве стали не нужны, им пришлось искать способ по-другому выразить реальность, и отсюда пошли все «измы».

Почти то же самое произошло с театром, когда появилось кино, которое куда лучше демонстрирует конкретику отношений, крупные планы, состояния героев, общение и т. д. Театру пришлось уходить из-под этого удара, именно поэтому возник театр абсурда, брехтовский «эпический» театр, постмодернистский и постдраматический театр в нынешней редакции, документальный театр… Ну и все разные виды театра, которыми мы сейчас занимаемся. Именно поэтому театр — это искусство выражения чего-то конкретного не через иллюстрацию, а через что-то другое: через способ, идею, мышление режиссера. Я могу это доказывать бесконечно.

Вот Шарль де Костер взял фламандские легенды достаточно животного, скажем так, скабрезного и народного характера. Интерпретировав их через образ вечного шута и духа, он рассказал об освободительном движении в своей родной стране. Почему для него это было важно? Наверное, потому что у него что-то горело и болело внутри — личное, гражданское, национальное. При этом «Легенду о Тиле» в Бельгии долгое время вообще не признавали, хотя она была знаменита везде, и только в Бельгии — на родине автора — не считалась выдающейся книгой.

Так же и мои одногруппники до сих пор удивляются, что я режиссер. Потому что то, с чем мы растем внутри, не воспринимается нами как нечто важное и значимое. Нет пророка в своем отечестве — классическая история. [Так что] к черту ярлыки и «корочки» дипломов! Главное, чтобы человек говорил с человеком.

Читайте также:

Как философствует театр? Диктатура независимости, кризис идентичности и проблема поступка в спектаклях проекта «Лес»

«Русскую культуру надо вырезать и пересадить». Режиссер Влад Ляховецкий о бездомном искусстве и альтернативной России

Театр: возвращение в будущее. Манифест о новых сценических принципах живого искусства

Спектакли для себя. Что такое воля к театру и как она реализуется в современных аутоперформансах

«Я смеюсь над плачущим, я плачу над смеющимся»: невыученные уроки войны эпического театра Бертольта Брехта