Почему в тяжелые времена искусство помогает преодолевать тревогу и сохранять уважение к своему народу? Как эмигранты XX века продвигали отечественную музыку на мировой сцене? Каковы особенности русского музыкального языка? О прошлом и настоящем классической музыки журналистка Ирина Чепайкина поговорила с профессором Московской консерватории Полиной Федотовой. В интервью о том, как сохранить народные традиции в современном мире, пианистка рассказывает, кто стоял у истоков отечественного музыкального образования, какую роль в обучении сыграли дворянские усадьбы, в каких классических произведениях отразились церковные и фольклорные песенные мотивы, что лежит в основе авангардизма, почему педагогам из разных стран важно обмениваться методиками, каким образом санкции повлияли на отношения с западными коллегами, а также как благодаря музыке можно находить общий язык и восполнять недостатки воспитания.

— Когда в России появилось систематическое музыкальное образование и кто стоял у его истоков?

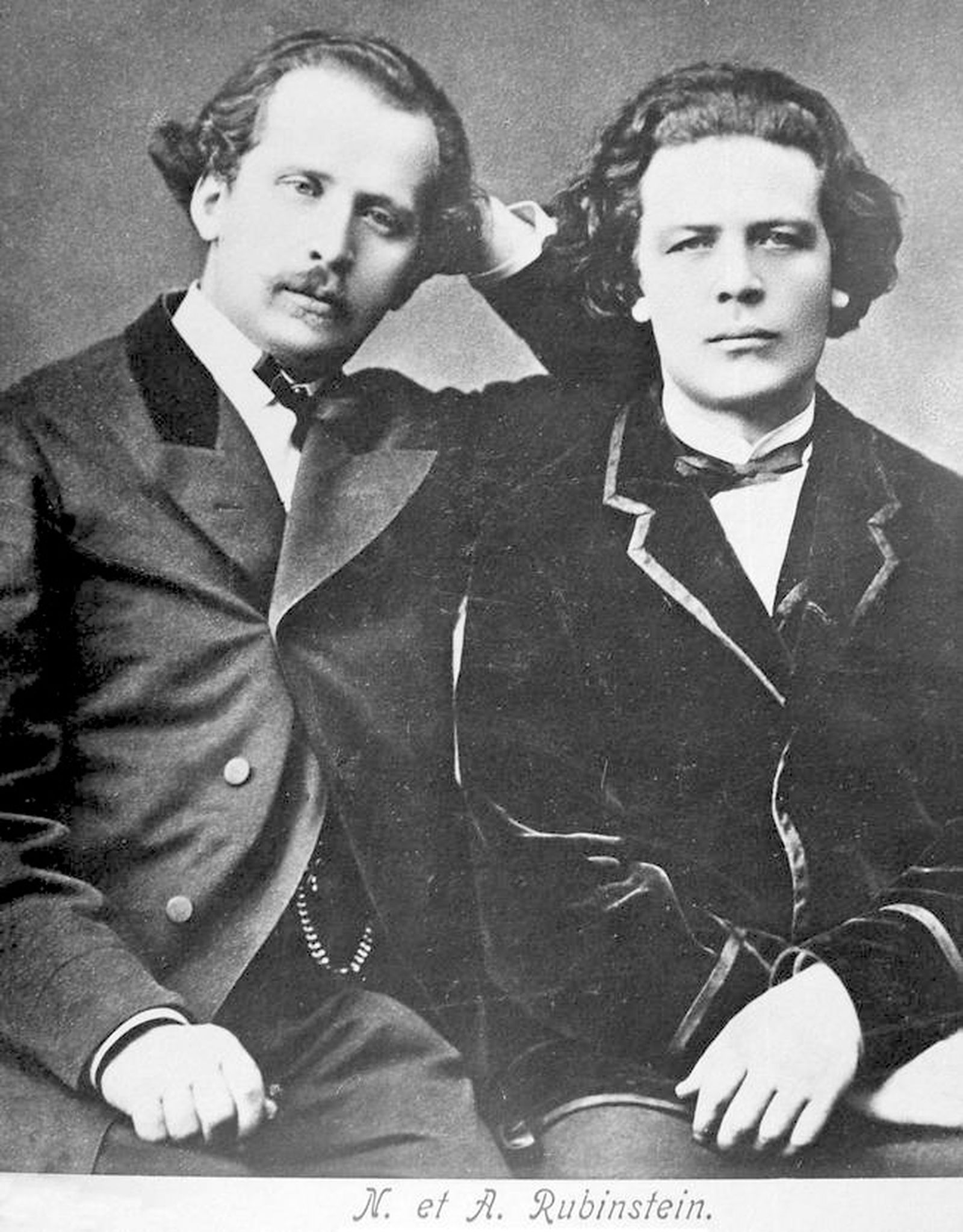

У истоков создания цельной системы подготовки профессиональных музыкантов в России стояли два брата — Антон и Николай Рубинштейны. Думаю, что воплощение такого труднейшего перспективного замысла было под силу только исключительным, масштабным личностям, какими и были братья Рубинштейны. Первая консерватория — Санкт-Петербургская — родилась немного раньше нашей, Московской. Ее создателем является старший брат Антон Григорьевич, композитор, пианист и дирижер. А кумиром московской публики в то время был Николай Григорьевич. Гениальный пианист, педагог, он обладал еще и незаурядными организаторскими способностями, умел притягивать талантливых людей и вдохновлять их своим энтузиазмом.

Все началось с создания Императорского русского музыкального общества — сначала в 1859 году в Санкт-Петербурге, затем в 1860 году в Москве. И вскоре стало очевидно, что России нужно высшее учебное заведение, способное достойно подготовить первоклассных музыкантов. В 1862 году была открыта консерватория в Санкт-Петербурге, а уже через четыре года — в Москве. Рождению консерваторий предшествовала драматичная борьба, поиск средств и государственной поддержки. Проект наконец был одобрен Министерством юстиции и просвещения, а также получил покровительство известной в то время меценатки, Великой княгини Елены Павловны. И вот — в 2021 году мы отмечали 155-летие Московской консерватории, нашей Alma Mater.

Первое время консерватория существовала главным образом на доходы от концертов Императорского русского музыкального общества, а затем по всей стране объявили сбор средств в поддержку нового учебного заведения. Некоторые благотворители отдавали туда своих детей, справедливо рассчитывая на высокий профессионализм педагогов. Интересно, что первый набор составил всего 150 учеников, которым было достаточно знать общую и музыкальную грамоту, что никак нельзя сравнить с нынешним высоким уровнем требований к абитуриентам.

Московская консерватория далеко не сразу заняла всем известное здание, раскинувшее «крылья» вокруг памятника П. И. Чайковскому. Поначалу занятия проходили в арендованном доме на углу Воздвиженки и проезда Арбатских ворот. (К сожалению, мы никогда не увидим это здание, поскольку оно было разрушено в 1941 году во время воздушного налета.) Время шло, учеников и педагогов становилось все больше, и летом 1877 года Московское отделение Русского музыкального общества приобрело в собственность особняк княгини Дашковой на Большой Никитской улице, который рос и менялся вместе с консерваторией.

— А когда сложилась современная трехступенчатая система профессиональной подготовки музыкантов «школа — колледж — высшее учебное заведение»?

Уникальная трехступенчатая система — это наша историческая традиция, которой, на мой взгляд, не хватает на Западе, хотя сейчас в некоторых странах ее начинают применять. Она появилась в 30-е годы прошлого века, когда открыли детские музыкальные школы при Ленинградской и Московской консерваториях. В 1944 году советское правительство приняло решение открыть в столице второе высшее специализированное учебное заведение — Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Память о сестрах Евгении, Марии и Елене живет не только в названии этого всемирно известного творческого вуза, но и в мемориальной квартире Елены Гнесиной на Поварской, где собирались ее ученики и единомышленники.

Когда я думаю о том, какой путь пришлось пройти братьям Рубинштейнам, сестрам Гнесиным и всем, кто стоял у истоков российского музыкального образования, я восхищаюсь ими. Эти люди были прекрасны не только разносторонними талантами, но и преданностью своему делу, умением идти к цели, несмотря на трудности, разочарования или банальную нехватку средств. Наверное, именно поэтому их имена помнят и уважают даже те, кто мало знаком с классической музыкой. О становлении легендарной Гнесинки и подвижническом труде ее создателей есть хорошая статья.

— А как обучали музыке до середины XIX века? Возможно, уроки давали церковные певчие или придворные музыканты?

Читая биографии выдающихся деятелей культуры прошлого, невольно сожалеешь, что мы утратили некоторые ценные семейные традиции, в частности совместное времяпровождение за исполнением музыкальных произведений — традицию домашнего музицирования.

Вспоминаю поездки в музей-заповедник выдающегося русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова «Ивановка» и его директора Александра Ермакова. Этот удивительный человек, «собравший» дом и сад великого музыканта буквально по крупицам, в свое время помог мне осознать, каким уникальным общественным и даже экономическим явлением была русская усадьба. Дворянские дети впитывали музыку с детства, причем первые уроки нередко давала мама или близкая родственница.

Под общей крышей в усадьбах находилось место для родственников, друзей семьи и тех, кто нуждался в крове по какой-либо причине. В атмосфере открытости и единения было совершенно естественно вместе читать, петь, играть на музыкальных инструментах, делиться своими мыслями и впечатлениями в неторопливой беседе.

Среди церковных певчих или регентов хора тоже было немало талантливых педагогов. Стоит заметить, однако, что духовная, светская и увеселительная музыка далеко не всегда развивались гармонично, а порой даже серьезно противоречили друг другу. Вспомним, к примеру, печальный эпизод из жизни скомороха в фильме Тарковского «Андрей Рублев» (в соответствии с государственным приказом скомороха арестовывают приставы, избивают и сажают в тюрьму). Искусство ярмарочных, балаганных музыкантов считалось низким и осуждалось церковью: ведь оно отвлекало народ от молитв и мыслей о боге.

Музыка светская не была духовной в строгом смысле этого слова, она относилась и относится нынче к области душевного, отражает эмоциональные состояния, облагораживая их. Это жанр городского романса, инструментальной музыки различного содержания. Если позволительно такое сравнение, то могу провести параллель светской музыки с художественной литературой, а духовной — со святоотеческими книгами. Да, надо признать, что жанровое разнообразие, которое сейчас привычно в нашей жизни, далеко не сразу стало возможным. Невольно задумываюсь о том, насколько серьезное значение отводилось музыке в ее воздействии на сознание людей.

— А насколько повлияли на светское музыкальное образование православные традиции? Можно ли сказать, что их влияние заметно до сих пор?

Наверное, этой теме можно посвятить отдельную большую статью. Долгие века православная вера была нравственной основой и опорой жизни русских людей, в том числе одаренных музыкально. В прекрасной своей торжественностью увертюре «1812 год» Петра Чайковского звучит молитва о даровании победы «Спаси, Господи, люди твоя», а его «Детский альбом» начинается с изумительной по своей чистоте и искренности пьесе «Утренняя молитва». Здесь уместно говорить не только о воспитании или образовании, но и об особом внутреннем строе русских музыкантов, который проявлялся в их творчестве и связан с церковными песенными мотивами. В русском искусстве всегда решается самое главное — взаимоотношения с вечностью.

С духовной музыкой по-своему связано и наше светское учебное заведение: в 1983 году Московской консерватории было отдано здание филфака МГУ, в котором ранее находилось Синодальное училище церковного пения. Теперь там размещается один из учебных корпусов Московской консерватории с концертным залом, который носит имя Сергея Рахманинова. Именно здесь впервые исполнялась знаменитая «Всенощная» Рахманинова, а также звучали сочинения Александра Кастальского, Павла Чеснокова и другие хоровые духовные произведения.

О влиянии православия на русскую культуру написано немало книг. Сейчас вспоминаю одну из них, так как она создана именно музыкантом, кандидатом искусствоведения Алексеем Кандинским — «Учение о счастье и автобиографичность в „Повестях покойного Ивана Петровича Белкина, изданных А.П.“». Это очень интересный анализ пушкинского произведения, выявление связи каждой повести с одной из евангельских заповедей. Хочется верить, что связь нашего народа с православными традициями и нравственными понятиями слишком прочна, чтобы ее можно было когда-нибудь разорвать. Ведь православная традиция — это культура нравственной жизни, уважения к родителям, углубленного самоанализа и ответственности, воспитание чувства святости и благоговения. Думаю, что в наше непростое время нелишним будет подчеркнуть, что знание собственной истории, своих корней каждому человеку дает силы, уважение к своему народу, к своему роду. Опять вспоминаю А. С. Пушкина: «Два чувства дивно близки нам, / В них обретает сердце пищу: / Любовь к родному пепелищу, / Любовь к отеческим гробам».

— Как складывался диалог российских педагогов с зарубежными коллегами в историческом контексте? Опыт каких стран оказался полезен для России?

Людям искусства жизненно необходимо постоянно учиться и развиваться, поэтому диалог между музыкальными школами разных стран продолжается не одно столетие. Поначалу нашей консерватории не хватало собственных кадров, и Николай Рубинштейн приглашал опытных иностранных педагогов, среди которых были ученики Ференца Листа и Карла Черни (автора знаменитых этюдов «Школа беглости пальцев» соч. 299 и «Искусство беглости пальцев» соч. 740, которые играют все пианисты без исключения).

Если обратиться к более ранней истории музыкальной культуры, то нельзя не вспомнить Михаила Глинку, родоначальника русской оперы. По выражению критика Владимира Стасова, именно Глинке удалось создать «новый русский язык» в музыке подобно Пушкину в литературе. Глинка изучал полифонию и инструментовку в Берлине под руководством Зигфрида Дена, и немецкий профессионализм, принципы развития музыкальной формы он соединил с русской народной песней, традицией подголосочной полифонии. А искусству бельканто (виртуозного оперного пения) русские певцы обучались в Италии.

О взаимодействии музыкантов разных стран интересно рассказывать, опираясь на биографии конкретных людей. Например, упомяну великолепного пианиста Александра Зилоти, двоюродного брата Рахманинова. Он не успел закончить свое образование в консерватории у Николая Рубинштейна в связи с кончиной профессора. Руководство Московской консерватории решило, что дарование Зилоти сможет полностью раскрыться только с помощью Ференца Листа, для чего и отправило его в Веймар с гарантией оплаты всех расходов. Интересно, что Александр Ильич был не только блестящим пианистом, но и талантливым мемуаристом. В своей книге воспоминаний он пишет, как рыдал по дороге в Германию, не желая расставаться с Россией. Только из уважения к профессорам Московской консерватории, оказавшим ему доверие, он решил, что все-таки посмотрит на легендарного музыканта один раз, а затем сразу вернется домой. Но когда Зилоти вошел в дом Листа, то увидел, что кабинет великого музыканта как будто освещен солнечным светом: такое впечатление производил на окружающих этот удивительный человек. Теперь Александр Ильич не мог представить, что купит обратный билет и в его жизни больше не будет этого света. Зилоти стал любимым учеником великого виртуоза, знакомил его с творчеством российских композиторов и основал в Веймаре общество имени Ференца Листа после смерти своего учителя в 1886 году.

Революционные события перевернули жизнь всей страны, и музыканты не были исключением: ведь многим из них пришлось покинуть родину без надежды вернуться назад. С другой стороны, именно благодаря эмигрантам русская музыкальная школа приобрела заслуженный международный авторитет особенно в прошлом веке. Достаточно сказать, что американский пианист Ван Клиберн, победивший на первом международном конкурсе имени П. И. Чайковского в 1958 году, учился у известных российских педагогов Розины и Иосифа Левиных в Нью- Йорке. «Лист XX века» Владимир Горовиц начал свой творческий путь в СССР, а в 1944 году стал гражданином США и позднее был награжден президентской медалью свободы. Каким музыкантом его можно считать по справедливости — российским или американским?

— Рахманинов ведь тоже создал «Всенощное бдение» незадолго до своей эмиграции в Америку, в страшное для России время, когда правда была «смешана с ложью, а с надеждою — боль»?

Да, и кроме того, ему было суждено прожить в разлуке с родной страной почти половину жизни… Несмотря на это, Сергей Васильевич не переставал распространять за рубежом русскую музыкальную культуру и в итоге сам стал одним из ее символов.

— Когда у русской музыкальной школы появились индивидуальные черты? В чем, на ваш взгляд, прежде всего заключается ее уникальность?

Отношениям педагогов и учеников в России свойственны доверительность, теплота и даже своеобразная семейственность, когда общаться холодно или официально просто невозможно. Наверное, искусство расцветает только там, где живет душа…

В консерватории мы считаем своих профессоров музыкальными «родителями», а их учителей — «дедушками» и «бабушками». Строгость этих «родственников» означает исключительно неравнодушие, как и в обычной семье.

Много раз встречалась с ситуацией, когда в Европе для своих детей ищут педагога из России. Надо сказать, что благодаря русской эмиграции в других странах сейчас немало педагогов-музыкантов, получивших именно это «семейное» воспитание-образование.

Говоря о стилистике и особенностях русского музыкального языка, нельзя забывать, что он так же уникален, как и русское литературное слово. Этот язык сложился на основе народного песенного творчества и церковной музыки задолго до основания консерватории. Чуть раньше в нашем разговоре я уже упоминала некоторые произведения Чайковского, где молитвенный распев цитируется почти полностью. А как не вспомнить Четвертую симфонию Петра Ильича, где в самый сокровенный момент финала вдруг звучит русская песня «Во поле береза стояла»…

Мелодиями народных песен напитывалась жизнь человека от рождения до последнего дня, так же как и песнопениями православной церкви. Интонации прорастали в неуловимых деталях, подвластных анализу искушенного профессионала. Это, к примеру, плагальные обороты, параллельные квинты, характерные опевания основного тона и другие элементы, хорошо заметные на слух. Чуткий слушатель, воспитанный в русле отечественного культурного кода, без труда узнает интонации знаменного распева или народной песни в произведениях буквально всех композиторов-классиков: Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова… Все они «выросли» на одной почве, хотя каждый воспринимал и интерпретировал русские народные мотивы по-своему.

В творчестве композиторов-авангардистов в основу положены совершенно другие принципы, первый из которых — отказ от привычной системы интервалов и тональности (мажор и минор). Авангардисты искали именно новые звуковые комбинации, усложняли гармонию и ритмическую структуру. На формирование музыки авангарда в значительной мере оказали влияние европейские стилевые течения, эксперименты, и даже раскованность так называемой «низовой» музыкальной культуры. Рождение авангарда исторически безусловно связано с наступлением революционного пафоса, с намеренным разрушением традиций. Здесь можно провести параллели с явлениями в живописи, архитектуре — кубизм, абстракционизм и др. В творчестве гениев ХХ века композиторов Д. Д. Шостаковича, С. С. Прокофьева безусловно присутствуют моменты авангардизма, а вот творчество Георгия Свиридова мощно опирается именно на глубинные отечественные традиции.

— Какие российские традиции обучения будущих музыкантов сохранились до наших дней?

Еще при Николае Рубинштейне в Московской консерватории появились так называемые адъюнкты, отвечавшие за подготовку младших студентов к урокам профессора. Эта традиция сохранилась до наших дней, только название должности заменено на более современное — «ассистент». Недавно, работая над статьей о моих педагогах, я сделала небольшое личное открытие. Вернее, нашла очень наглядное подтверждение того факта, что педагогические методы и приемы передаются буквально из рук в руки уже больше века. Моя музыкальная «прабабушка» — блестящая пианистка Анна Николаевна Есипова — в начале ХХ века создала одну из крупнейших русских фортепианных школ в Петербургской консерватории. В ее классе получили музыкальное образование многие выдающиеся пианисты. Помимо практических занятий, Анна Николаевна оставила педагогические записки, которые бережно сохранили для будущих поколений ее ученики. Там содержатся подробные советы, даются упражнения, излагаются методы работы над музыкальными произведениями. Читая записи Есиповой, я местами дословно узнавала те рекомендации, которые получила в школе в классе фортепиано от своего преподавателя спустя более полувека! Думаю, что возможность использовать опыт предшественников — большое счастье для современных педагогов, поскольку многое уже изобретено и проверено несколькими поколениями.

— Пандемия закрыла границы не только между государствами, но и в каком-то смысле между людьми. Какие новые технологии пришлось освоить преподавателям музыкальных школ, колледжей и вузов? Можно ли сказать, что подготовить профессионального пианиста, скрипача или оперного певца теперь сложнее, чем два года назад?

Похоже, что плоды запретов и ограничений последних двух лет нам предстоит пожинать еще очень долго. Преподавателям всего мира пришлось «переселиться» в новую цифровую реальность и, увы, музыкальные педагоги не стали исключением. Я говорю об этом не просто с сожалением, а с печалью и тревогой, поскольку ни Skype, ни Zoom, ни еще более современная программа не в состоянии заменить живого контакта ученика и педагога. Музыка удивительна и прекрасна тем, что она легко снимает барьеры между людьми и создает особую связь на тонком эмоциональном уровне. Со студентами мы прежде всего выясняем те смыслы и содержания, о которых говорит музыка. Вот только что на уроке я просила студента вспомнить ситуации, когда ему было очень тяжело на душе, и сыграть так, чтобы каждый услышал эту боль в музыке Шопена.

Без живых чувств искусство теряет свой смысл, превращаясь в никому не нужное ремесло.

Более того, мы учим начинающих пианистов правильно дышать и буквально ощущать «ответ» инструмента пальцами, что совершенно невозможно объяснить по видеосвязи: ведь вы никогда не возьмете виртуального собеседника за руку.

Наконец, обычно в классе ученики занимаются на хороших акустических инструментах, не каждый может приобрести такой для своих домашних занятий. Сейчас нередко предпочитают покупку электронных фортепиано, которые подходят разве что только для разбора текста. Овладеть тонкостями прикосновений и звукоизвлечения, использовать все выразительные средства на электронике невозможно. И все-таки отчаиваться пока рано, так как «ворота» запретов периодически приоткрываются, а у музыкантов появляются возможности для личных встреч и обмена опытом. Пандемия научила нас дорожить тем, что не так давно считалось само собой разумеющимся: теплом живого человеческого общения, когда можно понять друг друга без лишних слов и «смайликов».

— Мы живем в непростое время, мир стремительно и агрессивно меняется, пандемия сменилась открытыми военными действиями. Как меняется жизнь музыкантов в связи с последними событиями?

Да, можно сказать, что в нынешней жизни порой проступают апокалиптические знаки. Жизнь становится очень тревожной, сейчас каждый день начинается и заканчивается просмотром новостей в ожидании утешительных известий. Музыканты всегда хотели бы чувствовать себя в безопасности, чтобы продолжать заниматься творчеством. Что делать? Каждый решает этот вопрос в соответствии со своим представлением и совестью. Некоторые артисты сейчас уезжают из России в надежде, что они будут более благополучны в Европе. Насколько это правильный выбор, покажет время. В нашей Alma mater никто из ведущих профессоров Россию не покинул.

Ассоциация вузов культуры и искусства, в которую входит Московская консерватория, в начале марта опубликовала обращение со словами поддержки линии президента и призвала педагогов обеспечить непрерывный качественный образовательный процесс. Знаменитые музыканты Валерий Гергиев и Денис Мацуев предпочли лишиться концертов в Нью-Йорке и Мюнхене, когда организаторы поставили условием проведения этих концертов отречение от России.

Конечно, не может не огорчать та готовность, с которой многие страны отказывают в проведении концертов или участии в конкурсах музыкантам из России. География концертных поездок сильно изменилась, но интенсивность концертной жизни сейчас гораздо больше, чем во время пандемии. В тяжелых ситуациях музыка всегда говорит о вечном и помогает людям пережить горечь и боль. Вспоминаю хорошо известные кадры военной хроники, где советский пианист Эмиль Гилельс во время Великой Отечественной войны прямо возле линии фронта играет для бойцов прелюдию Рахманинова соль минор. Ведь «если нет культуры, то за что мы воюем?».

— Федор Тютчев не слишком оптимистично полагал, что «одно поколение словно волна набегает на другое, совсем не зная друг друга». Может ли музыкальное образование по-своему поддержать преемственность поколений, несмотря на постоянные изменения в современном мире?

Профессиональные музыканты не могут и не должны заниматься только ремеслом, опять же подчеркну, что главное в искусстве — его содержание, поэтому мы нередко обсуждаем вопросы философские, нравственные, психологические, проводим параллели с другими явлениями в жизни и искусстве. Конечно, жизнь постоянно меняется, технологии развиваются стремительными темпами. Современные школьники искренне удивляются тому, что герои русской классической литературы умели отдыхать без телевизора и назначали друг другу встречи не по телефону или мессенджеру.

Музыка — универсальный язык, понятный любой чуткой душе и способный преодолеть недопонимание между поколениями.

Тот, кто погружался в мир музыки Баха, Чайковского, Моцарта, разучивал произведения Шопена, как правило, многое может понять в жизни без слов. Думаю, что эти и многие другие композиторы вошли в золотой фонд мировой культуры именно потому, что сумели рассказать о самом главном всем людям, живущим на этой земле. Религиозный философ Георгий Федотов, который приходится мне очень дальним родственником, был убежден, что человеческая природа веками неизменна и не зависит от внешних обстоятельств. Мы страдаем от недостатка знаний или воспитания, заблуждаемся и совершаем ошибки, но горе и радость для нас означают то же, что и для людей, живших тысячу лет назад. Может быть, хотя бы поэтому стоит беречь и продолжать традиции?