Более 50 криминальных фильмов и сериалов российского производства вышли на экраны в 2022 году. Это в среднем один новый фильм каждую неделю. Чтобы разобраться, почему кино о бандитах до сих пор не теряет популярности, культуролог Вячеслав Зобов проанализировал более 30 отечественных картин последних лет, в центре сюжета которых — преступный мир. В первой части масштабного исследования о социологии криминального кино журналист рассказывает: зачем режиссеры из года в год снимают однотипные фильмы о преступниках всех мастей — от барыг до профессиональных киллеров? почему новогодняя классика «Ирония судьбы» связана с культом страдания? каким образом особенности российского быта (и панельки в том числе) влияют на мрачную киноэстетику? и как в разных криминальных драмах — от «Бригады» до «Петровых в гриппе» — отражается трагичность образа русского человека?

Популярность криминальных образов

За двадцать восемь лет жизни в России я далеко не единожды задавался вопросом о том, почему среди самых обычных людей настолько сильно распространена криминальная культура. С самого детства она буквально окружает каждого жителя страны, и никуда от нее скрыться нельзя. В юности ты приходишь в школу и слышишь, как твои одноклассники используют выражения куда больше характерные для мест лишения свободы, чем для учебного заведения, а также задают друг другу странные загадки о стульях и вилках, правильного ответа на которые как будто бы не существует.

Из магнитол, где бы ты ни находился (в автобусе, такси, дома или на улице) раздаются звуки шансона, который в России чаще всего ассоциируется с тюремной лирикой. Благодаря этому абсолютно каждому знакомы песни Михаила Круга или группы «Бутырка», и даже самый законопослушный гражданин может с легкостью напеть легендарную «Мурку», а также вспомнить несколько строк из композиции «Голуби летят над нашей зоной».

И, конечно же, огромную роль в распространении и популяризации криминальных образов играет кинематограф, откуда пришли жестокий, но справедливый Данила Багров, обиженный жизнью и брошенный близкими, но добившийся успеха Саша Белый и оказавшиеся в сложном положении, но сумевшие остаться своеобразной криминальной «семьей» молодые парни на угнанном «бумере».

Вполне очевидно, что именно массовая культура во многом и формирует пристрастие к определенным образам — даже если это образы преступников. Но почему они стали столь популярны в России? Как криминалитету, представители которого в общепринятой системе ценностей воспринимаются отражением зла, удалось завоевать настоящую народную любовь? Что позволило отрицательным персонажам стать героями на весьма продолжительный срок?

В нулевых казалось, что подобные вещи — это отголоски «лихих» 90-х, которые закрепились в сознании масс в качестве жуткого времени, когда нестабильность во власти, экономические проблемы и напряженность в обществе привели к тотальному разгулу преступности.

Но прошло уже больше двадцати лет, а всевозможные криминальные элементы — наркоторговцы, воры, убийцы — все еще продолжают с завидной регулярностью появляться на экранах.

В 2014-м Андрей Звягинцев снял «Левиафана», где люди во власти, пользуясь своим положением, разбираются с неугодными, буквально закапывая тех в землю, в том же году похожий сюжет продемонстрировал и Юрий Быков в «Дураке». В 2017-м Александр Хант выпустил «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», в котором гопник транспортировал своего тяжелобольного отца в медицинское заведение с одной единственной целью — получить квартиру. В 2019-м Борис Окопов представил зрителям «Быка», рассказывающего о лидере преступной группировки, старающемся всеми возможными методами обеспечить своей семье достойную жизнь. В 2020-м Анастасия Пальчикова показала женский взгляд на криминальные будни 90-х в картине «Маша», в 2021-м появился написанный Кареном Шахназаровым «Владивосток», повествующий о военнослужащем, который случайно убивает человека и пытается нелегально покинуть страну, а в начале 2022-го на платформе крупнейшего онлайн-кинотеатра страны прогремел «Гром: Трудное детство» Олега Трофима, выводящий 90-е в пространство культурного ностальгического мифа.

И все эти примеры — лишь незначительная часть огромного пласта кинолент на криминальную тематику, что ежегодно появляются на больших и малых российских экранах. Это и высокобюджетные блокбастеры («Текст»), и авторские кинофильмы («Межсезонье»), и черные комедии («Папа, сдохни»), и многочисленные сериалы как для стриминговых сервисов («Водоворот», «Зверобой», «Ю333»), так и для ТВ («Брат за брата», «Ментозавры», «Глухарь» — продолжать можно бесконечно).

Разумеется, всё это проекты разных уровней, но их объединяет тематика и использование похожих образов — честные и продажные полицейские, преступники всех мастей (от мелких «барыг» до профессиональных киллеров) и даже общий посыл, о котором мы поговорим немного позже. Но отдельную нишу подобные картины заняли в кино региональном, которое редко добирается до широкого всероссийского проката, но привлекает внимание местных жителей и порой помогает малоизвестным режиссерам вырваться за пределы своих родных краев и областей.

Собственно, идея этого текста появилась в конце 2021 года. Тогда я был сотрудником региональной организации, занимающейся развитием кинематографии, и среди прочих представителей культурных учреждений своего города имел честь посетить презентацию российских региональных проектов, где стал свидетелем того, как сразу несколько не зависящих друг от друга компаний представляют фильмы, в основе сюжета которых лежат криминальные истории. Через некоторое время мне стало известно, что и в моем родном крае совсем скоро начнутся съемки киноленты, в качестве одной из локаций для которой рассматривается тюрьма. А когда в городе состоялся форум кинопроизводителей, на него, помимо прочих, съехались продюсеры всевозможных «ментовских» сериалов, составляющих основу эфирной сетки НТВ и Пятого канала. Стало очевидно, что «криминал» никуда не денется с отечественных экранов и, кажется, не утратит своей популярности еще долгие годы.

Данная статья — попытка разобраться с феноменом криминального кино в России, найти истоки его популярности и объяснить народную любовь.

«Не мы такие. Жизнь такая»: как особенности российского быта повлияли на формирование криминальной кинокультуры

Москва — не Россия

«Мы хотели прославить Красноярский край, рассказать жизненную историю, каких на самом деле вокруг происходит тысячами. Мы хотели сделать фильм в том числе и о нашей жизни. Важно было снять про Красноярск, про красноярцев, в Красноярске», — так комментировал региональный проект «Дороги» депутат законодательного собрания Красноярского края, член фракции Всероссийской политической партии «ЛДПР» и продюсер кинокомпании «Мечта» Евгений Черных в интервью изданию NewsLab.

Так что же из себя представляют эти самые «Дороги», призванные достоверно отразить жизнь людей в одном из крупнейших городов России? Криминальную драму, рассказывающую о трех друзьях, решивших заняться нелегальным бизнесом. Проституция, наркотики и продажные полицейские, составляющие основу жанра, идут в комплекте.

В итоге лента на момент выхода действительно стала самым успешным проектом местных кинематографистов. И это притом что сами авторы вовсе не являлись профессионалами сферы кинопроизводства. Спустя несколько месяцев после крайне успешного регионального проката картину было решено переснять для всероссийского — подтянуть техническую составляющую и привлечь к работе более-менее известных профессиональных актеров. Так, в новой редакции появились Владимир Сычев («Физрук», «Ресторан по понятиям»), Марина Федункив («Реальные пацаны», «Бабушка легкого поведения»), резидент Comedy Club Сергей Гореликов и исполнители главных ролей в интернет-сериале «Непосредственно Каха» Артём Карокозян и Артём Калайджян.

Благодаря своей первой криминальной киноистории, вышедшей на большие экраны, кинокомпания «Мечта» до сих пор продолжает заниматься производством фильмов в Красноярском крае. Последняя на данный момент работа студии — спортивная драма «Начать сначала» с уже упомянутым Владимиром Сычевым в главной роли вышла сразу во всероссийский прокат, где собрала 55 миллионов рублей.

***

«Мы все родились и выросли в очень криминальном районе, мы там сформировались. Мы же говорим о нашей жизни, у нас главный критерий — это правда. Я после 9 часов вечера сына за хлебом в магазин не отпускаю, я сам иду. Потому что я в Иркутске живу, и таких городов очень много. Я сам порой боюсь идти по улице, потому что много всяких с придурью и со свистом в башке. Если вы считаете, что Москва — это Россия, вы ошибаетесь. Москва — это не Россия, и это есть в жизни», — так о работе над серией фильмов «Решала», в различных интервью рассказывает исполнитель главной роли, актер Александр Фролов.

И снова — криминальная драма, и снова большой успех для непрофессиональных региональных кинематографистов. «Прорыв бурятского кино», — сообщает страница фильма на сайте «Кинопоиск». И трудно не согласиться. К настоящему моменту «Решала» — это целая киновселенная, состоящая из четырех основных полнометражных картин (последняя часть с подзаголовком «Брат» вышла в мае 2022-го) и двух спортивно-криминальных спин-оффов под названием «Эластико».

А о чем эта история? Изначально об успешном юристе, который вынужден спасать своего родного брата от проблем, связанных с его незаконной деятельностью, а после о разборках криминальных авторитетов, невозможности уйти от «темного» прошлого и проблемах, которые неотрывно следуют за потреблением наркотиков.

***

«Мы решили зайти через Сибирь. Сделать очень оригинальный проект, использовать местный колорит. Сделать, что-нибудь необычное в формате „русского“ кино, которое все любят. Я просто сделал настоящую историю о том, что может случиться с пацаном из Черногорска, если он согласится перевезти сумку с наркотиками. Я для себя точно знал, что сделаю честную историю и никто из местных пацанов не скажет, что это „клюква“. Это реальная жизнь. Мы очень хотели сделать точно. Точно и честно», — говорит режиссер ленты «ЧЕкаго», которая в феврале 2023 года добралась до широких экранов.

«Настоящее кино из Сибири» — гласит слоган этой очередной криминальной истории о нелегкой жизни в регионах. Авторы фильма поставили себе цель продемонстрировать собирательный образ современных промышленных населенных пунктов, в которых молодым людям трудно реализоваться и оттого приходится связывать свою жизнь с незаконными промыслами. Сценарий ленты писали около трех лет и представили на конкурсе Министерства культуры. В результате картина благодаря своей антинаркотической направленности получила государственную финансовую поддержку.

Более того, авторам удалось привлечь к работе известных российских актеров, среди которых Игорь Жижикин и Юрий Кузнецов, а также молодых артистов, засветившихся в подростковых сериалах — Аскар Нигамедзянов («Мир! Дружба! Жвачка!»), Мила Ершова («Трудные подростки»). Что любопытно, в одной из ролей задействован Мосэ Куртанидзе, появившийся во всех фильмах серии «Решала» в образе главного антагониста — криминального авторитета Завгара.

***

Обозначенные фильмы практически никак не связаны между собой — они снимались в разных городах и в разные годы (в течение последних десяти лет), у них разные авторы и разные бюджеты. При этом, как уже можно было заметить, все они имеют достаточно много общего. Мало того, что в каждом рассказывается криминальная история, как правило, связанная с наркопотреблением и наркоторговлей, так еще и их создатели утверждают, что главным при работе над лентами для них было продемонстрировать реальную жизнь в России. В «настоящей» России, которая находится далеко от культурных и экономических центров страны — Москвы и Санкт-Петербурга.

Следуя логике авторов, можно заключить, что криминальное кино, в огромных количествах снимаемое в настоящее время в регионах, создается не от хорошей жизни. В городах и поселках как будто бы и не заканчивались те самые «90-е» — повсюду процветает бандитизм, преступные группировки устраивают разборки прямо на улицах, а подростки в поисках легких денег губят свою жизнь, связываясь с распространением наркотических веществ. Но похож ли этот культурный образ или даже стереотип на то, что происходит в действительности? С сожалением приходится констатировать, что доля истины в нем таки присутствует.

▼ Массовое убийство в Кущёвской и дело банды GTA

В 2010 году на всю страну прогремело дело о массовом убийстве в станице Кущёвской Краснодарского края. Тогда члены ОПГ «Цапковские» убили 12 человек, среди которых четверо детей. Причиной случившегося стал конфликт группировки с местным фермером, который, по словам преступников, «мешал вести бизнес» и «подрывал авторитет». В ходе расследования выяснилось, что банда имела множество рычагов влияния на систему местного самоуправления и благодаря этому много лет уходила от правосудия. Спровоцированный нечеловеческой жестокостью банды, члены которой после совершения убийства просто отправились отдыхать в кафе, и участием государственных органов в сокрытии ее деятельности, общественный резонанс сделал очевидной пугающую истину — подобные группировки, вероятнее всего, действуют в большинстве регионов страны, там, где проще не привлекать к себе внимание и подмять под свои нужды бизнес, администрацию и сотрудников полиции.

Еще одно громкое дело, связанное с деятельностью организованных преступных банд, было заведено уже в Подмосковье. Там на протяжении двух лет, с 2012 по 2014 год, на автомобильной трассе М4 «Дон» орудовала группировка, которую СМИ назовут «бандой GTA» (по аналогии с популярными компьютерными играми, известными тематикой убийств и автоугонов). Собственно, ее члены как раз и промышляли убийствами — известно как минимум о 17 таких эпизодах. Жертвами, как правило, становились совершенно случайные люди, чаще всего обычные водители, которым просто не повезло встретить на дороге преступников. Как позже выяснит следствие, основным мотивом для банды служило ограбление, однако иногда нападения совершались и под иными предлогами, например чтобы проверить нового члена группы на способность спустить курок. Что любопытно, участники ОПГ жили и работали на даче управляющего делами генпрокуратуры Раменского района Алексея Староверова, где в итоге и были задержаны. В дальнейшем предпринимались попытки возбудить против Староверова уголовные дела, однако на его защиту встали коллеги, и управляющий отделался лишь отставкой, а позже занялся предпринимательством.

Но и на этом уже и без того странная история не закончилась. 1 августа 2017 года после заседания Мособлсуда, на котором все обвиняемые члены банды частично признали свою вину, пятеро из них предприняли попытку побега — напали на полицейский конвой и завладели оружием. В ходе завязавшейся перестрелки трое бандитов были убиты, двое тяжело ранены. Позднее выяснится, что при конвоировании допустили многочисленные ошибки, и появится версия, что все произошедшее было заранее спланировано, причем с участием самих сотрудников правоохранительных сил.

Как ни странно, большинство жителей регионов (впрочем, не только) все-таки остаются в стороне от подобных вещей. Многие их и вовсе не замечают (или стараются не замечать). Тем не менее практически каждый может рассказать историю о том, как кто-то из знакомых связался с криминалом и, скорее всего, после этого отправился в тюрьму. Мне, как человеку, большую часть жизни проведшему в Красноярске и за это время ни разу не столкнувшемуся с преступной деятельностью напрямую, хотелось бы написать, что всё это неправда, что мир вокруг не столь ужасен и лишь немногие в нем злодеи, однако еще во время учебы в школе один мой одноклассник предлагал поработать на неких «серьезных ребят», с которыми нужно было обязательно встретиться для обсуждения деталей. Возможно, если бы я не отказался, то у меня было бы куда больше «ценного» опыта для написания данного текста. А относительно недавно моего соседа-подростка посадили под домашний арест за распространение запрещенных веществ (те самые «закладки»).

Мне бы хотелось, чтобы моя личная история была исключением из правил, ведь она, по сути, подтверждает правоту создателей криминальных кинолент. Получается, что жизнь в регионах действительно напоминает ту, что они демонстрируют в своих фильмах, пусть и с определенными допущениями. Однако такую реальность рисует и статистика — по данным рейтинга преступности в регионах, составленного «РИА Новости», Республика Бурятия, Республика Хакасия и Красноярский край, откуда пришли вышеобозначенные ленты, являются одними из самых криминализированных в стране и находятся на 83, 77 и 57-м местах из 85 соответственно. И тем не менее, как это чаще всего и бывает, проблема кроется несколько глубже, и дело лишь отчасти в самих регионах.

Объединенная зона небезопасности

На конец 2021 года Россия занимала 32-е место (из 193) в мировом рейтинге организованной преступности. К слову, хуже всего дела обстояли в Конго, Колумбии, Мьянме, Мексике, Нигерии, Иране, Афганистане и Гондурасе. Положительных изменений не случилось и в социальной сфере. Так, только по данным Росстата, на конец 2022 года россиян, живущих за чертой бедности, насчитывалось около 17 миллионов человек — это 11% всех жителей страны. Кстати, при подсчете в начале этого же года их было 20 миллионов (14,3%).

Учитывая, что более 70% россиян живут в многоквартирных домах, совсем несложно предположить, что как минимум один житель вашего подъезда так или иначе окажется замешан в чем-либо криминальном. К слову, в 2021 году, по данным Консорциума женских неправительственных организаций, почти 72% убитых в России женщин погибли в результате домашнего насилия (причем самые высокие уровни подобных преступлений зафиксированы в Санкт-Петербурге и Пермском крае — 77%, а также Московской, Омской и Курганской областях — 75%).

И все-таки даже наличие организованных преступных группировок, бедность и особенности жизни в многоквартирных домах не объясняют в полной мере криминализацию культуры. В конце концов, во времена Великой депрессии в Америке на экранах появлялись картины, рассказывающие не о трудностях жизни и муках голодной смерти, а напротив, транслирующие идею о том, что любые преграды преодолимы и впереди совершенно точно ждет долгая и счастливая жизнь. Есть мнение, что именно в это время сформировался канон «хэппи-энда». Даже сами кинотеатры перестроились под нужды людей, желающих отвлечься от суровой действительности: значительно снизили цены на билеты и предоставляли бесплатное питание прямо в фойе. А что в России?

В настоящее время страна переживает один из самых сложнейших периодов своей современной истории — ведущиеся на территории Украины боевые действия спровоцировали экономический кризис и уход зарубежных компаний. В частности, многие голливудские киностудии отказались официально поставлять свой контент в Россию, в результате чего кинотеатры испытывают финансовые проблемы даже куда более серьезные, чем во время пандемии коронавируса (по словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, к августу 2022 года в России закрылся 41% кинозалов, а горизонт планирования сократился до двух недель). И какие же фильмы российские прокатные организации предложили выпустить на большие экраны для поддержки работоспособности кинотеатров, а также отвлечения широких масс от происходящих вокруг событий в первые месяцы после массового исхода зарубежных компаний? Культовые криминальные драмы — «Брат» Алексея Балабанова и «Бумер» Петра Буслова.

Разумеется, подобный выбор лент обусловлен финансовыми причинами — перевыпуск любимых аудиторией фильмов не требует существенных затрат и может относительно легко себя окупить. Так, первая часть дилогии «Брат» в повторном прокате собрала более 74 миллионов рублей. Однако демонстрация именно криминальных драм, а не комедий или успешных спортивных блокбастеров — весьма показательна. Так в чем же все-таки причина перевыпуска именно тяжелых драм в столь непростое время? Почему именно эти истории и эти персонажи привлекают зрителей?

Наверняка многие далеко не единожды слышали выражение «Россия для грустных». Оно превратилось в настоящий культурный стереотип, под которым подразумевается подавленный народ, привыкший жить в тяжелых условиях, топить горе в алкоголе и лишь изредка натягивать на лицо некое подобие улыбки.

«Печальный» образ русского человека подтверждается даже исследованиями.

Так, в 2018 году Центр стратификационных исследований Высшей школы экономики изучил «Зоны субъективного благополучия и неблагополучия в российском обществе». Выяснилось, что в зону неблагополучия попадает 41% населения (в основном это жители небольших провинциальных городов и сёл, граждане старших возрастов и занятые физическим трудом), причем две трети из числа опрошенных не верят в собственные силы.

Подобное восприятие самих себя сформировалось под влиянием множества факторов — финансового положения, наличия или отсутствия работы, качества жилья и продуктов питания, условий для самореализации и политических свобод. Но если большинство этих факторов отличны для разных людей, то есть как минимум один общий для всех, оказывающий влияние даже на тех, кто находится в зоне благополучия. И имя этому фактору — окружающая среда.

Практически в каждом городе России (в том числе и в столицах) имеются районы, которые, подобно музейным экспонатам, практически никак не изменились за последние двадцать и более лет. С одной стороны, повсюду растут новостройки, появляются парки, скверы и детские площадки, протягиваются новые ветки метрополитена, а офисные здания с каждым годом становятся все выше и вычурнее. С другой — подле старой «хрущевки» стоят проржавевшие гаражи, а во дворе непоколебимо возвышаются шедевры советского металлического стрит-арта в виде причудливых ракет и лежат бетонные плиты, предназначенные не то для игры в мяч, не то для исконно русских развлечений вроде драк «стенка на стенку».

Подобные места вызывают не столько чувство ностальгии, сколько ощущение опасности. Из-за того, что за ними никто не следит, а местность вокруг, как правило, не благоустроена, кажется, что район вокруг неблагополучный и потому во избежание проблем его лучше как можно скорее покинуть.

Убийство девочки на окраине Тюмени ▼

В 2021 году общественностью широко обсуждалось жестокое убийство восьмилетней девочки в Тюмени. 40-летний мужчина, ранее работавший помощником участкового, заманил одинокую школьницу к себе в квартиру, совершил над ней насильственные действия сексуального характера, а затем задушил, расчленил и спрятал останки в холодильнике, чтобы потом упаковать их в пакеты, положить в коробку и вынести на пустырь. После того как о случившемся стало известно, люди вновь заговорили о необходимости возвращения смертной казни, но наряду с посыпавшимися со всех сторон обвинениями в адрес убийцы появилось и множество неудобных вопросов, касающихся семьи самой жертвы и других факторов, которые могли прямо или косвенно стать причинами произошедшего. Так, выяснилось, что девочка жила в старом общежитии в неблагополучном районе города и находилась под опекой недавно освободившегося из тюрьмы отца, который практически не уделял ей внимания. А в день гибели она всего лишь отправилась в соседнее здание, чтобы поймать на своем телефоне незапароленный wi-fi и скачать новую игру. Впоследствии старший брат девочки предположил, что в столь неблагополучном окружении жертвой мог стать абсолютно любой ребенок.

Подобная проблема коснулась отнюдь не только уличных пространств. Нередко и внутренние помещения остаются как бы законсервированы, но при этом всё в них постепенно стареет, выцветает, ветшает. На стенах висят поклеенные еще в 80–90-е годы обои (а иногда и ковры). На полу стоят деревянные стулья, явно видавшие лучшие годы. И, конечно же, большую часть пространства занимает покупавшийся на долгие века огромный шкаф-стенка.

Этот не меняющийся с годами «дворовой» и интерьерный быт нередко становится предметом интереса кинематографистов. Так, действие ленты «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» разворачивается в наши дни, но в кадре — как будто навсегда застывшая во времени постсоветская «разруха». Да и герои ей под стать — гопник Виктор в дешевом спортивном костюме и постоянно ищущий поводы для конфликта, его неблагополучная семья, в которой процветает домашнее насилие, пожилая женщина, растрачивающая последние годы жизни на уход за парализованным человеком в целях забрать его квартиру, и криминальный авторитет Лёха, скрывающийся от мести бывших партнеров. Этому бессмысленному и беспощадному ко всему живому человеческому и архитектурному хаосу режиссер противопоставляет богатое семейство, живущее в современном коттедже. Но даже ему при всем желании не удается отгородиться от окружающей суровой действительности и приходится контактировать с миром криминальных элементов.

Законсервированность российской действительности продемонстрировал и Кирилл Серебренников в картине «Петровы в гриппе», персонажи которой как будто бы живут в миниатюре, построенной на основе типичного постсоветского быта, и постоянно обнаруживают себя и в других характерных для него декорациях.

В поисках счастья

В ноябре 2022 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, целью которого было оценить изменение мироощущения граждан в связи с пандемией коронавируса и специальной военной операцией в Украине. Согласно опросу, около 81% жителей страны, несмотря на все трудности, считают себя счастливыми. Подобные данные, что вполне логично, могут вызвать недоверие, особенно если обратить внимание на те перемены, что коснулись практически каждого: снижение доходов и увеличение цен на товары и услуги, уход зарубежных компаний и исчезновение популярных брендов, наказания в виде штрафов и лишения свободы за выражение собственного мнения, объявление частичной мобилизации, которая в той или иной степени затронула большинство семей. С другой стороны, объяснение таким высоким показателям все-таки можно найти, и заключается оно в особенностях менталитета русского народа, сложившегося, возможно, под влиянием пережитых им потрясений.

«Родился, потерпел и умер» — эта фраза давно превратилась в мем о жизни в России, где уже очень много лет процветает так называемый культ страдания.

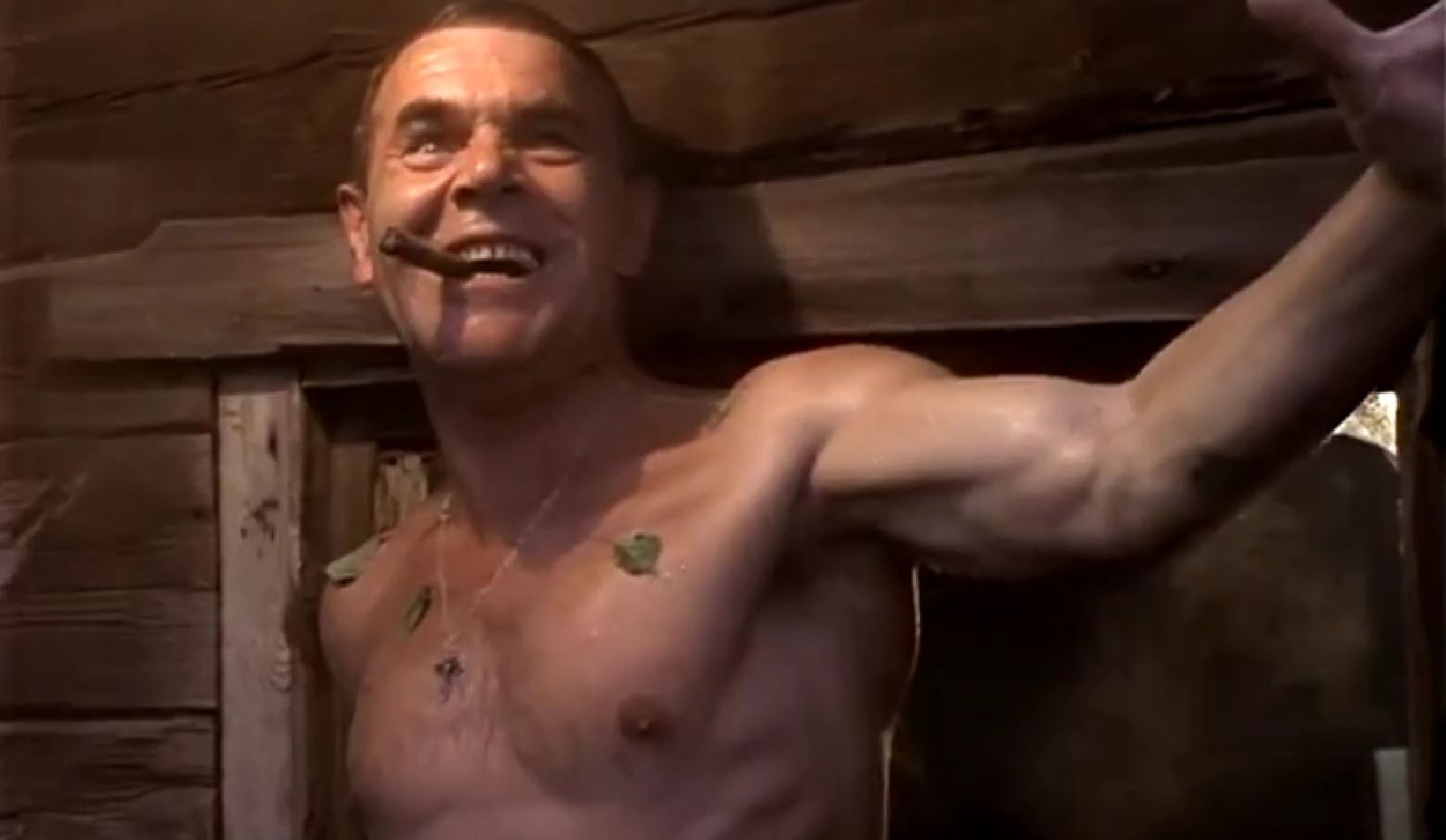

Американский культуролог и специалист по изучению русской культуры Дэниел Ранкур-Лаферрьер даже написал об этом книгу под названием «Рабская душа России: проблемы нравственного мазохизма и культ страдания», в которой предпринял попытку доказать, что страдание — это краеугольный камень национального характера, проявления которого можно обнаружить буквально повсюду — от образов в произведениях классической литературы до получения наслаждения при избиении вениками в бане.

«Достоевский, как никто другой в мировой литературе, мастерски рисует картины мазохизма. Герои его романов лелеют свою вину, ищут наказания или напрашиваются на оскорбления и различные унижения. Герой Достоевского не только платит за нанесенную ему травму, но он ищет ее. Он любит, когда ему причиняют боль. В отсутствие страданий он выдумывает их и переживает, как если бы это были настоящие страдания. Боль — это цель, которую он преследует, ищет и в которой нуждается. Часто боль приходит в виде нарциссической травмы („обида“ — ключевое слово у Достоевского, как в случае с „подпольным человеком“). Иногда она манифестирует себя другими способами: герой страдает из-за грубого физического наказания, чувства вины, своего уничижения. Она — в самоубийстве, самом разрушительном поступке из всех возможных (в романах Достоевского множество самоубийств)».

А теперь задумайтесь, как часто вы слышали фразу, что рано или поздно всё закончится (в том числе и жизнь) и нужно всего лишь потерпеть? Это может касаться как самых банальных бытовых вещей вроде ежегодного десятидневного отключения горячей воды, так и более глобальных событий наподобие изменения политического и/или общественного строя. Если вам до 30, то наверняка представители старшего поколения уже успели утешить вас и касательно текущего неблагоприятного положения: «раньше и хуже бывало», «затянем пояса потуже», «мы всю жизнь терпели, а теперь и ты потерпи», «не лезь куда не следует».

Осознавая опасность окружающего мира и свою ничтожность перед его силами, люди превратились в тех, кого в своей сатирической сказке высмеял Михаил Салтыков-Щедрин — в «премудрых пискарей», боящихся высунуть нос из собственных квартир-норок и думающих, что именно такой и должна быть нормальная жизнь.

Подобные воззрения, на мой взгляд, исходят из культа жертвенности, пропагандируемого институтом религии. Он предполагает самоотречение во имя исполнения заповедей, помощи ближним и любви к Богу. А высшими формами жертвенности являются мученичество и смерть. Православная церковь, которая в последние годы всё сильнее срастается с государством в некотором роде осуждает стремление к собственному счастью и личному комфорту, а чтобы стать ближе к Богу, предлагает отказаться от культуры потребления и подумать о том, что важно для других (для всего народа). Во многом именно поэтому в риторике представителей государственной власти всё чаще звучат религиозные мотивы, в которых слышится призыв к отказу от личного ради великой цели.

«У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он не использовал — Сатана, Люцифер или иблис».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев,

комментируя причины начала специальной военной операции в Украине

«У нас есть традиции, совесть, понимание, что надо думать о детях, семьях, стране. В мире происходит большая трагедия. Мы должны сделать все для того, чтобы защитить наших детей, и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Все остальное — это грех, содомия, тьма. И наша страна борется с этим».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин,

комментируя законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

И культом страдания пропитана практически вся русская культура. Это и «Преступление и наказание» Федора Достоевского, в котором герои вынуждены переносить тяжелейшие испытания ради некоего перерождения, и «Дядя Ваня» Антона Чехова, завершающийся мыслью о том, что людям ничего не остается, кроме как жить и стойко переносить все невзгоды.

«Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный-длинный ряд дней, долгих вечеров; будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба; будем трудиться для других и теперь, и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно умрем и там за гробом мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и бог сжалится над нами, и мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой — и отдохнем».

О тяге русского человека к страданиям рассуждал и Иосиф Бродский, говоря о том, что призывы затянуть пояса работают лучше гимнов, а жители страны откликаются на них с особенным энтузиазмом («мне плохо, соседу плохо — не просто так, за идею — значит, мы едины!»). Даже популярная песня «Разговор со счастьем» из фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» рассказывает не столько о долгожданном обретении счастья, сколько о тяготах и терпении, за которыми, возможно, последует достойная награда («Тот, кто ждет — всё снесет, как бы жизнь ни била. Лишь бы всё, это всё не напрасно было!»).

При понимании такой «страдальческой» позиции населения России куда более осмысленным начинает выглядеть выбор культурных ориентиров. Вы никогда не задумывались, как главным новогодним фильмом жителей страны стала «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова — трагическая история о людях, чья жизнь кардинально (и не в лучшую сторону) меняется в одну долгую ночь?

И под такую историю о поломанных судьбах и личностном кризисе миллионы россиян вот уже больше сорока лет нарезают салаты и готовятся к встрече Нового года, который обязательно принесет с собой что-нибудь хорошее. Главное верить и ждать.

Можно было бы возразить и вспомнить, что в Америке одним из главных рождественских фильмов является «Эта замечательная жизнь» Фрэнка Капры, рассказывающая об отчаявшемся человеке, который решается на самоубийство. Казалось бы, тоже очень грустная история. Вот только главный герой этой ленты получает возможность увидеть жизнь, в которой его не существует, и понимает, что просто необходим близким ему людям. Увидев свое истинное положение в мире, он отказывается от прежних намерений и отныне смотрит в будущее с уверенностью в том, что у него и его семьи всё будет хорошо. А трагикомедия Рязанова завершается фразой «поживем — увидим», выражающей неопределенность и неуверенность в завтрашнем дне.

Широкие массы в России неосознанно выбирают грустные истории с «рыцарями печального образа» в качестве главных героев, ведь именно такие персонажи больше всего похожи на реальных людей, с которыми можно себя ассоциировать. А художники, в особенности трудящиеся в сфере кино и воспитанные русской культурой страдания, готовы эти образы производить и транслировать.

Так, в конце 90-х и начале 2000-х годов на ТВ-экранах можно было нередко увидеть картину Дмитрия Астрахана «Всё будет хорошо», в которой весьма наглядно был отражен трагичный образ русского человека. Главный герой, десантник Николай в исполнении Анатолия Журавлева — всегда плыл исключительно по течению и хотел от жизни малого, иметь собственный уголок, стабильную работу на заводе и самую обычную жену-домоседку. Режиссер, понимая, что в реальной России огромное множество таких же, как Николай, людей, решил продемонстрировать несостоятельность избранного им пути. В конце мужчина понимает, что просто не способен сделать свою невесту счастливой и, жертвуя собственными интересами, отпускает ее на поиски лучшей жизни. Сам же он остается в маленькой квартирке, работает на заводе и наблюдает по телевизору за тем, как проходит чужая жизнь.

Трагичность избранного русским народом пути уловил и Николай Досталь в картине «Облако-рай». Герой, живущий в маленьком городе, в шутку сообщает друзьям и знакомым, что отправляется на Дальний Восток. Эта новость заставляет их устроить ему пышные проводы, а когда открывается правда — ей уже никто не хочет верить. В итоге парень, сам того не желая, садится в автобус и уезжает в неизвестность, а остальные жители как бы становятся частью больших перемен, ничего при этом не меняя в своих собственных жизнях.

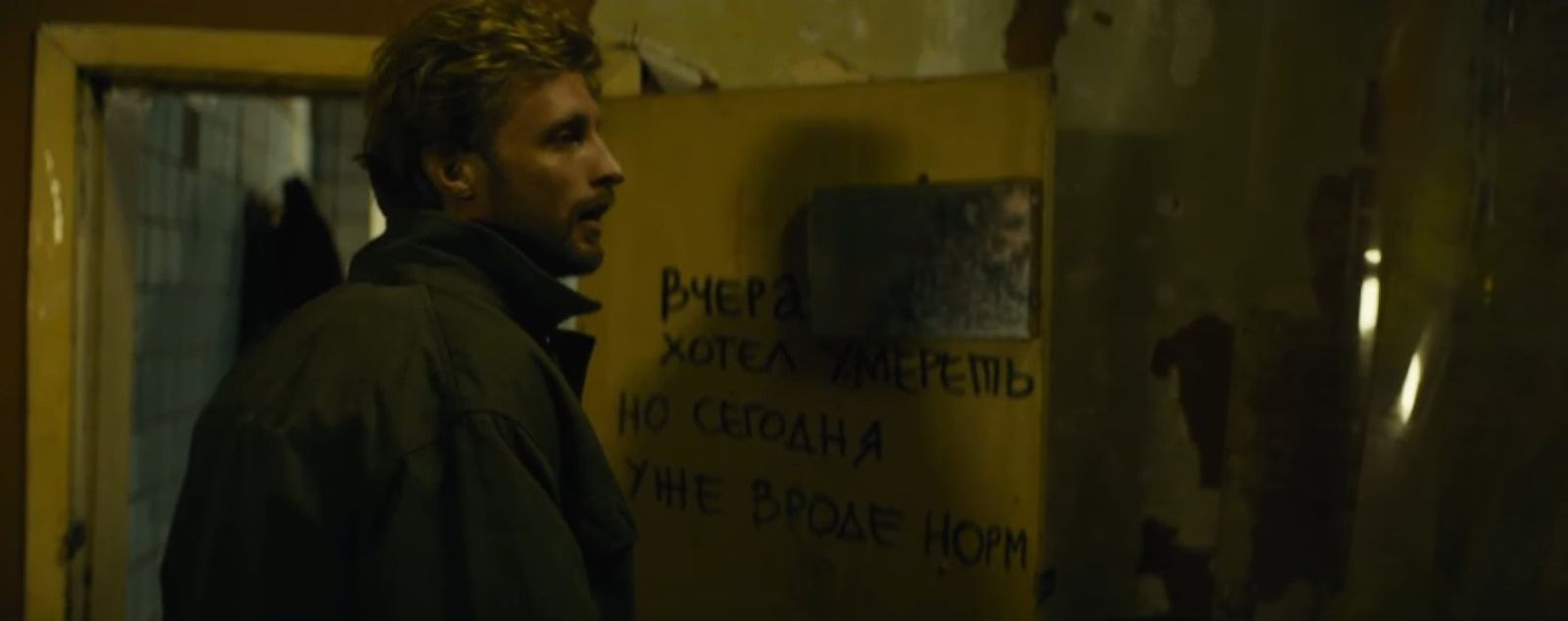

Безысходность жизни в России демонстрируют и «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова — незавидная участь героев подчеркивается даже надписями на заднем фоне, гасящими: «увы», «плевать», «день говно и ты тоже», «тебе пиздец».

И конечно же, в трагические образы идеально вписываются персонажи криминальных кинолент, которые вынуждены страдать не столько из-за своего характера и совершенных выборов, сколько в силу неких внешних обстоятельств. Таков Данила Багров, вернувшийся с Чеченской войны и оказавшийся в эпицентре криминальной жизни постсоветского Санкт-Петербурга из-за родного брата, ставшего наемным убийцей. Таков и Александр Белов, служивший на границе с Афганистаном и мечтающий поступить в институт, но в итоге вынужденный принять на себя управление организованной преступной группировкой.

Побывав в зонах военных конфликтов, оба героя не могут найти свое место в мире. Говоря точнее — им просто не дают его найти. Но главное другое — своим примером такие персонажи демонстрируют, что происходящее вокруг — это не их вина. Так прочнее закрепляется в массовом сознании одна очень простая, но оттого крайне притягательная мысль, оправдывающая любые, даже самые гадкие поступки: «Не мы такие, жизнь такая».

***

В научной среде существует гипотеза лингвистической относительности, согласно которой язык формирует мышление. Проще говоря, то, как человек думает, определяется тем, на каком языке он это делает. Эта гипотеза не раз подвергалась критике, трансформировалась и ныне представлена в менее строгой форме — современные исследователи считают, что язык, безусловно, оказывает влияние на образ мысли, но существуют и многочисленные другие факторы. Это культура, традиции, окружающая среда и принятые в обществе нормы. Под их влиянием и формируется человек.

Так и жители России «сделаны» из того, что их окружает на протяжении долгих лет — мрачное окружение, атмосфера опасности и неблагополучия, культивируемый церковью и государством культ страдания. Эти же атрибуты легли и в основу русского искусства. Но с чего все началось и почему именно криминальный образ жизни стал настоящей частью национальной идеи? Об этом — в следующей части материала.

Читайте также:

Криминальная Кинороссия. Как бандитский образ жизни стал национальной идеей? Часть 2: травма ареста и эволюция паханов

Как сделан «Брат» Балабанова. Полный разбор вселенной киношедевра: от кадров и музыки до философии и культовых диалогов

Ловушка для тирана: как в «Иване Грозном» сошлись коллективные страхи, цензура Сталина и детские травмы Эйзенштейна

Главные российские фильмы на Берлинале за 10 лет: радиация в Заполярье, Довлатов и война с безволием