Почему криминальная культура так популярна в России и как она связана с национальной идеей, рассказывает киновед Вячеслав Зобов в масштабном исследовании о социологии бандитских фильмов. В лонгриде журналист анализирует влияние преступного мира на российское общество и разбирает наиболее заметные криминальные фильмы последних лет. Зачем современные режиссеры мифологизируют «лихие 90-е»? как трансформировались образы народных героев — от циничных ментов из «Улиц разбитых фонарей» до эмоциональных авторитетов из «Бригады» и «Бумера»? почему дворовые гопники стали культурным достоянием? откуда берется сочувствие зрителей к преступникам и как на это влияет историческая «травма ареста»?

Может показаться, что описанных в первой главе факторов (негативная окружающая среда, распространение преступности в регионах, бедность и «культ страдания») уже вполне достаточно для того, чтобы ответить на вопрос о популярности криминальной культуры в России. Тем не менее они являют собой лишь поверхностный слой, а до основной проблемы еще только предстоит докопаться.

Исторический контекст

В 1980-е годы отечественный кинематограф освобождается от оков цензуры и на экранах в огромном количестве появляются ленты на злободневные и интересующие как самих художников, так и широкую общественность темы. Режиссеры начинают откровенно рассказывать зрителям о преступности («Дюба-дюба», «Беспредел»), сексе («Маленькая Вера», «Колесо любви), проституции («Интердевочка»), репрессиях и диктатуре («Холодное лето пятьдесят третьего»).

Это настроение подхватывают не только авторы игрового кино, но и документалисты. Так, в киножурналах, которые ранее рассказывали в основном о всевозможных достижениях научной, технической и культурной сфер, начинают появляться сюжеты об узниках ГУЛАГа, алкоголизме, неблагополучных семьях, страдающих от тяжелых заболеваний детях и других общественно-политических проблемах. Как бы резюмируя сложившееся в обществе положение, Станислав Говорухин в 1990 году выпускает ленту под названием «Так жить нельзя», в которой озвучивается опасная и по нынешним временам мысль о том, что политическая система страны буквально породила алкоголиков и бандитов, а такие люди неизбежно воспроизведут в будущем лишь себе подобных.

Несмотря на то что сам Говорухин впоследствии практически отрекся от своего фильма, сказав, что не может себе простить его создание, распавшийся в 1991 году Советский Союз действительно оставил в наследство потомкам кризисы, безработицу, страдающих алкоголизмом людей и чувствующий себя как никогда свободным криминалитет. Так, со времен, которые позже назовут «лихими», началась история современной России.

Удивительно, но надежно закрепившийся в массовом сознании миф о тотальном разгуле преступности в 90-е годы в наше время подтвердился лишь частично. Так, журналисты издания «Проект» провели исследование, результатом которого стал вывод, что в 2000-е количество преступлений было выше. Однако важно отметить, что исследование проводилось на основе официальных данных, а с учетом того, какие рычаги влияния криминальные группировки могут иметь на правоохранительные органы (как в случае с ОПГ «Цапковские»), реальное количество противоправных действий в 90-е могло быть куда выше.

Впрочем, отнюдь не только всевозможные криминальные элементы занимали умы граждан в то время. Военные конфликты (Афганская и Чеченская войны), кризисы (политический 1991 года и экономический 1998 года) и безработица привели к формированию ощущения жизни в условиях повышенной опасности. Потерявшие возможность зарабатывать на жизнь честным путем, люди становились участниками финансовых пирамид (по данным МВД, с начала 1990-х годов их в России действовало около 1700) и погружались в мир криминального бизнеса, выйти из которого было уже практически невозможно. Лишь немногие смогли относительно спокойно пережить это сложное время и избежать серьезных трудностей (как минимум финансовых).

С приходом к власти Владимира Путина правительство попыталось создать ощущение стабилизации обстановки и уменьшения уровня преступной активности. Есть мнение, что и эпитет «лихие» по отношению к 90-м годам стал применяться в целях пропаганды нынешнего положения. Но также снижение упоминаний организованных преступных группировок нередко связывают со сближением оных с органами власти (об этом, кстати, еще в 2000 году пишет «Новая газета»). В последующие годы с экранов о таком положении вещей расскажут «Бригада», «Жмурки», а позднее и «Левиафан», о котором в итоге весьма нелестно выскажется Владимир Мединский, занимавший пост министра культуры с 2012 по 2020 год. Все это приведет к тому, что как минимум в культурном плане 90-е начнут восприниматься кровавым смутным временем.

В историях многих стран есть периоды, последствия которых отражаются на жизни общества до сих пор и потому нередко воспроизводятся в искусстве. В частности, в США это 60–70-е годы, на которые выпали война во Вьетнаме, антиправительственные митинги, убийство Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, первый полет человека на Луну и Уотергейтский скандал. Только за последнее время об этих событиях рассказывали ленты «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“» (2018), «Человек на Луне» (2018), «Суд над чикагской семеркой» (2020), «Пятеро одной крови» (2020) и «За пивом!» (2022).

В Южной Корее таким сложным временем стали 1910–1945 годы — период японской оккупации и последовавшее за ним разделение страны на две противоборствующие части. Об этих событиях рассказывают «Объединенная зона безопасности» (2000), «Секретный агент» (2016), «Кунхам: Пограничный остров» (2017), «Дорога в тысячу ли» (2022) и многие другие картины.

А в современной России сильно повлиявшими на общество периодами стали годы Великой Отечественной войны и те самые «лихие» 90-е, с окончанием которых на свет появились проекты о благородных (пусть далеко не всегда) разбойниках, живущих по собственным «понятиям», и тех, кто их постоянно преследует.

Это легендарные дилогии «Брат» и «Бумер», мини-сериалы «Бригада» и «Бандитский Петербург», а также многочисленные детективные процедуралы вроде «Улиц разбитых фонарей», «Убойной силы» и «Каменской». Своеобразные наследники всех этих проектов регулярно появляются и по сей день.

Если брать во внимание исторический контекст, может показаться, что все очень даже логично — столкнувшимся с большими трудностями людям, после некоторого улучшения их положения, потребовалось отрефлексировать события, пройти своеобразную терапию — мифологизировать творившийся в стране хаос, перенеся его в пространство искусства и тем самым сделав безвредным. Утратившим доверие к государственным институтам и осознавшим, что полагаться можно лишь на самих себя, зрителям был нужен герой, которого этот ужасный мир заслуживает. И одним из первых таким героем стал жестокий, но справедливый Данила Багров, безэмоционально взирающий на новые реалии.

Можно сколь угодно долго разбирать гениальность «Брата» Алексея Балабанова, но, пожалуй, наиболее важным является то, что в персонаже, воплощенном Сергеем Бодровым мл., отразилась свойственная тому периоду времени потерянность и отстраненность. Он предстал на экране молодым парнем, отставшим от жизни из-за участия в военном конфликте, практически не способном строить долгосрочные планы и просто пытающимся хоть как-то устроить свою жизнь.

Нельзя не отметить, что участие в войне нередко становится одной из причин для выбора героем криминального пути. Например, протагонист трилогии Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» Майкл Корлеоне воевал на фронтах Второй мировой, персонаж ленты Мартина Скорсезе «Таксист», которой, по мнению киноведов, Балабанов вдохновлялся при создании «Брата», вернулся с войны во Вьетнаме и даже «Вито» Скалетта из компьютерной игры Mafia II чешской студии 2K боролся с фашистами на Сицилии, где впервые и познал силу криминальной семьи.

«Человек был на войне. Что человек может делать после войны? Человек умеет только воевать и все. Когда пацанов берут — совсем мальчишек, они школу заканчивают и идут людей убивать и два года этим занимаются. Потом они приходят и оказываются никому не нужны. Что они будут делать? Они либо бандитами становятся. Либо вот такими [как Данила] людьми, которые за справедливость борются с бандитами», — рассказывал Алексей Балабанов о фильме «Брат».

Взгляд Данилы Багрова и его не выражающее эмоций лицо стали отражением холодного взгляда российского народа, понимающего, что вокруг творится нечто страшное, но при этом имеющего лишь два пути — стать активной частью пугающего и живущего по собственным законам криминального мира или просто не вмешиваться, оставаясь безмолвным наблюдателем (соучастником).

Мотив отстраненности от реальности следом за «Братом» подхватит Валерий Тодоровский в ленте «Страна глухих», главная героиня которой — Рита — оказывается втянута в мир криминала из-за возлюбленного, проигравшего немаленькую сумму чужих денег. Скрываясь от преследования, она встречает глухую девушку по имени Яя, мечтающую накопить денег и отправиться в сказочную страну глухих, где не существует зла. В попытках решить свои финансовые проблемы девушки ввяжутся в разборки банд и станут помогать глухому главарю одной из них. Так, оказавшись среди людей, не имеющих возможности улавливать все детали окружающего мира, Рита постепенно научится игнорировать «лишние» звуки, тем самым ограничивая негативное влияние на себя. «Ты слышишь миллионы ненужных звуков. Если бы я все это слышал, я бы сошел с ума», — скажет один из героев этой ленты, утверждая сознательный отказ от некоторых сторон восприятия действительности.

Эскапизм практиковали и ставшие настоящими народными героями «менты» из легендарной многосерийной криминальной драмы «Улицы разбитых фонарей». Каждый день этим уставшим взрослым мужчинам, некоторые из которых успели побывать в горячих точках, приходилось вновь и вновь сталкиваться с неприглядными сторонами действительности. Поэтому, чтобы отвлечься от постоянно накатывающих тяжелых дум, они, подобно многим жителям страны, выпивали (причем даже на работе), рассказывали друг другу анекдоты и не гнушались черного юмора, находясь на местах жестоких преступлений.

«Менты», как и «Брат», рассказывали о том, что добро в России должно быть с кулаками, что победить преступность можно, только самому уподобившись ей.

А для этого необходимо воспитать в себе невозмутимость и безэмоциональность, чтобы в нужный момент сделать то, что действительно правильно, даже если закон говорит другое.

В дальнейшем, с приходом нулевых и возрождением общественной и культурной жизни, персонажи фильмов станут куда более эмоциональными. Герои «Бригады» будут плакать и смеяться по самым разным поводам, персонажи «Убойной силы» начнут поддерживать друг друга при помощи юмора, Каменской справляться с эмоциями поможет заботливый и вечно спокойный муж, а отчаянный крик Владимира Вдовиченкова из финала «Бумера» станет настоящим интернет-мемом.

Но даже при рассмотрении проблемы с позиции рефлексии ужасающих событий, все еще несколько странным кажется выбор нравственных ориентиров и своеобразное «обеление» образа бандита, представление его в качестве неотъемлемого атрибута обычной жизни.

Преступники, которые наводили ужас на простых людей, вдруг стали главными героями, а зрители начали воспринимать их как положительных персонажей.

В частности, в статье автора научно-популярного канала «Интеллектуальное подполье» Дмитрия Баранова «Как сделан „Брат“ Балабанова» сказано, что Данилу Багрова большинство зрителей воспринимают именно как положительного героя. Такая характеристика встречается в 67 из 96 отзывов на сайте «Кинопоиск». И это несмотря на то, что Багров является хладнокровным убийцей, которого боятся герои фильма. С чем же связана такая народная любовь и поддержка?

Половина сидит, половина охраняет

Девушка Елизавета, организующая в Лондоне митинги Russians Against the War, в интервью изданию Медуза заявила, что у россиян есть «травма протеста», связанная с жесткими разгонами мирных демонстраций сотрудниками силовых структур. Казалось бы, это относительно новая проблема, появившаяся в последние десять лет, однако корни ее уходят куда глубже.

Я думаю, в России существует травма ареста. Чтобы моя мысль стала ясна, обратимся к истории — по данным сайта gulag.online, основанным на различных оценках экспертов, через советские лагеря для заключенных прошли от 15 до 18 миллионов человек.

Бывший исполнительный директор Международного общества «Мемориал» Елена Жемкова и правозащитник Арсений Рогинский в статье «Между сочувствием и равнодушием — реабилитация жертв советских репрессий» отмечают, что около 11 миллионов являлись политическими заключенными, большая часть из которых и вовсе не совершала никаких наказуемых или подозрительных деяний, а была подвергнута репрессиям в плановом превентивном порядке. В этом же тексте одной из основных черт советского террора называется его беспрецедентная длительность — авторы пишут, что за 70 лет советской власти прямыми и косвенными жертвами, а также свидетелями стали четыре или даже пять поколений граждан страны, причем больше всего пострадали самые активные, грамотные и талантливые люди.

Что изменилось к настоящему моменту? Ответить на этот вопрос поможет статистика. По данным доклада Совета Европы, на начало 2021 года Россия являлась лидером по количеству заключенных — на тот момент в российских тюрьмах содержалось более 478 тысяч человек. К январю 2022-го их количество сократилось незначительно — до 465 тысяч, а после начала боевых действий в Украине и привлечением на службу отбывающих наказание произошел резкий спад. Так, на начало 2023 года заключенных, по данным ФСИН, насчитывалось 433 тысячи.

Россия оказалась рекордсменом и по количеству заключенных на душу населения.

Так, на каждые 100 тысяч человек в 2021-м приходилось 328 отбывающих наказание в местах лишения свободы, в то время как средний показатель по Европе составлял всего 102 человека. В 2020 году уже упомянутый «Мемориал» представил обзорный доклад о ситуации с политически мотивированными уголовными преследованиями в России, в котором указано, что количество политзаключенных с каждым годом неизменно растет, а число несправедливо осужденных может достигать десятков тысяч человек.

В конце 2022-го специалисты независимого медиапроекта ОВД «Инфо» подсчитали, что за год по политическим мотивам были задержаны более 20 тысяч человек. Кроме того, основательница общественного движения «Русь Сидящая» Ольга Романова в интервью изданию «66» подчеркнула, что современная тюремная система России не похожа ни на одну из тех, что существуют в развитых или крупных развивающихся странах и является прямым наследником концлагерного ГУЛАГа, не предполагающего исправления, а только подавление человеческой сущности. Наиболее наглядным подтверждением этих слов является появившийся в руках правозащитников в 2021 году 40-гигабайтный архив с записями пыток и изнасилований заключенных в российских колониях.

Предположу, что такое положение вещей, формируемое на протяжении десятков лет, стало наиболее влиятельным фактором для постепенного превращения жителей страны в «премудрых пискарей», старающихся держаться подальше от всего, что может быть расценено государством как направленное против него действие. Огромное количество наглядных примеров — родственников, друзей, коллег и знакомых (а также лидеров мнений, журналистов, активистов и тех, кого упоминают в сводках средства массовой информации), отправившихся в места не столь отдаленные, как по реальным, так и по надуманным поводам, — показало, что практически у каждого за окном может появиться условный «черный воронок».

У граждан буквально сформировалась привычка бытовой самоцензуры.

К слову, после начала специальной военной операции в Украине ситуация значительно усугубилась. Согласно информации издания «Проект», люди начали сильнее бояться отвечать на вопросы социологов из-за опасений сесть в тюрьму: «Если раньше из стандартного маршрутного листа интервьюера — 18 человек — соглашался говорить примерно каждый третий, то после начала „спецоперации“ — лишь каждый шестой. Прямо говорят: „Я не хочу сесть“».

Годами живя в антиутопической реальности, где за слово или инакомыслие можно отправиться постигать криминальную культуру в места дислокации ее носителей, люди научились не только бояться, но и… сочувствовать. Сочувствовать декабристам, сосланным в Сибирь и оставившим после себя богатое культурное наследие. Сочувствовать узникам сталинских лагерей, чья история на долгие годы отпечаталась в массовом сознании. Сочувствовать нынешним заключенным, вынужденным отбывать срок из-за далеко не всегда зависящих от них обстоятельств и оставляющих цифровую память о себе в СМИ и интернете. Способствует укреплению этого чувства и то, что помочь сидельцам практически никак нельзя, ведь в случае выражения своего мнения увеличивается риск и самому оказаться по ту сторону колючей проволоки.

Подобного рода сочувствие распространилось и на тех, кто отбывает наказание по вполне объективным причинам. Отчасти на это повлияли сами осужденные. Так, после смерти Сталина в 1953 году была объявлена всеобщая амнистия, в результате которой из тюрем освободилось более миллиона человек. Разумеется, они стали активно проповедовать жизнь по «понятиям», а общество, и в особенности молодежь, начало все это перенимать. Отчасти сработало и понимание того, как люди в принципе оказываются в тюрьмах не в силу своей природной жестокости, а из-за обстоятельств, толкнувших их на совершение тех или иных противоправных действий.

Разумеется, художники, стремящиеся отражать народные травмы и главенствующие в обществе тренды, просто не могли не отреагировать на популярность криминальной культуры в своих произведениях.

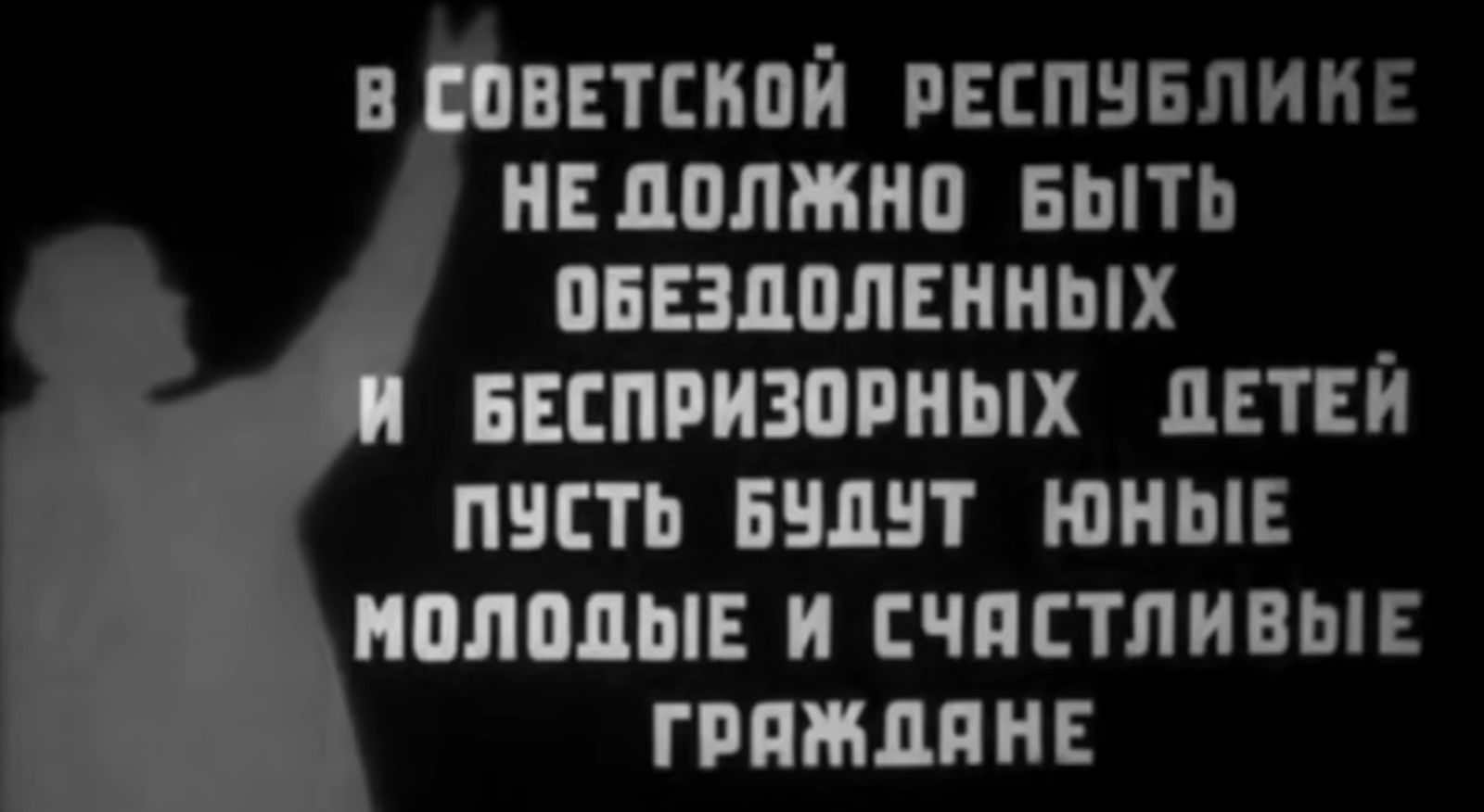

Кстати, примечательно, что первый в истории страны звуковой фильм — «Путевка в жизнь» Николая Экка, появившийся на экранах в далеком 1931 году, рассказывал о преступной группировке беспризорников, возглавляемой криминальным авторитетом по прозвищу Жиган. Немало времени в ленте отводилось исполнению «блатных» песен, которые вмиг стали популярны в народе. Основная же сюжетная линия сосредотачивалась на истории юноши по имени Мустафа, которому выпал шанс отказаться от криминальной деятельности, получить профессию и заняться честным трудом. Ведь каждый достоин человеческого отношения, особенно в социалистической стране.

А много позже «Брат» и «Бригада» сформируют уже современный канон русского криминального кино с героями-преступниками, которые выглядят куда более привлекательными, чем представители закона. И вот уже долгие годы эти полюбившиеся образы не сходят с экранов теперь уже нового времени.

Герои нашего времени

В период с 2006 по 2009 год ежегодно проводилась церемония вручения кинонаград российского MTV. Отчасти их можно назвать отражением настроений и желаний общества, ведь номинанты отбирались из числа наиболее популярных отечественных фильмов, а победители определялись по результатам зрительского голосования.

Интересно то, что уже на второй год проведения церемонии на главный приз претендовали сразу три ленты (а всего их было пять), посвященные криминалу или затрагивающие данную тематику — это «ЖАRА» Резо Гигинеишвили, в которой один из героев столкнулся со скинхедами, а другой промышлял аферами; «Бумер: Фильм второй» Петра Буслова, продолжающий историю героя Владимира Вдовиченкова, отсидевшего в тюрьме после задержания милицией в предыдущей части; «Сволочи» Александра Атанесяна, рассказывающие о подготовке в 1943 году группы подростков-преступников для выполнения секретного диверсионного задания. Зрители в итоге отдали предпочтение последней из списка картине, что легко объясняется ее сюжетом, связанным с наиболее чувствительными болевыми точками народа — Великой Отечественной войной и преступностью.

В 2008 году ситуация с криминальными фильмами на премии повторилась. На получение призов претендовали судебная драма «12» Никиты Михалкова; боевик про борьбу с наркокартелем «Бой с тенью 2: Реванш» Антона Мегердичева; романтическая комедия «Любовь-морковь» Александра Стриженова, в которой в качестве одной из основных сюжетных линий выступала история о краже картины Марка Шагала; абсурдная антинаркотическая лента «Антидурь» Владимира Щеголькова; драма о диджее, ставшем преступником в попытке легко заработать денег, «Тиски» Валерия Тодоровского; мелодрама о шантаже и мести «Жестокость» Марины Любаковой и ошеломляющий натуралистичными ужасами советской действительности «Груз 200» Алексея Балабанова.

Вам наверное интересно, что там в 2009-м? «Мы из будущего» Андрея Малюкова, снова объединившие в сюжете войну и преступников; «Стритрейсеры» Олега Фесенко, повествующие об уличных гонках; «Реальный папа» Сергея Боброва, рассказывающий о бандите, вынужденном заняться воспитанием детей; «Платон» Вартана Акопяна, где Павел Воля предстает в образе продавца девушек, а также «Домовой» Карена Оганесяна о писателе, познакомившемся с настоящим киллером.

К концу десятилетия акцент на драматизме несколько спадет, а вместо него появится бытовой стеб над неблагополучием жизни. Так, особенную народную любовь приобретет образ дворового гопника, вечно сидящего на кортах, плюющегося шелухой от семечек и пытающегося отжать мобилу у проходящего мимо лоха. Образ одновременно смешной, пугающий и печальный, отражающий нереализованность в жизни молодых людей и их глупую увлеченность криминальной культурой.

Популярным станет музыкант Вячеслав Хахалкин, известный большинству в образе гопника-рэпера Сявы. Наполненные матом и тюремным жаргоном, его композиции будут особенно цениться среди подростков.

Типичные русские гопники в спортивных костюмах появятся в скетч-шоу телеканала СТС «Даешь, молодежь!». Несколько позже они обретут вторую жизнь уже в качестве интернет-мемов. На YouTube запустится web-сериал «Наркоман Павлик», рассказывающий о похождениях постоянно употребляющего запрещенные вещества бандита.

На телевидении на долгие годы вниманием зрителей завладеют «Реальные пацаны». К настоящему моменту проект, официально признанный культурным достоянием Пермского края и рассказывающий о жизни нескольких городских гопников, продолжается уже двенадцать лет и все еще не теряет популярности.

В чем же секрет? Авторам удалось весьма точно уловить настроение широких масс и в комедийном ключе представить жизнь в регионах страны, отобразить практически полный набор архетипических образов людей из небольших городов, чья жизнь пошла под откос, и, что важнее, высмеять их. Помимо главного героя — условно осужденного Коляна, работающего в салоне сотовой связи, — в кадре появляются: стереотипные полицейские, не способные нормально выполнять свою работу, секс-работницы, одна из которых является одноклассницей служителя порядка, 45-летняя женщина, сожительствующая с мигрантом, пока ее муж отбывает наказание в колонии, трусливый метросексуал, безуспешно доказывающий всем, что имеет традиционную сексуальную ориентацию. А противопоставляются этим образам члены богатого семейства, которым так или иначе приходится контактировать с миром Коляна и его друзей. Нельзя не отметить и то, что авторы «Реальных пацанов» не стесняются рассказывать о том, сколь много людей в России попадают в тюрьмы. Так, в разное время сроки получат друзья и девушка Коляна Лера, а также ее отец бизнесмен.

Есть у сериала и еще одна особенность — при кажущейся незамысловатости он является прямым наследником традиций русского криминального кино конца 90-х — начала 2000-х годов. К примеру, подобно персонажам «Бригады», Колян хранит верность своим друзьям и постепенно сближается с госорганами, выигрывает выборы и становится депутатом. Так «Реальные пацаны» в очередной раз рассказывают жителям страны о том, как устроен мир.

Комедийный жанр позволил авторам говорить о проблемах с безопасной дистанции. Однако в 2010-х на экранах появилось и несколько драматических произведений, повествующих о не сумевших найти свое место в мире молодых людях и их связях с преступностью. Так, на Первом канале вышел вызвавший немало скандалов сериал Валерии Гай Германики «Школа» (2010), в основу сюжета которого легли подростковые конфликты и проблемы, связанные с наркотиками, сексом и субкультурами (эмо, скинхеды). Своеобразно обыграл тематику и Андрей Звягинцев в картине «Елена». Фильм рассказывает о женщине, которая решилась на убийство ради того, чтобы ее внук смог откосить от армии. В финале этот самый внук, получив отвод от службы, тут же ввязывался в уличную драку, демонстрируя полное безразличие к своей дальнейшей судьбе.

Криминальная культура и сочувствие к преступникам настолько прочно укоренились в сознании широких российских масс, что им стали уделять внимание даже в произведениях, предназначенных для семейной аудитории. Самый наглядный пример — комедия Игоря Зайцева «Каникулы строгого режима» (2009) про двух заключенных, сбежавших из тюрьмы и устроившихся на работу в детский лагерь.

Главные роли в ленте исполнили звезды «Бригады» Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев. Их персонажи олицетворяют два типажа, отбывающих наказание в российских тюрьмах: первый — самый обыкновенный вор-рецидивист, вставший на криминальный путь по ошибке, будучи еще подростком, а второй — честный и справедливый сотрудник госорганов, некогда принимавший участие в военном конфликте и по несчастливому стечению обстоятельств преступивший закон (согласно фильму — буквально во имя справедливости). Картина предлагала зрителям проникнуться личными драмами персонажей, чтобы в итоге понять их, простить и пожалеть. Мысль о том, что бандиты не выбирали для себя такой судьбы, а оказались всего лишь жертвами обстоятельств, даже вслух проговаривается одним из персонажей:

«Не надо всё на зэков грузить! Сами знаете, как туда люди попадают! Сначала начнёт курить, потом, глядишь, выпившим пришел, кореша блатные, драка, милиция, суд! И всё, покатило по ухабам под откос!»

Что интереснее: в картине, предназначенной для самой широкой аудитории, немалое внимание уделялось тюремному жаргону. Герои позволяли себе рассуждать о том, что хуже — быть петухом или чертом, пытались получить весло в детской столовой и решали, кому нынче парашу выносить. При этом фильм транслировал вечно актуальные идеи о тотальной несвободе человека, сравнивая детские лагеря с исправительными учреждениями:

«В нашем лагере все прям, как там. На зоне. Администрация, режим, запретка, авторитеты, шныри и стукачи. А мы с тобой вертухаи получаемся. Ну и на кой-тогда когти рвать? Променять одну клетку на другую? Сенека в таком случае сказал бы так: „Весь мир тюрьма,, но разного режима“. Ты вот про свободу твердил, а где она? Есть только то, что ты сам для себя выбрал».

Весьма показательно то, что премьерный показ ленты состоялся в Федеральной службе исполнения наказаний, а первая демонстрация полной режиссерской версии прошла на ТВ 4 марта 2012 года — в день выборов президента страны. 2,5-часовая картина периодически прерывалась новостями о ходе голосования. Кстати, одну из песен для нее записала группа «Любэ», не только являющаяся любимым музыкальным коллективом Владимира Путина, но и имеющая в своей творческой биографии фильм-концерт «Зона Любэ» с путешествием по российским тюрьмам.

Почему все это важно? Хотя бы потому, что представители российской власти нередко и сами прибегают к использованию блатного жаргона, а также ссылаются на «понятия». Оттого совсем неудивительно не только появление самого этого фильма, но и использование его в качестве народного развлечения во время важных политических мероприятий.

«Еще пятьдесят лет назад Ленинградская улица меня научила одному правилу — если драка неизбежна, бить надо первым».

Владимир Путин — президент Российской Федерации,

комментируя действия российских военных в Сирии

«Если с тобой не считаются — дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев,

комментируя причины начала специальной военной операции в Украине

В России, где криминальная субкультура уже давно стала частью культуры в целом, бандитский образ жизни превратился в нечто вроде национальной идеи, объединительного начала, в котором народ причисляется к своеобразной криминальной семье, во главе которой стоит дон и его приближенные, требующие к себе уважения и готовые в любой момент во имя «своих» кулаками доказывать, что «скоро всей вашей Америке кирдык». При этом не согласиться со «своими» нельзя, ибо велик риск в одночасье превратиться в «чужого».

Правительство страны уже много лет пытается найти и выделить культурную идентичность своего народа. Разыскивается она, как правило, в творчестве известных писателей, художников, режиссеров, героических подвигах обычных людей, победах в сражениях и достижениях в спорте. Но, кажется, в нынешних условиях дальнейший поиск становится затруднен, так как универсальным языком, который понимают абсолютно все, является тюремный жаргон, законом — «понятия», а главным героем — преступник. И вот, в начале 2023 года, мы подходим к тому, что Евгений Пригожин жмет руки бывшим заключенным, вернувшимся из зоны не только тюремной, но и СВО, благодарит их за службу родине и проявленную отвагу, а затем во всеуслышание объявляет о снятии всех судимостей, причины получения которых, конечно же, не озвучиваются.

В связи с этими событиями невольно вспоминается, что еще в 2012 году на телеканале НТВ вышла картина под нехитрым названием «Служу Советскому Союзу!», рассказывающая о том, как в 1941 году заключенные исправительного лагеря дали отпор немецкий захватчикам. Любопытно, что эту совершенно не основанную на реальных событиях ленту бывший тогда министром культуры Владимир Мединский публично осудил и даже призвал не демонстрировать в телевизионном эфире. Случилось это потому, что в адрес министерства пришло около двух тысяч писем от недовольных граждан, которым не понравилось, что фильм (слитый в сеть до премьеры) акцентирует внимание не на подвиге людей, а на демонстрации ужасов советского режима, ведь заключенных, воевавших за свою страну, в финале не награждают, а просто расстреливают.

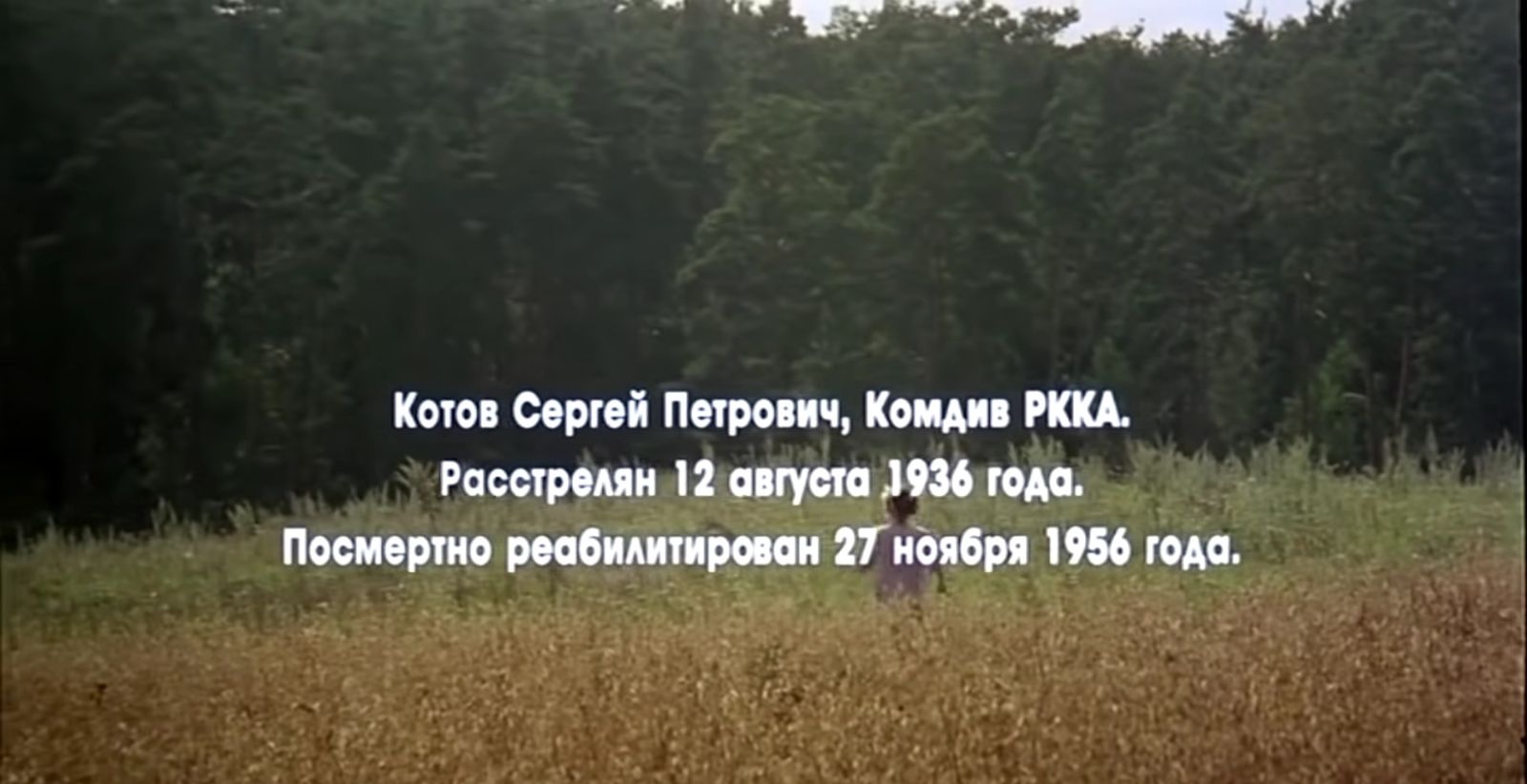

Именно из-за популярности криминальной культуры российское кино приобрело столь характерные черты, собственную идентичность, если угодно. И это отмечается не только обычными зрителями, но и профессионалами. Посмотрите только на список отечественных кинолент, номинированных на соискание премии «Оскар» за последние двадцать лет. Это «Утомленные солнцем», заканчивающиеся арестом и последующим расстрелом главного героя — комдива Сергея Котова, это «Кавказский пленник», повествующий о первой Чеченской войне, это «Вор», рассказывающий о жизни преступника и его семьи, и, конечно же, это фильмы Андрея Звягинцева — «Левиафан» о мужчине, который теряет всё из-за желания местного чиновника построить храм на месте его дома, и «Нелюбовь» о наплевательском отношении родителей к своим детям и страшным последствиям такого поведения.

Но, пожалуй, особенно заметна эта специфика становится при взгляде на фильмы из регионов страны, о которых речь шла в первой части этого исследования. В погоне за репрезентацией собственной идентичности режиссеры изо всех сил стараются обозначить свою принадлежность к родным местам. Проблема в том, что делается подобное не через отсылки к малоизвестным местным художникам, поэтам или музыкантам, а посредством обращения к хорошо знакомой практически каждому жителю страны теме. Воспитанные криминальной культурой, авторы рассказывают о жизни в регионах, обращаясь к образам криминалитета, с которым самым обычным гражданам так или иначе приходится сталкиваться.

Таким образом, криминальное кино в России становится отражением происходящих вокруг событий, какими были и «Брат» с «Бригадой». В 2019 году на экранах появился основанный на романе Дмитрия Глуховского фильм Клима Шипенко «Текст», рассказывающий о молодом парне, отсидевшем семь лет в тюрьме из-за подкинутых ему продажным полицейским наркотиков. Лента, чье появление на экранах в настоящее время вряд ли было бы возможным, стала отчасти случайным (а скорее давно назревавшим) культурным ответом на подставные дела, а в частности, на случай с журналистом Иваном Голуновым, которому правоохранительные органы подкинули наркотики. Даже имя главного героя оказалось поразительно схожим — Илья Горюнов. Вот только Иван после развернутой журналистами кампании в его поддержку был освобожден, а Илье пришлось отбывать длительный срок.

Своеобразным отражением культурной жизни в России стала и вышедшая еще в 2013 году комедия Жоры Крыжовникова «Горько!». В этой шумной ленте, рассказывающей о праздновании свадьбы, нашлось место множеству стандартных образов русских людей. Это и придерживающееся традиций и воспитанное «культом страдания» старшее поколение, и молодые люди, практически не познавшие плохих времен и желающие только обрести личное счастье, и находящие радость исключительно на дне бутылки алкоголики, чья жизнь существенно не меняется годами и, конечно же, уголовники, считающие тюремные законы единственно верными. Символично, что этих стереотипных людей-образов в финале объединяет полицейский автозак.

Что же в итоге? Кинематограф обладает способностью достаточно быстро подхватывать тренды и отражать явления. Например, в США на исходе 90-х людей тревожил скорый приход миллениума и связанная с ним проблема 2000 года, заключающаяся в риске глобального компьютерного сбоя. Зависимость людей от цифровых технологий и растущая в обществе напряженность в связи с постоянным совершенствованием компьютеров привели к появлению фильмов о борьбе людей с машинами и власти системы над свободой воли («Матрица», «Тринадцатый этаж», «Экзистенция», «Бойцовский клуб»).

А в России, где цифровизация проходила не столь заметно, в это же время популярность стали приобретать криминальные ленты, и, что куда важнее, своей актуальности они не растеряли до сих пор. В таких условиях кажется, что уменьшение количества криминальных кинолент возможно лишь с глобальными изменениями в самом обществе. Может быть, тогда и ответ на вопрос «вы гангстеры?» наконец-то перестанет звучать как «нет, мы русские».

Послесловие. Are you gangsters?

Хочется верить, что и само искусство тоже может заложить основу для изменений. Сейчас особенно грустно вспоминать, что еще совсем недавно у России был шанс при помощи кинематографа изменить представление о себе не только внутри страны, но и во всем мире. «Мы открытая, современная, дружелюбная и безопасная страна. Если вы хотите обогатить кинематограф новыми образами и смыслами, а также подарить зрителям новые впечатления, вам точно нужно приехать снимать кино в России», — сказала руководительница ныне упраздненного лично Владимиром Путиным Ростуризма Зарина Догузова в обращении к иностранным кинопроизводителям в 2019 году.

Немногим позже русское кино прогремит на весь мир. К концу 2021 года ленты российских режиссеров «Петровы в гриппе» и «Разжимая кулаки» завоюют призы ведущих кинофестивалей мира, отечественные фильмы и сериалы будут пользоваться популярностью на зарубежных стриминговых платформах («Майор Гром: Чумной Доктор», «Серебряные коньки», «Эпидемия»), а руководство этих самых платформ заинтересуется производством непосредственно в России («Анна К», «Ничего особенного», «Красная радуга»).

Мир, следуя тенденции на инклюзивность и уважительное отношение к представителям всех народов и культур, понемногу начнет отказываться и от стереотипного образа русских в качестве «бандитов».

В частности, на Netflix выйдет мини-сериал «Изобретая Анну», в котором на примере одного из героев, связываемого с криминалом только из-за российского происхождения, будет продемонстрирована одна весьма правильная мысль — быть русским не значит быть преступником.

А потом наступило утро 24 февраля 2022 года, и теперь о будущем образе России в кинематографе (как и будущем страны в целом) ничего определенного сказать нельзя.

Кто знает, возможно скоро на экранах вновь появится безмолвный герой, безэмоционально взирающий на мир, сражающийся исключительно за правду и оставляющий после себя толпы поверженных врагов — конечно же, являющихся абсолютным злом.

Читайте также:

Криминальная Кинороссия. Почему бандитские фильмы так популярны? Часть 1: эстетика панелек и культурный мазохизм

Социальная сатира и политическая критика в европейском кино XXI века. Как устроены культовые фильмы Лапида и Эстлунда

«Капитан Волконогов бежал». Что не так со зловещей фантасмагорией о совестливом чекисте в эпоху Большого террора?

«Люди Икс»: зачем супергеройское кино транслирует прогрессивные ценности и как они помогают бороться с политическим злом

35 главных фильмов французской новой волны. Всё, что нужно знать об авторском кино 60-х

Первопроходец китайско-американского кино: этнический стиль, голливудские тиски и мир чайнатаунов в фильмах Уэйна Вана

Как сделан «Брат» Балабанова. Полный разбор вселенной киношедевра: от кадров и музыки до философии и культовых диалогов

История тайваньского кино. От японской пропаганды до авангарда новой волны и национальной сериальной индустрии

Убийства, цензура, сыщики и преступления против канона: путеводитель по экранизациям детективов Агаты Кристи