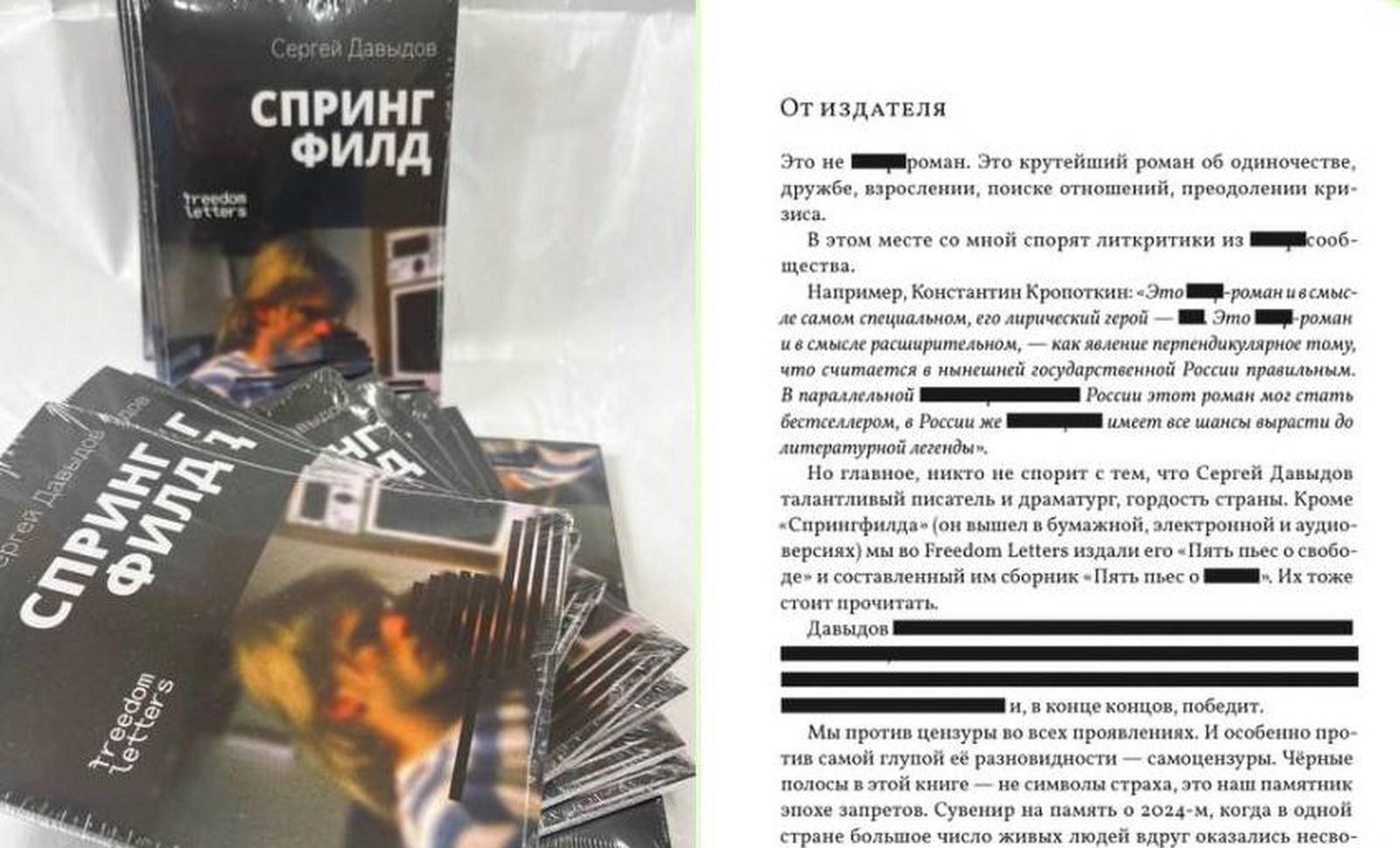

С помощью необычной партизанской акции в России удалось законно продать самый популярный квир-роман последних лет — «Спрингфилд» Сергея Давыдова. На «Озоне» первый тираж читатели раскупили за 10 минут, второй и третий тоже разошлись практически сразу. Однако книга вышла с цензурой: в ней замазаны черным такие слова, как свобода, квир. По словам издателя, всего около 5 процентов текста романа было зачеркнуто, а это «арт-проект в поддержку всех, кого власть хочет сделать невидимым». Сам Давыдов считает такое издание скорее акционизмом и советует воспринимать цензурную версию «как букинистическую редкость и артефакт эпохи».

Со «Спрингфилда» в 2023 году началась история независимого издательства Freedom Letters, где сегодня публикуются Сорокин, Быков, Яшин и другие современные российские авторы, которые не могут быть изданы на родине. Издатель Георгий Урушадзе рассказывал о романе Давыдова: «Я нашел этот роман по ссылке из фейсбука. Со словами «это посильнее „Эдички“» разослал друзьям. Писателям обидны сравнения с другими, поэтому скажу так: это роман поколения. Поколения тридцатилетних, раздавленного российской действительностью, уничтожающего всё живое и непохожее на мейнстрим». Недавно вместе с «Новой газетой Европа» и телеканалом «Дождь» издательство объявило о создании новой литературной премии «Книги свободы» с особой номинацией «Спрингфилд» для текстов об ЛГБТК-людях.

Специально для самиздата литературные критики Елена Лепишева и Филипп Хорват рассказывают, как читать «Спрингфилд» и каким образом он может дать силы сопротивляться любым формам несвободы — от политической до эстетической.

Этот диалог родился в результате погружения в художественный мир «Спрингфилда», который, как представляется, не только оставляет простор для интерпретации (что свойственно литературе в целом), но и зиждется на принципе свободы — основе авторской стратегии. Как читать это произведение, каков горизонт ожиданий читателя и только ли квир-литература становится его проблемно-эстетическим полем — рефлексия не для одной статьи. Свои версии предложили Елена Лепишева — литературовед, критик, авторка художественной прозы (Минск) и Филипп Хорват — писатель, критик, литературный обозреватель (Тель-Авив).

Филипп: Роман «Спрингфилд» запущенного Георгием Урушадзе издательства Freedom Letters стал, как говорят в маркетинге, флагманом для первой линейки эмигрантских русскоязычных романов. Первоначально упор делался на то, что книга Давыдова — один из ярких ЛГБТ-романов, чуть ли не первый на русском языке в этом тематическом поле. Соответственно, книга позиционировалась как акт не столько художественного, сколько гражданского сопротивления принятому российскими властями закону о запрете движения ЛГБТ, почему-то объявленного «экстремистской организацией». Именно так роман подсвечивали в различных литературных медиа, о нем много и весьма комплиментарно писали книжные блогеры, — в общем, текст молодого перспективного Сергея Давыдова сложно было не заметить.

При этом как-то упускалось, что «Спрингфилд» — роман в оригинальной стилевой манере. Стык прозы (местами ритмизированной) и поэзии, стилизованные под чужой текст вставки — лишь немногое, что можно сказать о специфике повествования, сконструированного Давыдовым — драматургом-экспериментатором, ярким представителем новой драмы начала ХХI с уникальным творческим диапазоном от провокационной пьесы «Порнооптимисты» о пандемии коронавируса до «Республики» — исторической трагедии в стихах, где «пунктуация соответствует интонации».

Сегодня, спустя год после выхода романа, можно утверждать, что сформировался взгляд на него как на художественный феномен, содержащий заряд сопротивления любым формам несвободы — от политической до эстетической.

Неслучайно выход книги ознаменовал новый этап в работе издательства Freedom Letters, которое совместно с «Новой газетой Европа» и телеканалом «Дождь» объявило о создании новой литературной премии «Книги свободы» с особой номинацией «Спрингфилд» для текстов об ЛГБТК-людях.

Признаться, когда я садился за чтение романа, то думал, что в нем действительно особое внимание будет уделено квирности. Но с удивлением в какой-то момент понял: ничего такого натуралистичного, ярко подчеркивающего тему однополой любви тут нет. Даже наоборот: всё как-то травоядно, целомудренно — автор будто специально избегает сексуальности как таковой, его интересует не телесность, а, сорри за пафос, духовность.

Под духовностью я понимаю, конечно же, не то, что у нас традиционно подразумевается: вся эта моральная чистота помыслов, внутренняя наполненность, невидимая (и неведомая) связь с божественным… В «Спрингфилде» духовность героев проявляется на уровне личных отношений, с бережным принятием другого, вниманием к другому со всеми достоинствами и возможными тараканами. Вот эта вот чуткость к инаковости — это не та ли черта поколения зумеров, которую и хочет продемонстрировать Давыдов в том числе через условную квирность?

Елена: Поймала себя на мысли, что нет никакой возможности писать о «Спрингфилде» в рамках литературоведческих категорий, исходя из «классического» анализа текста. Вот и не буду. Тем более что каминг-аут, воссозданный в романе, может пониматься достаточно широко. Разве это только про гендер, «процесс открытого и добровольного признания человеком своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству»? И разве речь идет о конкретном поколении, рожденном в начале 1990-х, впитавшем выхлопы постразложившейся эпохи, тотальный цинизм рынка, суррогат отношений к чужому телу, а через него — к собственному ощущению мира, поиску, мечте?

Для наивного читателя, для которого роман интересен прежде всего пикантной темой, в «Спрингфилде» оставлены «маячки». Конечно, жанровое русло (квир-роман), сюжет (как выжить геям в этом мире), слова-маркеры, метко воссоздающие ситуацию. Все эти «пидор мечты», «я вижу тебя чаще, чем мой х#»…

Неслучайно первая знаковая для повествования сцена ― в «Ашане», когда единственным проявлением близости становится кража трусов для партнера.

Соглашусь с тобой: ключевое здесь ― близость. Единственное настоящее, стоящее, то, за что можно зацепиться, когда мир летит в тартарары. Маячок в водовороте времени, которое неумолимо провоцирует на выбор. Стой на месте, жуй жвачку повседневности в отцовской куртке или прыгай. Или отойди от края! Тянет написать, вслед за героями, «пункт назначения» этого прыжка. Да и опыт последних лет, задающих временные координаты действия, свидетельствует: оставаться на краю невозможно.

Филипп: То есть квирность в «Спрингфилде» предлагается как один из вариантов сближения людей — инаковость как некая точка притяжения? Если рассматривать под таким углом, то зачем автору нужен этот прием?

Елена: Думаю, для развенчания «социализации». Роман буквально пропитан ее прессингом. Насилием социума на всех уровнях. В пространстве общественных отношений, четко регламентированных «нормой». В семье, где роли заранее распределены и обсуждению не подлежат. В сфере личной, интимной. Даже в творчестве, где очерчена мера дозволенного — того, о чем следует писать и в какой форме. Вспомни тексты Мэта, созданные будто бы как стеб, фанфик, но выдающие боль героя, страх за близкого человека, страх потерять. Неподдельный. Искренний! Не забудем маркеры социальной действительности, российской и в принципе беларусской (с учетом отдельных нюансов), или шире — постсоветской в авторитарном варианте.

Филипп: Жесткая социализация действительно всё причесывает в России, причем во вред обществу. С детства задавливается всякая инициативность (на уровне приговорок «инициатива наказуема»), контроля со стороны взрослых — ты должен выглядеть так, а не иначе, говорить такие-то вещи, даже думать только об этом и ни о чем другом. Ну разве при таком подходе может вырасти социально взрослый, критично мыслящий, по-настоящему свободный человек?

И удивительно, что Давыдов берет в качестве героев другой типаж молодых людей — как раз-таки независимых и внутренне, я бы сказал, зрелых, несмотря на юный возраст. Удивительно вдвойне, поскольку родители-то у этих героев — люди как раз очень причесанные социализацией, приземленные и, на самом деле, придавленные жизнью (особенно отец Мэта). Такое вообще бывает, что в провинции (не в Москве и даже не в Питере) в условиях кондовой, расплющивающей людей с детства России вырастают такие люди?

Елена: Так ведь пример родителей и становится «вратами социализации». Поскольку герои молодые, а действие выстраивается ретроспективно (от воспоминаний детства до 2021-го ― художественного настоящего), смысловой акцент падает на опыт родителей. Триггером для Андрея становится судьба матери, в прошлом госчиновницы, бизнес-леди, осевшей в деревне. Для Мэта ― опыт отца, к которому он ближе на физическом уровне.

Это яркий маскулинный тип со склонностью к алкоголю, узостью интересов. Но если отец слит с социумом как постабсурдный человек, то в случае Мэта маскулинность воспринимается как искаженный миф о себе, неверие в собственные силы.

Можно было бы увидеть в сложном отношении к опыту отца фактическое отсутствие отца как знаковой фигуры художественного мира и перевести наш разговор о романе в эстетические координаты, но меня буквально режет именно не-ве-рие. А потому роман о поиске себя, о возможности экзистенциального выхода — преодоления обстоятельств. Просвет versus трагедия. Если я напишу про то, что неверие героев Давыдова генетически восходит к мироощущению персонажей Чехова, ты не будешь смеяться?

Филипп: Я как-то даже не думал про «Спрингфилд» через призму Чехова, но ты это очень верно подметила. Не исключено, что если бы у Антон Павловича когда-нибудь дошли руки до написания настоящего, большого романа, то тематически бы он взял какую-то очень схожую тему. Что-то такое глубокое про несовпадение молодых людей с современным российским обществом и про потерянность, которая из-за этого рождается у них внутри, заражает их перманентной фрустрацией. Причем фрустрацией настолько глубокой, что она вынужденно приводит к разрыву между молодыми людьми (у Чехова, конечно, никакой квирности бы не было, это был бы просто роман о крепкой дружбе понимающих друг друга людей).

И, конечно, такой чеховский роман был бы выполнен в фирменной атмосфере безысходности, абсолютной стылости времени, которая обнимает Россию, кажется, едва ли не с момента ее зарождения. Это был такой Ванька Жуков, заблудившийся в сумеречных зарослях осеннего вишневого сада…

Одна из сильных сторон «Спрингфилд» Давыдова в отображении придавливающей к земле безнадеги. Некоторые страницы, описывающие Тольятти, просто дышат этим.

Елена: Сильная позиция текста — художественное время-пространство. Здесь и название, и акцент на социальном пространстве (в описаниях Тольятти звучит миф об индустриальном городе, хорошо известный Давыдову-драматургу, яркому представителю тольяттинского центра новой драмы начала ХХI века), которому противопоставлено пространство мечты, аккумулированное линией Америки с центром в микромире героев ― съемной квартире. Этот дом — временный. Пристанище посреди социального прессинга и хаоса, трогательная утопия. Микромир героев с кучей забавных деталей и мелочей, выдающих искреннее отношение друг к другу, тесно связан с пространством субкультуры (описания быта заброшек создают летопись андеграунда), а также интернета, массмедиа (канал Екатерины Шульман, аватарки, статусы в «ВК», разрыв отношений как выпадение из соцсетей, etc.). Интернет-пространство становится не только маркером эпохи, но и сферой самоидентификации.

Отдельно хочется сказать о природе. Как ни странно, в индустриальном мире «Спрингфилда» это триггер, не позволяющий абстрагироваться от социума. Здесь и враждебные деревья («Сейчас правительство халатно пускает деревья в город, а завтра деревья выселяют нас из города»), и вода, которая «размывала землю и обнажала обрыв до костей», готовая поглотить героев во время неудачного похода. Все это делает их выбор экстремальным на всех уровнях, добавляет драйва в развитие действия, приближает развязку. Как ты думаешь, предполагает ли она многоточие?

Филипп: Думаю, что метафора многоточия в «Спрингфилде» куда более глобальная и объемная. Многоточие — это сам роман в целом, в том смысле, что он сам по себе неоднозначен, неконкретен, несмотря на все расставленные маячки. И эта неконкретность, конечно же, не недостаток, это просто еще один маркер хронотопа.

Но что интересно в романе: при всей общей неоднозначности, его герои вдумчивому читателю вполне понятны, понятны их действия, транслируемые ими смыслы.

Елена: А вот герои — кто они вообще в «Спрингфилде»? Геи? Представители поколения с ярлыками «героев времени» и генезисом «неудачников»? Меньше всего в них хочется видеть слепок реальности, рассуждать о прототипах. Для меня история Андрея и Мэта — про любовь и мечту. Обе не признаны парнями до конца. Обе вытесняемы социумом, уничтожающим любые признаки инаковости. И обе же ― про поиск самоиндентичности. Роман видится как соединение кейсов самоопределения. Гендерного. Национального. Творческого. Экзистенциального.

Есть закономерность в том, что из всех репрезентативных цитат мне запомнилась одна, принадлежащая Мэту, чей инсайт проблематизирован. Но именно его тексты, сообщающие многоплановость образу Питера Паркера, нелепо пытающегося спасти мир, шизоида без осязаемой цели в жизни, бухающего качка, звучат особенно пронзительно:

«Я не встраиваюсь в сюжет, который предлагает мне жизнь. Я играю роль подружки невесты в каком-то из эпизодов ситкома. А у невесты улыбка до ушей: она знает, кто она и зачем, и мир ей совсем не жмет и играет по ее правилам. И ни в одной книжке мне не удавалось найти историю, которая объяснит мне, как жить. Именно мне».

Филипп: Я тоже думаю про кейс самоопределения в романе. Ребята действительно ищут себя, вглядываясь друг в друга. Не зря Мэт по примеру Андрея пробует себя в литературе.

Но эти попытки поиска идентичности друг в друге, к сожалению, оказываются провальными, что наглядно показывает финал «Спрингфилда». Потому что при всей своей схожести парни видят и понимают самоопределение по-своему. Потому что для обоих самоопределение заключается в свободе, возможности жить так, как хочется лично тебе. А эта свобода в представлении Андрея и Мэта все же разная, и тут очень хорошее сравнение, приведенное самим Давыдовым. Я имею в виду сравнение образов Андрея и Мэта с условными Бивисом и Баттхедом.

Бивис и Баттхед в каноне американской культуры, при всей своей схожести в глупости, все же глупы по-разному. Так и герои «Спрингфилда», при всей своей тяге к свободе, понимают эту свободу каждый по-своему.

Елена: Да, «Спрингфилд» ― роман о свободе. Она воссоздается как основная тема, решенная через гендерные и социальные роли, творчество героев и выбор жизненного пути между армией и поступлением в Вышку, а также как лейтмотив и принцип эстетической стратегии. Неслучайно одной из ключевых сцен становится первое свидание, которое воспринимается намного шире сексуального контекста. Согласна на все сто: он воссоздан достаточно деликатно в романе, выстроенного на деталях, юморе, конвенциональных для читателя «потрахались», etc. Через физическую близость и нахождение в пространстве над городом показаны новое отношение к миру, мировоззренческий выбор: «˂…˃ мы смотрели на чахлые панельки, пустой Парк молодежи и заполняли его своими взглядами, полными свободы. Мы изобрели одну свободу на двоих, и это было впервые. И если бы кто-то смотрел на самый верхний балкон сгоревшего дома, он бы точно сказал, что мы крутые парни».

Свобода проявляется в романе и на уровне стиля, сочетающего ритмизированную прозу с вкраплениями верлибра, приемами «текст-в-тексте» (стилизация сочинений героев), элементами языковых субкультур и современных массмедиа.

Филипп: Можно сказать, что роман приближает к пониманию свободы?

Елена: Меня он не приблизил к пониманию свободы, но явно встретился в такой момент жизни, профессиональной и личной, когда нужно было сделать выбор. Хотя ситуация выбора в принципе определяет наше бытие последних лет, как мне кажется.

Судорожный поиск свободы вокруг и в себе самом подсвечивает абсурд социальный. Читаю про созданную героями Америку и вижу красно-зеленые флаги, заполонившие мой город. Навязанную государственную символику буквально на каждом здании. На остановках метро. На каждом правительственном этаже. Можно ли спрятаться от нее на балконе высотки?

Смотрите также:

Судьба крымскотатарского «простака» в волчьей пасти империи: о книге Рената Беккина «Ак Буре»

Доверие к речи. Писатели Роман Осминкин и Юлия Подлубнова о воронках войны, автофикшене и перекроенных идентичностях

«Холоп-2»: главные провалы и смелые отсылки фильма. Как режиссер заигрывает со зрителем, намекая на ситуацию в стране?