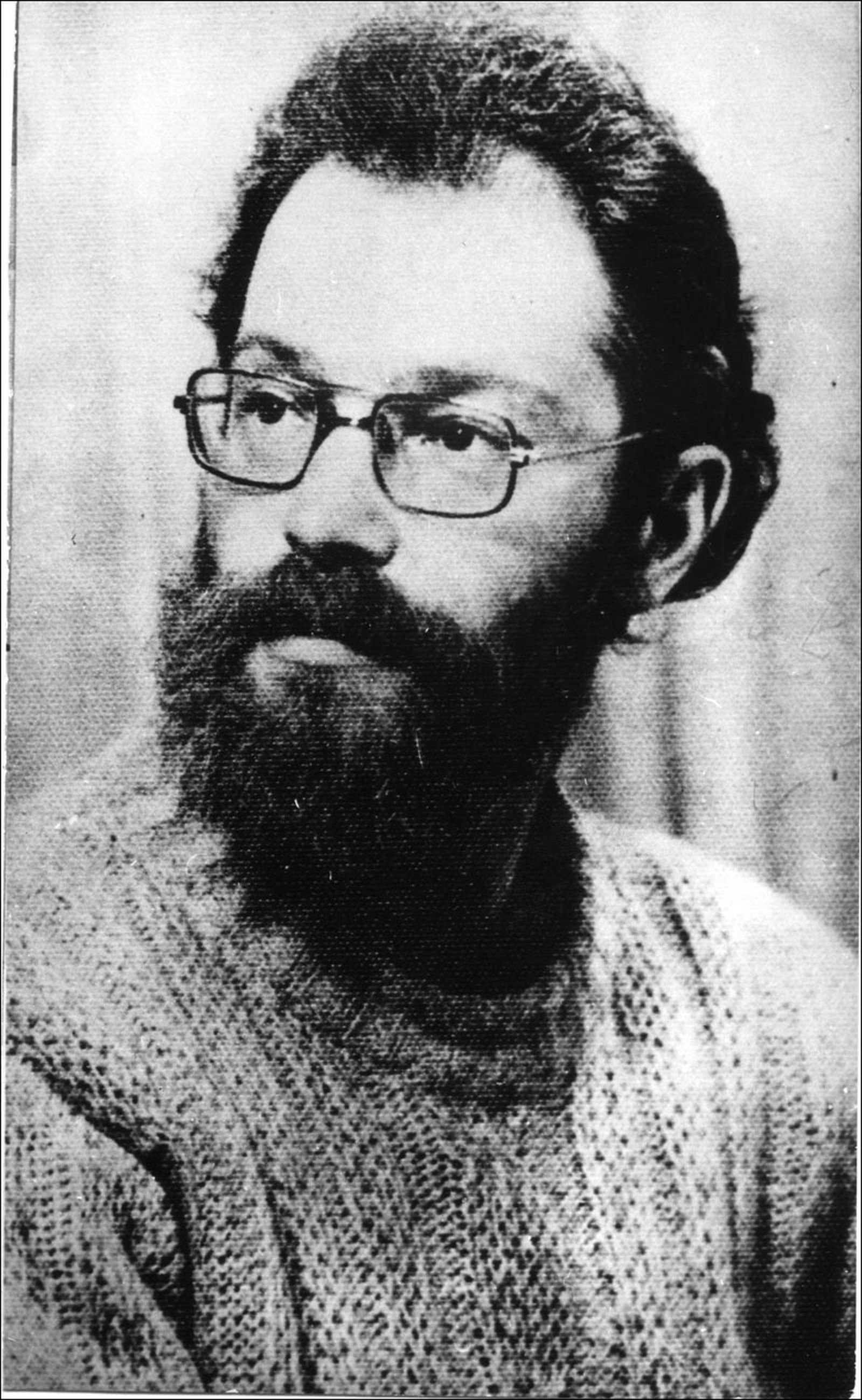

21 ноября 1936 в Москве родился «зэк в третьем поколении» — Александр Гинзбург. К сожалению, поздравить его с 80-летием уже никому не удастся. Александра Свиридова в Нью-Йорке отреставрировала и перевела в «цифру» свой давний разговор с АГ, который в 1992 году они с Артемом Боровиком выдали в эфир. Четверть века спустя мы можем слышать голос человека, который, который смеялся системе в лицо и ничего не боялся.

Хорошо нынче — открываешь компьютер, входишь в интернет, выстукиваешь имя, и энциклопедия выдает справку: Алекса́ндр Ильи́ч Ги́нзбург – журналист, издатель, участник правозащитного движения в СССР, член Московской Хельсинкской группы, составитель одного из первых сборников самиздата («Синтаксис»), член редколлегии журнала «Континент» в 1979–1990 годах. А тогда — после путча 1991 года — только близкие друзья Алика радовались его приезду. Ширнармассы понятия не имели, в чем событийность его второго пришествия в столицу. Алик впервые воротился в нее после того, как был вывезен из Лефортово с группой товарищей — в обмен на двух доблестных советских шпионов, провалившихся в Нью-Йорке. В команде Алика было пятеро зэка, и он мечтал написать об этом обмене. Придумал название — «Две пятых советского шпиона».

А тогда… Алик после путча 1991 впервые появился в Москве. Я только начала делать новую программу на ТВ — «Совершенно секретно», и наши общие друзья соединили нас. Алик впервые вышел в эфир. Мы встречались потом не раз, и не раз Гинзбурга снова могла видеть и слышать страна. Сегодня, когда у него день рождения, я хочу, чтобы прозвучал его голос, записанный на старых пленках. Я понимала в девяностые, что незнакомца должен представить знакомый, которому доверяют, и попросила это сделать Булата Окуджаву.

Трудно поверить, что сегодня их нет на свете — тех, кого запечатлела пленка.

Артем Боровик: Александр Гинзбург первый раз сел за выпуск самиздатского журнала «Синтаксис». Второй — за то, что сделал книгу о процессе Синявского и Даниэля. Третий — за то, что стал первым распорядителем фонда Солженицына. Позже его в числе других пяти политзэков советские власти обменяли на двух провалившихся в США агентов КГБ. До сих пор он не реабилитирован, до сих пор ему не возвращено гражданство. Приехал он в Россию в качестве журналиста французской газеты «Русская мысль». Это его первое появление на нашем телевидении. Ранее, даже во времена перестройки, ему неоднократно запрещали въезд в СССР. В последний раз это было сделано 17 августа 91-го года.

Булат Окуджава: Мне хочется прежде всего сказать, что Александр Гинзбург, или Алик Гинзбург, как я его привык звать, человек великий. Мы этого пока не осознаем, мы общаемся с ним живым, насмешливым. И мы этого пока по-настоящему понять не можем. Но я, человек, склонный к уединению, могу абстрагироваться, и вижу, что это — великий человек. Когда-нибудь об этом будет серьезный и обстоятельный разговор, — и представителей его поколения, и последующих поколений, когда они осознают полной мерой его величие.

Он, в отличие от многих вполне достойных людей, всегда сопротивлялся саморекламе. Это замечательное качество, которое свойственно не всем. А я это особенно ценю в людях.

Говоря о нем, вспоминается навязшее в зубах шестидесятничество, о котором сейчас столько споров. Я уже говорил много раз и в прессе, и так, в выступлениях, характеризовал это явление. Но мне хочется сказать в связи с Аликом Гинзбургом, что он является самым типичным шестидесятником. Он был, как большинство лучших представителей шестидесятничества, человеком, совершавшим общественно значимые поступки, именно поступки. Он не ограничивался разговорами, хотя в те годы это тоже было важно. Он все время находился в противостоянии этому строю, этому режиму. Может быть, и не потому, что он был профессиональным революционером, сознательным борцом, — нет. Что-то было в крови, в характере, что не позволяло ему поддакивать, соглашаться. Он совершал свои поступки не по заранее намеченной схеме, программе, а это были порывы честного, нормального и угнетенного человека. И он знал, конечно, что он пострадает, и пострадал сполна. И был вынужден оказаться в эмиграции.

Александр Гинзбург: В конце пятидесятых годов появилась очень странная идея — издавать свой собственный журнал. Когда я эту идею изложил своим друзьям и, в частности, в литобъединении «Московского комсомольца», мне сказали, что я псих ненормальный. Тогда ничего не было, кроме пишущей машинки, и то не у каждого.

В Москве в 56, 57, 58-м потихоньку с Моховой, из Московского университета уходили ребята в мордовские лагеря. Проявлялась некоторая болезненность. И тем не менее решено было попробовать. Так появился журнальчик «Синтаксис». «Синтаксис» его назвали, поскольку в одном из чеховских рассказов так звали собаку героя. Состоял он из одних стихов. В каждом номере были стихи десяти поэтов. Ограниченное количество — не меньше пяти, не больше десяти. Так, чтобы они умещались на пяти страничках. Первый отбор делал сам поэт, а второй отбор делал я. Я выбирал, садился за машинку, закладывал в нее столько, чтобы она только не сломалась; когда хорошая тонкая бумага, так и восемь экземпляров с копиркой, и печатал. Потом эту же операцию проделывали мои друзья. А потом — друзья моих друзей. И когда появлялось 200 экземпляров номера, мы считали, что журнал вышел в свет. И он действительно выходил в свет, расходился, возвращался с перепечатками, в общем, он жил. И вокруг него очень много чего закрутилось. И, в общем, сейчас могу гордиться.

Это были первые публикации Бродского, первые публикации Беллы Ахмадулиной, первые публикации песен Окуджавы, и так далее. Там были поэты, которых Бродский сегодня называет своими учителями. Успело выйти всего три номера. 30 поэтов успели напечататься. А с четвертым номером мы не успели: в мою дверь постучали, пришли, вывезли оттуда грузовик стихов. Потому что одно дело то, что появлялось на страницах, а другое дело, что, увидев этот журнальчик, все тащили стихи… Так что мы с этим не успевали справиться. Я еще наглый был: все делал сам, ставил сзади свой собственный адрес, — все как надо. И тогда я первый раз сел.

У меня был замечательный следователь. Он назывался старший следователь по особо важным делам Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР майор Ушаков. Он очень любил поговорить со мной о стихах, и я любил. Я ему с удовольствием рассказывал о моей тесной дружбе с Гумилевым, Цветаевой, со всем Серебряным веком, поскольку Серебряный век — Гумилева и Цветаеву — у меня взяли в том же виде, в каком взяли стихи моих друзей, то есть в перепечатанном. А моих друзей я всех перехоронил: кто из них помер в 1909 году, кто в 1920. Правда, были жутко смешные протоколы допросов. И было это почти до конца следствия, пока в них не заглянул какой-то, так сказать, «литературный консультант». После чего майора Ушакова убрали. Надо сказать, что гэбэшники учились как-то очень туго. У меня такое ощущение, что туда вообще шел какой-то второй сорт.

Хотя бывали исключения, бывали способные люди, но они и сейчас делают карьеру вполне успешно… Один из самых серьезных антидиссидентских следователей до совсем недавнего времени был в штате у Руцкого. Следователь Павел Александровский. Александровского я видел немного, так как он не был моим следователем. Он был следователем по делу номер 24, это было самое известное диссидентское дело — о «Хронике текущих событий». Огромное комплексное дело. И по этому делу был один следователь — настоящий садист, которого друг другу все показывали, говорили, вот только к нему не надо попадать. Это и был — не помню, тогда не то майор, не то подполковник — Александровский. Которого я нечаянно встретил в Белом доме (после переворота 1991-го). И выяснилось, что он работает у Руцкого.

А самая смешная история произошла с моим бывшим, последним следователем, Евгением Михайловичем Савушкиным. Этого следователя мне дали после того, как я отказался разговаривать с предыдущими. Он довольно долго меня допрашивал, и почти уговорил, что у меня будет высшая мера. И когда я уже согласился, что это для меня, пожалуй, лучший выход из всего, что вы мне обещаете, он немножко растерялся, не зная, что говорить. Так вот его я встретил в какой-то очень демократической газете. Кандидат в депутаты от «Демократической России». Если бы не такая не очень частая фамилия, я бы не обратил внимание. А так — обратил внимание, проверил, выясняется, что это действительно он. И тогда я начал своим друзьям в «Демократической России» задавать вопросы: «Ребята, а как это получается? Вы-то где?» И узнал, что они нигде.

Дело в том, что вся перестройка началась с того, что на страницах «Московских новостей» появился большой деятель по перестройке Олег Петрович Семушкин, прокурор по делу Синявского и Даниэля. И он нагло очень и очень убедительно учил, как нам строить правовое государство. Так что почему бы не вылезти и этому Савушкину?..

Бывшие диссиденты потом начали, конечно, Савушкину портить кровь. И последнее его деяние тоже не осталось незаметным, он приватизировал кинотеатр «Родина» в Москве. И об этом написала моя родная газета «Московский комсомолец».

Булат Окуджава: Я не был ни революционером, ни ниспровергателем. Вообще шестидесятники не были ниспровергателями. Нельзя от них этого требовать, так же, как нельзя от Пушкина требовать, чтобы он не был крепостником. Они не надеялись уничтожить коммунистический режим, они не думали даже об этом, подумать даже было невозможно.

Я не могу объяснить молодым людям сегодня, в чем были мои беды в те годы. Потому что когда я им говорю, они все поражаются и говорят: а что в этом особенного? Рассказал о том, что, когда были похороны Заболоцкого, собралась группа писателей, хоронили его, и в крематории Слуцкий сказал: «Наша многострадальная литература понесла тяжелую утрату». И был, помню хорошо, шок, потому что тогда сказать в адрес нашей литературы «многострадальная» было большим преступлением, понимаете? Принято было говорить великая советская литература, замечательная советская литература, и вдруг — многострадальная.

Или когда я впервые начал выступать, власти меня ненавидели, хотя не знали, почему, за что, ведь я не призывал ни к каким баррикадам. Но им было непривычно все. Вдруг какой-то с усиками выходит и поет под гитару, и что поет? Ну, там про женщин поет, хотя было принято петь про девчат и ребят, а тут женщины какие-то, понимаете, пошлятина мещанская. Или война — что ж ты сделала, подлая. Какая же она подлая, когда она великая и замечательная…

Александр Гинзбург: Система-то показала что? В этом самом августе? В чем и некоторая двусмысленность августовского переворота. В чем может быть причина того, что после августа по-настоящему ничего не произошло. Люди напряглись, напряглись для борьбы с чудовищем. Встали вокруг Белого дома под дождем с тем, что в них будут стрелять. И увидели, как у этого чудовища потекли сопли. Наступило некоторое расслабление, после которого чудовище, уже как бы перестав быть чудовищем, спокойно продолжает всеми управлять. Это, конечно, не чудовище, но нами руководят те же самые люди!

***

А дальше — я вышел, и тут такая жуткая ситуация: сажают Синявского, сажают Даниэля. Их посадили за то, что они пошли немножко дальше, чем просто самиздат. Они решили, что люди умеют читать не только в родной стране. Они печатались на Западе. Причем масса была всяких забавных вещей вокруг всего этого. Например, их долго искали…

Моя заветная мечта, если вдруг КГБ действительно проявит что-нибудь человеческое и допустит к своим архивам крупнейшего специалиста по не очень крупному делу, то есть меня, я бы очень хотел покопаться в розыскном деле. Это очень интересно, как их поймали, потому что в одной из комиссий, которая вычисляла Абрама Терца, заседал Андрей Донатович Синявский. С его подачи эта комиссия пришла к выводу, что Абрам Терц — это старый эмигрант.

Когда их посадили, первые крики, естественно, пошли с Запада, где их уже читали. И читали всерьез, если к тому времени уже переводили. И там действительно удивились — за что сажать? Даже коммунист Арагон, и тот удивился. Мы услышали об этих криках по западному радио на русском зыке. Тогда у доброго десятка, потом двух, потом аж почти до семи советских писателей тоже что-то шевельнулось в душе, и они написали письмо о том, что хотят взять этих писателей на поруки. Куча писем в их защиту, в их поддержку пошла, и они начали свое самиздатское, так сказать, существование. Тогда в ответ был придуман показательный суд, который проходил в помещении Московского областного суда на Площади Восстания, недалеко от высотного здания. Четыре дня шел суд, и после каждого заседания обязательно несколько газет печатали о нем материалы.

А жены, которые сидели на суде, все время что-то строчили у себя на коленках, иногда на бумаге, иногда просто на коленках. После чего, приходя домой… они даже шли не к себе домой, а к друзьям, и рассказывали весь этот суд. Из этого составлялась запись суда. И вот когда я положил рядом материалы газет и стенограмму, я сам очумел. Одно сопоставление давало полную картину… Не только суда, а полную картину системы. И я подумал, что книжка из этого получиться может.

Борис Золотухин, адвокат: В нашей истории это был первый судебный процесс, когда писателям поставлены в вину были их художественные произведения. Этот процесс в то время всколыхнул общественность. Может быть, это было первое в нашей послереволюционной истории движение общественности после тяжелейших репрессий 30-х годов и последующих. Когда общественность осознала или начала осознавать свою силу. Конечно, решающую роль в этом сыграл ХХ съезд, люди почувствовали себя немножко свободнее — до процесса над Синявским и Даниэлем. После процесса было направлено огромное количество писем, написанное творческой интеллигенцией, технической интеллигенцией, просто людьми беспокойными, теми, кому небезразлично было состояние нашего общества. Вот в этом процессе пробуждения общественного сознания исключительная роль принадлежит Александру Гинзбургу.

Он подготовил сборник, которому дал название «Белая книга». В эту «Белую книгу» он включил отклики и мировой печати, и мировой общественности, и нашей советской печати, и нашей советской общественности на этот процесс. Он собрал все материалы и соединил их. Книга включала некоторые связки небольшие. Тогда же, насколько помню, не было предисловия, во всяком случае, большого предисловия. И вот эта самая «Белая книга», сборник материалов по делу Синявского и Даниэля, и был предметом обвинения на процессе самого Александра Гинзбурга. И ему, в свою очередь, было предъявлено обвинение в антисоветской агитации и пропаганде.

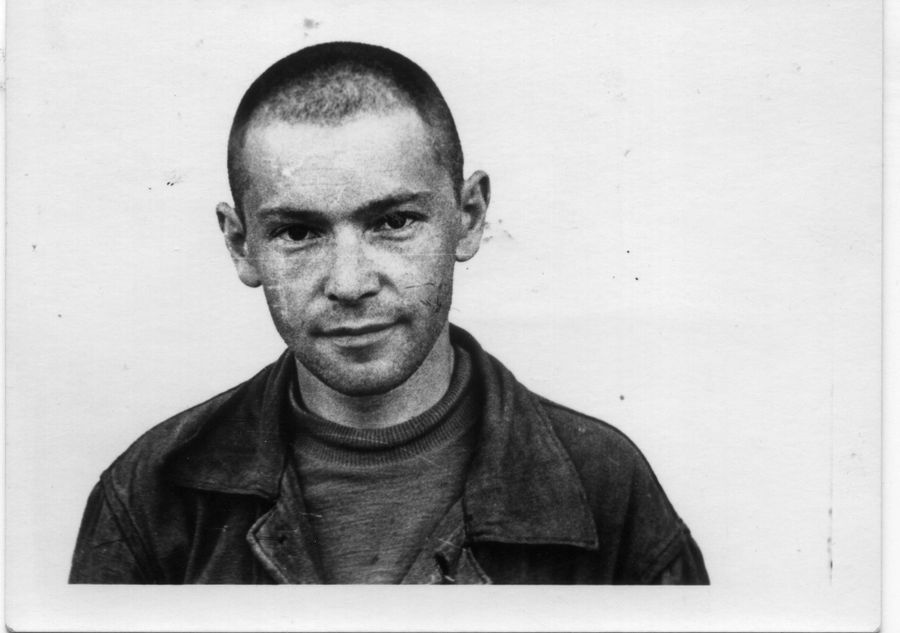

Александр Гинзбург: Я получил пять лет и поехал в Мордовию в нормальный лагерь, который называли «гадюшником», потому что тогда он был самый маленький. Туда собирали всех, кто был начальству неприятен. Из двух подельников — Синявского и Даниэля — начальству был неприятен резкий и достаточно напористый Даниэль. Его отправили туда. Вообще подельников старались разделять. На нас с Галансковым посмотрели и… обоих отправили в этот лагерь. Это был лагерь, куда собирали людей, чтобы они там ничего не могли натворить. Но если сейчас пересчитывать по пальцам, то больше всего всякого материала вышло ровно из этого 17-го Мордовского лагеря. Есть вещи, которыми можно вполне гордиться. Скажем, удалось дважды сделать передачу для «Голоса Америки». Одна была чисто литературная, в ней участвовал Даниэль. Другая была уже правозащитная. Передача Даниэля была посвящена творчеству латышского поэта Кнута Скуениекса , который сидел в это же время, в этих же лагерях. А Юлик его в лагере переводил. С нами сидел его подельник, филолог по образованию, который делал предисловие к стихам, стихи в переводе читал Даниэль, а я делал эту передачу. Обе эти пленки уехали одновременно, потому что когда прозвучала одна, это было для начальства полное обалдение. Начальство лагерное уже было приучено слушать «Голос Америки», потому что за это время «Голос Америки», Би-Би-Си уже начали всерьез говорить о диссидентах, о том, что происходит в лагерях, самиздат уже по-настоящему работал. Но когда они услышали наши голоса там, то тут у них, сами понимаете… А вторая передача была, когда меня за первую повезли во Владимирскую тюрьму. За систематическую дезорганизаторскую деятельность, «за дурное влияние на других заключенных».

Борис Золотухин: Главным был Александр Гинзбург, потому что это был его процесс, это была его правда, это была правда, с которой он шел, за которую он боролся совершенно самоотверженно, сознавая, что он получит очень тяжелый приговор. В этом процессе, кроме Гинзбурга, был другой замечательный человек — Юрий Галансков, который умер потом в лагерях. И прокурор просил Галанскову более суровое наказание, чем Гинзбургу. В своем последнем слове Гинзбург сказал, что единственное, о чем вас прошу, чтобы наказание, которое вы мне назначили, было не меньше того наказания, которое вы назначите моему товарищу. Вот такой это был процесс, второй процесс. Второй процесс и главный, потому что этот процесс принес Александру Гинзбургу заслуженную мировую славу. «Белая книга» была потом издана, по-моему, на сотне языков во всем мире. И была очень важна тем, что показывала невиновность писателей Синявского и Даниэля. То есть Гинзбург сознательно шел в тюрьму ради того, чтобы доказать невиновность Синявского и Даниэля. Это подвиг, гражданский подвиг.

Александр Гинзбург: Когда я вышел в 62-м году, то мой друг дал мне прочесть еще не напечатанный «Один день Ивана Денисовича», который еще назывался, по-моему «Ш-282». Человек только что из лагеря, ну, казалось бы, чем его удивишь? Но это был очень серьезный удар по мозгам. Довольно быстро я познакомился с Александром Исаевичем, еще до публикации, а когда вышел в 72-м году, прочитал «Архипелаг ГУЛАГ». Причем не так, как его прочли все: первый том, а потом второй, а целиком сразу. Ну, и, сами понимаете, это тоже было то еще впечатление. А поскольку я тогда был уже второй раз в лагере, уже по-настоящему начиналась помощь зэкам: в частности, во всех этих посылках в лагерь, в помощи с поездками на свидание и так далее. Нашим родственникам помогала наша подруга, которая за это время стала женой Солженицына. Летом 72-го года в Тарусу, где я был после срока, приехал Александр Исаевич. И мы тогда договорились о том, что значительная часть его Нобелевской премии пойдет на помощь зэкам. Это и было начало Солженицынского фонда, еще не объявленного. Но это был первый крупный вклад в это дело, скажем так. Когда был напечатан в конце 73-го года «Архипелаг ГУЛАГ», Солженицын и люди, которые были к нему близко, уже знали, что эти деньги пойдут на зэков. Мы еще не вполне знали — как. Но довольно скоро, уже в феврале, Солженицына выслали. 13-го схватили, он переночевать успел, а 14-го выслали. Началась бурная переписка между ним и семьей. Это была переписка как между волей и лагерем вообще. И один из вопросов, который обсуждался, был вопрос фонда. Тогда и было решено, что когда уже семья будет там, а на это понадобилось полтора месяца, будет объявлено о существовании фонда.

К тому времени, когда это начиналось, помогали 30-40 людям. Это еще можно было делать по секрету. Но когда помощь идет 100 людям, уже нельзя. А у нас уже тогда было больше. Когда в это дело втянуты десятки людей, невозможно это делать секретно. И когда это секрет, нас можно бить — за что угодно. Когда это не секрет, то ясно, за что бьют. И тогда в апреле 74-го года было объявлено о том, что есть русский общественный фонд помощи русским политзаключенным и их семьям. И у этого фонда на территории страны есть распорядитель. И этот распорядитель живет в Тарусе по адресу Лесной переулок 5, и его фамилия Гинзбург. И по этому поводу Александр Исаевич дал специальную пресс-конференцию, это было передано по радио. И изменило мою тарусскую жизнь. Уже через две недели был большущий обыск. И у меня в Тарусе, и у наших друзей в Москве, и вообще — загребали все списки заключенных и так далее. Слава Богу, мы не вели таких списков, где было сказано: такому-то тогда-то столько-то. Это нам не надо было. Мы без этого обходились. Но без списков мы обходиться не могли. Это сработало очень хорошо, когда они, так сказать, загребли эту картотеку, я заставил их в протокол обыска записать каждую карточку. И в результате в виде протокола обыска у меня остался список зэков.

Тогда, в мае 76-го года образовалась Московская Хельсинкская группа. Дело в том, что я бы все равно волей-неволей оказался в это втянутым, потому что там из 11 человек, восемь были мои близкие друзья. Так что, хошь — не хошь, я бы в это втянулся. Наверное, не нужно было, занимаясь фондом, еще лезть и туда. Но я влез. И стал одним из членов-основателей этого всего, и в последний раз, как говорится, на территории страны мне сильно повезло, когда за Хельсинкскую группу меня забрали первым. Это было начало 78-го года, должны были забрать одновременно руководителя группы Юрия Федоровича Орлова и меня. Но Юрий Федорович решил их перехитрить, выпрыгнул в окно и ушел. Девять дней скрывался. После чего его все-таки поймали. Я решил, что скрываться мне резона нет, раньше сядешь — раньше выйдешь, и попал в самую-самую точку. Потому что дело было жутко громкое. И вся его громкость досталась мне. А те, кто сел вторым — Юрий Федорович Орлов, кто сел третьим — Щаранский, всем пришлось сидеть за это дело гораздо дольше, чем мне. Это было еще и дело Гамсахурдиа-Коставы, грузинской Хельсинской группы, так что бывший президент Грузии — тоже мой подельник. И тогда я получил восемь лет особого режима. И получил высочайшее звание — особо опасный государственный преступник, особо опасный рецидивист. И меня отправили в самый-самый маленький из политических лагерей, в первый лагерь в Мордовии, где нас было всего 30 человек. И пробыл я там всего полгода. Правда, за эти полгода несколько человек померли. Лагерь был кошмарный и рассчитанный на медленное убийство. Потому что это было стекольно-шлифовальное производство на уровне начала века. Стояли станки начала века, и это была работа в облаках стеклянной пыли. Зэки, правда, хитрые, и они нашли способ делать ту же норму и находиться вне этого облака. Это было нелегко, но ухитрялись. Приходилось это скрывать от начальства. Правда, начальство не очень любило появляться в облаках стеклянной пыли. Меня привезли туда в сентябре 78-го в лагерь, а в апреле 79-го уже дернули на этап. «Соберитесь с вещами». С вещами сажают в «воронок», причем вижу, что это не единственный «воронок», отходящий от нашей маленькой зоны. От зоны отходят три «воронка». Дальше — вагон для заключенных, потом опять «воронок», пересыльная тюрьма. За это время мы успеваем сообразить, что нас трое и кто именно! А еще это Эдик Кузнецов, питерское самолетное дело 70-го года. Причем это один из лидеров, кстати говоря, Маяковки 61-го года. И Валентин Мороз, известный украинский диссидент. Дальше — пересылка местная мордовская, опять «воронок», потом опять поезд, которым нас везут в Москву. Причем, это пустой вагон-зак, один из нас — в одном конце вагона, другой — в другом, третий — посередине. Около каждого стоит часовой в парадной форме. Но мы при этом очень громко разговариваем со своим часовым и слышим, как со своим часовым разговаривают наши друзья. Дальше нас привозят в Лефортово, приводят к начальнику тюрьмы. Сидит полковник Поваренков, начальник тюрьмы. И рядом двое в штатском, которые объявляют: «От имени Верховного Совета мы заявляем, что вы лишаетесь гражданства и высылаетесь за пределы Советского Союза».

У Кузнецова все это происходило еще лучше. Он спросил их: «А когда?». Ему сказали: «Через несколько часов». — «А раньше нельзя?» — спросил Кузнецов.

Дальше нас ведут не в камеру, а в боксики, через которые мы проходили, когда нас привезли в тюрьму. А там уже на стуле висит болгарский пиджак, венгерские штаны, польский галстук, чешские ботинки, и все по нашему размеру. «Вот, переодевайтесь». Переодеваемся. Нас хватают, буквально хватают, и — во двор, в машину. Черная «Волга». Никаких наручников. Как при аресте: двое — впереди, двое — у тебя по бокам. И «Волга»…

Первый раз видел в Лефортовской тюрьме, что были открыты двое ворот, — обычно это шлюзы: одни ворота открываются, машины заезжают, другие закрываются. А тут — машина выскакивает вперед и становится в хвост такой же точно машине, в которой сидит такой же точно стриженный затылок, который я вижу. Я был в последней машине и насчитал, что помимо меня, как минимум, еще четыре таких же. И этот кортеж по утренней Москве едет в Шереметьево. Впереди — милиционеры с мигалками, сзади — милиционеры с мигалками. И — прямо на летное поле. Нас выводят, заводят в самолет, ТУ какой-то, на нем изображены олимпийские кольца, поскольку в Москве должна быть Олимпиада. Приходят в самолет представители американского посольства и объявляют, что нас везут в Америку. Выясняют у нас про наших родственников. Кто-то говорит, что родственники включены в то же самое соглашение, и так далее. Но про то, что это обмен — ни звука. Мы этого ничего не знаем. Все, мы взлетаем! А когда приземлились, и нас посадили в огромные белые кадиллаки, каждого — отдельно, и повезли по очень любопытному городу Нью-Йорку, по всем его виадукам, под мостами, над мостами, то я узнал. Мне досталась очаровательная попутчица. Сотрудница Совета национальной безопасности Джессика Такман, дочка известной писательницы Барбары Такман. Она мне и сказала, что это был обмен. Имена не помню, но это были сотрудники Советской миссии при ООН, которые попались с поличным на том, что получали от американцев завербованных какие-то секретные документы. Когда я собрался писать об этом книжку, она должна была называться «Две пятых советского шпиона».

…Он ничего не написал. Он умер. И положили его по месту жительства — на районном кладбище, которым в его случае оказалось… Пер-Лашез. Алик лег на вечный покой между Амедео Модильяни и Оскаром Уайльдом. Как жил — так и покоится. Думаю, что ему с облака нравится такой расклад.

Мира тебе, Алик.