Борьба со свободной прессой и мыслью — универсальный способ удержания власти, используемый тоталитарными режимами на протяжении всей истории. Так, во франкистской Испании в 1936–1975 годах профсоюзы были уничтожены, школы и университеты отданы на откуп священникам, а независимые СМИ ушли в подполье или оказались в эмиграции. В статье о выживании испанских левых газет в эпоху франкизма журналист Алексей Бодяшкин рассказывает, как Франко боролся с «иноагентами», каким образом левому подполью удавалось сопротивляться диктатуре и распространять по всей стране листовки из тюрем и лагерей, что сделало знаменитым выражение «пятая колонна», возымели ли хоть какой-то положительный эффект ограничения печати и как оппозиционной прессе удавалось прорываться сквозь бетон цензуры и находить своего читателя.

Испания — единственная страна, где смерть — национальное зрелище.

Федерико Гарсия-Лорка

Испанская история во многом похожа на российскую: те же страсти, та же иррациональная мечта о величии, тот же водораздел между «белыми» и «красными». Погружаясь в прошлое другой страны, всегда узнаёшь что-то новое о своей — по крайней мере, смотришь на некоторые явления с принципиально другого ракурса. С Пиренейским полуостровом нас связывает не только эмоциональность, но и общие воспоминания о травматичном двадцатом веке. Русская революция повлияла на судьбу испанцев не меньше, чем на нашу с вами, и поэтому, оглядываясь назад, особенно интересно прослеживать судьбу левых СМИ в контексте эпохи.

Как нам обустроить Испанию: фирменный рецепт правых

Солнечная Испания — страна чудовищных контрастов, этических и эстетических. Так уж вышло, что на протяжении всей новейшей истории — и не только новейшей — прекрасную родину хамона и паэльи трясло, опрокидывало и швыряло из стороны в сторону, как маркитантскую лодку во время семибалльного шторма. Прогресс и Архаика, Старое и Новое постоянно дрались между собой на Пиренейской арене. Результатом перманентной изнуряющей битвы (о ней, кстати, великолепно написал Артуро Перес-Реверте) оказалась хроническая раздвоенность населения, раскол общества на обозлённых «своих» и не менее обозлённых «чужих». И если одна Испания — по крайней мере, с наполеоновских времён — уже ощущала своими рецепторами терпкий вкус прогресса и гражданских свобод, то другая, надраивая до блеска старинную кирасу, продолжала верить в порядок и чтить патриархально-католические заветы предков.

Неудивительно, что славная родина Дон Кихота и Санчо Пансы вошла в двадцатый век не только с безграмотностью и экономическим упадком, но и с давно назревшей дихотомией «правых» и «левых» (термины, конечно, употребляю с большой долей условности). Левые были умны, настойчивы и прозорливы, но постоянно ругались между собой и почти не умели консолидироваться: вспомним опыт блистательной, но шаткой и противоречивой Второй Республики. Зато это получалось у бдительных правых, которые, как Deus ex machina, возникали в эпицентре хаоса, предлагали панацею от всех несчастий и «наводили порядок» с помощью репрессий и разноообразных драконовских методов. Порочный круг, если попристальнее вглядеться в толщу веков, повторялся неоднократно.

В двадцатых годах прошлого века, после кризиса 1917 года, всеобщей усталости и парламентской неразберихи, у руля испанского государства встал диктатор Мигель Примо де Ривера. Этот потомственный военный был весьма суровым авторитарным лидером, не позволявшим сеять «крамолу» и заниматься вольнодумством, тем более — мечтать о всяких демократиях и «богомерзких» революциях. Закономерно, что вся левая прогрессивная общественность забилась в щель и существовала подпольно, опасаясь бравых полицейских (стражи порядка отлично умели громить типографии — noblesse oblige) и распространяя свои прокламации по строго законспирированным каналам связи. Таким образом, уровень гражданских свобод был примерно на высоте плинтуса.

Но история отлично умеет «играть на повышение» и приправлять любые события щепоткой горькой иронии: после драматичных и крайне сложных тридцатых, с их отважным республиканским модерном и изматывающей гражданской войной, к власти пришёл легендарный человек, по сравнению с которым де Ривера казался уже не жутким сатрапом, а строгим пионервожатым. Звали его Франсиско Франко Баамонде.

Помимо очевидных военных заслуг у нового яркого лидера было невероятное чутьё, позволившее управлять государством аж до 1975 года и проявлять подлинные чудеса эквилибристики на длинном пути от жёсткого авторитарного режима к более мягкому «перезрелому» консерватизму с отчётливыми признаками гниения.

Строго говоря, Франко образца 1930-х годов продолжил ровно то, что начал почитаемый им Примо де Ривера, разве что повернул штурвал ещё правее.

Одолев «красных» при дружеской поддержке синьора Муссолини и герра Гитлера, мудрый Каудильо — в переводе с испанского это значит «вождь» — решил навсегда избавить вверенную ему Испанию (благостную, преданную вере и традициям) от ненавистной ему «анти-Испании» (постоянно недовольной, сеющей смуту, поглядывающей на остальную Европу и даже на СССР). Именно поэтому он запретил республиканские, левые, да и просто демократические издания, о чём мы ещё скажем подробнее. Школы и университеты были отданы на откуп священникам, дабы молодёжь не пропитывалась вредоносным атеизмом и не научилась всяким антигосударственным глупостям. Профсоюзы при диктаторе, как легко догадаться, тоже были уничтожены за ненадобностью (если не считать «вертикальных» организаций, призванных поженить волков и овец под прикрытием лицемерной корпоративной этики), а активистов ждали расстрелы или застенки.

Само собой, в таких условиях левая политическая мысль была вынуждена идти двумя нехитрыми путями: или пробиваться, подобно траве, через толстый слой залитого кровью асфальта, или добираться до читателя издалека, просачиваясь сквозь мелкое эмигрантское сито.

В той или иной мере были задействованы оба сценария, так что и в самые суровые годы «альтернативная» Испания напоминала части народа о своём фантомном существовании. Голос, конечно, до некоторой поры был не таким громким, но всё-таки он звучал, пока не обрёл заслуженную мощь. Поэтому история оппозиционной прессы при франкизме — это драматичный эпизод общемировой летописи, поучительный во все времена и независимо от национального контекста.

Чтение vs почтение: что случилось с прессой при Франко

«Большое видится на расстояньи», писал в известном стихотворении Сергей Есенин. Вынужденно делая шаг назад для беглого осмотра исторической панорамы, нельзя забыть, что европейский двадцатый век начинался не только под хрипящие звуки радио, рёв машин и дребезжание телефонов, но и под шелест дневных и вечерних газет — всё более массовых и популярных. Кипящая урбанизированная культура порождала принципиально нового человека: социально активного, относительно грамотного и регулярно читающего.

И хотя Испания в этом плане оставалась страной куда более сельской и дремучей, чем Англия, Германия или Франция (историк Туньон де Лара писал о 60 процентах безграмотных на момент начала прошлого столетия), исторический процесс был упрям и необратим; строптивая муза Клио тащила народы в непредсказуемое завтра.

Политические идеи — в диапазоне от ультралевацких проектов до радикальных вариаций махрового национализма — застывали на бумаге пятнами типографских чернил и стремительно переходили из рук в руки, из ушей в уши, из богемных кафе и салонов в рабочие цеха.

Росли тиражи. Добавим, что важным элементом тогдашней традиции «медиапотребления» было обсуждение газетных статей в кругу членов семьи, друзей или коллег; вообще поговорить о свежей прессе считалось признаком хорошего тона. При этом вкусы и предпочтения отдельного читателя диктовались как его собственным этическим выбором, так и социальным статусом, фактическим местом в классовой иерархии.

Умеренные центристы и либерально настроенные буржуа, устраиваясь в шезлонге с фужером красного сухого или с бокалом холодного тинто де верано, читали El Imparcial и El Liberal, основанные ещё во второй половине XIX века. Они же цепким взглядом сканировали свежие передовицы «Мадридского вестника» — правда, ко второй половине 1920-х он уже отойдёт от строго «либерального» профиля и станет, в первую очередь, газетой республиканского толка. Убеждённые консерваторы, добрые католики и пламенные монархисты искали отдушину на страницах ABC — до сих пор, между прочим, входящей в тройку самых читаемых периодических изданий Испании. Левые же — особенно самые образованные — с большим интересом листали основанную Пабло Иглесиасом газету El Socialista, которая сочетала в себе «красную» пролетарскую идеологию и глубокие философские эссе о насущных проблемах современности (неудивительно, ведь с газетой сотрудничали видные интеллектуалы «поколения 98 года», в том числе Рамиро де Маэсту и Мигель де Унамуно).

Словом, пресса находилась почти на любой вкус. Развивалась не только общеполитическая, но и партийная, а также рабочая печать: помимо El Socialista, выступавшей как рупор социалистической партии, в начале века возникли «Реновасьон» и десятки других левых газет; у коммунистов вскоре появилась Antorcha (по-русски «Факел») и El Comunista; профсоюзная Solidaridad Obrera во многом продолжала славную традицию первой рабочей газеты Solidaridad, открыто говорившей о правах трудящихся аж с 1870 года.

Многие из политических газет быстро рождались и скоропостижно умирали, потом воскресали и умирали снова; их число постоянно колебалось, пульсировало вместе с нервной эпохой. Не ставим здесь цели перечислить хотя бы треть периодических изданий той поры (для такого глупого занятия пришлось бы отвести не одну и не две страницы); скажем только, что в бурные 1910-е годы и до начала 1920-х почти всем цветам было позволено цвести, пускай и с переменным успехом.

Однако нет в нашем мире постоянства; время от времени в роскошный сад является нахмуренный садовник-маньяк с огромным ржавым секатором, и вот тогда газетный бум сходит на нет под давлением властной верхушки. Так было и при восхождении Примо де Риверы, так же было потом и при Франко, который покончил с мятежной журналистикой воюющей Второй Республики и закрутил государственные гайки на максимальное число оборотов. Показательно, что ещё в апреле 1938 года, незадолго до кровавой битвы на Эбро, Каудильо обеими руками взялся за прессу, прекрасно понимая, что презренные чёрные буковки имеют вес и могут причинять режиму некоторый дискомфорт.

В том месяце вышел знаменитый и позорный Декрет о печати, который установил предварительную цензуру и де-факто объявил войну любой мысли за рамками франкистской идеологической матрицы. Все испанские СМИ официально перешли под управление Министерства внутренних дел и лично Серрано Суньера, наделённого правом увольнять абсолютно любого главреда, ежели тот вздумает «сеять пагубные идеи среди отсталой части населения». Пагубные идеи — это всё красное. Или вообще сколько-нибудь розоватое. Или просто то, что не нравится и выглядит вызывающе.

Вождь особенно не любил всякого рода «иноагентов», и борьба с влиянием зарубежной марксистской заразы была едва ли не стержнем внутриполитического modus operandi.

Впрочем, увольнение — ещё цветочки; понятно, что целая когорта журналистов, редакторов и издателей должна была думать о банальной физической безопасности. Именно по левым каток репрессий прошёлся особенно сурово, притом не один раз — поскольку Франко с самого начала объявил «крестовый поход против коммунизма», играя в спасителя нации. Итог был предсказуем: вместо сада — выжженная земля, сосны превратились в телеграфные столбы, по проводам понеслась благая весть о пришествии новой эры.

Расстрелянные и брошенные в тюрьмы республиканцы могли бы многое рассказать в дополнение к тем обширным мемуарам, которые сохранились до сегодняшнего дня; если же не отклоняться от темы и говорить о газетах, то некоторые из них, не сумев выжить на родине, всё-таки получили исторический шанс возродиться в эмиграции. Что-то издавалось в соседней Франции с её мощными левыми традициями, кое-что (скажем, левая «Искьерда републикана», коммунистическая España Popular и журнал Nuestra Bandera) надолго перекочевало в далёкую Мексику.

А что же могла делать запуганная и кастрированная журналистика внутри страны? Правильно: славить каудильо и его бессмертные заслуги перед отечеством. И пока одиозная фалангистская газета Arriba! («Вверх!»), оказавшаяся главным рупором новой идеологии, пела вождю дифирамбы и утверждала, что «Испания возродилась благодаря Франко и Фаланге», оппозиция сидела в мрачном сыром подполье, не желая заниматься проституцией, но и не теряя надежд на более справедливое будущее.

Левое подполье, несгибаемые одиночки и опыт «Мундо обреро»

Левое подполье франкистской Испании — феномен по-настоящему удивительный. Говоря о прессе в тот исторический период, мы имеем дело с центрами идеологического сопротивления диктатуре, разбросанными по разным регионам страны. Хотя это было похоже на поединок Давида с Голиафом, Давид сделал свой выбор и продолжил заниматься тем, что ему под силу.

Известно, что уже в 1940-е годы левые газеты и листовки редактировались и выпускались в тюрьмах и лагерях.

Так выходила и газета Всеобщего Союза Трудящихся Unión, и ряд изданий Национальной Конфедерации Труда, включая Esfuerzo и El Mosquito. Две упомянутые профсоюзные организации всегда ожесточённо конкурировали между собой и дрались за молодой активный электорат, но теперь оказались в равных кошмарных обстоятельствах, вне легитимной системы координат. У НКТ в тюремных условиях выходила также газета CNT entre rejas (буквально — «НКТ за решёткой»), самим заголовком фиксировавшая суть нового бытия и нового сознания.

Техническая база, довольно скудная даже на воле, могла быть крайне примитивной или вообще отсутствовать — но такие трудности не останавливали убеждённых социалистов и коммунистов, поэтому в местах лишения свободы стали появляться сугубо рукописные газеты, в том числе некоторые номера возобновлённой El Socialista (выходила «пунктирно» в середине 1940-х гг.) и Juventud Reclusa (орган социалистической молодёжи). Заключённые выводили на бумаге заглавия, другим шрифтом писали тексты, сами же оформляли первую полосу, рисовали символику и полноценные графические иллюстрации.

Какое число людей могло тогда иметь доступ к этим изданиям (увы, не сохранившимся в архивах)? Вероятно, совсем небольшое. Но это и не так важно. Принципиально то, что издание газеты могло быть для человека спасением, трудотерапией, способом сохраниться и не выпасть из реального мира; вероятно, психологический аспект производства рукописных газет ещё ждёт своих исследователей.

Вспоминая классический миф о Сизифе, теперь нетрудно понять, зачем левые упорно катили в гору тяжёлый камень: в этом состояла их идентичность, их натура и подлинная экзистенция.

Конечно, для успешного «подтачивания» основ режима необходимы были усилия самых разных газет, и в этом смысле нельзя обойти вниманием главный орган компартии Mundo Obrero как яркий пример левого бренда, прошедшего почти вековой путь эволюции.

Газета «Рабочий мир» — по-испански Mundo Obrero — появилась на свет в августе 1930 года, придя на смену старой коммунистической газете Antorcha («Факел»). В новом СМИ деятели испанской компартии защищали интересы пролетариата, пропагандировали опыт Советского Союза и освещали внутренние конфликты с марксистских позиций — что логично, так как за спиной редакции стоял зоркий и бдительный Коминтерн. Сначала, правда, ни издание, ни сама компартия не обладали серьёзным политическим весом; к тому же, вплоть до образования Второй Республики всем приходилось быть предельно аккуратными: к примеру, третий номер Mundo Obrero вообще не вышел, поскольку полицейские учинили разгром типографии и демонстративно порвали отпечатанные экземпляры, заодно угрожая упрятать издателя за решётку.

Потом газета возродилась, но не раз испытывала проблемы. Даже оставляя за скобками постоянный риск падения карающего меча Фемиды на головы испанских «карбонари», нельзя не сказать о самой главной проблеме, старой как мир: о нехватке денег. С одной стороны, на первых порах Mundo Obrero спонсировалась Коминтерном (читай — Советским Союзом); с другой стороны, средств всё равно не хватало, особенно когда газету решили из еженедельной превратить в ежедневную. Некоторое время, на самом начальном этапе, редакция собирала пожертвования на митингах, а иногда точечные пожертвования и вовсе приходили откуда не ждали: по данным писателя и журналиста Виктора Альбы, однажды поступила n-ная сумма от бывшего премьер-министра Бугайала, который вообще-то был консерватором и убеждённым монархистом. Конечно, сомнительный «подарок» публично отвергли, чтобы избежать репутационных рисков.

Звёздный час наступил для Mundo Obrero только с 1936 года, то есть, с началом войны франкистов и республиканцев.

Выступая — де-факто — даже не от имени коммунистов, а от имени всех демократических сил, газета стала именно тем, о чём когда-то мечтал Ильич, — «коллективным агитатором и коллективным организатором».

Дело в том, что со времён VII конгресса Коминтерна политика «народных фронтов» предписывала забыть о распрях; она предполагала, что все прогрессивные силы Европы ринутся на борьбу с поднимающими голову «ультра», оставляя за скобками те идейные разногласия, из-за которых в мирное время люди проходят короткий путь от словесных пикировок к стихийному мордобою.

Испанский опыт особенно интересен тем, что практичные коммунисты оказались не раскольниками и гораздо меньшими радикалами, чем социалисты и тем более анархисты. Они видели общего врага — «чужака», выражаясь терминологией Георга Зиммеля, — и знали, кто угрожает будущему. Превратившись в газету окопов и траншей, Mundo Obrero писала про общие цели борьбы с правыми мятежниками; она же учила читателей правилам партизанской войны и политической грамоте. Живописуя хронику воспалённого полуострова, но при этом не становясь сухим «боевым листком» (как, допустим, газета интернационального Пятого полка Milicia Popular), орган коммунистов отводил первые полосы для постановлений партии и Коминтерна, которые задавали идейные рамки остальным статьям. Именно Mundo Obrero в дни наступления франкистов на Мадрид выступила с храбрым объединяющим лозунгом «faire la guerre», который устроил всех антифранкистов и определил повестку дня.

В значительной мере именно Mundo Obrero сделала знаменитым выражение «пятая колонна», которое теперь направо и налево используют по всему глобусу, причём в России — в адрес либералов.

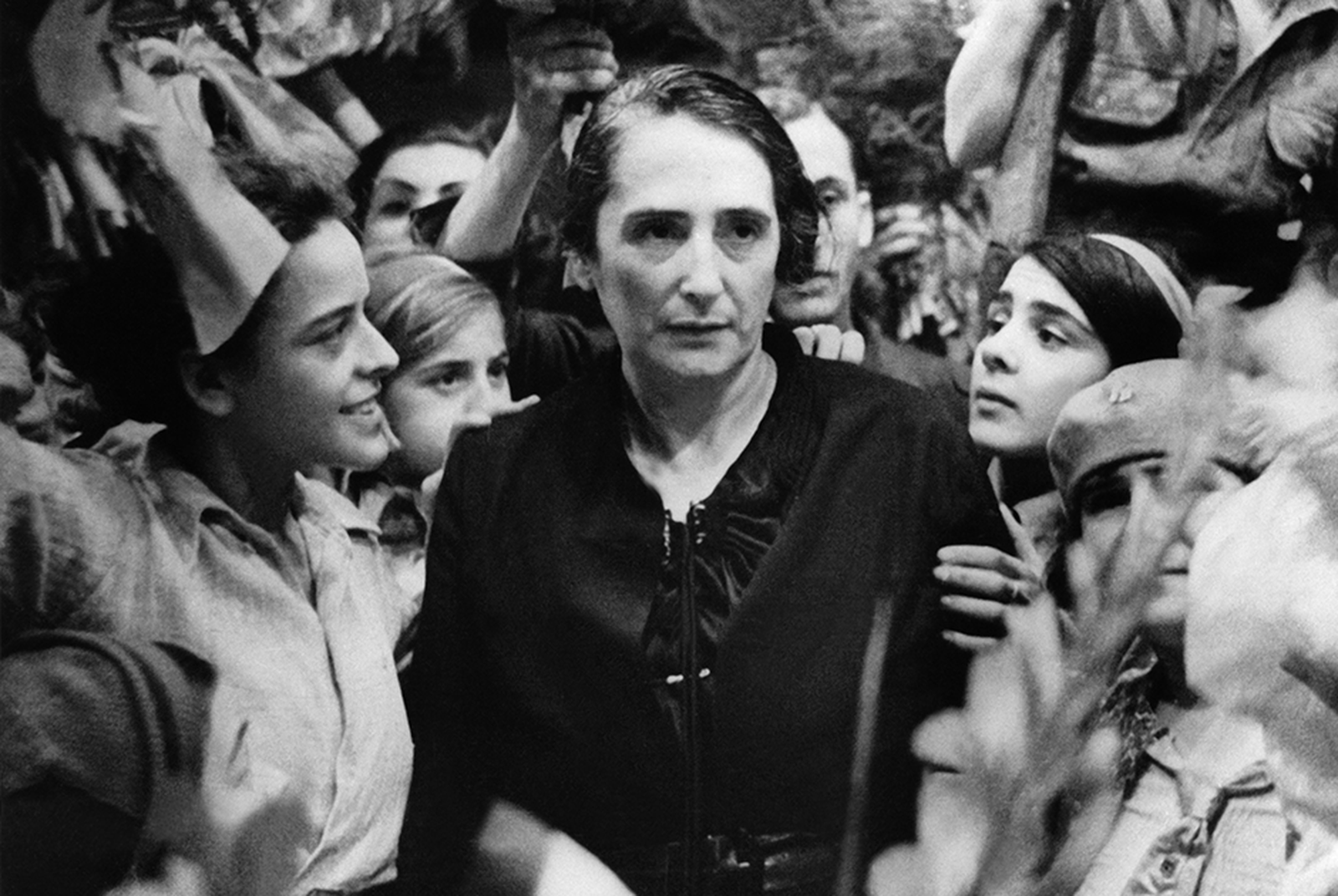

К сожалению, разброд и шатание в левом лагере сделали своё дело: консолидация оказалась временной, правые победили, и Франко уверенно взошёл на трон. Mundo Obrero вынужденно заняла глухую оборону — оставаясь, разумеется, запрещённой и проходя по графе «нелегальная пропаганда». Идейные журналисты умудрялись — хотя и очень нерегулярно — выпускать газету на родине, причём параллельно с ней, как установил исследователь А. Кларет Серра, рукописные варианты Mundo Obrero создавались заключёнными в тюрьмах. После 1945 года Mundo Obrero какое-то время выходит и в Тулузе, проникая, очевидно, в Испанию. Видные коммунисты — такие как Долорес Ибаррури — клеймили репрессивный режим и призывали международное сообщество (особенно после Второй Мировой войны) помочь всем демократам Испании избавиться от мясника и кровавого узурпатора.

Беда лишь в том, что Запад был этим узурпатором вполне доволен, потому что больше всего на свете боялся не фашиствующих эксцентриков, а страшных большевиков с Востока. Что говорить, если даже прения в ООН и гневные речи 1946 года об осуждении авторитарного режима не помешали великому испанскому эквилибристу удержаться на дрожащем канате Realpolitik, вовремя сдружившись с Великобританией и Соединёнными Штатами. Mundo Obrero, бичуя франкизм, мешала ненависть с презрением и предлагала этот коктейль всем жаждущим справедливости; особенно резко газета писала о «колониальном» характере диктатуры и о Мадридских соглашениях 1953 года, позволивших американцам установить в Испании 4 военные базы.

Но история шла вперёд, франкизм с 1960-х годов стал размягчаться, как хлебная корка в весенней луже. К началу 1970-х левые подпольные газеты обрели уже куда большую смелость, а в середине 1970-х Mundo Obrero во второй (и, возможно, в последний!) раз громко сказала своё слово: газета снова стала трибуной для антифранкистских сил — и внутренних, и эмигрантских. Издание усилило тесные контакты с самыми разными слоями населения; рисуя обширную панораму растущих забастовок и делая ставку на образованную молодёжь, оно внесло существенную лепту в демонтаж старого мира и в отправку так называемого «бункера» (наиболее реакционных франкистов) на свалку истории. В итоге демократический транзит, занявший несколько лет, превратил Испанию в новую страну с новой конституцией. Все партии и их медиа были официально легализованы.

Ярость и юмор: все средства хороши

Когда пресса корчится под прессингом (извините за такой каламбур), гнев остаётся единственным оружием, и использовать его приходится на сто или на двести процентов. В период диктатуры Франко левая нелегальная печать была такой агрессивной, что читатель мог запросто обжечь себе пальцы. Листая некоторые архивные номера, вы увидите, что на державную голову «спасителя нации» регулярно обрушивались ниагары проклятий, а чиновники из партии Фаланга назывались «франкистской камарильей».

Если задуматься, официальные гонения на прессу имели, как ни парадоксально, один положительный эффект, определяемый простым словом «искренность». Загнанная в гетто левая оппозиция (публицист Васкес Монтальбан предпочитал использовать ёмкую метафору «подвал») выплёскивала свою ярость на страницы подпольных медиа, выступая с открытым забралом, не сдерживая себя фальшивым этикетом и дежурными условностями, которые снова станут актуальны к концу 1970-х.

Ведь было бы странно, если бы жертва, стоящая перед лицом палача, делала ему реверансы и любезно протягивала визитку. Кроме того, периодические, а точнее, условно периодические издания — вроде El Socialista или эмигрантских органов, солидарных с республиканским курсом покинувшего родину Хосе Хираля — стремились закрепить в уме читателя важный тезис: есть несчастный испанский народ, а есть Франко сотоварищи, и путать эти два понятия решительно не следует.

Подполье и эмиграция действовали сообща, стараясь сохранять важные связи. Лукавое заигрывание Каудильо с мистером Трумэном (США закрывали глаза на что угодно, ибо прагматизм превыше всего) сразу же отразилось на содержании левых СМИ, опубликовавших речь Долорес Ибаррури: находившаяся за рубежом Пассионария подчеркивала, что подпись под Мадридскими соглашениями — это подпись диктатора и его клики, а не испанского общества.

От текстов не отставали и иллюстрации. Даровитые карикатуристы вплоть до перехода к демократии изображали вождя и его адептов в максимально отвратительном виде, наделяя представителей истеблишмента то крысиными, то другими неприглядными чертами — примерно так же Каудильо выглядел и в советской прессе.

Вообще стоит сказать, что традиции левой карикатуры были в Европе очень сильны, и именно поэтому трагикомичный век подарил нам целую плеяду талантов из разных стран — от скандинава Бидструпа до наших незабвенных Кукрыниксов. Примечательно другое: когда Франко умер, левые не устроили медийные пляски на его могиле, а саму смерть престарелого генерала та же «Мундо Обреро» обозначала довольно сдержанным эвфемизмом «исчезновение». Возможно, в этом деликатном слове таилось некое скрытое издевательство, а возможно, что выбор выражения был продиктован государственной «политикой забвения» — как известно, правительство премьера Адольфо Суареса и другие силы добра договорились не бередить старые раны и не копошиться в болезненном прошлом во имя конструирования демократического будущего. Забегая вперёд, скажем, что отмахнуться от кровавых призраков никому не удалось, и память об исторической травме не даёт покоя обеим Испаниям по сей день.

В целом, прослеживая хронику демонизации франкизма в нелегальных СМИ, нельзя не добавить, что праведный гнев прекрасно сочетался с юмором и ядовитым сарказмом. При этом, по мере дряхления режима и его создателя, лобовые оскорбления все чаще уступали место презрительным усмешкам. В середине 1970-х годов, когда полная надежд Испания делала решительный шаг в пост-франкистскую неизвестность, коммунистическая газета Mundo Obrero употребляла слово «Каудильо» в строго издевательском тоне, проводя параллели между почившим Франко и другими правыми, в том числе африканским вождём Бокассой. Там же можно было встретить довольно остроумный анекдот:

— У меня впечатление, что Франко умер.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что он уже второй год не выходит на балкон.

Желающих, чтобы он снова вышел на балкон, и в современной Испании, заметим, вполне достаточно.

Что же теперь?

Теперь, к великой радости, всем всё можно. Левые партии и их газеты существуют в Испании совершенно свободно, сражаясь за потенциальный электорат и набирая/теряя репутационные очки. Вот только имидж левых, подорванный крушением СССР ещё на заре девяностых, нуждается в реинкарнации и капитальном ремонте. Копировать вчерашний день явно не получается, ибо фарс всегда вызывает отторжение. Впрочем, славные страницы истории очень помогают и социалистам, и коммунистам не утратить свой авторитет у части населения — тем более что запрос на левый социальный проект снова очевиден. Когда мятежного рэпера Пабло Аселя арестовывали из-за его антигосударственного творчества и оскорбительных выпадов в адрес монархии, когда участники соцопросов голосовали за Республику (ярых монархистов всё-таки явно меньше), сомнений не осталось: «глубинная Испания» хочет быть более справедливой. Медиа должны отреагировать на этот вызов и делать то, что у них получается. Пожелаем же этого и другим странам с непростым историческим бэкграундом.

Читайте также:

Как построить независимые медиа? Фундаментальный ликбез о свободе прессы

Как жили и умирали самые жестокие диктаторы XX века? От роскоши и произвола к изгнанию и повешению

Симулятор диктатуры: как построить успешную автократию в XXI веке