Контрастные цвета, щупальца морских чудовищ, гигантские насекомые, платья с мясом и меняющиеся под разным ракурсом рисунки — такие эксперименты проводила кутюрье Эльза Скиапарелли еще в 1930-е годы, создав новое дизайнерское направление модный сюрреализм.

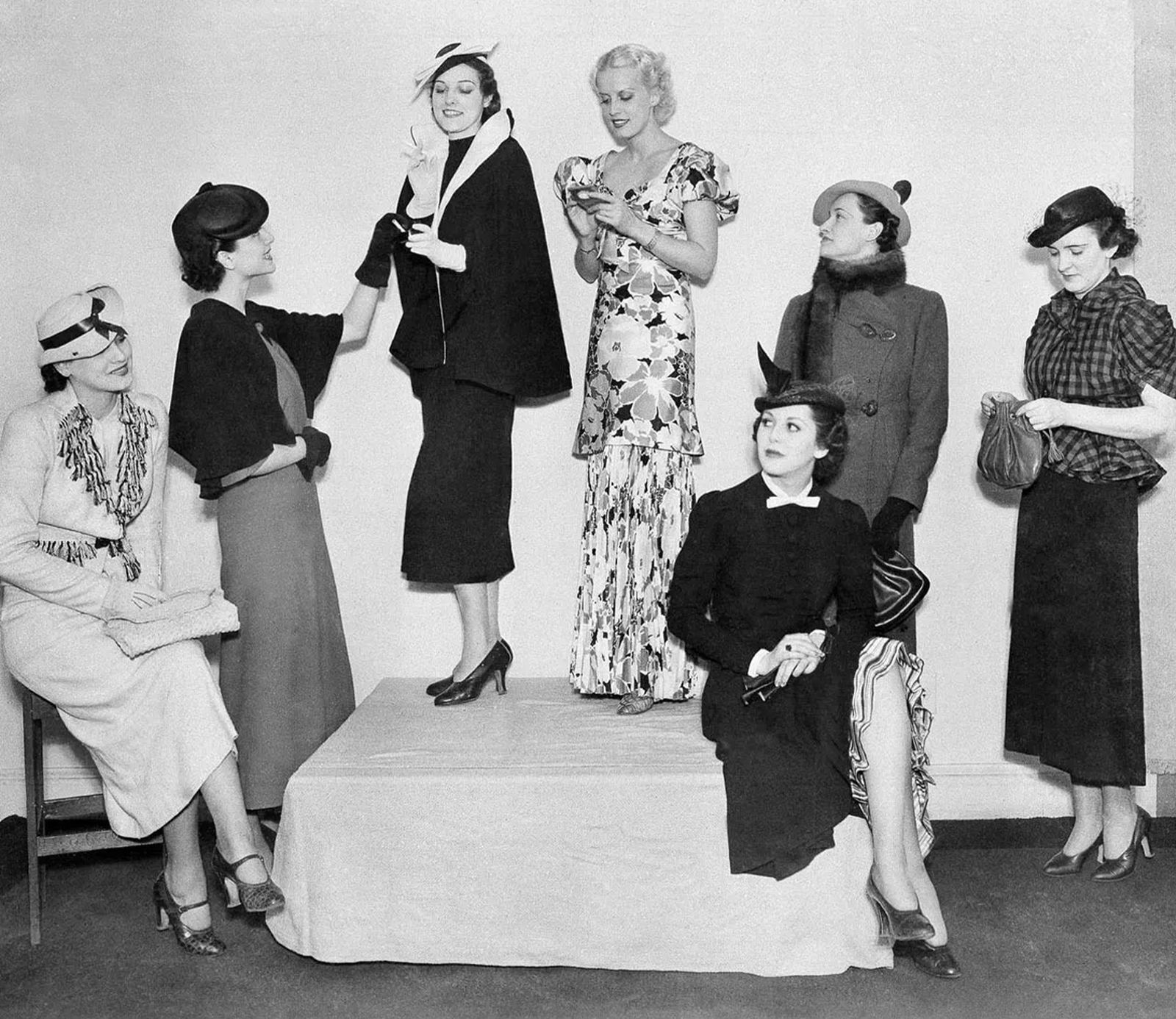

Как за экстравагантными костюмами модельеров скрывались страх и растерянность после Первой мировой войны, рассказывает искусствовед Ольга Меликьян в книге «Мода и Эпоха. Костюмы и общество ХХ века. Как кутюрье отражали историю»: в чем одежда 30-х отражала тренды искусства, философии и литературы, на какие эксперименты Скиапарелли вдохновляли дадаизм, сюрреализм и психоанализ, почему общество поначалу отвергло революционную находку дизайнерки — молнию на платье, в чем заключалось ее идейное противостояние с Шанель и почему, несмотря на показы платьев в СССР, модельерке так и не удалось переодеть советских женщин.

На рубеже XIX–ХХ веков возможности для профессиональной реализации женщины в обществе стали расширяться. Мир моды не стал исключением. Результатом этих изменений стала известность многих дам‐кутюрье, каждая по‐своему повлиявших на отношение к одежде и ее производство: Жанна Пакен, Жанна Ланвен, Мадлен Вионне и многие другие входят в список блестящих мировых кутюрье. Однако до сих пор многих затмевает Габриэль Шанель — она обошла соперников и соперниц универсальностью, практичностью и многофункциональностью своих моделей. О ней написаны сотни статей и книг. Однако и у нее были конкуренты. Если в 1910‐х годах в этой роли выступал великий французский дизайнер, «император моды» Поль Пуаре, то к 1930‐м годам лидирующую позицию на модном пьедестале заняла другая женщина.

Самой оригинальной соперницей мадемуазель Коко стала Эльза Скиапарелли. На самом деле, ее слава длилась очень недолго, фактически одно десятилетие. Ее имя действительно гремело с конца 1920‐х до конца 1930‐х годов, а в военное время ее звезда постепенно угасла. Шанель не считала ее достойным дизайнером и называла «та итальянская художница, которая делает платья».

Кстати, идея о том, что модельер (кутюрье или ювелир) — это не художник, работающий по вдохновению и создающий шедевры, которые войдут в историю, а ремесленник, создающий свои творения согласно исключительно требованиям клиентуры, идет из глубины веков. Позиция стала принципиально меняться как раз на рубеже XIX–XX веков, когда в моду вошел стиль модерн. Такие мастера, как Поль Пуаре, Рене Лалик, Эмиль Гале — мастера‐художники, своеобразные алхимики, многосторонние личности, сделали многое для того, чтобы их творения (костюмы, ювелирные украшения и предметы интерьера) воспринимались как предметы утилитарного, но все же искусства.

Отношение к моде и модным тенденциям в Европе преобразовалось вместе с атмосферой после Первой мировой войны, изменившей общество, а значит, и модных лидеров с их клиентами. Роль женщины, в том числе и как потребителя, кардинально трансформировалась. С одной стороны, работающая женщина не удивляла общество и прежде, но война поменяла ее общественный статус настолько, что расширилось и профессиональное мировоззрение. В период мобилизации именно женщинам пришлось вставать к станкам на заводах, возглавлять медицинские учреждения, осваивать традиционно мужские профессии.

Важно отметить, что для Европы Первая мировая война как исторический феномен до сих пор имеет колоссальное значение. Она воспринимается глобальной катастрофой, с которой начинается отсчет новой эпохи. Происходит полное изменение политической карты мира, целостности стран, их строя. Радикально перестраиваются экономические связи. Однако одно из самых важных следствий этой войны — изменение масштабов потерь и новое отношение к ценности человеческой жизни и ее продолжительности, о чем заставило задуматься первое применение химического оружия и иных технологий, используемых для уничтожения противника. В результате военных действий, болезней и голода за годы войны погибло более 10 млн. только солдат и офицеров, ранено более 18 млн. Не все мужчины, которым удалось выжить и вернуться домой, сумели адаптироваться к реалиям мирной жизни.

В послевоенном обществе женщины заняли совершенно новое положение. В свою очередь, они постепенно освобождались от экономического неравноправия, чувствовали, как много могут сделать самостоятельно. Их самореализация перестала ограничиваться домом, семьей и небольшим числом привычных «женских» профессий. Подобное новое отношение к себе не могло не отразиться и на самопрезентации в обществе.

Одним из живописных воплощений послевоенной женщины стала картина «Автопортрет в зеленом Бугатти» художницы Тамары де Лемпицка (1929 г.). Самодостаточная, стремительная, острая, готовая бросить вызов, эффектная и демонстративно притягательная, сексуальная — такой предстает женщина в период между двумя мировыми войнами. Ей нужен соответствующий модельер, и он появился в лице Эльзы Скиапарелли. В будущем ее чаще называли по укороченному варианту фамилии — Скиап.

Вряд ли кто‐то мог предположить, что девочка станет великим дизайнером. Эльза родилась в достаточно обеспеченной, очень интересной и неординарной семье. Все ее родственники были глубоко образованны в самых разных областях.

Широчайший круг общения помог девушке не только получить контакты в разных странах и областях знаний, но и сформировать любопытство к исследованию множества сфер жизни, науки и общества: доступ к информации из различных источников и сегодня сложно переоценить, а у нее он, без сомнения, был.

Отец Эльзы, Селестино Скиапарелли, — известный арабист и историк взаимоотношений Запада, в частности итальянских государств, с Востоком. Он преподавал арабский язык и литературу в Римском университете, был членом‐корреспондентом Туринской академии наук, руководил библиотекой Accademia dei Lincei (основанной в 1603 году Федерико Чези. Сегодня она является старейшей научной академией в мире. В число ее первых членов входил Галилео Галилей). Сам Селестино был заядлым нумизматом и коллекционером. Для Эльзы Восток навсегда стал частью жизни. Арабская культура, орнаменты, элементы декора будут часто использоваться в создании ее шедевров. Как острая восточная приправа, ориентальные мотивы придавали ее образам пикантность, добавляя немного экзотики и даже мистики.

Дядя Эльзы, Джованни Вирджинио Скиапарелли, — известный и признанный во всем мире астроном. Его исследования поверхности Марса положили начало новой эпохе в изучении планеты, а научные предположения и публикации до сих пор являются важной частью научного подхода к изучению космоса. Он также был иностранным почетным членом Петербургской академии наук (1904 г.) и членом многих других академий наук и научных обществ. Почти 40 лет он руководил обсерваторией Брера в Милане, а со своей любимой племянницей бесконечно беседовал о космосе, планетах и галактиках, задавал нестандартные вопросы, вдохновлял мечтать, будил воображение. Воспоминания об этих разговорах в будущем отразятся и в ее коллекциях, в костюмах со звездами, созвездиями, планетами.

Мать Эльзы, Мария‐Луиза, происходила из старинного аристократического рода. Есть предположение, что представители семьи состояли в родстве с самими Медичи. Длительное время она жила на Мальте и, конечно, сохранила воспоминания об этом чудесном и загадочном острове, где переплелись мифы и исторические факты, связанные с обосновавшимися там рыцарями Мальтийского ордена.

Другим родственником девочки был известный археолог и египтолог Эрнесто Скиапарелли (1856– 1928), сенатор Королевства Италии, профессор древней истории и египтологии в Туринском университете и директор Египетского музея Турина. Его называют одним из величайших археологов мира. Считается, что именно благодаря его исследованиям в 1904 году была найдена гробница Нефертари Меренмут.

Таким образом, Эльза выросла в кругу людей увлеченных, обладающих самой разносторонней информацией, с богатым воображением и при этом открытых всему новому. Их идеи двигали науку и общество вперед, что, конечно, не могло не повлиять на Эльзу.

В юности она была прекрасной художницей и в целом связывала свое будущее с миром искусства. Говорят, неплохо лепила, но скульптуре все же предпочитала живопись. Ее картины отражали и мир реальный, и мир вымышленный.

Иногда эта грань очень расплывчата, ведь и в атмосфере, окружавшей Эльзу, перемешались научные факты, история, мифы и легенды. Здесь сосуществовали разные страны и эпохи: средневековая Европа, аристократическая Италия, Древний Восток — их переплетение и превратилось в экзотическую сказку юной художницы, щедро приправленную красочными деталями, загадочными письменами, мистическими рисунками и предметами искусства.

Они сформировали систему красочного восприятия мира Скиапарелли, ее понимание красоты и утонченности, особое видение человека в обществе. Накопленные знания и умение соединять исторические ассоциации с современным миром проявились в дизайнерской деятельности. Нет смысла перечислять все коллекции и отдельные шедевры, но важно отметить, что у каждой работы при внимательном рассмотрении проявляется определенный контекст, бэкграунд. Масштаб мысли и знания модельера восхищают многих экспертов по сей день.

Примеров костюмов с историческими мотивами довольно много. Знание истории постоянно возвращало воображение Эльзы то к временам Людовика XIV, то к эпохе Марии‐Антуанетты, то к истории Клеопатры или инков — подобные мотивы часто присутствовали в ее костюмах предвоенного времени. Скиап создала платья с этрусскими мотивами. Целую серию костюмов она посвятила мифологии. Восток так или иначе регулярно проявлялся в деталях отделки, сочетаниях цветов, головных уборах. Даже первое столкновение Эльзы с миром моды было напрямую связано с Востоком.

Юная Скиап и не думала, что станет дизайнером одежды. В принципе она вообще не знала, чем будет заниматься, и поэтому в 1913 году отправилась в Лондон поработать то ли учительницей, то ли гувернанткой, но по пути заехала в Париж. Это было время, когда Франция болела «Русскими сезонами» Сергея Дягилева. Работы Льва Бакста — художника, ответственного за «восточные» дягилевские постановки, — выплеснулись с театральных подмостков на улицы и в дома. Восточные ткани, перья и эгретки, украшения и декор оказались на пике моды. Поль Пуаре уже провел свой бал «1002 ночи», и дамы активно носили его новинки.

Тем временем будущая модельер получила приглашение на бал. Многим знакома такая ситуация: приглашение есть, а платья нет, как и времени и, в общем‐то, финансов на его покупку или пошив.

Тогда, по легенде, Скиап купила два отреза ткани — оранжевый и синий. Завернулась в один, как греческая богиня или восточная танцовщица, а из второго соорудила головной убор наподобие тюрбана или чалмы. В таком экзотичном виде она появилась на празднике и... произвела фурор.

Правда, Эльза не успела как следует скрепить полотна. Говорят, наряд, собранный практически на булавках, во время танцев просто начал рассыпаться, и девушке пришлось покинуть мероприятие. Кстати, чалма стала одним из ее любимых головных уборов, и на фото модельера часто можно видеть именно в ней. Мода на тюрбаны не прошла, они и сегодня появляются среди сезонных деталей гардероба.

Случай на балу послужил предвестником будущей карьеры Скиап. Он иллюстрирует, что художница, с одной стороны, очень хорошо чувствовала атмосферу времени, острые тренды и увлечения, а с другой стороны — могла умело применить их, обыграть и создать актуальный костюм. Позднее она использовала свой талант, одевая других женщин.

Мода на все экзотичное, восточное и античное сохранялась в Европе достаточно долго. В конце XIX века она переплелась со стилем модерн (ар‐нуво). В начале XX века новый виток любви к экзотике сформировался благодаря «Русским сезонам» Сергея Дягилева. Экзотический тренд дополнился интересом к загадочной античной цивилизации, возникшим на фоне археологических находок, которые стимулировали увлечение древними эпохами.

Поль Пуаре, тогда «император моды», известнейший французский кутюрье, поддерживал этот интерес к Востоку и Античности. Встреча с ним произвела огромное впечатление на Скиап, ей даже удалось поучаствовать в его проектах (за сотрудничество он презентовал девушке накидку — подарок, сделанный в очень сложное для Скиап время, и воспоминания о нем она пронесла через всю жизнь. Позже она будет появляться на светских раутах в его моделях, которые он ей дарил, и даже сложится небольшая коллекция работ Пуаре). Эльза считала его в какой‐то мере своим учителем: она им восхищалась, называла «Леонардо от моды». От кутюрье она переняла изящную роскошь восточных красавиц в европейской адаптации. Безумство цвета, эксцентричные детали, неожиданные акценты — все то, что открыл для Европы Поль Пуаре, оказалось весьма близко самой будущей кутюрье.

Когда Скиап начала искать свой путь в мире моды 1920‐х годов, Запад снова «болел» Востоком — в Европе и США началась «египтомания». В 1922 году была найдена гробница Тутанхамона; повсюду снова заговорили о египетских папирусах, Книге мертвых, мистике, связанной с древнеегипетской культурой. Гармония и симметрия, удивительно четкие линии и ритмичность рисунка при ярких контрастных цветах — все эти особенности стали характеристиками стиля ар‐деко, который входил в моду в 1920‐х годах.

Эльза постоянно экспериментировала, вплетая восточные мотивы в современный западный костюм.

То вечернее платье по эскизу Жана Дюнана из осенней коллекции 1931 года напоминало строгую античную колонну, то сама модельер выходила в чалме, то вдруг предлагала женщинам облачиться в платье «а‐ля индийское сари», впечатлившись приездом индийской красавицы принцессы Карам (в 1935 году Скиап выпустила коллекцию «Стой, смотри и слушай»), то наряжала хозяйку Восточного бала миссис Дэйзи Феллоуз в китайский наряд из белого атласа.

Давно, еще в детстве, Эльзу взяли в путешествие по Тунису, и у нее случился роман с этой страной на всю жизнь. Уже в 1950‐х годах она построила здесь дом и позднее делила свое время между Парижем и Хаммаметом. Однако восточная сказка послужила лишь одним из множества источников вдохновения креативной Эльзы Скиапарелли. Поиски и эксперименты наполняли всю жизнь дизайнера.

В детстве у нее сформировалась острая необходимость раскрашивать себя в разные цвета, украшать и создавать экстравагантные образы. Уход в некую параллельную вселенную, сказку, создание собственного мира грез и иллюзий стало жизненной необходимостью. Сегодня мы часто говорим: все идет из детства, из взаимоотношений с родителями.

Несмотря на кажущуюся сказочную атмосферу и необычное окружение Эльзы, семейные отношения не были безоблачными. Восторженная, стремительная девочка росла непокорной, эмоциональной, а порой и слишком непредсказуемой, чтобы быть любимицей родителей. Их раздражали постоянные шалости и скандальные выходки. Однако еще важнее для исследования творчества Скиапарелли тот факт, что ее мать постоянно подчеркивала, что Эльза очень некрасива.

Комплекс «гадкого утенка» сохранился у модельера на всю жизнь. Девушка не смогла забыть, как утонченная мать утверждала, что она некрасива настолько, насколько необыкновенно хороша ее сестра. Модельер вспоминала, что однажды, еще будучи совсем маленькой, она решила все исправить: засунула в нос и уши семена растений и села ждать, когда появятся цветы. Когда ее спросили, что случилось, она пояснила, что все восхищаются цветочными клумбами, вот скоро из нее вырастут цветы, и она наконец‐то станет красивой.

Так сформировалось отношение Скиап к собственной красоте в мире других женщин. Модель и ее наряд стали для дизайнера холстом, который можно раскрасить и сделать красивым, сгладив неудачные детали, скрыв некрасивую фактуру под слоем драпировок, узоров и аксессуаров. В подобном подходе кроется принципиальное отличие от варианта, предложенного Шанель. В отличие от мадемуазель Коко, Скиап знала, что женщин нельзя унифицировать и одеть в одинаковые платья, персонализируя лишь детали. «Страшная глупость — купить дорогое платье и начать его переделывать, это чаще всего ведет к катастрофе», — считала она.

У каждой женщины есть особенности фигуры и движений, и одежда должна скрыть, а иногда затмить одно и подчеркнуть другое. Например, спрятать внутренние комплексы или неуверенность, которых в европейском обществе было предостаточно. Так родилась экстравагантность 1930‐х — послевоенных и предвоенных лет. Экономическая депрессия и политические изменения скрывались за шампанским, чарльстоном и танго; страх и растерянность — за экстравагантными костюмами. Именно эпатаж Скиап позже назвали сюрреализмом в моде. Однако, несмотря на то что именно она стала лидером сюрреалистов в мире платьев и накидок, ее сюрреализм принципиально отличался от установок одноименного направления в искусстве.

В отличие от мадемуазель Коко, Скиап знала, что женщин нельзя унифицировать и одеть в одинаковые платья, персонализируя лишь детали. «Страшная глупость — купить дорогое платье и начать его переделывать, это чаще всего ведет к катастрофе», — считала она.

Теоретик и основоположник сюрреализма Андре Бретон утверждал, что это течение призвано разрешить противоречие между мечтой и действительностью и создать некую абсолютную сверхреальность. Его приверженцы призывали освободиться от оков логики, разума, морали и традиционной эстетики.

В 1924 году вышел Первый манифест сюрреализма, где дано его определение: «Сюрреализм. Чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить, или устно, или письменно, или другим способом, реальное функционирование мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений». Таким образом, данное направление в искусстве пыталось показать, вытащить наружу и подчеркнуть то, что скрывалось глубоко внутри художника, настолько глубоко, что порой он сам этого не осознавал или не готов был в этом признаться даже себе. Именно подсознание хранит истинные человеческие ощущения, не искаженные вмешательством аналитического ума. Человек настоящий только в тот момент, когда отсутствует контроль разума, в состоянии транса, гипноза или сна.

На развитие сюрреализма оказал огромное влияние психоанализ Зигмунда Фрейда. Его теория, исследования и выводы приобрели неслыханную популярность в 1920–1930‐х годах, в том числе и в художественной среде. Подчеркивалась работа со сновидениями, символическая подоплека снов, а также их особенность и индивидуальность. Особое внимание уделялось анализу бессознательной части психики, то есть тех процессов, которые вытесняются и не поддаются осознанию. Однако так или иначе бессознательное прорывается наружу, посылая определенные знаки через сны, иллюзии, необъяснимые ощущения и бесконтрольные фантазии. Художники‐сюрреалисты видели свою задачу в выявлении скрытого в подсознании.

Сюрреализм в моде от Эльзы Скиапарелли отличается в подходе и идет ровно от противоположного: костюм или платье становится нашей защитой, второй «кожей».

Сюрреализм в моде от Эльзы Скиапарелли отличается в подходе и идет ровно от противоположного: костюм или платье становится нашей защитой, второй «кожей». Фантазии и иллюзии, обманки и фантомы, заметные на поверхности (т.е. на ткани) в виде странных паттернов, необычных вышивок, внезапных деталей, должны не показать нашу сущность, а, наоборот, скрыть внутреннее, закамуфлировать комплексы, спрятать боль, воспоминания и глубокие травмы. Сюрреализм от Скиап смещает акцент с внутреннего состояния и интимных переживаний (даже боли и страдания) на внешнее выражение.

Женщине в ее наряде не нужно беспокоиться о том, хорошо ли она выглядит; эти мысли камуфлируют яркий цвет или узор. Так, в 1937 году Скиап вывела в свет оттенок shocking pink, «шокирующий розовый», сегодня мы называем его цветом фуксии. На долгие годы он, затмивший модные тогда пастельные тона, стал визитной карточкой Скиап (отсылку можно найти даже в названии ее автобиографии — «Моя шокирующая жизнь»). Вновь использовать его повсеместно начнут после Второй мировой войны, когда на фоне новых технологий и альтернативных материалов такие неестественные «маркерные» цвета окажутся невероятно притягательными.

Дизайнер также вывела в свет паттерн «газета», отпечатав на хлопковых и шелковых тканях газетные вырезки.

Есть несколько легенд о том, что спровоцировало ее на такую шалость. То ли идея Пикассо писать картины в виде лежащих в беспорядке вырезок из газет, то ли посещение одного из рыбных базаров, где продавщицы прикрывали голову газетами от палящего солнца. Так или иначе, она предложила блузки, платки, пляжные платья «из газеты». В новой послевоенной моде это уже никого не удивляло, а, напротив, казалось невероятно свежо. Даже цвет стал для Скиап (и ее клиентов) защитой, что уж говорить о фантазийной драпировке и невообразимых узорах. Женщина в подобном образе выглядит прекрасно, потому что прекрасен ее костюм, ее образ, ее вторая «кожа», ее броня.

Эльза отличалась безудержной фантазией, прекрасно рисовала и лепила. Крепкой внешней защитой модельеру служило тонкое чувство юмора и элегантность его воплощения в материале. Такую же «броню» оригинальности Скиап предлагала и своим покупателям. Ее клиентки могли не задумываться, красивы ли они, потому что в одежде от Скиап они были элегантны и необычны. При этом дизайнер тонко чувствовала «точку невозврата» и никогда не переходила грань, за которой оригинальность становится вульгарной. Высокопоставленные клиенты не сомневались в иронии и чувстве вкуса кутюрье.

К сюрреализму Эльза, как и многие художники — ее современники, пришла далеко не сразу. Промежуточной остановкой на пути оказался дадаизм, с этим художественным направлением Скиап познакомилась в Америке. На другой континент ее привела семейная история. Началось все в Англии, где в 1914 года модельер посещала выставки и лекции и на одной из них встретила молодого польского теософа и, как говорят, медиума графа Вильгельма де Вендт де Керлор.

Габриэль являлась ярким членом художественного сообщества как в Европе, так и в Америке, ведь на время войны многие представители европейской богемы перебрались в США. Арт‐критик, писательница, муза художников, она дружила с Ман Рэйем, Марселем Дюшаном и другими художниками, писателями и поэтами. Скиапарелли попала в вихрь авангардного течения.

Сама будучи художницей, чувствуя общественные изменения и исследуя новое направление, она прониклась свежим представлением о смысле в произведении искусства, а необычные формы и ассоциации нашли отражение в ее творческой натуре. Эльза еще в полной мере не работала с тканью и не создавала аксессуары, но идеи закладывались здесь. Скиап стала свидетелем развития (а затем и перерождения) художественного направления дадаизм.

Что такое дадаизм ▼

Дадаизм — литературно-художественное движение, получившее развитие во многих странах Европы, а также в США. Он возник как протест творческой группы против современного искусства, которое, в свою очередь, привело к катастрофе Первой мировой. Предполагается, что слово «дада» было взято из словаря и, как писал поэт Тристан Тцара, «ничего не значит» или «нечто совершенно бессмысленное». И одновременно, как подчеркивал другой поэт, Хуго Балль, подразумевает множество разных толкований.

По сути, дада призывает отказаться от логики и разума, провозглашая тотальный нигилизм. Важная характеристика дада — уничтожение смысла и понятий предметов. То, что считается понятным и привычным, больше таковым не является, приобретая новую суть, или вовсе ее теряет. Для художников дада нет привычного понятия искусства, так же как предмета искусства.

Это дает огромную свободу. Теперь художник мог объявить искусством любой предмет. Одним из самых известных примеров стал артефакт Марселя Дюшана, его знаменитый писсуар «Фонтан». Перед зрителем возникает предмет, который буквально «объявили» экспозиционным предметом. В свою очередь, появление такого «предмета искусства» вызвало скандал.

Дадаизм как авангардное течение просуществовал примерно до 1922 года. Со временем французский дадаизм слился с сюрреализмом. Сюрреализм как новое явление художественной культуры стал логическим продолжением дадаизма в поиске особого языка.

Вдохновение, полученное в результате общения с художниками, Скиап применила в будущих работах. Фотография рук, разрисованных Пабло Пикассо, сделанная Ман Рэйем, служит лишь одним примером того, как из искры идеи разгорелось пламя костюмного дизайна.

Позже благодаря фотоэкспериментам из дома моды Скиап выйдет целая серия невообразимых перчаток безумных цветов, с ноготками разной формы, с перепонками между пальцами и даже шрамами. Поэтому, когда сегодня мы видим необычные перчатки (в том числе с татуировками), — это отголосок тех самых обсуждений и экспериментов 1920–1930‐х годов.

Художников дада, а затем и сюрреалистов занимала тема переосмысления предмета как объекта: что является его сутью? Как выстраивается ассоциативный ряд? Одним из экспериментаторов направления стала художница Мерет Оппенгейм. Все началось с шутки. По легенде, примерно в 1936 году Мерет оказалась в парижском кафе с Дорой Маар и Пабло Пикассо. Они заметили на ее руке металлический браслет, обтянутый мехом. Художник пошутил, что мех стал настолько популярен, что его используют везде, можно обтянуть мехом что угодно. «Даже эти чашку с блюдцем», — ответила Оппенгейм и, продолжая веселье, крикнула: «Официант, еще немного меха!» Ее воображение сразу же заработало. Она купила обычную белую чашку, блюдце и ложку, завернула их в специально приобретенный кусок меха и назвала получившийся ансамбль «Объект».

Традиционный утонченный предмет превратился в сюрреалистическую скульптуру. Для сюрреалистов стало характерной чертой бросать вызов разуму, показывая обычные вещи неожиданным образом. Скиапарелли продолжила историю с мехом и не только выпустила браслет с меховой вставкой, но и в 1938 году представила коллекцию одежды и обуви со вставками меха обезьяны (иногда чрезвычайно напоминавшими человеческие волосы).

Вместе с художниками‐дадаистами, превратившимися в сюрреалистов, Скиап начинала исследовать глубины подсознания, ассоциативности и подтекстов. С конца 1920‐х годов Эльза, как и художники из ее окружения, увлеклась эффектом иллюзии, метаморфозами, а также обманом зрения. Первый успех ей принесли именно «обманки», или, по‐французски, тромплей (фр. trompe‐l’œil — «обман зрения»). Тема обманок станет неотъемлемой частью и отличительной особенностью ее творчества.

Скиап уже какое‐то время находилась в Париже после возвращения из Нью‐Йорка. Несмотря на знакомство с дизайнерами, в том числе кутюрье, найти у них работу долгое время не получалось: она прекрасно рисовала, но шить и конструировать одежду не умела. Ее идеи были слишком экстравагантны, чтобы воплощать их в костюмах. Хотя отдельные эскизы дизайнер успешно продавала модным домам, широкого распространения они не получали — мало кто готов был предлагать такое своим клиентам. Модельер перебивалась непостоянными заработками. Говорят, даже какое‐то время работала на антикварного дилера, благо что с миром истории и искусства была связана с детства.

Вместе с художниками-дадаистами, превратившимися в сюрреалистов, Скиап начинала исследовать глубины подсознания, ассоциативности и подтекстов.

Как‐то к Скиапарелли в гости пришла знакомая в элегантном свитере, связанном вручную. Как напишет позже сама Эльза, он был очень простой, но отличался от всех, какие ей приходилось видеть раньше. Стоит сказать, что 1920‐е оказались периодом свитеров и трикотажных изделий: Габриэль Шанель предлагала носить свитер с прямой юбкой еще в начале Первой мировой войны, но и после войны женщины не захотели расставаться с комфортным в носке предметом одежды. Скиап заинтриговало то, что перед ней была не машинная, а ручная объемная, даже немного грубая вязка, смотревшаяся солидно и очень качественно.

Эльза спросила: «Где вы это купили?» Подруга ответила, что в Париже живет одна армянка и вяжет такие свитера. Кутюрье пришла в голову идея. Она набросала эскиз и пошла к вязальщице. Арусяк Микаелян, или, как ее называли клиенты, Мика, согласилась вязать по эскизу. Скиап нарисовала спереди на свитере большой бант в форме бабочки, как бы получавшийся из шарфа, обмотанного вокруг шеи, — примитивный детский рисунок. На словах она пояснила: «Бант должен быть белым на черном фоне, и с изнанки все тоже белое».

Нужный вариант сенсационного свитера получился лишь с третьей попытки. Моду на него принес случай. Именно в этот наряд облачилась Эльза, отправившись на званый ужин с друзьями, и снова, как когда‐то на балу в Париже, вещь стала сенсацией. Однако на сей раз Скиапарелли ухватилась за шанс и решила предложить дамам аналогичный предмет одежды, выполненный на заказ, что стало началом успешного бизнеса. Когда ее спрашивали: «Где вы такое купили?», — она отвечала: «Хотите, сошью вам такой же?» Именно здесь проявилась изюминка, с которой будет работать дизайнер долгое время, — тромплей, тот самый обман зрения! В данном случае — бант вроде бы есть, зритель его видит, но на самом деле его нет: это рисунок, он идея банта. Вскоре свитер захотели носить все женщины.

Первой оказалась закупщица компании «Штраусс» (Strauss) — Скиап получила заказ на целую партию предметов одежды, 40 свитеров и юбок. В течение нескольких недель почти все рукодельницы из армянской диаспоры Парижа вязали для модельера. Успех «обманки» позволил ей открыть собственный модный дом. Правда, сначала под вывеской «Все для спорта». На свитерах красовались рисунки лошадей, рыб, галстуков, морских татуировок и самых разнообразных бантов... которые вроде как есть, но которых на самом деле не существует. Строгость линий и силуэтов обыгрывалась озорством рисунка и внезапными деталями.

«Обманки» рождались в коллаборации с самыми разными художниками. Чрезвычайно успешным стал проект с Жаном Кокто. Он предложил Скиап два эскиза костюма с человеческими лицами — один показывал женский профиль с длинными волосами и что‐то держащей рукой (было множество вопросов, что же она держит в руках: платочек, ленту, а может быть, трусики?).

Второй был максимально необычным, он играл со зрителем, демонстрируя метаморфозу в костюме: на пальто в зависимости от фокусировки зрения зритель видел или два профиля с красными губами, или вазу с цветами. Здесь проявился еще один талант Эльзы, очень важный для дизайнера: чувство меры. Сшитое по эскизу пальто спереди было очень простым, даже сдержанным. Эпичность игры, этого спектакля, разворачивающегося между зрителем и предметом одежды, концентрировалась только в одной картинке в плечевой зоне и на спине — и все, ничего лишнего и отвлекающего.

Однако пика творчества Скиап достигла в 1930‐х годах в совместных работах с Сальвадором Дали.

Сегодня он считается одним из ярчайших представителей сюрреалистов, притом что был «изгнан» из их общества в 1939 году, после десяти лет совместного творчества. В целом вполне логично, что за почти 40 лет развития и изменений в среде сюрреалистов часть участников данного направления искусства его покинула, а другие, наоборот, к нему присоединись.

Поэтому фраза Дали «Сюрреализм — есть я» не слишком соответствовала реальности, а в большей степени была его личным кредо, высказанным, возможно, чтобы позлить лидеров сюрреалистического общества. Вместе с Дали Скиапарелли развивала идею видимого, «того, чего нет» или что является совсем другим. Небольшой эксперимент, «обманка» от художника, придумавшего дизайн упаковки: женщина берет в руки телефонный диск, но его можно открыть — внутри оказывается компактная пудра. В той же серии появились и сумочки в виде телефонных дисков.

Тема телефонов в то время возникала довольно регулярно. Уже позже, когда Сальвадор Дали выпускал коллекцию ювелирных украшений, он снова вернулся к телефонам, сделав золотые серьги в виде телефонных трубок с рубинами и изумрудами. Однако затем сюрреалист пошел дальше: увидел прямую связь между телефонами и... омарами.

В 1935 году журнал American Weekly поручил Дали выполнить серию рисунков, основанных на его впечатлениях о Нью‐Йорке. Один рисунок получил название «Нью‐йоркская мечта — человек находит омара на месте телефона». В 1936 году действительно был сделан телефон с трубкой в виде омара. Произведение представили на первой Лондонской выставке сюрреалистического искусства, проходившей в том же году. Во время рекламной акции выставки Дали, надев водолазный костюм, выступил с лекцией о влиянии подсознания.

Позже он напишет: «Не понимаю, почему, когда я заказываю в ресторане жареного лангуста, мне никогда не подают отварной телефон; а еще не понимаю, почему шампанское всегда пьют охлажденным, а вот некоторые телефонные трубки, которые обычно бывают такими отвратительно теплыми и неприятно липкими в прикосновении, никогда не подают в тех же серебряных ведерках и не обкладывают колотым льдом».

Наиболее известные костюмы навсегда соединили имя Эльзы Скиапарелли с омаром от Дали уже официально — о них написали газеты. 3 июня 1937 года Уолисс Симпсон — американка, дважды разведенная католичка — вышла замуж за герцога Виндзорского, еще годом ранее бывшего королем Великобритании, Ирландии и Британских заморских доминионов, императором Индии Эдуардом VIII. По официальной версии, которую тот в 1936 году озвучил в своем радиообращении, для него было невозможно исполнять свои обязанности без поддержки любимой женщины. Считается, что женитьба на Симпсон вызвала бы политический кризис в стране и ради нее король отрекся от престола. Какие бы трудности ни стояли на его пути к семейному счастью, сама Уолисс к тому времени уже была иконой стиля, и скандальное замужество только прибавило ей славы и заставило публику еще пристальнее следить за ее выбором одежды.

Уолисс Симпсон включила 18 вещей от Скиапарелли в свой свадебный гардероб. Дизайнер ассоциировалась в том числе с американской модой, поэтому в некотором смысле своим поведением герцогиня бросала вызов английскому обществу: ее предпочтения свидетельствовали о том, как она себя позиционирует.

Позже Скиап написала, что она обладала верным и точным вкусом и Эльзе очень нравилось ее одевать. Среди выбранных вещей было платье с омаром, приправленным петрушкой, — наверное, одно из самых известных произведений модельера, выполненное по эскизу Сальвадора Дали. Подчеркнуто скромное, сшитое из легкого белого органди, оно послужило продолжением истории с омаром и вариацией на тему деталей в виде омаров. Однако рисунок ярко‐оранжевого омара, несомненно, произвел эффект в обществе и шокировал публику.

Дали никогда не скрывал, что у омаралангуста имеется сексуальный подтекст, а сюрреалисты связывали изображение омара с хищной женской сексуальностью. Симпсон, скорее всего, прекрасно понимала, какой отклик вызовет подобное изображение. В 1937 году герцогиня Виндзорская появилась в этом платье на страницах британского Vogue. Фотосессию провел Сесил Битон. В свою очередь, Дали оказался разочарован тем, что ему не позволили украсить омара на платье настоящим майонезом. Художника остановила модельер: эпатаж такого уровня выглядел избыточным даже для нее.

Одним из известнейших совместных произведений Скиап и Дали стала шляпка в виде перевернутого башмака. По легенде, однажды сюрреалист показал Эльзе фотографию своей супруги Галы с туфлей на голове. Скиап сразу же выпустила две версии необычной шляпки в виде башмака или туфли: одну — черную, вторую — с ярко-красным каблуком.

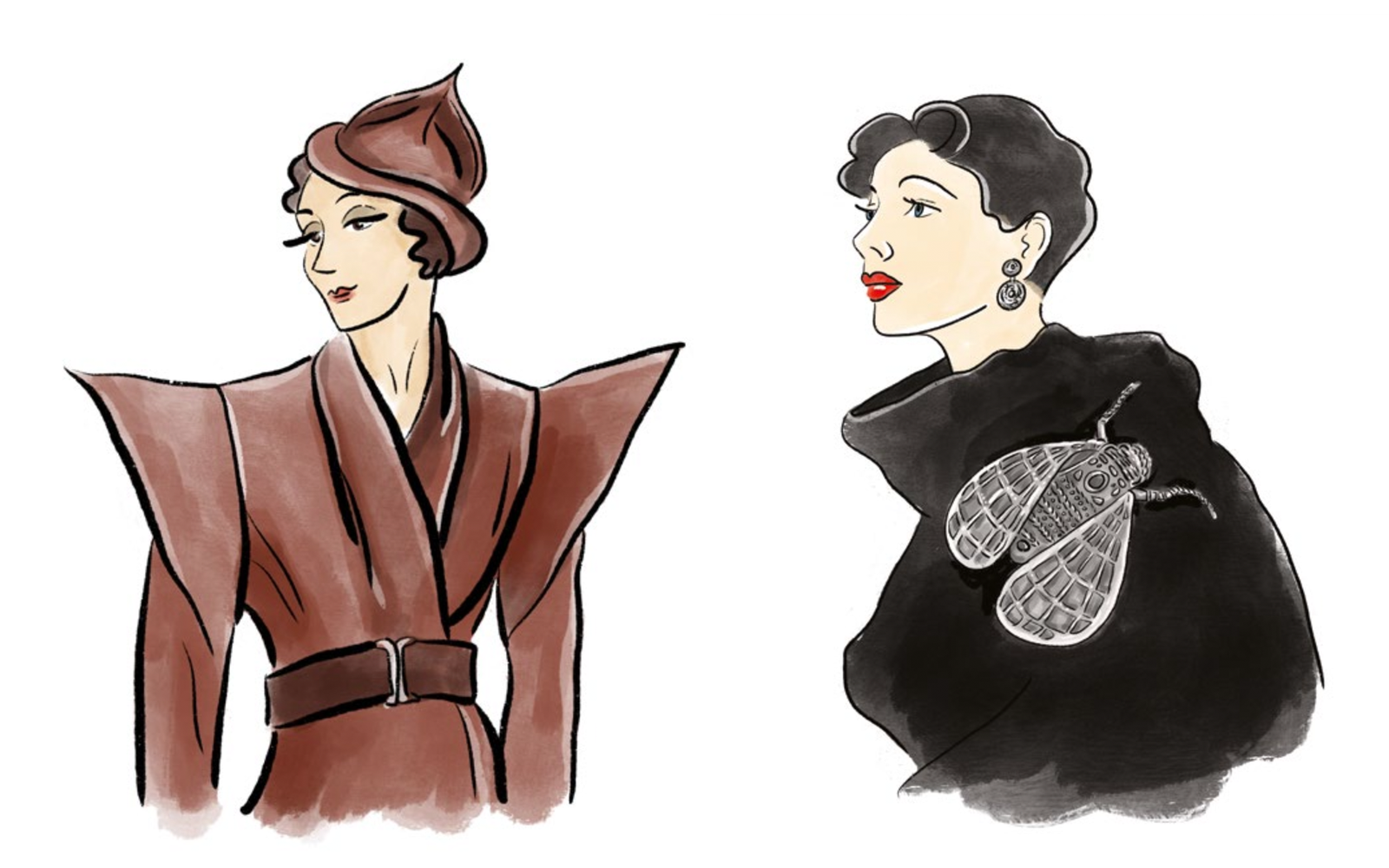

Это была игра, вызов, усмешка. Чтобы позволить себе выйти в свет в такой шляпке, требовались кураж, чувство юмора и безукоризненный стиль. Подобная женщина нашлась — ею оказалась миссис Дэйзи Феллоуз, автор и редактор парижского Harper’s Bazaar, икона стиля и светская львица, кроме того, клиентка модельера. Считается, что именно она первой появилась в шляпке‐туфле на светском рауте. Аксессуар вошел в историю как один из самых необычных наравне со шляпкой в виде таблетки (дань аспирину), огромными брошами в виде мух и многим другим.

Эксперименты с материалами определили важное направление в искусстве и моде в период между двумя мировыми войнами. Скиапарелли оценила эффект неожиданности, который нетрадиционные материалы вносили в восприятие аксессуаров. В 1938 году она выпустила свое культовое ожерелье с жуками из родоида — пластика, изготовленного из прозрачного и негорючего ацетата целлюлозы. Сегодня пластиковые предметы являются настолько неотъемлемой частью нашей жизни, что продвинутое общество уже борется с их повсеместным использованием, а к 1930‐м годам материал все еще ассоциировался с новыми технологиями и был очень современен.

Неудивительно, что создатели бижутерии обратились к нему для изготовления своих шедевров. За счет прозрачности ожерелье из родоида от Скиап рождает впечатление, что насекомые буквально ползают по коже. Некоторые эксперты давали отсылку к картинам Сандро Боттичелли, например картине «Венера и Марс», где персонажи растревожили осиное гнездо и насекомые кружат над головой Марса.

Ожерелье с жуками предлагалось носить с костюмом из той же «Языческой коллекции» 1938 года: жуки на воротнике, казалось, буквально выползают из выреза и продолжают движение по костюму. Сегодня ожерелье и костюм хранятся в Метрополитен‐музее. Стоит отметить, что подобные аксессуары в целом требовали достаточно бережного обращения, поэтому ранних примеров таких работ сохранилось немного.

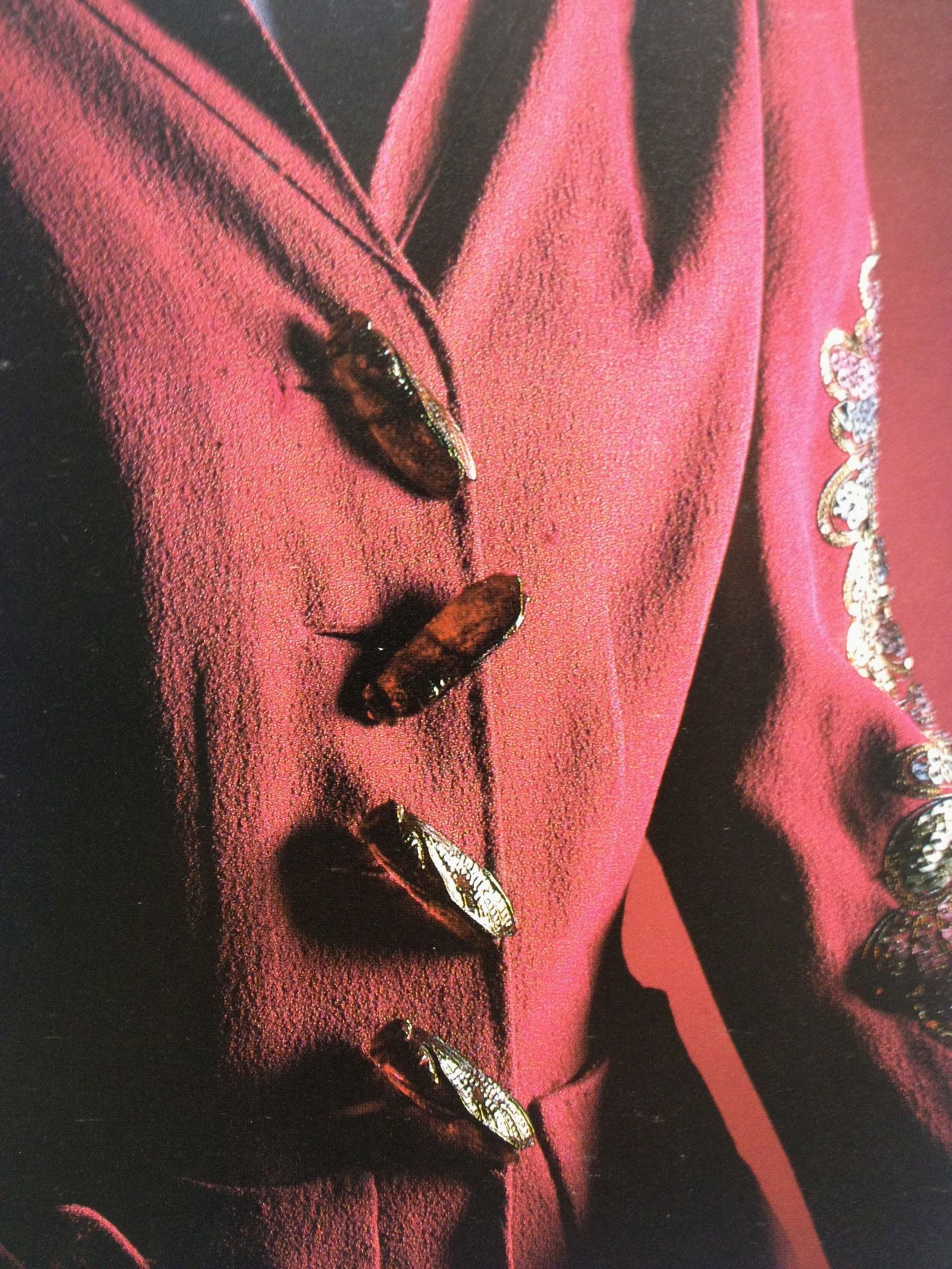

Работа с пластиком существенно расширила возможности дизайнеров, в том числе и Эльзы Скиапарелли. Из нового материала создавали необычные детали для вполне классических образов. Так, на привычных жакетах появились пуговицы в виде жуков, бабочек, ракушек, морковок или человечков.

С 1935 года Скиап активно экспериментирует с передовым видом застежки — молнией. Хотя само приспособление изобрели еще в 1851 году, в обиход оно проникало с трудом и поначалу использовалось лишь для аксессуаров и обуви. Высокая мода женского костюма не воспринимала универсальной находки (платье слишком легко снималось с дамы), считая его чем‐то низменным. Поначалу Скиап предложила использовать молнию на детской одежде. Однако к концу 1930‐х молния стала широко применяться в женском костюме, а иногда и становилась его акцентной деталью.

Клиентками востребованной и в Европе, и в США Скиапарелли были великие актрисы: Кэтрин Хепберн, Джоан Кроуфорд, Марлен Дитрих. Однако особенной стала дружба с очаровательной Мэй Уэст.

Острая, сексуальная, смелая, она была настоящим символом времени, позволяя себе балансировать на грани дозволенного, и служила лучшей рекламой костюмов дизайнера. Считается, что, чтобы не приезжать часто на примерки в Париж из Голливуда, она прислала гипсовый слепок своего тела в форме Венеры Милосской. Этот слепок вдохновил художницу Леонор Фини на создание флакона духов для Скиапарелли. Позже Жан‐Поль Готье использует тот же мотив для своего парфюма. Еще одна деталь, губы Уэст, украшала бутик модельера: именно форма ее губ использована для создания дивана цвета «шокирующего розового» — того самого цвета фуксии. Он запечатлен в работе Сальвадора Дали, 1934–1935 годов «Лицо Мэй Уэст, использованное в качестве сюрреалистической комнаты».

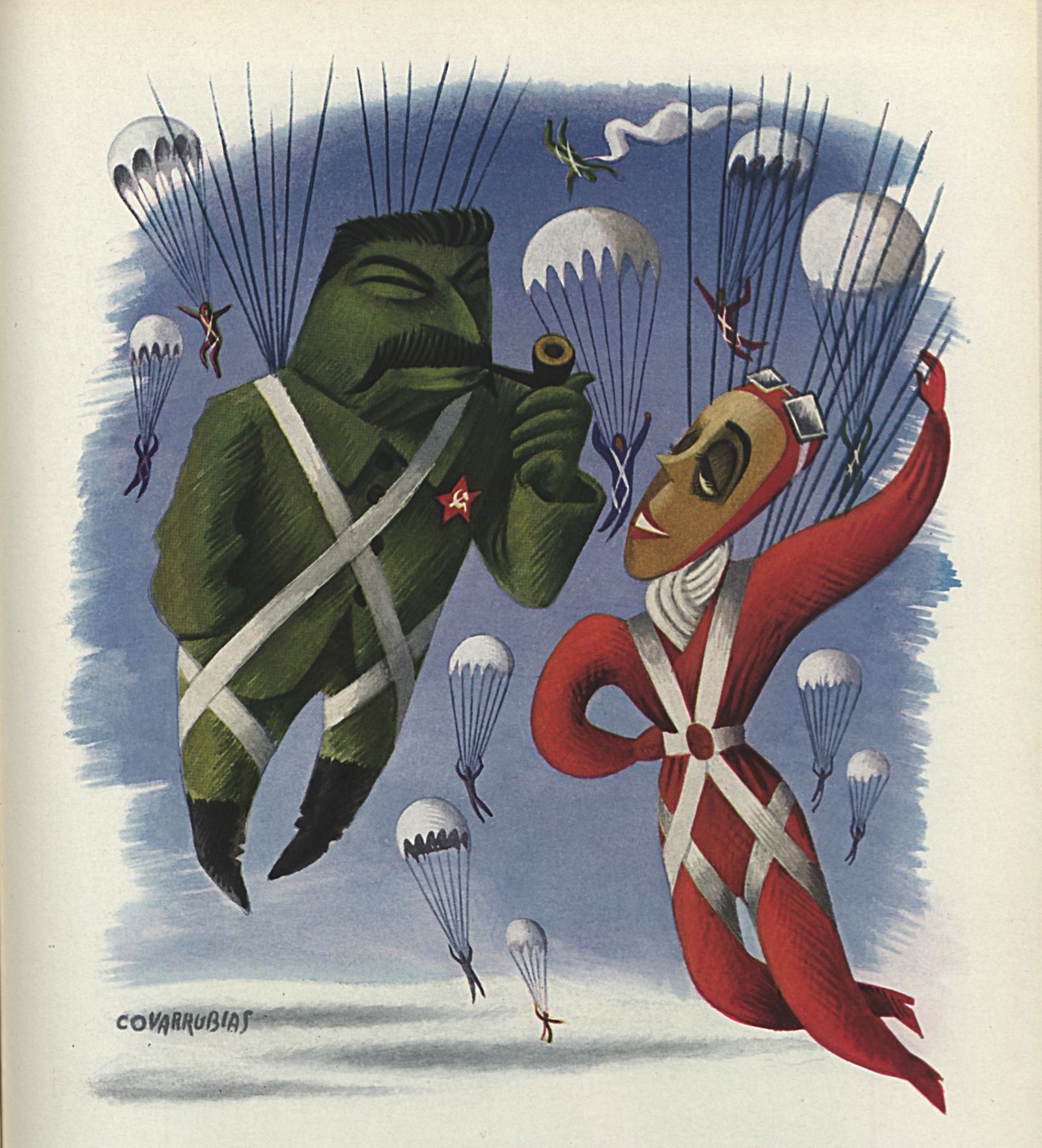

Скиап начала разрабатывать серию одежды в стиле «жесткий шик» (англ. hard‐chic) — видимая застежка, акцентированные плечи, зауженная юбка. Эти эксперименты отразились на полотне Сальвадора Дали «Ночные и дневные одежды» (Night and Day Clothes, 1936 г.). В предвоенные годы жесткий шик зачастую отходил от элегантности в пользу функциональности, однако не терял остроумия.

В Советском Союзе эти идеи воспринимались очень хорошо, однако переодеть советскую женщину в платья от итало‐французского дизайнера так и не удалось. В 1935 году Скиап посетила СССР, где участвовала в совместной выставке советского и французского производства. «Никто не хочет туда ехать, и это само по себе непреодолимо притягательно», — напишет потом модельер. Она стала одним из первых западноевропейских кутюрье, посетивших СССР в сталинскую эпоху. Событие являлось важным шагом как для дизайнера, так и для советской моды.

Хотя революции в советской швейной промышленности в итоге приезда не произошло, в СССР осталось много копий платьев с выставки. Скиап вспоминала, что, войдя в свой номер, увидела, как женщины спешно срисовывают модели ее костюмов. «Сев на кровать, я хохотала до упаду и, к их глубокому удивлению, объяснила им жестами, как снимать патронки (выкройки) более быстрым и надежным способом», — написала потом модельер. Пока на Западе печатали карикатуры о ее дружбе с Советским Союзом, демонстрировали, как она радостно берет интервью у Сталина, само путешествие в СССР оставило у нее двойственные впечатления.

Приключение было интересным и ярким, но также полным взаимного непонимания и тягостных воспоминаний. «В Ленинграде, как и в Москве, возникала мысль, что даже развлечения принимаются всерьез и что люди, одержимые тяжелыми проблемами, забыли, как смеются, — удивлялась Скиапарелли. — Эту страну я покинула с убеждением, что в конце концов сегодняшняя Россия похожа на прежнюю, описанную в 1830 году маркизом де Кюстином, и в ней хорошо живут только те, кто принадлежит к правящему классу».

Конец 1930‐х ознаменовался депрессивными настроениями в обществе. Мир неизбежно скатывался к катастрофе, и мода ответила идеями утилитарности. Продолжая исследование предмета и его функции, дизайнер под влиянием Дали представила серию жакетов с карманами в виде выдвижных ящиков. Художники предложили обдумать идею того, что они, как и карманы, призваны хранить предметы. В данном случае функциональность совпадала: маленькие ящики шкафов (или бюро и секретеров) — не что иное, как карманы, которые можно закрыть на ключ или на пуговицу. Появление коллекции взбудоражило модный мир, решение оказалось достаточно смелым и новым, чтобы появиться в журнале Vogue в 1936 году в серии сюрреалистических фото. Это послужило отличной рекламой для зимней коллекции 1936–1937 годов.

Очередной фурор был произведен в 1938 году, когда Скиап выпустила свою коллекцию «Цирк» с платьем Tears.

Вокруг него до сих пор не утихли дискуссии. В русскоязычных источниках его называют платье‐«слеза», однако слово «tears» имеет несколько значений, в том числе «разрывать, разрезать, разрыв, порез» и т.д. Модельер всегда была открыта к экспериментам с цветом и материалами, именно ей мы обязаны тем, что множество когда‐то смелых новинок сегодня стали привычными. Платье оказалось новаторским по нескольким причинам.

Во‐первых, для его создания была выбрана вискоза — довольно необычный по тем временам материал. Во‐вторых, тема, сюжет. Если присмотреться, в паттерне видны оторванные лоскутки кожи, сквозь которые явно просвечивает мясо. Что это было — предвосхищение событий грядущего года, ведь в 1939 году началась Вторая мировая война? Или обращение к древнегреческой легенде о Марсии, проигравшем музыкальный спор Аполлону, ведь тот подвесил его на дереве и содрал кожу? А может быть, отсылка к работе Дали «Три молодых сюрреалистических женщины, держащих в руках шкуры рояля» (1934–1936), где художник исследовал личную проблему своей сексуальности? Так или иначе, трагичность костюма отразила и трагичность эпохи, когда он был создан.

Прекрасный креатив середины 1930‐х, невероятная модная сказка и вспышка «безумия», то, что позже назовут сюрреализмом в моде, завершились с началом Второй мировой войны. В первые военные годы Скиап пыталась поддерживать свой бизнес, сохраняя рабочие места сотрудников; при этом ездила в США, где проводила лекции и встречи, собирала средства для движения Сопротивления в уже оккупированной Франции, ставшей для нее такой родной. В Америке она получила премию The Neiman Marcus Award за вклад в развитие fashion‐индустрии, однако с окончанием войны сразу же вернулась в Париж, где с новой энергией начала готовить новые коллекции.

Довольно быстро дизайнер поняла, что мир вокруг нее изменился и появился новый тип женщины. Остроумие, юмор, игра со зрителем оказались неуместными в одежде, сюрреалистическая составляющая устарела и уже не воспринималась клиентами. Эльза писала: «Платье не имеет собственной жизни, если его носят. Кто‐то другой берет его, оживляет или по крайней мере старается это сделать, портит или делает из него гимн прекрасному. Чаще всего оно превращается в безучастный предмет, иногда в жалкую карикатуру на то, чем его хотели сделать — мечтой, самовыражением».

В 1954 году Скиап закрыла свой модный дом. В дальнейшем она будет жить в Париже и Хаммамете. У нее сложатся теплые отношения с дочерью и внучками. Беринтия «Берри» Беренсон станет актрисой и успешным фотографом. Ее жизнь трагически оборвется 11 сентября 2001 года в одном из самолетов, атаковавших Всемирный торговый центр в Нью‐Йорке. Виттория Мариса Скиапарелли Беренсон — известная американская актриса и фотомодель.

Сегодня часто кажется, что модные дома предлагают нечто новое, радикальное, неожиданное, на модных подиумах и красных ковровых дорожках демонстрируются альтернативные материалы, шокирующие аксессуары. Однако, если оглянуться и посмотреть на историю, многое из этого уже было.

И шокирующие цвета, и руки морских чудовищ, и рисунки, которые меняются в зависимости от ракурса, и огромные движущиеся насекомые... и даже платье с мясом. Одно забылось, а другое сегодня получает вторую жизнь и становится чрезвычайно актуальным. Странная, остроумная, иногда нелепая мода 1930‐х годов не так далека от нас в истории, как кажется, — порой она совсем рядом. Еще одна метаморфоза сюрреализма в моде.

«Платье не имеет собственной жизни, если его носят. Кто-то другой берет его, оживляет или по крайней мере старается это сделать, портит или делает из него гимн прекрасному. Чаще всего оно превращается в безучастный предмет, иногда в жалкую карикатуру на то, чем его хотели сделать — мечтой, самовыражением».

Читайте также

Поэзия отсутствия, бестелесность и эфемерная женственность в скульптурах из стекла Карен Ламонт

«Что женщины могут делать с фотокамерой?» 10 первопроходок в фотографии: от няни-документалистки до репортерки в окопах

Зараза фраз: женщины в писательстве и боязнь авторства. Классический труд «Безумица на чердаке» — впервые на русском

Замедлить быструю моду: как перейти от массмаркета к осознанному экопотреблению

«Не хотите кожаный плащ немецкого офицера приобресть?»: свобода и самовыражение на советских рынках

«Зависть к пенису и перу». Как писательницы разрушают мифы о культурной второсортности и создают полисексуальные тексты