Живем предрассудками. Один верит в Бога, другой голосует на выборах, третий не верит в Бога. Четвертый умирает на газовых полях Латакии под властью химеры служения России, а пятый всерьёз ходит в вуз, чтобы получить необходимые знания. Таких немного: пусть пятым будет преподаватель, всерьез считающий, что знания, которые он даёт студентам, будут востребованы. Часть преподавателей, кстати, дает нужные знания. Возможно, большинство преподавателей дают нужные знания: но и верит в служении России не большинство тех, кто гибнет на газовых полях.

Человеку подчас на второй день учебы в вузе предлагают купить конспекты или заказать курсовую. Иногда человек зашивается со сроками на последнем курсе, иногда занят другими делами: завоёвывает любовь, учится зарабатывать. Как правило, человек (каждый второй, или двое из трех) знает, что работы по специальности не получит. Тратить время стоит на освоение дела и не стоит — на компетенции, которые не будут востребованы. Да, важна дисциплина ума, которая нарабатывается упорной учебной работой. Да, студент этого не понимает. Но нужны ли стране, обществу, государству массы людей с развитым мышлением? Здесь утыкаемся в вопрос о природе российского вуза как социального института.

Университет и сословие

Когда речь заходит о профессиональном образовании, значение приобретает грамотная теория, которая опирается на эмпирику; и человек, живущий в эмпирике. Сочетание этих двух посылок видим в работе Р. Вахитова «Судьбы университета в России: имперский, советский и постсоветский раздаточный мультиинститут».

Автор опирается на концепции сословного общества С. Кордонского и общества раздатка О. Бессоновой. Эти концепции накручиваются на действительность с тяжелым шорохом, однако разве действительность не проявляется набором шаблонов, тяжко рвущихся при попытке своего осознания?

Согласно синтезу идей С. Кордонского и О. Бессоновой (каковой осуществлен в работе Вахитова), Россия представляет собой пространство, в котором господствуют не западные механизмы экономики и политики, движения денег, а институты сдачи и раздатка.

Университет на Западе начинался тоже как институт раздатка. Однако на смену средневековому университету пришел университет гумбольдтовский, который принес полноценный обмен в вуз. Место теологии заняла философия как интеллектуальный и мировоззренческий центр научной жизни, а студент обменивал деньги и время на знание. Даже в процессуальных проявлениях западный университет стал формой обмена кредитов на знание, что в сочетании с особенностями западного общества привело к важности для студента знания, а не диплома.

Попытка учреждения университета в России не удалась: лишь указ Елизаветы Петровны о включении лет учебы в стаж государственной службы позволил набрать студентов. Университет стал институтом подготовки чиновников.

Как говорилось выше, на Западе философский факультет венчает структуру университета: в России же философские факультеты отменялись как минимум дважды. Российский студент выпускался коллежским регистратором или губернским секретарем, а его западный сверстник просто покидал альма-матер и получал звания и должности там, куда приходил служить.

Свободный человек нечасто ходит в мундире: российские же студенты надевали форму и до конца жизни лишь меняли ее время от времени. Р. Вахитов полагает, что именно поэтому университет стал колыбелью революции. Ужесточение правил и требований в университете породило усиление среди студентов революционных настроений. Сама по себе партия как институт, ставший онтологически важным для северной Евразии, основами рождён в университете. Партия — это сплав российского университета и криминалитета.

Советы и вуз

Короткий период экспериментов с образованием в раннем СССР быстро завершился, уступив место вузу как институту, который воспроизводил уже новые сословия. Новые вузы также фокусировались на компетенции, поэтому интеллектуального центра университета в виде факультета философии не сложилось. Не сложилось и полноценной красной теологии: вкус к полноценным идейным исследованиям выбит урками в лагерях либо угрозой встречи с ними, а скрупулёзный подсчет цитат Ленина в очередной статье не тянет на соответствие ни теологии, ни философии.

Советский вуз подчинялся плану и направлял выпускников туда, где в них нуждалось народное хозяйство. Воплотился не идеал Маркса, но идеал студента, рвущего портрет государя, чтобы в этот портрет вставить свое лицо.

Новое время

Союз распался, и новой диалектикой стали завывания о свободном рынке. Вузы продолжили штамповку специалистов для несуществующей уже плановой системы несуществующей страны, а также быстро перестающей быть промышленности. Толковые студенты шли в бандиты или коммерсанты, а преподаватели внезапно увидели, что не могут купить сметаны домой.

Однако свободный рынок подчинялся советским нормам квалификации при замещении должностей, в 1998 году нормы квалификации были закреплены уже в чисто российских правовых нормах. «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих» закрепил разделение должностей на руководителя, специалиста и технического исполнителя, а также сформулировал требования к наличию высшего образования и профилю образования на соответствующих должностях. Финансовый директор и главбух должны иметь профильное образование, руководитель должен иметь «вышку» — иногда вне зависимости от профиля конторы, которой руководит.

Указ президента РФ № 2267 задал классные чины, а законы начала нулевых установили и категории должностей госслужбы: каждая имела свои требования к образованию. Таким образом, функции института профобразования как института раздатка воплотились уже в новой стране. Меняются слова, но социальные институты воспроизводят себя несмотря ни на что.

Когда выпускник вуза приходит поступать в аспирантуру, перед экзаменами он видит будущих коллег. Точнее, «коллег»: румяных крепких молодых людей, которые не планируют научной карьеры. Молодые люди идут в аспирантуру, чтобы не угодить в сословие «военнослужащих по призыву», точно так же, как это делает еще больше молодых людей, поступая в вузы. Таким образом, после распада государства, в котором господствовал план, человек избегает одних повинностей, принимая на себя другие.

Наконец, человек идет в ведомственный вуз для того, чтобы стать офицером или госслужащим. Человек повторяет путь, который делали первые студенты российского мультиинститута госслужбы 250 лет назад.

Преподаватель тоже не избежал плана. Его заработок определяют разряд, научная степень и должность. Новая жизнь, однако, дала и бонусы: отсутствие жесткого закрепления в одном вузе позволило подрабатывать в других вузах, а слабый контроль государства над ВАК упростил защиту диссертаций (впрочем, эти бонусы прекращают существование в последние годы).

Преподаватель стал брать и ренту: от подарков и помощи на картофельном поле до (при бесчестьи преподавателя) податливых аспиранток.

Мультиинститут работает на компетенцию. Отсутствие полноценного интеллектуального центра в вузе сыграло плохую шутку с выпускниками постсоветских вузов: исторически заточенные на создание специалиста университетские программы готовили специалиста, а не человека с общими фундаментальными знаниями. Если, согласно Росстату до 60% выпускников вузов работают не по профессии, действительно по профессии работает где-то 30%: часть респондентов лукавит, часть респондентов воспроизводит кадры. Оставшийся процент есть люди, которые заканчивали ведомственные вузы. Таким образом, при поступлении в «обычный» вуз человек не должен ожидать устройства на работу по специальности.

Действительный функционал

Однако если вузы не нужны как мультиинституты, они нужны для чего-то другого. Вахитов и Кордонский видят в функционале вузов пенитенциарную функцию: ребенка отдавали в вуз (где постоянно росли требования безопасности), чтобы ребенок не стал бандитом и не пошел в оппозицию. Тут уже не так важно, что знания ребенку будут бесполезны: важно, что ребенок сбережёт себя от пули в голове или тюрьмы.

Вахитов видит здесь негласную договорённость «населения» и государства, что отсылает к советской логике: каждый — враг, и если в тридцать третьем году нужно изъять каждого «кулака», чтобы снизить вероятность помещения штыка-другого в десяток-другой комиссарских животов, то в девяностых нужно загнать массы людей в охраняемое и управляемое пространство, чтобы те не стали опорой Анпилова. Очевидно, что кадровый и структурный рост оргпреступности не мог не привести к рождению политической субъектности. Благодаря российским вузам оргпреступность выполнила свои оперативные задачи в оптике 90-х и благополучно ушла в прошлое.

В вузе студент учится ладить с начальством, делать гешефты, налаживать контакты и решать проблемы. Студент уже не смеется над мемом с выпускником филфака в Макдональдсе: стоит ли его упрекать в стремлении купить диплом?

То, что получилось из института высшего образования сегодня, не вызывает восторга. Возможно, если бы руководство вузов стремилось дать обществу востребованных специалистов, например, давало историкам уроки стрельбы и самбо для социализации в молодом российском бизнесе, было бы лучше. Однако руководства вузов поступали так, как поступали.

Институт профессионального образования приспособил свои громоздкие структуры под новый социальный контекст. В числе прочего, вуз старается набирать нужное число студентов и выпускать нужное число студентов, чтобы набирать нужное число студентов. Машина работает, но для полноценного функционирования нужны и подинституты.

Собственно серые

Когда учимся хорошо, иногда нас просят написать работу. Иногда вы просили написать работу. Заочники заказывают работы оптом, иногда работы пишут преподаватели. На защиту магистерских иногда не выходит ни одного магистранта со своей работой. Подинститут становится и рыночным: ежедневно конторы, «помогающие студентам подготовить работу», предлагают авторам тысячи заказов. Тысячи людей при деле, десятки миллионов рублей оборачиваются внутри дела.

Скажите, что эта индустрия — опухоль. Люди не ценят знаний, которые не нужны. Если индустрия — опухоль, индустрия — часть опухоли, называемой по привычке «институтом» «высшего» «образования» (за исключением ведомственных вузов, тесно связанных со «своей» индустрией/рынком, и нескольких сильных российских вузов).

Попробуем продолжать смотреть на «опухоль» нормальным взглядом. Борьба с «опухолью» породит новые требования к работам от студентов, часть акторов уйдет с рынка, а часть подымет цены. Вырастет уровень востребованности личного контакта автора и заказчика, что сломает позиции агентств и контор, посредничающих в этой сфере (в дополнение к давлению, которое уже оказывает государство на такие компании). Рост структурированности и уровня доходов сообществ авторов позволит им двигаться вперед.

Вахитов пишет о том, что введение списка ВАК для научных журналов породило бизнес: продажи ваковских публикаций аспирантам и докторантам. Если выжившие после давления «нормальных людей» сообщества авторов будут смотреть на дело адекватно, они найдут миллион-три на покупку ваковских журналов. Запустят «журналы», начнут проводить платные «онлайн-конференции». Да, здесь нужен административный ресурс, но у части авторов здесь все хорошо, а другая часть авторов может этот ресурс и покупать, например, делая прямое предложение завкафу слабого регионального вуза.

Человеку свойственно добывать хлеб, используя свои природные наклонности. Социальные институты служат человеку, а не ждут, чтобы человек жертвовал ради них жизнью. Если человек хочет съехаться со своей девушкой, возможно, лучше ему заработать официантом денег, чтобы отдать их автору дипломной работы: высвобожденное время человек посвятит завоеванию девушки и поиску жилья.

Если человек хочет состояться, не выбрасывая на свалку свой диплом, возможно, лучше ему писать работы на заказ, чем варить мет или прописывать идеологию для местного вилайята ИГ (запрещено в РФ).

Если человек хочет делать свое будущее дисциплиной ума и компетенциями, которые берет в вузе, едва ли он должен иметь конкурентами тех, кто ставит выше компетенции свою любовь, а возможность состояться интеллектуально — выше, чем карьеру менеджера.

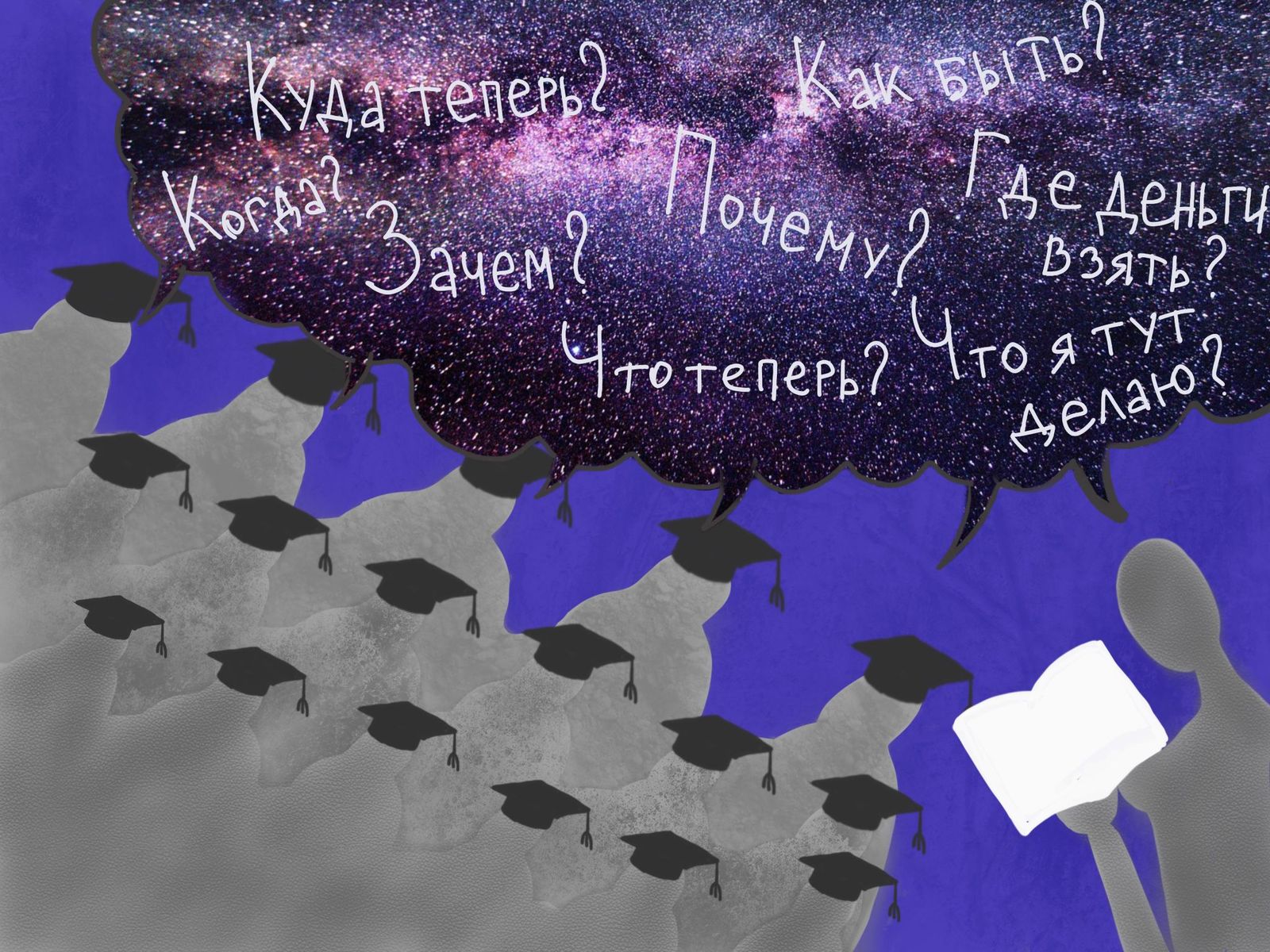

Иллюстрации: Мария Фролова

Пока никто не предлагал правок к этому материалу. Возможно, это потому, что он всем хорош.

Предложения

Оригинальный текст

Мысль интересная и текст своевременный. Дополнительно советую автору посмотреть, что было на Руси тогда, когда в Европе зарождались университеты, в частности, правовой режим скрипториев и отношение к ним местных властей. Порассуждать, почему на Руси не мог сложиться даже средневековый университет.

Далее, автору можно посмотреть еще такую статью как "Академический сговор" Кирилла Титаева. Она позволит понять, почему сейчас распространена модель поведения, по которой преподаватель притворяется, что преподает, а студент притворяется, что учится и на основе чего эта модель строится.

У меня некоторые сомнения относительно контроля государства над ВАКом и упрощении защиты диссертации. Советую посмотреть историю создания ВАКа, зачем его вообще создавали и зачем он нужен сейчас. С точки зрения бюрократизма процедуры защиты диссертаций за последние лет этак несколько (10-15) существенно усложнились.

Также отмечу, что подработки в других вузах сейчас крайне усложнились ввиду прекращения практики деления ставки на нескольких человек. Скорей, преподаватель будет пахать на полторы ставки, нежели чем в одном вузе на полную, а в другом - на половинную. Делается это для обеспечения более-менее пристойных на бумаге зарплат (майские указы, да).

Насчет фирм-писателей и отдельных практикующих тоже думаю стоит отдельно и больше написать. Куда бы эти люди могли вписаться в условиях, когда вуз действительно дает знания? Ведь тогда надо признать, что это не просто "специалисты по ... " (вписать сюда специальность), а люди со сформированной компетенцией по составлению неких текстов, которые могут быть зачтены как средство обмена на внутривузовском рынке. Тут надо бы подумать, что обмен таки есть - вуз даёт определенный "мандат специалиста", потому что наделен этим правом, а вот то, что может дать вузу студент - это как раз предмет разговора. В свою очередь, при дальнейшем трудоустройстве происходит обратный обмен - "мандат специалиста" обменивается на "мандат трудоустройства" и получения своего места в распределительных отношениях.

Как-то так.

Спасибо за замечания. Учту. Текст про сговор читал, по Вак информация из работы Вахитова. Он отмечает, что контроль над защитами стал расти.

Отдельно про авторов напишу, но как только подберу легитимную эмпирику. Постараюсь сделать это поскорее)