Несмотря на то что Россия в XVIII веке получила выход к Балтийскому морю, торговый флот страны так и не смог полноценно сформироваться даже спустя 100 лет. Мировые темпы железнодорожного строительства тоже не удалось догнать: хотя первая в стране дорога Петербург — Царское Село была шестой в мире, всего через три года в Великобритании и США уже были проложены тысячи километров железных дорог, а в России так и оставалась одна единственная протяженностью 27 км. Обошла Россию стороной и революция в гражданской авиации — 90% самолетов в Советском Союзе были боевыми, а частных пилотских лицензий, в отличие от США, вообще не выдавали.

О том, почему Россия, обладая столькими ресурсами и занимая стратегически выгодную позицию между Западом и Востоком, пропустила все мировые транспортные революции, рассказывает экономист, эксперт исследовательского центра «Коллективное действие» Николай Кульбака. Автор подробно разбирает последствия государственного контроля, закрытости страны, подавления частной инициативы и милитаристского перекоса и объясняет, как предотвратить технологическое отставание России в будущем.

Содержание

Парусный флот

Под парусами люди ходили испокон веков, но долгое время это были либо прибрежные плавания, либо маршруты, ограниченные изведанными морями, прежде всего, Средиземным, если говорить о европейской цивилизации. Сейчас трудно сказать, что послужило толчком к началу эпохи Великих географических открытий. Скорее всего, воедино собрались китайский компас, арабский косой парус и достижения в астрономии и картографии. Но факт остается фактом. С начала XV века европейцы начинают целенаправленно осваивать морские путешествия. Быстрый морской путь в Индию и Китай приводит к тому, что Великий Шелковый путь, просуществовавший более двух тысячелетий, постепенно приходит в запустение.

Вплоть до середины XIX века парусные суда становятся основным транспортным средством, соединяя страны и континенты.

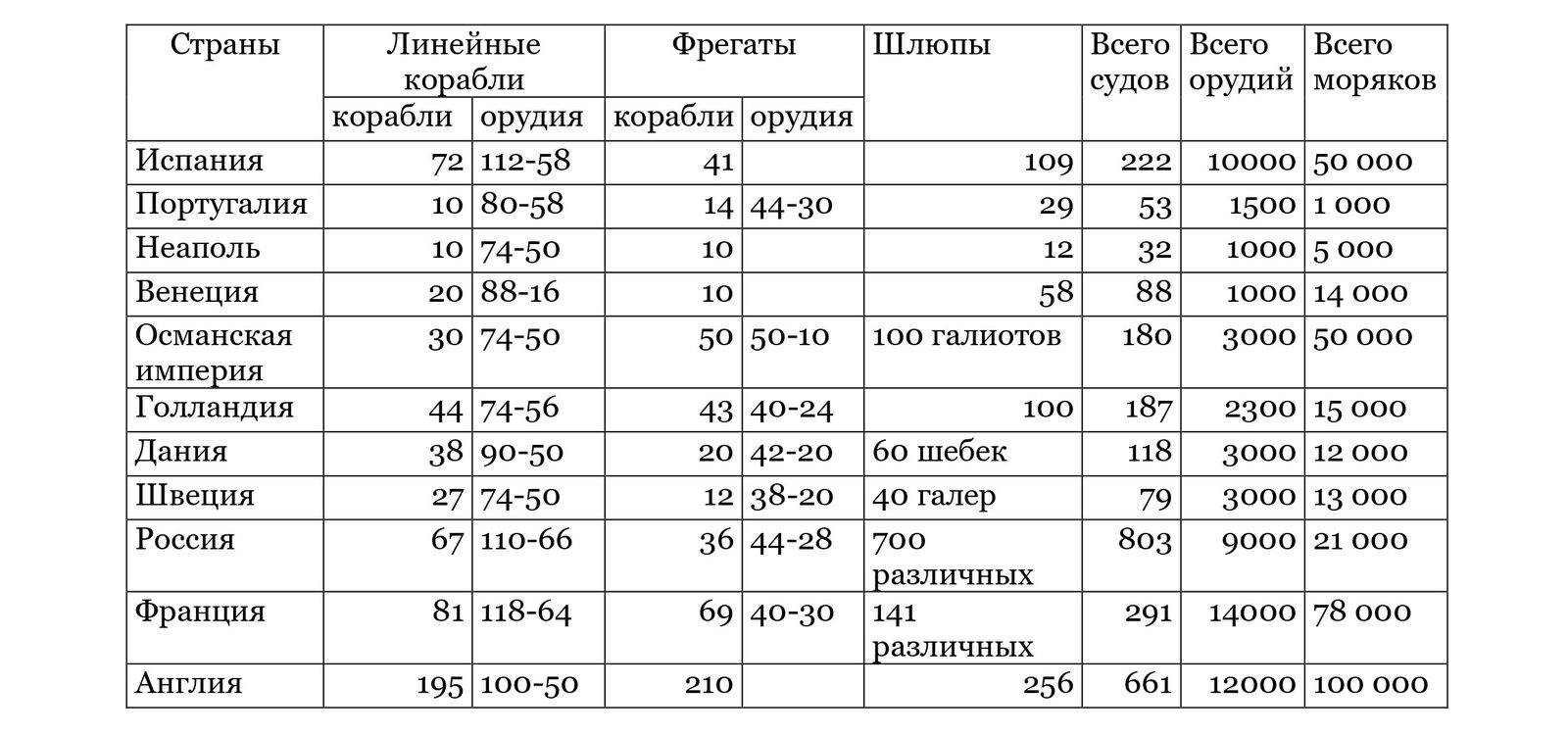

Португалия, Испания, Голландия, Британия и многие другие страны активно осваивали морские торговые пути, воевали за колонии, открывали новые земли и развивали собственную экономику. Но в этом списке не было России — самой крупной по площади державы на тот момент. До середины XVIII века можно было списать это на отсутствие доступа к незамерзающим морям, хотя Архангельск еще в допетровское время принимал в год более 100 иностранных судов, и его вполне можно было сделать центром российского кораблестроения.

После захвата Балтики в результате Северной войны (1700 — 1721) и этот довод перестал работать. Однако полноценный торговый флот так и не появился. В 1790 году тоннаж российского торгового флота составлял всего 1,2% от всей Европы. Но даже те 350 торговых судов, которые ходили под российским флагом в 1793–1797 годах, превратились в полтора десятка после того, как Павел I отменил в новом таможенном тарифе льготы для иностранных судов, пользовавшихся лазейками в российском законодательстве.

Почему же российский торговый флот оказался в таком печальном состоянии, при том, что военный флот в 1790 году даже превышал по численности кораблей английский? На самом деле моряков у России было в пять раз меньше, чем у Англии, а военные корабли были в основном небольшими.

При этом крупнейший в мире английский флот развивался за счет российской пеньки и льна. В 1802–1812 годах российский лен составлял в среднем 59% в общем английском импорте, а российская пенька — 72%.

Россия оставалась закрытой сухопутной державой даже после того, как получила доступ к нескольким морям, несмотря на избыток древесины и большого производства железа.

Причины были в политике страны. Для развития торгового флота нужны были деньги, свобода торговли и развитый внутренний рынок. Ничего этого в России не было. Цари противились созданию банковской системы, крепостное право мешало формированию рынка труда, а цензура, ограничения для высшего образования и зарубежных инвестиций не давали возможности развиваться современным технологиям.

Через 100 лет ситуация не изменилась. В 1895 году из 12 тысяч судов в российских портах лишь 11% были под российским флагом, а доля российских перевозок вообще составила чуть более 7%.

Так Россия из-за собственных ошибок прозевала первую серьезную транспортную революцию.

Железные дороги

Следующая транспортная революция связана с железными дорогами. В начале XIX века появление парового двигателя и развитие металлургии привели к возникновению нового сухопутного вида транспорта, который определил вектор развития экономики на следующие сто лет. Россия к началу XX века стала заметной железнодорожной державой с собственной железнодорожной промышленностью, но не успела в полной мере извлечь выгоду из этого проекта.

Прежде всего, Россия опоздала с развертыванием железнодорожного строительства.

Хотя первая дорога Петербург — Царское Село, построенная в 1837 году, была шестой в мире, всего через три года Великобритания уже имела 2390 км железных дорог, Соединенные Штаты — 4400 км, а в России так и оставалась одна единственная протяженностью 27 км.

Железнодорожный бум произошел в стране только после отмены крепостного права, когда при Александре II начались серьезные экономические реформы. Были сняты ограничения на строительство железных дорог, развивалась банковская система, рос частный бизнес, появился иностранный капитал. И к концу XIX века Россия замахнулась на строительство Транссибирской магистрали.

Мировой пик железнодорожных перевозок пришелся на 1910–1920 годы. В США максимальная протяженность железных дорог была достигнута в 1916 году, в Англии — в 1928-м. Дальше их объем только сокращался. Постепенно на смену паровозам во всем мире пришли тепловозы и электровозы, но былого могущества железные дороги уже не обрели. Их вытеснили автомобили, более эффективные, особенно на коротких расстояниях.

В Советском Союзе строительство железных дорог продолжалось практически до 1990 года. С одной стороны, и Россия, и СССР отставали по густоте железных дорог от большинства развитых стран, с другой, заменить их было нечем. Таким положение дел остается и по сей день.

Власти панически боятся трогать существующую транспортную систему, пропуская одну за другой новые транспортные революции. Железнодорожная монополия до сих пор позволяет государству контролировать практически все перевозки в стране.

В результате Россия остается единственной страной, в которой доля железнодорожных грузоперевозок составляет более 85%, тогда как в США на железную дорогу приходится 35-40% всех грузоперевозок, а в Евросоюзе доля железнодорожного транспорта последние 10 лет и вовсе стабильно меньше 6% и продолжает сокращаться. Более экономически эффективные автомобильные перевозки превышают железнодорожные — в США примерно на 20%, а в Европе в 4 раза.

Эра автомобилей

Автомобили появились в конце XIX века, но реальное значение приобрели уже после Первой мировой, продемонстрировав его именно во время войны. Так, для переброски нескольких тысяч войск для битвы у реки Марна были использованы 1400 парижских такси. Они переломили ход сражения, оставшись в истории как Марнские такси.

В Российской империи спрос на автомобили был в основном среди немногочисленной элиты. Такси тоже начали появляться: в Москве в 1913 году было 217 таксомоторов, в Петербурге — 403. Это, конечно, меньше, чем в Париже, но отставание пока было не катастрофическим.

Революция изменила в России все, включая автомобилизацию. В Советском Союзе автомобилестроение перешло под контроль государства и резко потеряло темпы развития.

Статистику советского автопрома лучше сравнивать не с Америкой и Западной Европой, а с развивающимися на тот момент странами — Грецией, Венгрией или Португалией. В этих европейских странах к 1939 году на тысячу человек было 17 автомобилей. В Советском Союзе — в три раза меньше. При этом в развитых странах Европы уровень автомобилизации превышал советские цифры в 40 раз.

Отсутствие частной инициативы, свободного рынка и международной торговли привело к тому, что автомобильный бум Советский Союз не затронул. Цитируя Ильфа и Петрова, можно сказать, что «настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями».

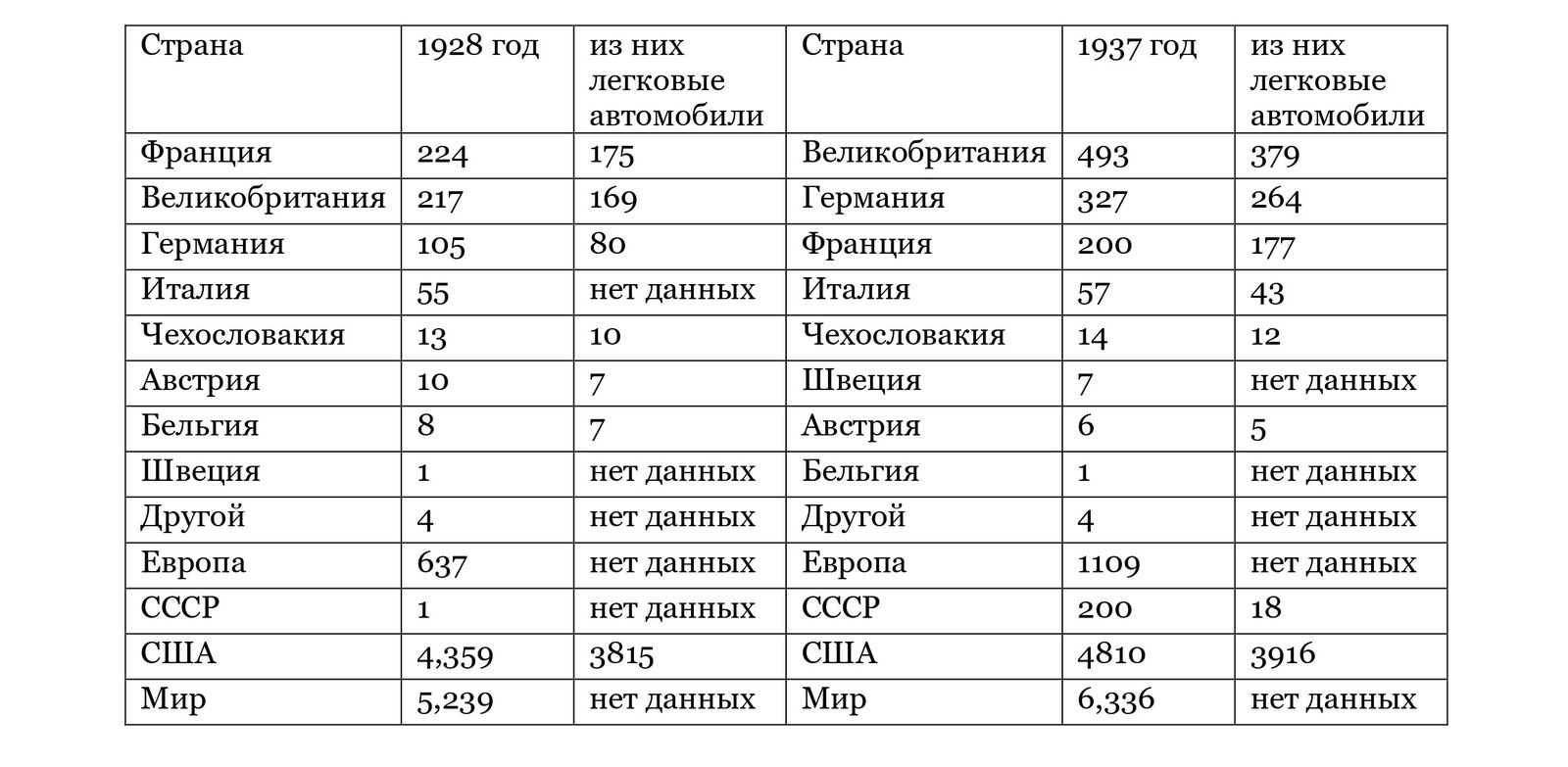

Не спасла ситуацию и закупка автомобильных заводов в Америке. Довоенный пик отечественного автомобилестроения пришелся на 1939 год, когда в стране собрали 211 тысяч автомобилей. И это была очень неплохая цифра для государства, которое за десять лет до этого производило всего около тысячи автомобилей в год. Но с точки зрения мирового автопрома, это был довольно средний результат. В 1939 году на тысячу человек в СССР приходилось всего около 4 автомобилей, тогда как в развивающихся европейских странах, таких как Польша, Греция или Португалия — около 17, а в развитых — более 200.

Вот сравнительные данные по производству автомобилей в разных странах мира в 1928 и 1938 годах.

Отставание Советского Союза от развитых стран было огромным, и если Российская империя по уровню технологического развития еще могла соперничать с Австро-Венгрией, то за годы революции и гражданской войны Европа ушла далеко вперед. И плановая советская экономика догнать ее не могла, даже закупая лучшие производства в Америке и Европе.

В качестве примера можно привести Горьковский автомобильный завод. Согласно планам, он должен был производить в год около 130 тысяч автомобилей, однако в лучшие довоенные годы на всех сборочных площадках в стране автомобилей ГАЗ собирали в 2 раза меньше.

Это говорит о том, что производительность труда в СССР была в несколько раз ниже, чем на заводах Форда, чья технология была куплена для завода ГАЗ.

Отставание продолжилось и после Второй мировой. Даже в 2022 году, спустя треть столетия после начала рыночных реформ, Россия по уровню автомобилизации продолжает находиться на уровне стран Восточной Европы и Латинской Америки, уступая Болгарии, Румынии и Греции.

Автодороги

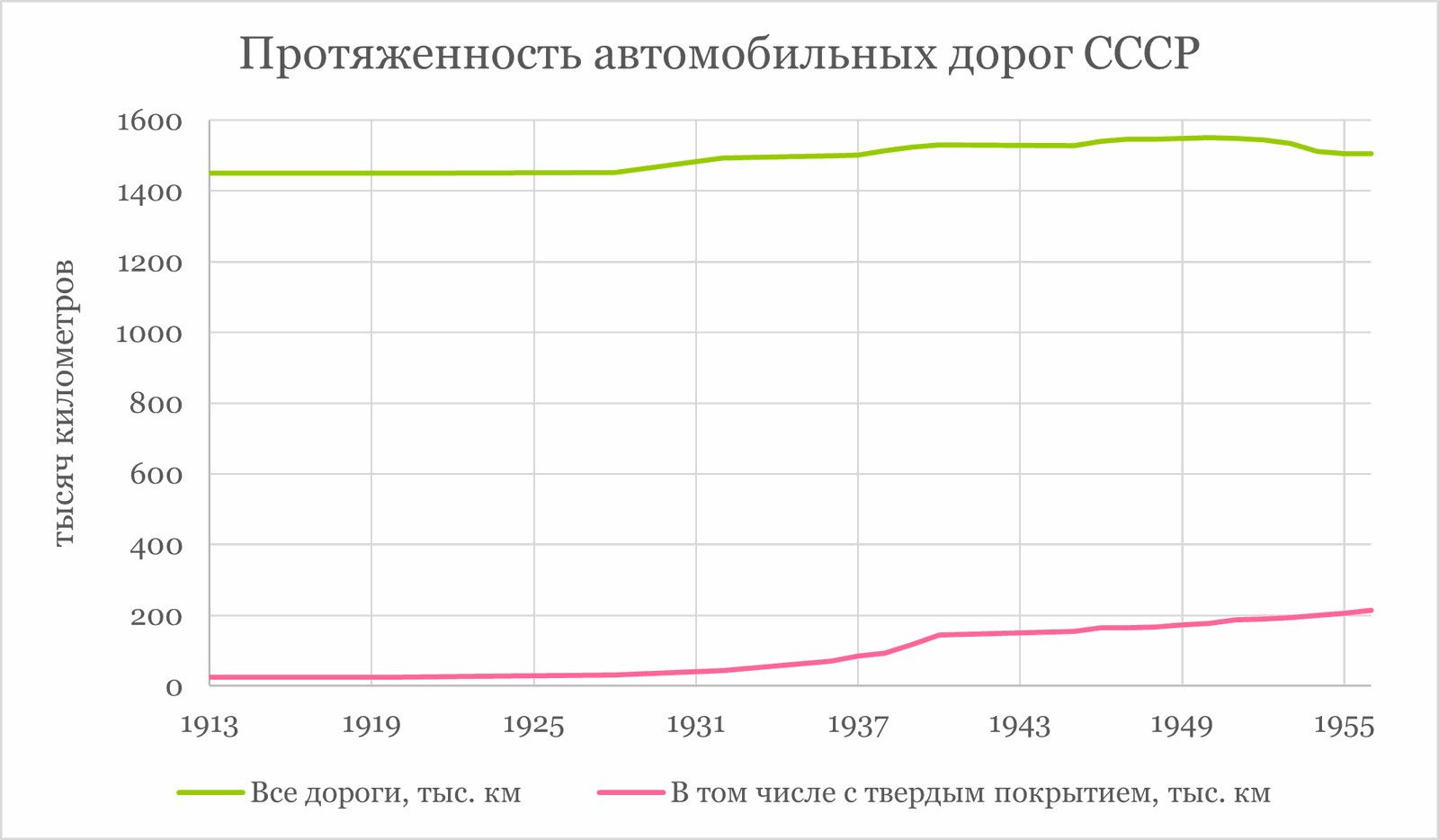

Появление железных дорог, судя по всему, привело к падению в России интереса к строительству обычных. К Первой мировой Россия подошла с дорожной сетью на уровне других небогатых стран Европы, даже если брать только европейскую часть страны. Причем ситуация практически не изменилась к середине XX века. C 1936 по 1956 год общая протяженность автомобильных дорог в СССР оставалась практически на одном уровне и составляла, если брать только европейскую часть страны, не более 350 метров на квадратный километр территории. Для сравнения, еще в 1930 году в Европе плотность автомобильных дорог составляла 489 метров на квадратный километр. При этом к 1956 году в СССР лишь 15% дорог имели твердое покрытие (щебенка или асфальт), а все остальные были грунтовыми.

Не случайно долгое время средняя дальность перевозки тонны груза в стране оставалась практически на уровне 1913 года — 10 километров.

В 1950 годы мировое дорожное строительство начало переход на новые стандарты. Появились автомагистрали. Европа начала строить их еще до Второй мировой войны. Пионерами были Италия (1924), Германия (1932), Польша (1936), Бельгия (1937).

В Советском Союзе первой полноценной автомагистралью можно считать МКАД, появившуюся в 1962 году. На ней строительство современных многополосных дорог в СССР надолго остановилось.

Сейчас, по данным Евростата и Росстата, Россия по общей протяженности автомагистралей находится на 9 месте в Европе, рядом с Грецией, Нидерландами и Португалией. Но если считать протяженность автомагистралей на единицу площади, то Россия замыкает список европейских стран, даже если считать только площадь европейской части.

Какова цена этого отставания? Сегодня Россия по плотности автомагистралей примерно на 40 месте в Европе. Чтобы догнать Швецию, находящуюся на 30 месте, России надо построить примерно 16 000 километров магистралей (сейчас их в стране около 3 000). Если считать по стоимости недавно построенной ЦКАД, то при цене 1 млрд рублей за 1 километр дороги понадобится около 16 триллионов рублей. Годовые расходы бюджета России сейчас составляют 29 триллионов рублей. Если растянуть эту сумму на 10 лет, ежегодно пришлось бы тратить примерно 1,6 триллиона рублей, то есть 5,5% от годового бюджета.

Значит, сделать Россию современной автомобильной державой вполне реально за одно десятилетие.

И если бы в 2014 году вместо военных расходов государство начало строительство современных дорог, то в 2024 году мы бы имели совершенно другую Россию, современную, скоростную, процветающую. Но этот сценарий остался невостребованным.

Утраченное небо

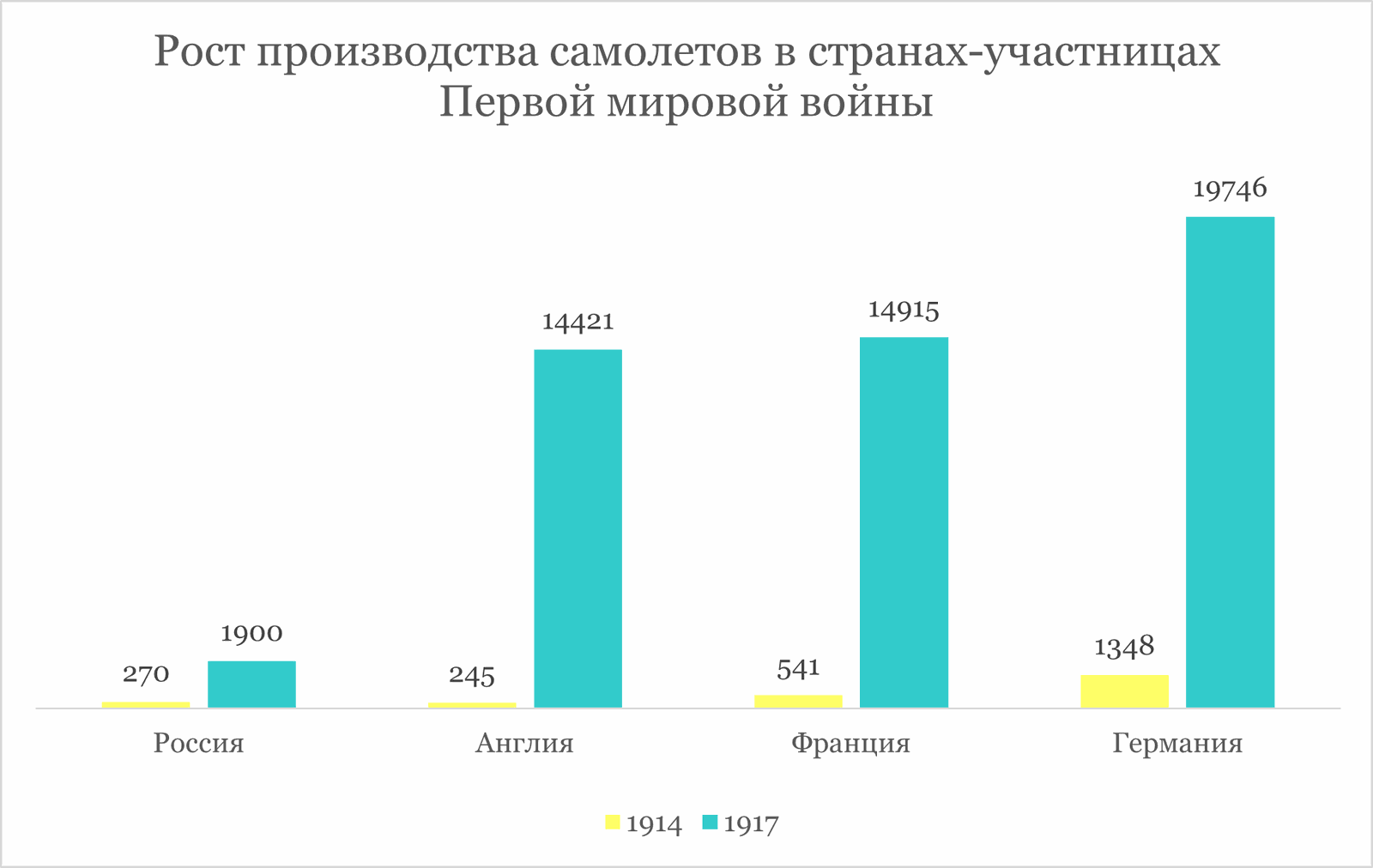

Самолетная революция началась немного позднее автомобильной, первые полеты братьев Райт состоялись в 1903 году, а первые автомобили появились почти на 10 лет раньше. До Первой мировой войны авиация во всем мире воспринималась, скорее, как элитарный вид спорта для богатых людей. Количество самолетов в наиболее развитых странах не превышало нескольких сотен.

И хотя Российская империя технологически была не готова к созданию авиации, которая для своего времени являлась подлинным хайтеком, начало Первой мировой она встретила с объемами строительства самолетов, не слишком отличавшимися от европейских лидеров. Однако к концу войны разница в технологическом развитии стран начала сказываться очень сильно.

После Гражданской войны советская Россия надолго выпала из числа серьезных авиационных держав. Несмотря на большие усилия по развитию самолетостроения, уровня 1916 года советское авиастроение достигло только через 15 лет, в 1931-м.

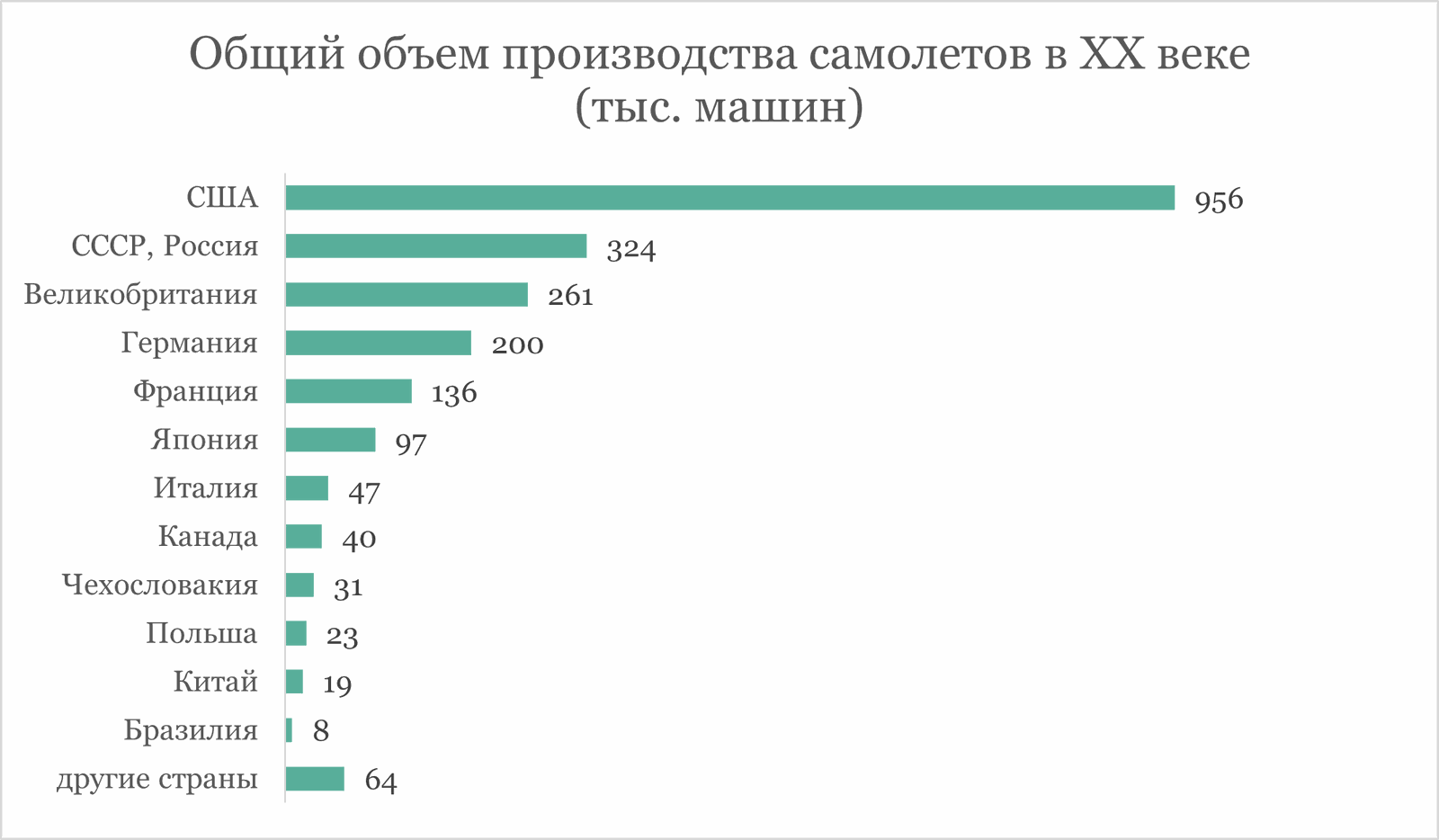

Казалось, дальше все пошло намного лучше. C 1931 по 1940 год выпуск самолетов в СССР непрерывно рос. В этот период каждый 5-й самолет в мире был советский. Это больше, чем в любой другой стране мира, включая США. Дальше, правда, американское самолетостроение вырвалось вперед. Так что в целом за XX век по количеству выпущенных самолетов советское производство обгоняет все другие страны, уступая первое место лишь Соединенным Штатам.

Только вот одна беда, 90% из них были боевыми машинами. Советский Союз на протяжении всей истории практически не строил ни транспортных, ни пассажирских самолетов. Исключением стал единственный пацифистский период конца 50-х — начала 60-х, когда военных самолетов строилось всего в три раза больше, чем гражданских, а с конца 60-х военное лобби снова вернуло прежнее соотношение.

Как подсчитали специалисты, всего, если не считать военные годы, в СССР было произведено 115 тыс. боевых самолетов и только 9,5 тыс. пассажирских. Для сравнения, в США военная авиация до Второй мировой составляла около 30%, во время войны — 70%, а начиная с 1960 года — не более 10% от общего выпуска.

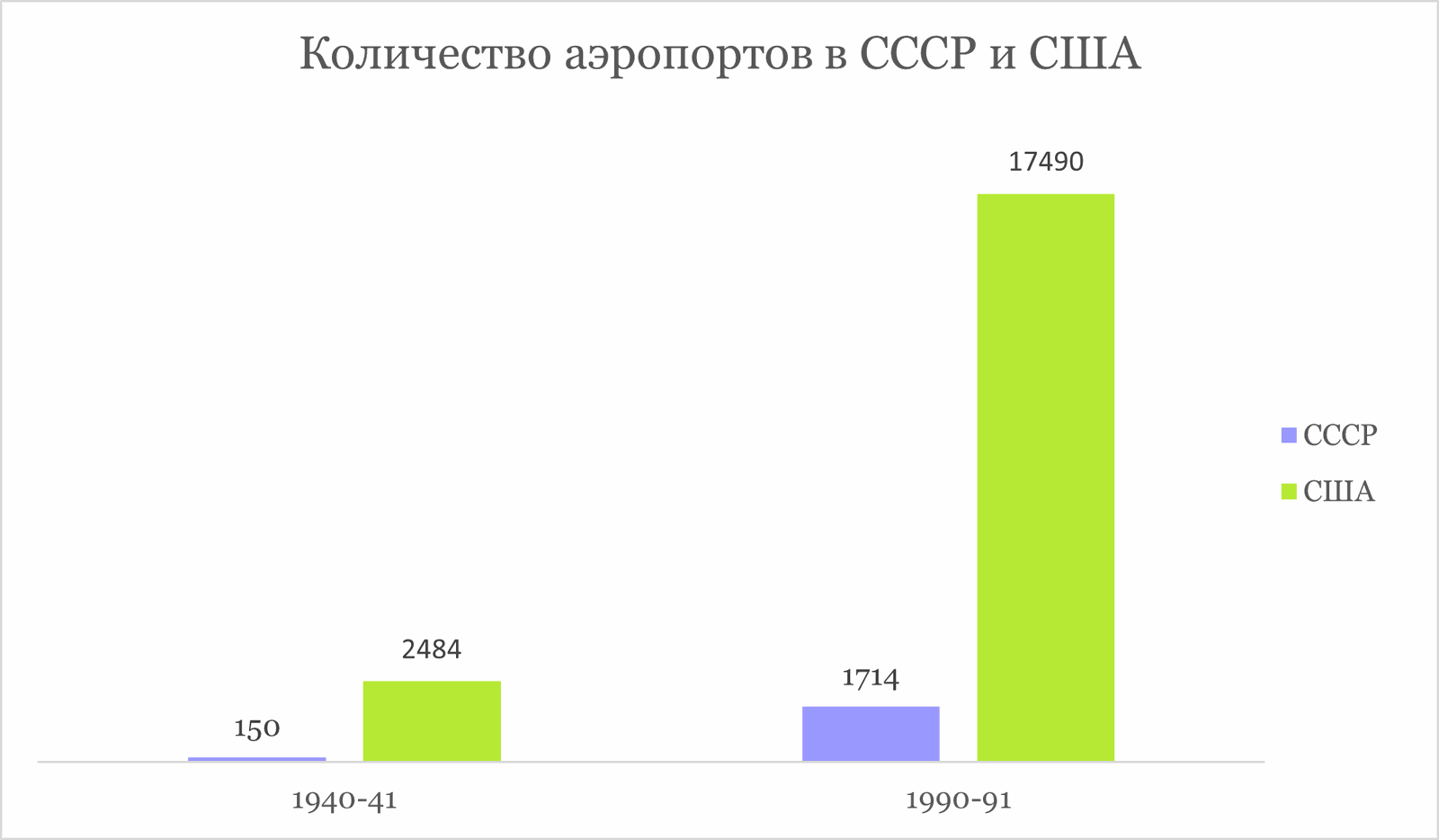

И поэтому, хотя самолетов в СССР в 1930 годы было больше, чем в США, это не стало поворотным пунктом к созданию полноценной системы авиационного транспорта, поскольку одних государственных усилий без частной инициативы для этого оказалось недостаточно. Советский Союз моментально начал отставать и по количеству подготавливаемых пилотов, и по авиационной инфраструктуре. В 1940 году аэропортов в США было почти в 17 раз больше, чем в Советском Союзе. А к 1990 году аэропортов в СССР было меньше, чем в предвоенной Америке.

После Второй мировой лидерство в мировом самолетостроении захватили Соединенные Штаты. На их долю приходится больше половины самолетов, произведенных во второй половине XX века.

Но самое главное, что упустила Россия — это предоставление возможности летать обычным людям. Для этого надо было только убрать государственные запреты.

В США, где ограничений было намного меньше, благодаря частной инициативе и большому количеству малой авиации произошел бум частного пилотирования. В 1970 году в Соединенных Штатах было зарегистрировано более 300 тысяч частных пилотских лицензий, при этом в СССР в том же году было учтено около 1 300 000 легковых автомобилей в личном пользовании при сопоставимой численности населения. То есть на одну частную пилотскую лицензию в США приходилось 4 личных автомобиля в СССР. Разумеется, никаких частных пилотских лицензий в Советском Союзе не существовало.

Надо сказать, что и сейчас в России ситуация не поменялась. В настоящее время в стране немногим более 2 тысяч частных пилотов. Государство до сих пор ставит чудовищные запреты на возможности свободных полетов. Так что и революция частной авиации, давно пришедшая в развитые и развивающиеся страны, Россию никак не затронула.

Контейнерные страдания

Россия — самая большая по протяженности страна в мире. Канада, США, Китай и Бразилия примерно в 2 раза меньше. И эффективность транспортных перевозок для российской экономики должна быть на первом месте. Контейнерные перевозки грузов были созданы именно для этого.

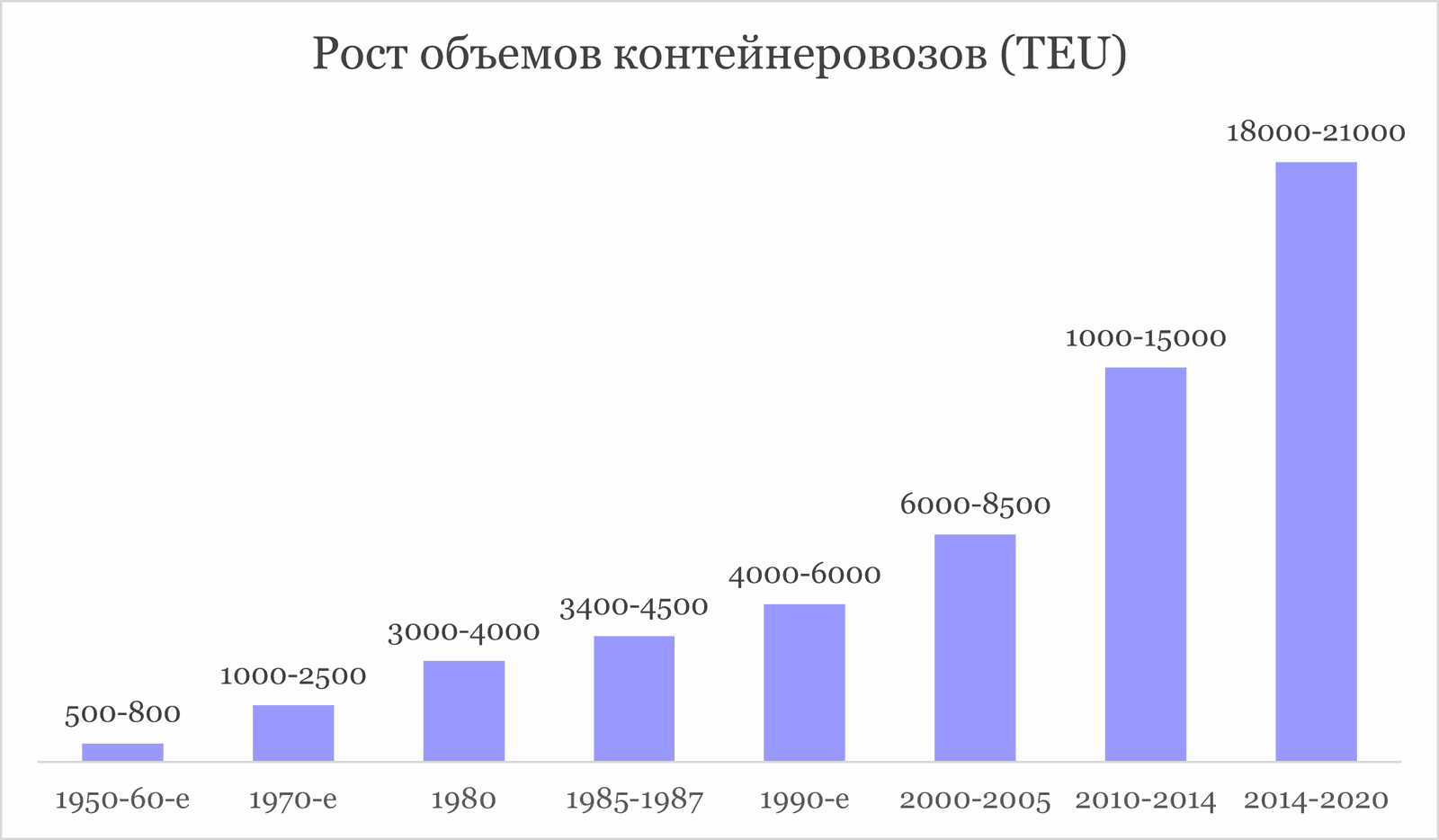

В 1950-х Малкольм Маклин совершил переворот, разработав универсальный интермодальный контейнер, который легко и быстро перегружался с одного вида транспорта на другой. Поскольку существуют контейнеры нескольких типовых размеров, для удобства учета за единицу был взят двадцатифутовый контейнер, или двадцатифутовый эквивалент (по-английски twenty-foot equivalent unit — TEU).

С тех пор рынок контейнерных перевозок растет с каждым десятилетием. C 1980-х глобальные темпы роста составляли от 5% до 10%. Пропускная способность выросла с 36 млн TEU в 1980 году до 237 млн в 2000-м и 849 млн в 2021-м.

А что же Россия, страна, занимающая удобные транзитные позиции между Западом и Востоком?

Мировая контейнерная революция дошла до Советского Союза с опозданием всего в 10-15 лет, в начале 1970-х. В 1974 году на основе японского оборудования в Находке открылся первый в СССР механизированный контейнерный комплекс. Одна только Япония пропускала через терминал грузы почти в 30 стран Европы. В 1975 году по маршруту Япония — Европа было перевезено около 55 000 контейнеров.

Итак, 55 тысяч — это много или мало? В 1975 году мировой оборот контейнеров составлял около 250 млн в год. Так что советские контейнерные перевозки составляли одну четырехтысячную от мировых.

Нельзя сказать, чтобы в СССР не пытались исправить положение. К середине 1980-х для перевозки в контейнерах были приспособлены большинство портов и более 1000 железнодорожных станций. В составе морского флота было 33 судна-контейнеровоза, перевозивших в год около 6 млн тонн грузов. Если считать, что один контейнер с грузом весит около 15 тонн, то получится, что советские контейнеровозы перевозили в год около 400 тысяч контейнеров — в тысячу раз меньше мировых показателей.

За три десятилетия с начала рыночных реформ российский бизнес так и не добился серьезных успехов в развитии этого перспективного транспортного направления.

Современное судно-контейнеровоз, загруженное 20 тысячами контейнеров, за один рейс перевозит столько, сколько за день вся система РЖД, а 6,5 млн контейнеров, перевезенных в 2022 году российскими железными дорогами, составляют чуть больше 1% от всех контейнерных перевозок в мире.

Почему так случилось? Причин много. Нехватка автомобильных дорог, высокие инвестиционные риски для бизнеса по длительным инфраструктурным проектам, нежелание пускать в Россию эффективных иностранных перевозчиков, да и просто косность и нежелание что-то менять, когда есть конкретные бенефициары, не готовые делиться выгодой.

Как России не пропустить новые транспортные революции

На протяжении последних трех веков наша цивилизация прошла через несколько транспортных революций, многие из которых лишь боком затронули Россию. Большинство технологий в момент возникновения требовали развитой промышленности, большого объема инвестиций и множества ресурсов, не все из которых можно было найти в одной стране. Эти технологии приводили к диффузии инноваций, развитию смежных производств, стимулированию образования и росту глобализации.

И здесь мы подходим к двум важным аргументам, почему Россия, обладая множеством столь важных ресурсов, не смогла реализовать в полной мере ни одну из существующих технологий.

Если быть точнее, то созданы были железные дороги, с опозданием и без того эффекта, который можно было бы получить, и авиация, с чудовищным милитаристским перекосом и без реализации заложенных в нее возможностей. Все остальные технологии были воплощены на десятую часть от возможного потенциала.

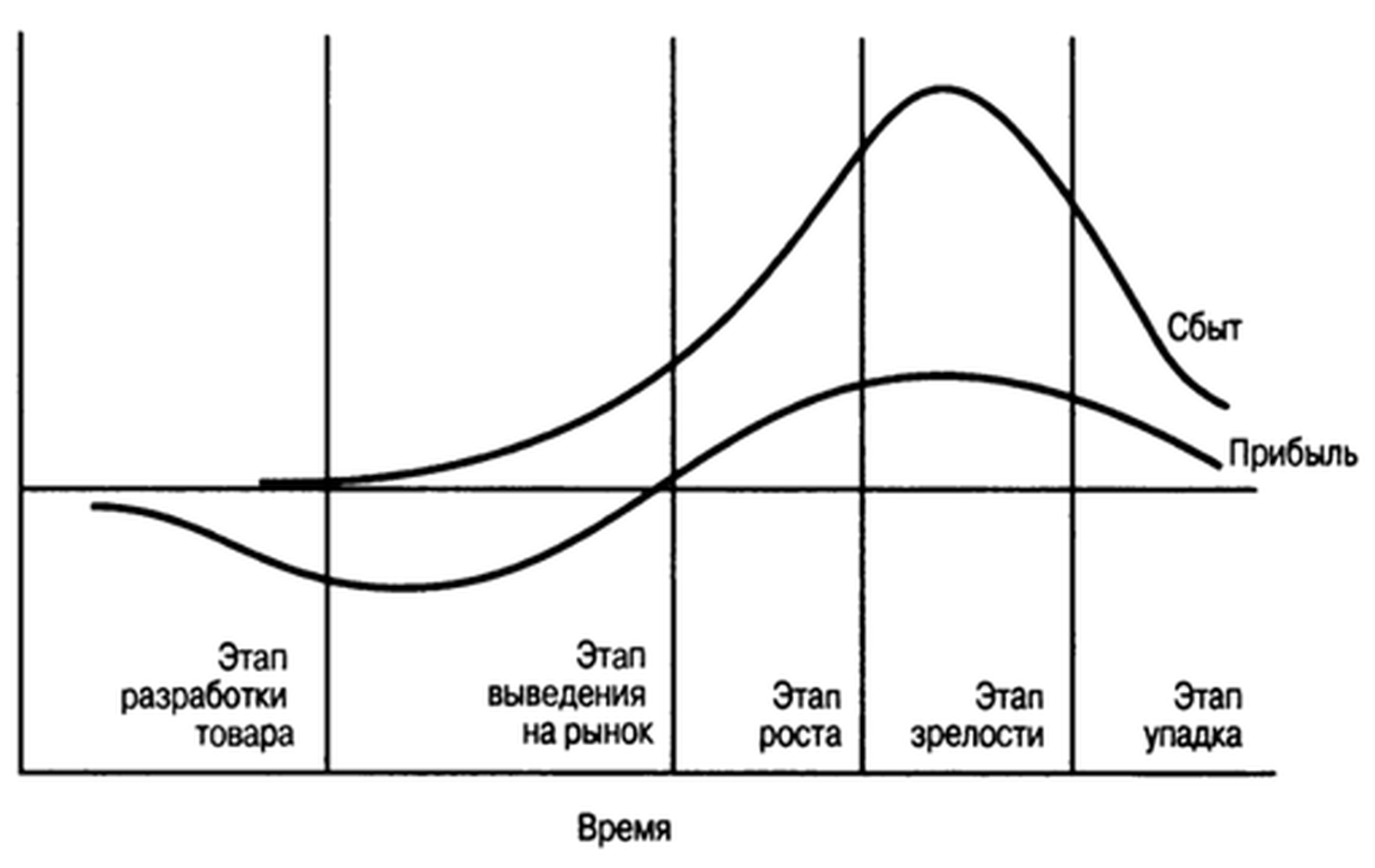

Во-первых, стоит поговорить о теории жизненного цикла товара, согласно которой любой товар проходит несколько этапов развития — от разработки до упадка. Прибыль по-настоящему формируется только на этапе зрелости. И чем позже вы выходите на рынок, тем меньше шансов, что товар даст ту прибыль, которую вы хотите.

В рассматриваемых нами транспортных технологиях происходило то же самое. Они возникали, проходили через стадии развития и в какой-то момент сменялись новыми технологиями. При этом появление новой технологии фактически означало быстрый закат предшествующей. Впрочем, иногда старые технологии могли продолжать использоваться очень долго в силу своей отработанности и эффективности. Но их роль непрерывно снижалась.

Появление любой новой технологии шло постепенно. Инфраструктура формировалась на протяжении десятилетий, благодаря чему затраты оказывались «размазаны» на большом временном интервале и становились посильными для бизнеса. Именно так строились дороги, развивалась сеть аэропортов и создавались морские порты. Например, знаменитая американская система межштатных магистралей строилась 35 лет.

Таким же образом постепенно старые транспортные технологии уходили с рынка перевозок. Это очень хорошо видно на примере истории американского транспорта, который во многих областях на протяжении последних двух сотен лет был передовым. Если в 1929 году железнодорожный транспорт перевозил около 75% грузов в США, то уже к 1958 году эта доля упала до 46%, а в 2022-м до 33%. Соответственно грузовые автомобильные перевозки за это время выросли с 5–7% в 1929-м до 56% в 2020-м. В России все эти годы доля железнодорожных перевозок стабильно оставалась на уровне 70-80%, не меняясь ни в советское время, ни после перехода к рынку.

При этом, чем позже и медленнее страна начинает осваивать ту или иную технологию, тем меньше будет объем прибыли, который технология принесет. Именно это и происходило с российским транспортом.

Небольшие объемы перевозок и медленное внедрение транспортных инноваций не позволяли России получить хорошую окупаемость от новых проектов. И это продолжается до сих пор.

Причины такого замедления — внутренние административные барьеры, существовавшие на протяжении всей истории страны. В советское время возможности развития транспорта упирались в отсутствие частного бизнеса. Для государственной экономики хватало существовавших дорог. Все крупные промышленные центры были соединены между собой железнодорожной сетью, и государственные структуры это устраивало.

Даже автодорога между Москвой и Горьким, главным центром советского автомобилестроения, в конце 1940-х представляла собой трассу шириной всего 6-7 метров с щебеночным покрытием, пропитанным гудроном. Дорога между Москвой и Ленинградом была еще хуже.

Излишнее государственное регулирование, монополизация, тоже прежде всего государственная, закрытость от зарубежных инвестиций — все эти причины переходят из века в век, тормозя развитие страны и не позволяя ей догнать развитые страны. Осознавать это тяжело, признавать больно, но у России есть два пути — либо снимать эти ограничения, либо продолжать с завистью смотреть на страны, идущие вперед и внедряющие новые технологии.

Трудно сказать, что будет на новом этапе развития — массовое использование дронов, беспилотная техника или электромобили. Что бы ни пришло на смену существующим видам транспорта, у России есть все шансы опоздать, занимаясь поддержкой старых технологий и не пуская инновации.