Московские воеводы к этой войне тщательно готовились, так как понимали, что в новых условиях столкнуться придётся не с Казанским или Астраханским ханствами, а с военно-политическим блоком, состоящим из Османской империи, Крымского, Казанского, Астраханского, Сибирского ханств и Ногайской орды. Финансовое, техническое и численное превосходство было явно не на стороне русских. Однако растянутость коммуникаций, слабый уровень мобилизационной готовности, отсутствие единого командования, внутренние противоречия и неудачное военно-географическое положение противников Московии давали русским шанс на победу. Этим шансом они и воспользовались.

Однако прежде чем рассуждать о стратегии московитов, опишем их тактическое вооружение, расскажем, что представляла собой русская армия первой половины XVI века.

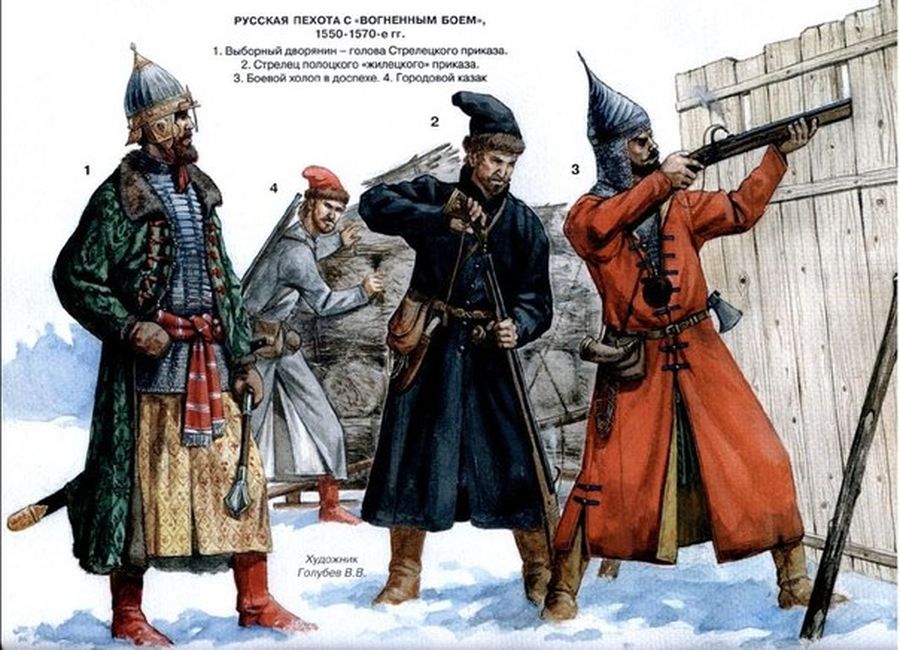

Армия того времени была иррегулярной. Её основу составляла кавалерия, насчитывающая до 70% личного состава. Кавалерия состояла из следующих частей: конные служилые дворяне и бояре, по зову царя должные явиться на военную службу «конно, людно и оружно», боевые холопы бояр и дворян (некий аналог оруженосцев), то есть те, кто должен был вместе с господами явиться «людно» — собственно, «люд» они и были, служилые татары, в основном, касимовские, а также казаки. Очень незначительную часть кавалерии составляли те, кого современным языком можно назвать ополченцами, то есть воинами, ситуативно набиравшимися по городам по приказу царя.

Армия того времени была иррегулярной. Её основу составляла кавалерия, насчитывающая до 70% личного состава. Кавалерия состояла из следующих частей: конные служилые дворяне и бояре, по зову царя должные явиться на военную службу «конно, людно и оружно», боевые холопы бояр и дворян (некий аналог оруженосцев), то есть те, кто должен был вместе с господами явиться «людно» — собственно, «люд» они и были, служилые татары, в основном, касимовские, а также казаки. Очень незначительную часть кавалерии составляли те, кого современным языком можно назвать ополченцами, то есть воинами, ситуативно набиравшимися по городам по приказу царя.

Наступательное вооружение кавалерии не было унифицировано: кто считал основой этой части своего вооружения саблю, кто — копьё, кто — кистень или палицу. Оборонительное снаряжение тоже было разношёрстным. У меньшинства были шлемы, кольчуги и специальные щиты для конного боя. Большинство обходилось без них. Лошади — в основном, низкорослые дешёвые ногайские. При этом в армии того времени отсутствовала стандартизация лошадей и конской сбруи. У почти половины кавалеристов отсутствовали шпоры, и погоняли они лошадей нагайкой, что снижало боеспособность всадника. Только у незначительного числа кавалеристов были сёдла, приспособленные для таранного удара копьём, держащимся в одной руке. Большинство конных копейщиков были вынуждены в бою наносить удар копьём, держа его двумя руками. Это было неудобно, а потому копья в конном бою использовать не любили. Значительная часть кавалерии была оснащена луками. Лук был у кого цельно деревянный, у кого составной, стрелы — из разных пород дерева, что не позволяло всерьёз рассчитывать на большие потери противника при стрельбе залпом. Прицельность и дальность стрельбы были очень разными. Огнестрельное оружие было не менее, чем у четверти кавалеристов при средней оснащённости армии огнестрельным оружием примерно в тридцать процентов.

Основу пехоты составляли те же боевые холопы, на покупку лошадей для которых у бояр и дворян не хватило денег. Значительную часть пешего войска составляли ополченцы. Вооружение у них было то же, что у их дедов и прадедов: пики, копья, сабли, мечи, щиты, кольчуги (не у всех), топоры, кистени, дубины и палицы, шлемы (далеко не у всех), ножи.

Были в армии того времени и хорошо вооружённые наёмники-иностранцы. Большинство из них воевало в конном строю и имело огнестрельное оружие, а иногда редкие по тем временам небольшие мушкеты, предшественники пистолетов. Как правило, подразделения иностранцев-кавалеристов, вооружённых таким оружием, именовались рейтарами. Их было совсем немного.

Наконец, артиллерия. Основная сила русской армии. В источниках и литературе встречаются разные наименования различных типов пушек. Классифицировать мы их можем примерно так:

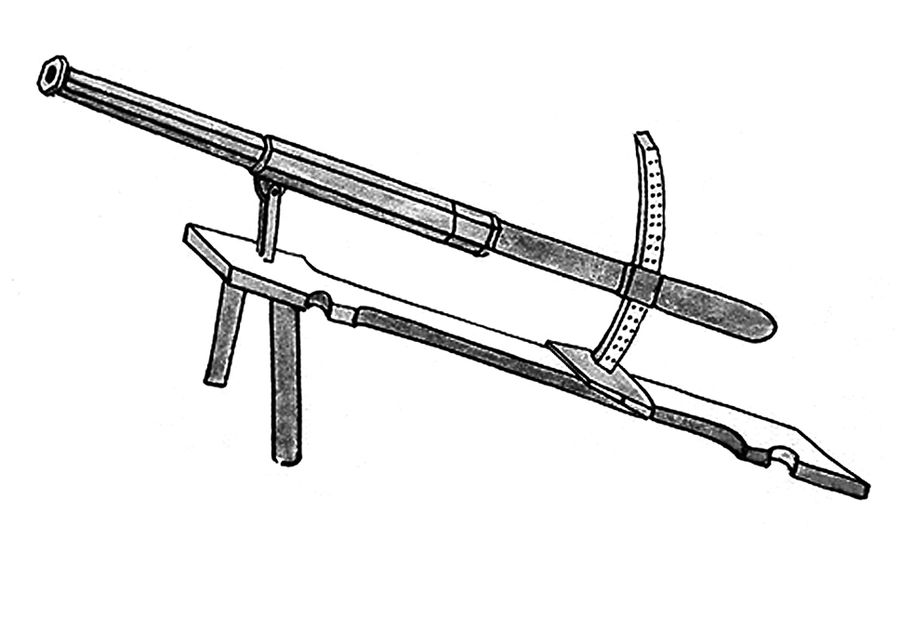

1. Лёгкая, фактически, ручная артиллерия. Это — пищали. Пищали-ручницы (вес— 2–3кг, длина ствола— 30–45см, калибр— 20–33 мм) и пищали-гаковницы (вес— 5–8кг, длина ствола— 40–100см, калибр— 20–30 мм). Но в те годы они вытеснялись мушкетами;

2. Средняя артиллерия — тарасницы (вес— 40–95кг, длина ствола— 100–130см, калибр— 40–45 мм). Часто тарасницы тоже называют пищалями. К средней артиллерии можно отнести и тюфяки, правда, последнее — непонятно, что: то ли разновидность тарасниц, то ли вообще не огнестрельное оружие, а катапульта;

3. Тяжёлая артиллерия, «великие пушки» (вес — 100–200кг и более, калибр— 15–18см и более).

Известно, что ядра были нестандартные и для каждой пушки вытачивались из камня или (что редко) отливались индивидуально.

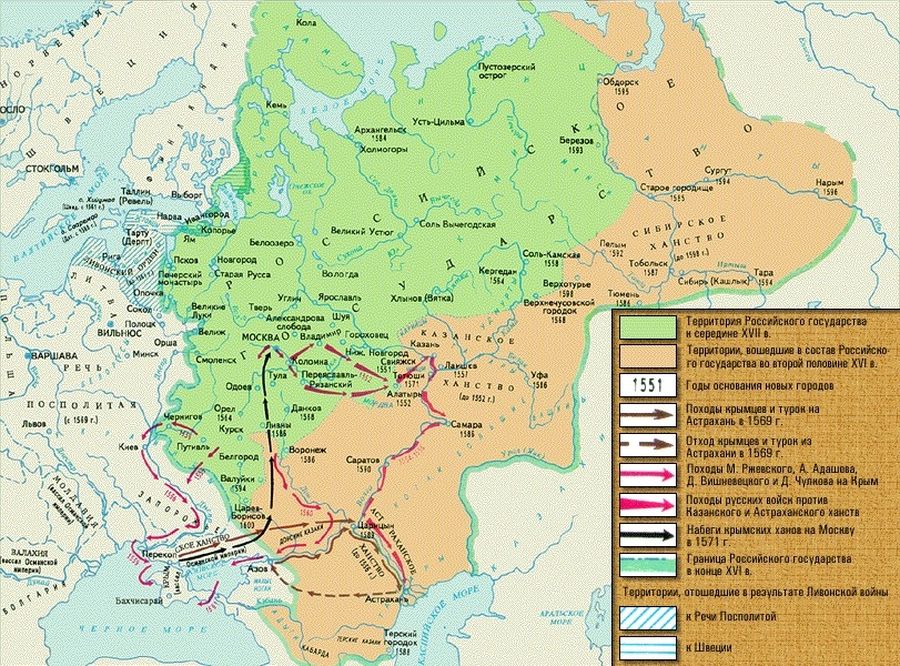

Полагаю, что московские воеводы тщательно изучили опыт предыдущих войн, провели своеобразные «штабные учения». Иначе я не могу объяснить того простого факта, что стратегия русской армии в войне против «султаната женщин» один в один повторяла стратегию кампании Ивана III против неформальной коалиции северных государств: Новгорода, Вятки, Устюга, Перми и Пелыма в конце XV века. В той войне сначала был нанесён удар, «разрезавший» на две части территорию противников, отрезавший часть союзников от основной финансовой и военной базы и одновременно решивший задачу захвата основной коммуникационной артерии противника. В случае с войной против северных государств это был удар по Северной Двине, кампания по захвату Двинской пятины в 1471 году, отрезавшая Вятку, Устюг, Пермь и Пелым от Новгорода. В случае с войной против «султаната женщин» это был захват нижней Волги (направление Казань–Астрахань), отрезающий Сибирь и ногайцев от Турции.

Взятие Казани рассматривалось как сугубо техническое мероприятие. Сложности с военно-технической стороны оно не представляло. У казанцев не было достаточного количества пороха и артиллерии, русские неоднократно брали Казань и знали всё об её укреплениях. Перед началом основной кампании русские провели две военные демонстрации (фактически военные учения) — зимой 1548 и весной 1550 годов, — позволявшие в максимально приближённой к боевой обстановке «обкатать» армию. С политической точки зрения демонстрации были успешны, чуваши вирьял и анат-енчи объявили о разрыве с Казанью и о переходе под руку московского царя. Аналогичную позицию заняли горные мари. Чувашам была поручена полицейская и вспомогательная функция в тылу русской армии, с которой они прекрасно справились. Например, проказанское выступление луговых мари, оставшихся верными хану, было жёстко подавлено чувашами.

С военно-технической стороны во время демонстраций-учений русскими воеводами были выявлены основные проблемы армии: низкая скорость мобилизации (собирались русские отряды медленно), слабый учёт погодных факторов (из-за ранней весны в 1550 году была потеряна — утоплена — часть пушек), несогласованность действий отдельных подразделений. Ошибки были исправлены в 1551 году.

В 1551 году Казань была блокирована постройкой крепости Свияжск — выше по течению Волги, — набег ногайцев, шедших на помощь городу, с лёгкостью отбит, и татарам были предложены почётные условия мира на основании возврата к власти династии Али. Казань была занята без боя, в ней поставили небольшой русский гарнизон, царевич Утямыш-Гирей и регентша Сююмбике взяты в плен, крымцы из частей казанского гарнизона – казнены.

Но несмотря на долгие переговоры, курултай, принявший прорусские решения, и обмен посольствами, — последовал отказ от сотрудничества с русскими части татар-индепендистов, которые ожидали помощи и от турок, и от крымцев, и от ногайцев. Они спровоцировали мятеж. Русский гарнизон в Казани был вырезан. Казанцы пригласили на свой престол астраханского царевича.

Тогда русские приступили к жёсткой осаде города. В окрестностях Казани была проведена продовольственная зачистка с целью лишить татар провианта, в 1552 году основные укрепления и водопровод Казани были взорваны. Шансов на удержание города у татар не осталось. Кроме того, у русских, видимо, хорошо работала тактическая разведка, а потому основные направления ударов по деблокированию Казани со стороны крымцев, ногайцев и астраханцев были хорошо известны: заранее выставлены заслоны. Все попытки прорыва к Казани были отражены. Под Тулой разбиты пытавшиеся деблокировать Казань крымцы Девлет-Гирея, а под Арском — уничтожен отряд ногайского бия Епанчи. Неплохо работала и русская стратегическая разведка. Купцы и религиозные деятели из Константинополя сообщили, что султан Селим Второй не окажет поддержки казанским и крымским татарам, поскольку занят более важным делом — беспробудным пьянством (кстати, он так и вошёл в историю, как Селим-пьяница).

Казань была взята в очередной раз. Была проведена жёсткая этническая и религиозная зачистка города. Казань стала преимущественно русским городом. Уничтожение ногайцев под Арском и резня нелояльных татар в Казани были традиционными приёмами устрашения населения, которыми русская армия прекрасно владела со времён Ивана Калиты. Назначили русского наместника, князя Александра Горбатого-Шуйского, который в силу родственных связей имел отдалённое право называться «царём казанским».

Далее в войне наступает необъяснимый перерыв длиною в год. За это время разбитые казанцы успели собрать небольшую, но эффективную партизанскую армию, укрепить крепость Чалым недалеко от Казани, сделать её центром восстания, избрать нового хана-лидера восставших, брата Сююмбике Али-Акрама и обратиться за помощью к туркам. В традиционной исторической науке никто не может объяснить причину падения темпов русского наступления и пассивности армии. Однако, исходя из моей гипотезы о внутреннем перевороте митрополита Макария 1552–1553 годов и аресте царя и царицы, заминка становится вполне объяснимой, равно как и те бессмысленные и бессистемные жестокости, которые творила русская армия именем царя на территории бывшего Казанского ханства в 1553–1556 годах, уничтожая инсургентов. Кстати сие уничтожение тоже имеет аналоги в войне с северными государствами, когда русские войска уничтожали непокорных каргопольцев и чудь белоглазую.

В 1554 году московскими войсками был нанесён удар по Астрахани. Ногайский хан Астрахани испугался и сбежал, город был взят без боя и там была установлена власть династии Али. Этим ударом территория «султаната женщин» рассекалась надвое. От основной спонсорской и военно-технической базы противника (от Турции) было «отрезано» Сибирское ханство, а Ногайская орда делилась на две части, что не давало ей возможности мобилизовать одновременно все свои ресурсы. При этом Сибирское ханство фактически бралось «в клещи». Аналогичный тактический приём был проведён и в войне против северных государств. Русские воеводы знали, что после создания «клещей» можно ожидать капитуляции наиболее слабого звена в цепи противника. В войне против северных государств, оказавшись «в клещах», капитулировал Устюг. В войне против «султаната женщин» так капитулировало, признало власть русского царя, Сибирское ханство.

В тот же год вышла из войны с Россией Алтыульская орда, ногайское племенное объединение, отколовшееся от Ногайской орды и кочевавшее в районе Эмбы.

Итак, в 1555 году, после взятия Казани и Астрахани, испугавшись нашествия русских, сибирский хан Едигер из рода Тайбуги (ногаец) присягает Московии. Присягу у него принимают на тот момент наместники московские Иван Михайлович Шуйский-Плетень и Фёдор Иванович Скопин-Шуйский. Не Иван Четвёртый. То есть реально Едигер присягает Шуйским. На вопрос о том, где находился в столь ответственный момент царь, ни тогдашние царедворцы, ни нынешние историки адекватного ответа не дают. Я полагаю, что под арестом.

В 1556 году москвичами была аннексирована Астрахань (Хаджи-Тархан) под выдуманным и благовидным предлогом об измене абсолютно промосковского хана.

Согласно канонам русской стратегии, после разделения территории противника на две части, наносился ещё и вспомогательный удар, не позволявший вновь соединить разъединённое (в войне против северных государств это — Чердынский поход), а в войне против «султаната женщин» — поход на Сарай-Джук. В 1557 Сарай-Джук был занят русскими войсками, а Ногайская орда присягнула русскому царю. Впрочем, у ногайцев была уверенность, что не навсегда в Московии будет царь русским. Они надеялись на усиливавшееся влияние в столице ногайских царевичей: Александра (Утямуш-Гирея) и Симеона (Саин-Бекбулата). Позже увидим, что это была небезосновательная уверенность.

Заняв все татарские ханства к востоку от Волги, в 1558 году русские пошли войной на Крым. Грянула первая крымская война.

Здесь надо остановиться и поподробнее проанализировать московско-крымские отношения того времени. Но об этом — в следующей статье.

Использована репродукция картины Алексея Кившенко «Покорение Казани. Пленного царя казанского приводят к Ивану Грозному».

Пока никто не предлагал правок к этому материалу. Возможно, это потому, что он всем хорош.

Предложения

Оригинальный текст

Господа! Я допустил ошибку. Простите. Во время взятия Казани султаном Османской империи был Сулейман Великолепный, а не Селим Второй. И он не оказал серьёзную помощь казанцам по другим мотивам - был занят войной в Персии и готовил экспедицию на Корсику. Думал, что крымско-татарской помощи будет достаточно.