Почему люди часто копируют поведение окружающих, подвержены влиянию общественного мнения, скрывают свою истинную точку зрения и всегда ли это плохо? В подробном ликбезе о том, что такое конформность, как она проявляется и зачем вообще нужна, социолингвист, автор телеграм-канала Пропагандистилляция, вице-президент Гатчинского института интегральных исследований Мария Евстигнеева детально разбирает психологические эксперименты и научные концепции, объясняя: как работают и к чему приводят феномены социального доказательства и подкрепления? что показали опыты ученых о том, как меняется поведение под влиянием коллектива? из-за чего даже внутри оппозиционной группы человек может оставаться конформистом? на каких базовых страхах основана спираль молчания и почему является типичной для подростковых сообществ? каким образом конформность используют маркетологи, рекламщики и политики? и почему конформизм выгоден и без него невозможно развитие личности и общества?

Каждый раз, когда заходят разговоры о пропаганде, протестах, революциях и даже о вполне мирных социальных, политических, технологических изменениях и инновациях, тут же часто упоминают такое человеческое свойство, как конформность, в контексте пассивности народа и его инертном отношении к переменам, стремлению к сохранению статуса-кво. Давайте разберемся, что такое конформность, как она проявляется и зачем вообще нужна (всё ведь для чего-то нужно, не так ли?).

В первую очередь, следует оговориться, что современные исследователи призывают разделять понятия «конформизм» и «конформность», так как слово «конформизм» приобрело негативную коннотацию как приспособленчество, демонстративное внешнее соглашательство при сохранении внутренне своего индивидуального мнения.

Конформность считается нейтральным термином, кроме того, она бывает двух видов: внутренняя и внешняя. Внутренняя — это формирование или изменение своего мнения под влиянием мнения «большинства», общества, сообщества. А внешняя — это как раз ближе к конформизму, то есть декларирование и внешнее соответствие взглядам общества, в сочетании с внутренним несогласием. При конформизме для индивида характерно перекладывание ответственности на внешние обстоятельства, оправдание своего подчинения общественному мнению вынужденной необходимостью. Конформность же подразумевает «естественное», искреннее соответствие позиции большинства, внутреннее принятие мнения общества.

Конечно, мы не будем делить мир на черное и белое — допустима возможность и такого процесса, как в поговорке, «fake it till you make it» — вполне может быть такое, что, сначала не соглашаясь внутренне, а лишь демонстрируя согласие, человек может прийти со временем и к внутреннему принятию определенного мнения.

Есть и еще один важный нюанс: наши мнения и чувства зачастую подвержены влиянию извне, окружающая нас информационная среда играет очень важную роль в формировании наших ощущений.

Так или иначе конформность — это естественное для человека стремление к безопасности. А чем более враждебна окружающая среда, тем выше потребность в безопасности (которая включает окружение себя единомышленниками), соответственно, выше и степень конформности (внутренней или внешней).

Интересно и то, что конформность — понятие относительное, потому что даже если человек является неконформным с точки зрения доминирующей социальной группы, то он вполне может и, как правило, оказывается конформным с точки зрения другой группы, неконформной относительно доминирующей. Предположим, что есть некоторая многочисленная группа, которая разделяет, например, взгляды, транслируемые государственной властью, и есть группа, не разделяющая эти взгляды, «оппозиционная». Человек, не разделяющий взглядов первой группы, присоединяется к «оппозиционной», и тогда внутри нее он вполне конформный. Я привожу этот запутанный клубок лишь для того, чтобы сказать, что конформность — это не про конкретные взгляды и мнения, это базовое свойство человека, для которого естественно быть частью группы.

Итак, мы вроде бы разобрались, что конформность присуща человеку как базовое свойство, так как мы существа социальные. Дело в том, что, помимо нашего личного сознания, есть сознание социальное, и далее мы рассмотрим, как оно работает.

Черное — это белое, белое — это черное

Подверженность человека влиянию извне и его естественный импульс идти за толпой интересовали исследователей, пожалуй, всегда. В XX веке это удалось достаточно точно подтвердить несколькими довольно простыми, но показательными экспериментами.

В статье о когнитивных искажениях мы уже писали об эксперименте Милгрэма, в котором конформность была доказана через склонность людей к применению насилия по распоряжению авторитетного «начальника». Однако, результаты эксперимента Милгрэма являются свидетельством склонности людей к подчинению авторитету, что, на мой взгляд, частный случай проявления конформности.

Но есть эксперименты, которые подтверждают конформность именно как феномен взаимодействия индивида с группой, когда мнение индивида формируется под воздействием коллектива/общества.

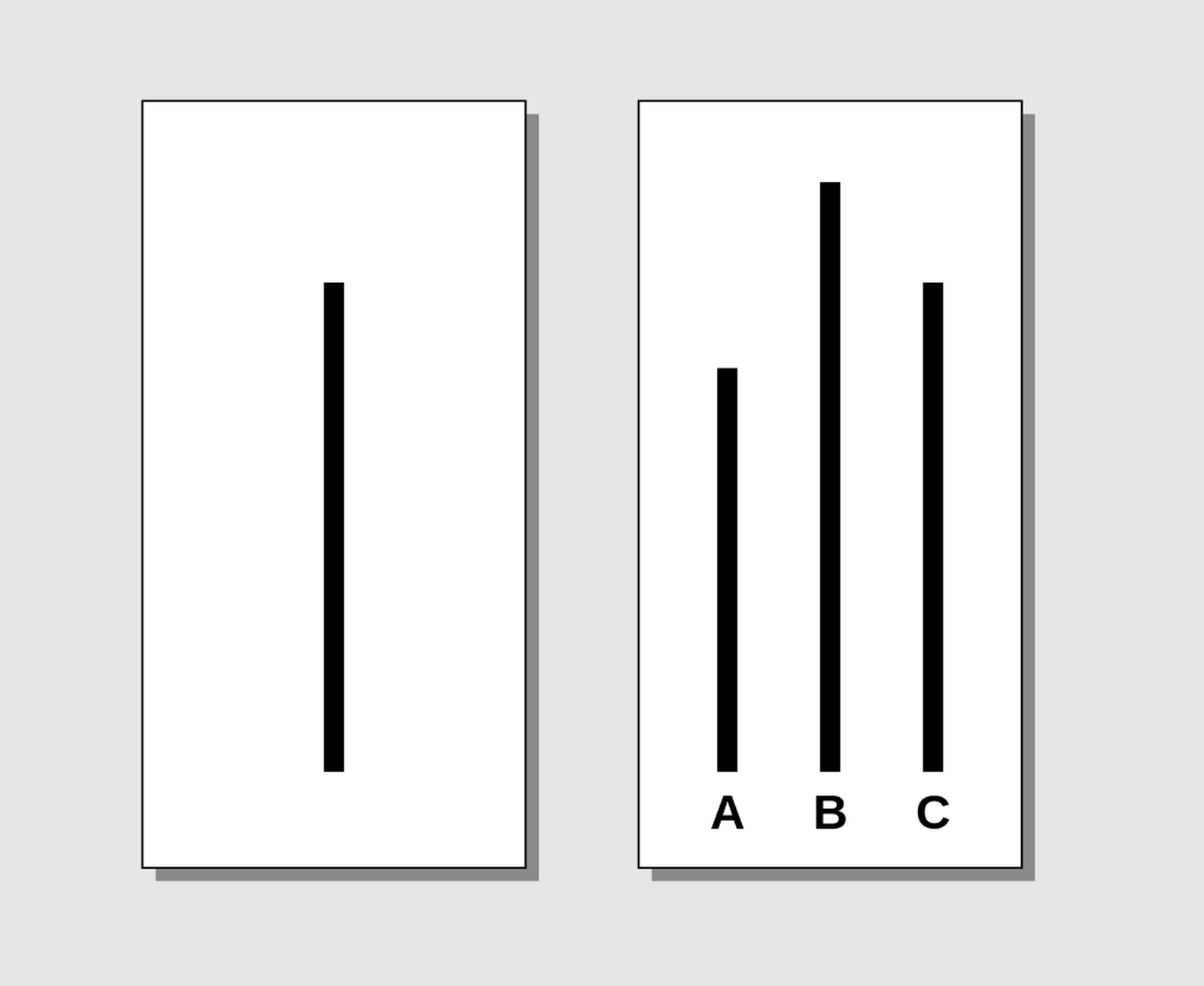

Американский психолог Соломон Аш попросил студентов принять участие в проверке зрения. Студентам демонстрировались два изображения: на первом были три линии разной длины, а на втором одна линия, длина которой совпадала с одной из линий на первом изображении. Студенты должны были ответить на простой вопрос: какая из трех линий на первом изображении имеет ту же длину, что и линия на втором изображении. Таких пар было представлено 18, то есть испытуемому нужно было ответить на 18 вопросов.

На самом деле этот эксперимент был призван проверить то, как один человек будет реагировать на неправильные ответы группы и будет ли он менять свое мнение под давлением мнения большинства. Группа была организована таким образом, что все её участники, кроме одного, были актерами, в чью задачу входило ответить правильно на первые два вопроса, а в дальнейшем намеренно давать неправильные ответы, вводя в заблуждение испытуемого, который со своим правильным ответом оказывался в меньшинстве или вообще в одиночестве.

Эксперимент показал, что 75% испытуемых подверглись влиянию заведомо неправильного мнения большинства как минимум в одном вопросе, а общая доля ошибочных ответов составила 37%. При этом, когда хотя бы один или несколько актеров всё же называли правильный ответ, то есть были согласны с испытуемым, он с гораздо большей уверенностью также давал правильный ответ.

Еще более явное свидетельство конформности было выявлено психологом Валерией Мухиной в эксперименте с пирамидками, представленном в советском документальном фильме 1971 года «Я и другие». В нем группа в буквальном смысле должна была называть белое черным, а черное — белым. Да, прямо как у Оруэлла. На столе стояли две пирамидки: черная и белая. Мухина задает группе из семи человек вопрос: какого цвета пирамидки? Шесть подставных участников единогласно отвечают: обе белые. И седьмой, настоящий испытуемый, хоть и с некоторым разочарованием в глазах, повторяет за ними. Причем психолог уточняет: а если серьезно? Он все равно повторяет: обе пирамидки белые.

Уже после завершения эксперимента он объясняет свое поведение тем, что когда одновременно семь человек говорят одно, то восьмому сложно сказать другое, а также что если бы это был какой-нибудь принципиальный вопрос, а не какие-то там пирамидки, он бы отстаивал свое мнение.

Интересно, что изначально этот эксперимент был проведен с участием детей, и результат был таким же, что не так удивительно (дети легко поддаются влиянию группы, и мы чуть позже объясним, почему), а вот результат на взрослых заставил исследователей задуматься о том, насколько мы можем недооценивать силу влияния группы и роль массового сознания в работе сознания индивидуального.

Миллионы людей не могут ошибаться

Многие психологи, социологи и политологи в том или ином виде выдвигали теории, объясняющие феномен конформности. Например, политолог и социолог Элизабет Ноэль-Нойман выдвигала концепцию «спирали молчания», которая предполагает, что человек, оказываясь в меньшинстве, с меньшей вероятностью будет высказывать свою точку зрения в силу боязни социальной изоляции. В визуальном воплощении страх изоляции является начальной точкой вращения спирали, которая увеличивается с каждым новым витком, расширяя влияние на мнение большинства, а чем меньше мнение индивида совпадает с мнением большинства, тем ниже на спирали он находится.

Эта концепция включает и такое явление, как самоцензура, то есть когда человек составляет свое мнение о позиции большинства и, исходя из субъективных выводов, ограничивает себя в высказываниях.

«Спиральный» процесс распространения этого явления похож на снежный ком: чем больше людей так себя ведут, тем больше их становится и тем больше они как сообщество влияют на других индивидов, которые начинают поступать так же: «все молчат, и я молчу».

Страх социальной изоляции является одной из характерных черт подростковых сообществ, в частности проблема буллинга в школах часто сопровождается спиралью молчания.

Еще один феномен, связанный с конформностью — социальное доказательство. Это явление, при котором индивид, находясь в ситуации принятия решения или выбора модели поведения, ориентируется на большинство, предполагая, что у большинства имеется больше знаний для решения данной проблемы.

Принцип «миллионы людей не могут ошибаться» является базой и такого феномена, как социальное подкрепление, за счет которого некое мнение формируется внутри группы путем постоянного повторения этого мнения. Этот феномен объясняет и массовую слепую веру в псевдонаучные концепции, и воздействие пропаганды, и подверженность людей присоединяться к деструктивным культам, особенно в сложные периоды жизни. Когда слова лидера повторяются членами группы, они приобретают больший вес в глазах каждого из участников, какими бы голословными ни были утверждения и какой бы низкой ни была компетенция лидера — высокая повторяемость создает иллюзию экспертности.

Движение от «я» к «мы»

Спиральная динамика Д. Бэка и К. Кована (и теория эмерджентных циклических уровней существования К. Грейвза — предтеча спиральной динамики) как модель, представляющая процесс развития социокультурных систем, показывает, что конформизм является естественным этапом развития социума, без которого невозможен его рост к следующим, усложненным стадиям.

Спиральная динамика представляет собой систему уровней бытия и соответствующих этим уровням ценностей, каждый из которых имеет свои характерные черты и особенности, связанные с изменениями условий существования и факторами, ведущими к развитию общества. Глобально эти уровни появлялись и развивались в контексте мировой истории и изменений социально-культурных реалий, но сегодня мы на том этапе, когда разные страны могут находиться на крайне далеких друг от друга уровнях, и даже в пределах одной страны общество может быть разделено и его части представляют собой разные системы.

Развитие человеческих обществ спиральная динамика представляет следующим образом:

Бежевый уровень — «выживающий». Базовые потребности (по Маслоу), выживание, безопасность.

Фиолетовый уровень — «магический», племенной. Во главе угла стоит вера во власть духов и непререкаемый авторитет вождей племени и старейшин.

Красный уровень — «импульсивный», эгоцентрический. Стремление к власти, доминированию, независимости, контролю над более слабыми.

Синий уровень — «целенаправленный», конформистский. Догма, беспрекословное подчинение правилам, жертвование собой ради общего блага, чувство стыда, дисциплина.

Оранжевый уровень — «достиженческий», индвидуалистский. Успех, рациональное знание, материализм, просвещение, стремление к совершенствованию мира вокруг в соответствии с личными интересами.

Зеленый уровень — «общественный», мироцентричный. Эгалитаризм, сострадание к разным формам жизни, толерантность к разным проявлениям человека, обостренное чувство справедливости (приобретающее формы вины, особенно по отношению к ранее угнетенным группам), иерархии считаются порочными, антидогматизм (иногда переходящий в новую догму).

Принцип спирального развития базируется на идее о том, что каждый последующий уровень не отменяет предыдущий, а включает в себя все предшествующие уровни. Кроме того, нельзя «перескочить» через уровень. То есть, двигаясь по направлению к мироцентричному и общественно-ответственному зеленому, общество должно сначала пройти индивидуалистский и конкурентно-ориентированный оранжевый, а чтобы оказаться на оранжевом, так или иначе необходимо пройти консервативный конформистский синий, перейдя на него с эгоцентрического красного уровня.

Конформность и психология развития

Пионер в изучении детского когнитивного развития Жан Пиаже разработал модель, согласно которой ребенок последовательно проходит несколько стадий развития от сенсомоторной к дооперациональной, далее к стадии конкретных операций и к стадии формальных операций.

Интересна эта теория тем, что, во-первых, последователи Пиаже успешно развили ее и нашли возможность ее применения к развитию взрослых, а во-вторых, тем, что она показывает, что эгоцентризм характерен для детей на дооперациональной стадии и стадии конкретных операций, а ставить себя на место других людей и думать об окружающих они научаются лишь на стадии формальных операций. То есть чем более когнитивно развитым становится человек, тем менее он эгоцентричен и, соответственно, больше склонен к конформизму, расширяя рамки своей личности от сугубо эгоцентрических до возможности эффективно взаимодействовать с другими.

Для детского развития этап эгоцентризма является естественным, ребенок познает мир постепенно, и первое время, когда он только начинает отделять себя от окружающей обстановки, его индивидуальность может проявляться достаточно ярко: это то самое время, когда появляется «моё!» и «нет, я сам». Кроме того, у многих детей до пяти лет наблюдается так называемая эгоцентрическая речь (Л. Выготский).

Например, если понаблюдать за «диалогом» двоих детей в песочнице, он может напоминать скорее два монолога каждый о своем, чем диалог, где оба слушают друг друга и каждый отвечает на сказанное другим.

Нюанс в том, что подобное можно наблюдать и у некоторых взрослых, но именно с переходом на следующую стадию, формируя конформность, приобретается возможность слушать других, реагировать на сказанное и в целом учитывать интересы окружающих.

Последователь Пиаже Лоренц Кольберг разработал свою уровневую модель, но за критерий взял не когнитивные способности, а категорию морали. Теория морального субъекта Л. Кольберга показывает, что ни про одного человека нельзя сказать, что он аморален или что у него нет морали — потому что есть несколько уровней и стадий морали, и, соответственно, морального субъекта — человека.

Основных уровней морального субъекта три, а каждая из трех подразделяется на две стадии.

- Преконвенциональная мораль. Стадия 1 в рамках этого уровня ориентирована на подчинение, основанное на страхе наказания, тут она похожа на первую стадию в системе когнитивного развития Пиаже. Человек на этой стадии в ситуации выбора исходит из предустановленных властью правил, которым нужно следовать беспрекословно, а иначе последует наказание, а наказание = ущемление личных интересов. Стадия 2 преконвенциональной морали подразумевает логику сделки «ты мне — я тебе». Здесь по-прежнему преобладают личные интересы, но уже обоснованные не только страхом наказания, но и выгодой.

- Конвенциональная мораль. Человек на стадии 3 уже придает значение межличностным отношениям, и критерием морали служит одобрение ближним кругом — семьи и близких друзей, поступки людей рассматриваются как положительные, даже если по форме они незаконны, но мотивированы добрыми намерениями. Стадия 4 в рамках конвенциональной морали расширяет «круг» внешнего одобрения от ближнего круга до общества в целом. Ориентиром на этой стадии служат различные формы общественного договора, законы и регламенты. То есть, даже если воровство или ложь «оправданы» индивидуальными аргументами, они все равно порицаются, так как нарушают общественное согласие. На первый взгляд может показаться, что стадия 4 похожа на стадию 1, которая также оперирует категориями общего, но разница между ними состоит в обосновании: если на стадии 1 «воровство — это плохо, потому что человека посадят в тюрьму», то на стадии 4 «воровство — это плохо, потому что массовое нарушение правила повлечет нарушение общественного порядка на глобальном уровне».

- Постконвенциональная мораль. Человеку на стадии 5 становится важно, насколько общественные нормы отвечают принципам защиты прав и свобод отдельного человека. То есть, если плохой с точки зрения закона (общественной нормы) поступок поможет защитить, например, жизнь, здоровье или безопасность человека, то наказание за этот поступок должно быть смягченным. Также предполагается переосмысление противоречивых или слишком жестких законов в интересах прав человека. Мораль 5 стадии расширяется от данного конкретного общества к категории «любого общества». В отличие от стадии 4, на стадии 5 важны не просто общественные нормы, а критическое осмысление этих норм как хороших/плохих, отвечающих интересам каждого/не отвечающих.

Та самая «общественная норма» в бытовом понимании — это и есть конвенциональная мораль, без нее различные общества не смогли бы существовать и мирно сосуществовать с другими. Без конвенциональной морали не было бы общества и законного порядка.

Стадия 6 в рамках постконвенциональной морали в модели Кольберга предполагает принципы, с помощью которых мы достигаем справедливости. Главным приоритетом на этой стадии служит принцип справедливости, основанный на равноправии, то есть, например, люди, находящиеся на этой стадии, стремятся устанавливать и соблюдать законы, которые удовлетворят большинство, но не ущемляют меньшинство. В случаях морально-нравственных дилемм стадия 6 предлагает исходить из идеи, что все люди равны в правах и каждый участник конфликта должен ставить себя на место другого. Главное, что отличает стадию 5 от стадии 6 — гражданское неповиновение. На стадии 6 ценность универсальной справедливости позволяет не повиноваться несправедливым законам.

В случае морального субъекта можно сказать, что человек не сможет задуматься о том, насколько правила справедливы для отдельно взятого члена общества, пока не усвоит эти правила как таковые, не примет их внутренне, то есть не интегрирует в свою картину мира конвенциональную мораль.

Еще одна важная концепция — развитие эго у взрослых, модель, предложенная Джейн Левинджер, а позже развитая её ученицей Сюзанной Кук-Гройтер. Модель Левинджер представляет собой последовательность стадий эго (я-идентичности, самоидентификации) в виде шкалы развития личностной зрелости. Левинджер старается не ограничивать стадии возрастными рамками, признавая, что человек может достичь той или иной стадии и остаться на ней на всю жизнь или, по крайней мере, надолго.

Мы приведем здесь краткие описания нескольких стадий.

Стадия самозащиты. Главной мотивацией человека, находящегося на этой стадии служит «не попадись», нет самокритики, любые негативные последствия рассматриваются исключительно как вина окружающих людей и предметов. Это как раз можно считать той стадией, на которой, в отличие от предыдущих (схожих со стадиями Пиаже), вполне может остаться и здоровый, дееспособный взрослый.

Для людей на этой стадии характерна склонность к сиюминутным удовольствиям, они часто перекладывают вину на окружающих, характерно также стремление обмануть/подставить ради быстрой выгоды и так далее.

На стадии самозащиты эго противопоставлено внешнему миру, что, как мы уже говорили, является естественным процессом отделения своего «я» от внешнего мира, но затягивание срока нахождения на этой стадии может привести к антисоциальному поведению. «Застрять» на этой стадии человек может, если находится в неблагоприятной и враждебной среде, где выстроить взаимоотношения с окружающими невозможно.

В свою очередь, продвижение к следующей, конформистской стадии происходит, когда самозащищающаяся личность обнаруживает себя в безопасной среде и может построить доверительные отношения с группой. То есть, осознав себя как отдельную личность, индивид постепенно приходит к мысли, что его комфорт и благополучие связаны и с благополучием группы. Так личность расширяет круг своих интересов: от сугубо эгоцентрических к групповым, понимая, что нарушение правил одним будет вести к негативному результату для всех, плюс повлечет за собой порицание со стороны группы.

Группа на конформистской стадии обеспечивает индивиду безопасность, и самоидентификация, самовосприятие индивида на этой стадии происходит через группу. Также для людей на этой стадии характерно неприятие непохожего, необычного.

Далее, на стадии самоосознания эго снова отделяется от группы, но уже усвоив правила и идентифицировавшись с группой, включив интересы группы в свою картину мира. На этой стадии происходит осознание индивидуальных особенностей себя и других, а также исключений из правил взамен беспрекословному подчинению им.

На следующем уровне, стадии совестливости, после балансировки личных интересов и общественных, происходит выработка личных идеалов и ориентиров. Люди на этой стадии становятся склонны к самокритике, взгляду на себя «со стороны», приобретают чувство личной ответственности. Самокритика и вина на этой стадии продиктованы не страхом наказания, как на первых двух стадиях, а чувством эмпатии.

Человек начинает осознавать важность жизни и интересов каждого из окружающих и уже следует правилам не из догматических установок, а из чувства сострадания, что схоже с постконвенциональной моралью из модели Кольберга.

Далее следуют еще несколько более высоких и сложных стадий развития эго. Упомянутая выше модель С. Кук-Гройтер в определенной степени детализирует модель Дж. Левинджер, включая несколько промежуточных стадий, а также указывая на лингвистические корреляты каждой из них.

Общим местом этих нескольких теорий (объединенных Уилбером в интегральный подход) является последовательность уровней и принцип, по которому эта последовательность строится: невозможно «перескочить» с одной стадии на другую, минуя какую-то между ними. Каждый человек проходит эти стадии последовательно, но с разной скоростью и разным сроком пребывания на каждой, именно это и есть одна из причин социального дисбаланса.

Таким образом, мы понимаем, что для поступательного процесса развития личности до более сложных стадий, на которых она будет заботиться о других и думать о личном благе не в ущерб окружающим, а может даже и на благо общества, требуется прохождение конформистской стадии.

Потому что конформистская стадия сознания, эго, морали, когнитивного уровня, духовного развития, социокультурной системы, помимо беспрекословного подчинения догмам и установленным в сообществе правилам, предполагает также упорядочивание социальных отношений, формирование законов и правил общежития, то есть, призвана обеспечивать безопасность человека в обществе.

Другое дело, что на стадию индивидуализма можно перейти лишь со стадии здорового конформизма. То есть, согласно психологии развития, экологичные формы проявления индивидуальности невозможны без прохождения периода усвоения общественной нормы, иначе личность остается на доконвенциональном, эгоцентрическом уровне, где её проявления могут иметь агрессивные, деструктивные формы.

В конце концов, за самозащищающейся стадией (где эго враждебно окружающему миру), конформистской (где человек самоидентифицируется с ограниченной группой/этносом/народом) и индивидуалистской (где он отделяется от общества, но учитывает его интересы и правила) следует мироцентрическая стадия, на которой человек становится способен сострадать и чувствовать сопричастность даже к тем, кто не похож на него, и к иным формам жизни, ко всей планете, осознавать концепцию прав человека, развивать информационные и иные высокие технологии, и мыслить в масштабах планетарной цивилизации.

Конформность везде

Именно конформность играет важную роль, когда мы говорим о каких-либо социальных практиках, будь то политика, культура, экономика, маркетинг, реклама.

Например, принимая решение о покупке, мы ориентируемся на отзывы других покупателей — желательно из ближнего круга, а за неимением таковых, на рейтинг товара, формирующегося из отзывов пользователей в интернете. Расхожий рекламный лозунг домаркетплейсовой эпохи «Миллионы людей выбирают [бренд]» основан именно на этом принципе (он и сегодня широко используется).

В случае интернет-маркетинга и распространения информации посредством различных веб-инструментов также действует принцип «чем больше просмотров/лайков, тем больше просмотров/лайков» — люди охотнее лайкают публикацию, если на ней уже стоит большое количество лайков. Конформность проявляется и тогда, когда какую-либо продукцию (материальную или информационную) оценил лидер мнений — потому что с определенной точки зрения лидер мнений, известная авторитетная личность и ее мнение является для ее зрителей/последователей/поклонников репрезентацией всей этой группы, особенно если доверие ее/его мнению уже было заслужено.

Различные формы демонстрации поддержки тезисов представителей государственной власти, выборы, митинги в поддержку того или иного лидера — имеют целью показать, что «их поддерживает множество людей, а если ты присоединишься, мы тебя защитим/поддержим/дадим тебе еще какие-то выгоды».

Конформность заложена в нас самой нашей биосоциальной сущностью, она помогает нам выстраивать отношения, налаживать взаимодействие с другими людьми и группами, принимать и соблюдать законы, обрабатывать информацию, считаться с мнением окружающих, обеспечивать себе социальное благополучие, и несет множество других полезных функций. Но конформность — лишь часть нас, и, согласно эволюционным моделям развития человека и общества, эта часть может быть гармонично интегрирована в более сложные системы, расширяя границы нашего восприятия.

Читайте также

Почему мы верим пропаганде: как когнитивные искажения формируют картину мира

Лингвистическая (де)милитаризация. Как новояз, слова-триггеры и штампы конструируют реальность в эпоху спецоперации

Почему мы верим в гороскопы, любим неидеальность и хотим помыться после неприятных событий? 8 необычных психоэффектов

Деструктивные культы: манипуляции сознанием, история сект и базовые правила когнитивной гигиены

Как политические пропагандисты манипулируют массовым сознанием? Исследование о том, как политическую пропаганду применяли в прошлом, по каким принципам она работает и почему люди в неё верят