Осужденный за поджог здания ФСБ Иван Асташин рассказывает о русском националистическом движении 2000-х и адаптации к новой реальности после десяти лет заключения. Покинувший Россию после возбуждения дела за брошенную в росгвардейца пластиковую бутылку Айдар Губайдулин делится историей о рискованном побеге в Литву. А оставившая протестное движение из-за токсичности активистского комьюнити Полина Хоботилова объясняет, почему даже в оппозиционной среде возникает подобие дедовщины и как поколения сбрасывают ответственность за будущее России на потомков. Это монологи участников масштабных антиправительственных акций, вспыхнувших в марте пять лет назад после выхода антикоррупционного расследования «Он вам не Димон». Во второй части лонгрида «Куда приводит улица?» о своих судьбах рассказывают активисты, столкнувшиеся с жестокой стороной уличных протестов — выгоранием, эмиграцией и тюрьмой.

Тюрьма

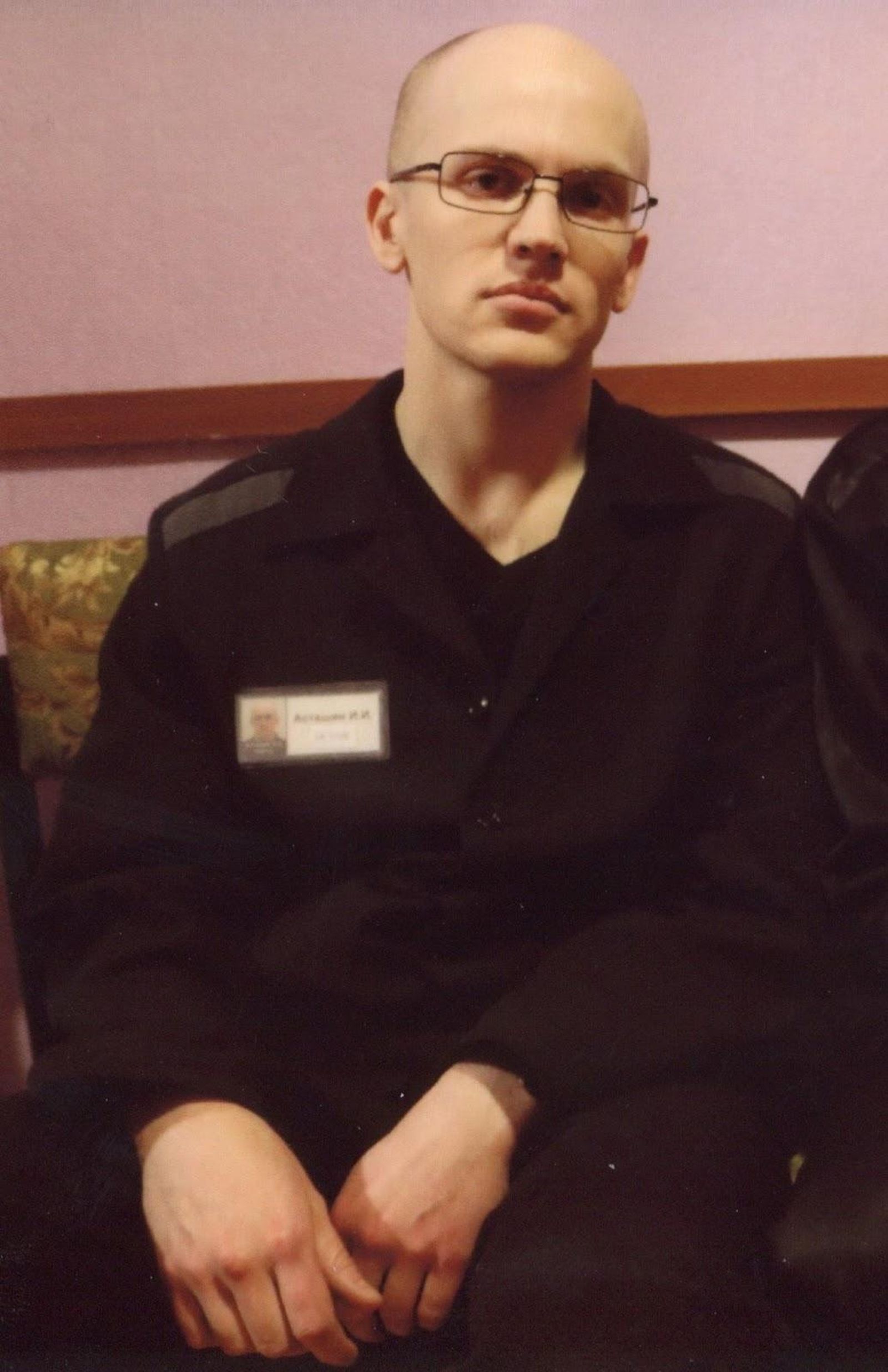

Иван Асташин, 30 лет. Отсидел десять лет по террористической статье

20 декабря 2009 года — в профессиональный праздник сотрудников спецслужб — группа молодых людей кинула несколько бутылок с зажигательной смесью в здание столичного УФСБ по Юго-Западному округу. От огня пострадало только несколько стульев, но этого стало достаточно для того, чтобы все участники данной акции были осуждены как террористы. Самый большой срок из них получил двадцатилетний Иван Асташин — 13 лет. В процессе отбывания срока ему «скосили» около трех лет, и в сентябре 2020 года Асташин вышел на свободу…

Я встретился с ним спустя год после освобождения. За это время Иван во многом адаптировался к новой жизни, но по-прежнему сохранил ряд привычек, которые выдают в нем сидельца. Одна из самых заметных — заварка кружки чая двумя пакетиками. В товарищеском общении Иван производит приятное впечатление, но незнакомцам он может показаться жутким. Его холодный взгляд в пустоту, мычащая интонация матерого зека и привычка при прощании желать «фарту» могут напугать людей, ведущих сытую и спокойную жизнь.

К такому грустному исходу, как тюрьма, Асташина привела «улица», которую он начал «делать» еще во второй половине 2000-х годов. Еще в начале тысячелетия панк-субкультура посеяла в нем первые семена политизированности, но проросли они, когда юный фанат группы «Коррозия металла» погрузился в изучение одной из самых болезненных проблем того времени — межнациональной. Побудили к этому Асташина погромы в Кондопоге, о которых он узнал из националистической агитки. Правая риторика изучаемых материалов и напряжение в обществе привели Ивана к убеждению, что русский народ угнетен и эту ситуацию надо исправлять. Для этого подросток в 2007 году примкнул к одному из самых влиятельных объединений русских националистов той эпохи — Движению Против Нелегальной Иммиграции.

Там начинающий активист занимался мелкой деятельностью — раздавал агитки и участвовал в уличных акциях. Порой он со своими соратниками попадал в нелепые ситуации. Такие эксцессы ярко показывали, что у многих участников ДПНИ было весьма размытое представление о собственных убеждениях:

Одна из таких ситуаций произошла во время моего участия в массовом пикете против выставки «Запретное искусство — 2006» в Сахаровском центре. На ней были представлены работы, критикующие христианство. Я вместе с товарищами должен был развернуть транспарант, о содержании которого никто из нас не знал. Когда же мы сделали это, я увидел лозунг: «Наш бог — Христос, а ваш — навоз». Ситуация была нелепой в том, что я, являющийся на тот момент язычником-христианофобом, выступал против выставки, которая была вполне приемлемой с точки зрения язычества.

В рядах русских националистов Иван Асташин пробыл до 2009 года. По его словам, он сильно разочаровался в лидерах правых из-за того, что «они преследовали в основном свои карьерные интересы [Прим. медийность.]». Вскоре молодой активист начал переосмыслять свои взгляды и пришел к выводу, что государство является первоисточником большинства проблем России.

Так он стал искать новые формы политического самоопределения. Летом того же года Асташин посетил Киев, где познакомился с «Автономными националистами» — правыми, которые придерживались, по его собственному заявлению, горизонтальных принципов организации. Неизвестно, насколько это было правдой, но косплей анархистского стиля — черные флаги, балаклавы, кричалки про социализм — произвел на недавнего защитника православия сильное впечатление. Настолько сильное, что после этой встречи он «стал леветь».

Параллельно Асташин продолжал следить за другими людьми, которые «делали улицу» в России. Однако из-за «низкой планки радикализма» они не вызывали у него большой симпатии, и Иван решил повысить ее самостоятельно: 20 декабря 2009 года Асташин вместе с группой товарищей устроил злополучную акцию «С днём чекиста, ублюдки!» по поджогу здания столичного УФСБ. Несмотря на то, что семнадцатилетний активист лишь снимал поджог на видео, а от огня пострадали лишь несколько стульев, адресаты акции решили мстить. Через пару месяцев все участники поджога стали фигурантами дела «Автономной Боевой Террористической Организации» [Организация запрещена в РФ.] — структуры, искусственно созданной сотрудниками ФСБ. Несмотря на то, что по составу преступления действия фигурантов подходили под статью «Хулиганство», все участники акции были осуждены по террористической статье.

В скитаниях по лабиринтам российской пенитенциарной системы Асташин провел 9 лет и 9 месяцев — в процессе заключения ему снизили срок. К двадцати девяти годам он обзавелся множеством морщин и «ленинской» лысиной. По его собственному признанию, тюрьма напрочь убила в нем доверие к людям. Это заметил и я сам, ведь в нашем разговоре Асташин больше слушал, чем говорил. Впрочем, позже экс-политзек сказал мне, что не отчаялся и решил учиться доверять людям заново.

Про ход самого дела Асташин говорил вызубренными юридическими формулировками — многократные допросы оставили свой отпечаток на его речи. Не сдерживался же Иван в рассказах о бытовой стороне тюремной жизни — о том, как первый раз входить в «хату», стоять на «дороге» и что брать с собой на «этап»… Это неудивительно, ведь за решеткой Асташин фактически вырос.

Годы за колючей проволокой научили его хранить все переживания в себе. Но, несмотря на это, Асташин признался, что сложнее всего ему было не забыть ту жизнь, которая была «до». И в этом ему помогло только одно убеждение:

Даже находясь в заключении, я продолжал считать себя политактивистом. Во-первых, активизм де-факто был причиной моей посадки. Во-вторых, им я продолжал заниматься уже в зонах: писал статьи, давал интервью и консультировал зеков в юридических аспектах взаимодействия с администрацией. На удивление, тюрьма мне многое дала. Прежде всего я узнал Россию через судьбы людей, которых я там встретил. Также тюрьма оторвала меня от правой среды и позволила переосмыслить взгляды. В итоге я стал либертарным социалистом.

В обществе бытует мнение, что если заключенный имеет статус «политического», то другие обитатели тюрем будут относиться к нему определенным образом. Арестанты будут политзека обязательно уважать, а надзиратели обязательно ненавидеть. Это, разумеется, заблуждение, и тюремный опыт Ивана Асташина это подтверждает.

Его отношения с арестантами выстраивались при помощи обычной камерной бытовухи — стояния на «дороге», совместной варки чифира и соблюдения правил человеческого общежития. Когда же речь заходила о причине уголовного преследования Асташина, то реакция была полярная. Кто-то считал, что его посадили «по беспределу из-за глупости», а кто-то проявлял уважение.

Надзиратели тоже относились к политзаключенному по-разному. Сотрудники, знакомые с его уголовным делом, считали приговор чрезмерно суровым. Некоторые, по словам Асташина, даже проявляли к нему сочувствие. Однако были и те, кто питал к Асташину иррациональную ненависть. По его воспоминаниям, один надзиратель сказал ему о своем желании, чтобы «Путин правил вечно» — чтобы такие, как Асташин, «сидели на пожизненном». Вместе с этим были и силовики, недоумевающие от того, что осужденный по террористической статье Иван Асташин не был похож на приверженца радикального ислама:

По приезде в Норильск меня вызвали к местному оперативнику. Во время допроса он в дежурном порядке расспрашивал о моем личном деле, но когда услышал мою статью [по которой осудили — прим.ред] — прервался. Выпучив глаза от удивления, он спросил меня, не мусульманин ли я. Я ответил, что нет. Видимо, у него произошел какой-то разрыв шаблона, когда он увидел, что обладатель 205-й статьи не имеет огромной бороды и зеленой повязки на лбу.

Насколько тяжело политзаключенному будет отбывать свой срок, зависит от многих факторов. Одним из главных является активность извне — медийные кампании поддержки, денежные сборы, потоки писем со словами поддержки… В 2020-х годах заниматься этим гораздо легче благодаря инфраструктуре, которая сформировалась в конце прошлого десятилетия. Например, в 2010-е года появились такие проекты как «Медиазона» и «ОВД-Инфо», а также распространились смартфоны, с помощью которых можно передавать информацию за считанные секунды. Но раньше всего этого не было, и вести кампании поддержки политзаключенных было намного сложнее — информация собиралась долго и так же долго доходила до общественности.

Иван Асташин сидел настолько долго, что он застал эти два периода — отсутствия инфраструктуры и ее появления. По его воспоминаниям, наименьшее внимание к его делу было в первые месяцы заключения — тогда о деле «АБТО» знали очень мало людей, и информация о нем распространялась медленно. Наибольшее внимание к персоне Асташина сформировалось ближе к концу срока — когда его имя, с помощью различных медиа, растиражировали правозащитники, а сам политзаключенный стал автором многих статей на сайте kashin.guru.

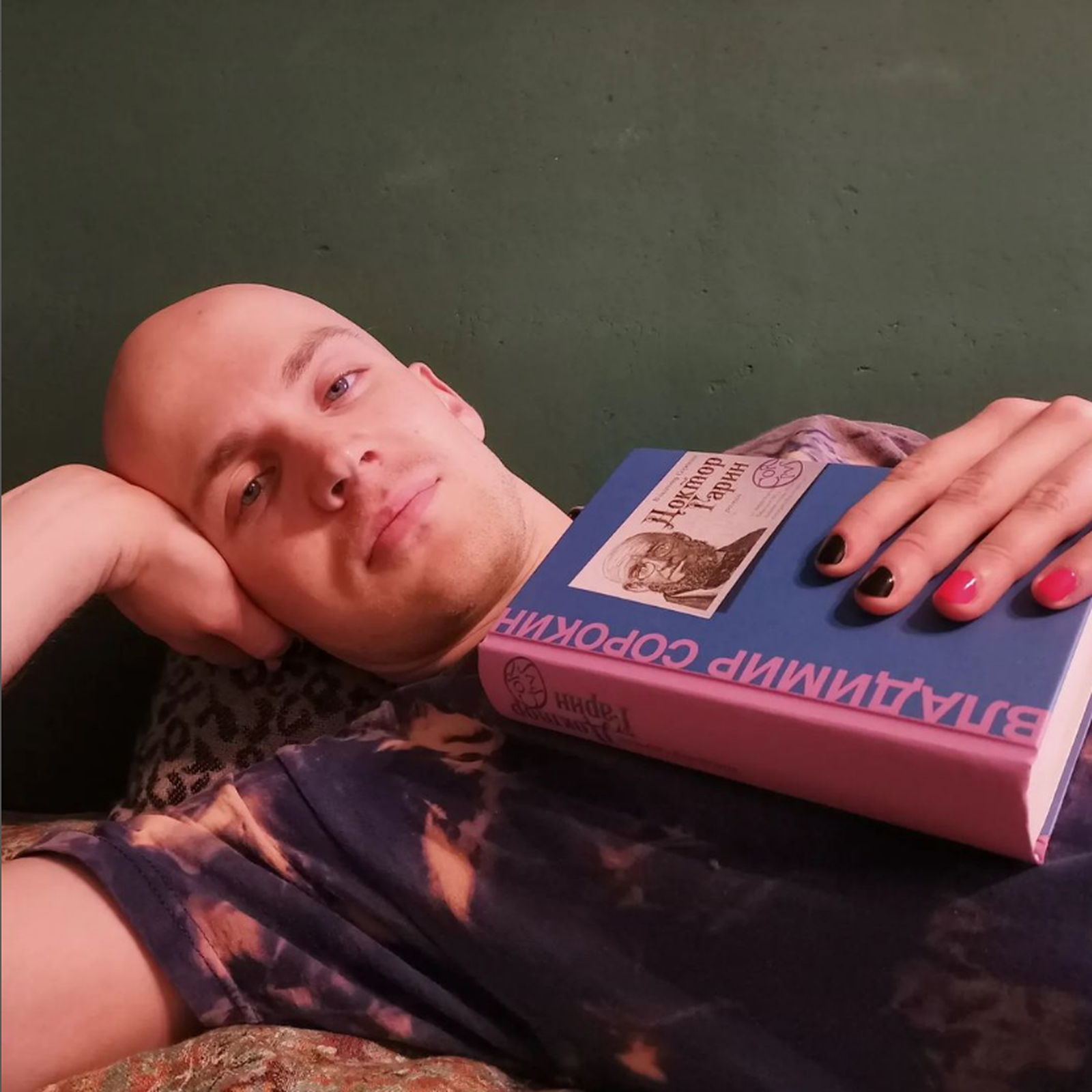

В сентябре 2020 года Иван Асташин вышел в другой мир. В нем люди оплачивают покупки бесконтактными платежами, пользуются каршерингом и фиксируют свою жизнь в Instagram. Обычно заключенные со столь большим сроком не могут приспособиться к новой жизни и возвращаются к привычному укладу — арестантскому. Но у Асташина дела обстоят гораздо лучше. Более чем за год на свободе бывший политзек заменил настоящее мясо растительным, смешанный сбор мусора — раздельным, а к словам-профессиям мужского рода он теперь добавляет режущий слух суффикс «ка». Можно сказать, что Асташин идет в ногу со временем.

Помогает адаптироваться к новой жизни и не вернуться назад за колючую проволоку ему другой уклад — активистский. Сразу после освобождения Асташин стал снова «делать улицу». Уже в октябре 2020 года он приехал в Пензу, чтобы поддержать фигурантов дела «Сети»[Организация признана террористической в РФ.] на апелляции. После этого экс-политзек включился в кампании поддержки преследуемых анархистов — Азата Мифтахова и «канских подростков».

Возврат к полноценному активизму помог Асташину найти работу в «Комитете за гражданские права», друзей и даже девушку. Можно сказать, что для него — осужденного по террористической статье — все сложилось удачно. Впрочем, Иван Асташин и сам это признает:

В основном я общаюсь с людьми из активисткой среды, и она же помогла мне не потеряться. Если говорить откровенно, мало рад общаться с бывшим заключенным — пусть и политическим. В обществе есть предрассудки. В активизме же нет таких ограничений — тут все на равных. Это меня и заставляет чувствовать себя расслабленным и отдыхать душой. А в моей ситуации, когда надо быть еще восемь лет под административным надзором, сложно чувствовать себя в безопасности.

После освобождения заключенный становится заложником множества стигм — юридических и социальных. Если говорить конкретно про политического заключенного, вместе с этим он оказывается и заложником своего медийного образа.

В большинстве случаев, вся жизнь таких людей на свободе становится жизнью «после тюрьмы» и постпереживанием этого опыта. Политзаключенные пишут мемуары о своей отсидке, рассказывают о ней на публичных мероприятиях и, если повезет, начинают работать в правозащите, как, например, Лёша Полихович, отсидевший по болотному делу и ставший журналистом «ОВД-Инфо» и «Таких дел».

Ивана Асташина можно отнести к такой категории политзаключенных. Медийно он вещает в основном про тюрьму, а его будущая книга «Путешествие по местам лишения» будет посвящена его пребыванию в российских тюрьмах и колониях.

Он еще долго будет говорить про тюрьму и вспоминать о ней. Но, несмотря на это, сам Иван уверен, что в будущем он сможет сделать для общества гораздо больше.

Эмиграция

Айдар Губайдулин, 28 лет. Покинул Россию из-за ложных обвинений в причинении вреда росгвардейцу

Летом 2019 года из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму в столице России прошли многотысячные протесты. По данным «ОВД-Инфо», только в Москве на митинге 27 июля задержали 1371 человека, что являлось рекордом «за последние семь лет». Вскоре власти объявили митинги «массовыми беспорядками» и завели соответствующее уголовное дело, по которому начали преследовать более 30 человек.

Среди них был и программист Айдар Губайдулин. Сначала вихрь протестных событий забросил его в пищепровод пенитенциарной системы на несколько месяцев, а после в Литву — один из островков русской политической эмиграции. К 2022 году Айдар уже несколько лет живет в Вильнюсе. Благодаря статусу политического беженца он ведет размеренный образ жизни и работает по профессии на удаленке. Но с ним я связывался для того, чтобы вспомнить, как он к этому пришел.

Обычно такая судьба политического эмигранта присуща активистам, которые осознанно «делали улицу». Но ситуация Айдара оказалась немного иной — ни уличной, ни махровой политикой он не занимался и «революционером» себя никогда не считал. Он был простым уфимцем, переехавшим в белокаменную за лучшей жизнью. Уже в Москве Губайдулин выучился в вузе на программиста и работал по специальности. Жизнь его не пестрила яркими событиями — в аккаунте в Instagram зафиксированы такие маленькие радости вроде похода в бар с друзьями или выигранного соревнования по восточному единоборству. Однако среди этих событий Айдар зафиксировал и свое участие в первых «навальнингах» 2017 года.

Главный и переломный митинг в его жизни произошел 27 июля 2019 года. В тот день Москву охватили протесты против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По воспоминаниям программиста, тот день был жарким во всех смыслах — на улицах стояла палящая жара, а силовики разгоняли демонстрантов особо жестоко.

Свидетелем одного из таких побоищ, происходивших неподалеку от станции метро «Лубянка», стал и сам Айдар. Во время него программист совершил поступок, из-за которого на него завели уголовное дело, — бросил пластиковую бутылку в росгвардейца. Как признался сам Губайдулин, смотреть на насилие над безоружными людьми было «мерзко» и он просто «не мог стоять в стороне».

Разумеется, за такого рода альтруизм Губайдулин поплатился — в августе программиста задержали. Во время суда «пострадавший» жаловался, что поступок Губайдулина причинил ему «моральные и физические страдания». Этого оказалось достаточно для того, чтобы отправить «преступника» в СИЗО. Однако из-за поднявшегося резонанса в обществе в сентябре Губайдулина освободили из-под ареста под подписку о невыезде, а его дело вернули на рассмотрение в прокуратуру. Но на этом все не закончилось.

Несмотря на высокую вероятность вернуться на нары, Айдар сохранял надежду на более радужное развитие событий. Но в середине октября надежда погибла — следствие в его отношении возобновили. По словам программиста, окончательно он распрощался с иллюзиями после того, как его «подельника» Константина Котова приговорили к четырем годам колонии. Тогда Айдар понял, что из России нужно срочно эвакуироваться:

Принять решение об отъезде мне было не очень сложно. При учете того, что я с вероятностью 100% мог сесть, попытка отъезда была наилучшим вариантом. Да и что бы со мной сделали, если бы меня поймали на границе? Вернули бы в СИЗО? Я понимал, что мне нужно хотя бы попытаться, и решил не упускать свой шанс

Айдар не рассказал мне, как именно он добирался до границы. Но признался, что во время побега был скован страхом неизвестности. Те минуты, по словам Губайдулина, были одни из самых страшных в его жизни:

«Это было чувство дикой неопределенности — будто твоя судьба висит на волоске и решится в ближайшие часы. Во время пути ты постоянно думаешь, что если пересечешь границу, то все останется позади, но не можешь до конца быть уверен, пересечешь ли. Когда же я оказался по ту сторону — с облегчением вздохнул. Просто гора с плеч».

Опыт нескольких волн русской эмиграции показал, что в первые недели пребывания в новой стране человеком владеют два чувства — радость и страх.

Радость, что избежал страшной участи на родине, и страх от непонимания того, как жить будучи оторванным от привычной среды и с обнуленным социальным статусом.

Эти чувства завладели и Айдаром. По его воспоминаниям, первый месяц испытывал эйфорию от факта, что находится «в безопасности и в свободной стране». Но уже совсем скоро тоска по отечеству сильно придавила его. Тогда новоиспеченный эмигрант беспокоился о том, что все его социальные связи остались в России, а в Литве он еще не успел освоиться.

Как признался сам Губайдулин, соцсети сильно подпитывали в нем эти щемящие чувства. Несмотря на то, что они давали ему хоть какое-то общение, было тяжело наблюдать за жизнью своего окружения в отрыве от него. Эмигрант отметил, что особенно трудно ему было следить за важными событиями в России, ведь в них он не мог принять непосредственного участия.

Со временем Айдар Губайдулин адаптировался к жизни в Литве. Знания английского языка и сферы IT помогли ему обеспечить базовые материальные нужды, а взаимодействие с эмигрантским сообществом Вильнюса — социализироваться. Впрочем, так было только в первые месяцы в новой стране:

«Сначала я в основном общался с эмигрантами, сейчас — с местными. Если говорить про эмигрантскую тусовку, то она разношерстная. Есть беларусы, покинувшие Родину в 2020 году; россияне, бежавшие все прошлое десятилетие… Общаются люди друг с другом с разной степенью интенсивности — навальнисты, например, держутся абстрагированно от всех. Разногласия тоже есть — обычно идеологические. Например, одни поддерживают „Умное Голосование“, другие же считают это бесполезной затеей, продлевающее жизнь режима»

В отличие от других героев этого материала, Айдар Губайдулин никогда не «делал улицу» осознанно, поэтому активистом его назвать никак нельзя. Да и сам программист таковым себя никогда не считал. Однако, им Айдар фактически стал после эмиграции. В Литве он начал волонтерить в группе поддержки фигурантов «Московского дела» — «Арестанты 212». Также во время «навальнингов» в России Губайдулин дежурил на горячей линии «ОВД-Инфо» и фиксировал задержания дистанционно из Вильнюса.

Таким активизмом Айдар занимался вдали от традиционной уличной политики. По его мнению, для того, чтобы помогать людям и преобразовывать окружающую реальность, не обязательно подвергать себя физическому риску на «улице». Губайдулин отмечает, что у операторов правозащитного колл-центра или адвокатов не менее важная миссия, чем у простых уличных активистов.

Айдар по прежнему внимательно следит за политическими новостями в России — читает телеграмм-каналы, обсуждает события со своими новыми друзьями. «Литовец» с большим уважением относится к Навальному и при разговоре о политике использует весь арсенал либеральных фразеологизмов — «незаконное задержание», «нарушение международных норм», «коррупция»… Можно сказать, что уровень политизации у Айдара немалый.

До начала нашего разговора эмигрант обмолвился, что возвращаться ему расхотелось. За время, проведенное в Литве, Айдар по-настоящему успел влиться в новую жизнь и во многом благодаря свой девушке — литовке русского происхождения. Столь близкие отношения помогли ему приспособиться к европейскому быту и завести друзей среди местных. Пусть периодически эмигрант и вспоминает о бурных событиях 2019 года, сейчас он сосредоточен на построении своей жизни:

Скорее всего, в ближайшие пару лет окончательно интегрируюсь в общество. Возможно, даже дети появятся. Да и если преследование в отношении меня прекратиться, и вернусь я уже в совершенно другую Россию, это будет повторный опыт переживания эмиграции и всех смежных вещей — адаптации, выстраивания новых социальных связей и статусов… Подобный опыт я пережил тяжело и переживать его снова я не хочу.

Судьба многих эмигрантов из России в ХХ веке не была завидной. Разочарование и нищета стали обыденностью многих из них. Однако для Айдара Губайдулина все сложилось куда более удачно. Жизнь на свободе, в «свободной стране», со постоянной работой и романтическим партнером. Уфимец сомневается, что получил бы все это при других обстоятельствах. Однако тоска по шумным московским проспектам периодически подступает. Их Айдар Губайдулин считает родными.

Эмоциональное выгорание

Полина Хоботилова, 21 год. Покинула активисткую среду из-за чрезмерной токсичности людей.

«Навальнинги» часто забрасывают в уличную политику немало людей случайных. Некоторые из них до своего первого митинга не имели ни малейшего представления об «улице» и вели беззаботную сытую жизнь. Такую жизнь вела и рыжеволосая художница из Череповца Полина Хоботилова, которая пришла в протест после столичных протестов в Москве в 2019 году… И ушла из него спустя полгода из-за чрезмерной токсичности людей.

Спустя несколько лет жизни после «улицы» Полина сохранила в себе искренность, граничащую с инфантильностью. Как и ранее, она интересуется современным искусством и сама рисует картины. Из больших изменений — кольцо на безымянном пальце. После исхода Полина успела обручиться.

Пусть беззаботность была всегда свойственна Полине, но как минимум один раз розовые очки девушки дали трещину. Это случилось летом 2019 года, когда в Москве проходили массовые протесты против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Простодушная, но миролюбивая Полина была шокирована жестокостью силовиков по отношению к безоружным протестующим в те летние дни. Подобные побоища происходили в Москве далеко не в первый раз, но для рыжеволосей художницы подобное явление было страшным открытием:

Тем летом я внимательно наблюдала за протестами и смотрела прямые эфиры с митингов. Если сейчас меня абсолютно не удивляет то, что менты избивали женщин, подростков и стариков, то тогда для меня это было шоком. Я просто не могла поверить, что подобное происходит на центральных улицах моего любимого города — современного, европейского, благоустроенного. Я долго рыдала от бессилия.

Проплакавшись, Полина поняла, что сидеть сложа руки нельзя. Вскоре художница самостоятельно нашла в соцсетях тематические активистские группы и списалась с их участниками. После того как Полина обзавелась новыми знакомствами, она решила «делать улицу».

Сначала новое занятие очень нравилось девушке, ведь оно наполняло ее жизнь приключениями, опасностями и чувством борьбы за правое дело. От рутины активизма — стресса, задержаний и периодического полицейского насилия — девушка получала адреналин, который никогда не испытала бы при просмотре блога о современном искусстве.

Однако после того, как взаимодействие с обитателями столичной «улицы» стало максимально тесным, Полина заметила что-то неладное. По ее воспоминаниям, если сначала ее друзья-активисты искрились благородными помыслами, то со временем они стали озабочены сплетнями и скандалами. «Беспорядочный секс, постоянные ссоры вокруг него и мелкие бытовые конфликты» стали основой деятельности людей, с которыми тогда общалась художница. По ее мнению, не последнюю роль в формировании столь «плохой ауры» сыграла замкнутость активистского сообщества. Скоро эта она захватила и саму Полину:

«Все читали одни и те же новости с одинаковых источников. А новости были исключительно про трэш — про полицейское насилие и фальсификации уголовных дел. Тогда у меня сложилось впечатление, что все вокруг ужасно, и я скатилась в тотальную депрессию. Также роль в этом сыграл тот факт, что многие люди в активизме очень… грустные. У всех какие-то беды с башкой и личной жизнью. Со временем я поняла, что мои тогдашние „друзья“ общались со мной не потому что я была им интересна как персона, а только потому что боялись остаться одни».

Несмотря на то, что большая часть активистского сообщества любит подчеркивать свою «горизонтальность», это активисткое комьюнити оказалось сильно иерархичным.

Так, по мнению Полины, «крутость» активиста в нем определяется интенсивностью давления государства на него. Чем больше раз человек был задержан или арестован, тем больше сообщество его уважает. Художница подчеркивает, что любое подобное давление переводит активиста в разряд жертвы, а истинные причины давления отходят на второй план.

Понимая это, Полина не находила нужным подвергать себя риску больше, чем необходимо, и занималась «менее травмоопасным» активизмом — рисовала плакаты и делала музыку на политическую тематику. Как вспоминает художница, из-за того, что подобная деятельность вызвала осуждение у людей с «улицы», она впервые начала осознавать «токсичность» среды:

В этой среде есть какое-то подобие дедовщины. Олды, находящиеся в движе достаточно давно, зачастую пренебрегают новичками. Например, когда я с подругой лабала музло на тему протестов, «деды» встретили это с отторжением. Я слышала от некоторых нацболов и чуваков с «Бессрочки», что мы все делаем неправильно, а они знают, как правильно. Вообще, я поняла, что в активизме есть определенный временной промежуток, за который ты должен себя зарекомендовать. Если ты не пройдешь «стажировку», то и находиться тебе там незачем.

Уже к весне 2020 года Полина поняла, что активистская среда для неё очень токсичная, и попыталась из неё выйти. Однако сделать это было не так просто, ведь на «улице» она обзавелась многочисленными социальными связями. По воспоминаниям художницы, любая попытка исхода пробуждала в ней преувеличенное чувство ответственности за всю «улицу», которое не позволяло ей «вырваться из круга». Спустя время после успешной сепарации Полина осознала, что терять было нечего. Но успешно отделиться ей удалось только при помощи третей стороны:

«Точку в моем прибывании в активизме помог поставить мой друг. Он не был никак связан с движухой, поэтому у него был вполне трезвый взгляд. B непредвзятости я нуждалась, ведь к весне 2020 года я была полностью деморализована и измотана. В итоге я рассказала ему о своей ситуации, а он мне — как все обстоит на самом деле. А правда была в том, что я попала в типичные созависимые отношения».

С тех пор прошло много месяцев. Наш разговор заставил Полину вспомнить много эпизодов о том периоде ее жизни — хороших и не очень. Несмотря на многое плохое, художница не жалеет о пережитом. Как призналась сама Полина, «улица» научила ее — человека домашнего — быть более самостоятельной и ответственной.

Художница отмечает, что назад бы она точно не вернулась. По ее мнению, это связано не только с личным нежеланием, но и с тем, что после ареста Алексея Навального зимой 2021 года уличная политика в России фактически умерла. Все больше негосударственных СМИ получают маркировки «иноагентов», а выход в пикет сейчас — акт слабоумия или отваги.

Несмотря на печальность сложившейся ситуации, Полина сохраняет свою детскую наивность. Она считает, что Россию сможет поменять «более информированное поколение», которое вырастет через несколько десятков лет.

Почему нынешние «информированные» тиктокеры и инстаграмеры не могут изменить Россию, Полина не знает. Вместе с этим художница осознает, что такой взгляд на перемены — перекладывание ответственности. Но от этого угрызений совести она не испытывает:

Предыдущее поколение поступило так же — переложило ответственность на нас. Их можно понять. Наших родителей измотали девяностые, и они просто хотели пожить спокойно. А если говорить про сегодняшнюю ситуацию, то я не вижу просто вариантов, как поступить иначе. Да и вообще, я себя не отделяю от всего этого. Когда поколение моих детей начнет что-то делать, тогда я обязательно присоединюсь. Но не сейчас.

Сейчас же Полина занята обустройством своей личной жизни. Она обручилась с парнем и переехала в квартиру в новом ЖК, чем осуществила мечту любой мелкобуржуазной мещанки. Одно время Полина зарабатывала на жизнь картинами — рисовала для фонда, помогающего детям с ограниченными возможностями. По ее убеждению, эта работа не менее важна для общества, чем классический активизм. «Делать улицу» девушка больше не собирается.

К весне 2022 года герои по-прежнему занимаются тем, что и раньше. С началом вооруженного конфликта в Украине Иван Асташин вместе с товарищами-анархистами провел антивоенную акцию, за которую был задержан. Айдар Губайдуллин строит свою новую жизнь в Литве. Полина Хоботилова — живет с парнем в Москве. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, непростые отношения с «улицей» привели каждого из них к нынешней судьбе.