Создать вечный мир на планете — возможно. Так считал немецкий философ Иммануил Кант: по его мысли, взять и запретить войну не получится, но можно создать такие условия, чтобы она стала невозможной. В проекте вечного мира в 1795 году он предложил построить международное сообщество на основе трех принципов: республиканизма, федерализма и космополитизма. В чем они заключаются и насколько достижимы, рассказывает доктор философских наук Оксана Тимофеева.

В лекции, прочитанной в рамках конференции молодых ученых «Векторы», исследовательница объясняет, почему, несмотря на всевозможные альянсы и союзы, государства по-прежнему враждуют, из-за чего люди не могут мыслить независимо и достигать соглашений на основе разума и каким образом мирные жители и беженцы учат принимать альтернативные опыты мира.

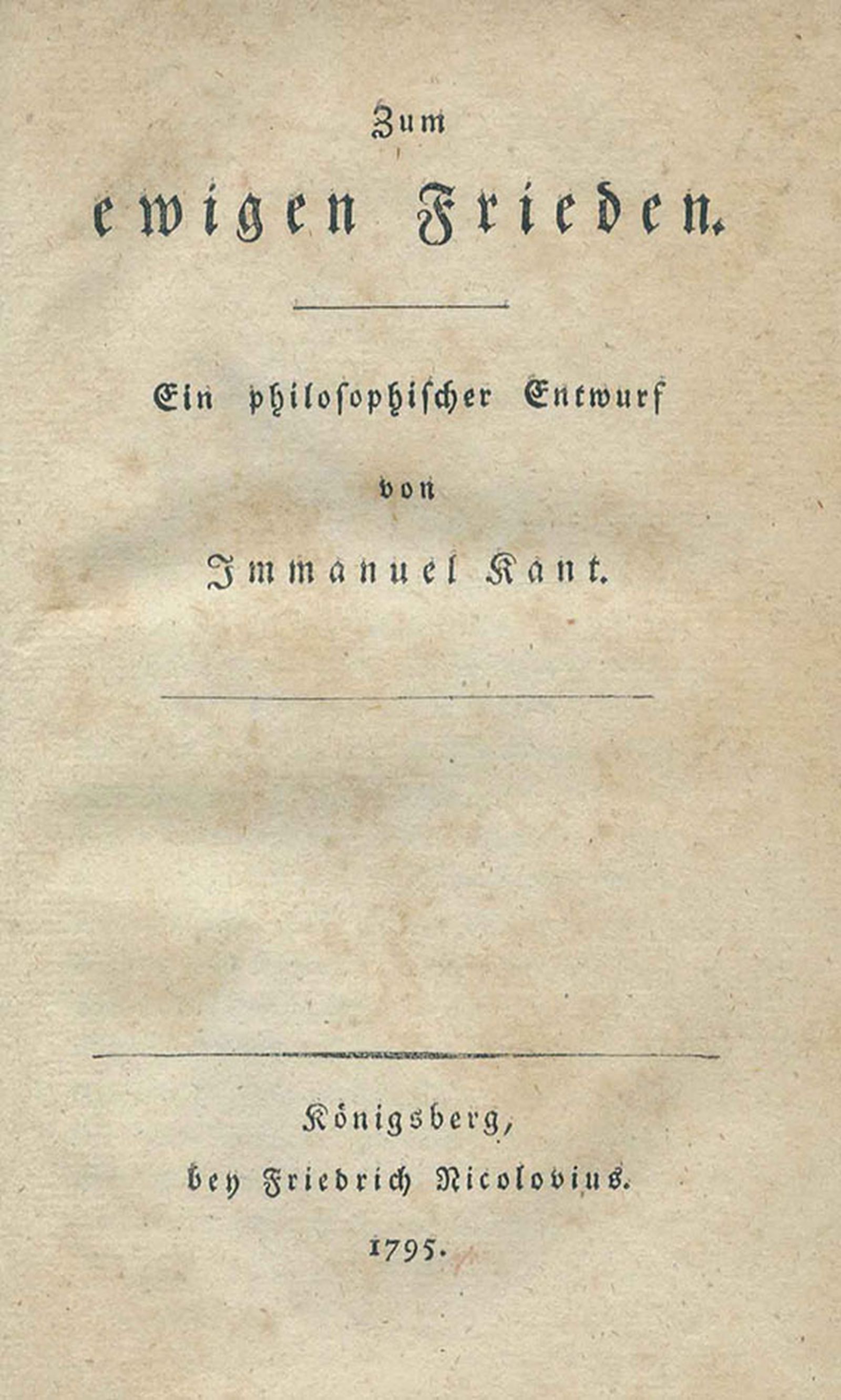

Кант написал «Трактат к вечному миру» в 1795 году в нетипичном для себя ироническом стиле. Текст оформлен как юридический документ мирного соглашения между странами, причем речь идет не о временном прекращении огня, а о мире, установленном раз и навсегда.

Рассуждения Канта об условиях вечного мира далеки от абстрактной спекуляции. Они отсылают к конкретному историческому контексту: к периоду революционных войн 1792–1802 годов, которые последовали после Французской революции. Он написал этот трактат в год, когда Франция и Пруссия подписали Базельское мирное соглашение. То есть нестабильность жизни в военное время формирует конкретный политический бэкграунд кантовского произведения, которое ищет радикального решения.

Кант предлагает фундаментальный проект — прекращение войны как таковой и совершение коллективного шага к новым формам международного сотрудничества и сообщества, которое бы называлось «Вечный мир».

Конечно, в самом этом названии заключена ирония, которую Кант объясняет в первых же строках: «вечный мир» — отсылка к надписи при входе в кладбище. Но, с кантовской точки зрения, вечный мир возможен не только на кладбище, среди мертвых, но и среди живых. Ведь в целом люди не находятся в постоянной войне друг против друга и государства гарантируют безопасность своим гражданам, однако же сами государства — в состоянии бесконечной войны. Что положит конец взаимному уничтожению?

Кант понимает, что нельзя просто взять и запретить войну. Но можно создать такие условия, чтобы война стала невозможной. Для этого нужна глобальная координация, которая возможна благодаря трем принципам.

Первый — республиканизм (противоположный деспотизму). Вечный мир подписывается между республиками — обществами, где все решения принимаются представителями народа для общего блага и общего интереса людей. Второй принцип — федерализм: народы сохраняют свой суверенитет как отдельные государства, но постепенно должны развиваться в глобальную конфедерацию.

Третий принцип — космополитизм. Кант пишет о свободе передвижения и гостеприимстве как совершенно необходимых для мирного сосуществования различных стран. Люди должны быть гражданами мира, которому все принадлежат. Отказываясь от гостеприимства и строя стены между странами, в том числе против мигрантов и беженцев, мы движемся в совершенно противоположном направлении от того, куда нас с чистой душой звал Кант: современная форма ведения войны открывает ящик Пандоры, а правительства все больше поддаются влиянию антикосмополитичных трендов.

Надо сказать, что сам Кант, в общем-то, не очень верил в успех своего предприятия, однако писал, что, может быть, состояние вечного мира и недостижимо, но мы должны стремиться к нему как к горизонту. Почему же мы к нему не движемся?

Самый очевидный ответ заключается в том, что политические условия международного мира, которые Кант прописывает, не созданы. Со времен Французской революции республиками были далеко не все государства, и многие люди до сих пор живут при деспотических режимах, которые необходимо ведут к войнам. Ну и проект федерализма тоже не очень-то воплотился в жизнь. Вместо всеобщей конфедерации мы, скорее, имеем дело с враждебными по отношению друг к другу союзами и альянсами государств, наследующими старую империалистическую модель.

Другой ответ на вопрос, почему мы не можем построить космополитичное общество, заключается в том, что некоторые вещи ускользнули из кантовской перспективы. Например, он ничего не знал об антигуманности колониализма, варварском отношении к природе, капитализме, гиперэксплуатации, гендерном и климатическом неравенстве и многом другом.

Однако, на мой взгляд, главная проблема его проекта не политическая и даже не социальная, а скорее философская.

Космополитизм — это прежде всего про автономию, самостоятельность разума, то есть ты мыслишь свободно, отстроившись от своего контекста (пола, культуры и проч.).

И вот здесь-то, в вере Канта в автономию разума, на мой взгляд, и лежит основное препятствие на пути к вечному миру. Космополиты могут быть разных гендеров, политической принадлежности, из разных стран или классов, но мыслят они прежде всего как человеческие существа и таким образом находят общий язык. Они могут друг друга убедить, используя разумные аргументы, и следовать достигнутым соглашениям.

Но можем ли мы действительно мыслить самостоятельно? В долгосрочной исторической перспективе ответ будет скорее отрицательным. По крайней мере это то, что показывает наш политический опыт: как коллективные существа мы на самом деле не мыслим самостоятельно. Каждый действительно думает о чем-то, но общий результат этих размышлений больше похож на потоки бреда.

Зигмунд Фрейд в XX веке утверждал, что за разумом стоит что-то еще, что мы не можем по-настоящему контролировать, — инстинкты и влечения, желания — все то, что он назвал бессознательным. Среди таких импульсов — влечение к смерти, которое, по Фрейду, и объясняет войну. Речь не о желании умереть, а скорее вернуться в материнскую утробу, отдохнуть, предельно замедлиться. И это консервативный инстинкт, который в наших поведенческих решениях играет довольно активную роль и очень часто принимает форму агрессии. Но вместо саморазрушения мы перенаправляем свою агрессию на соседа. И такое может случаться с целыми странами. При этом страны, говорит Фрейд, которые вдруг впадают в состояние войны, оправдываются высокими моральными идеалами. Наиболее яркий пример этого противоречия — религиозные войны.

Но есть и хорошие новости. Есть гораздо больше вещей, чем агрессия и влечение к смерти, которые не могут быть подвластны разуму.

Альтернативные опыты мира приходят не из правительственных учреждений, где политики и крупный бизнес договариваются о международных делах. Есть элементы жизни, которые остаются неразличимыми с этих геополитических высот.

Возьмем для примера такую антропологическую категорию, как мирные жители. Они живут на территории, которая оккупирована или занята военными. Прежде они жили здесь и занимались своими делами. И вот перед ними встает выбор: оставаться или бежать (иногда выбора нет, а иногда это сознательный выбор). И они говорят: нет, я никуда не поеду, здесь мой дом, иначе кто будет поливать клубни, доить корову и т. д. Жители начинают упорствовать в мирной жизни. Получается такой неравновесный ответ военной агрессии. Здесь противопоставляются два способа бытия: деструктивный военный и продуктивный мирный.

Военные упорствуют в смерти, в убийстве и уничтожении, в том, чтобы быть убитыми или самим убить. А мирные жители вопреки всему продолжают быть безоружными, создавая мир вокруг себя.

Другая фигура — беженцы. Перед побегом им нужно быстро собрать самое важное. Не всегда есть чемодан, некоторые люди из деревень никогда никуда не выезжали, у них есть только целлофановый пакет, куда они складывают все, что поместится. Дальше они перебегают границу и оказываются в другой стране, где начинают новую жизнь. Беженцы часто оставляют документы, свою прошлую идентичность, но сохраняют какую-нибудь значимую личную вещь, например бабушкино письмо. Это необходимый минимум, позволяющий пронести достоинство через границы. И когда жители принимающей страны говорят, мол, зачем нам беженцы, они не понимают, что мир — это не там, где граждане окопались в своем государстве, закрыли границы и думают, что обезопасили себя.

А мир — это то, что беженец несет в своем маленьком пластиковом пакете, нематериальное достоинство, которое имеет абсолютную ценность сохранения жизни народа.

Интересно, как этнографы описывают архаические формы войны, где присутствуют практики радикального антропоморфизма: грубо говоря, душа приписывается вообще всем живым существам, причем души у всех одинаковые, но тела разные. Соответственно, миры, которые открываются поселившимся в этих телах душам, разные. В современных способах ведения войны тенденция противоположная и ведет к дегуманизации врага, что служит легитимацией насилия в отношении представителей других народов.

Расширение идеи космополитизма в сторону нечеловеческого, на мой взгляд, тоже помогает усовершенствовать Канта. Возможно, агрессивным милитаристским машинам мы могли бы противопоставить гармоничный союз с представителями других форм жизни или техники. Мне кажется, будущее нашей культуры — за умением признавать наличие другой перспективы.

По теме:

10 важных идей Канта. От критики суждения и императива нравственности до радости и сложности быть человеком

«Там нет мирных». Какие стратегии расчеловечивания используют ХАМАС и Израиль, чтобы оправдывать убийство гражданских