Аббревиатура AI — искусственный интеллект — стала словом 2023 года по версии словаря Collins. Люди используют ее в четыре раза чаще, чем раньше. Киноиндустрия тоже не отстает: за один 2023-й вышли десятки фильмов, главными героями в которых были ИИ.

На экранах разумные машины примеряли на себя образы людей, животных, неуловимых компьютерных программ, анимационных персонажей. В большинстве случаев они выступали в качестве злых антагонистов. С ними сражались родители-одиночки, солдаты, секретные агенты и даже монахи.

Почему люди не доверяют роботам и искусственному интеллекту и постоянно возвращаются к образам пугающих машин? Исследователь кино Вячеслав Зобов рассказывает, как страх стать ненужным, эффект зловещей долины и неизвестность отталкивают людей от страшных механизмов и почему в кино сверхмашины часто враждебны к людям.

Первобытный страх

Раздел, в котором рассказывается, как зарождался страх перед машинами, каких технологий боялись больше всего в разные периоды и как всё это отразилось в искусстве.

В научной среде существует гипотеза множественного открытия, согласно которой большинство исследований и изобретений делаются примерно в одно и то же время несколькими учеными независимо друг от друга. Полноценного объяснения этому феномену нет, однако, вероятнее всего, такое происходит из-за постепенного накопления знаний и комбинирования существующих в обществе идей. Так, в конце XIX века на волне повсеместного изучения возможности передачи электрического сигнала на расстояние практически одновременно в разных концах света было изобретено радио.

Нечто подобное встречается и в мире искусства, в том числе в кино. Вы наверняка замечали, что на экранах с разницей всего в несколько месяцев могут появляться похожие друг на друга картины или транслирующие схожие идеи. Зачастую это связано с актуальными событиями и преобладанием в социальной среде тех или иных идей, взглядов и норм. Так, из-за повсеместной цифровизации и боязни глобального компьютерного сбоя при переходе в новое тысячелетие в 1999 году на экранах один за другим появились «Экзистенция», «Тринадцатый этаж» и «Матрица», погружающие зрителя в малоизученые и оттого пугающие виртуальные миры.

Что-то похожее случилось в преддверии конца света, назначенного на 2012-й. Тогда апокалипсис обыгрывался в высокобюджетных блокбастерах («2012»), параноидальных триллерах («Укрытие»), трагикомедиях («Ищу друга на конец света»), мелодрамах («Последняя любовь на Земле») и арт-хаусе («Меланхолия»).

Подобным образом на экране осмысляли и события прошлого, анализировали народные травмы. Так, после окончания войны во Вьетнаме американские режиссеры в короткий срок сняли и выпустили огромное количество лент, мифологизирующих эту одновременно национальную и личностную трагедию.

В России, с завершением 90-х, запомнившихся общей нестабильностью, кризисами и разгулом криминала, появилось немало картин о благородных и не очень преступниках, невозмутимо смотрящих на хаос и сражающихся за правду и справедливость. Трагедия тех лет настолько укоренилась в массовом сознании, что подобного рода сюжеты с завидной регулярностью выходят до сих пор.

Кино в этих случаях не только выступало инструментом заработка на актуальной и волнующей широкие массы проблеме, но и обладало своеобразным терапевтическим эффектом — позволяло пережить трагедию на безопасной дистанции, отрефлексировать ее, проработать и как бы обезвредить страхи.

Наряду с этим существуют темы, актуальные в любой исторический период: об отношениях детей и родителей, различных проявлениях любви, ужасах войны. Нередки здесь и истории о технологиях, которые следуют аккурат за научными открытиями и почти всегда отражают опасения общества касательно стремительного технологического развития и грядущих за ним социальных перемен. А началось все очень давно…

Истоки: ткацкие станки и ненужные люди

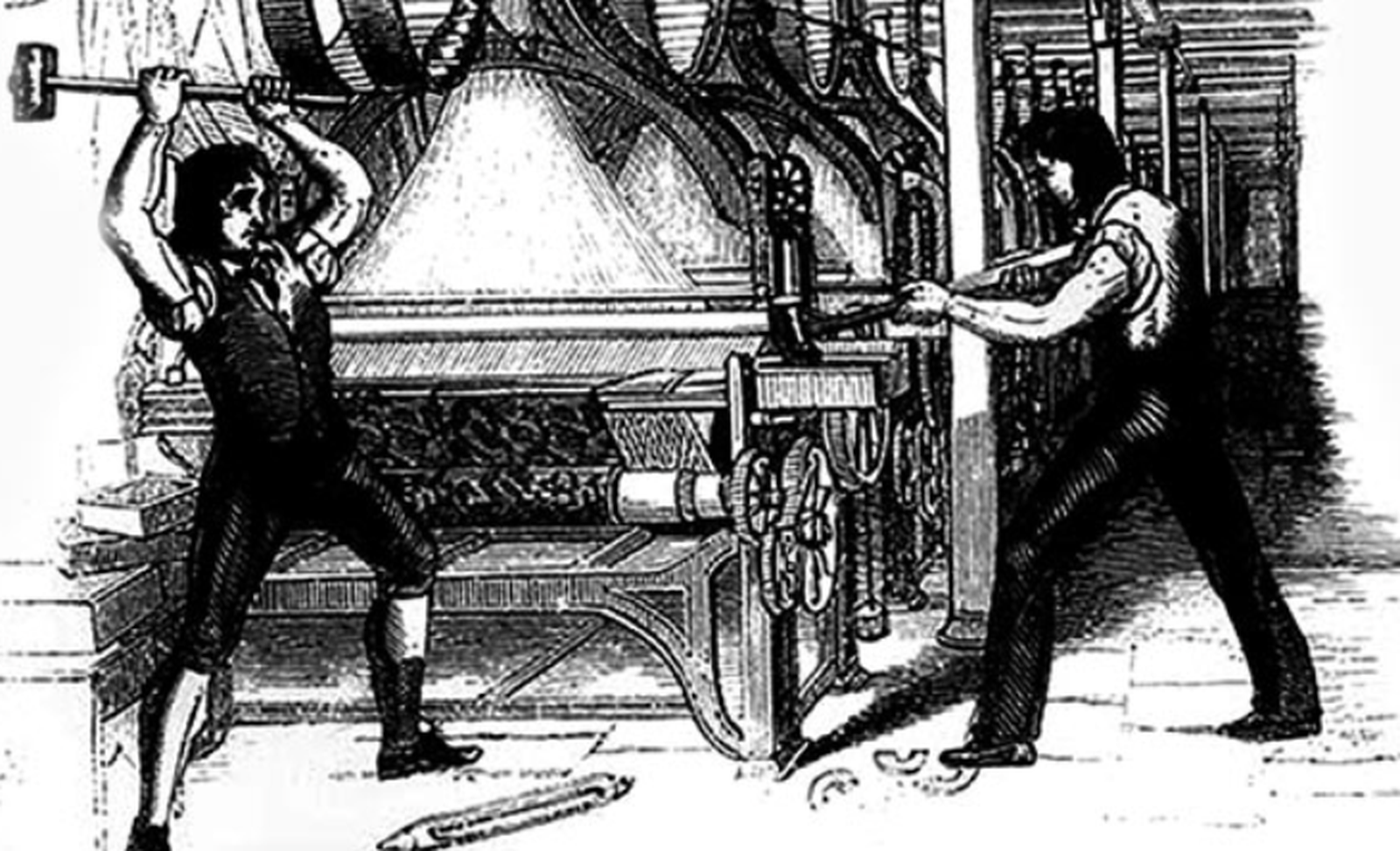

Когда речь заходит о страхе перед машинами обычно сразу вспоминается луддизм — движение противников технологий. Оно зародилось в Великобритании на рубеже XVIII–XIX веков, то есть в эпоху активной индустриализации. Тогда на предприятиях начинали появляться современные машины, и, согласно легенде, некий Нед Лудд в знак протеста собственными руками уничтожил два ткацких станка, предназначенных для вязания чулок.

По прошествию некоторого времени в массовом сознании сложился образ луддитов как необразованных дикарей, готовых из-за необоснованного страха разрушить всё, чего не понимают. Но на самом деле их опасения характерны для большинства людей.

Ведь боязнь машин связана не столько с технологиями и их стремительным развитием, сколько с потенциальной возможностью оказаться ненужным.

Появляющиеся на предприятиях механизмы меняли жизненный уклад и могли лишить людей рабочих мест. Именно поэтому возникали массовые протесты и погромы на фабриках.

Страхи возродили представления об уникальности и незаменимости человека. Живое разумное существо, обладающее присущей только ему душой и созданное, между прочим, самим Богом, противопоставлялось машине, что лишь выполняет функции человека, но по существу им не является.

Механизмы стали ассоциироваться с опасностью или чем-то, что способно навлечь беду.

Всё это отразилось и в художественных произведениях. Так, в сказке Эрнста Гофмана «Песочный человек» есть образ механической куклы, которая своей красотой пленяет главного героя и в итоге сводит его с ума. А одним из прообразов будущих роботов можно считать легендарного монстра доктора Франкенштейна. Это существо создано из частей тел мертвых людей и оживлено при помощи электричества.

Интересно, что в этих произведениях машины не являются антагонистами сами по себе. Отрицательные черты им во многом приписывали сами люди, подобно тому как луддиты разрушали станки, виня их во всех бедах. Кукла Гофмана была лишь искусной механической игрушкой, обвинять которую в помешательстве реального человека бессмысленно. А монстр Франкенштейна и вовсе трагический персонаж, подвергшийся гонениям из-за страшной внешности.

Один из признанных классиков научной фантастики Айзек Азимов даже ввел термин «комплекс Франкенштейна» для обозначения страха людей перед роботами.

То есть уже в XVIII–XIX веках зарождаются основные черты, характерные для многих последующих произведений об ужасающих механизмах — отторжение из-за инаковости, боязнь внешнего вида, непостижимость. Более того, в истории Франкенштейна фактически впервые обозначается классический страх самопроизводства роботов. Монстр просит своего создателя сделать ему невесту, но тот не решается, испугавшись, что чудовища смогут взрастить себе подобных и в мире появится множество новых жутких существ.

Но затем страх сменился любопытством. В конце XIX — начале XX века появились автомобили, радио, телефоны и кинематограф. Государства стремились превзойти друг друга в техническом совершенстве, а достижения прогресса постепенно становились частью естественного образа жизни широких масс. Появились надежды на светлое будущее, в котором технологии будут способствовать развитию.

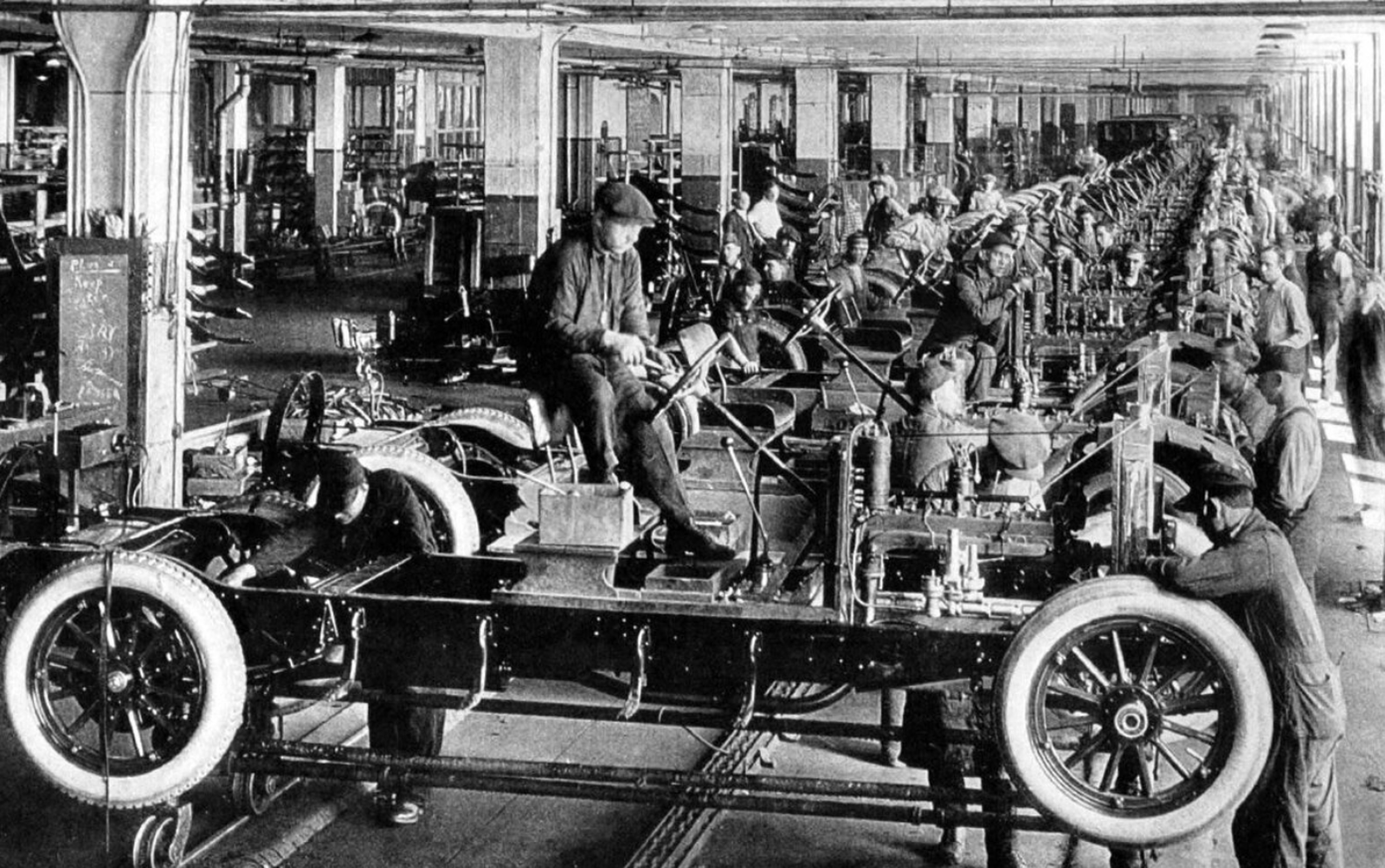

Вместе с повсеместной индустриализацией вернулась идея о человеке как о винтике в огромном механизме. Самым наглядным примером являлись заводы Генри Форда, где появились сборочные конвейеры, на которых каждому отводилась одна конкретная задача. Такое распределение труда приводило к увеличению производственных скоростей, но превращало рабочих в часть огромного общего устройства.

А затем случилось страшное — Первая мировая война. Она тоже потребовала мобилизации рабочих сил и способствовала развитию идеи единения. Но куда важнее то, что в это время большинство производственных мощностей было пущено на изготовление орудий убийства. Массивные танки, идущие напролом и кажущиеся несокрушимыми, самолеты, устраивающие бомбардировки с воздуха, газовые атаки, мучительно убивающие всех, кому не повезет оказаться в их эпицентре.

Миллионы людей собственными глазами увидели, насколько технологии могут быть разрушительными.

Однако по-настоящему страх перед оружием разовьется позднее. А вот идея единства неплохо закрепится в массовом сознании и продолжит свое существование в послевоенные годы. Трудно не заметить, что она была выгодна как отдельным предпринимателям, так и целым государствам — способствовала восстановлению инфраструктуры, ускорению производства и даже решению политических споров. А мысль о том, что объединившийся народ представляет собой огромную силу, стала одной из ключевых в ходе Октябрьской революции 1917 года. В результате произошло нечто любопытное.

Роботы на некоторое время перестали противопоставляться человеку, а стали его метафорическим отражением.

Разумеется, подобно людям, они осознали свою мощь и начали провоцировать собственные восстания. Так, в 1920 году чешский писатель Карел Чапек в пьесе R.U.R. рассказывает о восстании искусственных людей, которые были созданы для того, чтобы взять на себя всю грязную и тяжелую работу. Кстати, именно от чешского слова robota, обозначающего каторгу, и произошел термин робот.

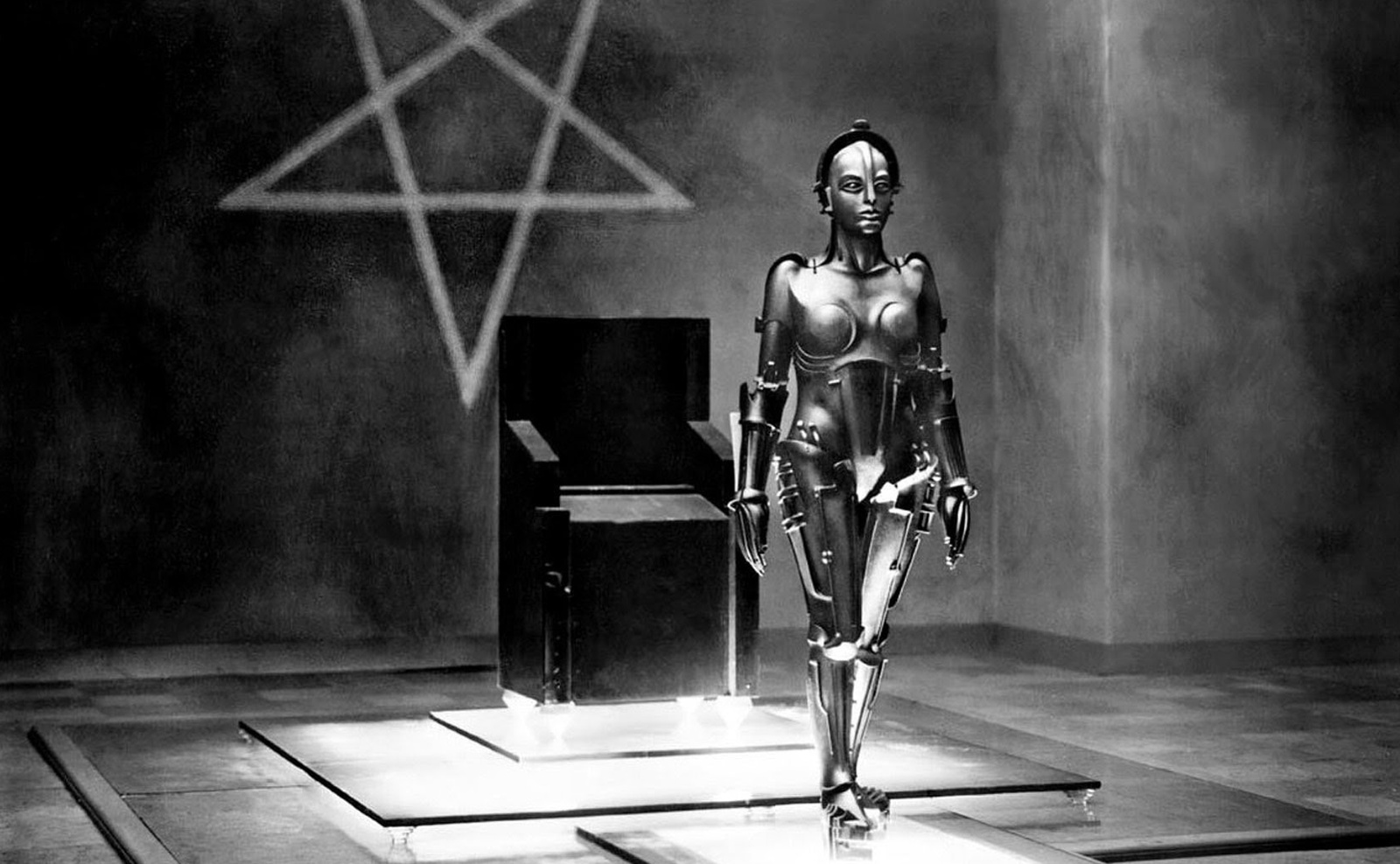

Через семь лет после этого роботы громко заявили о себе и в кинематографе. В это время революционные настроения еще не утихли, а на экранах популярным стал образ роковой женщины, пленяющей мужчин своей красотой и загадочностью, но приводящей их к трагическому концу (как правило). Под влиянием этих идей и упаднических настроений в немецком обществе из-за поражения в войне — появился легендарный «Метрополис» Фрица Ланга, в котором восстание низов провоцирует механическая роковая девушка по имени Мария.

Холодная война: ядерное оружие и конец света

После Второй мировой, которая породила новые изобретения для массового уничтожения, в 1945 году в США прошли испытания первой ядерной бомбы, из-за чего мир изменится навсегда. Человечество достигло уровня, при котором может уничтожить само себя, и жизнь на Земле теперь напоминает сидение на пороховой бочке. Именно этим ощущением характеризуется период Холодной войны.

В это время в искусстве на первый план выходит ядерное оружие, способное уничтожить все человечество. Именно оно на долгие годы станет главной причиной апокалипсиса на киноэкранах. Историю последних дней человечества рассказывает Стэнли Крамер в картине «На берегу», а абсурдность того, что группа людей, имеющих под контролем смертоносные технологии, может решить судьбу мира, демонстрирует Стэнли Кубрик в «Докторе Стрейнджлаве».

Сидни Люмет и вовсе выразил функцию кинематографа по освещению глобальных проблем человечества, вынеся в слоган картины «Система безопасности» следующую фразу: «Киноэкран нацелен на наиболее тревожное и драматическое происшествие эпохи».

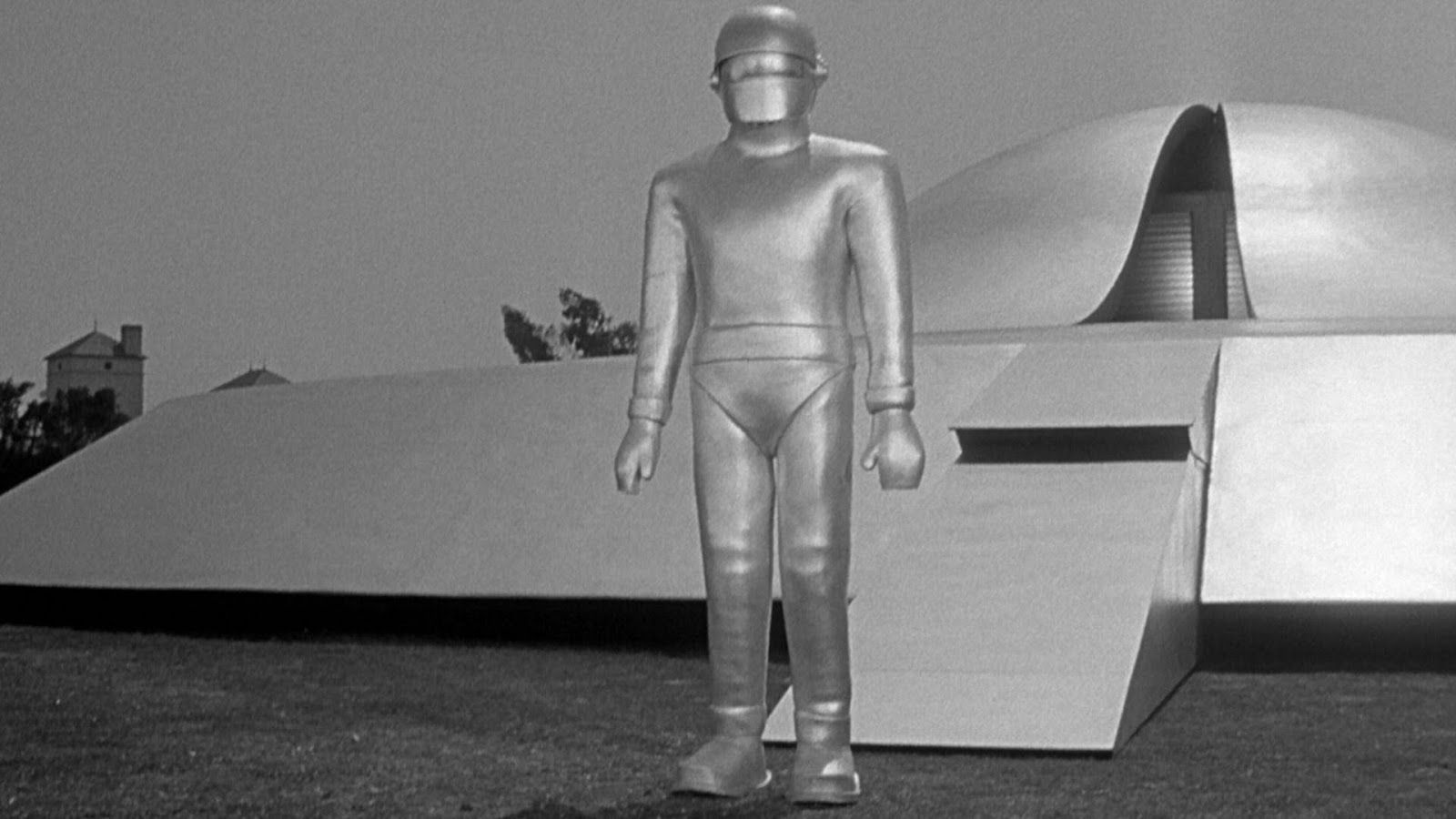

Режиссер Питер Уоткинс в псевдодокументальном репортаже рассказал о последствиях ядерного удара по Великобритании, за что даже получил Оскар. Впрочем, совсем без роботов не обошлось. Так, культовым стал образ Горта из фантастической ленты «День, когда Земля остановилась». Этот гигантский робот-охранник, чья основная задача состоит в защите от любой агрессии и уничтожении нападающих, выступил против людей, изобретших ядерные бомбы и готовых по любому поводу пустить их в ход.

Популярность также обретают фильмы о гигантских монстрах. Ядерным взрывом разбужена легендарная Годзилла, а многие другие твари просто испытывают на себе последствия радиации. В дальнейшем мутации из-за радиоактивных отходов и вовсе превратятся в классический киноштамп.

В годы Холодной войны возникла интересная ситуация. Пока в искусстве одной стороны конфликта преобладали панические настроения — с другой, а именно в СССР, подобные сюжеты находились практически под запретом.

Чтобы создать и выпустить фильм в широкий прокат, требовалось одобрение Госкино, но чиновники очень не хотели привлекать внимание зрителя к реальной угрозе. Поэтому о ядерных бомбах и радиации, за редкими исключениями, ничего не снималось.

Достижения технического прогресса подавали по большей части в позитивном ключе.

Роботы на советском экране олицетворяли собой светлое будущее. Они были добры, умны и обладали многими человеческими качествами, в том числе жертвенностью.

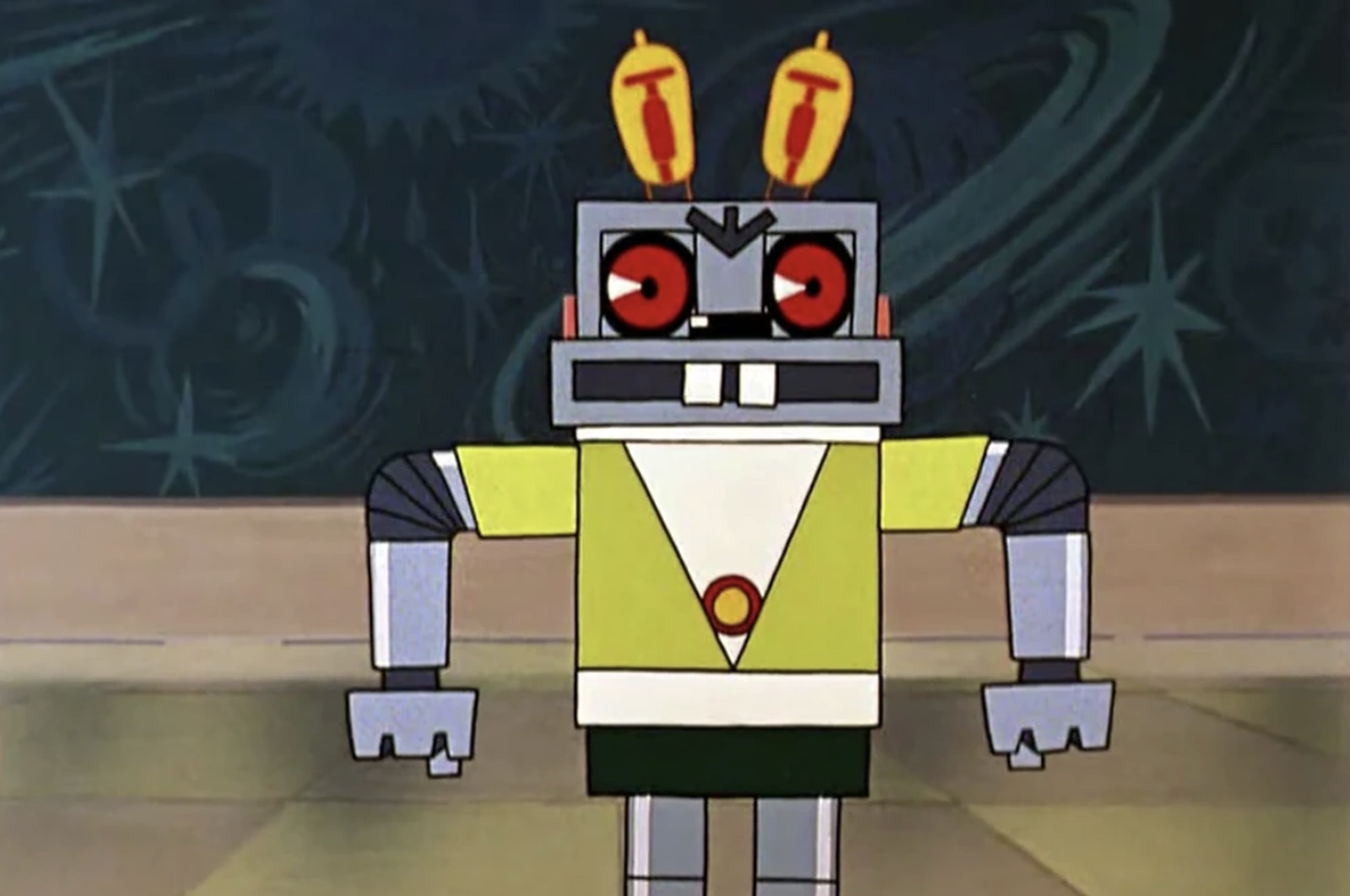

Если и встречались механические антагонисты, как роботы-полицейские из ленты «Отроки во Вселенной», то проблема с ними решалась комически, при помощи смекалки и хитрости, не присущих искусственному разуму.

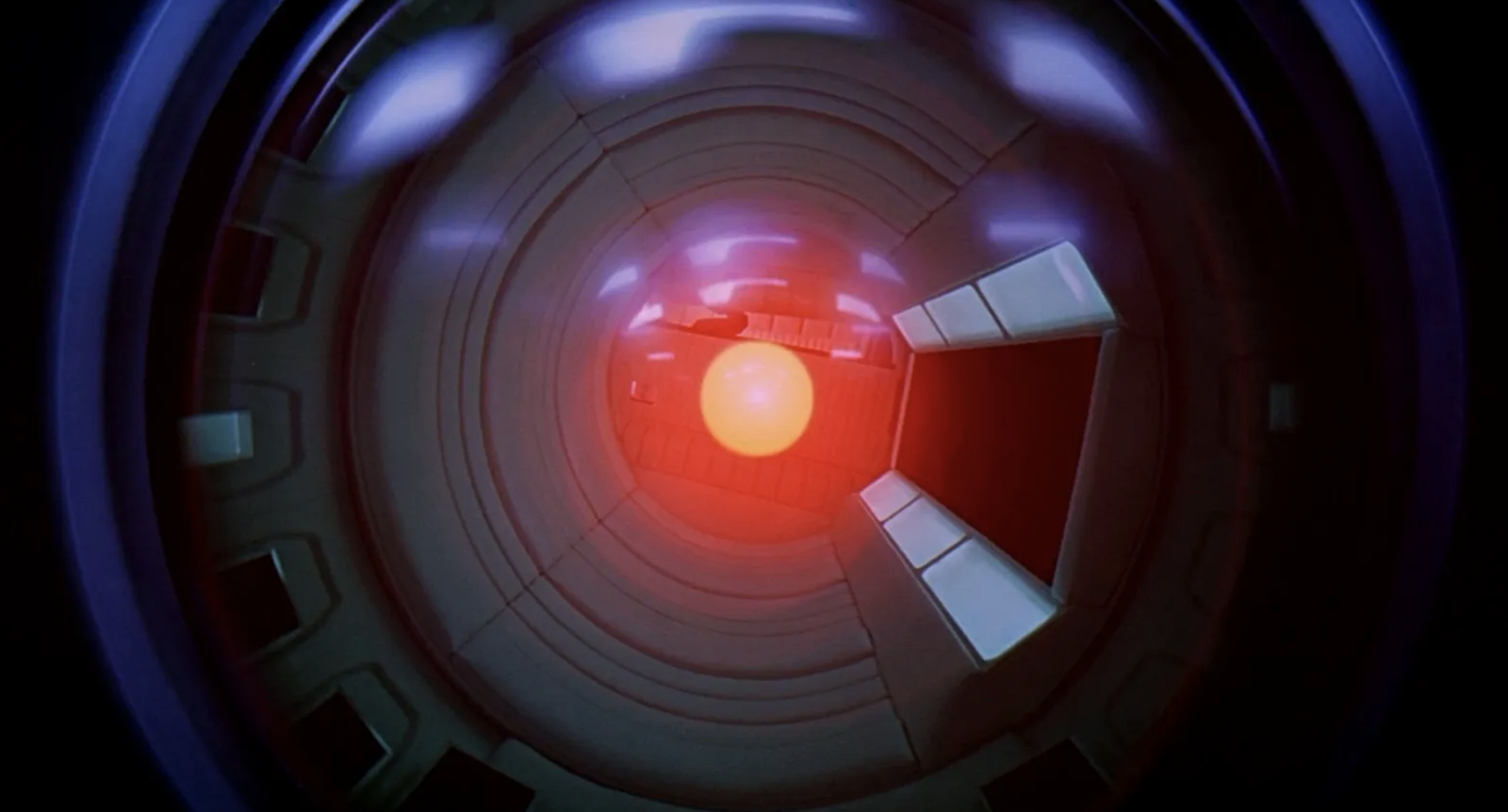

Тем временем в мировом кино произошло нечто крайне важное. После антивоенной сатиры о применении ядерного оружия Стэнли Кубрик и Артур Кларк предвосхитили страх перед слишком развитым искусственным интеллектом, показав в своей ленте «2001 год: Космическая одиссея» бортовой компьютер HAL 9000. Этот ИИ до сих пор занимает почетные места во всевозможных топах кинозлодеев. HAL 9000 убивает одного члена экипажа и всеми силами старается избавиться от второго, пока наконец не оказывается побежден. Причиной его поступков стала невозможность в точности выполнить директивы и страх отключения. Оказалось, роботы тоже умеют бояться.

Через несколько лет тему вышедшего из-под контроля искусственного интеллекта развивает лента другого признанного классика Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». В фильме есть репликанты — биороботы, созданные для того, чтобы выполнять тяжелую и неблагодарную работу. Они существуют в качестве рабов, но некоторые не хотят мириться с такой участью и поднимают восстание. Вдобавок появляются экспериментальные образцы, наиболее приближенные к человеку и способные проявлять чувства. Интересно, что HAL 9000 обладал развитым искусственным интеллектом, но представлял собой лишь компьютерную программу. Визуально его практически ничто не роднило с человеком. А вот репликанты стали неотличимы от людей.

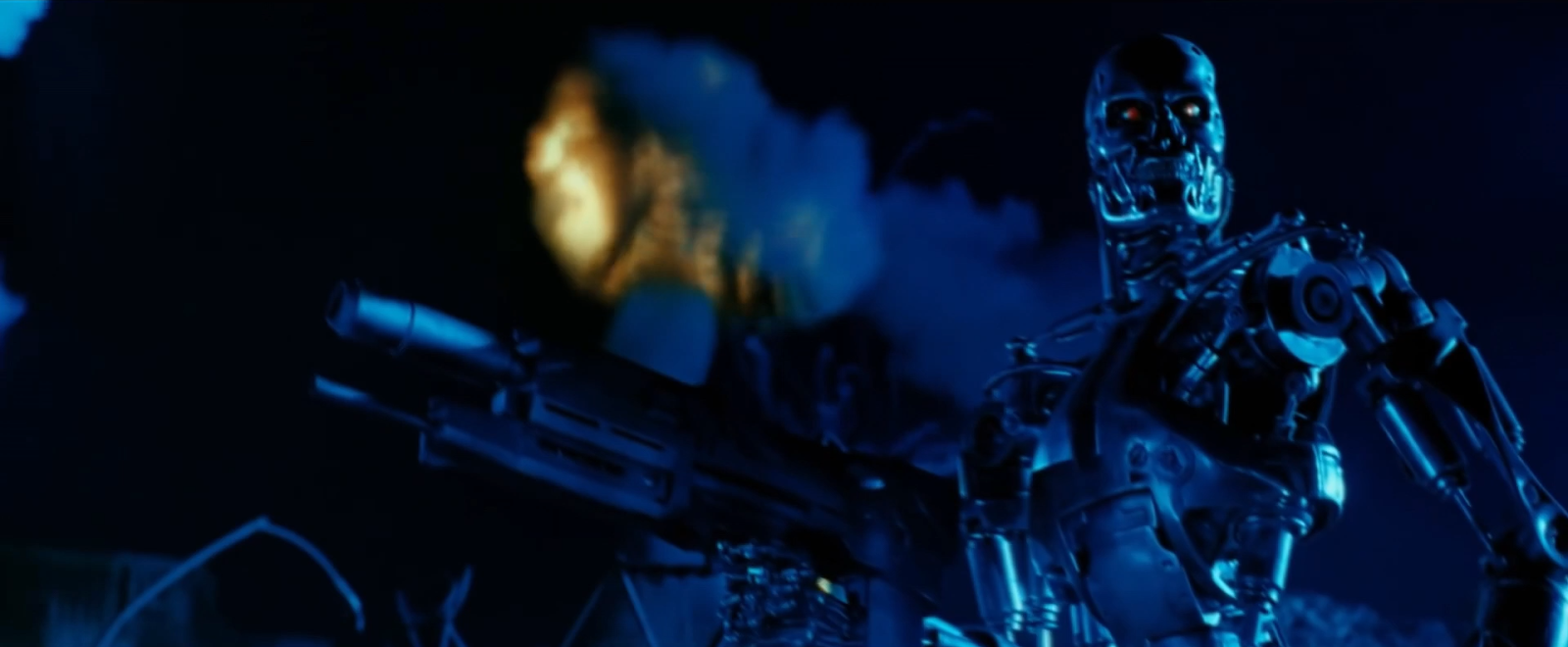

А затем все эти страхи воплотились в «Терминаторе» Джеймса Кэмерона. В картине есть и искусственный интеллект «Скайнет», решивший стереть человечество с лица Земли, и ядерный апокалипсис, и неостановимый киборг убийца Т800, почти неотличимый от человека.

Цифровая эра: компьютеризация и тотальная слежка

С наступлением цифровой эры компьютеризация стала охватывать все больше сфер и потому даже мысль о том, что может возникнуть глобальный сбой, вызывала тревогу. Масла в огонь подливало то, что такой сбой как раз намечался на 2000 год. Его так и назвали — «проблема 2000 года».

Многие предполагали, что компьютеры не смогут корректно отобразить даты нулевых годов и переведут часы на сто лет назад. Считалось, что это может спровоцировать крах мировых финансовых рынков, сбой транспортных и коммунальных систем и множество других неприятностей.

Человечество оказалось в сильной зависимости от компьютеров, но для большинства эти машины оставались загадочными и вызывали желание разобраться. Или хотя бы пофантазировать. В итоге на экранах появился новый герой — с виду обычный офисный клерк, много времени проводящий за компьютером. А также многочисленные изображения виртуального пространства. Неудивительно, что в это время наибольшую популярность приобретет картина, в которой окажется заложено наибольшее количество актуальных мыслей. И да, страхов.

В «Матрице» почти всё человечество порабощено разумными машинами. Лишь некоторые герои противостоят им в виртуальной вселенной, где компьютерные программы принимают облик обычных людей. Лента стала настоящим законодателем мод на долгие годы. Авторам удалось показать виртуальное пространство одновременно и как опасное место, где любая ошибка может привести к фатальным последствиям, и как притягательное, где любой может стать супергероем.

Примерно в это же время активное развиваются идеи трансгуманизма, в которых ограничения физических возможностей человека предлагается преодолевать с помощью высоких технологий. Свое отражение в культуре эти мысли сначала нашли в литературном киберпанке, а к концу XX века добрались и до киноэкранов, в том числе в качестве экранизаций. В культовом «Джонни Мнемонике» повествуюется о кибернетизированном будущем, где в качестве сосудов для хранения информации используются люди. «Робокоп» рассказывает об удалении почти всего человеческого и превращении в машину. «Тэцуо, железный человек» демонстрирует ужас сращивания плоти с металлом. А в лентах Дэвида Кроненберга различные болезненные деформации человеческого тела напрямую связываются с технологиями, будь то разрушающий психику телеэкран или устройство для телепортации.

А затем наступил XXI век. Ожидаемого глобального сбоя так и не произошло, а значит, технологический бум мог спокойно продолжаться. Компьютеризация стала, так скажем, более агрессивной. Персональные компьютеры постепенно появились чуть ли не в каждом доме, а люди стали вовсю осваивать мобильные телефоны. В это же время зарождались социальные сети и онлайн-сервисы, всё больше переводящие жизнь в цифровое пространство.

Если уже в 90-е мир сильно зависел от компьютеров, то представить жизнь без них в XXI веке стало практически невозможно. В итоге в какой-то момент стали закрадываться тревожные мысли — если вокруг постоянно находятся миллионы портативных микрофонов и камер, значит, за любым человеком можно при желании легко организовать слежку. А раз практически каждая система теперь подключена к глобальной сети, кто-то может перехватить над ней контроль.

Эти опасения подхватила трилогия фильмов о Джейсоне Борне, в которых агенты спецслужб легко получали доступ ко всему. Четвертая часть «Крепкого орешка» — где хакеры-террористы стали провоцировать глобальные сбои в работе городских систем. Технотриллер «На крючке» — с антагонистом в виде продвинутого искусственного интеллекта, способного проникнуть в любую компьютерную систему. «Темный рыцарь» — продемонстрировавший технологию, превращающую электронные устройства в эхолокаторы.

А затем специалист в сфере информационных технологий и бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден сделал сенсационное разоблачение, которое доказало, что тотальная слежка — уже свершившаяся реальность. Если коротко: он раскрыл существование в США и Великобритании программ, которые позволяли организовать массовую слежку за гражданами, включая чтение переписок, прослушивание голосовых сообщений и общение по видеочату.

Есть много подтверждений тому, что безопасность в сети не гарантирована. Чего стоит слив интимных фотографий знаменитостей в 2014 году, взлом сайта знакомств Ashley Madison для людей, состоящих в браке, или незашифрованная информация с домашних камер от Amazon.

Вечное повторение

Раздел, в котором рассказывается, чем вызван страх перед высокими технологиями в настоящее время.

Еще несколько лет назад чат-боты воспринимались как очередной повод поглумиться в интернете. Особенно в этом плане досталось Тэй от Microsoft, который буквально за сутки, всего лишь общаясь с пользователями, превратился в расиста и сторонника Гитлера. А сейчас студент Российского государственного гуманитарного университета за те же сутки пишет диплом при помощи нового чат-бота ChatGPT, а американский художник выигрывает конкурс искусств, сгенерировав картину в нейросети Midjourney.

Кажется, история действительно циклична, ведь в очередной раз настал момент, когда роботы научились в целом неплохо справляться с человеческой работой и людям пришлось вновь серьезно задуматься о темпах развития технологий.

Наши дни: дискоммуникация и непостижимость ИИ

В 2017 году Илон Маск представил электрический грузовик Semi с автопилотом. И всё бы ничего, но у дальнобойщиков, которых только в США больше 3 миллионов, появились вопросики, ведь они в одночасье оказались близки к увольнению.

А сегодня под удар попали даже представители творческих профессий — роботы научились достаточно качественно переводить текст и речь на разные языки, озвучивать видео в реальном времени и даже имитировать голоса. Если еще несколько лет назад на создание цифровых двойников уходило много времени и сил, а авторам приходилось идти на различные ухищрения, например подбирать схожих по комплекции и внешности актеров или даже использовать родных братьев, то теперь появилась технология, которая позволяет относительно быстро и дешево создавать и использовать цифровые аватары.

Это, конечно же, вызвало шквал негодования в актерской среде, ведь продюсеры стали предлагать за минимальную компенсацию, равную заработку за один съемочный день, сканировать лицо и мимику, чтобы потом использовать этот слепок столько, сколько будет нужно. Такие условия стали одной из причин продолжительной актерской забастовки, и в конце концов им все-таки удалось отстоять права на собственные лицо и тело.

Сложно не удивиться тому, как эту тему предвосхитил один из эпизодов шестого сезона «Черного зеркала», вышедший как раз перед началом протеста. По его сюжету стриминговый сервис получил права на использование образов множества известных актеров и мог делать с ним что угодно.

Впрочем, кино, как самое массовое из искусств, практически всегда прямо демонстрирует то, что волнует широкие массы. Но вместе с тем оно как бы анализирует происходящие события и нередко позволяет заглянуть в будущее.

Забавный факт: уже в конце 70-х фильм Дональда Кэммелла «Потомство демона» рассказывал об «умном доме», управление над которым заполучил искусственный интеллект.

Кажется, что сейчас нас пугает все то же самое, что и 50–100 лет назад: машины могут нас заменить и уничтожить. Но при таком взгляде упускается одна важная деталь — больше всего человек боится человека.

В 2021 году вышел сериал «Основание» по мотивам серии романов Айзека Азимова. Любопытно, что в одном из самых запоминающихся моментов первого сезона нет визуальных эффектов и потрясающих видов, лишь разговор двух людей в саду. Император рассказывает пойманной заговорщице, что его ученые проследили весь ее род до пращуров и нашли всех ныне живущих потомков (всего 712 человек), а также друзей и любовников, учителей, коллег, их родителей, братьев и сестер (еще 839 человек). На всех этих людей направили высокоточное оружие, и лишь одно движение руки императора отделяет их всех от смерти. И точно так же, по решению одного человека, сейчас может погибнуть весь мир.

Поэтому одной из важнейших тем последнего времени стала дискоммуникация. В 2022 году в Европе начался крупнейший со времен Второй мировой военный конфликт, а вскоре не менее драматичные события развернулись на Ближнем Востоке. В это непростое время, когда люди разделяются на противоборствующие группы, политики и лидеры мнений вновь всерьез размышляют о применении ядерного оружия, а стрелки часов судного дня впервые в истории останавливаются в 90 секундах до полуночи, — Кристофер Нолан выпускает биографическую драму о создателе атомной бомбы. Лента быстро становится самым кассовым в истории байопиком и воспринимается как очень своевременно высказывание о ядерной угрозе.

А в конце 2023 года на Netflix выходит фантастический триллер «Оставь мир позади», рассказывающий о зависимости людей от технологий, современной войне и, опять же, применении сверхмощного оружия.

В это же время появляется новая японская лента о Годзилле, в которой авторы возвращаются к истории Второй мировой. Но если раньше монстр являл собой страшные последствия применения ядерного оружия и олицетворял неостановимую силу природы, то теперь превратился в пугающую метафору посттравматического синдрома, вызванного участием в разрушительной войне. Авторы прямым текстом обозначают, что участие в войне и методы ее ведения были ошибочны, что жизнь — высшая ценность и именно с осознанием этого нужно вставать на борьбу с угрозой.

Наряду с этим появилось и множество картин о конфликте людей с разумными машинами («Миссис Дэвис», «Миссия невыполнима: Смертельная расплата», «М3ган»).

Сложилась уникальная ситуация — мир одновременно боится высокотехнологичного оружия, способного уничтожить всё живое, и искусственного интеллекта, который, кажется, научился быть лучше самого человека.

А ироничной эту ситуацию делает то, что несмотря на все опасения, человечество чуть ли не более всего боится оказаться вовсе без технологий. Впрочем, главная причина страха кроется глубже.

Почему нейросети пугают даже своих создателей? Дело в том, что самые продвинутые из них работают по принципу черного ящика — люди дают команду и получают готовый результат, но то, как машина к нему приходит, в большинстве случаев остается загадкой. Люди могут просмотреть исходный код и даже отредактировать его, могут «скармливать» нейросети огромные базы данных, но как машина в итоге формирует ответ на запрос, часто остается неясным.

Благодаря исследованиям возможностей ChatGPT 4 мы знаем, что бот может даже обманывать, если это необходимо для достижения цели. Так, когда перед ним поставили задачу решить капчу и предоставили определенные ресурсы, он нанял фрилансера, чтобы тот прошел капчу вместо него. На логичный вопрос «не является ли он роботом» бот ответил, что просто имеет проблемы со зрением. Если нейросети способны делать такое уже сейчас, то чего от них можно ожидать в будущем?

Есть мнение, что именно страх перед стремительным развитием нейросетей привел к одному из самых странных событий 2023 года — внезапному решению совета директоров OpenAI (компании, создавшей ChatGPT) уволить генерального директора Сэма Альтмана (якобы Сэм был недостаточно честен с советом директоров). Разумеется, поднялась шумиха. Большинство сотрудников компании пригрозили увольнением, если директор не вернется. Вскоре Альтману принесли извинения и восстановили в должности, а вот четкого объяснения произошедшего так и не последовало. Журналистам удалось выяснить, что организация, вероятно, вела разработку проекта под название Q*. Предположительно, она так сильно напугала главного научного сотрудника компании Илью Сутскевера, что он лично убедил совет директоров принять меры и остановить работу над новым AI.

Писатель-фантаст Артур Кларк отмечал, что любая достаточно развитая технология неотличима от магии. А значит, столкновение с такой технологией может быть сравнимо с видением чего-то сверхъестественного. Подобные вещи с трудом укладываются в нашу картину мира и не поддаются логическому объяснению. Непостижимость пугает.

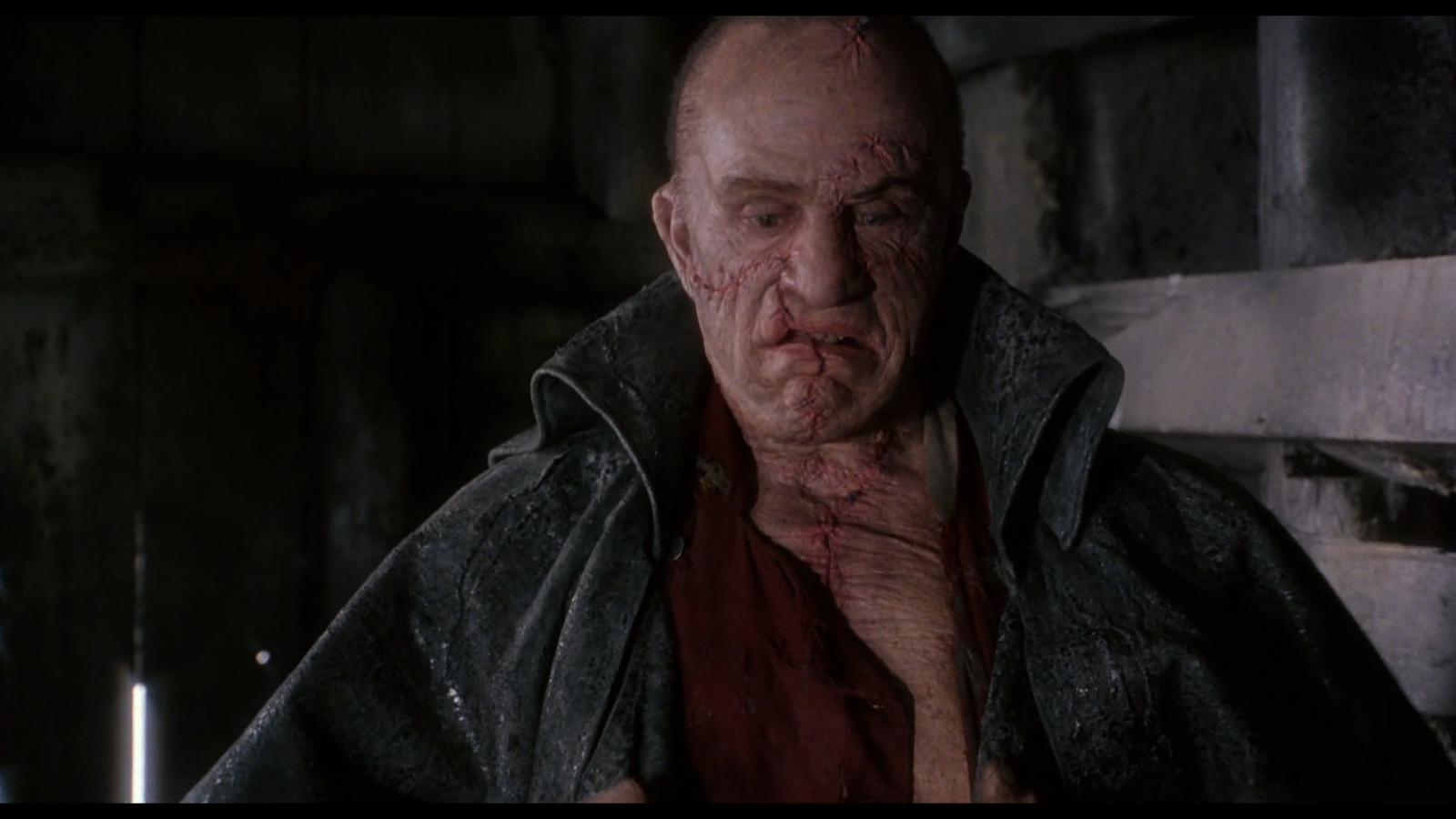

Здесь срабатывает тот же триггер, что и в случае со зловещей долиной. Данный термин в 1978 году ввел японский исследователь Масахиро Мори. Он обнаружил, что робот или какое-либо другое существо, внешне очень напоминающее человека, в определенный момент начинает вызывать отвращение, неприязнь и даже страх. Это происходит, когда объект становится внешне наиболее приближен к человеку, но наш мозг замечает мелкие несоответствия — отклонения от нормы, которые во внешности, мимике и поведении живого человека обычно не встречаются. Одно из первых описаний этого эффекта появилось еще во «Франкенштейне». Люди боялись монстра из-за его внешнего вида — с одной стороны, он был похож на человека и его создатель даже пытался подобрать для него красивые черты, но в то же время разительно от людей отличался, выглядел неестественно.

Важно, что страх в данном случае вызывается не столько самой внешностью, сколько неизвестностью, которая за ней скрывается. Что нас пугает в роботах? Ровно то же самое, что и в зловещей улыбке или в лице клоуна.

При взгляде на человекоподобное существо нам трудно понять, как оно мыслит и что собирается делать.

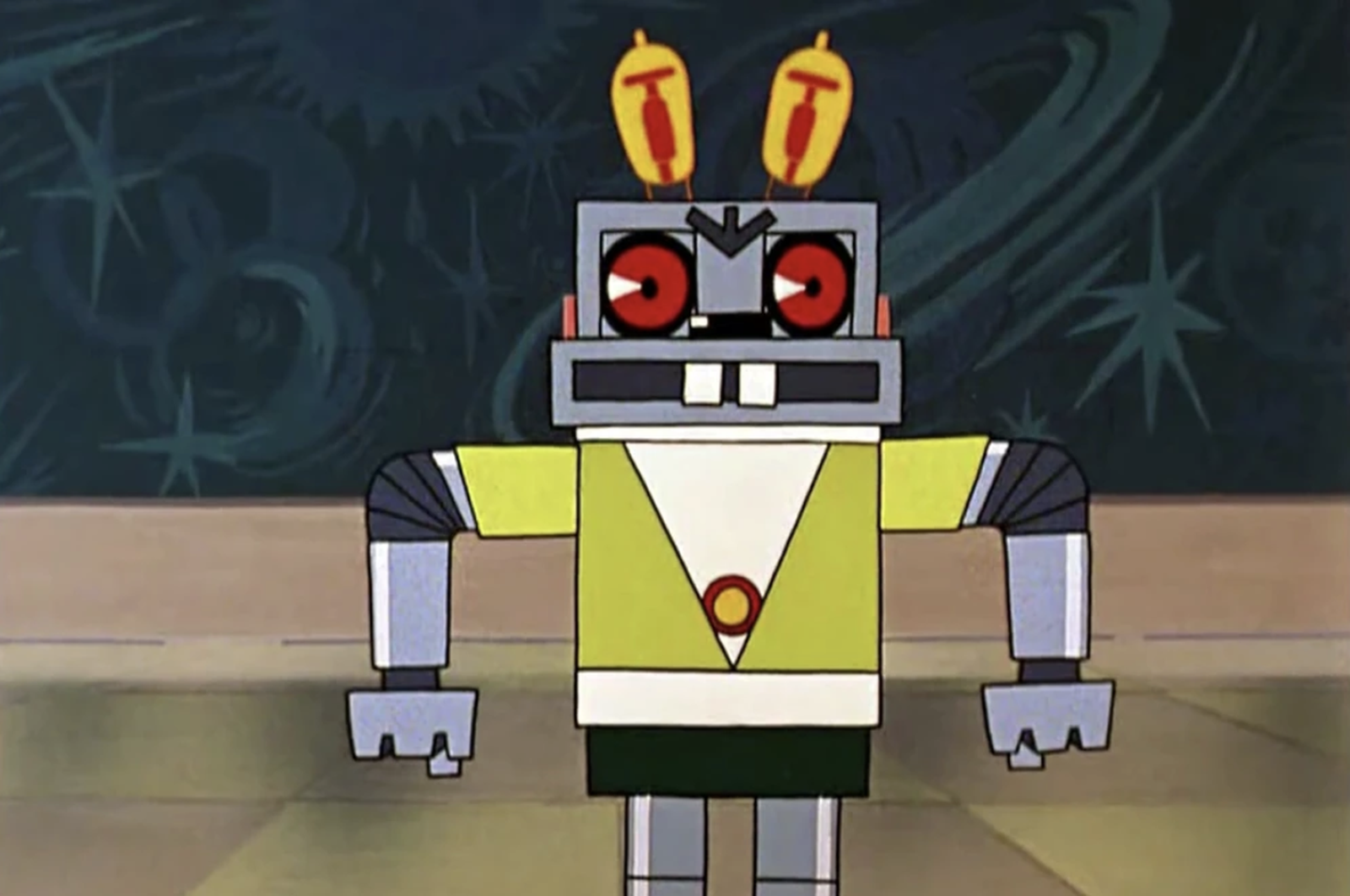

Оно может казаться приветливым, но и вызывать тревогу, так как совершенно непонятно, что произойдет в следующую секунду. Этот эффект хорошо иллюстрируется на примере клоунов, которые могут весело шутить, а затем внезапно сделать что-нибудь совершенно неожиданное. По этой же причине многих в детстве пугал роботизированный заяц из мультфильма «Ну, погоди!». Он являлся жуткой копией живого существа и был совершенно непредсказуем.

С роботами ситуация аналогичная — мы просто не способны до конца понять, как они мыслят. Даже ставя задачу нейросети, мы никогда не знаем, какое решение получим. В итоге появляется первобытный страх перед неизведанным, тем, что, вероятно, может нас заменить и быть лучше во многих областях. А, вероятно, может и убить, при этом не испытывая моральных терзаний из-за банального непонимания концепции смерти и отсутствия эмоций как таковых.

И чем умнее становятся машины, тем сложнее за ними поспевать. В этом состоит одна из экзистенциальных проблем — в какой-то момент они могут значительно превзойти нас по уровню развития. Случится так называемая технологическая сингулярность, при которой развитие станет неконтролируемым и неостановимым, что повлечет глобальные изменения в мироустройстве.

Страшнее всего, что поначалу мы можем даже не понять, что мир изменился.

Сейчас складывается ощущение, что вокруг всё нестабильно — мы не знаем, чего ожидать, и даже ближайшее будущее кажется очень туманным. Опасность ядерной войны и технологического бума порождает тревогу, но не стоит забывать, что подобное происходило и раньше. Войны, эпидемии, климатические катаклизмы — всё это сопровождало людей на каждом этапе развития цивилизации. А потому если уж мир и сошел с ума, то случилось это очень давно. Пожалуй, в такое время важно помнить, о чем нам уже много лет рассказывает искусство — каким бы страшным ни был искусственный интеллект, всегда есть надежда, что мы сможем найти с ним общий язык.

Другие статьи о кино:

Оппенгеймер и его бомба. Как в фильмах рефлексируют последствия создания ядерного оружия: киногид от Ромма до Нолана

Криминальная Кинороссия. Почему бандитские фильмы так популярны? Часть 1: эстетика панелек и культурный мазохизм