Байопик о создателе атомной бомбы «Оппенгеймер» Кристофера Нолана стал триумфатором прошедшей церемонии «Оскар» — картина победила в 7 номинациях, включая лучший фильм, режиссуру, мужские роли первого и второго плана. Тема фильма как никогда актуальна в раздираемом конфликтами мире, в котором всё чаще говорят о возможности третьей мировой. Но «Оппенгеймер» — далеко не первая попытка отрефлексировать в кинематографе последствия создания ядерного оружия.

В обзоре западных и отечественных фильмов про изобретение, применение и влияние атомной бомбы на историю человечества — от «Девяти дней одного года» Ромма и «Планеты обезьян» Шеффнера до сериала «Начальник разведки» — рассказываем, чем взгляд советских режиссеров отличается от американских, как западное кинопроизводство прошло путь от приключенческих до рефлексивных картин, а отечественное — от реалистических и новаторских фильмов до примитивных шпионских детективов, почему изобретение ядерного оружия часто предстает как архетипическое изгнание из рая и как в кинематографе осмысляется вопрос ответственности ученых за свои изобретения и за будущее планеты.

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана

В июле 2023 года вышел фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Трехчасовой байопик о жизни ученого, изобретшего атомную бомбу, оказался интереснее многих детективов и триллеров, режиссерские приемы Нолана сделали историю завораживающе красивой. Тема фильма — создание ядерного оружия — без сомнения, одна из самых актуальных в мире, не исключающем возможность третьей мировой войны. Фильм бьет по всем болевым точкам, смотрит в глаза главным страхам современного человека, ставит вопросы и дает неутешительные ответы.

Нолан любит играть со временем: одна временная петля следует за другой, пласты повествования расширяются и сужаются, все оказывается относительным. В «Начале» этот прием объясняется наличием иной, сновидческой реальности. Во сне время течет медленнее, и там тоже можно заснуть, погрузиться в еще более медленное время, и так далее. Пласты сна при этом связаны с реальным миром, личность, которая погружается в сон, все та же, ее опыт также реален, соответственно, на него можно повлиять через сон.

В «Дюнкерке» все действия происходят в реальности, но в трех разных пространственных точках: на берегу, на море и в воздухе. Три истории разные по длительности: на моле проходит неделя, на море день, в воздухе час, но фильм рифмует их, делая схожими по значимости, в каком-то смысле намеренно сближая разные временные отрезки, создавая неправильную, искаженную оптику, от которой захватывает дух. Время на спасение героев сворачивается на глазах: неделя превращается в день, а день — в час.

В «Оппенгеймере» Нолан вводит и перекрещивает несколько повествовательных линий: слушания Комиссии по атомной энергии для подтверждения допуска главного героя к секретной информации (допуск был отменен), слушания Сената для утверждения Льюиса Штраусса на должность министра торговли, история жизни Оппенгеймера, начиная с его обучения в Кембридже, потом в Геттингене, краткая встреча с Эйнштейном, показанная с разных ракурсов. Оппенгеймер и Штраусс — антагонисты, слушания обоих симметричны, из формальной процедуры они превращаются в страстные допросы, где желание обнаружить правду перемежается с не менее страстным желанием отомстить. Линия Штраусса в фильме снята черно-белой пленкой, видимо, чтобы показать, что его мир, с одной стороны, блеклый и бесцветный, с другой — слишком однозначный. В ходе допроса воссоздается история создания Манхэттенского проекта, взаимодействия антагонистов — бюрократический сюжет превращается практически в детектив.

Первый, очевидный пласт истории — противостояние гениального ученого скромному, как он не хочет себя называть, и завистливому продавцу обуви, такие Моцарт и Сальери. Оба не получают желаемого: из-за мести Штраусса в ходе слушаний отца атомной бомбы лишают доступа к разработке термоядерного оружия, но потом справедливость торжествует — и Штраусса не утверждают на пост министра торговли. Формальному утверждению на этот пост предшествует расследование, которое выявляет недобросовестность Штраусса в отношении Оппенгеймера, сенат голосует против, и даже представлявший его помощник в нем разочарован. Ученый отомщен во всех смыслах: его антагонист пострадал, сам он восстановлен в правах и награжден. Эта история понятна и закончена. Но вопросы, которые задает комиссия Оппенгеймеру, его друзьям, коллегам и жене, поднимают следующий пласт смыслов.

Оппенгеймера проверяют на лояльность Соединенным штатам, но лояльность — термин широкий. Оппенгеймер не передавал информацию советским шпионам, но был уверен, что изобретение атомной бомбы другими странами, в том числе и враждебными — вопрос времени, и выступал за открытые переговоры между военными. С позицией американского правительства времен сенатора Маккарти это не совпадало. Это вообще непопулярная точка зрения в период обострения вражды, которая неизбежно растет с изобретением нового мощного оружия.

И здесь начинает закручиваться безвыходная неоднозначность политических, научных, моральных действий и их последствий. Что можно и что нельзя? Как надо? Нельзя запретить ученым изобретать новое, но новое может стать оружием и приносить разрушение. Страх перед разрушением мира может стать тормозом на пути новой войны, но страх — слишком сильное чувство, чтобы те, кто его испытывают, действовали логически. Можно подавить противника мощным оружием — но есть риск, что он изобретет свое, более мощное. При этом, если не наращивать мощь, противник может решить, что ты слаб, напасть сам. Вселенная, в которой есть атомная бомба, становится очень хрупкой, мир в ней возможен, но не гарантирован, а последствия войны — катастрофичны.

У Оппенгеймера была своя, независимая точка зрения. Он сделал бомбу, отказался подписывать петицию о ее неприменении, но от своих взглядов не отказался, за что пострадал. В конце линий обоих антагонистов фигурирует Кеннеди: он, будучи неизвестным молодым сенатором, голосует против назначения Штраусса, и он же реабилитирует Оппенгеймера и назначает ему награду — премию Энрико Ферми. Нолан назвал свой фильм по имени главного героя, так как, возможно, именно в пути Оппенгеймера, в его личности автор видел дальнейший путь — с тяжелыми решениями, с гибелью сотен тысяч, но с возможностью для существования мира.

Этот пласт в фильме также не последний.

Встреча с Эйнштейном повторяется несколько раз с разных ракурсов — и в линии Оппенгеймера, и в линии Штраусса. Льюис наблюдает издалека, как Оппенгеймер что-то говорит Эйнштейну, после чего Эйнштейн проходит мимо Штраусса, не говоря ни слова. Обидчивый Штраусс подозревает, что разговор был о нем, и Роберт сказал что-то настолько неприятное, что Эйнштейн не захотел после этого даже поздороваться. Это первая встреча Оппенгеймера и Штраусса, она происходит в 1947 году. Оппенгеймер уже отец атомной бомбы, и Штраусс предлагает ему должность в Комиссии по атомной энергии. С этой встречи начинается обида Льюиса и классическое противостояние гения и посредственности, и зритель должен решить, кто из них разрушитель, сеющий смерть (разумеется, Штраусс).

Ни в первый, ни во второй, ни в третий раз разговора Оппенгеймера и Эйнштейна не слышно, зрители наблюдают за ним скромными глазами Штраусса. Продолжаются допросы, слушания открывают все больше и больше фактов и, кажется, устанавливают правду: Оппенгеймер не виноват, мир погубят завистливые штрауссы, а разговор вообще мог быть и не о нем — тут уже, кажется, неважно, о чем говорили Эйнштейн и Оппенгеймер, но Нолан делает еще один поворот, когда зрители уже почти успокоились.

Если Оппенгеймер — отец атомной бомбы, то Эйнштейн в фильме — отец теории относительности, квантового мира, неопределенности. Правда, этот мир ему самому не нравится. Эйнштейн появляется в фильме, когда Оппенгеймеру необходимо проверить расчет: остановится ли цепная реакция расщепления ядра после взрыва или пойдет дальше, атмосфера воспламенится и весь мир будет уничтожен? Теоретические расчеты показывают, что остановится, но это только теория. Эйнштейн проверять расчет отказывается, отдает Оппенгеймеру. После взрыва цепная реакция останавливается, расчет оказывается верным. Тем не менее у озера Роберт говорит Эйнштейну, что цепная реакция запущена, то есть мир будет уничтожен, а расчет — это голая теория.

Оппенгеймер часто говорит о противопоставлении теории и практики: например, упоминает, что его жизнь слишком теоретична, поэтому он помогает коллегам-физикам бежать из Германии, чтобы сделать что-то практическое. К теории можно отнести и интерес Оппенгеймера к коммунистам: он сочувствует их идеям, поддерживает с ними дружеские и романтические связи, но коммунистом на практике не становится.

В разговоре с Эйнштейном звучит еще одна важная мысль: открытие больше самого ученого, предсказать судьбу своего открытия ученый не может.

В этом Оппенгеймер когда-то упрекал и самого Эйнштейна: тот не знает, что создал. Теперь Оппенгеймер признает, что оказался в таком же положении.

Финальный твист разворачивает все предыдущие рассуждения на тему кто виноват и как надо поступить с атомной бомбой в сторону полной неопределенности: мы не знаем, что будет и что делать, от нас мало что зависит, и перед лицом этой неопределенности не важно, кто ты: Оппенгеймер или Штраусс. Мир можно познать до какой-то степени, но там нет законов и логики — скорее, музыка, которую можно услышать (о чем говорит Оппенгеймеру в самом начале его кембриджский преподаватель), и как мир ответит — неизвестно.

На такой философской ноте фильм заканчивается.

Оппенгеймеры западного киномира

Сейчас «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — самый знаковый и известный фильм о том, как была сделана атомная бомба, — возглавляет рейтинги киноитогов 2023 года. Конечно, это не единственная картина, которая рефлексирует появление смертоносного оружия. Ведь атомная бомба изменила мир и человека в нем. И произошло это не вчера, а в 1945 году, то есть без малого 80 лет назад. Что же снимали на тему создания и применения ядерного оружия на протяжении этого времени?

Не претендуя на исчерпывающее исследование, проведем небольшой обзор. Поскольку бомбу изобрели в Америке, начнем с кинопродукции США, где фильмов об изобретении атомной бомбы снимали не очень много и углубились в эту тему сравнительно недавно. Кроме звездного «Оппенгеймера» есть сериал «Манхэттен» 2014–2015 годов, в котором речь также идет о том, что происходило в Лос-Аламосе, о хитросплетениях вокруг создания бомбы и производственных интригах, которые становятся судьбоносными.

Полудокументальная лента «Осуждение Роберта Оппенгеймера» 2008 года, где в центре повествования также история слушаний и запрета доступа Оппенгеймеру к термоядерным исследованиям. Фильм снят на пересечении жанров: документальная хроника, исторические справки и интервью с физиками-теоретиками чередуются с актерским воспроизведением слушаний Комиссии по атомной энергии.

Картина 1986 года «Манхэттенский проект», не основанная на документальных событиях, — история повествует о попытке старшеклассников создать ядерную бомбу для выставки по естествознанию. В этом фильме снялись звезды сериалов девяностых-нулевых: Синтия Никсон и Роберт Шон Леонард. Создателю атомной бомбы посвящен также семисерийный сериал BBC «Оппенгеймер» 1980 года, к которому после выхода фильма Нолана, на волне интереса к теме, компания открыла доступ.

Кажется, что до 1980 года про атомное оружие с точки зрения науки не снимали ничего, словно Труман в нолановском фильме оказался прав (во всяком случае, на какое-то время), и людям действительно не так важно было, кто создал бомбу, важнее — кто ее сбросил. Фильмов о ядерном оружии при этом создавалось огромное количество, в основном, фантастических триллеров и хорроров, начиная с культовой «Планеты обезьян» 1968 года с его многочисленными сиквелами и «Машины времени» 1960 года. Первая картина — антиутопия о событиях конца пятого тысячелетия: группа астронавтов из прошлого оказывается на земле, управляемой обезьянами, человечество исчезло после ядерной катастрофы.

Второй фильм снят по одноименному роману Герберта Уэллса 1895 года, когда, конечно, ни о какой ядерной тематике речи быть не могло. Путешественник во времени попадает в 802 701 год: человеческий вид выродился в потомков бедняков морлоков, живущих под землей и не переносящих солнечного света, и в потомков элит — изнеженных полуживотных элои. В фильме антиутопичное будущее объясняется последствиями ядерной катастрофы, что логично вписывается в фантастический пессимизм автора.

В 1959 году выходит фильм Стэнли Крамера «На берегу», по роману британского писателя Невила Шюта, о постепенной гибели человечества после третьей мировой войны. В 1964 году вышли две картины: комедия Стенли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или как я успокоился и полюбил атомную бомбу» и «Система безопасности» Сидни Люмета (режиссера «Двенадцати разгневанных мужчин»). Первый фильм вышел в январе, второй — в октябре, в силу чего его трагический пафос был хуже принят и перебит только что просмотренной комедией на ту же тему. Обе ленты были сняты по следам Карибского кризиса, обе критиковали холодную войну. В 1965-м был снят британский фильм «Военные игры» Питера Уоткинса, где повествуется о ядерном ударе по Великобритании. Эта картина также показывает, как ужасны будут последствия ядерного холокоста, и пытается обратить внимание на катастрофичность гонки вооружений.

Скажем несколько слов о «Системе безопасности». Режиссер отчасти следует методу «Двенадцати разгневанных мужчин»: драматические перипетии передаются через витиеватые, сложно аргументированные диалоги, которые приводят к неожиданным результатам. В экспозиции задается проблематика: «Если вы готовы разрушить до основания то, с чем не согласны, вы не отличаетесь по жестокости от ваших врагов», — знакомая современным зрителям постановка вопроса. Фильм черно-белый, без визуальных эффектов и даже без музыки: одни напряженные лица и разговоры.

Сюжет ленты таков: по ошибке американские ядерные бомбардировщики летят атаковать Москву. По инструкции, они не должны никого слушать до того, как нанесут удар. Их пытаются остановить, потом сбить (советские истребители совместно с американскими), американский президент ведет переговоры с советским премьером, но все тщетно: удар нанесен, Москва разрушена. Тогда США принимают решение нанести такой же удар по Нью-Йорку, принеси жертву, чтобы продемонстрировать готовность принять ответственность за свою ошибку. Вместо удара и ядерного гриба, столь популярного в других фильмах, «Система безопасности» заканчивается замершими кадрами повседневной нью-йоркской жизни, а все развитие сюжета строится на бесконечных переговорах. В фантастической картине упор делается не на зрелищность, а на трагичность, безвыходность и сложность выбора.

Пародирующий и опередивший на экранах «Систему безопасности» фильм «Доктор Стрейнджлав» интересен игрой Питера Селлерса сразу в трех ролях: полковника Майндрейка, президента США Маффли и, собственно, немецкого ученого доктора Стрейнджлава. Сюжет фильма следующий: один из генералов США начинает ядерную войну по собственной инициативе, не подчиняясь приказам и отстреливаясь от собственных войск, пытающихся его остановить. Американский президент собирает совет в Пентагоне, где одним из приглашенных является советский посол, помогающий дозвониться до советского премьера (тот находится в этот момент у любовницы и, конечно, пьян).

Либеральный американский президент пытается разрешить конфликт, а доктор Стрейнджлав, тоже присутствующий на совете, — с иезуитской улыбочкой рассказывает о возможности спрятаться от радиации в подземных бункерах всего-то на сто лет, случайно при этом называя президента «мой фюрер» (он же из Германии). Стрейнджлав в переводе с английского — странная любовь, сам доктор рассказывает, что его фамилия — перевод с немецкого «мерквюдихлибе». Это первое в западном кинематографе воплощение изобретателя ядерной бомбы, и оно комичное и критическое, а его фамилия символизирует странную до безумия любовь к науке.

В семидесятые продолжают снимать фильмы о ядерной войне: в 1975-м появляется «Парень и его собака»: постапокалиптический мир, драматическая история о судьбе пса с телепатическими способностями. В 1977 году снимают блокбастер «Проклятая долина», опять о последствиях ядерной войны и природной катастрофе. История этой картины во многом говорит о судьбе ядерной темы в семидесятых. Уже отснятому фильму хотят добавить визуальных эффектов, в результате задерживают постпродакшн, и ленту опережает первая серия «Звездных войн», после которой прокат «Долины» провален.

Тут интересно и то, что начинают делать ставку на эффектность изображения, зрелищность, и то, что фильм сравнивают с такой же зрелищной космической фантастикой, а сама тема применения ядерного оружия становится условной, вторичной, словно уже приелась.

На этом фоне появляется новая волна более вдумчивых фильмов восьмидесятых. В суперзнаменитом «На следующий день» 1983-го как никогда точно показано отчаянье обычных людей, занятых повседневными делами, в частности, подготовкой к свадьбе, после ядерной катастрофы. Есть страшный фильм «Нити» 1984 года, где на первом плане также несостоявшаяся свадьба и жизнь обычных людей, полностью разрушенная катастрофой.

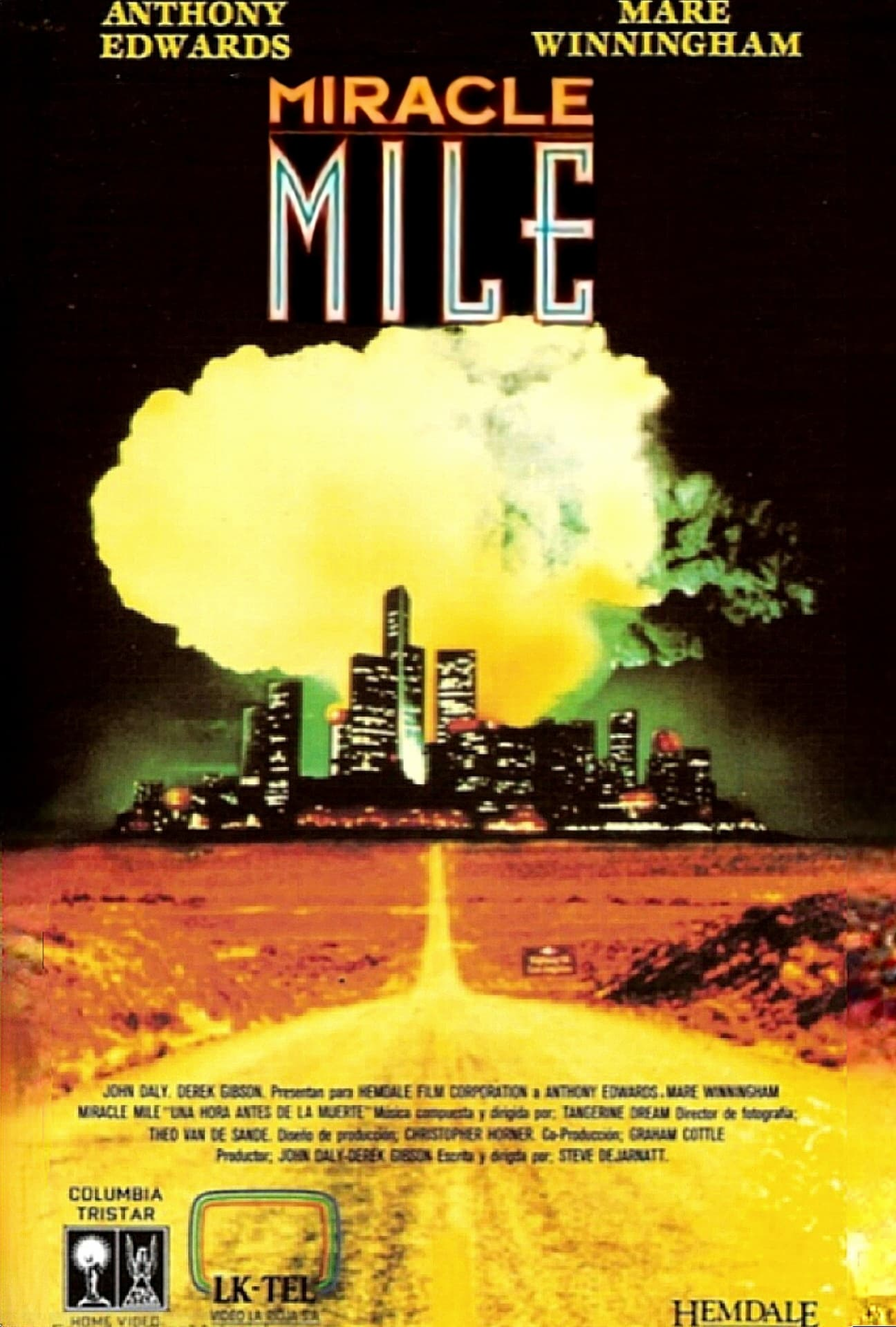

В восьмидесятые фильмы становятся более психологически достоверными, и оттого еще более страшными. Можно вспомнить «Волшебную милю» 1988 года, которая начинается как романтическая комедия, а заканчивается апокалипсисом. Гарри и Джулия встречаются в палеонтологическом музее на смоляном озере Пичлейк, известном способностью поглощать и консервировать предметы на тысячелетия — из него извлекали древнейшие экземпляры флоры и фауны. Любовная история развивается на фоне паники из-за начала атомной войны, и в конце концов герои погибают, погружаясь в то самое смоляное озеро, и утешаются тем, что станут находкой для будущих археологов.

Образом озера фильм задает философский масштаб, горечь от гибели героев сглаживается и тем, что они все-таки нашли друг друга и умирают в любви, и тем, что в киноленте присутствует оптимистическая перспектива: когда-то вымерли животные, скелеты которых сохранило озеро, теперь гибнут люди, но жизнь продолжается. Кстати, главную роль в «Волшебной миле» играет Энтони Эдвардс, прославившийся впоследствии ролью доктора Грина в сериале «Скорая помощь».

В восьмидесятые возвращается и немного подзабытый со времен доктора Стрейнджлава жанр комедии на тему ядерного противостояния: например, в фильме с участием советских эмигрантов «Шпионы как мы» (1985). Эта картина заканчивается полной идиллией: незадачливые шпионы от американской стороны и такие же охранники на советской станции в Таджикистане, взаимно при этом перевлюблявшиеся, загадывают друг другу загадки, где проигравшему предлагается пожертвовать ядерной боеголовкой своей страны.

В девяностые интерес к фильмам о ядерной катастрофе утихает, чтобы вновь вернуться в нулевые. Здесь мы возвращаемся к первой части нашего обзора — документальным и биографическим картинам, в которых фокус смещен со зрелищности и приключенческого сюжета в сторону размышлений об ответственности ученых, непредсказуемости природы и трагичности человека, в котором стремление к исследованиям вступает в конфронтацию с его этическими представлениями.

Советские и российские оппенгеймеры

Но это «у них», а что на эту тему говорит советское кино? В СССР атомная бомба была создана в 1949 году, первые испытания провели в 1953-м (США — в 1954-м). Кроме того, Советский Союз обогнал США по величине оружия: самая большая в истории термоядерная бомба («Царь-бомба») была взорвана в 1961 году на полигоне архипелага Новая земля. СССР стал второй страной, оказавшейся способной разработать ядерное оружие, и первой, в которой это изобретение начало осмысляться в массовой культуре, а именно, в кино.

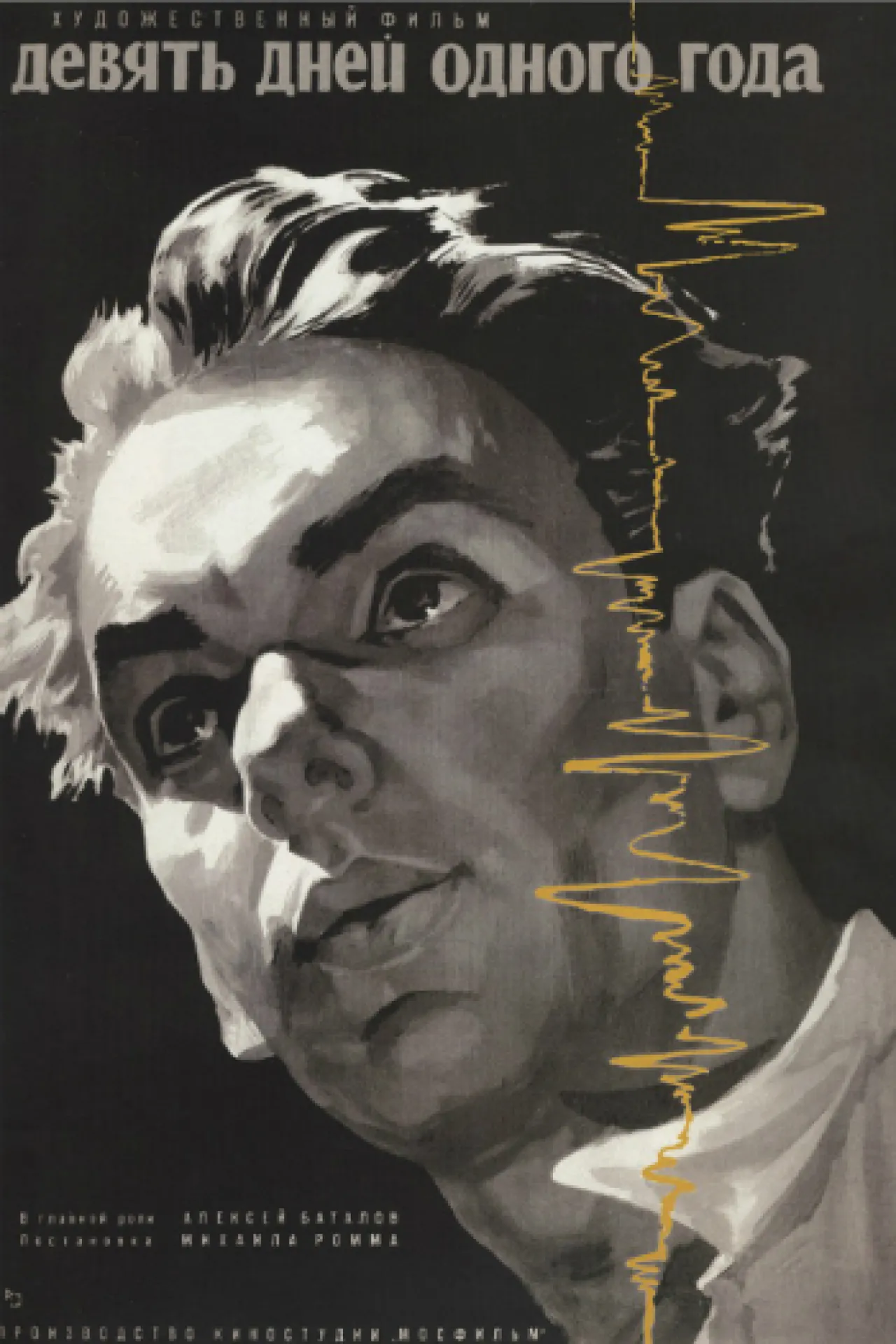

В том же 1961 году, когда Никита Хрущев потряс весь мир взрывной волной царь-бомбы (она трижды обогнула земной шар), на советские экраны вышел фильм «Девять дней одного года», посвященный работе физиков, пытающихся (безрезультатно) получить термоядерную энергию. Фильм не заявляется как исторически достоверный, но он максимально приближен к реальной жизни: некоторые сцены снимались в научных институтах, и ученые узнавали на экране родные стены. Академик Сахаров даже считал, что полное имя главного героя Мити Гусева — Дмитрий Андреевич — это перевертыш с его имени-отчества: Андрей Дмитриевич. Это неверно: отчество главного героя Алексеевич, но ошибка Сахарова объяснима — фильм действительно очень приближен к действительности, в каком-то смысле, врывается в реальную жизнь с экранов, создает с ней отчетливую связь. Этот прием будет использоваться и в других картинах, о чем речь пойдет ниже.

Также интересно, что в этом фильме, то есть еще в 1961 году, главный герой задается вопросом о правомерности своих исследований, вернее, эти вопросы задает ему отец. Архетипическую фигуру отца можно сравнить с фигурой президента в «Оппенгеймере». Он просто спрашивает: «Ты бомбу делал?», и герой отвечает ему, совершенно не оправдываясь, что да, делал, и дает два аргумента: первый, что это была защита («Если бы не делал, сейчас бы с тобой не разговаривал и половины человечества бы не было»), и второй, более глубокий: «Мысль нельзя остановить», — об изначальной свободе ума ученого, которую нельзя ограничивать: не стоит и невозможно.

Это прямая цитата Оппенгеймера, который говорил:

«Для свободы исследования не должно быть границ. В науке нет места догме. Ученый свободен, и должен свободно задавать любые вопросы, сомневаться или утверждать, искать подтверждение или исправлять ошибки».

Здесь мысль подобна цепной реакции — нельзя предсказать теоретически, к чему она приведет.

«Девять дней одного года» снял Михаил Ромм, советский режиссер, который прославился «Лениными в октябре» (1937) и «Лениным в 1918 году» (1939), завоевал положение и мог позволить себе немного экспериментов. Времена были либеральные, оттепельные (интересно, что именно в это время где-то далеко за океаном подмораживало от ветра холодной войны и Оппенгеймера лишали доступа к собственным исследованиям). Ромм выбрал нетипичное, сложное название и нетрадиционную сюжетную структуру: в фильме нет общего сюжета, есть девять сцен — девять новелл, посвященных жизни главного героя. Этот герой никак не меняется, он задан с самого начала как человек выдающийся и готовый отдать жизнь ради великой идеи. Ему не нужны ни любовь, ни личное счастье, ни, разумеется, благополучие, и жизнь тоже не нужна.

Если сравнивать с «Оппенгеймером», в фильме ставятся те же самые вопросы, но даются совершенно противоположные ответы. Если в «Оппенгеймере» талант — это, скорее, болезнь (герой мучается от кошмаров, поступает нелогично и странно — например, пытается отравить яблоко, которое предназначено его учителю), то в «Девяти днях» талант и преданность главного героя, безусловно, служат только добру. Основная линия в «Оппенгеймере» — самоубийство человечества, и оно пугает, а Митя Гусев фактически самостоятельно и почти специально совершает личное самоубийство, и так же неосторожно ведет себя его научный руководитель, и таким же неадекватным становится возможный Митин спаситель — врач-исследователь, готовый стать донором в неисследованной операции с неизвестным исходом — но ведь это ради великой цели, и ничего страшного ни режиссер, ни зрители в этом не видят.

Здесь становится ясно, что название и сюжет у фильма новые, модернистские, в духе оттепели, но идейная суть советской морали осталась непоколебима.

Во всяком случае, главный герой придерживается именно советских идеалов. В фильме есть частичный антагонист главного героя — его друг Илья. Он трусливый и пессимистичный, не чужд светской жизни, ездит за границу, любит комфорт и жену главного героя (что тому совершенно безразлично). Он, безусловно, завидует главному герою, и в более психологически достоверном фильме мог бы претендовать на позицию Штраусса. Но режиссер и тут отмахивается от возможной аналогии: нет, Илья не враг, вообще врагов больше нет, времена изменились. И сам Илья, пусть и немного, помогает главному герою, то есть подстраивается под великое дело. А времена действительно изменились, Илья и Митя эти времена обсуждают, Митя пеняет Илье: «В былые времена за любое твое выражение…», а Илья отвечает: «В былые времена я бы помалкивал».

Что такого говорит Илья, что бы его погубило в былые времена? Ничего особенного: хочет жить обычной жизнью, не верит в добрые намерения человечества, пессимистично смотрит на роль науки, считает, что вперед ее толкает не прогресс, а война, то есть изначально свойственная человечеству агрессивность. Он не герой, он обыватель, фильм не о нем, он, скорее, отрицательный персонаж, хотя сам о себе говорит: «Я, конечно, положительный». Он слабоват, и женщина, Леля, выбирает не его. Но и антагонистом главному герою он не становится, потому что тот настолько героический, что ему нельзя помешать: ни антагонисты, ни даже времена — былые или новые — не могут этого сделать.

В отличие от американского кино, советское и в последующие периоды делало ставку не на зрелищные блокбастеры, а на производственные драмы. К сожалению, на уровень «Девяти дней одного года» ни один фильм не вышел, все ленты, снятые позже, сильно уступают по качеству. «Девять дней одного года» при всей идеологической правильности, об основаниях которой мы поговорим чуть ниже, все-таки обладает определенной магнетичностью: и неожиданные ракурсы оператора, и сюжетная раздробленность, и смелая тема, и документальная фактура — все это создает фильм со свободным дыханием, интересный и воодушевляющий.

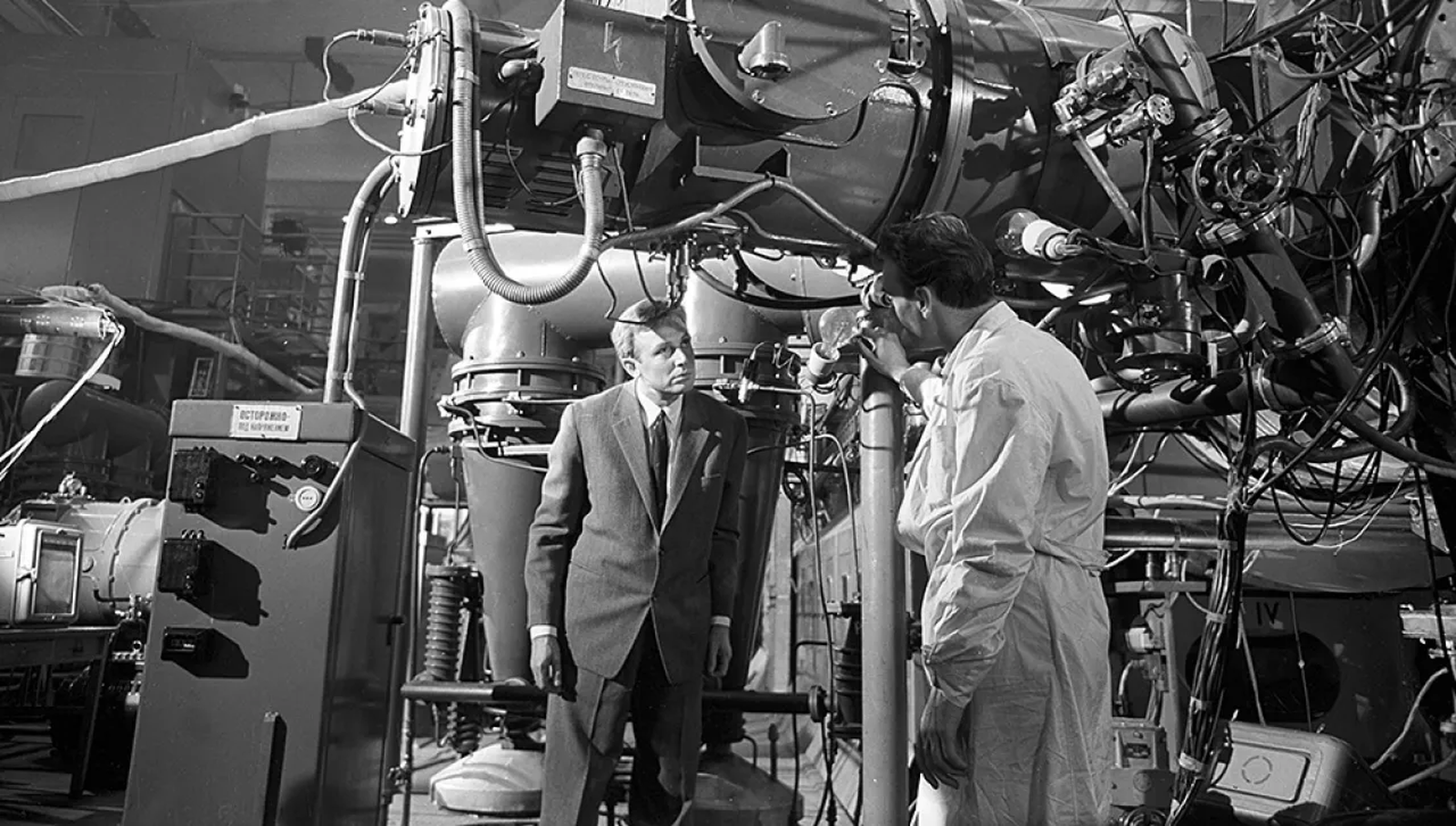

Если сравнить его с двухсерийным фильмом 1974 года Игоря Таланкина «Выбор цели», последний поражает избитой советской скучностью. Курчатова играет Бондарчук, Берии в фильме стыдливо нет, зато есть не только Сталин (Яков Трипольский), но и Оппенгеймер — Сергей Юрский (кстати, это первое киновоплощение Оппенгеймера на экранах), Борис Паш — Олег Басилашвили, и Иннокентий Смоктуновский (он играл Илью в «Девяти днях») в роли президента Трумана.

Название фильма сразу не оставляет для зрителя интриги, разумеется, ядерное оружие — вещь опасная, но все зависит от цели, которую выберешь. Основной конфликт фильма: как трудно было делать бомбу в конце войны, в стране с разрушенной экономикой. Хорошие люди немного противостоят другим, тоже хорошим, которые сначала не понимают, а потом понимают самую главную, конечную, стратегическую цель, ради которой все. Типичный идеологически верный фильм семидесятых: идеология стерлась и уже не вдохновляет, ее вяло, но последовательно придерживаются.

Новые киновоплощения создателей атомной бомбы стали появляться в последние годы — сказалась ностальгия по советским временам. Первой из таких работ можно упомянуть сериал 2013 года «Бомба» украинского режиссера Олега Фесенко, который был снят до обострения отношений в 2014 году и с привлечением российских актеров (впрочем, Олег Фесенко и после начала войны продолжает снимать кино в сотрудничестве с российскими и беларускими компаниями). Речь в сериале идет не о создании бомбы, акцент сделан на похищении научных секретов, поэтому он, скорее, тот самый постсоветский вариант зрелищного кино на тему о бомбе. Не блокбастер о будущей технологической катастрофе, а шпионский детектив на фоне советских тоталитарных реалий. В этих условиях герой, зажатый и справа, и слева, пытается выполнить задание, сохранить себя, своих близких и свою любовь.

Через семь лет был снят российский сериал с таким же названием — «Бомба». Эта восьмисерийная лента, спродюсированная Валерием Тодоровским и поставленная Игорем Копыловым (режиссером знаменитого сериала «Улицы разбитых фонарей»), целиком и полностью посвящена созданию атомной бомбы от первого заседания в кабинете у Берии в ночь с 6 на 7 сентября 1945 года до 29 августа 1949 года, семи утра по московскому времени, когда прошли испытания ядерного взрыва. Герои жертвуют ради работы и великой цели личным счастьем, здоровьем и самой жизнью.

Сериал не умалчивает о терроре советской власти: многих ученых, как и главного героя — вымышленного гениального физика Михаила Рубина, — для работы вернули из лагерей, в сериале упоминается 58-я статья, по которой сидел Рубин. Но он, как объясняется с самого начала, сел за то, что оскорбил лично товарища Берию: и наблюдая в кадре неадекватного Рубина, мы отчасти Берию можем понять. Рубин крайне эксцентричен: он совершает необдуманные поступки, все время сбегает от сопровождающих. Ученый дерзок, нахален, ненадежен. Потом он втягивается в работу, и даже отчасти находит взаимопонимание с Берией. Берия тоже оказывается не таким ужасным — и Рубина прощает, и важному делу полностью отдается. Есть одна цель — создание бомбы, и ей подчинено всё, а искалеченные судьбы невинных, попавших в сталинские лагеря, — это так, мелкие недоразумения в группе близких по духу людей.

Рубин облучается во время эксперимента и не лечится, потому что его возлюбленная умерла в лагере — он тоже хочет умереть и достигает своей цели. Вероятно, его убивает «время», которое было «таким». Но поставленная цель достигнута, пусть и ценой невероятных жертв. Взрыв атомной бомбы не открывает новую ужасную страницу в истории человечества, а как будто что-то отстаивает и кого-то спасает — и бывшая невеста Рубина, а теперь жена его друга, тоже физика, рожает здорового ребенка как раз во время испытаний.

Это мощная постсоветская идеологема: было плохое, но в целом было хорошо, шли вперед, жертвы оправданы.

Ни один из героев, включая сидевших, ни на минуту не задумывается, для кого, собственно, они делают атомную бомбу и кто ее будет использовать. Оппенгеймер видел четкое распределение ответственности, не сказать, что его оно радовало, но он его принимал. У советских ученых и в шестидесятые, и через шестьдесят лет — стопроцентный оптимизм: мы защищаемся. Вместо советского коммунизма появляются выражения «биполярный мир», «ядерный паритет», и борьба идет уже за них.

Советские ученые упрекают американцев за то, что те сбросили бомбу на почти сдавшихся японцев — мол, зачем? Ученые обвиняют своих противников в неоправданной жестокости и не замечают, что сами работают день и ночь, чтобы противостоять союзникам.

То ли внешний враг настолько естественнее и страшнее внутреннего, то ли под влиянием диктатуры научная мысль движется, а моральные вопросы заморожены.

Успешному ядерному взрыву радуются и герои, и их прототипы, которые дают комментарии на фоне титров в конце каждой серии. Задумка с комментариями интересная, живая, она создает связь между кино и реальностью, жаль, что слова ученых однозначны и напоминают пропагандистские штампы.

В 2022 году появляется еще один российский сериал «Начальник разведки», снятый Кириллом Белевичем («Бумер», «Мы из будущего»). Разработке атомной бомбы посвящена последняя серия: на экране действуют Сталин, Берия, Курчатов, появляется испуганный и застенчивый Оппенгеймер с невменяемой женой-алкоголичкой и мощные советские шпионы, которые храбро воруют информацию и проповедуют необходимость биполярного мира, поражая своих американских собеседников глубиной мысли.

В этом сериале с ответственностью ученых тоже все ясно: на сложный вопрос уже известен ответ, похожий на тот, что был дан в «Выборе цели» — главное, для чего бомба будет использоваться. Если для справедливости (а биполярный мир справедлив), то все оправдано. Сериал заявлен как исторический: у главного героя Павла Фитина есть реальный прототип (Павел Фитин — руководитель внешней разведки СССР в 1939–1946 годах). В конце главный герой обнимается на Красной площади со стариком, который на самом деле является сыном Фитина. Реальность в российской «Бомбе», как ранее в «Девяти днях одного года», вклинивается в игровое пространство. Это могло бы быть интересным ходом, но в контексте темы сериала становится пропагандистским штампом.

Подводя итоги, можно сделать несколько выводов. Западное (преимущественно американское) кино об атомной бомбе отличается от советского: в нем гораздо больше экшена, фантастики, антиутопии, где реальное ядерное оружие — скромное обстоятельство масштабной истории. Рефлексия на данную тему исключительно пессимистична.

Изобретение ядерного оружия предстает как архетипическое изгнание из рая, потеря невинности. Мир «до» кажется прекрасным и логичным, поддающимся влиянию и понятным. Мир «после» — тупиковым, необъяснимым, несущимся куда-то на полной скорости, и неясно, успеет и сможет ли человечество затормозить.

Изобретение атомной бомбы предстает как вина, из которой можно выбраться в область ответственности, и грань между ними неясна и неоднозначна.

В советских и российских фильмах рефлексия о смысле изобретения появляется раньше, и, по сути, остается главенствующей темой в кинопроизводстве. При этом общее настроение, связанное с ядерным оружием, остается неизменно оптимистичным. Это не изгнание из рая, а, наоборот, путь в рай. В американских фильмах нет личных жертв во имя великой цели, люди работают, потому что могут, а для Оппенгеймера в Лос-Аламосе вообще осуществляется мечта: физика и Нью-Мексико вместе.

В советских фильмах личная жизнь приносится в жертву и удобряет общий путь к раю — пусть не к коммунизму, но к биполярному, то есть справедливому миру.

Можно также отметить, что западное кинопроизводство начинает с приключенческих фильмов, но приходит к рефлексивным, со сложными вопросами, а советское (и впоследствии российское) начинает с реалистических, новаторских по исполнению, как «Девять дней одного года», картин, но заканчивает примитивными ретро-советскими шпионскими детективами, неумело подражая пресловутому Штирлицу.

Интересный ракурс на вопрос о потерянном рае задает тот факт, что «Оппенгеймер» вышел в прокат в один день с фильмом Греты Гервиг «Барби». Одновременный релиз двух картин, очевидно, не случаен, и критики замечали общее поле идей и смыслов: потеря иллюзорной невинности и обретение ответственности в реальной жизни. Можно сказать, что Барбиленд — это и есть рай, тот старый логичный мир, не знавший Эйнштейна, Фрейда и Пикассо. Но этот цветной нарядный рай очень скучный, ограниченный и искусственный. Покинуть его, может, и страшно, но зритель видит: не велика потеря.

Ответственность страшна в «Оппенгеймере» и сложна в «Барби», но, в конечном итоге, это логичный выбор. Тут почему-то вспоминаются слова физика Гусева из «Девяти дней одного года», сказанные его другу, пессимистичному и осторожному Илье: «Только очень благополучный человек может позволить себе такой пессимистичный взгляд на жизнь». Советские люди никогда не были столь благополучными и радовались малому. Выход «Девяти дней одного года» не подгадывали, да и не надо было: это не вполне типичный оттепельный фильм, но шел в прокате на фоне типичных — радостных, веселых, полных надежды, как и их герои, в общем, совершенно райских. Мир воспринимался и изображался как рай, и определение рая оказывается очень простым. Рай — это мир, в котором диктатура ослабила свою мертвенную хватку. И, разумеется, это мир без войны.

Больше лонгридов о кинематографе

Как зрители формируют закадровую реальность кино: образ опасности в «Дюнкерке» и безумие войны в «Иди и смотри»

35 главных фильмов французской новой волны. Всё, что нужно знать об авторском кино 60-х

Криминальная Кинороссия. Почему бандитские фильмы так популярны? Эстетика панелек и культурный мазохизм