10 сентября не стало поэтессы и музыковеда Елизаветы Мнацакановой (1922–2019). В истории русской и мировой поэзии Мнацаканова занимает уникальное место: будучи чутким музыковедом, автор соединила в своем творчестве сразу две традиции — авангард и классицизм. Но классицизм в несколько неожиданном ключе: отталкиваясь от венских романтиков, наследуя опытам русского авангарда начала века, Мнацаканова уходит от привычной работы со словесным материалом, пользуясь им как бы вскользь. В небольшом эссе памяти поэтессы Татьяна Грауз размышляет о музыкальности и метафизичности её стихов.

Чудо поэзии в том, что она перерастает смерть. Эта моя запись, сделанная больше десяти лет назад, именно об этом. "Печаль моя светла", когда я думаю о Елизавете Аркадьевне Мнацакановой, прожившей огромную жизнь (97! лет), когда говорю и пишу о её стихах, уходящих в другую стихию — стихию музыки. Её поэзия говорила языком особенным и неповторимым.

Слова признаются в своей способности быть музыкой, слова узнаются по своей способности быть музыкой. Елизавета Мнацаканова — поэтесса, чей дар творить словами музыку.

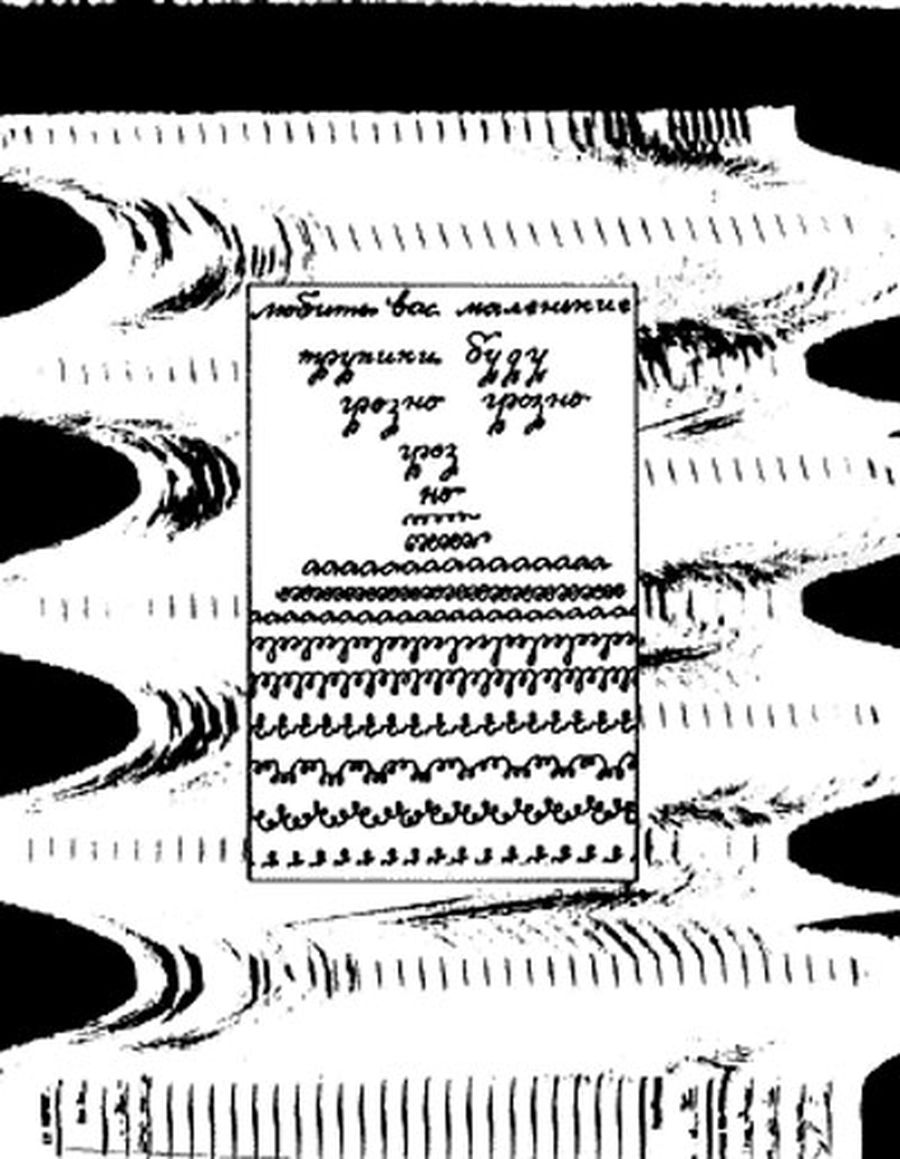

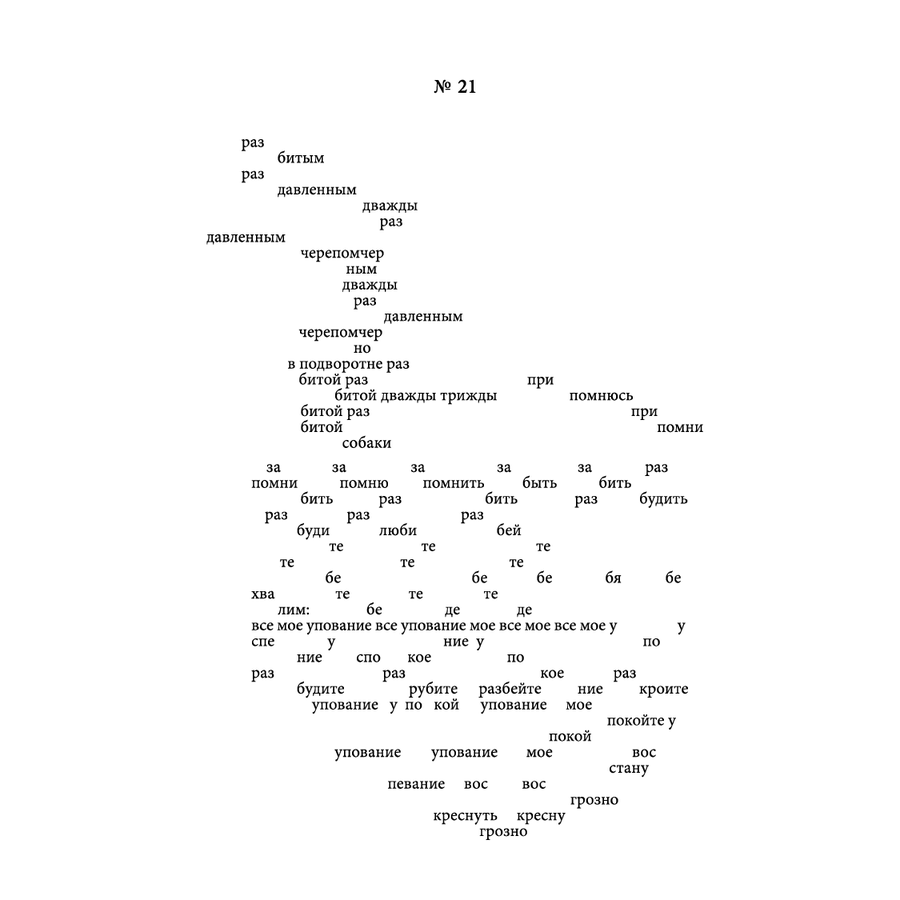

Новые стихотворные формы её похожи на нотную запись и одновременно на фиксацию пробуждения из забытья, где проговаривание, проборматывание погружает в за-бытие. Происходит прикосновение к бытию «за». Голос слагает за-плакивает, вы-плакивает новые звучания этого бытия-«за», о-звучивает, вы-учивает иные ритмы, которыми колышутся ветки смыслов. Это особое всматривание в бытие, где все чуть-чуть расфокусировано, чуть-чуть расплывчато, как бы сквозь слёзы, как бы сквозь другую среду. И сквозь это другое — это другое и проявляется. Даже в расплывчатости, даже в текучести магнитом собранные частицы слова не распыляются, а создают новый подвижный рисунок.

Думается, поэзия Мнацакановой — это поэзия извлечения из влечения к смерти нового дыхания жизни, хотя у Мнацакановой (как она любит повторять) с темой смерти связано многое. Однако, когда человек живет долго-долго, когда человек пережил клиническую смерть, идея смерти становится фактом его жизни. И поэмы о переходах в смерть — это поэмы о жизни, из которой слово не хочет уходить в небытие, а длится, рождая, порождая новое бытие и преодолевая смерть.

Слово движется, свивает высь, свивается высью. И из этих дыханий свиваются странные миграции слов. Происходит пристальное наблюдение за ускользающим (за словами) и вверение себя этому ускользающему (словам).

а я думала мы

с тобою вдвоем я

думала мы вдвоем с тобою

мы с тобоювдвоеммывдв

а я такятакду

маламы

вдв

о, я так ятак дума

ламывдвдемы

всегданавсе

гдамывдв

о, я так ятакду

маламамама

стобойтмы

вдв

оеммы вдв

о, о, о.

Симфонизм, музыкальность, звукопись — естественные и, может быть, первые ощущения от поэзии Мнацакановой, где стихия больших стихотворных форм близка графически к партитуре современных музыкальных сочинений. Но у Мнацакановой через ритмические повторы, сбои, перебои ритма возникают слова, семантика которых постоянно колеблется от нового ритмического перехода. И тогда легко утериваются и буквы, и части слова. Запись стихотворения становится похожей на нотную партитуру и (или) на визуальный объект.

Кружение, волхвование, наращивание смысла и его забвение. Мнацаканова будто заводит в глубину озера, и через эту мглу словесную — тесную, разреженную, изменяющуюся, как вода текучую, через эту мглу темнеют, золотятся травы её пения, полу-сновидческого полу-провидческого.

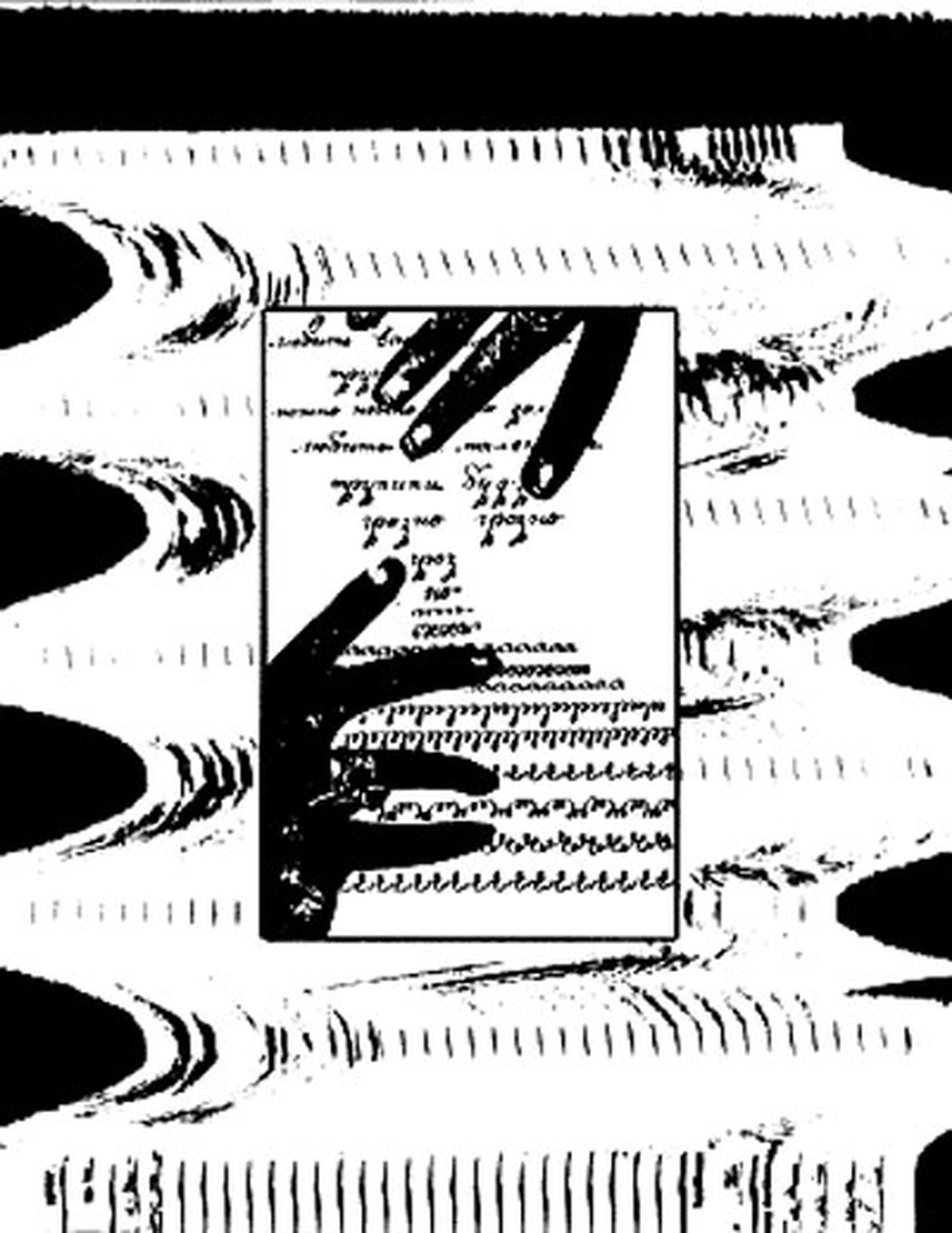

У Елизаветы Мнацакановой, в её метафизических визуально-поэтических текстах-рисунках, слова постепенно превращаются в вязь, в некие переплетённые линии, рядом с которыми часто присутствует образ-тень «руки творящей», как бы преобразующей письмо «осмысленное» во что-то иное, существующее за пределами прямого речевого высказывания (или, наоборот, преобразующей случайные знаки в осмысленное письмо).

В основном эти опыты связаны, как мне думается, с темой невозможности буквенного (знакового) языка вместить мир сущий — видимый и невидимый. Когда очевидно, что любой знак ничтожен по сравнению с тем, что за этим знаком стоит. И что любые вербальные прикосновения к реальности достаточно слабо восполняют неизъяснимую многомерность явленного человеку мира.

Читайте также статью Татьяны Грауз о визуальной поэзии, в которой автор, среди прочих, рассматривает и работы Елизаветы Мнацакановой.