После ни с чем не сравнимого опыта усталости, который пережили солдаты Первой мировой, ученые начали пристальнее изучать физическое и психологическое утомление. Работодатели стали обращать больше внимания на состояние сотрудников и улучшать условия труда — например, внедрять офисное оборудование, которое «экономит жесты и бережет нервы».

Человеческое утомление — от истощения первобытных людей до профессионального выгорания офисных клерков — исследует французский социолог Жорж Вигарелло в книге «История усталости». В тексте из монографии историк рассказывает, каким образом дальнобойщики помогли ученым сделать важнейшие выводы о пределах выносливости, почему короткий рабочий день способствует эффективности труда, как эксперимент в телефонной компании «Белл» доказал, что отсутствие конкуренции и надзора в рабочем коллективе увеличивает продуктивность, и из-за чего скуку начиная с 30-х стали считать симптомом серьезного заболевания.

Первая мировая война, ее крупномасштабные разрушения, принесенные ею тяжелые и впервые оцененные количественно травмы привели к появлению чрезвычайной усталости, незнакомых прежде ее форм. Это произвело революцию в исследованиях усталости: ее причины стали разнообразнее, следствия — глубже.

Появилось небывалое поле для экспериментов: стали по-другому исследоваться даже ситуации на работе. Возникли новые виды усталости, взгляд на нее изменился: как никогда прежде стало учитываться влияние войны на личность в комплексе, целиком.

Начиная с 1930-х ситуация полностью изменилась в связи с революцией в технике, преобразившей пространство и время: появились автомобили, самолеты, фрахт. Множились исследования поведения, проводились опросы о бессоннице и отклонениях, вызванных слишком долго поддерживаемым вниманием.

Физическая усталость уступает место психической, которая приобретает небывалое значение, переход от органики к психике ускоряется и усложняется, и иногда наблюдается движение в обратную сторону.

Окопы, «пересечение порога»

Солдаты Первой мировой войны пережили такой опыт усталости, который ни с чем нельзя сравнить. Во всех воспоминаниях и оценках звучит мысль о чем-то запредельном и его преодолении: «пересечение порога»; «беспрецедентный для западной военной деятельности телесный и душевный опыт»; «потрясающий сознание кошмар».

В контекст эпохи вписывается неслыханная «крайность»: она встречается во множестве свидетельств, в которых обстоятельства описываются все более подробно, встречаются и отсылки к внутренним переживаниям; усталость больше чем когда-либо оказывается не только «наблюдаемой», но и «ощущаемой».

Прежде всего надо сказать о преобладании некоторых особенностей: вокруг бойца все разворочено, он постоянно совершает переходы по пересеченной местности, порой теряет ориентиры во время движения и «целыми часами в лабиринте окопов» ищет их; далее — страх до изнеможения; необходимость ползти, «казаться невидимым», новая тактика ведения боя, не похожая на традиционную атаку «плечом к плечу», и новые, ранее не известные ранения — «руки расцарапаны, коленки стерты в кровь, локти разбиты».

Бесконечно разнообразные испытания, прежде всего для тела, длительные интенсивные усилия или длительная неподвижность, невозможность сменить одежду, еда всухомятку, сырость, «„траншейная стопа“... — следствие ужасных условий, в которых вынуждены были жить солдаты; „траншейная стопа“ может привести к гангрене»; отсутствие отдыха, постоянные сигналы тревоги:

Хроническое недосыпание изнуряет солдат. Сбой биологических ритмов — в окопах по ночам идет напряженная жизнь — и невозможность чередования фаз сна и бодрствования усиливают усталость.

Наконец, нельзя не сказать о продолжительных обстрелах и их «изматывающем» действии, о котором постоянно говорили солдаты: «Это смертельное напряжение. <...> Ноги подкашиваются, руки трясутся. <...> У нас больше нет мышц». Следствие обстрелов также — «нервные» явления, пока недооцененные, но благоразумно включенные в 1916 году в «Иллюстрированный медицинский словарь войны Larousse» (Larousse médical illustré de guerre): «шоковые эмоции» от «взрывов», способные вызвать не только «ступор», но и «ажитацию, сопровождаемую галлюцинаторным бредом». Упоминания об этом можно найти в отчетах врачей или офицеров, часто с недоверием относившихся к подобному:

За несколько мгновений свидетель принимает вид крайне усталого человека; он бледнеет, впадает в сонливость и теряет силы. У него болит голова, он характерным образом теряет дар речи и выглядит идиотом.

Новизна здесь обусловлена не только фактами, но и их анализом и последствиями, а также в высшей степени точным резонансом: буквально все вспоминали о соединении физических страданий с психологическими, и их общую интенсивность нельзя было ни с чем сравнить.

Примеров усталости много, она становится главным явлением, обновляя сферы интересов: «Нужна была война, тяжкий ратный труд, чтобы проблема [усталости] была поставлена остро и решительно и чтобы была осознана необходимость ее немедленного решения».

Сказывается влияние сражений и их крайняя затратность, влияние военных заводов и стоящих перед ними трудных и неотложных задач. Больше невозможно не замечать такие прежде игнорируемые моменты, как обострение психологического взгляда, признание наличия «поврежденных нервных центров», обретение нового смысла выражениями «тоска», «бездна», «депрессия» — эти новые слова более четко обозначают частную, интимную сферу, непреодолимую апатию, слабость.

Часто вспоминаются также связанные с усталостью смутные страхи, еще больше соединяющие физическую и «ментальную» стороны, вырывание из частной сферы, квазиампутация себя: «Наше сознание было настолько спутано, что нам отказывало воображение, ничто не могло нас испугать». Вот слова Андре Пезара о Мёз-Аргонском наступлении: «Те, кто размышляет... будут уничтожены». А вот слова Габриеля Шевалье, сосредоточившегося на особом упадке сил, при котором думать было невозможно:

Я живу как животное, голодное и изнуренное. Никогда я не чувствовал себя настолько отупевшим, неспособным мыслить, и я понимаю, что физическое изнеможение, не оставляющее живым существам времени на размышления, позволяющее им испытывать лишь элементарные нужды, — это надежное средство подавления. Я понимаю рабов, подчиняющихся так легко: у них нет сил для протеста, у них не осталось ни воображения, при помощи которого можно было бы его замыслить, ни энергии, чтобы его реализовать.

Я понимаю мудрость угнетателей, которые, заставляя тех, кого они эксплуатируют, выполнять непосильные задачи, лишают их способности использовать мозг. Иногда я чувствую себя на грани наваждения, которое создают усталость и монотонность, на грани этой животной пассивности, когда ты согласен на все, на грани разрушающей человека покорности.

Это свидетельство здесь тем более важно, что оно обнаруживает смещение крупного культурного пласта, неуловимо нарастающую психологическую динамику, начатую в эпоху Просвещения: появляется стремление принадлежать самому себе, воля к самоутверждению.

Это неизбежно смещает и значение самой усталости, особенно самой сильной, самой тяжелой, той, которая захватывает человека, обесценивая его: усталость теперь представляет собой не только боль, вызванную утомлением, которая мешает двигаться и действовать, но и боль, которая не дает возможности оценивать расстояния, лишает свободы чувствовать и думать, возможности располагать собой, то есть является препятствием, которое впервые распознается и идентифицируется.

Этот психологический момент сложнее, чем прежняя умственная усталость. Внутренняя сторона, оставаясь недоступной, начинает доминировать: приходится констатировать сильнейшее и ни с чем не сравнимое «лишение», имеющее мало общего с неврастенией, с тягостной саморефлексией, с тревогой, с постоянным чувством голода.

В противоположность этому неописуемое давление окопов вызывает смутное, тщательно скрываемое ощущение невозможности какого бы то ни было анализа, рефлексии или отклонения от заданного курса. С этого момента психология более или менее постоянно будет анализировать различные аспекты утомления.

«Усталость, вызванная войной» как пример экстремальной усталости стала предметом изучения и нового знания, помогающего сделать обобщения, создать видение усталости и ее последствий с точки зрения антропологии.

Это важнейшее изменение нельзя упускать из виду.

Пути «обобщения»

Во многих исследованиях межвоенного периода заметна тенденция к глубокому переосмыслению изучаемых вопросов: делаются попытки осознания причин усталости и все более специфических психологических эффектов, вызываемых ею.

Отдельные факты приобретают всеобъемлющий характер, достигая самых скрытых областей личности. Появляется новая фундаментальная идея, согласно которой усталость мобилизует всю личность человека сразу. Усилия проникают во все сферы, достигают беспрецедентного уровня, приобретают «ползучий» характер.

Все более пристальным становится внимание к индивиду в целом. На это настойчиво, но не всегда ясно указывает Чарльз Майерс в работах для Совета по исследованиям промышленной усталости (Industrial Fatigue Research Board), организации с говорящим названием, созданной английскими властями после войны, в 1920 году:

Мышечная усталость в мастерских не может рассматриваться отдельно, как в лабораториях, от активного влияния таких вещей, как мастерство, интеллект, которые сами по себе зависят от нормального функционирования высших нервных центров. <...>

Общепризнано, что существующий интерес к работе, вызываемое им возбуждение, эмоции или внушение могут либо предотвращать проявления утомления, либо вызывать оживление психической и мышечной деятельности.

Подобная уверенность оправдывает дальнейшее изучение вопроса. Гигиенисты продолжают выдвигать, как они это называют, «причины, способствующие появлению усталости», внимательно изучая каждый конкретный случай, его историю и особенности: «предыдущее состояние субъекта», «состояние нервной системы до или во время усилия», «условия, при которых оно осуществляется», «интенсивность, скорость, продолжительность», «доминанту нервной системы», а также всевозможные травмы, которые, как предполагается, вызывают «мышечную слабость и астению».

Все эти признаки затрудняют создание более четкого определения утомления, поскольку «явление становится многогранным, различные его формы трудно сопоставить друг с другом, к тому же они в значительной степени зависят от многочисленных условий, в которых осуществляется деятельность». В результате появляются исследования, предметом которых становятся различные ситуации, сопутствующие обстоятельства и среда, в которой совершаются действия, приводящие к усталости.

Пересмотру причин сопутствует пересмотр следствий. В 1930-х годах Курт Гольдштейн изучает «глобальные» реакции: «Удалось даже установить, что организм по-разному реагирует на воздействие того или иного цвета, вплоть до морфологических изменений.

Это подтверждается исследованием спортсменов, проведенным Морисом Буаже: у спортсменов, подвергающихся «последовательным физическим испытаниям», поражается весь организм, речь не идет лишь о мышечных болях; воздействие «генерализовано»: боль в конечностях не очень четко локализована, поза и осанка менее уверенные, сознание затемнено; иначе говоря, в середине века становится лейтмотивом комплексная потеря для организма: «Таким образом, усталость проникает в самые глубины физических характеристик». Она пронизывает всю личность, выходит за пределы ранее признанного влияния.

Наконец, то же самое упоминает Эллиот Смит в проведенном в 1928 году исследовании поведения «усталых» рабочих, каждый из которых говорит, что «больше не думает ясно», тут же воображая «несправедливость... враждебные отношения», впадая в извращенный аффектированный «гнев» или в «депрессию». Об этом же пишет Моррис Вайтельс в 1932 году в работе об «усталых» бизнесменах, становящихся «семейными тиранами», мучающих окружающих, нарушающих «социальное благополучие».

Различия между господином и подчиненным, наверное, достаточно тонки, некоторые из них представляют собой патологию превосходства, другие — патологию подчинения; тем не менее атака всегда более «синтетична» в обоих случаях, когда меняются местами способы понимания и необходимость исследовать.

Образ «усталого» человека стал глобальным. Крепнет уверенность в том, что чем разнообразнее физическое воздействие, тем глубже его влияние. Будучи «интегральным» явлением, утомление рассматривается как «проникающее» все глубже в человека.

Путь от органического к ментальному становится все более разнообразным. Чрезмерные усилия оказывают огромное влияние на сознание и разрушают его.

«Промышленная усталость»

В 1920-х и 1930-х годах, пока в Гарвардской медицинской школе не начали готовить специалистов, получавших «диплом по промышленной медицине», а во Франции — «диплом по промышленной гигиене и медицине труда» — это произошло соответственно в 1918-м и в 1933 году, — углубленно изучался сам труд.

Обновилась теория; Чарльз Майерс, например, выдвигает в высшей степени замечательную версию, различая два типа утомляющих тело ситуаций: когда сводит судорогой мышцы и когда человеку приходится находиться в неудобной позе. Первый тип — «клонический», судорожный, второй — «тонический», связанный с тонусом мышц.

Первый дает о себе знать с самого начала, он связан с любым усилием, второй же проявляется не сразу, он приглушен, неявен и глубок. Этот тип усталости связан с ситуациями контроля, с долгим пребыванием в одной и той же позе, что вызывает судороги, заставляет делать одни и те же жесты, с «торможением» — для лучшей блокировки бесполезных движений или «нежелательных импульсов»; этот тип усталости напрягает и раздражает.

Продолжительные помехи, нарушение тонуса, который сам представляет собой «фактор порядка и равновесия», приводят к тому, что этот тип сближается с психологическим. Этот тип усталости присутствует в том числе на заводах, где физическая сила человека дополняется машиной и где постепенно исчезает ручной труд. Отсюда такой акцент на «глобальном» и его последствиях.

Без сомнения, этот факт не нов. Пример тому — детский труд, имевший место веком ранее: долгие паузы, одни и те же скованные движения, наблюдение за механизмами, исключающее какое-либо конкретное усилие. Новизна здесь в определении симптомов, в уделении внимания психологии, в обнаружении нарушения в поведении, а также в интересе к новым причинно-следственным связям: если будет затронут тонус, возникнут проблемы с контролем, снизится интенсивность труда, появятся мышечные «трещины» и сопровождающие их беспокойство и страх.

Повторим: движение идет от физического к ментальному. За этим следуют «навязчивые идеи и в конце концов тревожные и невротические состояния», что само по себе усиливает утомление; между «усталостью и психоневрозом» возникает явная и прочная связь.

Таким образом, определяется беспрецедентное понятие «производственной усталости», предложенное Чарльзом Майерсом и исследователями из Industrial Fatigue Researh Board: уныние вследствие физических и психологических проблем, вызывающее слабость и тревогу, дискомфорт и вялость, при этом никакие мышечные усилия в расчет не принимаются априори.

Эта логика основана на навязчивых, бесконечных повторах: незаметно начинается труднопреодолимая деградация личности. Как следствие — столь же новое понятие неустранимой «остаточной усталости»:

Восстановления, которое дает дневной или ночной отдых, не хватает. <...> Поскольку энергетические резервы не восполняются, накапливается остаток общих вредных влияний работы как для организма, так и для психики; понятие остаточной усталости в настоящее время представляется наиболее важным для изучения механизации.

В иной форме, более острой и глубокой, совершенно переосмысленной, встречается здесь «угасание», уже упоминавшееся при рассмотрении вопросов, связанных с детским трудом в середине XIX века. Нельзя забывать также о психологической стороне внутренних расстройств, опасений, страха, «долгосрочной» усталости, придающей новое звучание исследованиям.

Пересмотр условий труда

Обостряется внимание к изнурению, дискомфорту, судорогам, даже к боли, к тому, как они возникли; поле исследований расширяется. Интерес растет, фокусируется на условиях, пространстве, времени, местах работы. Нельзя сказать, что окружающая среда была забыта. При анализе различных профессий на ее несовершенства давно обращалось внимание: опасные почвы, вредные проникающие частицы, сырые помещения, непригодный для дыхания воздух. Самый большой риск представляли галереи шахт, работа в них вызывала профессиональные заболевания: от пневмонии до чахотки, от кровохарканья до грыжи, от варикозного расширения вен до проблем с кровяной «вязкостью».

Теперь, в межвоенный период, именно окружающая среда считается возможным источником не только конкретных болезней, вызываемых миазмами, вредными частицами, сухостью или влажностью рабочих помещений, но и глобальной усталости. Это важнейшее изменение подчеркивает растущее значение самой усталости, условия, происхождение и особенности которой становятся все более дифференцированными. Растет и значение условий труда: «Отопление, освещение, вентиляция влияют на ощущения физического комфорта, на душевное состояние рабочего и на процесс его утомления».

Исследования ширятся, констатируемые факты становятся все разнообразнее, и речь не только о «конвейере» Генри Форда, который в 1910-х годах пришел «к рабочему», чтобы облегчить ему выполнение задач, к тому же Форд был заинтересован не столько в том, чтобы его рабочие меньше уставали, сколько в скорости производства. Жан-Морис Лаи в 1927 году подробно описал «влияние освещения на производительность труда», эффективность освещения производственных помещений не вызывает сомнений, но слишком яркий свет утомляет, и тут появляются диффузоры «Ильрин», призванные давать «мягкий свет, не утомляющий зрение».

В 1934 году Дональд Лэрд измерил влияние шума «на артериальное давление и утомляемость», и в результате началась успешная звукоизоляция цехов, стали использоваться прорезиненные опоры и мягкие звукопоглощающие покрытия стен.

Наконец, надо сказать о воздухе. Не только содержащиеся в нем вредные вещества и примеси вызывают заболевания, но также имеет значение его температура и влажность: «Основной причиной усталости, по-видимому, является застой воздуха, что препятствует нормальному теплообмену между телом рабочего и окружающей средой».

Обнаружение психической стороны

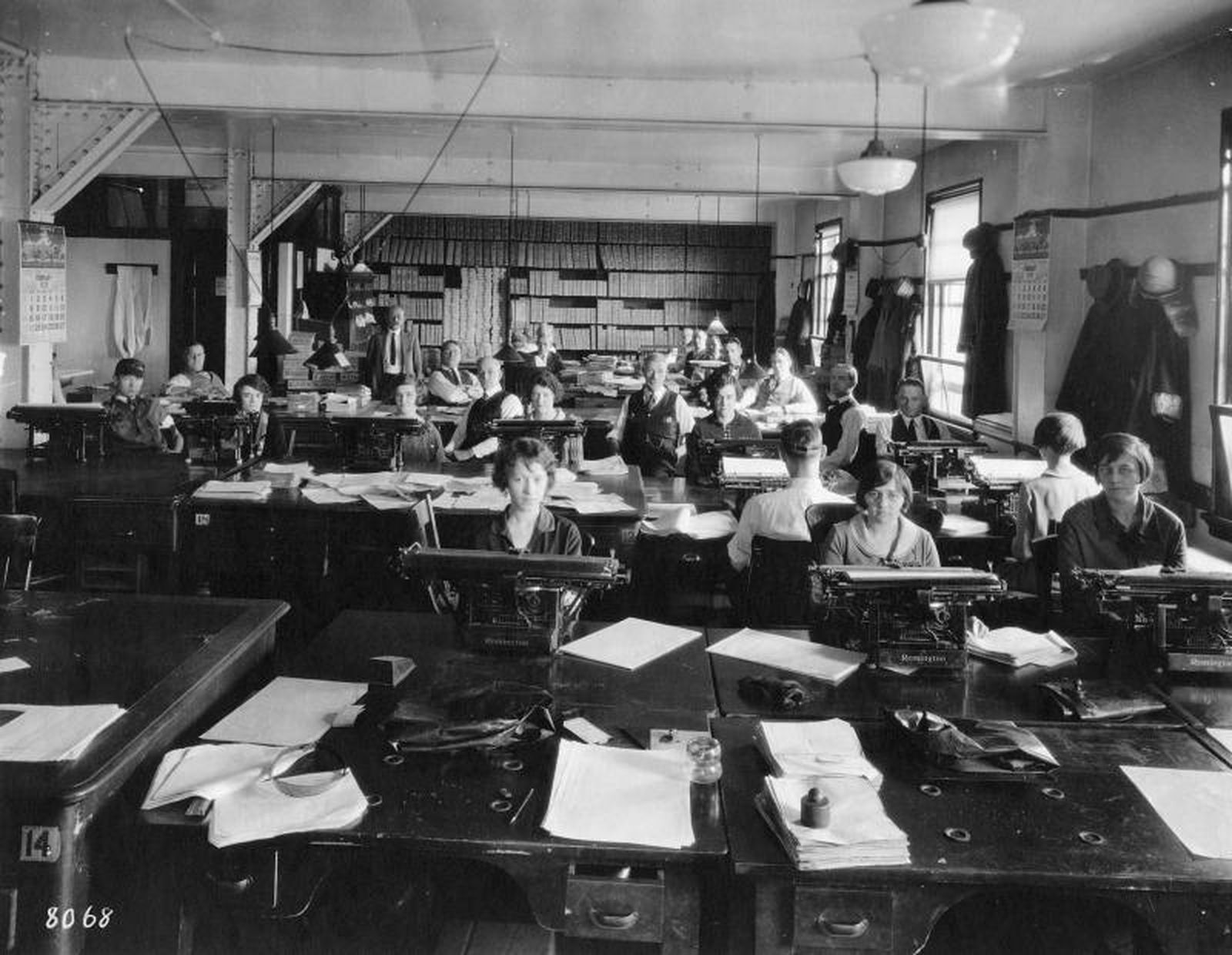

Еще более яркий пример новизны в 1920–1930-х годах — офисы, «рабочая среда» в «непроизводственной» сфере, где усталость возникает от неподходящих инструментов и мебели. Реклама и торговля преследуют одну и ту же цель: сделать так, чтобы конторским служащим было удобно, чтобы перемещения по офису были сведены к минимуму и чтобы работники не испытывали боли или напряжения. Раскладные столы можно сделать многоуровневыми, высота стульев регулируется, разные канцелярские принадлежности можно разложить в удобном для себя порядке.

Офисное оборудование переосмысливается: стол Moderny призван «экономить жесты и беречь нервы», стеллажи Chauvin — «экономить пространство и время», выдвижные ящики Strafor подчиняются «самому слабому подталкиванию», а электрическая каретка Le Porin устраняет «основную причину усталости машинистки».

Журнал Mon bureau с середины 1920-х годов позиционирует себя как привилегированное издание для нового офисного мира, рекламирует «оборудование, работа с которым практически не утомляет оператора».

Еще одно важнейшее новшество связано с тем, что появляются новые профессии, а это влечет за собой и возникновение новых жестов для выполнения более тонких или более легких операций в обрабатывающей промышленности, где широко используются различные повседневные инструменты. Это меняет понятие «рабочего места», требуя специфического внимания и бдительности для выполнения «микродвижений»: координации движений рук и пальцев, работы в «ограниченном» пространстве.

После изучения управления тяжелыми нагрузками исследуется управление координацией движений. За изучением «количества» энергии следует изучение «количества» внимания. Это подтверждается ситуациями, в 1937 году рассмотренными с «научной точки зрения» Ральфом Моссером Барнсом: «проверка прозрачности бутылок», «упаковка коробок», «складывание конвертов», «сборка деталей дверных ручек», «сборка радиодеталей», «сборка деталей резиновых спринцовок».

Меняются и методы оценки, на помощь приходят киносъемка, подсветка рук и ног, измерение времени реакции: камера, расположенная на предплечьях, фиксирует одно за другим все малейшие перемещения. Безусловно, это решительное новшество: ловкость и прежние рабочие приемы уходят в прошлое, невидимое превращается в видимое, интуитивное движение — в «отмеренное», то, что прежде едва угадывалось, становится «объектом» наблюдения.

Отсюда и новые исследования, интерес которых направлен к динамике взгляда, согласованию между жестами и взглядом. Делаются выводы, превращающие образ тела в «нервную машину»: «Движения глаз и точки фиксации взгляда должны быть сведены к минимуму»; или: «Для автоматического и „плавного“ выполнения операции необходим ритм».

Остается, конечно, само понятие утомления. Как только исчезают мышечное утомление или тоническое напряжение и связанные с ними рассчитанные химические процессы, критерий утомления может быть нарушен. Вот какой вывод сделал Барнс в большой работе о «движениях и времени»: «Ощущение утомления обычно возникает при длительной работе. По существу оно субъективно, и поэтому наблюдатель не может его измерить».

Сосредоточение внимания на теле, которое является «нервной машиной», а не «силовой машиной», способствовало реорганизации его окружения, а также благоприятствовало возникновению психологии. А вот вывод, сделанный в 1950 году в монументальном труде по медицине Камиля Симонена: «Необходимо учитывать крайнюю чувствительность явлений утомления к изменениям психосенсорной ситуации».

Наконец, к сосредоточению внимания исследователей в период между мировыми войнами на пространстве и изучении окружающей среды добавился новый взгляд на время. Проводились более точные экспериментальные исследования, устанавливалась зависимость производительности труда от длительности рабочего времени.

На первый взгляд кажется банальностью вывод, сделанный Чарльзом Майерсом: «Чем короче рабочий день, тем выше производительность труда».

Восьмичасовой рабочий день по-прежнему считается оптимальным и получает дальнейшее признание, несмотря на то что директор Industrial Fatigue Research Board доказывает, что рабочий умеет адаптировать свой собственный ритм к различной продолжительности рабочего дня.

Оригинальным представляется изучение пауз в работе, которое ведется в Европе и Соединенных Штатах. Исследования множатся, торжествуют методы экспериментов и расчетов. Эдвард Дэвид Джонс среди прочих уже в 1919 году подчеркивал рост «производственных результатов» рабочих во время постепенной корректировки пауз в их работе.

Приведенные здесь цифры демонстрируют непревзойденную точность: если на металлургическом заводе один человек, работая без перерывов, производит 16 деталей в час, то работая с пятиминутным отдыхом через каждые 25 минут, он производит 18 деталей, с трехминутным отдыхом каждые 17 минут — 22 детали, с двухминутным отдыхом каждые 10 минут — 25 деталей.

Аналогичную ситуацию можно наблюдать, анализируя производство заклепок на сталелитейном заводе: за один рабочий день производится 600 заклепок; если после изготовления партии из 10 заклепок делается двухминутный перерыв, то общее количество произведенных заклепок возрастает до 1600 штук.

Приводятся точные цифры, характеризующие эффективность производства, а также рассчитывается время, выбранное для таких перерывов. Специалисты лондонского Национального института промышленной психологии (National Institute of Industrial Psychology) после проведенного в 1939 году обследования 1050 фабрик настаивали на необходимости делать паузы в работе, когда «эффективность достигает своего максимума», другие — когда эффективность начинает снижаться («кривая идет вниз», curve begins to drop), третьи предоставляют возможность выбирать время перерывов самому работнику, не выходя за рамки их установленного количества.

Делается множество утверждений, способствующих консенсусу, в которых приводятся небывалые статистические данные, но цель у всех этих утверждений одна: в первую очередь добиться повышения производительности труда, а не сохранить физическое и психическое здоровье рабочего, что, без сомнения, сделать гораздо труднее.

Наконец, исследуются и другие скорости — и это наиболее показательно. Во второй трети XX века, в межвоенный период, изменилась техника, получили широкое распространение автомобили, стали совершаться перевозки на большие расстояния без остановок. Началась борьба с минутами, часами, днями:

Мы видим, насколько вождение современного автобуса или трамвая, становясь менее утомительным, требует от водителя, если можно так сказать, навыков акробата и может быть доверено только людям, общая психомоторная и умственная деятельность которых остается постоянно наготове.

Жан-Морис Лаи в 1937 году описывает не известную прежде ситуацию — рабочий день, длящийся гораздо больше восьми часов, принятых в 1919 году: рейс туда и обратно на расстояние более пятисот километров на тягаче с прицепом грузоподъемностью четырнадцать тонн между тремя французскими городами. Вид транспорта был новый, рейсы осуществлялись на регулярной основе. Такой метод перевозки грузов приобретает массовый характер, но при этом уделяется внимание проблемам и опасностям.

Переезд длится тридцать пять часов, в рейсе участвуют два водителя, которые периодически сменяют друг друга, при этом участвуя в погрузочно-разгрузочных работах. Едут ночью, едят в дороге, спят в машине.

Исследование Жана-Мориса Лаи принципиально ново: за грузовиком ведется наблюдение из следующего за ним автомобиля, каждые три часа водители сдают тесты, рассказывают о своем состоянии и ощущениях.

Таким образом отслеживается усталость, особенно возникающая между «полуночью и пятью часами утра», регистрируются «гипнагогические галлюцинации» — такие, когда водителю кажется, что «глаза открыты и видишь дорогу», но руки «уже не чувствуют руля» и не слышен «рев мотора». Приводятся и свидетельства аварий: езда «зигзагами», прицепы, «перекатывающиеся с одной стороны дороги на другую», вплоть до более трагических столкновений.

Американские исследования в свою очередь также сосредоточены на сенсорном голоде дальнобойщиков: увеличение времени реакции, снижение точности координации между глазом и рукой, снижение скорости решения арифметических задач, трудности при сохранении вертикального положения.

Это влечет за собой появление новых исследований, нацеленных на определение профессиональных качеств, которые до сих пор были мало изучены, а именно: чувствительность к командам, контроль кратких жестов, выносливость нервной системы, способность замечать предупреждения и сигналы тревоги.

Появился также новый метод выбора водителей под названием «психотехника». Он позволяет, используя специально разработанные тесты, проверять тех, кто сталкивается с продолжительной работой, для которой концентрация внимания и ее поддержание значат больше, чем другие качества.

В то же время речь идет о том, чтобы дать оценку утомлению — всем этим несчастным случаям со смертельным исходом, всей этой психологии, взволнованным речам водителей; о том, чтобы выразить словами то, что, вероятно, было вызвано прежними явлениями — ночными «галлюцинациями», бесконечными переездами, происшествиями в пути. Без сомнения, все это ново, все имеет специфическое обозначение и вызывает специфические опасения.

Жан-Морис Лаи настоятельно рекомендует отдыхать один-два дня между такими поездками. Таким образом, решающее значение имеет осознание, идущее от развития как чувствительности, так и профессионализма. То же самое можно сказать о повсеместном сегодня использовании самолета, об опасных одиночных путешествиях, о готовности к риску.

Анри Минье, сконструировавший в 1932 году самолет «Небесная блоха» (Pou-du-ciel), вспоминает освоение длительных перелетов, «галлюцинации», разные неожиданности, помехи, возникающие в неограниченном пространстве, где нет никаких ориентиров: «Вы должны держать себя в руках. От вашего внимания зависит жизнь. <...> Не давать себе передышки, не позволять слабости»; в результате пилот «устает, леденеет, становится практически безучастным ко всему».

Это чувство тотальной новизны символизирует свидетельство Чарльза Линдберга, в 1927 году совершившего первый перелет через Атлантику. Этой новизной проникнуты все тридцать три часа, которые он провел в полете. Линдберг приводит множество подробностей: подавленное сопротивление усталости, тревожные, невыносимые сны, угрожающее «оцепенение», подобное «зараженной ране».

Лейтмотив его рассказа — недостаток сна и последствия этого: «Мои глаза тяжелы, как камни, и веки опускаются с почти непреодолимой силой». О таком никогда ранее не говорилось: «Усилия, прилагаемые, чтобы не заснуть, вызывают еще большую сонливость»; или нарастающее притупление чувствительности: жадно вдыхаемые «соли» уже почти не воспринимаются; или чувство всепоглощающей «тупой боли» и ощущение обрушения физического каркаса по прибытии.

Существует еще множество важных свидетельств, связывающих «беспрецедентную» усталость с появлением новой техники, с революционными изменениями в повседневной жизни, с усилением чувствительности. В то же время углубленный анализ, его растущие требования, его оттачивание с течением времени могут придать оттенок новизны тому, что, по всей вероятности, уже существовало, — среди прочего, например, выносливости ночных курьеров, на что до сих пор обращалось мало внимания.

Новый взгляд на межличностные отношения

Повышенное внимание к пространству и времени в межвоенный период, новые причины утомления направили исследования в сторону дальнейшего углубления психологии, причем здесь речь идет о сети отношений, о формах этих отношений, о том, что им мешает и на чем они держатся. Элтон Мэйо провел самое известное из этих обследований в 1927–1932 годах в пригороде Чикаго, в мастерских Готорна, занимавшихся поставкой телефонного оборудования для компании Белла.

Были выбраны пять сотрудниц, работающих на сборке телефонных реле, за ними велось тщательное и долгое наблюдение. Девушек разместили в одной комнате — Test Room, они могли общаться друг с другом; им рекомендовали не конкурировать друг с другом, они могли делать перерывы в работе, устраивать перекусы, работать меньше положенного. Играло роль чувство довольства и расслабления, которое они испытывали. В течение нескольких лет производительность их труда пусть медленно, но росла.

При этом важно отметить, что, когда в отношениях между этими девушками, или между ними и той, что за ними следила, или между ними и всей командой возникало напряжение, производительность труда падала; Мэйо видел в этом «отрицательные корреляции».

Еще более важно, что производительность труда падала, когда возникали семейные проблемы, и повышалась, когда они исчезали; среди прочих в мастерскую проникали матримониальные проблемы и вносили переполох.

Таким образом, причиной усталости «объективно» оказывается личная сторона: «межличностные отношения на работе и личные ситуации вне ее». Впервые мы видим здесь ярко выраженную динамику от психической стороны к физической.

Анкетеры расширяют и разнообразят опросы, фиксируют «проблемы», упомянутые обследуемым персоналом: зарплата, грязь, усталость, восстановление сил, мебель, инструменты, руководство... Работники высказываются. Их неудовлетворенность выходит на поверхность. Слова производят эффект: ощущение, что тебя признают, создает легкость в общении и повышает производительность; более свободное самовыражение также способствует росту производительности труда.

Еще одно наблюдение: «Отношения между руководством и персоналом в большей степени определяют отношения сотрудников, моральный дух, удовлетворенность и эффективность, чем любой другой фактор». Отсюда — настоятельная необходимость «гибкого и всестороннего контроля», учета «моральной и социальной установки рабочего», то есть, другими словами, создания «более приятной» среды. Наконец, общий вывод таков: порог утомления под влиянием психологических и личных отношений отступает. Это наблюдение будет подтверждено другими экспериментами, проведенными в то же время в Европе.

Таким образом, к критериям утомления, выявляемым физиологией, следует относить также те, что обнаруживаются вследствие недомогания или психологического дискомфорта: вероятно, это психическое явление, но воспринято оно здесь в «клиническом» и индивидуальном плане, зафиксировано конкретным, точным, подробно описанным наблюдением, с исследованием и интервью, а не лишь единожды упоминается в литературе.

На это указывают перечисляемые в процессе объяснения симптомы: неудовлетворенность, «пессимистические мечтания», «несотруднические» установки, чувство неузнавания, запреты, скука, однообразие, депрессия — в общем, малопонятная и «негативная» сторона «психологического климата».

И все же нельзя игнорировать пределы такого внимания к «чувствам» и их влиянию на межличностные отношения на работе; более того, ими можно намеренно пренебречь во имя эффективности. Несмотря на предложение Элтона Мэйо учитывать межличностные отношения коллег, некоторые проблемы и трудности, сами по себе являющиеся свидетельствами времени, могут сохраниться: «Как бы ни были умны опыты, проводимые молодыми патронами, в них чегото не хватает, а именно — полной поддержки со стороны рабочих, которых они хотят приобщить к своим усилиям».

Также, согласно весьма обоснованному суждению Жоржа Фридманна, высказанному в 1960-х годах, следует принимать во внимание то, что находится «вне» предприятия, что относится к миру и среде: экономику вообще, социальные условия, чувство неполноценности и вытекающую из него неудовлетворенность.

В XX веке росло, распространялось и делалось все более отчетливым осознание множества препятствий, связанных с неизбежно зависимым положением рабочего класса. Априори невозможно поменять местами в компании «тех, кто принимает решения» и «работников», нельзя сделать незаметной асимметрию в их положении. Не может внезапно исчезнуть и «насилие» подобной среды, несмотря на всю заметность и яркость первого упоминания о психической стороне вопроса.

Рабочая депрессия?

Таким образом, в межвоенный период мир труда изучался больше чем когда-либо, изучался в своей непосредственной, материальной, даже тривиальной реальности. Тому есть множество свидетельств и наблюдений. Бросается в глаза неумолимое изменение чувствительности: протест уступает место унынию, физические страдания — моральным.

Начнем с систематического итога: «Душа нашего времени измеряется механической силой», что подтверждается как описательно, так и наглядно. Лучшей иллюстрацией могут послужить бесчисленные фотографии с комментариями современников, привезенные Франсуа Колларом из поездки по всей Франции, совершенной им в 1931–1934 годах. Масштабное исследование Коллара похоже на то, что провел Виллерме столетием ранее, но Коллар прежде всего настойчиво стремился отследить новые веяния.

Можно сказать, что тяжелый труд изменился, мускульная сила отступила на второй план: вагонетки в шахтах теперь перемещаются при помощи электрических лебедок, гидравлические прессы весом в несколько тонн гнут металл, отбойные молотки на сжатом воздухе пришли на смену кирке, паровой копер, забивающий сваи, исключает вмешательство рук...

Прямые затраты физических сил скоро исчезнут: «механизация устраняет движения человеческого тела и снижает физическую усталость». В книге Коллара «Франция работает» (La France travaille) мы видим сплошные противопоставления: «Раньше... и Теперь», «В прежние времена... и В наши дни», и лейтмотив такой: «Они выпускают из рук инструменты».

И тем не менее остаются ситуации, в которых по-прежнему отмечается физическая усталость; эти ситуации запечатлены на фотографиях Франсуа Коллара: порты, где «докеры в капюшонах тащат мешки с сахаром»; трансатлантические лайнеры, где «человеческие печали спускаются с рей на дно», заставляя «кочегаров» закидывать уголь в «мир блестящих рычагов»; шахты, где в каждом шурфе «работа идет интенсивнее», конкурируя с «себестоимостью других бассейнов»; траулеры, бесконечные маневры делают профессию рыбака «эпической».

Это подтверждается иллюстрациями, опубликованными в 1920–1923 годах в журнале Floréal, «еженедельнике о мире труда»: с вклеек на нас смотрят «землекопы», «каменотесы», «кровельщики», «дровосеки» или «плотники», демонстративно отирающие пот со лба; все они работают киркой, лопатой или пилой, несмотря на широкое распространение моторов и электричества.

Другие примеры показывают, что технический прогресс порождает новые виды усталости, о которых в момент их появления упоминали редко: работа отбойным молотком, пришедшим на смену кирке, сопровождается вибрациями, о которых почти ничего не говорили; маска художника, защищающая от исходящих от красок вредных испарений, препятствует нормальному дыханию — об этом также умалчивали; страховочный пояс строителей, висение на котором вызывает дискомфорт, почти не упоминался; наконец, «ручной молот» кузнеца, требуемый для обработки определенных деталей, несмотря на существование механического молота, и прочие способы наблюдения и механического ускорения, которые начинает выявлять быстроразвивающаяся психология:

Использование полуавтоматических или автоматических станков облегчает задачу крупных мышц. Но скорость этих станков так высока, они требуют столько внимания, что часто вызывают значительное нервное утомление.

Еще важнее и показательнее то, что сами участники процесса отводят все большее место «работе» над поведением, обретению внутренней беспристрастности. Углубление психической потребности, по-видимому, усиливает чувство неудовлетворенности, отсутствия перспективы, утраты себя.

Беспрецедентный пласт страданий, связанных с работой, вероятно, более специфичен, чем неврастения, и более глубок, чем только лишь влияние межличностных отношений и эмоционального климата. В этом, пожалуй, важнейшее изменение, произошедшее за межвоенный период: пробуждение самосознания и его влияние на прочувствование утраты.

Вот что говорил «подавленный, усталый физически и морально» Констан Мальва, в 1930-х годах работавший шахтером в бельгийском Боринаже: «Я оцепенел от сна, рот как будто набит тестом, я ничего не чувствую»; а вот слова Мориса Аллина, работавшего на заводе Renault: «Перспектива заниматься этим всю жизнь угнетала»; Альберт Сулиллу в 1933 году передает слова одного рабочего с завода Форда: «Такое ощущение, что его мозговое вещество также пострадало от последствий этого истощения». Сам рабочий не различал мышцы и эмоции, мобилизацию физических сил и моральное уныние. Симона Вейль наиболее точно связывает это постоянство «движений, которые причиняют боль» и «глубокое чувство уныния». Жорж Навель намекает на высшую степень отчаяния: «Я долго тащил свою [хандру]. Я дошел до крайности и сдался. Мне хотелось умереть».

Это позволяет лучше измерить путь, пройденный психологией за несколько десятков лет. В XIX веке полагали, что усталость оказывает пагубное влияние на протяжении длительного времени, после чего наступает фаза краха или бедствия: нечеловеческие усилия горняков, упомянутые Золя при описании «откатки», избыточные нервные затраты у неврастеников, о которых упоминал Джордж Бирд, описывая «американскую нервозность». Органическое нарушение проникает в сознание, вызывая общее утомление.

Упоминавшиеся в 1930-х годах крах или несчастье совсем другие: они связаны со смыслом, фокусируются на ценности, подпитываются ощущением деградации или исключенности, которое могут вызвать определенные виды работ.

Они проникают в сознание, принося общую усталость, но не противостоя усилию. Они вызывают боль раньше, чем любое физическое воздействие. Здесь, в долгой работе по персонализации, корни огромного значения, придаваемого психологии в западном обществе.

Слова «депрессия» или «тоска» звучат в высказываниях некоторых солдат Первой мировой войны, зацикленных на чувстве утраты. Никакого научного смысла в этом нет, есть скорее намерение вспомнить особое изнурение: состояние, при котором усталость больше не связана с отсутствием какой-либо стимуляции, оживления или возбуждения, как предполагалось ранее, а, напротив, преобладает чувство бесцельности, отсутствие перспективы.

Психический горизонт расширился. Это вызвало определенные энергетические затраты, что переживалось как неприемлемое, казалось унизительным: «Чем я не угодил Богу, чтобы заслужить такое наказание?»

Усталость работающего человека становилась все более острой, связывалась с каким-то настойчивым, трудноуловимым, несбыточным внутренним ожиданием: ощущением отсутствия будущего, бесконечных повторений одного и того же, отсутствия перемен. Пожалуй, впервые рабочее сознание с такой силой подчеркивает отсутствие воплощения и цели. Кроме того, здесь мы впервые видим, что психологическая сторона проблемы берет верх над физической.

Наконец, еще одной новой чертой 1930-х годов было внимание к особенностям женского труда. В увидевшем свет в 1938 году романе «Усталость Мари Тавернье» Клод Пижи рассматривает нервозную обстановку «конторы», ответы на «телефонные звонки», равнодушие коллег, накапливающиеся домашние дела, куцые «воскресенья домохозяйки», когда надо рано вставать и совершать «семейные прогулки» при нарастающей «тяжести в ногах» и «падении интереса» Мари к себе. Отмечены все «бесчисленные» задачи, которые должна выполнять героиня. У Мари, «усталой жены» и «измученной матери», есть только одно желание: «уехать куда-нибудь отдохнуть вдали от всех».

Все меняется, однако, когда начинаются отношения с молодым коллегой, вскоре ставшие близкими: это признак незаметно наступающей свободы нравов, а также растущей роли психологии: «Чтобы забыть большую усталость, нужна большая радость».

У этой новизны есть еще один нюанс: Клод Пижи в своем романе пишет, что к скандалам на эротической почве стали относиться терпимее; что уже не так стремятся изменить положение женщины через реформирование или облегчение работы, зато чувственная сторона жизни признается все активнее и появляется больше возможностей любить.

Традиция меняется, но глобальных потрясений не происходит, женщина по-прежнему остается существом чувствующим, а не действующим. Именно об этом пишет в 1937 году журнал Marie Claire, рассказывая о том, как чудесным образом окончилась мучительная усталость одинокой работающей женщины, когда она вновь встретила свою первую любовь:

И вот однажды в доме, где она служила, появился новый работник; несмотря на носимую им печать прожитых лет, усталости и неудач, она узнала его. Это был старый сосед, милый незнакомец, которого она оплакивала.

Безусловно, мы видим здесь влияние психологии, но в отношении женщины по-прежнему большее значение имеет эмоциональная сторона, а не действенная.

Читайте также

Тирания делания. Что не так с культом продуктивности и как жить счастливо без постоянной работы?

Как кутюрье 30-х интерпретировали идеи психоанализа и авангардного искусства: модный сюрреализм Эльзы Скиапарелли

Какими они возвращаются: посттравматическое расстройство у военных. Как солдат лечат от галлюцинаций и боли