Насильная стерилизация, геноцид и расовые чистки в общественном сознании обычно связываются с нацистской евгеникой и преступлениями Третьего рейха. Но исчерпывается ли история антигуманистических программ только этим? Специалист в сфере биоэтики Конрад Моор, изучив десятки документальных свидетельств, рассказывает о самых резонансных евгенических практиках в мире за последние 100 лет. В статье об истории евгенической политики исследователь описывает, как отечественные ученые составляли родословные декабристов и русских писателей, чтобы найти наследственную склонность к гениальности; почему в Швеции с 1934 года стерилизации подвергли более 200 тысяч человек, а людей, меняющих пол, в обязательном порядке стерилизовали вплоть до 2012-го; какие стереотипы использовали в Америке после Второй мировой, чтобы оправдать «репродуктивный расизм»; к чему привели социальные евгенические льготы в Сингапуре и как узбекистанские гинекологи до сих пор скрыто лишают возможности забеременеть представительниц нации каракалпаков.

В лонгриде также подробно анализируются результаты теста «Насколько вам близки идеи евгеники?», который Дискурс проводил среди читателей. Какой вид евгеники сотни опрошенных поддержали, а против чего выступили однозначно негативно — читайте в тексте.

Содержание

▸ Россия. Социальная евгеника и поиски талантов. 1900–1937

▸ Швеция. Народный социализм, но не для всех. 1934–1976

▸ США. Дело сестер Релф, женщины американских индейцев и расизм. 1970-е

▸ Сингапур. Программа равно известная и нерабочая. 1980-е

Инкубаторий из антиутопии Хаксли «О дивный новый мир», школа Бене Гессерит из романа Герберта «Дюна», эльфские Ведающие и людские чародеи «Ведьмака» Сапковского — что может быть общего у столь разных выдуманных организаций и сообществ?

Ответ один: евгеника. Все они осуществляли евгенические программы, направленные на изменение человеческой природы. Отличие в том, что в мире Хаксли Инкубаторий ориентирован на массовое производство представителей пяти каст людей (в чем весьма преуспел), а ведьмы Бене Гессерит и чародеи «Ведьмака» выводили избранного — и с неоднозначными результатами.

Но что такое евгеника? Какова ее история, теория и практика? В общественном сознании она обычно связывается с нацистскими преступлениями в период Второй мировой войны, но исчерпывается ли только этим? Может ли евгеника быть оправдана в глазах общества? Попробуем разобраться в этих вопросах.

Истоки евгеники

Хотя основы селекции, в том числе в отношении человека, были известны с древности (в качестве примера можно назвать расхожий сюжет со спартанскими младенцами), зарождение евгеники традиционно связывают с именем Фрэнсиса Гальтона, который после публикации в 1859 г. книги своего двоюродного брата Чарлза Дарвина «Происхождение видов» решил заняться биологией. Именно Гальтону принадлежит первенство в использовании термина «евгеника» в 1883 г. в работе «Исследование человеческих способностей и их развития» (хотя о наследовании черт личности он писал и до этой работы).

«Нам очень хочется в паре слов выразить науку об улучшении природы, которая никоим образом не ограничивается вопросами разумного скрещивания, но которая, особенно в случае человека, учитывает любое влияние, которое, в какой бы отдаленной степени оно не происходило, придает более подходящим расам или линиям крови преимущество в борьбе с менее подходящими [расами и линиями крови], которое они не имели бы в другом случае».

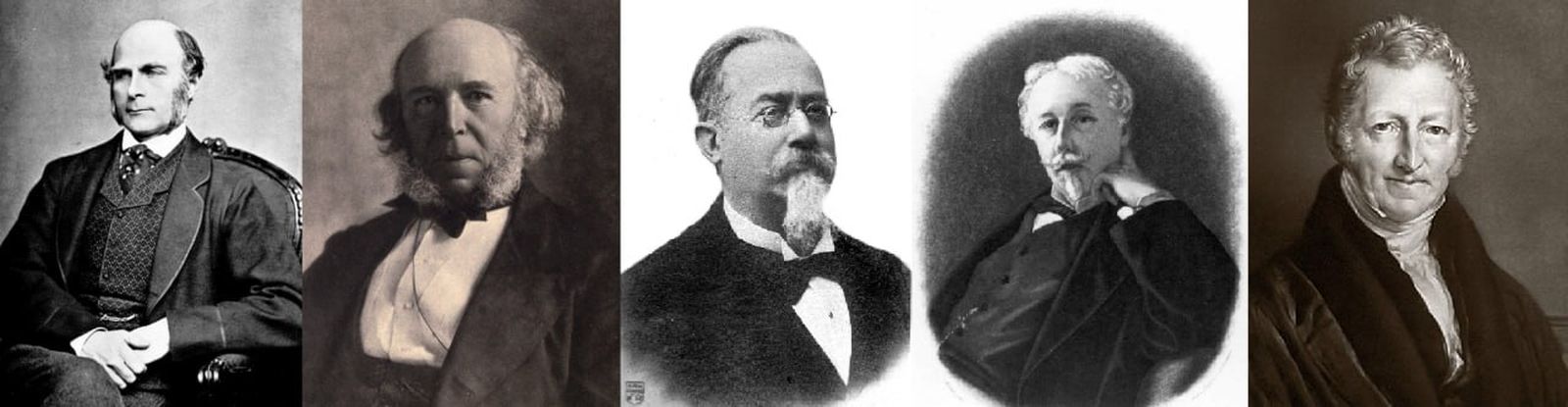

Среди фигур XIX в., имеющих отношение к евгенике, принято называть таких известных и не во всем однозначных деятелей науки, как Герберт Спенсер (один из основоположников социал-дарвинизма), Чезаре Ломброзо (основатель антропологического направления в криминологии), Жозеф Артюр де Гобино (создатель «арийской» расологии), Томас Мальтус (автор известной концепции «мальтузианской ловушки», причисляется к носителям евгенических идей, хотя и жил в более раннее время) и др.

Помимо выдающихся и широко известных личностей, над евгеникой работали и множество специалистов — хотя и не все из них были учеными и руководствовались научным подходом в исследованиях.

Ближе к концу XIX в. евгенику начали изучать в университетах, чуть позже появились специализированные научные организации — Межведомственный комитет по изучению вопросов ухудшения физического состояния (Inter-departmental Committee on Physical Deterioration, Великобритания), Бюро евгенической регистрации (The Eugenics Record Office, США), Центральный комитет по евгенике (Comitê Central de Eugenismo, Бразилия) и др.

Евгеника того времени зачастую была отягощена расистскими, дискриминационными воззрениями на наследственность человека, рассматривала стерилизацию как основной практический метод борьбы с «вырождением».

Справедливости ради следует отметить, что евгеника может быть не только негативной — т. е. направленной на предотвращение распространения «плохой наследственности», — но и позитивной, целью которой было улучшение генофонда человечества, причем для достижения цели предлагалось использовать множество методов: от улучшения санитарно-гигиенических условий и распространения образования до планирования семьи.

Теоретические изыскания подготовили расцвет евгенической практики, к сожалению, в большей степени негативной, в первой половине XX в. Если обратиться к материалам канадского сайта, посвященного истории евгеники, то можно увидеть, что связанные с ней законы (как правило, они касались стерилизации «недостойных») страны приняли большей частью до Второй мировой войны: Норвегия и Швеция в 1934 г., Дания в 1929 г., Финляндия в 1935 г., Третий рейх в 1933 г. Среди штатов США первенство принадлежит Индиане (1907 г.), а всего акты о стерилизации были приняты в 30 штатах.

Некоторые авторы прямо указывают, что лидерами евгенического движения являлись Великобритания, Третий рейх и Соединенные Штаты.

Так или иначе, большинство законов о стерилизации были отменены в 70–80-х годах, вероятно, в результате движения за права человека, но кончилась ли история евгеники на этом? Пройдемся по некоторым моментам теории и практики евгеники XX в., прежде чем попытаться ответить на этот вопрос.

Судьбы и страны

Россия. Социальная евгеника и поиски талантов. 1900–1937

Авторы материалов eugenicsarchive.ca, со ссылкой на ряд источников, придерживаются точки зрения, что евгеника в Советском Союзе была дистанцирована от расовой антропологии, с которой сливалась в большинстве стран Европы, упираясь, скорее, в социальные аспекты, а не биологические, никогда не находила сколь бы то ни было широкого применения на практике, а в 30-х годах и вовсе была запрещена как «буржуазная» и «фашистская» доктрина, оставив расовую антропологию в одиночестве.

«Основная предпосылка этой дисциплины [расовой антропологии] заключалась в том, что человеческие существа могут быть разделены на отдельные расы и что их физические и психологические характеристики сформировались под влиянием климата и географических особенностей».

Гораздо шире данный вопрос раскрывает Николай Кременцов — автор статей по истории евгеники, на момент их написания сотрудник Университета Торонто.

По мнению Кременцова, евгенические идеи проникли в Российскую империю с опозданием, поскольку в аграрной, многонациональной и поликонфессиональной стране евгеника не могла найти себе достаточную социальную базу, чтобы распространять идеи о «расовом вырождении».

Тем не менее в начале XX в. евгеника была уже достаточно хорошо известна профессиональным сообществам российских юристов, антропологов, биологов и других специалистов. Хотя официально российских делегатов на Первом международном евгеническом конгрессе, прошедшем в Лондоне в 1912 г., не было, на заседаниях присутствовали журналист И. B. Шкловский (не путать с известным писателем В. Б. Шкловским) и теоретик анархизма князь Петр Кропоткин.

Первый в своих статьях, а второй прямо с трибуны Конгресса подвергли жесткой критике классовый и расовый подходы евгеники. В этом ярко проявилась одна из особенностей восприятия евгеники в России — подобно французским коллегам и в противовес англо-американским и немецким, большинство российских евгеников выступали против негативной евгеники, классового и расового ее компонентов, стерилизации, агитируя в первую очередь за улучшение условий социальной среды:

«Прежде чем рекомендовать стерилизацию слабоумных, <…> эпилептиков (Достоевский был эпилептиком), не было ли их [евгенистов] обязанностью изучить социальные корни и причины этих болезней?»

До революции евгеника не была серьезно институциализирована в России, хотя находила поддержку в лице таких серьезных деятелей медицины, как Николай Гамалея (вирусолог, микробиолог, эпидемиолог) и Тихон Юдин (психиатр), причем Гамалея даже издавал журнал «Гигиена и санитария», посредством которого знакомил российского читателя с евгеническими идеями.

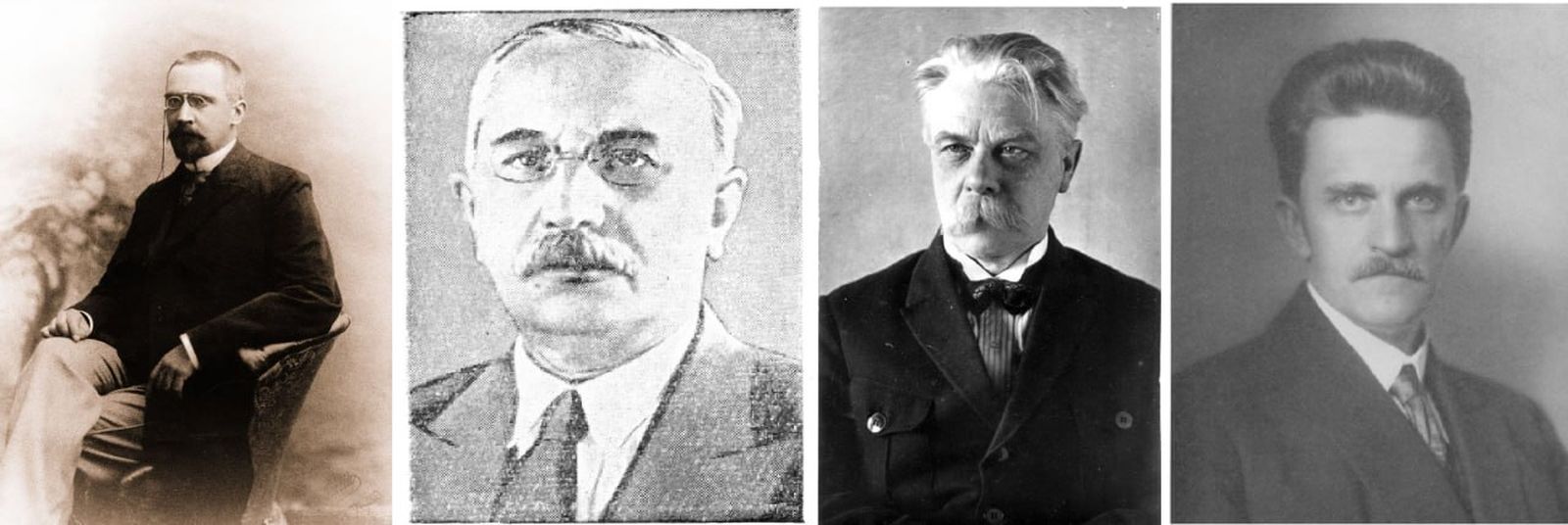

Первая мировая война прервала деятельность российских евгенистов, но уже к 1919 г. Николай Кольцов, один из отцов-основателей советской генетики, нашел поддержку в правительственных кругах, в частности в Наркомате здравоохранения, который возглавлял Николай Семашко. В 1920 г. учреждено Русское евгеническое общество (РЕО) во главе с Кольцовым, а в 1921-м — Бюро по евгенике при Комиссии по изучению естественных производительных сил, которое возглавил генетик Юрий Филипченко. В этом же году российские евгенисты установили контакт с американскими партнерами и получили от них научные материалы.

Отечественная евгеника 1920-х продолжала традиции царского периода: российские евгенисты мало внимания уделяли вопросам «метисации» (т. е. бракам между представителями разных рас), поискам «недостойных» членов общества и «расово неполноценных», выступали против концепции «прирожденного преступника», зато были увлечены изучением талантливых личностей, пытаясь найти наследственную склонность к интеллектуальной деятельности.

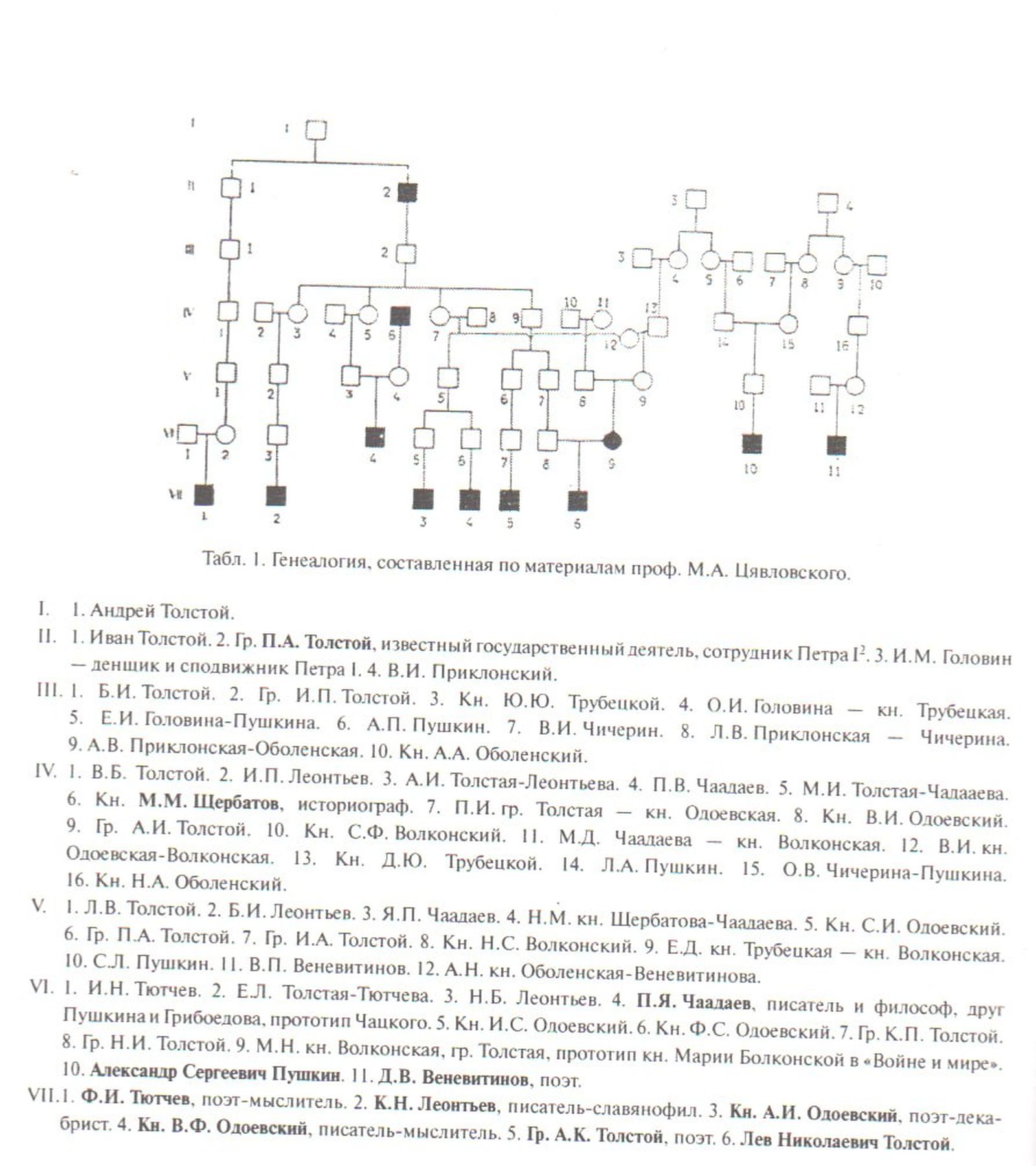

Исследователи штудировали биографии выдающихся личностей, после чего составляли масштабные генеалогические древа, на основании которых пытались проследить проявление гениальности сквозь родословную человека. Результаты поиска получились неоднозначными, поскольку на основании одних и тех же эмпирических данных можно было сделать разные выводы.

Так, в статье Т. Н. Жбанкова «Потомство выдающихся людей», опубликованной в шестом томе Русского евгенического журнала (1928), утверждалось, что гениальность «есть нечто исключительное, прирожденное, но не наследственное и не передаваемое», кроме того, автор делал вывод о низкой фертильности гениальных людей, т. е. в некотором роде о «вымирании гениальности».

«Очевидно, у выдающихся людей есть свои особые им свойственные причины: нам думается, что ключом к пониманию этих особенностей может служить взгляд, высказанный Спенсером… в „Основаниях биологии“ — об антагонизме между расходами организма на индивидуальность и на генезис. Увеличение одного расхода происходит за счет или уменьшения другого, или увеличения общего запаса жизненных сил, из которого производятся обе затраты. <…> У них [выдающихся людей] львиная доля запаса идет на развитие индивидуальности, на гигантскую работу, превышающую во много раз труд обычных людей, и в результате из того запаса <…> остается очень мало, или даже вовсе ничего, на продолжение рода».

В том же номере журнала вышла полемизирующая статья Кольцова, в которой он критикует утверждения Жбанкова о том, что низкая фертильность связана у выдающихся людей с истощением «жизненных сил». Кольцов видит проблему, скорее, в социально-экономической обстановке, в которой существуют выдающиеся люди, в их образе жизни, а также в ошибках при выборе партнера (евгенисты любят приводить в пример жену Сократа Ксантиппу, которую Ксенофонт изобразил крайне сварливой женщиной, не понимающей философских изыскания мужа).

По вопросу выбора надлежащего партнера Кольцов, как он указывает сам, «встает на почву экспериментальной генетики», т. е. связывает рождение гениев с правильным генетическим скрещиванием (хоть это и звучит несколько некорректно в отношении людей).

«Ученые, литераторы и представители искусства также склонны подавлять сознательно половой инстинкт, несомненно развитый у них достаточно высоко. <…> Человек, одаренный высокими способностями, для полного проявления их должен тратить на получение образования и подготовку гораздо больше времени, чем средний человек его круга и класса. <…> Чем выше талант, который он в себе ощущает, тем с большей энергией он сознательно подавляет в себе половой инстинкт, или же при иной нравственной установке удовлетворяет его беспорядочно, без расчета иметь детей…

…Вряд ли можно сомневаться в том, что употребление противозачаточных средств среди более интеллигентных слоев общества распространилось гораздо ранее, чем в широких массах, и очень много бездетных или малодетных браков выдающихся людей XIX столетия объясняется сознательным применением мальтузианских средств [речь идет о различных формах предохранения], а вовсе не биологическими их недостатками».

Впрочем, оба автора не всегда честны и точны в своих эмпирических изысканиях. Например, Кольцов, опровергая утверждение Жбанкова, что двух гениев в одной семье не бывает, весьма произвольно устанавливает вероятность рождения «гения, подобного Ч. Дарвину» как 1 к 10 млн и продолжает эту практику в отношении других выдающихся людей. Вызывает вопросы и отнесение лиц к категории «выдающихся», дальнейшее их распределение на «талантливых», «гениев», «даровитых людей» и т. д., повсеместно встречающееся в евгенической литературе.

Это говорит об отсутствии достаточного количества эмпирического материала и теоретической неразработанности многих вопросов, т. е. изыскания в области наследования талантов не вышли за пределы начальных этапов исследования.

В качестве примера можно привести исследования декабристов и их родственников, которых евгенисты полагали выдающимися людьми. Например, в статье В. С. Золотарёва, опубликованной все в том же 6-м томе Русского евгенического журнала, декабристы характеризуются как личности интеллектуальные, идеалистические и стремившиеся к индивидуальности. В обоснование такой характеристики Золотарёв приводит, как это принято у евгенистов, примеры выдающихся людей среди родственников декабристов. Например, декабрист М. П. Бестужев-Рюмин — дядя академика К. Н. Бестужева-Рюмина, двоюродный дед писателя-народовольца П. С. Поливанова; декабрист П. Г. Каховский — далекий (и не прямой) предок А. Н. Оленина, «одного из культурнейших людей начала XIX в.». Предки декабриста П. И. Пестеля занимали весомые административные должности в Российской империи, среди рода Муравьёвых было семеро декабристов, несостоявшийся диктатор С. П. Трубецкой — троюродный брат П. А. Строганова, единомышленника юного Александра I, троюродный брат Е. П. Долгоруковой, бабки С. Ю. Витте. Перечислять можно еще долго — благо, и декабристов, и их родственников много.

Что бросается в глаза в этих и других примерах? Не некая ли их натянутость («родственник нескольких поэтов», «был немного причастен к литературе, отличался умом, образованием», «племянник по отцу сенатора, а по матери — военного министра»), которая еще более усиливается отдаленностью родственных связей («двоюродный брат», «троюродный дед»)? Не выглядят ли они столь же умозрительными, как отрицательные характеристики социальных групп, которые мы приводим в следующих разделах, когда говорим о негативной евгенике?

Кроме того, можно привести возражения и чисто социального характера: многие, если не большинство приводимых в качестве примера лиц принадлежали к дворянским семействам, зачастую древним, породнившимся между собой, имевшим широкую сеть общественных связей, положение и богатство, располагавшим возможностью дать своим отпрыскам качественное образование и устроить их карьеру, а значимость занимаемых постов вовсе не свидетельствует о выдающихся качествах лица. Эта ситуация еще раз демонстрирует умозрительность некоторых аспектов евгеники.

Советские евгенисты подвергались критике за элитизм (повышенный интерес именно к выдающимся личностям; не помогла оправдать его даже наивная идея создать банк спермы руководителей Коминтерна, чтобы ускорить Мировую революцию), упор на биологические факторы в ущерб идеям Маркса о преимущественном влиянии социально-экономических условий (хотя, как мы могли видеть выше, это обвинение не слишком близко к правде) и отход от детерминизма, которого требовала марксистская идеология.

«Идеологическая опасность» евгенических исследований усилилась в сталинский период: сначала евгенисты были вынуждены исключить само понятие своей дисциплины из официальных документов (благо, их союзниками по исследованиям были генетика и антропология), а затем отвечать на обвинения в антипартийности.

Конец советской евгенике положила «большевизация» науки — все научные направления оценивались на степень соответствия идеалам социалистического общества, а в редколлегию всех научных журналов должны были быть введены партаппаратчики.

В таких условиях Кольцов не стал подавать документы на учет в НКВД, и формально РЕО просто перестало существовать, как и издаваемый им журнал. Евгеника продолжала жить, пока еще была жива генетика, но репрессии 1936–1937 гг., стойкая ассоциация с евгеникой и расовой антропологией в Третьем рейхе поставили крест на отечественной евгенике. Вероятно, эти факторы нанесли удар и по мировым евгенике и генетике: Международный генетический конгресс 1938 г. был перенесен из Москвы в Эдинбург, оргкомитет отказался проводить его совместно с евгенистами, а вопросы критики расовой гигиены и негативной евгеники так не были подняты.

Швеция. Народный социализм, но не для всех. 1934–1976

В 1922 г. на волне популярности евгеники Швеция первой в мире создала Институт расовой биологии, в котором изучались вопросы «нордической расы» и «расового смешения» шведов с финнами и саамами.

Чуть позже, в 1930-х годах, была разработана идеологическая концепция «народного дома» (Фолькхейм) — сплоченного, однородного общества, соединенного тесными связями, подобными семейным.

Чтобы быть членом Фолькхейма, надо было соответствовать определенным социальным требованиям (не страдать алкоголизмом, психическими расстройствами, не вести асоциальный образ жизни, не быть склонным к преступному поведению), а для «несогласных» с такими условиями у шведских властей был закон о стерилизации, принятый в 1934 г.

Таким образом, евгеническая политика в Швеции осуществлялась с упором не на этническую, а на социально-экономическую составляющую — считалось, что угрозу «вырождения» могут нести представители любого класса. Это стало результатом смешения в шведском обществе идей фабианства, расовой гигиены, индустриальной демократии, национализма и «третьего политического пути».

«По мере развития техники и повышения спроса на эффективность производительных сил в индустриальном обществе вопрос о качестве человеческого капитала вставал все острее. „Социальный субстрат“ рассматривался не как отдельный класс, а как слой „неполноценных“, формируемый из представителей всех классов. И, в случае выявления наследственных заболеваний, общество имело право вмешаться, не столько для улучшения расы, сколько в интересах общего благосостояния».

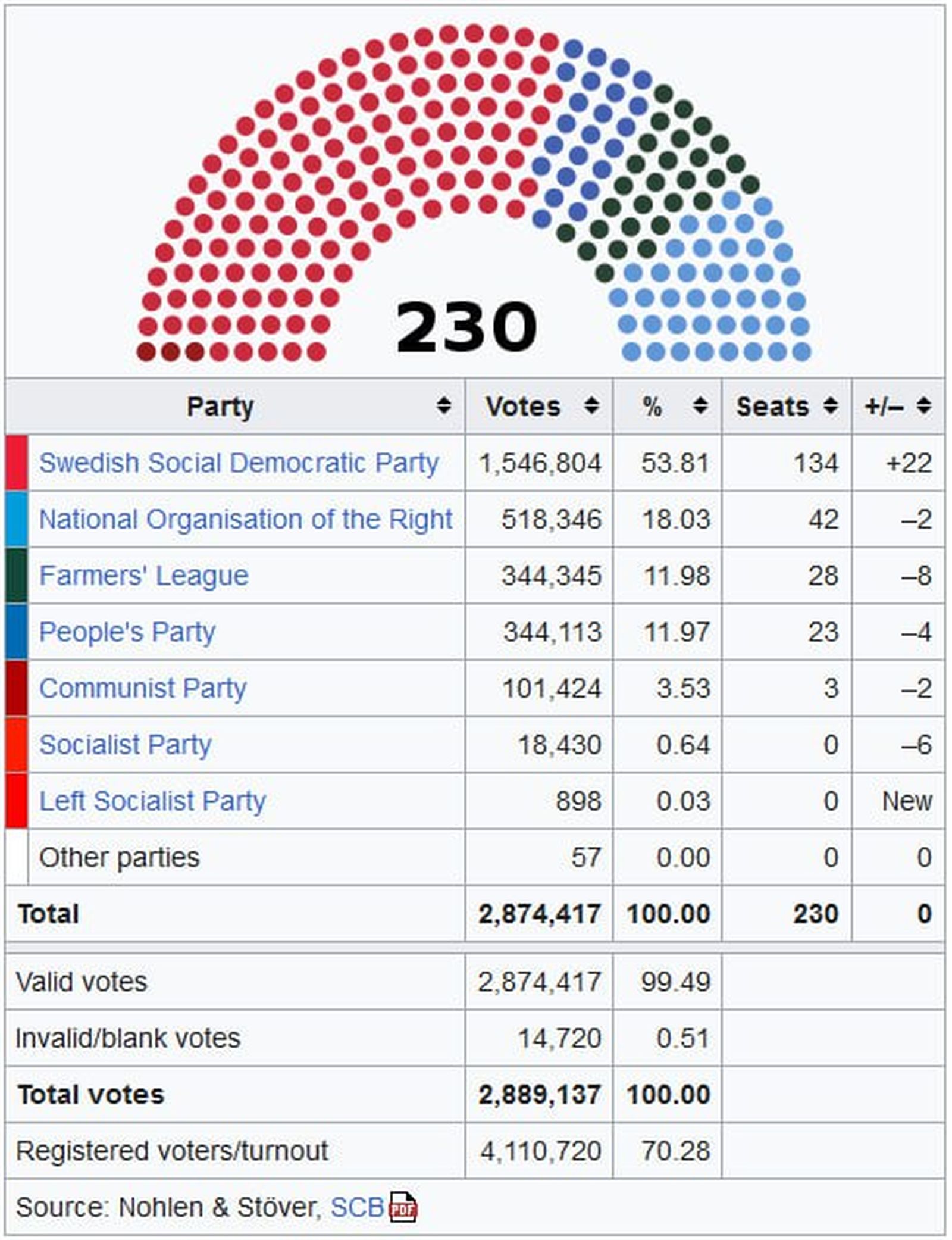

Примечательно, что подобные меры были приняты едва ли не при полной поддержке шведского парламента (Риксдага), критиками программ стерилизации выступали только отколовшиеся от социал-демократов небольшие группы левых и консерваторы.

Всего в ходе шведской евгенической программы было стерилизовано примерно 63 тыс. человек (при средней численности населения в 6 млн человек), в подавляющем большинстве случаев — женщин (от 80 до 90%, а с 1965 по 1976 гг. 99% стерилизованных были женщинами).

В группе риска находились преступники, лица, страдающие психическими расстройствами, алкоголизмом и «умственной отсталостью», «асоциальные» субъекты; при этом стерилизация практиковалась и в отношении несовершеннолетних и недееспособных.

Закон о стерилизации был изменен в 1976-м на волне движения за гражданские права и утратил «принудительную» составляющую. При этом с 1976 по 1996 г. было стерилизовано 166 тыс. человек, в основном мужчины.

Они, вероятно, уже имели семьи и хотели исключить возможность случайной беременности. Однако еще до 2012 г. стерилизация оставалась обязательной для лиц, меняющих свой пол, пока данное требование не было признано Стокгольмским судом неконституционным.

В 1999 г. шведское правительство в целом признало факт проведения в прошлом евгенической политики и обязалось выплачивать пострадавшим, если обстоятельства стерилизации удовлетворяли ряду условий (т. е. чтобы добровольность стерилизации вызывала сомнения), около 23 тысяч долларов компенсации.

Тем не менее начиная с 1990-х евгеническая политика в самой Швеции широко не обсуждалась. Иностранные журналисты, обратившиеся за комментариями по горячим следам статей Мацея Зарембы в Dagens Nyheter — из которых, собственно, широкая публика и узнала о программе стерилизации в Швеции, — были встречены молчанием и отговорками, а ряд шведских и норвежских (Норвегия осуществляла сходную со Швецией программу по стерилизации) авторов утверждали, что деятельность правительств скандинавских стран в этом аспекте была демонизирована, а количество людей, которых можно счесть принужденными к стерилизации, крайне незначительно (на 2001 г. компенсацию от шведского правительства получили 1700 человек, при числе обратившихся в 1974 человека).

Лайноэ, например, отмечал, что первичным аспектом «прогрессивной» политики стерилизации была не евгеника, а социальная составляющая, евгенический взгляд же получил популярность вопреки доводам шведских ученых под влиянием политики Третьего рейха. Другие авторы, в свою очередь, указывали на отсутствие этнической составляющей при осуществлении евгенической политики: малые народности, такие как лапландцы, рома, евреи, подвергались стерилизации не чаще, чем представители титульной нации.

Примечательно, что одной из причин долгого осуществления евгенической политики называется высокий уровень доверия шведов своему правительству, что снижало популярность идей о создании прозрачной и подотчетной системы сдержек и противовесов.

Острота вопроса при современном рассмотрении данной темы, как отмечают А. Спекторовски и Э. Мизрачи, обуславливается тем, что политика по стерилизации «неполноценных» обычно связывается с деятельностью нацистского режима, а не социал-демократических сил.

Отдельно следует поговорить об этническом аспекте евгенической политики в Швеции. Как отмечено выше, она основывалась в первую очередь на социально-экономических соображениях, что, однако, не исключало расизма. Читатель может предположить, что объектами евгенической политики стали финны или саамы, но нет. «Социальный субстрат», как мы помним, формировался из представителей всех социальных групп шведского общества, это явление ярко и парадоксально проявилось и в данном случае.

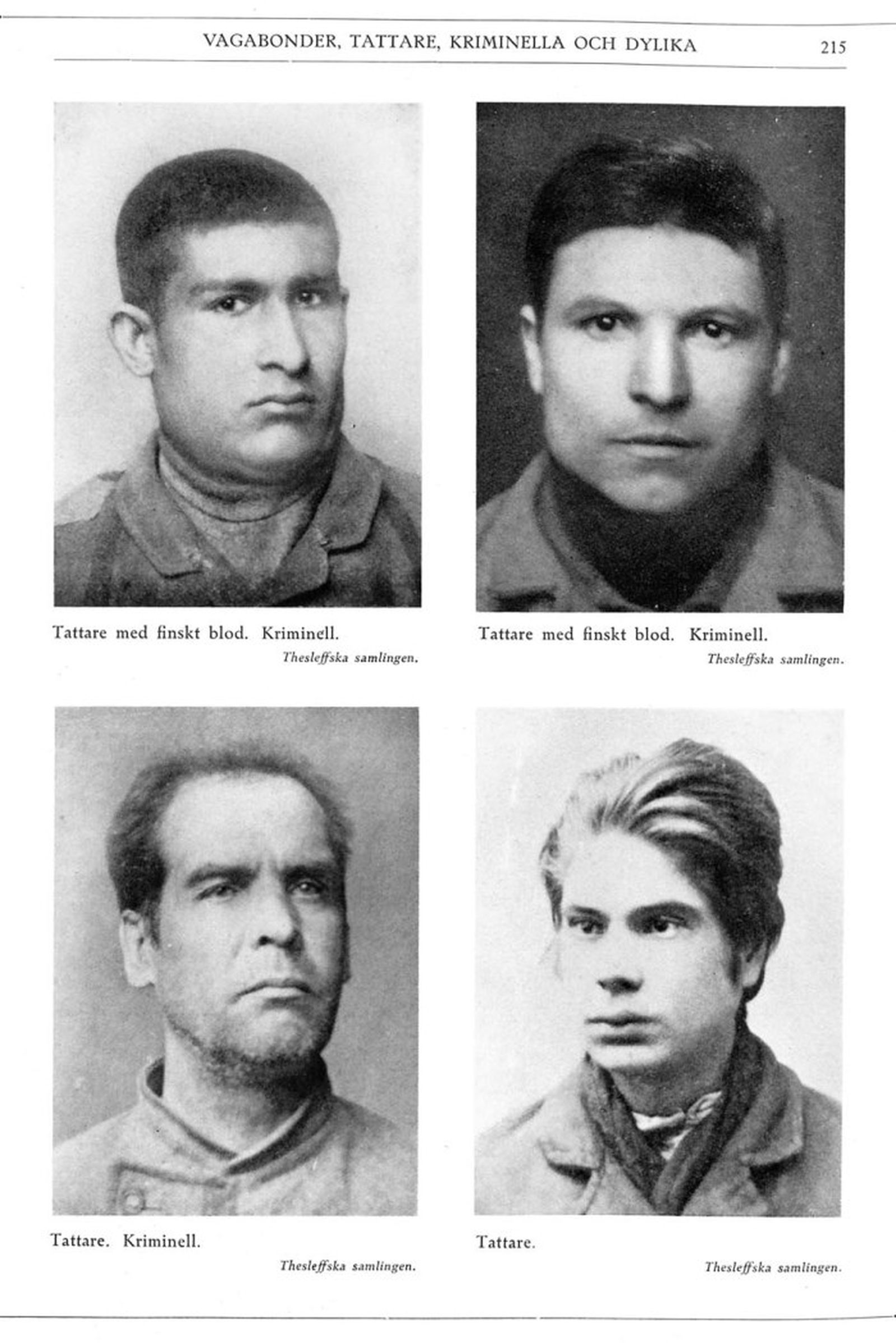

Дело в том, что в Швеции в конце XIX — середине XX веков существовала такая социальная группа, как tattare. Естественно, с настоящей этнокультурной группой татар они не имеют ничего общего, эквивалентным (но ошибочным по существу) аналогом в русском языке было бы слово «цыгане». Tattare в Швеции представляли собой группу, выброшенную на периферию социально-экономических отношений еще в доиндустриальный период, а в индустриальный этот эффект «исключения» еще больше усилился. Tattare не представляли собой единой общности (хотя жили большими семьями и старались держаться друг друга) и не имели антропологических отличий от шведов.

В сознании шведов с tattare ассоциировались такие характеристики, как «безнравственный», «праздный», «тупой», «смуглый», «склонный к пьянству», «склонный к насилию и преступности», «южане» и т. д.

По переписи населения 1922 г. в Швеции проживало ок. 2,5 тыс. tattare, по переписи 1942 г. — ок. 7,6 тыс. (такой прирост исследователи объясняют усилением стигматизации tattare в этот период вкупе с манипулированием методиками подсчета) — не более 0,1% от общего населения Швеции. В это же время усилился запрос на «расовое выделение» tattare из шведского народа, специалисты по расовой антропологии, в частности служащие Национального комитета по общественному благосостоянию (The National Board of Social Welfare), настаивали на проведении биологических исследований tattare с последующей стерилизацией, искали ключевые отличительные признаки в низком уровне интеллекта и высоком уровне преступности tattare.

Воплотилось ли такое отношение к tattare в реализации систематической политики стерилизации? Исследователям не удалось найти достоверные данные об этом, хотя принадлежность (зачастую предполагаемая) лица к tattare могла выступать в качестве одного из обстоятельств, обосновывающих стерилизацию.

Например, в одном из случаев девочка 14 лет, хотя и показала достаточный для этого возраста уровень развития интеллекта, все равно была сочтена врачами «гораздо более умственно отсталой, чем предполагает ее возраст», что вкупе с принадлежностью ее к tattare послужило поводом для стерилизации.

А вот какие суждения о tattare имели место в медицинской практике 1940-х годов и несколько позже:

«Смуглая, типичный tattare по внешности… Типичный менталитет tattare: уклончивый, лживый и трусливый…» (о девушке 17 лет);

«…из рода tattare, с поколениями ярко выраженного антиобщественного поведения…» (пол и возраст лица неизвестны)

В послевоенный период стигматизация tattare постепенно сошла на нет: в результате социальных реформ исчезло само явление бродяжничества, пришли в упадок евгенические теория и практика, стерлись народные представления о tattare как некой чуждой социальной группе. Тем не менее эта история демонстрирует, как расовая антропология смогла создать собственную реальность, когда общество сконструировало в своем сознании на основе некоторых реальных фактов чисто умозрительную социальную группу, а потом пыталось ее выдавить из своего состава.

США. Дело сестер Релф, женщины американских индейцев и расизм. 1970-е

Евгенические идеи начали проникать в США в конце XIX в. Одним из первых популяризаторов стал биолог Чарлз Девенпорт, основавший в 1910 г. Бюро евгенической регистрации (The Eugenics Record Office). Бюро занималось сбором данных для биологических исследований для продвижения как позитивной, так и негативной евгеники.

Четыре года спустя известный врач, бизнесмен и изобретатель Дж. Харви Келлог основал Фонд улучшения человеческой расы (Race Betterment Foundation), который занимался не только пропагандой евгенических идей, но и прямым финансированием подобных проектов. Пожертвования на евгенические проекты осуществляли и такие крупные организации, как Фонд Рокфеллера и Институт Карнеги.

Американские евгенисты сосредоточились на отслеживании негативных наследственных черт, к которым они относили в т. ч. алкогольную зависимость, бедность, «слабоумие».

Примечательно, что еще за несколько лет до того, как евгенические идеи вошли в США в моду, некоторые штаты в инициативном порядке принимали у себя соответствующие законы. Например, в 1896 г. в Коннектикуте запретили вступать в брак людям, страдающим «слабоумием» и эпилепсией.

Первый закон о стерилизации был принят в Индиане в 1907 г., а к 1913-му в 29 штатах запретили межрасовые браки — считалось, что дети от таких браков обладают плохой наследственностью.

По разным оценкам, к 1939 г. стерилизации без получения надлежащего согласия подверглось до 30 тыс. человек. Эффективность евгенической политики в Калифорнии была настолько высока, что заинтересовала Адольфа Гитлера еще в 20-х годах. Расовую евгенику в Германии в это время популяризировал и Девенпорт.

Риторика евгенического движения поутихла после вступления США во Вторую мировую войну. Евгенисты поспешили отказаться от своих похвальных характеристик нацистских проектов, было сокращено и финансирование исследований. Евгеника будто сошла со сцены общественной жизни, но стерилизационные программы продолжали осуществляться, пускай публично об этом и не говорили.

В 1970-х годах за чертой бедности в США проживало в среднем примерно 10% населения, но сама бедность распределялась весьма неравномерно. Самым бедным регионом был Юг (от 40 до 46% процентов населения в разные годы), самой бедной этносоциальной группой — афроамериканцы (также в районе 40% от всех афроамериканцев США). Заметное место занимали по уровню бедности также, судя по всему, представители коренных народов, хотя отдельную статистику по ним за этот промежуток найти не удалось.

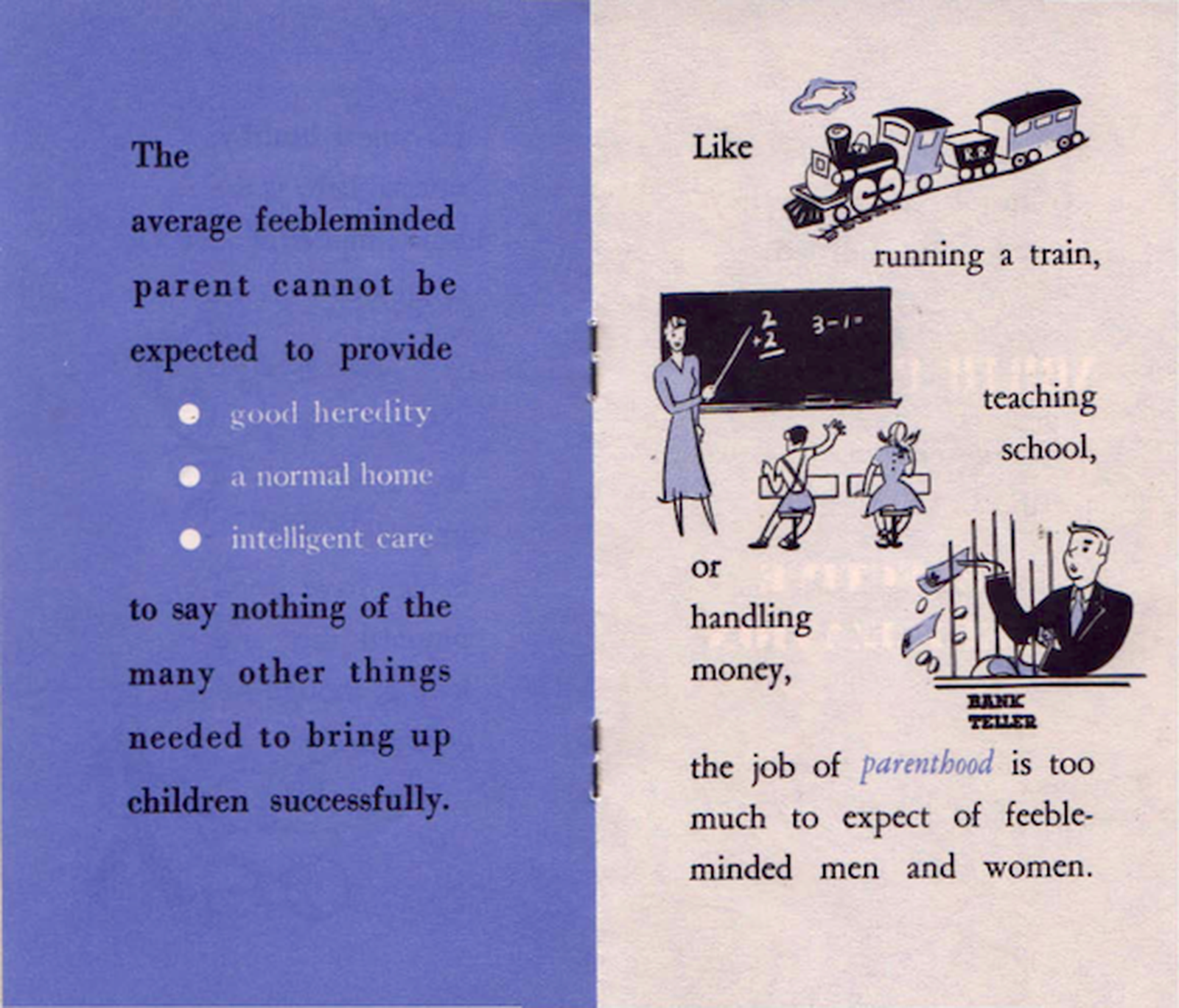

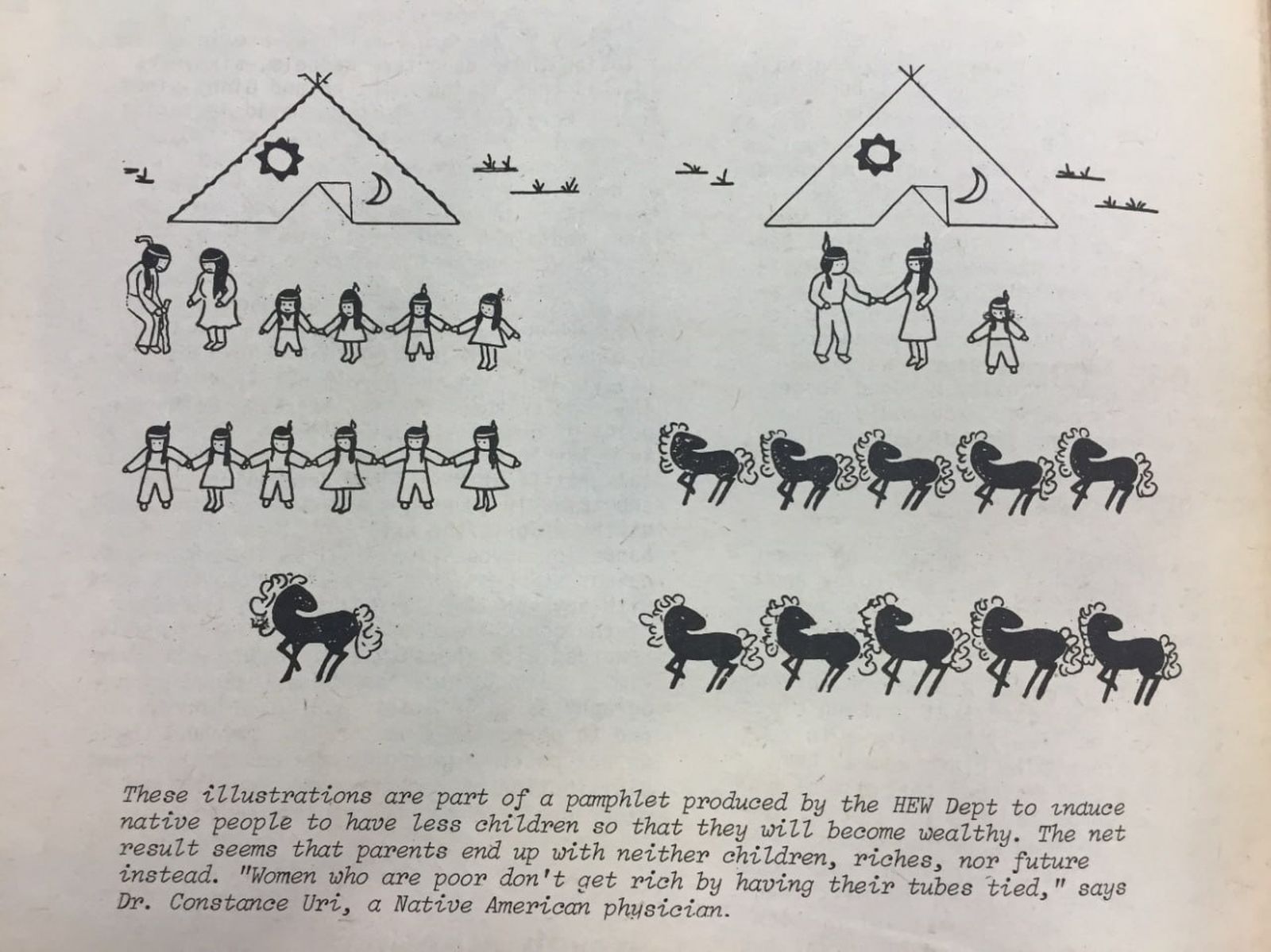

Помимо чисто экономических мер по борьбе с бедностью, в том числе путем выплаты пособий, федеральное правительство продвигало идеи добровольной стерилизации через программы Департамента здравоохранения, образования и социального обеспечения (чаще используется аббревиатура HEW).

Утверждается, что только 2–3 тыс. человек моложе 21 года проходили процедуру стерилизации в течение года. При этом исследователи расходятся во мнениях, сколько на самом деле человек проходило через процедуру ежегодно: оценки разнятся от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч; не следует забывать, что законы о стерилизации были приняты и на уровне штатов. Однако, с учетом информации о злоупотреблениях (как правило, бедным гражданам угрожали, что в случае отказа от стерилизации их лишат социальных пособий, что на самом деле было невозможно с юридической точки зрения), — можно предположить, что эти данные могут быть неверны.

В 1964 г. Конгресс создал Community Action Programs для помощи бедным гражданам — локальные общественные организации, но с государственным финансированием. Была такая организация — Community Action Committee — и в городе Монтгомери, штат Алабама. В 1971 г. она обратила внимание на бедственное положение афроамериканской семьи Релф (Relf). Сотрудники CAC информировали семью о возможности получения различных льгот и социальной помощи, в том числе услуг по планированию семьи.

В рамках этого самого «планирования» медицинские работники производили инъекции противозачаточного препарата сначала старшей сестре, а затем — без ведома родителей — и двум младшим сестрам.

Более того, препарат, использовавшийся в инъекциях, не был апробирован американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration), и прекратить его использование удалось только после прямого вмешательства федеральных властей. Это «заставило сотрудников CAC переживать», ведь противозачаточные таблетки сестры принимать забывали. CAC решил принять решительные меры.

В один из дней медработники навестили семью Релф. Старшая сестра заперлась в своей комнате и наотрез отказалась идти в больницу, но зато медработники забрали двух младших сестер и их мать как законного представителя.

Мать, полагая, что речь идет о простом противозачаточном уколе, «поставила крестик», дав «информированное» согласие и оставила дочерей в больнице. На следующий день они были стерилизованы.

Одна из сотрудниц социальной службы, с риском для своей карьеры, сообщила о произошедшем родителям детей и отвезла их в Южный юридический центр для бедных (Southern Poverty Law Center), который и занялся юридической защитой сестер Релф. Иск сестер позднее был объединен с коллективным иском против правил стерилизации от 125 тысяч человек, которых представляла Организация по защите прав на достойную жизнь (National Welfare Rights Organization), при этом суд исключил младших сестер из списка истцов, поскольку они уже были стерилизованы, а потому не могли оспаривать нормы, разрешающие стерилизацию (с юридической точки зрения таковые уже не затрагивали их интересы).

По итогам этого процесса окружной суд округа Колумбия не отменил акты федерального законодательства, а лишь указал на необходимость привести их отдельные положения в соответствие с Конституцией и законодательством США, исключив возможность стерилизации недееспособных лиц и ужесточив требования к получению информированного согласия.

Аналогичный опыт, который исследователь данного вопроса Томас Волшо именует «стерилизационным расизмом», по-видимому, переживали и племена коренных американцев. Для стигматизации женщин американских индейцев использовался образ «скво» (изначально слово обозначало просто «женщина», но со временем стало использоваться с негативным подтекстом) — пьяной, распутной, грязной и уродливой женщины, которая не может себя контролировать в сексуальном плане и которой лучше не размножаться. Несколько иной стереотип, но для той же цели, использовался и в отношении афроамериканцев.

Коренные американцы были в тот период даже более зависимыми от федеральной власти, чем афроамериканцы. Их делами занимались Индейская служба здравоохранения (Indian Health Service, IHS), все тот же Департамент здравоохранения, образования и социального обеспечения и Бюро по делам индейцев (Bureau of Indian Affairs, BIA), а судебные процессы по делам о принудительной стерилизации проходили в закрытом режиме — вероятно, под предлогом защиты личной и семейной тайны.

Исследование деятельности некоторых учреждений IHS с 1973 по 1976 г. выявило, что за три года было стерилизовано чуть больше 3 тысяч индейских женщин детородного возраста. Казалось бы, совсем незначительное количество на фоне упомянутых выше чисел, но на тот период индейских женщин детородного возраста было всего ок. 100 тысяч. Более того, неизвестно, сколько из этих стерилизованных женщин дали свое информированное согласие.

Вот еще одна из характерных историй того времени. В августе 1970 г. в доме беременной Н. Д. Сирены (происхождением из племен Крик и Шауни) появились работники Службы защиты детей штата Пенсильвания, которые под предлогом оказания медицинской помощи и необходимости обеспечить должное питание забрали двух ее детей, которые были в дальнейшем устроены в приемные семьи под ложным предлогом. Через несколько месяцев Сирена родила сына, которого также немедленно отправили в приемную семью, после чего она была стерилизована по своему письменному согласию (вероятно, ситуация аналогична случаю с сестрами Релф). Только спустя три года судебных разбирательств всех трех детей удалось вернуть в семью, но в споре о ее репродуктивных правах присяжные стали на сторону врачей.

Как можно видеть, евгеническая политика в США проявлялась в первую очередь в негативном аспекте, и в одной из наиболее радикальных форм — стерилизации. В отличие от шведской программы, в американской изначально предполагался и впоследствии проявился расизм, при этом американская евгеническая программа была, очевидно, интегрирована в политику борьбы с бедностью и заболеваниями. Содержался ли злой умысел в евгенической программе США или она, как это часто случалось с евгеникой, пала жертвой социальных стереотипов, предубеждения, внутренней ксенофобии? Вряд ли когда-либо будет возможно ответить однозначно.

Сингапур. Программа равно известная и нерабочая. 1980-е

Крайне мало можно найти информации о евгенической политике правительства Ли Куана Ю в 1980-е. Обычно в качестве источника фигурирует статья Дж. Джона Палена, но можно найти и более раннюю заметку 1984 г. в журнале Nature. В ней говорится, что в рамках программы позитивной евгеники государственные деятели Сингапура планировали предоставлять определенные социальные льготы детям граждан с высоким IQ. В статье отмечалось, что такая политика нанесет удар по меритократичной и конкурентной системе образования Сингапура.

Более подробно вопрос рассмотрел упомянутый Дж. Пален. Как он отмечал, политика контроля рождаемости, причем достаточно жесткая (с лишением социальных льгот за рождение трех и более детей), проводилась в Сингапуре едва ли не со времен обретения им независимости.

В августе 1983 г. Ли Куан Ю произнес декларативную речь, в которой призвал к борьбе за человеческий потенциал Сингапура путем ограничения количества детей, рожденных женщинами с низким IQ, и поощрения деторождения у женщин с высоким IQ.

Условно программу можно назвать, используя слова Ли Куан Ю, «80 от природы и 20 от воспитания». Причинами введения такой политики стали перспектива уменьшения прослойки высокообразованных специалистов в будущем, личное убеждение Ли Куана Ю в передаче интеллектуальных способностей по наследству и существование культурного предубеждения относительно браков с высокообразованными женщинами в Сингапуре (считалось, что они больше времени посвящают карьере, а не семье, к тому же более высокий статус жены как бы «принижал» мужа с точки зрения традиционного сингапурского общества), с которым правительство хотело покончить.

Программа фактически совмещала в себе оба компонента евгеники: и позитивный, и негативный. Позитивный элемент заключался в социальных льготах для образованных (хотя бы на уровне средней школы) женщин, имеющих двух и более детей: дети из таких семей получали приоритет при наборе в школу, семья же получала налоговый вычет за каждого ребенка и компенсацию за наем няни. Негативный элемент заключался в добровольной стерилизации женщин с низким уровнем образования и низкими доходами при наличии не более двух детей.

В качестве компенсации правительство выделяло 10 тыс. швейцарских франков (примерно 4,4 тыс. долларов США, притом что средний доход домохозяйства в год составлял чуть меньше 1 тыс. долларов), а также предоставляло детям в такой семье приоритет при поступлении в школу.

Позитивный элемент сингапурской программы вызвал негативную реакцию общества, особенно среди образованных женщин, которые не желали жертвовать своей карьерой ради детей, что даже привело к некоторому падению рейтинга правящей партии на выборах 1984 г., в результате чего впервые за 16 лет получили мандаты два оппозиционных кандидата. В итоге социальные «евгенические» льготы отменили всего спустя год, в 1985-м. Еще менее удачным оказался негативный элемент программы: из-за его низкой популярности и по политическим соображениям было решено не сворачивать программу официально, а просто «позволить ей умереть».

Тем не менее, как отмечает Дж. Пален, отказавшись от реализации чисто евгенической программы, правительство Сингапура не отказалось от политики по увеличению рождаемости, в ходе которой предполагалось увеличить население Сингапура на 40% за следующие 25 лет (т. е. к 2010 г.). Так, многодетным семьям предоставлялся приоритет при получении доступа к новым квартирам, для высокообразованных одиноких госслужащих были предусмотрены обязательные конференции по тематике планирования семьи в рабочее время, где поощрялось неформальное общение, также правительство тайно финансировало для таких лиц морские круизы.

Несмотря на выраженный Дж. Паленом в статье 1986 г. скептицизм, можно предположить, что программа действительно дала положительные результаты (в совокупности с другими обстоятельствами): к 2010 г. население Сингапура увеличилось не на 40, а на все 85% (правда, не в последнюю очередь из-за иммиграции).

Более того, сам Ли Куан Ю в мемуарах пусть и сдержанно, но положительно оценивал результаты своей евгенической политики. По его словам, Секция социального развития (Social Development Section), которая должна была сводить вместе людей со средним образованием, к 1995 г. насчитывала 97 тыс. участников, из которых 31% вступили в брак (чуть больше 28 тыс. человек).

К 1997 г. 63% мужчин с высшим образованием вступили в брак с женщинами с высшим образованием против 32% в 1982 г.

Можно заметить, что Ли Куан Ю говорит о Секции социального развития, чья деятельность была направлена на людей со средним образованием, но умалчивает об итогах деятельности аналогичной организации для людей с высшим образованием. Вызывает вопросы и приводимая им статистика по количеству браков — нет ли здесь иного объяснения, кроме ссылки на результаты евгенической политики? Может быть, за 15 лет просто значительно возросло число людей с высшим образованием и уменьшилось со средним?

Таким образом, можно сказать, что евгеническая политика в Сингапуре, во-первых, никогда не принимала тех форм, которые были свойственны евгенике в части стран Европы и США (и не преследовала, например, расовых целей; Сингапур, наоборот, позиционировался правительством как «плавильный котел» наций), во-вторых, быстро провалилась (или все же нет?) из-за пассивного сопротивления сингапурского общества.

Фактически, экономический и демографический рост Сингапура может опровергать распространенные в пользу евгенической политики доводы о том, что с развитием общества якобы усиливается и давление «недееспособной» части общества (инвалидов, пенсионеров и т. д.) на «дееспособную», приводящее к социально-экономическому упадку.

Узбекистан. Стерилизация под покровом тайны. С 1990-х

Судя по всему, первоисточником информации о стерилизации женщин в Узбекистане для широкой аудитории стал доклад Фонда «Открытое общество», сделанный в 2013 г. при поддержке BBC, журналисты которой написали заметку по той же тематике еще в 2012 г.

В докладе и журналистских статьях утверждается, что женщины в Узбекистане, родившие двух и более детей, подвергаются риску принудительной и скрытой стерилизации, а в основной группе риска находятся женщины с низким социально-экономическим статусом или представительницы нетитульной национальности.

Идейно и на практическом уровне стерилизация в Узбекистане мало чем отличалась от США — те же слова про борьбу с бедностью и злоупотребление информированным согласием или вообще проведение медицинского вмешательства без получения оного.

Основным каналом осуществления стерилизации выступали гинекологи, перед которыми государство ставило задачу совершить плановое количество стерилизаций в месяц.

Сотрудники одной из узбекских НКО собрали в 2010 г. статистику (официальная либо не ведется, либо недоступна для граждан), в соответствии с которой количество стерилизаций за 20 лет составило 80 тысяч, хотя неизвестно, сколько из них были добровольными, а сколько — принудительными.

Между тем большая часть информации о стерилизации женщин в Узбекистане исходила из уст журналистов и представителей НКО. Видимо, политика стерилизации никогда не становилась объектом серьезного исследования и разбирательства (несмотря на утверждения, что соответствующие обращения были переданы представителям ОБСЕ, а в 2007 г. упоминались и Комитетом ООН против пыток). Исходя из этого, относиться к утверждениям о проведении политики стерилизации в Узбекистане следует с осторожностью, хотя режим Ислама Каримова неоднократно подвергался международной критике за нарушение прав человека, а еще раз тема стерилизации представителей нетитульной нации всплывала во время беспорядков в Каракалпакии в 2022 г.

Есть ли у евгеники будущее?

Евгеника никогда не представляла собой цельную науку, дисциплину и движение, будучи междисциплинарным явлением на стыке биологии, генетики, социологии, антропологии, отчасти экономики и политики, при этом подвергаясь воздействию различных расовых, социальных, культурных стереотипов. Хотя каждая страна имела свой подход к евгенике, более или менее уникальный, в целом возможно выделить три условные модели: с упором на негативную евгенику (прекращение «вредной» наследственности), на позитивную (распространение «полезной» наследственности) и, логично, смешанную.

Возникает закономерный вопрос: почему негативная модель казалась заинтересованным лицам (законодателям и правоприменителями, евгенистам и их сочувствующим) более эффективной в достижении целей? Почему она имела большую популярность в XX веке? Здесь можно привести несколько соображений.

Во-первых, негативная евгеника — в форме стерилизации или прямой ликвидации, какая имела место в Третьем рейхе — очевиднее по своим результатам: для понимания эффективности программы не надо составлять генеалогические древа, а достаточно просто посмотреть на статистику стерилизаций (если таковую публикуют), чтобы сделать вывод, что правительство справляется с заявленными целями («борьба с бродяжничеством», «оздоровление общества» и т. д.).

Во-вторых, результаты негативной евгеники наступают моментально, в то же время едва ли какая-то реальная, а не выдуманная фантастами организация, может позволить себе ждать поколения, чтобы проверить, удалось ли правильно свести генетические линии вместе или нет.

В-третьих, негативная политика проще в осуществлении, чем позитивная. На примере Сингапура видно, как тяжело свести вместе двух людей, на какие ухищрения приходится идти — не может же государство сделать это в приказном порядке.

В-четвертых, негативная евгеника неплохо удовлетворяет общественные притязания, ведь обществу проще объяснить, почему кто-то не должен размножаться (потому что он: склонен к преступному поведению, алкогольной и наркотической зависимостям, враждебен нашей расе и т. д. и т. п.), чем почему кто-то должен ударно увеличивать количество своих потомков (еще и неизвестно, будут ли они выдающимися) — вспомните приведенное обвинение советских евгенистов в «элитизме».

У неосведомленного наблюдателя может сложиться впечатление о «превосходстве» негативной генетики по сравнению с позитивной, но так ли это на самом деле? Думается, что нет.

Ведь проблема позитивной евгеники заключается в том, что ни в прошлом, ни в настоящем никто не проводил масштабных и подробных в части описания евгенических программ, их результативность может только предполагаться.

Несмотря на различный национальный опыт, в негативных евгенических программах можно найти общие моменты. Например, ориентация на стерилизацию лиц как на способ, с одной стороны, предотвратить размножение «неугодных», а с другой — не осуществлять это путем ликвидации таких лиц, в т. ч. с расчетом сохранения трудовых ресурсов, а также наделение определенных лиц отрицательными характеристиками. Насколько в таких случаях стерилизация была продиктована личной неприязнью, а насколько чисто евгеническим расчетом — сказать невозможно.

Можно также заметить, что евгенические программы, в особенности принудительные, были направлены в первую очередь на женщин. С репродуктивной точки зрения женщина ценнее мужчины, а потому удар по ней более чувствителен для социальной группы, независимо от того, что это за группа — «tattare», афроамериканцы или близорукие. Кроме того, отмечается, что женщины чаще посещают врача в связи со своим репродуктивным здоровьем и более склонны к планированию семьи.

С социальной точки зрения женщина из бедной семьи, имеющая на руках маленьких детей, может сильнее ощущать ответственность за будущее семьи, возможно, она не имеет работы или работает неполный рабочий день, также возможно, что она неграмотна или грамотна в недостаточной степени, как мать сестер Релф, чтобы понять, что за документы она подписывает. В таких случаях может быть чрезвычайно трудно противостоять психологическому давлению, особенно если речь идет о малообразованном человеке, которого запугивают наказанием или лишением социальной поддержки.

Без сомнений, опыт евгенических программ, которые были проведены в XX в., приятным назвать невозможно, но есть ли у евгеники будущее в целом? Можно ли найти ей этическое оправдание?

Некоторые авторы утверждают, что негативная евгеника продолжает существовать в измененном виде — в рамках абортов по медицинским показаниям. Кроме того, иногда говорят о некой неоевгенике, направленной больше на изменение окружающей среды, чем человека, что можно назвать возвращением к социальным идеям об улучшении гигиены, к которым присовокупили заботу об экологии. По другой точке зрения, неоевгеника (иначе ее еще называют либеральной евгеникой) предполагает использование методик улучшения человеческого генома. Открытие ДНК и развитие генетики позволяет осуществлять, в теории, вмешательство в геном человека, устраняя негативные генетические линии и создавая позитивные.

В качестве примера можно вспомнить китайского ученого Хэ Цзянькуя, который, как предполагается, смог с помощью вмешательства в геном сделать близнецов Лулу и Нану невосприимчивыми к вирусу иммунодефицита человека.

Расширится ли в будущем такая практика? Будут ли вмешательства в геном восприняты человеческим обществом как нечто обыденное? Станет ли улучшение генома доступным для всех людей или останется привилегией для самых богатых слоев общества? Как изменятся регулирующие данную сферу правовые и этические нормы? Вопросы еще ждут своего ответа.

Результаты теста «Насколько вам близки идеи евгеники?»

Перед публикацией данной статьи на сайте «Дискурса» прошел опрос «Насколько вам близки идеи евгеники? Этический тест о трансгуманизме, генной инженерии и репродуктивных правах». Исходя из ответов, можно сделать вывод о консервативном отношении аудитории «Дискурса» к вопросам евгеники (т. е. о критическом отношении как к вмешательству в геном человека, так и — в большей степени — к осуществлению евгенической политики), притом что нами были использованы весьма осторожные и корректные формулировки.

Всего вариант ответа «Да» (который во всех вопросах означал согласие с евгеникой в области идей/практик) выбрало 54% опрошенных.

Если исключить два вопроса, касающиеся допустимости аборта и готовности опрошенного его сделать (95% и 86% «Да» соответственно), то данное значение опустится до 47%.

За исключением этих двух вопросов, опрошенные чаще соглашались, чем не соглашались, с тем, что человечество должно совершенствовать свой геном (75%). Кроме того, опрошенные считают допустимым физическое улучшение (не в эстетическом, а в «прагматическом» аспекте) генома своих детей (89%), а также согласны с обязательным улучшением генома младенцев (53%; примерно как та процедура, которую А. и Б. Стругацкие в произведении «Волны гасят ветер» назвали фукамизацией).

Негативнее всего опрошенные отнеслись к идее распространения условного «гена гениальности» (70%, при этом 54% опрошенных убеждены, что не стоит даже искать этот «ген»), изменению физических характеристик детей из «эстетических» соображений (73%) и стерилизации недееспособных лиц с пороками развития, даже при условии существования системы защиты их прав (71%).

Исходя из результатов опроса, можно сделать несколько выводов.

Во-первых, идея поиска «гена гениальности», достаточно популярная в начале прошлого века, к настоящему времени воспринимается, очевидно, со скепсисом. Вероятно, многие опрошенные просто не верят в возможность существования такого «гена» чисто с биологической точки зрения.

Во-вторых, объяснить консервативное отношение опрошенных к евгенической политике можно, если предположить, что опрошенные выступают в первую очередь против какого-либо принуждения и произвольного (т. е. не обоснованного четкой и весомой потребностью) вмешательства в геном человека.

В-третьих, с другой стороны, опрошенные не против генетических улучшений как таковых, особенно когда речь идет об улучшении жизни будущих поколений. Кроме того, зачастую даже в тех случаях, когда большинство опрошенных ответили «Нет», разница в соотношении с количеством положительных ответов составляет от 4 до 14% (меньше всего она в ответах на вопрос о допустимости проведения не принудительной евгенической политики при гарантиях защиты прав человека).

Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии среди опрошенных серьезных (непреодолимых) предубеждений против евгенической политики, если она не связана с нарушением прав человека.

Читайте также:

Медицина будущего. Обзор передовых разработок — от роботов-хирургов до редактирования генома

Разбираем мифы об ЭКО: «человечность» эмбриона, патологии, евгеника, платное донорство и заморозка спермы мобилизованных

История экспериментов над людьми: от вивисекции до евгеники и клонирования. Как далеко можно зайти в поисках истины?

Смерть неизбежна: как в Третьем Рейхе ставили эксперименты над больными туберкулёзом

Почему мы верим пропаганде: как когнитивные искажения формируют картину мира

Список источников

- Dikötter, F. (1998). Race Culture: Recent Perspectives on the History of Eugenics — 1998 — The American Historical Review — V. 103(2) — PP. 467–478.

- Кременцов, Н. Л. Международная евгеника и российское медицинское сообщество, 1900-1917 / Н. Л. Кременцов // Историко-биологические исследования. — 2015. — Т. 7, № 1.

- Кременцов, Н. Л. От «звериной философии» к медицинской генетике: евгеника в России и Советском Союзе / Н. Л. Кременцов // Историко-биологические исследования. — 2014. — Т. 6, № 2.

- Родословная гениальности: из истории отечественной науки 1920-х гг. — М.: Старая Басманная, 2008.

- Eugenics Archives

- История евгеники, Постнаука

- DenHoed, A. The Forgotten Lessons of the American Eugenics Movement, 2016.

- Brooke, C. Early American Eugenics Movement, 2019.

- Pernick, M.S. Eugenics and public health in American history // Am J Public Health. — 1997. — V. 87(11)

- Poverty in the United States: 50-Year Trends and Safety Net Impacts, U.S. Department of Health and Human Services, 2016

- Gillespie, K. Defining Reproductive Freedom for Women 'Living Under a Microscope': Relf v. Weinberger and the Involuntary Sterilization of Poor Women of Color, 2000.

- Relf v. Weinberger, 372 °F. Supp. 1196 (D.D.C. 1974).

- Relf v. Weinberger

- Historical Poverty Tables: People and Families — 1959 to 2021.

- Torpy, S. Native American Women and Coerced Sterilization: On the Trail of Tears in the 1970s. American Indian Culture and Research Journal. — 2000 — 24.

- Ratzka. A. Eradication of «deviants»: the dark side of the Swedish Model.» 1997.

- Volscho, T.W. Sterilization Racism and Pan-Ethnic Disparities of the Past Decade: The Continued Encroachment on Reproductive Rights. — 2010 — Wicazo Sa Review. — V. 25(1).

- Butler, D. Eugenics scandal reveals silence of Swedish scientists. — 1997 — Nature — V. 389, 9.

- Balz, D. Sweden sterilized thousands of 'useless' citizens for decades, 1997.

- Broberg, G., Roll-Hansen, N. Eugenics and the Welfare State: Norway, Sweden, Denmark, and Finland. — 2005 — Michigan State University Press.

- Lynöe, N. Race Enhancement Through Sterilization: Swedish Experiences — 2007 — International Journal of Mental Health. — V.36:1.

- Spektorowski, A., Mizrachi, E. Eugenics and the Welfare State in Sweden: The Politics of Social Margins and the Idea of a Productive Society — 2004 — Journal of Contemporary History 39 — No. 3.

- Bjorkman, M., Widmalm, S. Selling eugenics: the case of Sweden — 2010 — Notes Rec R Soc Lond — V. 20; 64(4).

- Eugenics in Singapore — 1984 — Nature — V. 308.

- Palen, J.J. Fertility and eugenics: Singapore’s population policies — 1986 — Popul Res Policy Rev — V. 5.

- Antelava N. Uzbekistan’s policy of secretly sterilising women, 2012.

- Antelava N. Forced Sterilization of Women in Uzbekistan, 2013.

- RFE/RL Report: Forced Sterilization Of Women Widespread In Uzbekistan, 2013.

- Pannier, B. Central Asia Blog: Tashkent’s deadly miscalculation in Karakalpakstan, 2022.