Как формируется ощущение опасности без врага в «Дюнкерке» Нолана? с помощью каких приемов режиссеру Климову удаётся превратить фильм о войне «Иди и смотри» в жесточайший фарс абсурда? почему двоемирие в аниме Миядзаки по-разному считывается детьми и взрослыми? В подробном разборе механизмов восприятия киноискусства культуролог Алексей Плотцев рассказывает, как устроена знаковая система кино, каким образом она формирует закадровое пространство и благодаря чему режиссерам удается создавать драматические сюжетные повороты.

Содержание

Не исчерпала ли себя семиотика?

Априорные схемы вещей: как при помощи знаков-индикаторов человек может выводить знание о событиях

Проблема высказывания: как положение вещей формирует смысл

Инаковость в кино: индекс, внесценическое, хронотоп

Индекс: как расширяется хронотоп и конструируется внесценическое

▸ Изоляция в «Дюнкерк»: как создается военный аттракцион без врага

Не исчерпала ли себя семиотика?

Философия, из которой выходило понимание образности, предполагала открытое пространство семиотизации: у нас есть много инвариантов отношений между знаками, много вариантов образных систем при одних и тех же материальных объектах. Мы можем связывать разные знаковые клубки, выводить различные схемы из одних и тех же вещей.

Но самое главное, весь мир — потенциальная семиотическая система. Человек существует в знаковых системах перманентно. Конечно, для XX века был свойственен сциентистский порыв лингвиста, когда все могло рассматриваться как текст. Видите дом — считываете знаковую систему. Но проблема такого подхода была очевидна: вне тех пространств визуального и языкового искусства обычные предметы могли рассматриваться произвольно и как реальные символические тексты, и как чисто практические инструменты. Дом может быть как символической системой отношений семьи среднего достатка, так и просто «местом для жилья».

Для того, чтобы рассматривать материальный мир изделий, камней, домов, молотков концепция знака должна быть прагматична и образна. А еще она должна быть выключена из всеобщего смыслового котла современной постмодернистской культуры и черпать свои силы из ситуации. Тогда мы получим инструмент широкого применения: знак не как лингвистическая единица со значением внутри глобального культурного текста, но эквивалент, переменная или средство выражения познавательных, когнитивных способностей человека.

Чарльз Пирс предложил такую семиотику, где классификация знаков устанавливалась их буквально функциональностью. Важно не то, куда знак отсылает (значения очень вариативны), а как. Символическое в такой классификации играет далеко не первостепенную роль, в ней появились индексы и иконы, которые представляются как бы ассоциативными проводниками.

Натурализованная концепция знака не только для изучения литературы, но даже для бытового взаимодействия с вещами по типу «сковородки», «холодильника». Натурализация «текста» в прагматическом ключе позволяет говорить о философии Пирса как полукогнитивном проекте по объяснению коммуникации с миром через знаки. Знаки — не реальные сущности, но некий обобщенный языковой эквивалент когнитивным процессам и интерпретациям.

Но кроме того, Пирс отметил важную составляющую знака — интерпретанта. Интерпретант — трактующее событие, достаточно анонимное, ведь сами знаки интерпретируют друг друга ассоциациями и символическими связями, обмениваясь информацией с человеком. Если угодно, интерпретирующее событие — связывание знаков в единую систему в конкретный момент, например при чтении, использовании инструментов и т. д. Знаковая система Пирса — семиотическое представление реальности.

Но знаки всегда предполагают срез, событийную остановку, восстановление истории и воспоминаний путем фрагментов, которые обобщенно именуются как «события». Очень часто эти события становятся квази-причинами, как бы вырванными фактами для обоснования следствий. Практически такие событийные картины так же остаются набором связанных знаков. Общий срез фактов и их монтаж, связка дают нам определенный нарратив. В постмодернистском дискурсе такую широкую историю называют метанарративом, но нас же интересует кино?

Кино — это отснятая реальность, оформленная ракурсами, осветительными приборами, соотношением сторон, монтажом, взращивающая особое повествование.

Это повествование дает нам некий нарратив, множество мелких нарративов. Режиссер и оператор как бы интерпретируют отснятую реальность, задают ей модуляцию, а зритель работает с готовой плоской информационной поверхностью. Но все же существенным остается реалистический характер киноискусства. И кадрирование, урезка как бы условной истории заставляет зрителя достраивать пространство, время, событийность и приписывать некие смыслы к нарративу в органичную инстанцию.

Говорят, что кино — соединение монтажом квази-событий, которые формируют композицию фильма. Именно поэтому многие режиссеры могли заявить о первичности монтажа как средства для манипулирования квази-причинностью. Но, в самом деле, только ли монтаж формирует связь между событийностью? Скорее, он задает каркас событийности, но сама содержательная сторона определяется взаимосвязью между объектами, реальными материальными сущностями, которые создают внутреннее пространство кино и снимают проблему «прерывности хронометража».

Непрерывные склейки работают по принципу иконизма, логики сходства. Звук сопровождает видеоряд естественными связями.

Если 24 кадра, помноженные на несколько секунд, благодаря оптике складывают непрерывное движение — воображение достраивает внутрикадровые события, связанные монтажом до непрерывной и расширяющейся реальности кино.

Монтаж не превращает кино в синтез планов, эпизодов — для зрителя фильм остается срезом чего-то непрерывного и потенциально достраиваемого. Зритель может восстановить темный промежуток склейки или заглянуть за кадр. Но как этот механизм компенсации разрывов и расширения пространства воображением зрителя работает?

Априорные схемы вещей: как при помощи знаков-индикаторов человек может выводить знание о событиях

Прежде всего, стоит отметить, что связывание событий происходит на уровне связи материальных объектов естественными отношениями, которые генерализируются и структурируются в квази-причины. Эти квази-причины мы и определяем как событие.

И здесь все казалось бы просто, если рассматривать семиологию Ролана Барта, то первичным дискурсом может называться все, что наделяет знаки прямым значением — все, что обладает денотацией. Допустим, стул в комнате указывает сам на себя: на свой состав, положение в пространстве, возможность взаимодействия. Фактически здесь мы говорим о материальном мире, не вводя никаких посторонних смыслов: вещи отсылают к вещам, ситуация к ситуации, никаких обобщений, никаких абстракций.

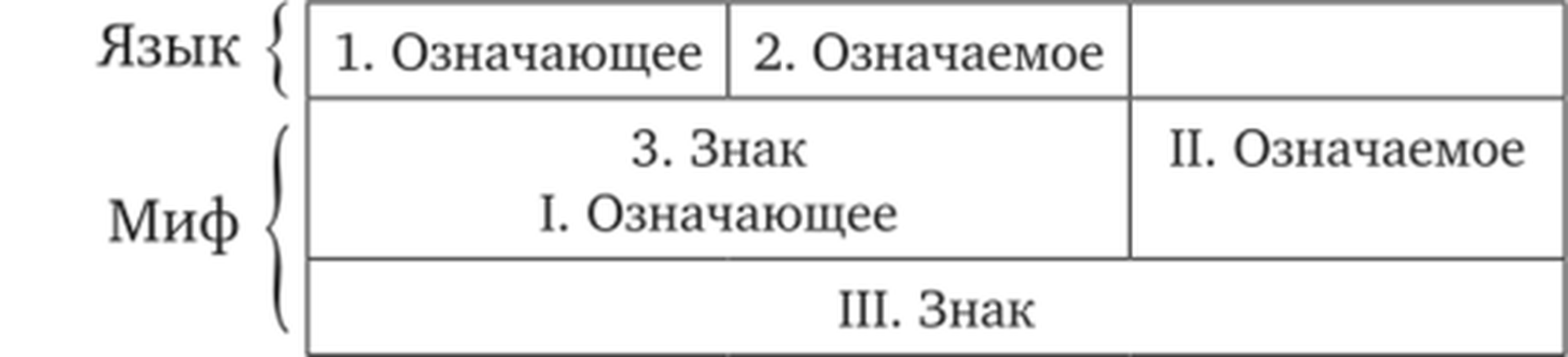

Так, Ролан Барт пытался выделить структурные подуровни становления мифа — две сообщающиеся семиотические системы, где первая выступает денотативным знаком, а вторая мифом. Первичный дискурс работает по схеме: материальное указывает на материальное.

И в этом мы согласны с мифологической концепцией Ролана Барта, которая создает дуализм денотации и коннотации, где последняя постоянно упорствует в своем проявлении — в насаждении идеологических ассоциаций и смыслов. Но осознание постоянного присутствия денотативного свойства знака — вот самое главное в проблеме связи событийности. И все-таки, почему последнее перманентно упорствует? Может ли коннотация слиться с денотацией так, что предмет окажется простейшим указателем? В самом деле, никто не может спорить со способностью материальных знаков указывать на свои свойства, свое происхождение, свою взаимосвязь с другими знаками — это все и расширяет семиотическую систему на первичном уровне.

Выстрел в соседней комнате может нас как радовать, так и расстраивать, но само осознание присутствия стрелка — вот, что важно. Звук выстрела благодаря своей связи с причиной «взрыва» множит знак. Теперь перед нами не просто знак-звук, который означает материальную причину, но и другой знак-событие, производящий эффект, действие.

Крайне важно осознавать: такие детали позволяют прояснить ситуацию вероятностно. Допустим, при задании режиссером определенных посылок событие просчитывается вроде как очевидно. Мы почти у цели, мы почти получили полную картину, но тут режиссер нам подсовывает что-то еще, а мы в ужасе: «ого, круто завернули…» — так строятся сюжетные повороты. Определенные условия-вещи, кинемы ограничивают вероятность существования тех или иных событий как в прошлом, так и в будущем — они ограничивают мир. И именно здесь открывается поле для «намеков», «двусмысленностей», «заигрывания со зрителем» в событийном отношении, в области хроноса и топоса, последовательности и логики.

Сущность первичного дискурса или первичной семиотизации мира — чисто когнитивная и даже прагматическая. Она позволяет задавать положение вещей, просчитывать события и создавать вероятностные схемы.

Разве не скрывается в таком первичном дискурсе мощный инструмент для конструирования воображаемого мира?

Конечно, вопрос о том как человек «познает» причинно-следственную связь, как выявляет априорные связи в принципе — все это вопрос рационализма, эмпиризма, когнитивистики. Нам достаточно лишь того, что такие априорные схемы существуют и позволяют создавать картины о положениях вещей. И даже больше, они способны выводить данные из ограниченного количества информации — принуждать зрителя заниматься герменевтикой, вытягивать из кадра что-то большее.

Существуют знаки, которые формируют пространство, время и события за кадром. Не зная, что дым постоянно соприсутствует огнем, мы бы не провели между ними связи. Именно опыт формирует определенные схемы априорного соприсутствия различных вещей: не бывает дыма без огня, не бывает битв без крови.

И всегда мы говорим о фактическом, реальном положении вещей. Режиссеру не нужно показывать огонь — достаточно изобразить дым, режиссеру не нужно пояснять смерть, когда перед нами изрезанное тело. И ведь вспомним классический прием ужаса об оживании трупа — он построен на неожиданности, априорная схема так и твердит нам: «он мертв, а мертвые не оживают», но тут магия кино делает свое дело.

Фундаментальное отличие первичного от мифологического скрывается в десигнате: референт мифа — абстракция, стороннее, беспредпосылочное; референт первичного знака — другой материальный объект через логическую импликацию и анализ, или сам знак в статусе самотождественности. Первичный семиотический дискурс может расширять или уточнять положение вещей, давать дополнительную материальную характеристику объектам и достраивать событийность, связывая вещи отношениями.

Такие знаки создают связи между объектами, создавая плодотворный набор для определения «событий». Короче говоря, знаки первичного дискурса в своей денотативной функции выполняют роль создания того самого мира фильма за камерой. Достаточно показать суп и ложку, чтобы понять, что здесь кто-то обедает, будет обедать или обедал.

Кажется, здесь что-то не так. Как это? Суп, ложка, стакан — вещи могут значить все что угодно. Но как минимум оно однозначно говорит, что все как-то появилось: суп налили, стакан наполнили, ложку окунули. Ну хорошо, а кто это сделал? Исходя из простого стакана, тарелки супа и ложки мы об этом действительно сказать ничего не можем. Но в таком случае, имеем ли мы право говорить о необходимых схемах связи вещей? Мы можем говорить о вероятности.

Дополняя наше предыдущее определение, можно сказать:

Первичный семиотический дискурс может расширять или уточнять положение вещей, давать дополнительную материальную характеристику объектам и достраивать событийность вероятностно.

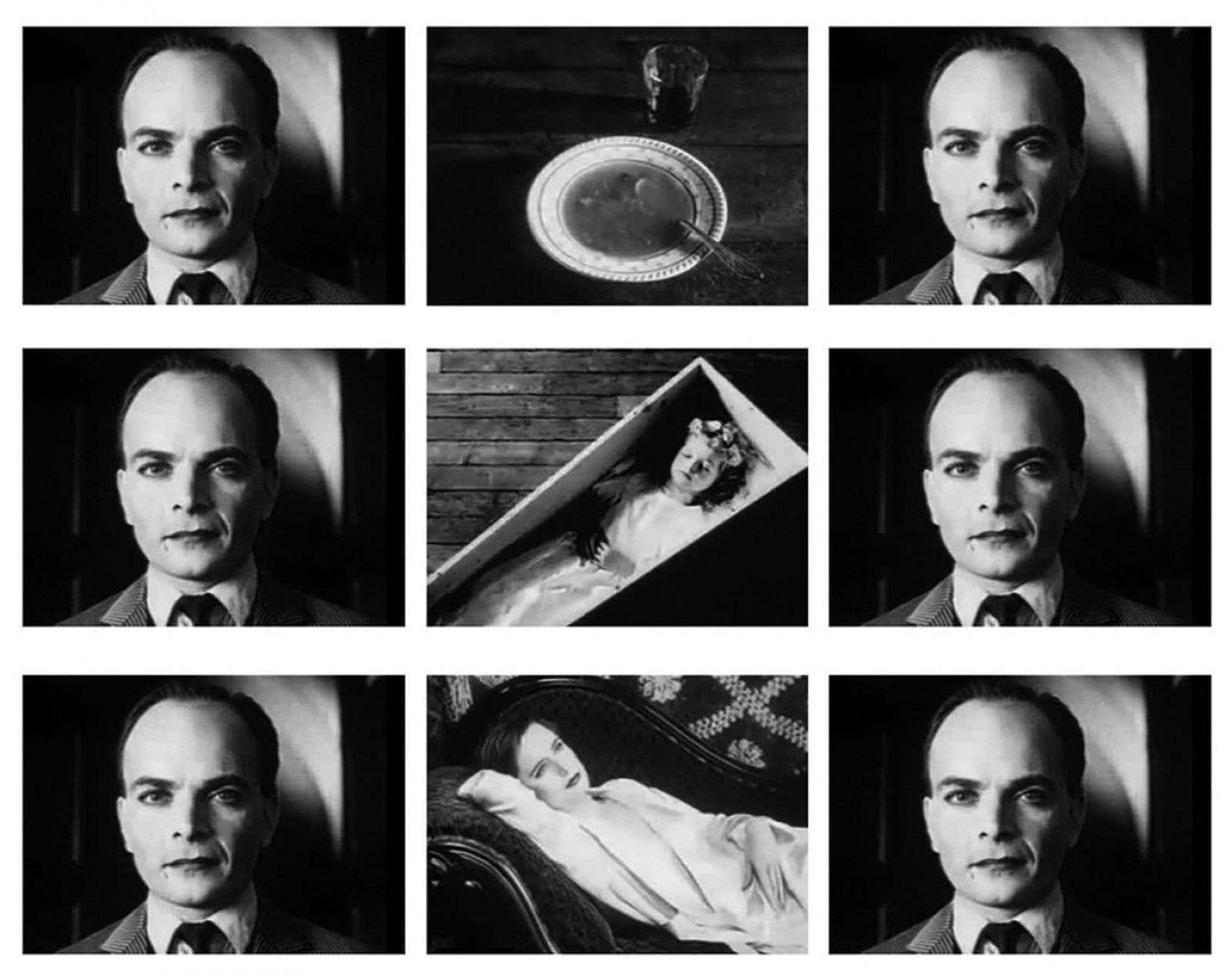

Мы знаем: каждое понятие включает в себя некий объем, любой объект может находиться в разных вариациях отношений с другими объектами, поэтому однозначность формируется двумя способами: взаимоисключение и клише. Популярным примером такого взаимоисключения и клише одновременно остается эффект Кулешова.

Пусть нам дан только портрет, тогда что? Человек радуется, расстраивается или «хочет»? Мы этого достоверно не поймем, пока не достроим положение вещей.

Каков механизм такого жесткого соединения одного факта с другим? Будто мы возвращаемся в область достаточного основания для проявления значения. Но примерно так и есть. По сути кино практически ничем не отличается от обычного действия веры, бессознательной вероятностной оценки и выведения четкого ответа на то, что все-таки произошло, происходит или будет происходить.

Вероятность путем выбора конвертируется в необходимость.

Проблема высказывания: как положение вещей формирует смысл

Но хорошо, мы определили, что есть некие знаки, которые говорят нам о материальном мире, о беспримесных фактах, ну и что? Разве это дает что-то киновыразительности? Где здесь смысл? Какая разница, если главное для режиссера — выведение некого смысла, каким бы пространным он ни был. Мы не можем отрицать приемы кино: симметрия, ассиметрия, параллельный монтаж, способы кадрирования, диалектический монтаж, саспенс, но обязательно ли мы должны описывать все это исключительно в терминах киноязыка?

В самом деле, семиотика с ее инвариантностью могла бы открыть нам немного другие аспекты кино: допустим, выводить общий семиотический механизм действия другого как образа классического хоррора или генератора саспенса, выявлять роль внесценического в организации франшизного кино и т. д. Это говорит уже не о создании эффектов, эмоций для зрителя, а о механизмах действия образов и формирования внутреннего мира кино, кажется, где-то здесь кроется актуальность подхода с вышеописанной точки зрения.

Положение дел — материал для выведения смысла.

Мы разобрали способ ссылания такого знака, предмет его ссылки, т.е. его значение, тогда в чем остается смысл? В самом преподнесении этих знаков, в их отношениях. Само по себе положение вещей, раскрытое режиссером в определенном порядке (как в случае с детективами) или в определенном масштабе (киновселенные) формирует смысл и глобальную картину. И только в процессе просмотра зритель, проводя интеллектуальный акт, может выхватить в этой тотальной детализации символизм. Знаки, постепенно расширяющие пространство и время, выстраивающие событийность, открывающие реальность, рассказывающие о вещах, служат кубиками Lego, которые дают необходимый материал для воображения и смыслопорождения зрителя.

Режиссер конструирует внутреннюю реальность кино путем нагромождения информации таким первичным дискурсом. Первичный дискурс формирует информационное пространство априорных, вероятностных схем, которые формируют то самое ведущее и исходное обстоятельство, обосновывают событийность, формируют в принципе всю контекстуальную ситуацию фильма.

Как определенный набор симптомов превращается в абстрактную справочную болезнь, как совокупность символов превращается в письмо. Именно такое соотнесение и рассмотрение знаков-индексов, сопоставление разных фактов мира кино приводит к смыслу. Индексы формируют мир с эмпирической точки зрения, могут выступать лишь как «провокаторы» на определенные смыслы.

Именно такая вариативность делает кино многомерным. С одной стороны, мы читаем и расшифровываем, с другой — мы как будто подглядываем и узнаем историю, соединяем причины и следствия, воссоздаем внесценическую реальность.

Возможно, сегодня стоит посмотреть на кино как феномен синтеза зрителя и картины.

Автор, сам красочный хронометраж, зритель — вот формула любого кинопросмотра, зритель необходим не только для актуализации идеологических, популярных или «философских» смыслов, но для реализации внутреннего пространства фильма. Словно субъект — рычаг, который запускает механизм развертывания имманентной системы образов в кино. А в случае с франшизами и киновселенными — целые миры.

Набор предоставленной режиссером информации должен быть не интерпретирован, но вскрыт. Можно сказать, что связывание объектов естественными отношениями и выстраивание вышеприведенных схем формирует однозначность, ибо он, по-меньшей мере, связан с логикой материального мира, а не произвольным семантическим словарем отдельного человека.

У Хаяо Миадзаки, например, в «Ветер Крепчает», как мы уже говорили, можно заметить сосуществование вселенной детей вместе с жестокой, исторической и сокрушительной реальностью, причем последнее существует чисто индексально. И здесь есть некая примесь неоднозначности, но она связана именно с неопытностью ребенка, естественным неосознаванием опасностей жизни, а не с культурным бэкграундом.

Если взять «Иди и смотри» или «Прощание» Элема Климова — можно увидеть соединение и символического (вторичного) повествования, которое заставляет нас размышлять, и первичного, выстраивающего подлинный эффект натурализма и историцизма. Историческая данность становится семиотичной в классическом понимании — она становится символической.

В общем, можно привести невероятно много примеров, где само внесценическое, как проговоренное между прочим, становится важной составляющей кино и конструирования разных уровней мира.

Поэтому первичный дискурс в кино — тот дискурс, который говорит нам о материальном положении вещей, о внутреннем мире кино, о вселенной Звездных войн или Средиземье Хоббита.

Сам человек как бы смотрит на мир экрана извне, искусственно ограничивает систему образов, он четко осознает разницу между реальным миром и миром кино. Именно в этой точке мы сохраняем объективность исследования кинематографа, оставляя место субъекту. Только субъект знает априорные схемы отношения вещей и выстраивает из них мир, только кино может предоставить эти вещи и только режиссер выстраивает их в драматургической и топологической последовательности. Нет никого, кто бы не участвовал в производстве киномира.

Детали присутствуют в самом фильме без зрителя, но они сделаны нечаянно или специально для зрителя, чтобы тот смог их считать и вывести некую картину мира кинематографического пространства и времени.

Как будто в преступлении есть все улики, указывающие на виновного, осталось их только найти и связать — так же и с первичным дискурсом, который разворачивается в течение всего хронометража и формирует закадровое и внесценическое пространство кино, играется с нами и водит за нос по миру режиссера.

Реальность так же художественна, как и любой вид искусства. Дискуссия, которая была развернута еще в первой половине предыдущего века о театральности кино, поставлена неверно. Все искусство до кино (кроме, может быть, музыки) является виртуальным: литературный текст, неакадемичный живописный образ, высокополигональная болванка — все это семиотические системы, замещающие реальность. Когда мы созерцаем какое-либо визуальное или языковое искусство, мы работаем с посредниками, копиями или симулякрами.

Кино — отснятая реальность, сама становящаяся семиотической системой. Это актуализированное описание из книги, выраженный образ из живописи. Весь пафос и открытие кино — обнаружение семиотичной, удивительной, смыслопорождающей реальности, которую стоит лишь оформить в монтаже и драматургии.

Существуют знаки, которые формируют имманентную систему образов фильма. Герменевтика реальности становится важнейшей и, можно сказать, сиюминутной задачей зрителя: не смыслопорождение и рефлексия, а схватывание и конструирование. Такой эффект развертывания истории событий, памяти вещей, характеристик миров остается мощным инструментом реализма, документализма, построения двоемирий, формирования недосказанности, внесценического, событийности.

Реальность — сама художественна, тематизирована, эстетизирована.

Инаковость в кино: индекс, внесценическое, хронотоп

Знаки-индексы — это знаки, в которых означаемое и означающее связаны между собой по расположенности во времени и/или пространстве. Индекс в понимании Ч. Пирса — знак, который косвенно указывает на вещь, репрезентует точно ее часть или денотирует, но двусмысленно. Самым простым примером индексации образа может выступить конструкция закадрового пространства: вот мы слышим звук приближающегося поезда, но не видим его; вот мы в детективном фильме натыкаемся на важную в контексте истории вещь, которая проливает свет на преступление. Вспомните «Семь», где герой натыкался на различные подсказки, где, в конечном счете, сама индексация внутреннего пространства коробки или же закадрового пространства фильма служила основой саспенса фильма. Нам показали только коробку, но что в ней?

Знак-индекс — некий ключ, самая простая форма обработки информационной поверхности и результата нашего восприятия, она репрезентирует вещь при помощи ее части или отношения с другими вещами.

Режиссер в рамке триллерного кино при помощи индекса проводит зрителя туда, куда нужно, намекает ему и таким образом реализует детективный нарратив раскрытия некой тайны. Можно сказать, в контексте повествовательных задач режиссер привлекает лишь некоторые из непроявленных пространств. В триллерах и детективах — знак-индекс чрезвычайно важен.

Можно отметить и делезианский подход, который говорит о денотации индекса как о нити, которая протягивается от внутрикадрового пространства до бесконечного целого. Что можно понимать под бесконечно целым? — все потенциально достраиваемое, непроявленное, закадровое, внесценическое… Тут читатель может возразить: символ ведь так же отсылает к абстракциям, мотивам, историям, нарративам, не выраженным в кадре? Символ ведь тоже заставляет выйти наш разум за границы экрана?

Но в чем отличие индексального знака от символического? — в механизме денотации, в разности класса денотатов. Символ указывает на концепцию, абстракцию, идею или область знания — индекс указывает на иной объект при помощи некого естественного отношения. Символ произволен пока знак-индекс четко привязан к своему референту.

Именно механизм указания знаком-индексом на денотат путем какого-то явного или неявного, но естественного отношения говорит о самой природе знака как проводника в двусмысленное, в пространство мира между прочим, но мира принадлежащего всецело художественной вселенной самого фильма.

Пока символ является лишь конвенциональной коммуникационной единицей, знак-индекс непременно связан топологически (позиционно, пространственно, временно) с реальным объектом. Если угодно, индекс — материальное, указывающее на материальное, пока символ — материальное, указывающее на нематериальное, на мысль или на иной символ. Кажется, что именно символ позволяет самым простым путем создать область рефлексии для зрителя, но в этом и проклятие символического — оно требует компетентного зрителя, пока знак-индекс действует внутри кино, внутри художественного пространства и обладает такой естественностью, что его можно было бы вообще не рассматривать.

Ребенок, как и неосознанный взрослый, погружаясь в реальный мир, не сознает окружающее как бессмысленное или бессвязное. Символы — выхваченные интеллектом естественные знаки, вещи, или попросту те же индексы, превращенные в символы, короче говоря, человеку требуется дополнительное усилие или четкая когнитивная связь для привязки элемента обыкновенного факта, который говорит о реальной ситуации, и абстракции.

Индексальный или попросту естественный знак, укоренённый в мире не требует интеллектуального акта. А кино, как срез реальности, является и срезом первичных естественных для человека знаков. Поэтому самые маленькие дети способны смотреть и взрослое кино, которое предполагает и символическое повествование, но оно будет упускаться в силу неразвитости ребенка, отсутствия символического опыта.

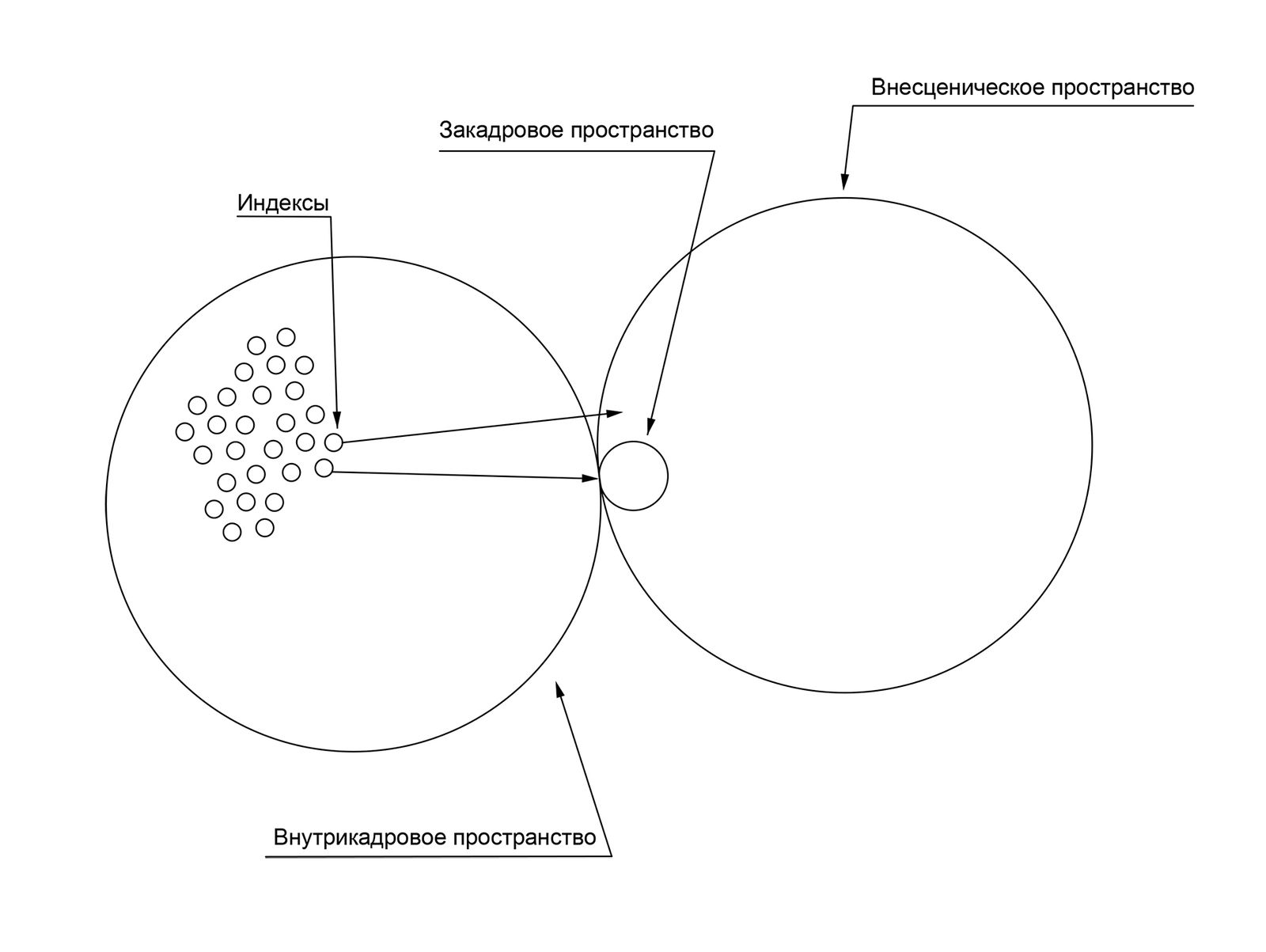

Самый простой пример индексации — эффект кадрирования части однородного пространства. При обрезании однородного пространства или места, заполненного одинаковыми объектами, части у краев кадра остаются индексами, которые отсылают к полноценным объектам, достраивая кадр паттернами. Поэтому при индексации мы достраиваем закадровое пространство, продлеваем его. Человек в данном случае восстанавливает объекты полностью, замечая лишь их части.

Важная роль этого знака — он органично вплетен в мир кино, в отличие от неестественного символа, который насильственно помещается в кадр. Знаки-индексы до того непрямолинейны, что их вполне можно пропустить и не потерять линию повествования, не остаться дезориентированным.

Отличным примером может послужить направление в игровой индустрии, построенное на концептуализировании персонажа, локации или героя. Грамотный художник должен так уложить необходимые детали во внешность героя, чтобы следовать общему нарративу игры. Таким образом, художник внедряет персонажа в общую концепцию и расширяет пространство игры. Здесь, в самом деле, читатель так же задаст вопрос: почему некоторые детали персонажа не являются символами? — в определенном смысле, это, конечно, символы, но еще и индексы, которые репрезентуют искусственно созданный генезис персонажа.

Представим себе, что фильм есть лишь маленький фрагмент из всеобщий истории, как бы маленький срез длительности. Оно, естественно, так и есть. Но суть в том, что знак-индекс — проводник в смутную и неопределенную зону, где не побывала камера.

Как мы видим, именно индексальный знак становится проводником в историю, подлинным источником реализма в кино. Индекс становится первичным источником повествования, когда символ — вторичным.

Индекс: как расширяется хронотоп и конструируется внесценическое

Такой образ, которому не выделено места в пространстве кадра, который не наделен визуальным дискурсом, но выражен через какие-то знаки косвенным путем, мы будем называть образом внесценического пространства или проиндексированным образом.

Знаки (внутри кадра) расширяют кинематографическое пространство иногда до далеких мест и времени, формируя внушительный хронотоп. С этого мы и начинали, когда приводили определение самого знака-индекса. Знак-индекс косвенен, он не репрезентует, не отображает предмет полностью.

Знак-индекс создан для создания дополнительного пространства и времени, расширения и описания хронотопа.

Знаки открывают семиотическую систему фильма, делают ее не замкнутой на самом фильме, но в чем различие? Знак-индекс работает на внутренний мир фильма, на непроявленные камерой места этого мира. В этом состоит органичность этого знака. Непроявленный мир кино существует как бы a’priori, задним ходом — он всегда предполагается, но не всегда артикулируется и становится настоящим кинематографическим механизмом, важным драматургическим элементом. Как индекс не всегда становится важным элементом киноязыка. В общем и целом, индекс — то, что создает казуистику и информационность кадра.

Одним из самых похожих примеров такого внесценического становится негативное пространство.

Негативное предполагает наши представления, но оно связывается, скорее, с недосказанностью, когда внесценическое пространство всецело проговаривается, но мимолетно и между прочим. То есть оно уже задано режиссером, а не отдается полноценно на производство зрителем. Если взять классическое определение негативного пространства в истории искусств — оно говорит нам о пустоте, которая представлена как нечто потенциально заполняемое, но никак не обработанное самим художником.

В самом деле, здесь нам поможет литература. «Горе от ума» — произведение, главным достоинством которого становится внесценическое. Если читатель еще помнит, буквально кратким упоминанием героев в репликах мы могли расчертить целое социально-политическое пространство России того времени — вот внесценическое пространство. Писатель делает краткие упоминания (оставляет в тексте индексы), которые протягиваются к чему-то внешнему, но все еще являющемуся неотъемлемой частью художественного пространства произведения.

Внесценическое индексированное пространство — уже заданное художником и регулирующее наше отношение к действию внутри кадра.

Наличие естественной связи между знаком и тем, что этот знак обозначает, будь то включение или следствие, говорит нам о знаке-симптоме. Симптом в том смысле, что он как бы репрезентует частичку объекта и помогает прочитать дополнительную информацию о ситуации. Здесь четко прослеживается медицинский мотив: терапевт выявляет симптомы и связывает их, чтобы поставить необходимый диагноз. Кроме того, терапевт вынужден работать с неполной картиной болезни пациента: можно выделить лишь часть симптомов, но уже их предостаточно для установления болезни и присоединения всего вытекающего, то есть для формирования полноценной клинической картины.

Режиссер в своей деятельности использует такие знаки-симптомы, чтобы буквально ограниченными средствами привязать внушительные события, места, причины, пространства.

Знак-след в концепции постструктуралисткого анализа текста Жака Деррида предполагает это понятие как механизм ссылания от означающего к означающему, конституирующий эффект бесконечного комментирования, а его предшественник Эммануэль Левинас говорит о следе как о неком посреднике между неописуемым, трансцендентным, радикально инаковым, который не несет в себе подлинного замысла и не является знаком в принципе. Если совсем просто: след есть посредник. Разница подхода к этому понятию кроется в степени пессимизма: для Деррида в плеяде текста изначальный смысл недоступен, пока Левинас оставляет место надежде.

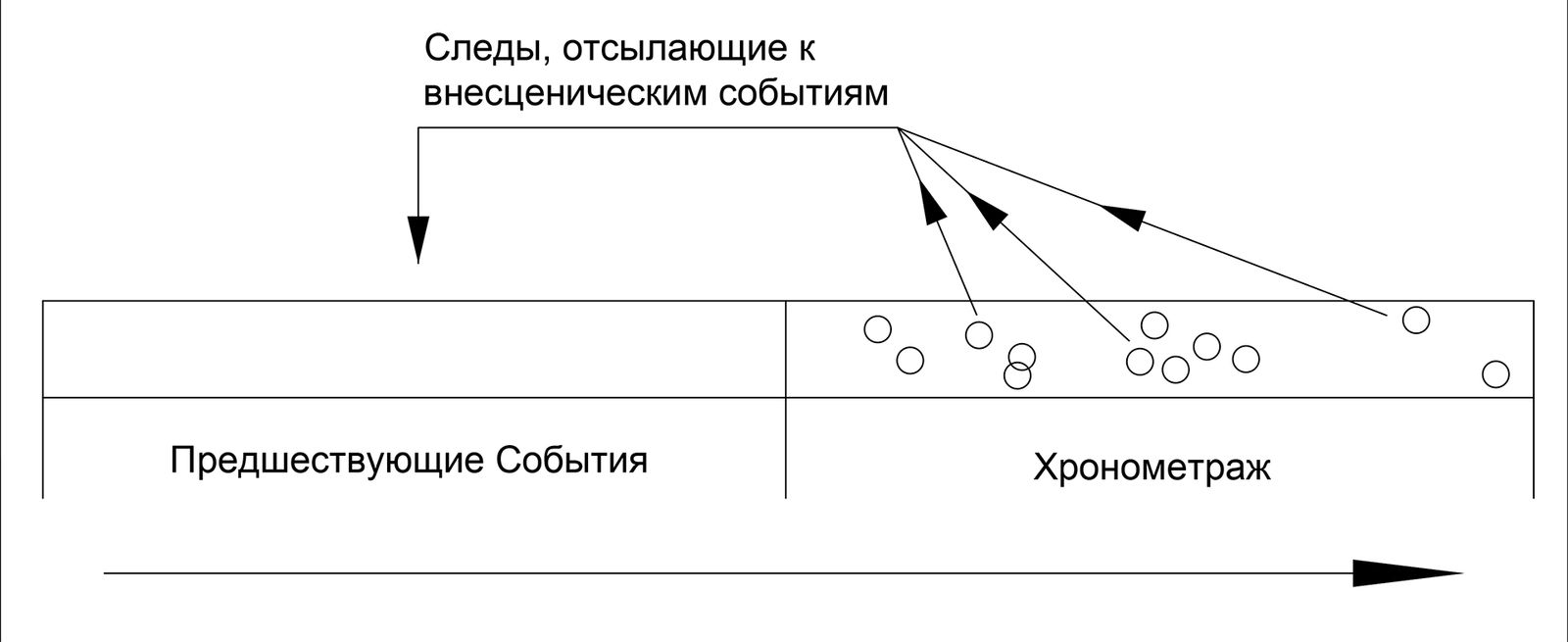

Но для нас знак-след предполагает некое маркирование. Это, если угодно, прямо-таки настоящий след, который говорит нам: здесь что-то было, здесь кто-то прошел — след есть знак результата, некий present/past perfect в мире образных систем. Результат аффекции.

Различие следа и индекса кроется во временности первого. След оставляется, он говорит о предшествующих событиях: красные воспалённые глаза говорят о предшествующих недосыпаниях героя. Короче говоря, знак-индекс может предполагать разные вариации в зависимости от собственных функций в контексте всего фильма и связи с иным объектом. След проговаривает предшествующее, следовательно, связан со своим денотатом причинно-следственной, временной связью. Он аффективен: что-то сохраняется в образе после воздействия.

Но кое-что у Левинаса, как у Деррида, есть для нашего анализа и в иных аспектах. След рассказывает нам о некой инаковости, о Другом, но не проявляет нам этого Другого, оставляет его инкогнито. Но и индекс, прежде всего, необходим для опосредования чего-то недоступного.

Поэтому и след, и индекс, выражают Другое.

Для Левинаса остается некая надежда на прояснение трансцедетного, потустороннего при помощи следа, пока Деррида говорит нам: это невозможно — следы лишь отсылают к иным следам и окончательно нас запутывают. И для нас в этом тоже есть некая путаница.

Режиссер же наделен властью над всей сюжетной информацией, поэтому для него нет трансцендентного, непознанного, «инакового» — он обладает возможностью правдоподобно сконструировать такое трансцендентное для зрителя.

Для режиссера индекс, как и след, становится отличным инструментом для разговора о Другом: о внесценическом пространстве, о скрытом герое, о далеких исторических временах, о предшествующих событиях.

След по своей функции схож с индексом (симптомом), потому что проявляет нечто недоступное в полноценном виде при помощи некоторой связи. Если для текстоцентричного Деррида эта связь выражена в смысле, то для режиссера она выражена в многообразии всех возможных темпорально-материальных отношений вещей в принципе.

Поэтому индекс, след (подкласс индекса), прежде всего, остается неким посредником между чем-то замутненным и непознаваемым или недоступным зрителю. Очевидно, для создания жуткой атмосферы режиссеры хорроров настаивают на сокрытии антагонистов, создании мистификации некоего потустороннего героя, который под своим покрывалом отчуждения становится невероятно могущественным. Если Ктулху Лавкрафта невыразим, непознаваем, не рационализируем — он представлен крайне опасным.

Документальное, историческое кино пропитано следами, которые и делают кино документальным. Почему документальное кино выглядит таким реалистичным? Потому что недекорированная реальность уже сама является идеалом индексального мира, оператору стоит лишь акцентировать на ней внимание.

Поэтому и документализм тесно сопряжен с неореализмом, который, как говорил сам Жиль Делез, формировался за счет создания внутренней реальности предметов в том числе: показать в вещи ее историю, происхождение, связь с окружающей средой — все это можно считать лишь индексацией.

Как минимум в границах семиотического анализа, выделения первичного дискурса можно говорить о двух важнейших функциях индекса: эффект ретроспективы и реализма; формирование образа Другого.

Инаковость и ретроспектива

Инаковость представляет из себя самый общий термин и говорит либо о различии, либо о Другом, но принципиально о чем-то противопоставленном, различенном. Соответственно образ инакового остается самым общим: им пользуются в хоррорах, триллерах, любых драматургически завязанных на саспенсе произведениях, военном кино. Внесценическое, враждебное, историческое — становится теми воплощениями инаковости, которые конструируются индексально.

Индексированный Другой — артикулируемый косвенно, двусмысленно, неполно некими внешними к нему деталями, но четко с ним связанным: хичкоковское кино, «Чужой», враг в военном кино, гептоботы из «Прибытия», неопознанное зло в «Сиянии», в сложном варианте планета «Соляриса» и природа зоны «Сталкера» и т. д.

Инаковость как понятие очень часто предполагает различие между чем-то. Простым путем Другого можно обозначить как не-я, не-свой, не-наш. Поэтому Другой должен быть в чем-то не похож на нас, отведен на определенную дистанцию. Диалектика Другого строится на уровне индексированности: образ может вообще не появляться в кадре, но всегда быть априорным источником опасности для героев. Такой подход хорошо реализует кьеркегоровский страх без причины.

Ретроспектива же становится непространственным или событийным образом, временным, раскрывающимся через индексы. Здесь лучше всего ощущается характер следа: детали фильма складывают для нас картину предыдущих событий, функционально оправдывают декорированное пространство — усиливают эффект визуального реализма.

Изоляция в «Дюнкерк»: как создается военный аттракцион без врага

«Дюнкерк» — кино, претендующее на реализм. Хотя и здесь режиссер не до конца верен реализму в том, что создает три параллельных истории, занимаясь неким историческим обобщением, нарративизацей и в конце концов превращает фильм в историю про взаимопомощь с вполне конкретными говорящими героями. В каком смысле он не верен реализму? В какой-то момент происходящее на экране становится сугубо повествовательным, можно даже наметить момент внедрения идеи национального объединения: герои начинают активно разговаривать, а параллельный монтаж вовлекает в движение уже «истории» конкретных героев.

Параллельный монтаж — мать повествовательного кино.

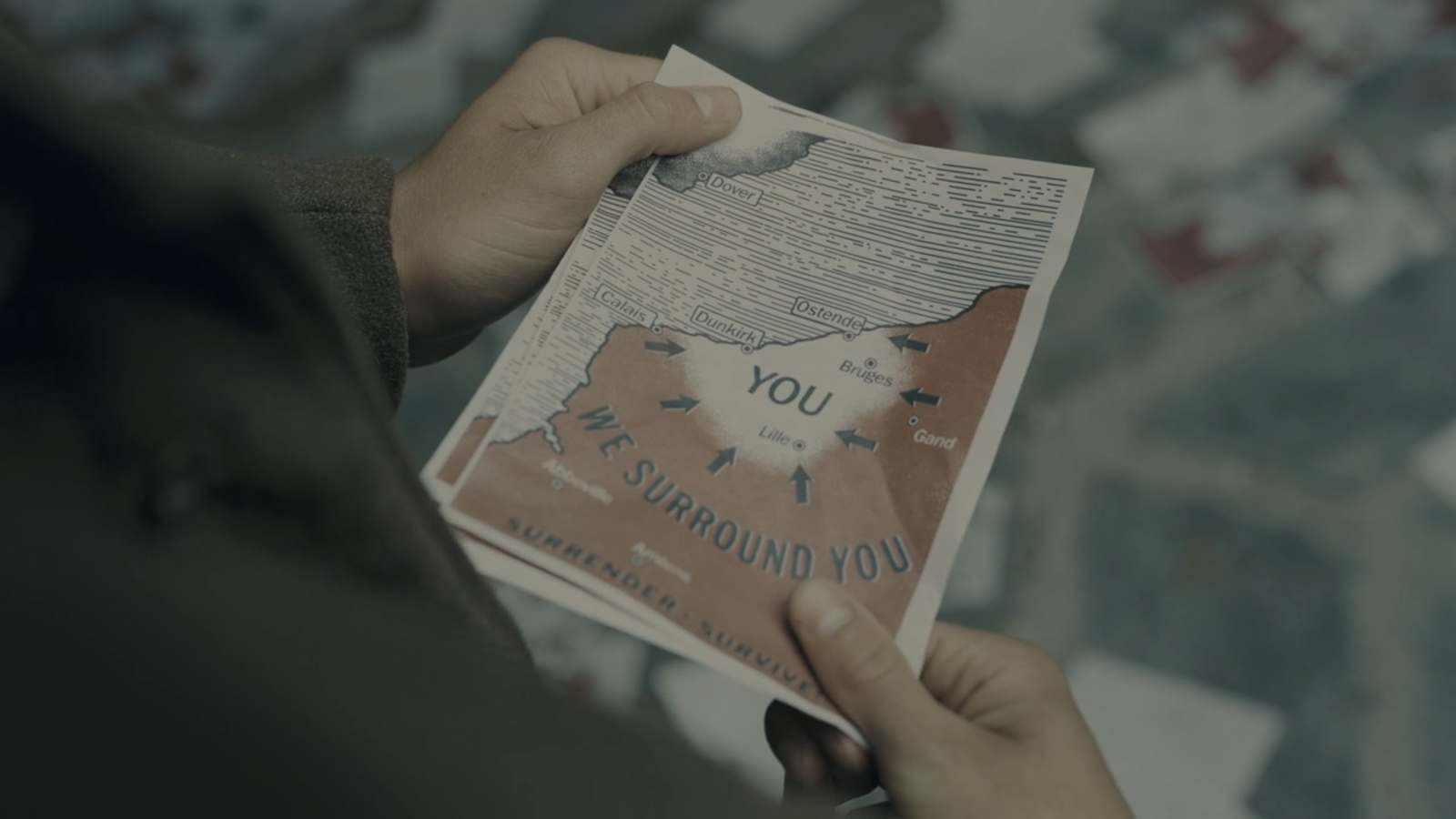

Но есть кое-что, что делает произведение Нолана именно военным аттракционом, попыткой воссоздания особой семантики и экспрессии войны, которая перерастает в отображение впечатления — знаки войны: шум пикирующего самолета, падающие снаряды, крик «торпеда!».

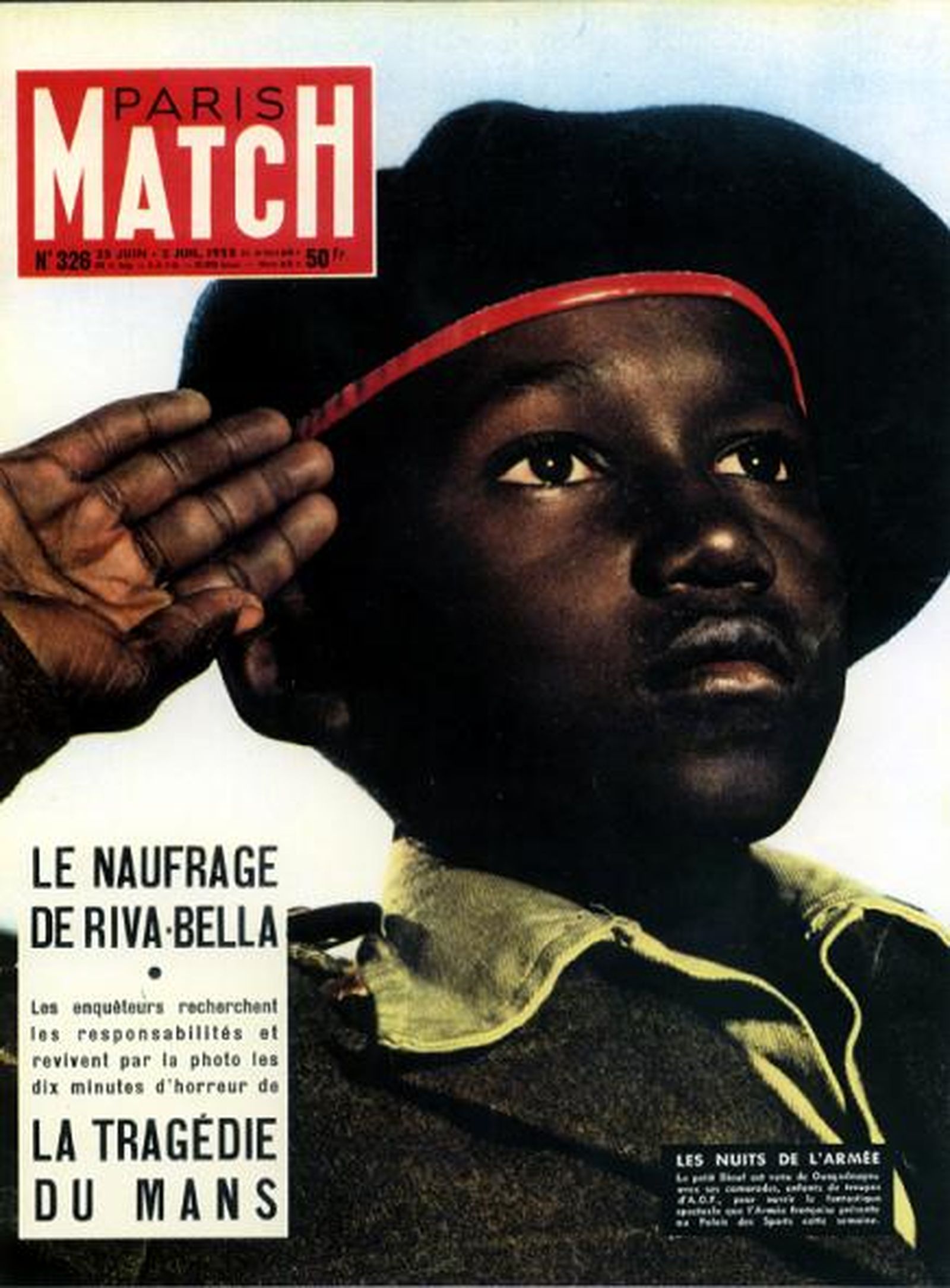

Если враг и существует, то только при помощи ссылающих на войну знаков, поэтому враг остается инкогнито, неодушевленным, являющимся нам опосредованно — вводится «закадровое» пространство фашизма, солдат. Остается лишь некая абсурдная ситуация на берегу пляжа.

Метафорически мы чувствуем врага в фильме, потому что война предполагает врага: в бомбардирующих самолетах кто-то сидит, кто-то выпускает пули из винтовок, преследующих героя, кто-то разбрасывает листовки. Благодаря нашей исторической памяти мы не сидим с недоумением и не удивляемся: а кто же все-таки атакует нашего героя? — нам все понятно, режиссер предоставляет достаточно информации для проведения причинно-следственных связей к вполне реальным людям.

Аттракцион здесь — демонстрация войны как неких условий, нежели противостояния; создание аутентичной изоляционной среды за счет опосредующих войну знаков. Это один из тех фильмов, который формирует реализм именно за счет создания ощущения зажатости в абсурдной атмосфере без врага. Здесь бы подошло сравнение с экзистенциальной философией: герой заброшен в пространство эвакуации идентично ребенку, заброшенному в бытие. Нет никакой предыстории, нет никакой ясной мотивировки действий героя кроме необходимости выживания — нам показывают движение и действие героя в ситуации.

И вот тут-то мы и говорим: Нолан добивается изоляции созданием внесценического пространства при помощи введения индексов.

Конструирование «клаустрофобического» пространства получается не столько путем отказа от кадрирования пространства вне пляжа, сколько вообще артикуляцией изоляции. Знаки-индексы помогают показать существование мира вне пляжа, но и из-за своей сущности продемонстрировать и недоступность этого мира, превратить его в потустороннее.

Индексы можно сравнить с легкими и неявными деталями, они являются контрабандой в мире знаков, ведь поставляют косвенную информацию столь естественно, что практически бессознательно. Они протягивают ниточки к внешнему миру. Иногда они «симптомизируют» внушительную составляющую как сюжетных элементов, так и хронотопических.

У Нолана стоит задача не столько расширения, сколько разграничения и артикуляции инаковости: есть мир внешний, а есть мир на берегу пляжа. Поэтому внесценическое пространство наделяется статусом «иного», «другого» и чтобы показать, что оно вообще есть, что оно существует и нависает над главным героем — нужно проявить его знаками-симптомами, которые и выражены в бомбардировках, выстрелах, потоплениях, шумах пикирующих самолетов и т. д.

Но что здесь объединяет в принципе все эти знаки, говорят ли они о пространстве или о чем-то другом? Ведь эти знаки никоим образом не указывают на реальное место, они не совсем пространственные. Так о чем же они свидетельствуют?

Индексы в «Дюнкерке» свидетельствуют о существовании врага. Образ врага проиндексирован.

Именно в отображении Первой и Второй мировых войн, которые стали настоящим событием, разбивающим гуманизм всей истории человечества, из-за особого характера войны «на расстоянии» враг наделяется своей феноменологией, если угодно, особым образным осмыслением. Противник достаточно дистанцирован, чтобы увидеть в нем либо слишком смутный образ, либо военную машину. Именно поэтому при конструировании пространства мировых войн в кино необходимо решать проблему отображения «врага», проблему инаковости.

Именно поэтому эффект изоляции пространства в «Дюнкерке» спадает со все большим пересечением трех повествовательных линий при помощи «растянутого» гриффитовского монтажа. Но все это нужно для введения идеи о национальном объединении перед лицом опасности.

Стоит отметить, что некий трансцендентный образ, присутствующий косвенным путем, не должен быть наделен избыточным количеством элементов, которые и конструируют вторичный визуальный дискурс. Инаковость складывается из умеренной индексации образа, вырисовывания контуров — скудный визуальный дискурс Другого и выборочная индексация помогают выделить именно те аспекты образа, которые необходимы режиссеру для решения поставленных драматургических задач.

Даже в кульминационной сцене окончательной победы в зоне спасения противник не проявляется — важен не сам «враг», не одиозный немец-нацист в строгой форме и всеми свойствами «военности», но его единственный атрибут опасности.

Мы слышим резкое прерывание шума от сирены юнкерса в самый напряженный момент, который свидетельствует об уничтожении не столько противника, сколько самого напряжения, угрозы.

Режиссер выделяет лишь необходимые фрагменты образа и высвечивает их, являет нам через знаки-индексы.

Сам образ и эффект от него определяются через сущность и способ индексации. Нолану, прежде всего, свойственна игра с хронотопом: «Начало», «Довод» — игра с пространством и временем, которое перетекает в структуру сюжета и повествования. И здесь любовь к игре с пространством проявляется совершенно неявным образом, она строится на конструировании инаковости.

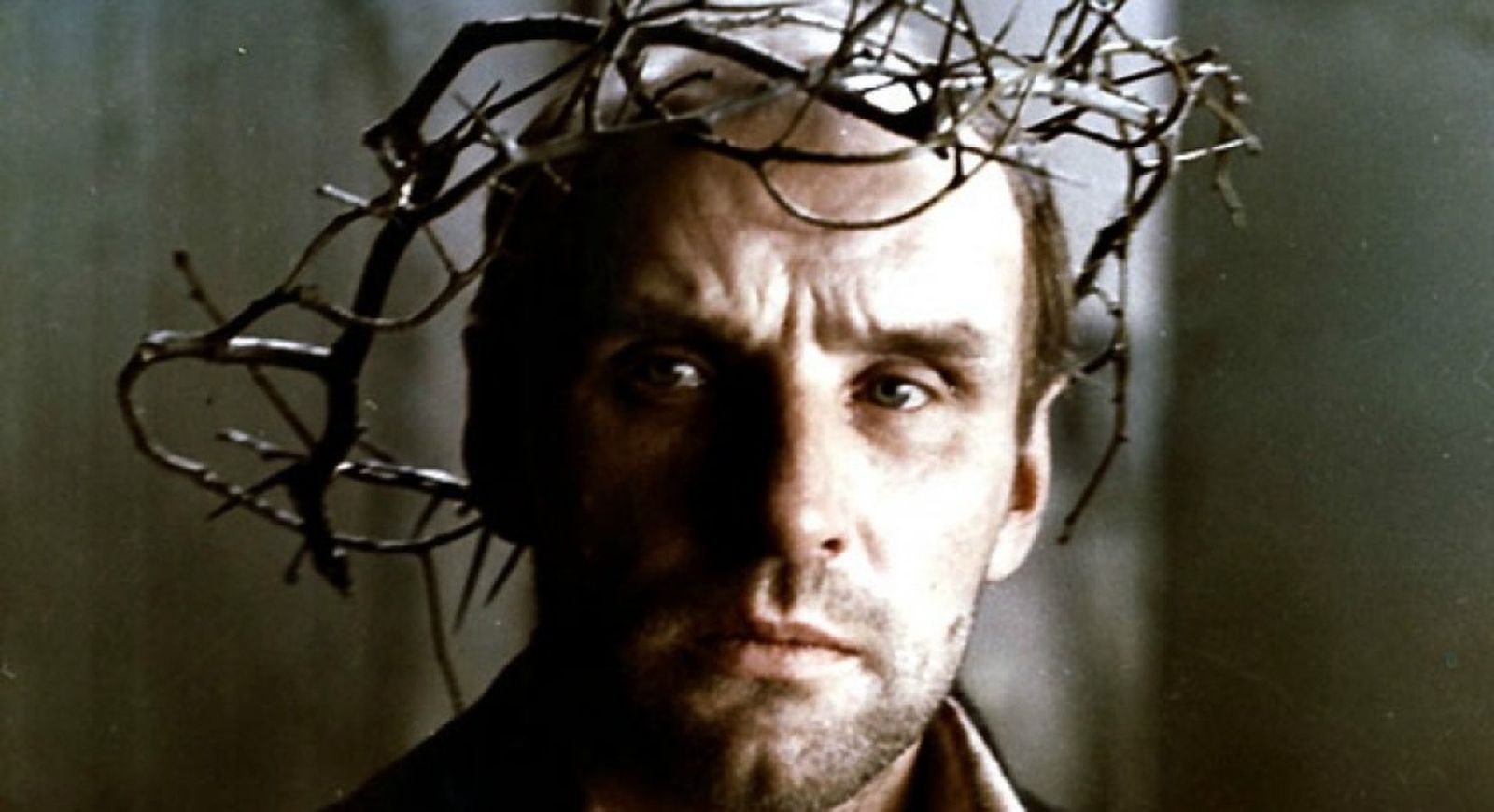

Иди и смотри: как детали-индексы рассказывают историю

Кино Климова разбивается на две части: потустороннюю и посюстороннюю — именно последняя кроет в себе главный мотив фильма и внедряет в зрителя шок от жестокости. Мы пройдемся по антиапокалиптической стороне этого кино, проследим вытесненные сцены из и без того скудной критики этого произведения. Мы свяжем реалистическую сторону с апокалиптической. Работа содержит в себе и все настроение позднего мистического, укорененного режиссера, и реалиста с конкретным пропедевтическим посылом.

Преодолеваются старые каноны создания фильмов про войну, которые акцентировали внимание вследствие культуры Советского союза либо на героизм, либо драму (но смягченную), либо на эпические события — фильм никогда не претендовал на натурализм. Элем Климов не отрицал рамок, но построил кино на куда худшем и тяжелом: не на «расчлененке», «трупах» и «крови», а на ощущении ужаса от Другого и эффекта подлинности от ретроспективы.

Документальность, живая память, хроникальность, в конце-концов, реальность — вот основные эффекты «Иди и смотри».

Климов утверждает маленького героя Флеру как субъективного наблюдателя реальности войны, над которым властвует ситуация и выплевывает из одного ужаса в другой. Но и здесь есть особый мотив фильма: мотив «хождения по пятам». И мы бы даже сказали, что следы, оставляемые войной и все время как бы предостерегающие и раскрывающие сущность и эстетику войны, становятся буквально завязкой всего произведения и действием конфликта, который может разрешиться лишь окончательным столкновением Флеры с Врагом, с Другим.

Флера — не классический герой, преодолевающий, следующий, действующий — он герой-функция. Флера — камера, записывающая войну и Флера — герой, реагирующий на нее: схватывает войну и ужасается ей, превращаясь постепенно в старика, и ведет запись окружающего мира как пассивный наблюдатель. Главный герой будто человек-киноаппарат. Флера — переживающий и записывающий аппарат. Поворот от снимающего к действующему происходит в развязке — сцене выстрелов в портрет Гитлера, отражающий слом главного героя и превращения его в партизана.

Именно характер фильма как оперативной съемки, прерываемой крупными планами, реакциями — задает весь документальный тон фильма, а само содержание регулируется детализацией. Пазолини утверждал в своих работах «несобственно-прямую» речь или самосознание камеры, автономного наблюдателя — здесь камера становится тем самым анонимным наблюдателем за ужасами героя и за окружающем безумием. От путешествия потерянного мальчика до конкретного вывода о войне, которое и характеризует название.

То попадая через болото в небольшой лагерь выживших, то через туман на эсэсовский шабаш. Хотя здесь также чувствуется и голая художественность, тому пример постановка сцены, где толпа шумящих баб стоит вокруг шокированного и зарывающегося в грязь Флеру, но реализм упорствует со всей силой. Мистицизм задается не столько общей апокалиптичной картиной происходящего, но и следами угрожающего Другого. Война — не столкновение, но ситуация, это уже данный оккупированный злом мир, по которому уже прошлись и оставили несметное число следов.

Есть «следы» войны в виде закопанных траншей, расстрелянных близких, знаков самолета и т. д. Первой особенной сценой остается эпизод с фотографированием солдат.

Так создается «живость» всего отряда, каждая деталь становится отдельным голосом, фотография — сам общий план становится хором. Но самое важное в этой маленькой сцене — отдаление кинокамеры и ее остановка на фиксированном объективе фотоаппарата и появление эффекта пленки. Сама сцена становится настолько насыщенной от деталей, что зрителю достается возможность рассмотреть каждую в отдельности: какие-то детали упустить, какие-то напротив ухватить и осмыслить. Допустим, миномет, который держит толстый мужчина с лентой патронов. Наверное, он достался, как и половина вещей, в трофей?

В представлении современника такие излюбленные фотографии не снимают реальность, а созданы будто для семейного альбома, чтобы в будущем можно было тыкать пальцем в фотокарточку и говорить: «Вот это я, здесь тот то и тот, вот этот, вот наш командир и т. д.». Климов оживляет для нас эту фотографию и делает ее такой, какой она была для самих партизан.

Основой формирования становится насыщение кадра данными, знаками-индексами, «говорящими знаками», следами.

Климов, зачиная вместе с другими режиссерами тенденцию на меланхоличное, идет по пути не натурализма и переигрывания уже произведенном в культуре мифологии войны, но через воспроизведение мифологии войны как исторического события, как документа — в этом заключен важнейший реализм Климова, его ощущение «правдивости». Если для типичного режиссера-реалиста правдивость становится попыткой отрицания какой-либо оптики со стороны художника, приукрашивания, идеализации, Климов разработал особую ретроспективную оптику войны.

Как мы уже сказали, с одной стороны равноценность многих деталей в картине становится источником цельности, с другой стороны — источником хаоса. Смотрим мы на семейную фотографию партизан — видим огромное количество равнозаданных деталей, они все сохраняют целостность, ведь все призваны выражать одну функцию — рассказывать и объединять. Когда же мы посредством камеры холодно наблюдаем за происходящим концертом насилия — мы погружаемся в схожее знаковое пространство. Но здесь детали разбросаны монтажом, хотя всецело объединяют ощущение не просто некого хаоса, но грубого «фарсированного» абсурда, непринужденности праздника вместе с шокирующим геноцидом.

Мы говорим о значке мерса на немецком грузовике, о бандаже врача на немецких солдатах; очень молодого человека, вглядывающегося в окно избы; эсэсовца-интеллигента, потирающего глаза через очки во время стрельбы; об экзотической зверушке, обласканной на плече руководящего оркестром насилия (приобретенная в Африканской компании, возможно); — все это в самом деле выстраивающие нам картину данные.

Я думаю, не стоит здесь проводить исторический анализ, но дело в том, что ретроспектива Климова не заканчивается на образовании собственной реальности вещей в избах и быту — это очень бергсоновская картина, ибо она выстраивает память даже в ситуации, которая вообще не должна быть ориентирована. Историческая память позволяет нам чуть ли не достроить некую предысторию каждого солдата в соответствии с теми знаками-индексами, которыми они «помечаются».

Массовка не сливается в индифферентную массу, как на то указывают некоторые кинокритики, напротив, они становятся совокупностью знаков-между прочим. Таков, например, задний план в кадре с пьяным пулеметчиком, где позади него в размытии солдат расстраивается из-за невозможности поучаствовать в ритуале «праздника» (кажется, у него сломался пистолет-пулемет).

Нити, тянущиеся от знаков, ведут нас и к современности, и ко всему миру в целом: значок Mercedes, сигнальная лента Красного Креста на медиках, лобстер молодой девушки с белоснежной кожей и другие знаки цивилизации совершенно легко навязывают нам и смыслы капиталистического мира, и автомобиля в нашем дворе, и абсурдного соучастия в убийстве Мировой спасательной организации, и присутствие сопровождающего жестокую расправу.

Пьяные лица, немец, несущий детей на руках как счастливый отец, спрыгивающий из сеней «гимнаст» с фразой «опа» в сцене с избой и принятием немецкого «гостя», откровенное ребячество в кадре, праздничная музыка под отчаянные крики и звук огня, праздничная музыка…

Такого рода несущественные знаки в композиции, если их заметить вообще, привязывают нацистов к нашей современной обыденности. Это знаки цивилизации, и здесь они играют ключевую роль в семантизации всей ситуации сожжения. Я думаю, стоит лишь немного внимательнее провести зрителя по картине, как становится ясно, что эта сцена куда сложнее по своей задумке, нежели воспринимается обыденным кинокритиком.

Документализм Климова — совокупность насыщенных мизансцен, выраженных в наборе планов. Эти мизансцены утверждают и цивилизацию, и ужас войны, превращая фильм в жесточайший фарс абсурда.

Все они строят действительно тот самый абсурд, войну как бессмыслицу, противоестественность войны. Если уж говорить о сожжении деревни как о реконструкции апокалиптического ада — то ад этот прямо на глазах сотворен именно людьми. Все эти знаки, как бы странно ни звучало, совершенно не отчуждены от зрителя, при помощи них он осознает действие привязанным к цивилизации. Элем Климов осуществляет индексацию Врага первую половину фильма, задает индексацию ретроспективную и связывает цивилизационные знаки со знаками жестокости, создавая эффект абсурда.

Читайте также

Фильм как миф. Семиотика кино и символы коллективного бессознательного в кинематографе

Криминальная Кинороссия. Почему бандитские фильмы так популярны? Часть 1: эстетика панелек и культурный мазохизм

Криминальная Кинороссия. Как бандитский образ жизни стал национальной идеей? Часть 2: травма ареста и эволюция паханов

35 главных фильмов французской новой волны. Всё, что нужно знать об авторском кино 60-х

Кинематограф разрушенных иллюзий. Путеводитель по нуару от Великой Депрессии до Нового Голливуда

Как сделан «Брат» Балабанова. Полный разбор вселенной киношедевра: от кадров и музыки до философии и культовых диалогов

История и миф о гибели аристократии. Как устроен культовый «Леопард» Висконти: разбор эстетики и сценографии киноэпоса

Эволюция психопатов в истории кино: от обесчеловеченных карикатур до жертв обстоятельств

«Люди Икс»: зачем супергеройское кино транслирует прогрессивные ценности и как они помогают бороться с политическим злом

История тайваньского кино. От японской пропаганды до авангарда новой волны и национальной сериальной индустрии