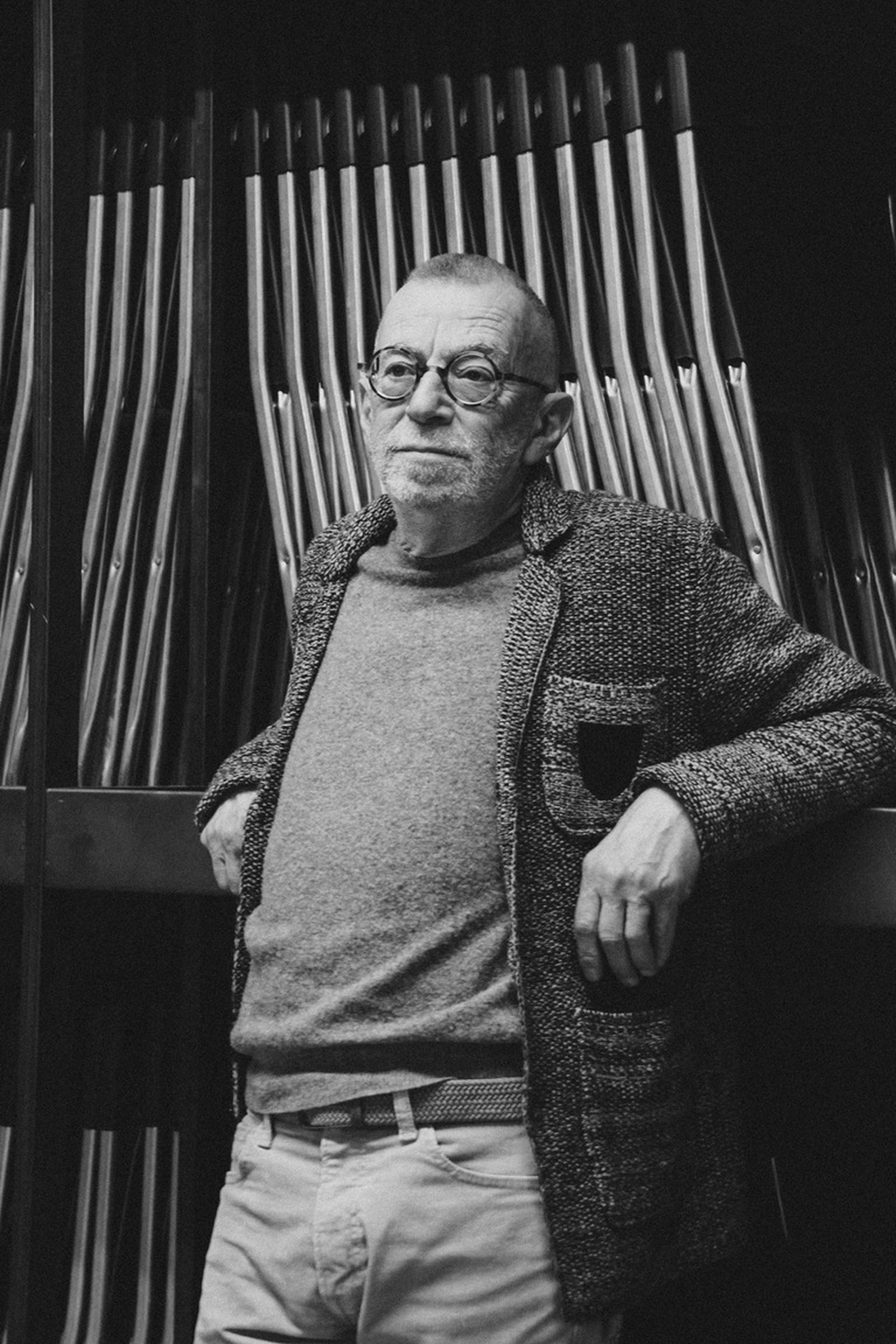

Лев Рубинштейн — создатель новаторского метода построения поэтического текста-картотеки, наряду с Дмитрием Приговым один из лидеров московского концептуализма 70-х и знаменитый эссеист современности. В большом интервью журналист самиздата Костя Сиденко поговорил с поэтом о самых важных вопросах истории, свободы личности, политики и творчества.

Лев Семёнович в откровенной беседе рассказывает: чем эмиграция 2020-х похожа на эвакуацию 1940-х, каким образом выстраиваются эстетические расхождения с властью, как Сорокин за 500 марок научился не заикаться, чем фронтовая поэзия Великой Отечественной отличается от зет-литературы, за что подшучивали над Евтушенко, как работает интеллигентский комплекс вины и где искать терапию во время тотальной депрессии.

Оглавление

«Это не поэт — пророк, это язык — пророк»

«Надо было цитировать Евтушенку»

«Нацисты наполовину» и сосед Валера

Пригов, Летов, Павленский и перформанс

«Золотой век», хорошая эрекция и добрые фильмы

«Мы мечтали, чтобы скорее была война»

«Лишь бы не было войны» и Never again

«Я как раз считаю, что я нормальный»

«Не все так однозначно», коллективная вина и беспокойная совесть

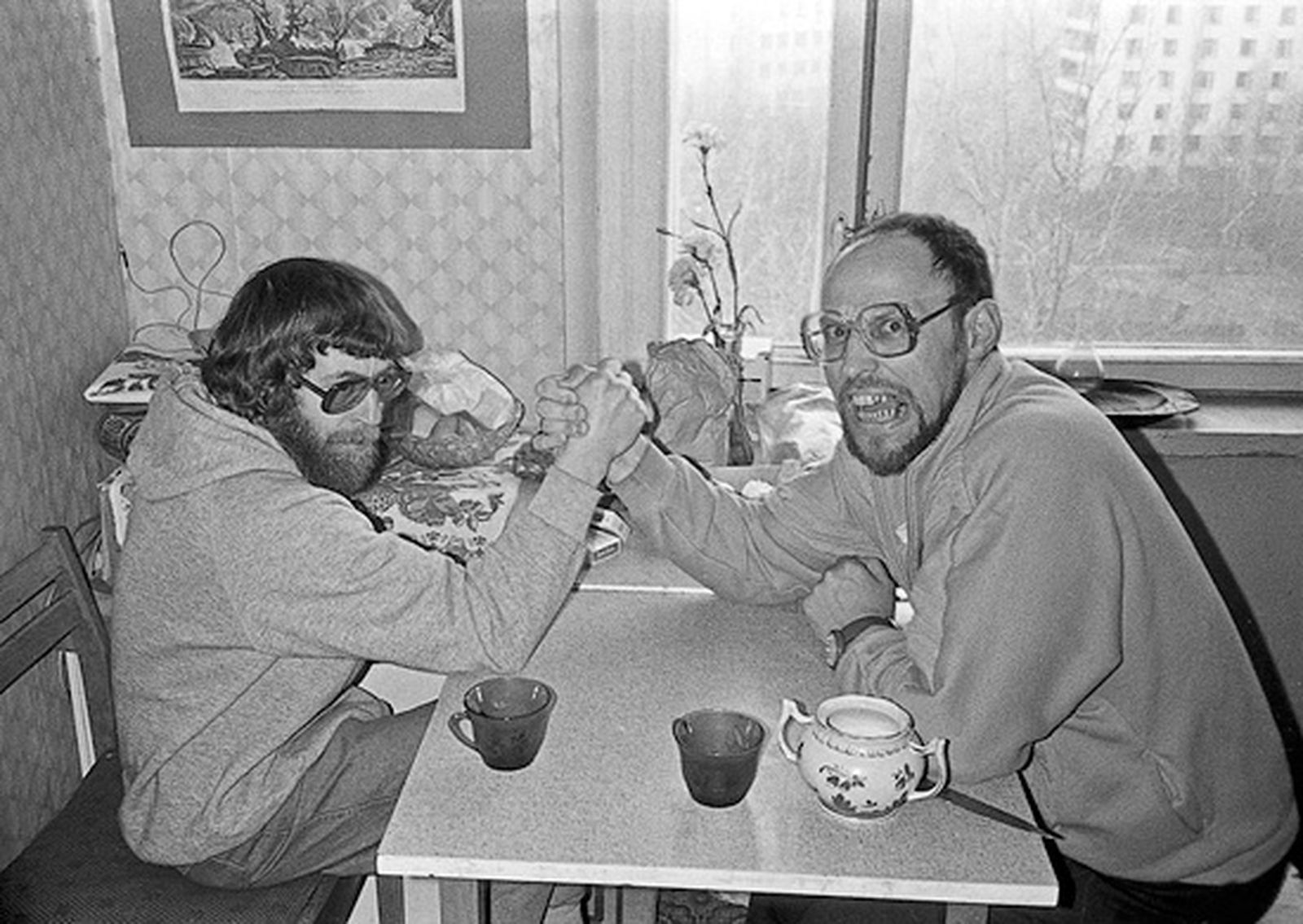

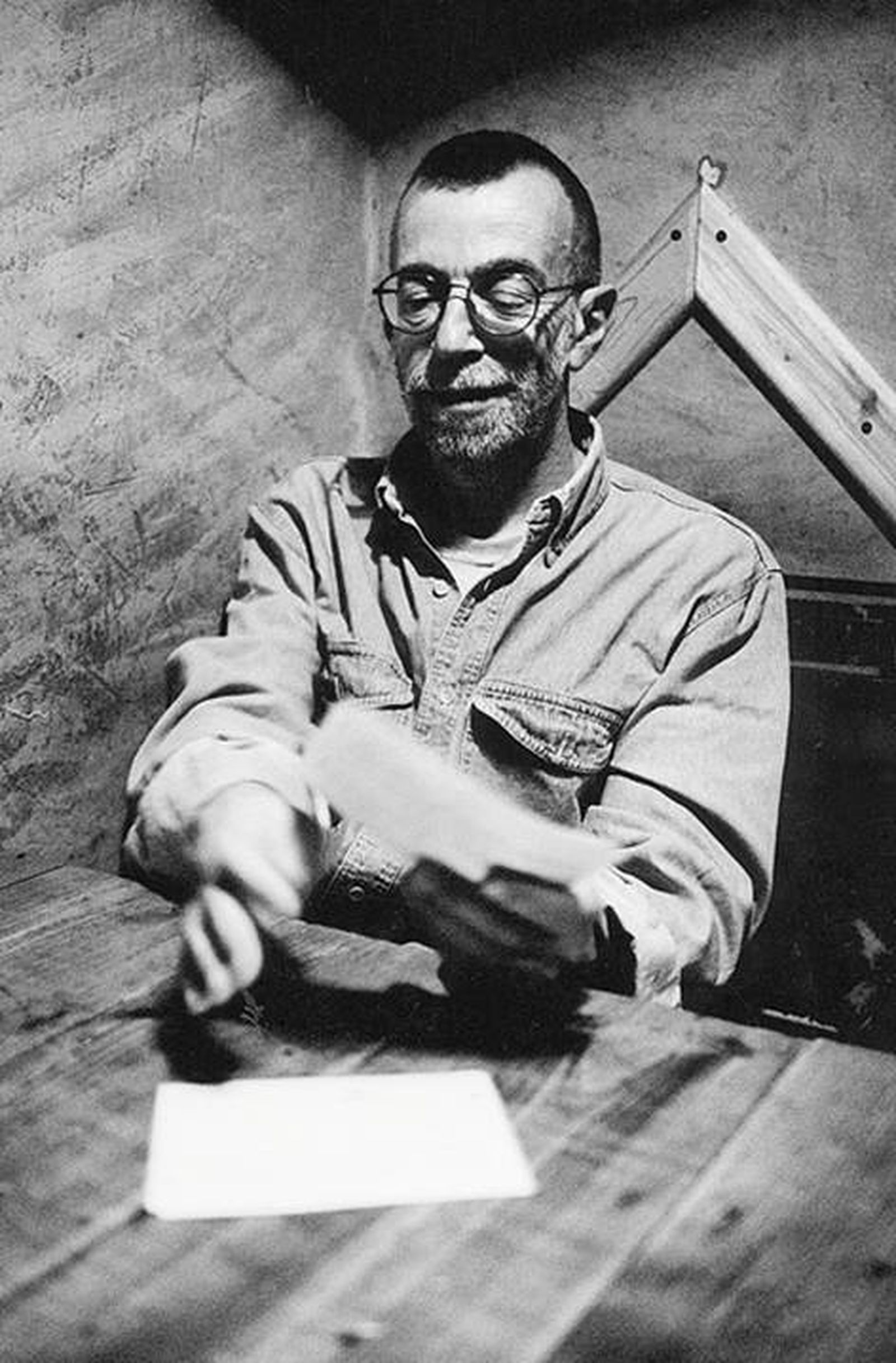

Мы встретились в конце марта [2023] в закусочной с символичным названием «Одесса-мама». На Чистых прудах, в сильно поредевшей за год Москве. Два очкарика в буквальном и небуквальном смыслах, с разницей аккурат 50 лет. Официант по имени Баха периодически обновлял напитки. Очкарики умеренно выпивали и разговаривали обо всем на свете.

Традиция доносов и эмиграция

— Я, кстати, почему изначально писал в фейсбук [с предложением интервью]. Фейсбук вы, кстати, уже забросили?

Нет-нет. Просто закрыл страницу. Сейчас «онли френдс», их [друзей в фейсбуке] у меня тоже 5 тысяч. Подписчиков 65 тысяч, но я не рискую. Потому что там обязательно найдется какой-нибудь… Сейчас особенно в моде стали доносы.

— Да уже давно в моде, кажется.

Сейчас косяком стали, просто косяком. И главное, что на них реагируют. Они всегда были, но сейчас на них сразу реагируют.

— Думаете, они все это по собственной инициативе?

Да, конечно. Полно таких людей.

— Что-то мне не очень нравятся эти люди тогда.

Мягко говоря. Но они всегда были. Я как человек, выросший в коммуналке, так сказать, насмотрелся.

— Что по поводу фейсбука хотел сказать. Вообще, я человек больше «инстаграмный», но в фейсбук заходил время от времени почитать четырех людей, и все — ваши товарищи. Это Алексей Цветков, [Сергей] Гандлевский, [Бахыт] Кенжеев и, собственно, вы. Один из них, к сожалению, ушел от нас недавно. Как раз хотел спросить в связи с Цветковым, который уехал в третью волну когда-то и не особо желал возвращаться.

Он приезжал, да, но это не называлось возвращением.

— Пригов жил между Беляево и Лондоном позже, Сорокин в какой-то момент в Германию уехал.

Ну это уже не третья волна.

— Я как раз к тому, что люди уезжали и после: в девяностые, в нулевые. Причины, почему вы не уехали после 24 февраля, я уже изучил в различных интервью — это, как я понимаю, близкие люди и язык. А было ли когда-то реальное желание покинуть страну до?

Было, в 70-е годы. Примерно тогда же, когда Цветков уехал, когда уехал Зиник, художники-друзья уезжали — Меламид, например. Многие уезжали, и в каждой компании за столом тогда эта тема обсуждалась. Как сейчас. В общем, я думал об этом, но принял решение остаться. Опять же, две причины: первая — язык, второе — пожилые родители, мне было их жалко, они бы этого не поняли, не одобрили. Они были люди очень советские. Ну вот, мне их было жалко. Я не жалел, что остался, скажу сразу.

Принесли напитки. Мы решили немедленно употребить — «за знакомство».

Что касается Цветкова, я его не знал до его отъезда.

— Да? Он же из филфаковского кружка поэтов — Сергей Маркович [Гандлевский], Бахыт [Кенжеев], [Александр] Сопровский. Вы и с ними познакомились после?

И с ними в 70-х, когда Леша уже уехал. То есть я знал, разумеется, о его существовании. Я читал его стихи. Но познакомились мы уже или в Нью-Йорке, когда я стал выезжать, или в Москве, когда он стал приезжать, — это время примерно совпало.

— А со стороны органов при совдепе был интерес к вам — пообщаться, направить поэта в ОВИРы различные?

Да, был, но, в общем-то, опыт не чувствительный. Один раз имели со мной беседу. Куда-то позвали и стали выяснять, каким образом — они у всех это спрашивали из нашего круга — пару моих стихотворений попали в парижский журнал «Ковчег». Их не тексты интересовали вообще-то говоря. Их интересовали каналы и очень интересовало общение с иностранцами, а мы очень активно и широко общались, причем совершенно открыто, мы из этого не делали никаких секретов.

Тогда был следующий этикет. Они спрашивали: «Как ваш текст попал туда-то?», и все знали, как отвечать — «Откуда я знаю?». Дело в том, что все эти эмигрантские издания прямо на титульном листе по договоренности писали: «Произведения авторов, проживающих в СССР, публикуются без их ведома».

Они говорят: «А как туда попадают?» — «Я не знаю, как туда попадают». — «Ну что, вы всем даете читать?» — «Конечно, я даю, а что мне — не давать, что ли, читать? За текст я отвечаю, даю читать. Если хотите, тоже можете». Они отмахивались с таким лицом, мол, «читал я, ничего хорошего».

— А технически как «они» вызывали? По повестке?

Нет, какие повестки? Как бы неофициальные такие беседы. Строго говоря, можно было не ходить.

— Они спрашивали про тексты, точнее про публикации. А предлагали ли уехать и там замечательно публиковаться?

Не предлагали уехать и, к счастью, никогда даже не было попыток вербования. Ведь многие через это прошли.

— Даже в вашем близком кругу были такие люди? И о них все знали?

Ну, знали. Иногда даже сами признавались.

— Даже так?

Один мой приятель учился в ИСАА, знаете такой факультет МГУ? Тогда он назывался ИВЯ — институт восточных языков. Там учился один мой приятель, Володя Козловский, давно в Нью-Йорке живет, известный журналист. Он тоже закончил это заведение, он «индолог». На одном курсе с ним учился Жириновский, который был «тюрколог», он тоже эту штуку закончил. И как провинциальный студент, который тоже жил в общежитии, во время общей пьянки [Жириновский] просто честно признался, что «вы, ребят, со мной поосторожнее».

— Прекрасно!

Да, и он всю жизнь с ними был связан, это очевидно. Они же и эту партию создали, как известно.

— А еще немного по поводу ваших публикаций за границей — это ведь в определенное время практически криминальное дело. Не боялись присесть?

Боялись, конечно, но, понимаете, были вещи сильнее. Было презрение ко всему, что потом стали называть «совком», тогда этого слова не было. Все это было довольно рискованно, но был и кураж какой-то.

— А вы вообще считали свои тексты антисоветскими?

Никогда.

— Но риск все равно был?

Так неважно, какой [текст]. Понимаете, мы жили в тоталитарной стране.

Не обязательно было писать «антисоветский», достаточно было написать «несоветский».

Тогда вообще любой жест они воспринимали как за или против. Наши жесты точно не были за.

За кадром мы успели обсудить, что уже несколько раз встречались и бегло общались, поэтому я позволил себе следующее путешествие во времени.

— Вернемся к первой встрече нашей. 2017–2018 год, что-то вроде вашей творческой встречи мы организовывали в Нижнем Новгороде. Я запомнил, тогда вы говорили в том числе про социальную поэзию и то, что реализовались в другом направлении.

Я не был сознательно социальным автором. С точки зрения советской официальщины, скорее, асоциальным.

— И отвечая уже на следующий вопрос, вы сказали, что воспитывались на «некрасовщине»: «я лиру посвятил народу своему» и тому подобное. Как вы думаете, ваша активность как общественного деятеля сейчас с этим связана? С тем, что вы не реализовались как социальный писатель?

А вы наблюдаете какую-нибудь активность? Мне так не кажется. Я совершенно не соглашаюсь, когда меня определяют как общественного деятеля. Я знаю общественных людей, это совершенно другие люди.

— Вы открыто выражаете свою позицию в связи с какими-то важными или не совсем событиями, это в наших реалиях уже общественная деятельность.

Ну тогда ладно (смеется). Высказываюсь — да, но высказываюсь как писатель, не как общественный деятель.

— Это верно. Второй вопрос, оставшийся у меня с той встречи, — про искусство, которое так или иначе реагирует на время. Не только темами, но и формой. Период застоя — в вашем круге, по крайней мере, преобладали поэзия и изобразительное искусство. Девяностые — оживление в прозе: ваш товарищ Пригов романы писать начал, вы в эссеистику ушли. Сейчас время перейти к поэзии?

Да, сейчас время поэзии, причем такой, социальной, как мы говорили. Не социальной, а социально мотивированной, скажем так.

— Вот, вроде бы время поэзии, но вы не пишете стишки сейчас.

Да, мало пишу. Я об этом думал, но у меня нет ответа на этот вопрос.

— Потому что [время поэзии] социальной?

Не знаю, правда, я думал над этим. Задаю себе вопрос, почему многие друзья активно стали писать стихи на все эти темы, а я нет. Видимо, я не являюсь автором тем. Тема для меня важна в прозе, а в поэзии — нет. И даже не знаю, что важно. Я же сформировался как поэт от чужой речи, мои тексты как бы квазицитатные, там автора как бы нет. Поэтому в моем лице говорить от первого лица в поэзии — очень трудно.

«Смехуечки» и функция поэзии

— В ноябре прошлого года вы ездили в Иваново, там какой-то случай интересный произошел, что-то связанное с ректором местного вуза…

Даже не с ректором, а с каким-то деканом. Там был фестиваль, что-то связанное с авангардом, и также меня пригласил институт сделать встречу со студентами. Я с радостью согласился. Уже афиша была. И тут какой-то из их преподавателей прям взбух: «Этого русофоба, защитника ЛГБТ…» Откуда он [второе] взял — вообще непонятно.

— В Википедии.

Там, да?

— Это там красной строкой.

В общем, он это прочитал, и ректор, или я не знаю кто, зассал страшно и отменил это дело. Но зато весь этот университет туда [на фестиваль] пришел. Потому что в местных сетях стало обсуждаться…

— Журналистам из местного «МК» вы потом сказали: «Я читал поэзию и прозу. В том числе — смешные. Развлек зал». Можно сказать, что ваша миссия — терапевтическая?

Я вообще не против того, чтобы развлечь, особенно во времена, когда такая тотальная депрессия наблюдается.

Я еще против ханжества. Многие говорят: «Как можно сейчас то-то, какие вообще смехуёчки?» Я упорно считаю, что они не только возможны, но и необходимы.

— А какие прагматические функции, на ваш взгляд, должно или может выполнять искусство и литература в частности?

Я слово «должен» вообще не люблю. «Художник должен» — это так же глупо звучит, как и «читатель должен». Никто никому ничего не должен. Взаимоотношения между художником и читателем в широком смысле абсолютно горизонтальные. Такой, так сказать, договорной секс. Никто никого не насилует. Просто есть такой разряд читателей, которые считают, что им автор что-то должен. Нет, не должен. Тебе это нужно, интересно — я очень рад, окей. Нет — тоже окей.

— К вопросу о возложенных на художников обязанностях. Вы говорите: «Поэзия до недавних времен играла особую роль, Россия — литературоцентричная страна, и поэт здесь — учитель, пророк. Писатель берет на себя слишком многое». А на кого, на ваш взгляд, лучше бы возложить эти обязанности? Я с вами полностью согласен, что литератору плохо быть проповедником.

[Художник] демиургом не должен быть, и рупором не должен быть, и проповедником не должен быть. Если у него есть такой темперамент, окей. Просто не надо от него никаким образом требовать. Эти функции должны выполнять профессиональные носители этих функций: лектор, докладчик, проповедник. Давняя институция — проповедь, есть такая? В протестантских странах люди, которые ходят в церковь, всегда слушают воскресную проповедь. Люди, которые ходят в синагогу, тоже слушают проповедь. И так далее.

А поэзия — поэзией. У нее совершенно другая задача. Она управляет временем, организует время, она объясняет то, что остальное не может объяснить.

Великий лингвист Роман Якобсон, поскольку он был упертый структуралист и формалист, однажды определил поэзию как язык в его эстетической функции. Это суховато звучит, но что есть.

— А вы понимаете, когда наше общество наделило поэзию такими, скажем, религиозными функциями?

Я думаю, что в Советском Союзе и в России дореволюционной тоже все институты публичной социальности, публичного общения были очень зажаты, цензурированы, детерминированы.

Православная церковь всегда, как известно, была под властью государства. Не было даже традиции диспута в религиозной жизни.

В католическом мире была, там, собственно, формировалось и светское говорение. Там монахи вообще диспутировали, что трудно представить в православном монастыре, а это было важной частью христианской западной жизни. Так же диспутировали раввины, спорили, это было важно.

У нас этого ничего не было, все уходило в литературу. В XIX веке были журналы. В журналах спорили, а читающая публика ждала следующего номера, чтобы прочитать статью Белинского в ответ на статью N. Поэзия в том числе этим занималась, что перешло и в советские годы. Особенно в 60-е, когда была относительная свобода в контексте советской власти, это время называлось оттепелью. Тогда роль поэзии была огромной, конечно. Тогда прославились поэты, такие как Евтушенко, потому что брали на себя как раз все эти роли. Исполнял он [Евтушенко] их тяп-ляп, потому что не был сильно глубок, но его заслуга в том, что он вообще заговорил об этом.

— [Поэзия] в жанре «поп» как бы.

Тогда этого не было, но в общем да, с точки зрения более поздних времен «поп». Поп не в смысле священник, а в смысле «поп-культура» (смеется).

— Но как будто и немножко и в первом смысле уже.

И во всех смыслах.

«Это не поэт — пророк, это язык — пророк»

— Про художников-пророков продолжим. Вы сказали, что вам начинает казаться, что люди из власти «не просто читают Сорокина и Оруэлла, а используют их ходы». Из всех ваших друзей по московскому концептуализму первого в медиа чаще всего записывают в пророки. Справедливо? И было ли это понятно уже в те годы [70-е]?

Начиная с «Дня опричника» было понятно. Это очень такой выбивающийся из всего Сорокина [текст], которого я до этого знал. Это очень качественный политический памфлет — узнаваемый, точный и действительно многое предсказавший. А этот его «Гарин» — уж и подавно.

— А как вам кажется, он именно «предсказал» или это просто хорошая наблюдательность?

Совершенно верно, это наблюдательность и доверие к языку. Язык все знает, он же и предсказать может. Вообще, когда говорят поэт — пророк, это не поэт — пророк, это язык — пророк. Язык все знает, это правда. Что касается Сорокина, для меня главное его произведение — это «Норма».

— А про «Очередь» в Европе говорили как о чем-то абсурдном.

Гротескном, да.

— На самом деле он просто изобразил, записал, что есть.

Это был фотореализм.

— Предлагаю за Владимира Георгиевича [выпить].

Это с удовольствием.

И немедленно выпили.

Он замечательный. Что касается «Нормы». Забыл, когда точно, по-моему в 82-м году. Я тогда жил около метро «Маяковская», и Володя позвонил, сказал, что [находится] недалеко, и попросился зайти. Я говорю: «Давай». Зашел.

Это был день воскресный, я хорошо помню. В квартире были я и моя двух- или трехлетняя дочка, потому что она, соответственно, 80-го года рождения. Он пришел, и в этот момент Маша посреди комнаты сидела на горшке. Поскольку она любила комментировать все, что происходит, сказала тогда: «Громкий пись». Володя помнит до сих пор, спрашивает меня: «Как поживает Маша со своими „громкими“?» А я запомнил этот день, потому что он мне принес папочку с этой «Нормой», только что написанной. То есть я если не первый читатель, то, может быть, второй.

— А Сорокин, если не ошибаюсь, начинал тоже как поэт?

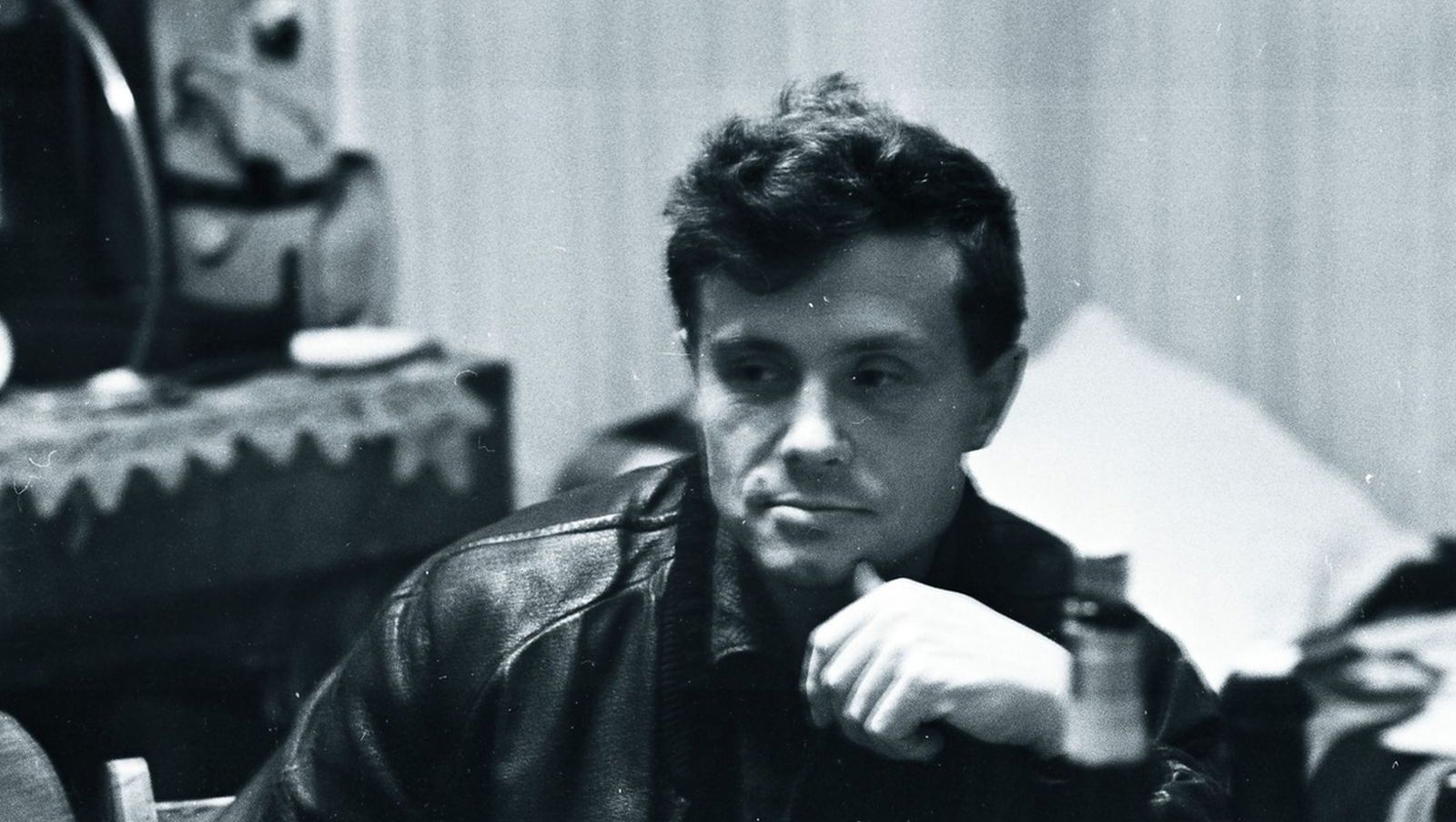

Нет, начинал он как художник. Вообще он закончил что-то техническое — керосинку какую-то, нефтяное что-то — но ни одного дня не работал. После школы некуда было пойти, либо армия, либо институт, а там работал его отец, был профессором сопромата или что-то такое. В общем, он просто закончил [университет], а потом стал художником ненадолго, даже работал худредом в каком-то издательстве.

Тогда же стал свое рисовать, и где-то случайно, чуть ли не в очереди к зубному, познакомился с художником Булатовым. Володя сказал: «Я вас знаю, вы такой-то, и я тоже молодой художник». Тот ему сказал: «Приходите, заходите». Сначала пришел к Булатову, показал свои картинки, и Булатову они не понравились. А потом принес совсем-совсем ранние рассказики, которые как раз понравились всем.

— Это не «Первый субботник» называлось?

«Субботник» в том числе. «Первый субботник» — это книжка, а там были одни из.

В общем, принес рассказики свои макабрические, которые были все написаны по одному принципу: начинались за здравие, а в середине начинался какой-то ужас, как и в «Норме», кстати.

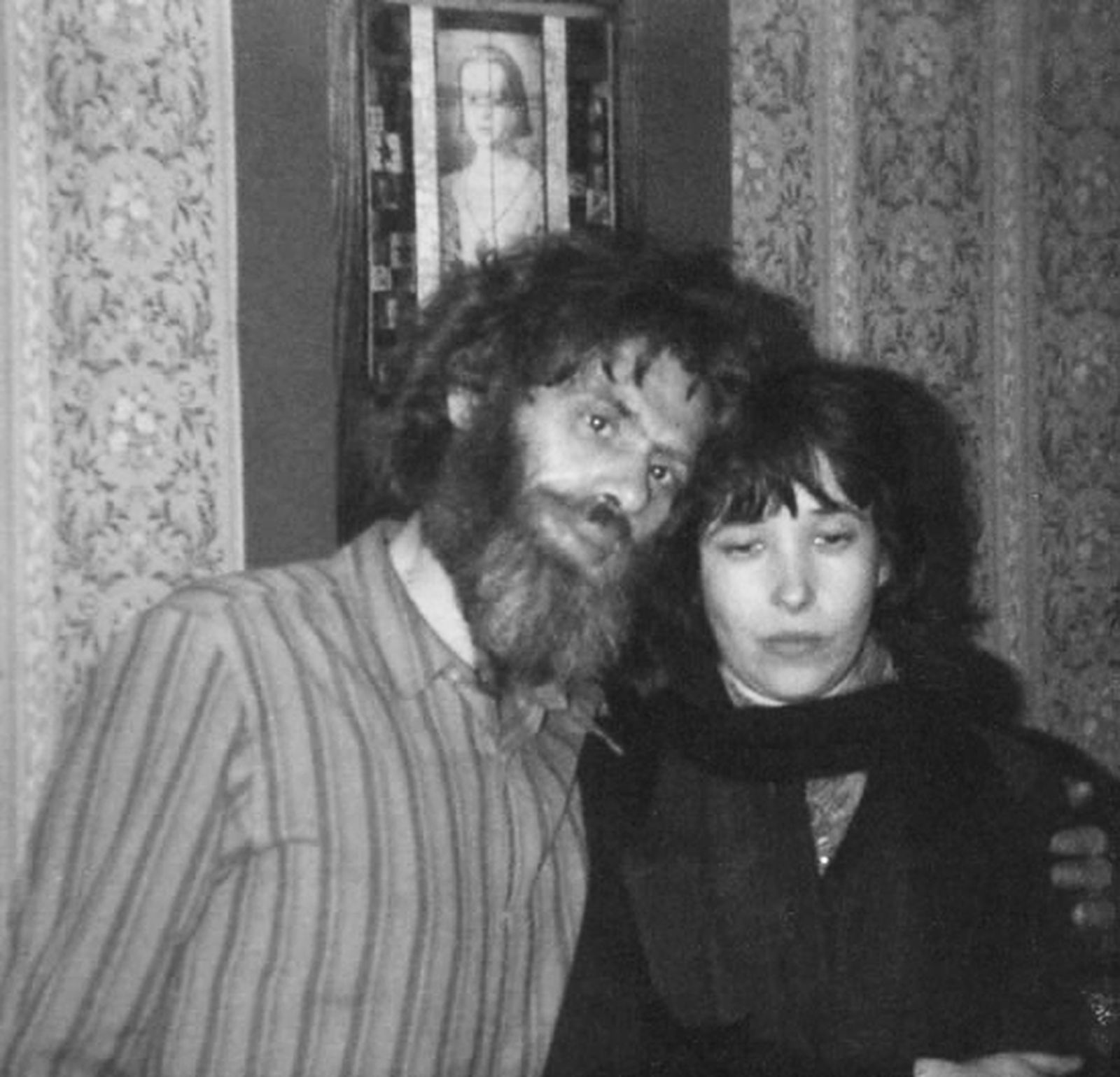

Потом Эрик эти рассказики показал Севе Некрасову, который в те годы очень любил всех со всеми сводить и знакомить, такой у него был период. Некрасов, кажется, привел Володю на какое-то очередное мое домашнее квартирное чтение. Я помню, что пришел очень милый, симпатичный, застенчивый молодой человек, сильно заикающийся. А в конце он подошел ко мне и сказал, типа, «давайте дружить», я ответил «с радостью», и потом он ко мне стал приносить эти рассказики.

Кстати говоря, он сильно заикался — в общем-то, и сейчас. А тогда единственным способом бытования текстов были чтения, чаще всего домашние, они происходили в мастерских художников, потому что там много народа помещалось и всегда в центре. Вот мы однажды говорим: «Володь, давай твой вечер устроим, у тебя рассказы хорошие». Он говорит: «Я не могу их читать, я сильно заикаюсь». Придумали тогда, что в его присутствии разные люди будут читать его рассказы. Читал я, Монастырский, Пригов. Через сколько-то лет спустя встречаю его в Москве, он мне говорит: «Завтра еду в Мюнхен, там вышла книга, еду презентовать». Я ему: «Что ты там делать будешь?» Он: «Буду читать». Я снова: «Ты ж не можешь, але!» Он говорит: «За 500 марок уже могу». Научился (смеется).

24 февраля на Пушкинской площади один пожилой мужчина процитировал мне Галича: «Граждане, Отечество в опасности! Наши танки на чужой земле!» Лев Семеныч далее буквально говорит то же: «Нельзя защищать свои рубежи в чужой стране».

— Меня озадачили товарищи из редакции, просили обсудить так называемую зет-литературу. Честно, у меня есть некая брезгливость к этой теме, даже к термину.

Боюсь разочаровать. Если б читал, что-нибудь сказал бы, но я не читаю [такое]. Берегу себя, так сказать. Мне кажется, я имею право читать то, что мне хочется.

— Я решился почитать, прочитал два-три так называемых стихотворения. Далее поспешил в душ.

Дело в том, что там, в этой компании, есть пара-тройка авторов, которых я знал раньше и которые не то чтобы мне прям сильно нравились, но которые казались мне не вполне пропащими в писательском смысле. Ну, какая-нибудь Маша Ватутина. Она не бесталанный человек, я другие ее стихи слышал, но не знаю, что сказать по этому поводу. Это для меня загадка.

— И есть ли смысл разговора об эстетике?

Теряется качество мгновенно, потому что они начинают писать и рассуждать в каких-то прокрустовых своих рамках — получается херня полная.

У меня есть приятель-поэт, имя которого я не буду называть, потому что буду чуть-чуть бранить, а я его люблю прям. У него есть видимо хорошая черта, он во всех любит находить что-нибудь хорошее, даже в этих ребятах. Когда я ему сказал, что это за ужас и так далее, он говорит: «Ну почему. Он, конечно, говно, но у него когда-то была пара-тройка хороших строчек». «Дорогой, мало ли, что это вообще за критерий? Поэзия — это не набор хороших строчек». «Ну да». Ему почему-то важно во всех что-нибудь найти, даже в этих отпетых ребятах.

— А вы вот понимаете, на хрена вообще о них разговаривать? То есть — заслуживает ли это внимания?

Если бы я был социолог культуры, то да, но я им не являюсь. С этнографической точки зрения это интересно.

— У меня просто есть ощущение, что условно антивоенный лагерь, к которому мы, кажется, близки, про зетнутых говорит больше, чем про чудо-эссеистику того же Льва Рубинштейна.

Потому что в человеке сидит необходимость спора, необходимость кидания друг в друга, скажу осторожно, мячами, пинг-понговыми шариками — на самом деле какашками. Я знаю, что моим коллегам, близким по духу, а они это читают, им хочется художественно ругаться. Но мне совершенно это не интересно.

— По словам Маргариты Симоньян, «некоторые стихи, попавшие в сборник „Русское лето“ [«Поэzия русского лета»] не уступают образцам лучшей фронтовой прозы Великой Отечественной войны».

Ну хорошо, ей полагается. Это интересно, потому что лирика времен той войны, она объективно очень хороша. Особенно песенная.

— Но, казалось бы, ангажированная, заказанная государством.

Казалось бы. Война была другая, настоящая, и мотивация была другая абсолютно. Эти сейчас говорят: «Мы защищаем свои рубежи». Нельзя защищать свои рубежи в чужой стране. Это можно говорить сколько угодно, каждый день. «Наши рубежи» и «враг на нашей территории» — они сами придумали, где их территория, и теперь враг на их территории. Помните, как Ноздрёв говорил: «Вон до тех кустов и за ними тоже мое, и вон тот лесок — тоже мой». Абсолютно то же самое, только он ни с кем не воевал, слава богу.

— Вы говорили, что школьные уроки литературы формировали в вас отвращение к литературе. В случае с этими новыми сборниками похожая история — только не из школы, а из СМИ идет поток. Может быть, здесь произойдет то же самое?

Ну это все-таки не школа. Вы в какие годы учились?

— Я в нулевые, десятые.

Ну вот, смотрите. Молодое поколение после меня, я имею в виду конец 70-х — начало 80-х годов, их мучали уже не стихами, а книжками Брежнева. Он, ну разумеется не он, написал трилогию — сейчас это вообще смешно звучит. Одна называлась «Малая земля» — про то, как он победил всех во время Второй мировой, вторая — «Целина» и потом «Возрождение». Это все изучали в школе, в учебных заведениях, читали по радио, какие-то театры ставили спектакли, он получил за это дело Ленинскую премию по литературе. Я даже знал чуть-чуть человека, не лично, но знал, который все это написал, журналюга какой-то бойкий. Я это не читал, потому что к тому времени закончил [учиться], заставить меня никто не мог, но это везде продавалось, висело на всех стендах. То же к вопросу об этих новых сборниках.

— У нас сейчас тоже «Брежнев» растет. Начнет писать скоро?

Надеюсь, не успеет.

— А статьи уже какие-то есть.

Ну статьи у всех какие-то есть, даже у Медведева.

— У Медведева особенно хорошие статьи.

Эти твиты точно кто-то пишет. Не то чтобы я изучал его манеру письма…

— Понимаю. Способ говорения, так сказать, не его. Или мы просто чего-то не знали о питерском юрфаке.

Есть в твиттере несколько забияк. Один вот Медведев, второй — [Сергей] Миронов. Там точно кто-то пишет.

— Неизвестны только цели.

Надо присутствовать [в инфополе]. Умер Жириновский. Чем больше прошло времени с его исчезновения, тем больше убеждаюсь, что он гений был в каком-то смысле. Но стиль [у Медведева и Миронова] не его.

Он [Жириновский] в свое время сумел адаптировать коммунально-барачный стиль очереди в винном магазине, поднял его на высокий уровень.

— Получается, что-то около Сапгира и Холина.

Ну он так жил, он человек из провинции, из общежития, всегда быдловатый, но он был первооткрывателем того, что в публичном политическом пространстве можно разговаривать так. До него никто так не решался. Были и есть люди, которые так говорили в семье, на даче, в бане, но никто так не говорил с трибун Госдумы. Он открыл, выпустил джина, а сейчас они все так разговаривают.

— Хотелось и про антивоенное искусство тоже. Я предполагаю, что там есть неплохие сочинения, я не так много читал, но как вам кажется, этот антивоенный месседж — он ведь провоцирует энтузиазм поупражняться в дурном вкусе, какую-то пошлую эстетику?

Не пошлую эстетику, а скажем, прямолинейность. Слушайте, ну есть же еще такое понятие, как индивидуальный талант. Вообще, не все, кто правильную и хорошую, с нашей точки зрения, картину держат в голове и на стороне добра, — талантливые люди.

— А со стороны читателя, если этически подходить, то и поругать нельзя. Вот и я за собой замечаю, что всегда в этих случаях вокруг да около.

Я понимаю. Потому что они — хорошие люди. А зачем ругать? Ругать не надо. Время все отсортирует. Да и к чему время, мы с вами же вольны отбирать.

— А нужно ли оценивать ее как литературу? Или это, вообще говоря, такая публицистика?

А нужно ли в принципе оценивать?

— Это хороший вопрос. Предлагаю выпить.

Вот именно.

И немедленно выпили.

Насчет всякой такой, значит, диссидентской графомании, которой в мое время было очень много. Были замечательные люди. Помню Мишу Каплан, огромный человек с рыжей бородой — он никогда не ходил трезвый. Много писал стихов, все время их читал, везде, где только мог.

Но мне запомнилась концовка только одного его стихотворения, которая мне показалась симпатичной: «Прости меня, моя страна, за то, что я — кусок говна».

— Не тот Каплан, который в Нью-Йорке кафе открыл?

Нет-нет. Тот Роман, чудесный человек. Какие-то еще были чудесные [поэты]. Вот я помню какой-то 73-й, может, год. Я приезжаю в Питер ранним-ранним утром, очень хмуро, дождь со снегом. На перроне стоит человек, который сразу меня выделил взглядом, сказал: «Вы поэт, я знаю! Я тоже! Сейчас буду вам стихи читать». И на весь перрон заорал: «Поговорим об ужасах ЧК!..» В 74-м году это было страшно, реально. «Поговорим об ужасах Лубянки!» Это первые две строчки (смеется).

— Хорошие строчки. Вероятно, и судьба у человека интересная.

Он был явно «пациент». Это было видно по всему.

Или другой, тоже в Питере. Там вообще водились сумасшедшие. Тоже на перроне, кстати. «Из Москвы?» — говорит. «Из Москвы», — говорю. «Как там ГБ, борзеет?» «Борзеет», — говорю (смеется).

Мы очень любили туда ездить. Это был город, который выбивает из-под тебя табуретку сразу. После этого казалось, что мы в Москве живем очень упорядоченно, по-мещански. Там настоящая, безумная богема была: [Олег] Каравайчук, Витя Кривулин…

— Вас сейчас любят в театре — по крайней мере, у вас, как я понимаю, сложилось хорошее сотрудничество с Дмитрием Крымовым. Кажется, лучшее там [в театре] сейчас маркируется как «Режиссер — Режиссер». Замечаете, что как дизайн традиционно перенимает методы искусства, так и политика сейчас начала какие-то методы перенимать. Роман «Роман», вот «Режиссер — Режиссер» теперь.

Не только это, и давно. Я думаю, это началось с легкой руки этого сукина сына Суркова. Он же был их стилист. Это такой тухлый постмодерн для быдла. Он так придумал, «хорошо» придумал.

В политику протекли приемы новейшего искусства. Другое дело, что это приемы. У искусства другие задачи, а эти пытаются приемы приспособить, и получается очень плохо.

Помните ли вы рассвет «Наших»? Я не знаю, кто ими руководил, но они время от времени делали акции, которые напоминали перформанс. Куда-то прийти, что-то там сжечь, поджечь, воды налить. Они устраивали абсолютно провокационные штуки в стиле какого-нибудь Саши Бренера, который любил прийти на какой-нибудь концерт или чтение и его сорвать.

— Даже знаю такой случай с одним из ваших приятелей.

Все эти приемы туда из искусства перетекли. Стекли с верхних этажей на первый и даже в подвал.

— А на первых этажах?

Ну, какие-то другие люди живут, не знаю.

— Люди «на местах»?

Ну да. Если мы культурную иерархию моделируем в виде этажей.

«Надо было цитировать Евтушенку»

— У вас педагогическое образование, но вы никогда по образованию не работали. В интервью «Мелу», где вы обсуждали в основном вопросы воспитания, у вас была такая фраза: «Есть такая социальная функция — старший товарищ. Я сам мечтал о таком учителе». Нашли?

Не-а.

— Ни в школе, ни в жизни?

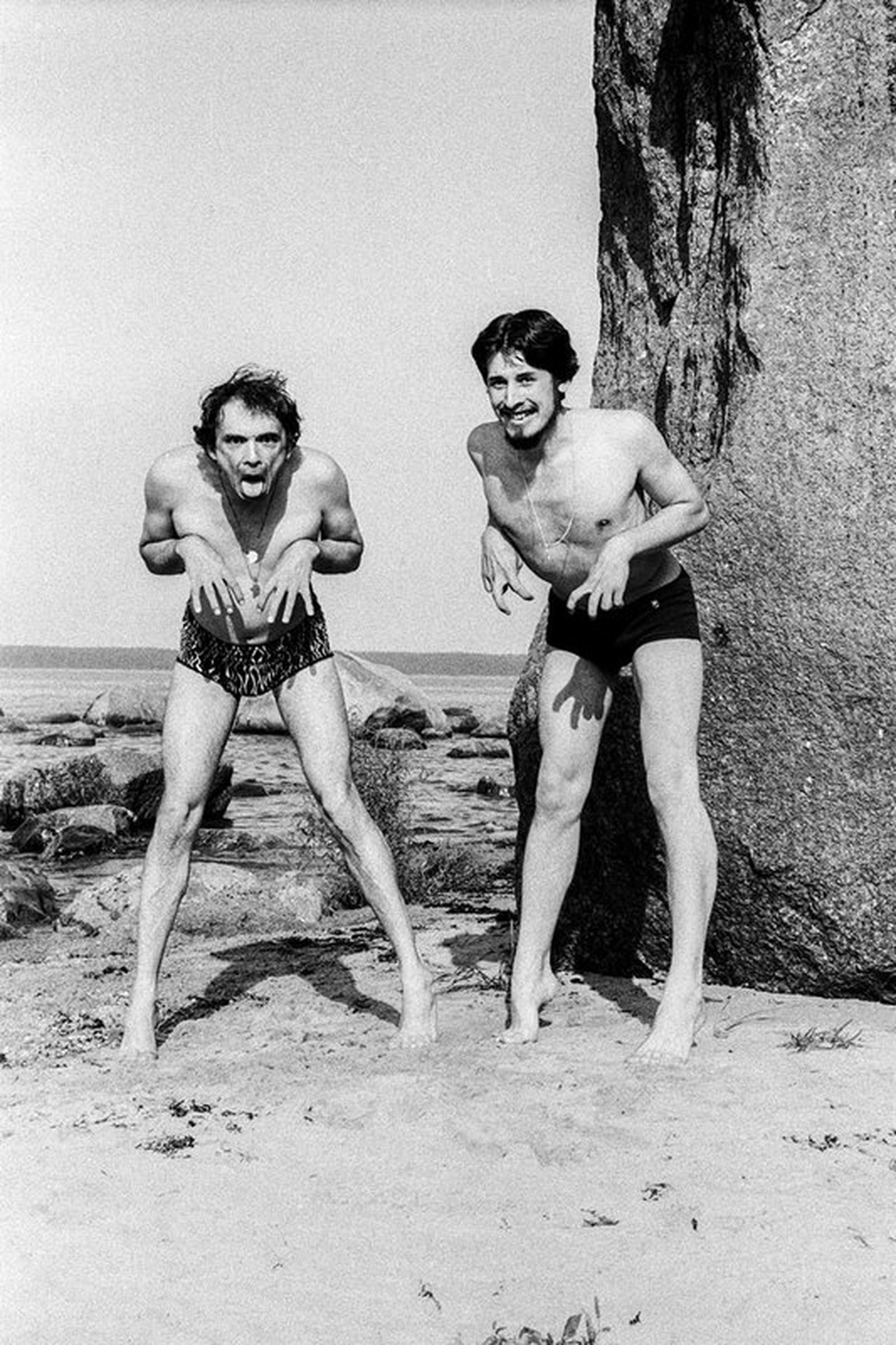

Были в моей жизни старшие товарищи, в буквальном, не в культурном смысле. Это известный вам Пригов. Он был ближайший мой дружок. Был старше меня на 7 лет, но относился ли я к нему как к старшему? Не уверен. Старшим в культурном смысле он не был, потому что он человек поздний в том же культурном смысле. Трудно себе представить, что он ровесник Бродского, правда?

Они одногодки, но Бродский — это другая эпоха. Когда-то я посчитал, что когда концептуалистский круг образовался, там было 4 фамилии: [Всеволод] Некрасов, Пригов, я, Сорокин. В порядке возрастном перечисляю. Соответственно, между каждым следующим 7 лет ровно.

— То есть между первым и вторым 28?

Ну что-то такое. То есть концептуализм — не поколенческое явление. Кабаков еще старше. Ровесник мой более-менее только Андрей Монастырский. Он 48-го года.

Что касается педагогов, если педагог хороший, то его функция суггестивная, заразительная. Когда мне несколько раз в жизни приходилось иметь дело со студентами, я точно понимал, что для них было важно не то, что я им расскажу, а то, что я вместе с ними сейчас здесь нахожусь и что я на них воздействую чем-то личностным своим. Может, им важно не то, что я им расскажу, а то, что они мне расскажут, понимаете?

— А образуют себя сами. Это вторично.

Безусловно, безусловно. Я сам себя образовывал. Мне в школе с учителями никогда не везло, но они не сумели во мне вытравить любовь к литературе. Хотя скажу честно, когда в старших классах был, с большим удовольствием читал то, что не входит в школьную программу. Гоголя, Толстого и Чехова я полюбил по-настоящему сильно после школы. Причем я еще учился в пединституте на филфаке, где убийство литературы продолжилось.

— Там же вы говорите: «У меня не было доверительных отношений с родителями, поэтому авторитеты были в другом месте». Как принято говорить в хип-хоп культуре, «улица меня воспитала»?

Не улица, нет. С родителями у меня не было доверительных отношений, но были некоторые, не всегда, со старшим братом. У меня был старший брат, на 9 лет меня старше. Я его воспринимал как брата с одной, и как человека из поколения «взрослых» с другой стороны, поскольку он был сильно старше меня. Он был взрослый, но молодой. Типичный, классический «шестидесятник» из поколения стиляг. Это джаз, стиляги, рок-н-ролл. Например, он меня водил на ту выставку в манеже, которую Хрущев разогнал. Это все — старший брат. Тогда возникали еще какие-то молодежные кафе, и он меня пятнадцатилетнего таскал по всяким таким местам. Он для меня был безусловным авторитетом долгое время.

Потом разошлись пути, он был человек не гуманитарный, инженерно-технической профессии, но в его поколении было модно и принято иметь некоторые гуманитарные интересы.

Все «шестидесятники» обязательно знали какие-нибудь стихи, обязательно ходили в консерваторию. В общем, это было обязательно, иначе у него не было шанса познакомиться с девушкой. Надо было знать несколько стихов наизусть все же.

Поэзия имела высокий социальный статус и надо было что-то знать. Надо было цитировать Евтушенку. Но я это дело быстро перерос, ненадолго заразился вот этими ребятами, Вознесенским и Евтушенко. Был период увлечения, но, к счастью, очень-очень короткий.

— А какие у вас к ним претензии? Ну, художественные.

Советскость, наверно. Сейчас я смягчился по отношению к ним, они к тому же и умерли все. Конечно, они что-то сделали и в поэзии, и в культуре, не хочу бросать камнем в них. Но было время, когда я был непримирим [по отношению к ним], конечно, это мне было важно.

— Кому-то помогли. Пригова вытащили — Белла Ахмадулина [похлопотала].

Из сумасшедшего дома? Ну Белла среди них вообще, конечно, лучшая. У меня есть странные, трудно объяснимые пристрастия.

Я, например, никогда не испытывал охлаждения к Окуджаве.

Как явление он мне всегда нравился, с самого начала — с момента, когда тот же самый упомянутый брат приносил магнитофон с кассетами. Просто интонационно, когда я услышал его ранние песенки, на меня таким воздухом повеяло, я даже не могу объяснить. Это совершенно другое, что-то совсем другое.

— Но вроде бы тоже советское.

Нет. Вот нет. Он счастливым образом совпал с эпохой магнитофонов. Это был аудиосамиздат такой. Стало возможно распространять. Как и все, он пел в квартирах.

А про Евтушенко — не знаю, хорошо ли это для нашей беседы, расскажу историю, характерную для него, которую я тоже от кого-то услышал. Вот семьдесят-какой-то год, он в зените популярности приходит посреди дня в парикмахерскую постричься. Его стрижет какая-то девица, а он, поскольку был человек индюкообразный такой — ну, славу любил. Он этой девочке, а девочка юная, хорошая, говорит: «Ты хоть знаешь, кого ты стрижешь?» — «Откуда мне знать?» — «Я, — говорит, — Евтушенко, между прочим». «Да ладно?» Она фамилию знала, но не знала, как он выглядит. «Да ладно, вы тут все ходите. Евтушенко… Ладно заливать». — «Ну, правда». — «Да ладно тебе». — «Хочешь, докажу?» — «А как ты докажешь?» — «Ты до скольки работаешь?» — «Ну до пяти». — «Давай я к пяти зайду».

Он за ней действительно зашел в пять часов и повел ее, естественно, в ресторан ЦДЛ [Центрального дома литераторов]. Они приходят, время раннее, полшестого, никого нет. Сидит один актер Ролан Быков — совершенно пьяный, клюет носом. «Вот его-то ты знаешь хотя бы?» — «Ну конечно, это артист Быков — конечно, знаю». — «Ролан, ну хоть ты-то ей скажи, кто я такой!» Он говорит: «Да хуй тебя знает, кто ты такой!» Так и не доказал (смеется).

— А я думал, про шкаф расскажете историю знаменитую.

Это какую?

— Я тоже поделюсь тогда. Мне как-то рассказывали. Товарищ его [Евтушенко] уезжал из города, а Евгений попросил ключи от квартиры, хотел девушку привести. Тот ему дал ключи, потом вернулся из своего путешествия, спрашивает: «Ну как?» Евтушенко говорит: «Потрясающе все прошло, замечательно». А он [товарищ] ему ключи от шкафа дал.

Да-да-да (смеется). Ну там много всякого было. Например, рассказ поэта Кублановского. Он [Кублановский] сейчас просто совсем государственник, уже давно. Он все-таки просто спятил, просто очень глупый человек. Я его давно знаю, так бывает, что талантливые люди глупые просто, но не важно.

Тогда он был совсем молодой, очень бедный, и работал сторожем в церкви в Переделкино. Каким-то образом он попал на дачу к Евтушенко, тот его принял, какие-то стихи прочитал. Говорит, на столе у него стояла большая банка черной икры, хлеб, напротив друг друга сидели, и он ему ничего не предложил. Намазывая третий слой этой икры, он [Евтушенко] говорил ему: «Юра, поэт должен обязательно страдать…» (смеется). Бедность, так сказать, не порок. Бедный? Хорошо, что бедный. Страдать надо!

«Нацисты наполовину» и сосед Валера

— Есть такая певица Монеточка, вероятно, вы знаете. Она на своих концертах иногда исполняет следующий стишок: «Знают люди с малых лет, что такое буква „зет“. Ведь не знать такое глупо, буква зет — это…» — ну и соответствующая рифма, которую охотно кричат из зала. А вы как бы ответили, если не в рифму? Откуда это и для чего?

Думаю, графически буква «зет» очень похожа на свастику. Это работает подсознательно. Это половина свастики. Потому что они не вполне нацисты, а они наполовину.

— Есть неонацисты, а есть полунацисты.

Да-да. А насчет того, что нацисты на Украине и что они [Кремль] всех вокруг обвиняют в фашизме, это в психологической науке называется «проекция». Я же вырос в коммуналке, у меня богатый опыт социальной жизни.

У нас был такой Валера, который, когда напивался и начинал буянить, всех соседей обвинял в том, что они пьяные. Понимаешь?

— Это не я сумасшедший, это все вокруг — сумасшедшие.

Да, он говорил, что все кроме него — пьяные, а сам еле стоял на ногах.

— А если вернуться к педагогике. Как с детьми, подростками разговаривать на эту тему? И нужно ли вообще разговаривать?

Я давно с подростками не разговаривал. С подростками в широком понимании или двадцатилетними?

— Со школьниками, например.

В моей семье таких нету, а школы я не посещаю. Поэтому надо спрашивать тех, у кого они есть. У меня есть внучка, но ей 20 лет, и она все понимает абсолютно без меня. Ей ничего не надо объяснять, она сама кому хочешь…

— Если «нахавались» какой-то информации, то уже не переубедишь.

Переубедишь. Все зависит от того, как вообще пойдут дела.

— У меня как-то с переубеждениями не заладилось, я давно в этом смысле отчаялся.

А вы с кем имеете дело?

— Ну если человек себе добровольно полсвастики на рукав — и вперед.

Или на лоб, да-да. В вашем окружении есть такие?

— Слава богу, я не в окружении. Но есть знакомые. Одноклассники, со школьных лет какие-то знакомые, о которых узнаешь по соцсетям.

Я не так много общаюсь с так называемым народом, но для меня это таксисты вообще-то говоря. Они разные, причем интересно, что иногда [в разговоре с ними] упираешься в какую-нибудь стену.

Вот таксист — он обязательно начинает с тобой разговаривать, я это не пресекаю, мне это интересно, я это даже поощряю, вступаю с ним в разговор осторожно. Для меня это — полевые этнографические исследования.

Иногда начинает очень здраво рассуждать. Я думаю: «Ну надо же! Казалось бы, простой парень, а так здраво говорит». Но вдруг в какой-то момент: «Это все американцы, которым выгодно, чтобы мы там друг друга убивали». Ну и все.

Или недавно совсем, очень интересно было с семантической точки зрения. Симпатичный молодой мужик, когда-то был военным, как я понял по разговору, служил где-то в западной Украине и вполне тепло об этих местах говорил, друзей там много. Потом говорит: «Давно я там не был, и сейчас туда уже хрен поедешь». Я говорю: «Да, сейчас туда трудно поехать». Потом говорит: «Ну, надо правительство менять, тогда все наладится». Это прозвучало вне контекста, я с ним согласился, что надо правительство менять. Дальше разговор завис, но я так понял, он имел в виду, что надо все-таки их правительство менять. А я с ним согласился.

Пригов, Летов, Павленский и перформанс

— Про Пригова предлагаю поговорить. Интересно, что он имел вокруг себя некоторый круг различных молодых групп, или группировок. Ну, «Война», конечно, — протеже его, можно сказать. Которые же его возносили…

Пытались, не успели. Это был проект. Был назначен день, а он накануне последний раз лег в больницу. Это было задумано, расписано, и мне за неделю до этого он подробно рассказывал: «Ребята придумали. Очень хорошие ребята. Я согласился, они меня в шкафу потащат на верхотуру». Интересный проект, шкаф опять же, кабаковские эти дела. Но этого не случилось.

— У Пригова многое живет как проект.

Ну конечно, он человек проектов.

— И человек-проект вообще. К чему я это вспомнил — на вашем творческом пути, насколько мне он известен, не было стремлений к объединениям, совместному, коллективному творчеству. Коллективность в творчестве никогда не была вам интересна?

Мы много раз это обсуждали, но никогда ничего не получалось. Но на самом деле у нас немного были совместные перформансы, их было мало. В основном с участием музыкантов импровизационных. Был в нашем кругу, например, такой Сережа Летов, старший брат Егора, он был саксофонист-импровизатор.

— Это не «Три О» называлось?

Именно. Да-да-да. Что-то мы такое делали. Пригов перформировал с Тарасовым-ударником, у них много совместных всяких концертов. С Тарасовым и я перформировал. Много таких проектов не было, но в общем это не возбранялось, так сказать.

— Я однажды общался с Петром Павленским. Он как раз говорил мне, что по его опыту коллективность — губительный фактор.

Ну у него наверно да. Он такой, видимо, аутический человек — ему, значит, кажется, что губит. Ну а кого-то не губит… Тут абсолютно нет общего рецепта. Нет, он хотел быть героем-одиночкой, это понятно. Это его, так сказать, фенька.

— В любом случае его окружали какие-то единомышленники, которые помогали…

Не важно. Но имидж был такой — прибить яйца к брусчатке и т. д.

— Кстати, неплохой перформанс.

Нет, это совсем красиво, да. Но, конечно, сгоревшая дверь — это лучше всего, это вершина.

— Какая из?

Ну когда он поджег дверь КГБ.

— Есть еще одна дверь…

Это где?

— Банка Франции…

Это не очень… Не очень… Потому что контекст другой. Потому что его туда особенно не звали.

— Все-таки, как вы говорите, скульптор должен жить возле глины…

Ну, примерно так, да… Здесь КГБ — это КГБ, всем понятно, что это такое. А банк — это такая как бы леваческая идея. Банк, капитализм… А я, честно говоря, против капитализма ничего не имею.

— В постсоветские годы был особенно громким акционизм. Кулик, Осмоловский, Бренер… А у вас были какие-то мысли заняться перформансом или чем-то похожим?

Я в относительно юные годы делал перформансы, не зная даже такого термина.

— Имеется в виду карточки?

Не просто карточки. А карточки — это, кстати, тоже перформанс… По крайней мере их воспроизведение. Потому что в статичном виде — это визуальное искусство.

— Ну они ведь без этого и не «живут», без их воспроизведения.

Конечно, я просто не знал этих слов. Но я делал еще одну такую штуку. Поскольку я, как вы, наверно, знаете, потому что, я чувствую, изучили мою биографию (смеется), долго работал в библиотеке, я еще посещал и другие библиотеки тоже. Я знал хорошо, как там все устроено с каталогами и прочим… Я, собственно, был каталогизатором.

Однажды я (это был мой действительно перформанс — еще раз говорю, что не знал, что это перформанс, а думал, что это шалость такая) напечатал на машинке несколько карточек на несуществующие книги. Ну просто придумал. Автор, название, год издания. Я знал, как делается это библиографическое описание… Я и сейчас, кстати, знаю, ночью разбуди меня — вспомню… В общем, несколько штук, пять или семь, напечатал таких карточек, пришел с ними в «иностранку» [Библиотека иностранной литературы], куда я ходил иногда, чтобы знакомиться с девушками и читать иностранные журналы по современному искусству, например. Языков не знал, честно скажу, но читал… Ну смотрел, скажем так (смеется).

Короче говоря, я пришел с этими карточками и в алфавитный каталог вставил свои карточки. Боюсь, что они до сих пор там есть…

— Кто-то просит до сих пор эту книгу…

Попросить он не может, в том-то и дело. Просят люди то, что им нужно. А в алфавитном каталоге есть все, но этих книг-то нет, как их можно просить.

— Смотрят в алфавитный каталог и — «вот эту книжечку мне»…

Нет-нет, натыкаются редко, не верю. Наткнуться на нее может тот, кто когда-нибудь будет заниматься редакцией каталога — когда вдруг весь каталог пересматриваешь и лишнее выбрасываешь, но это делается раз в десять лет.

Так что я внедрил в генеральный алфавитный каталог «иностранки» несколько несуществующих книг.

— Помните каких?

Нет. Если бы даже помнил, не сказал бы. Я потом этот прием использовал в своем тексте, который называется «Это я…» — он начинается с описания фотографий, и в какой-то момент начинаются описания несуществующих изданий. Я старался не слишком пародировать, а как будто и могут такие быть. Так что я был склонен к этому делу [перформансу], это все висело в воздухе.

Сны и ностальгия

— Прочитал недавно книжечку с вашими комментариями к вашему же тексту «Мама мыла раму», очень мне понравилось. Нравилось и без комментариев, кстати говоря…

Комментарии не для того, чтобы там стало что-то яснее, это просто другая литература…

— Вы много упоминаете там про сны, обычно биографического характера. В связи с этим вопрос — сейчас какие они [сны]?

Я думаю, что примерно такие же, как и были, просто, может быть, я на них меньше внимания обращаю. Сны вообще важная вещь. У меня есть один текст, который называется «С четверга на пятницу». Каждый фрагмент начинается с «Мне снилось…», и сны там откровенно литературные, олитературенные… То есть не то, что мне снилось, а какому-то моему персонажу.

— А вообще вам часто что-то снится?

Как всем, не думаю, что чаще, чем другим. Но слишком фантастических снов мне не снится.

У меня был период: я очень раздражался на себя, у меня были сны совершенно протокольно-скучные, на фоне которых реальная жизнь казалась интересным сновидением.

Я засыпал, и мне снилось, что я пошел в булочную, купил хлеба, заплатил, пришел домой, совершенно неинтересные…

— Как будто тоже материал для карточек…

Ну, в общем, да. Реальная жизнь по сравнению с этими снами казалась как раз сном.

— Вообще, касаясь снов, они у вас часто связаны с воспоминаниями. Можно сказать, что вы склонны к ностальгии?

В общем да, но ностальгия — это очень растяжимое понятие. Если под ностальгией понимать стремление что-то вернуть, вернуться в какое-то время, то нет, конечно. У меня, слава богу, хорошая память и хорошее воображение. Когда мне надо, я туда путешествую, особенно во всякие счастливые места и моменты, но можно ли это называть ностальгией, не знаю.

Сейчас я в довольно активной переписке со всякими друзьями и знакомыми, которые в последний год отбыли отсюда [эмигрировали из России], но я вижу, что они все дружно очень тоскуют — не знаю тоже, это ностальгия или нет.

— А какая это ностальгия — скажем, географическая? «Если по дороге — куст, особенно — рябина»?

Не только. Они же все резко оставили свои квартиры… Это же не та эмиграция, с которой мы начали свой разговор — 70-е года, когда люди прощались навсегда, перерубали канат на корабле и отплывали. Сейчас же все имеют в виду, что уехали ненадолго. Тогда же все уезжали навсегда.

— Философский пароход тоже уезжал ненадолго… К слову о кораблях и канатах.

Тогда, видимо, да, а в мое время уезжали навсегда. Поэтому все эти проводы тогда — они были как поминки, было очень тяжелое мероприятие. Первое время письма шли, шли медленно, проверялись, не все можно было писать, какие-то были телефонные звонки… Постепенно переставали переписываться, потому что у каждого своя жизнь.

Потом, в конце 80-х или даже начале 90-х тем более, вдруг я стал в Москве на улицах встречать… «Ой, ты че тут делаешь… Это ты?» — «Я. Приехал вот родителей навестить». Это было как с того света, действительно.

Сейчас по жанру это не эмиграция, это скорее эвакуация.

Так же, как моя мама с моим старшим братом, которому было три года, в 41-м году уезжала из Москвы в Уфу. Оставляли квартиры, соседям доверялись ключи — сейчас так же, все уехали стремительно и без тех самых процедур…

— Справочкособирательства?

Да-да. [Это был] ужас.

«Золотой век», хорошая эрекция и добрые фильмы

— А понимаете ли вы людей, которые ностальгируют по СССР?

Среди этих людей есть две поколенческие, или возрастные, категории. Первая — реально старые люди, у которых просто память отшибло, они были молодые и помнят только хорошее. Были молодые, хорошая эрекция была, и хорошие фильмы показывали. Есть у них такой тезис — хорошие, добрые фильмы показывали (смеется). А сейчас вот [в кино] какой-то кошмар, сплошные пидрилы кругом…

— Ни одной свинарки…

И ни одного пастуха, да (смеется). Вторая категория — это относительно молодые люди, которые тогда не жили и либо знают по рассказам дедушек, либо просто выдумывают, потому что человеку всегда свойственно искать золотой век. А золотой век всегда в прошлом.

— И во всех поколениях так, наверно, было.

Да, всегда ищут в прошлом. Почему они выбрали вот этот [период]? Ну потому, что мир родителей всегда неинтересный, а мир дедушек и бабушек — наоборот. Это я по себе знаю.

— «Да, были люди в наше время…» — вот эта история.

Да-да. Для моего поколения таких артистических людей золотым веком был серебряный, последние предреволюционные годы, «Бродячие собаки» и т. д. Хотя когда я подрос немного, почитал, то понял, что он тот еще золотой. Вот именно не родительское поколение, а более старшее. Я однажды написал, что хорошо было не вчера, а позавчера (смеется).

— Если вернуться к первой категории — ясно, что в молодости трава зеленее была и т. д… Но интересно другое. Почему, как вам кажется, они, эти самые ностальгирующие, не разделяют повышенное либидо, которое вы упомянули, и жизнь общества? Вы разделяете, вспоминаете и счастливые моменты, и что происходило вокруг.

Это разумеется. Вернуть не хочу, никогда не было таких мыслей.

Потому что советская власть была гадостной, отвратительной, жестокой… Архаичной чудовищно — особенно последняя.

Их же несколько было, этих советских властей. Послереволюционная — одна, 20-е — другая, 30-е — третья, эпоха войны, хрущевская оттепель… Моя молодость — это брежневские, поздние советские годы. Они были чудовищно тухлые, нудные, провинциальные эстетически.

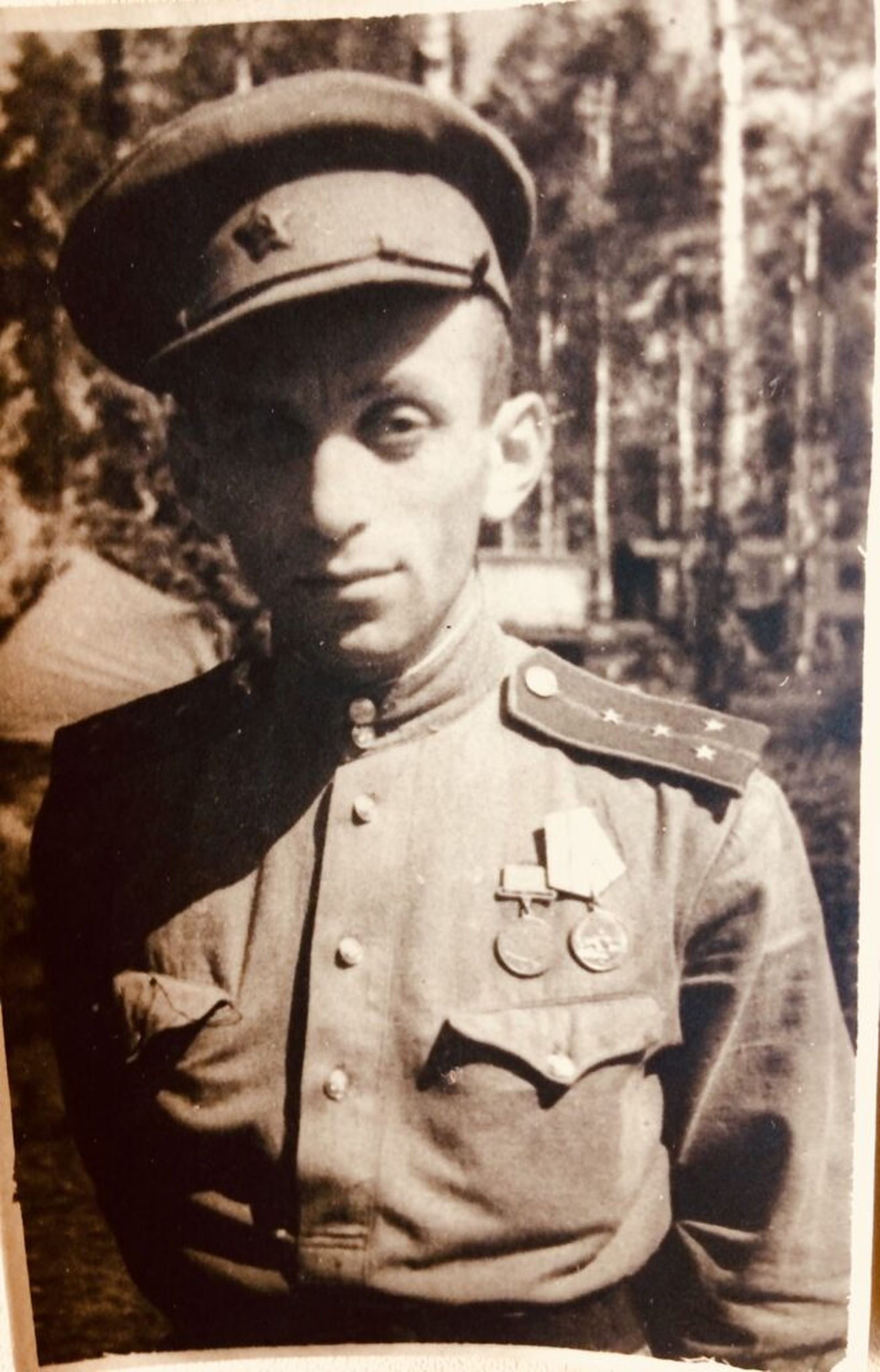

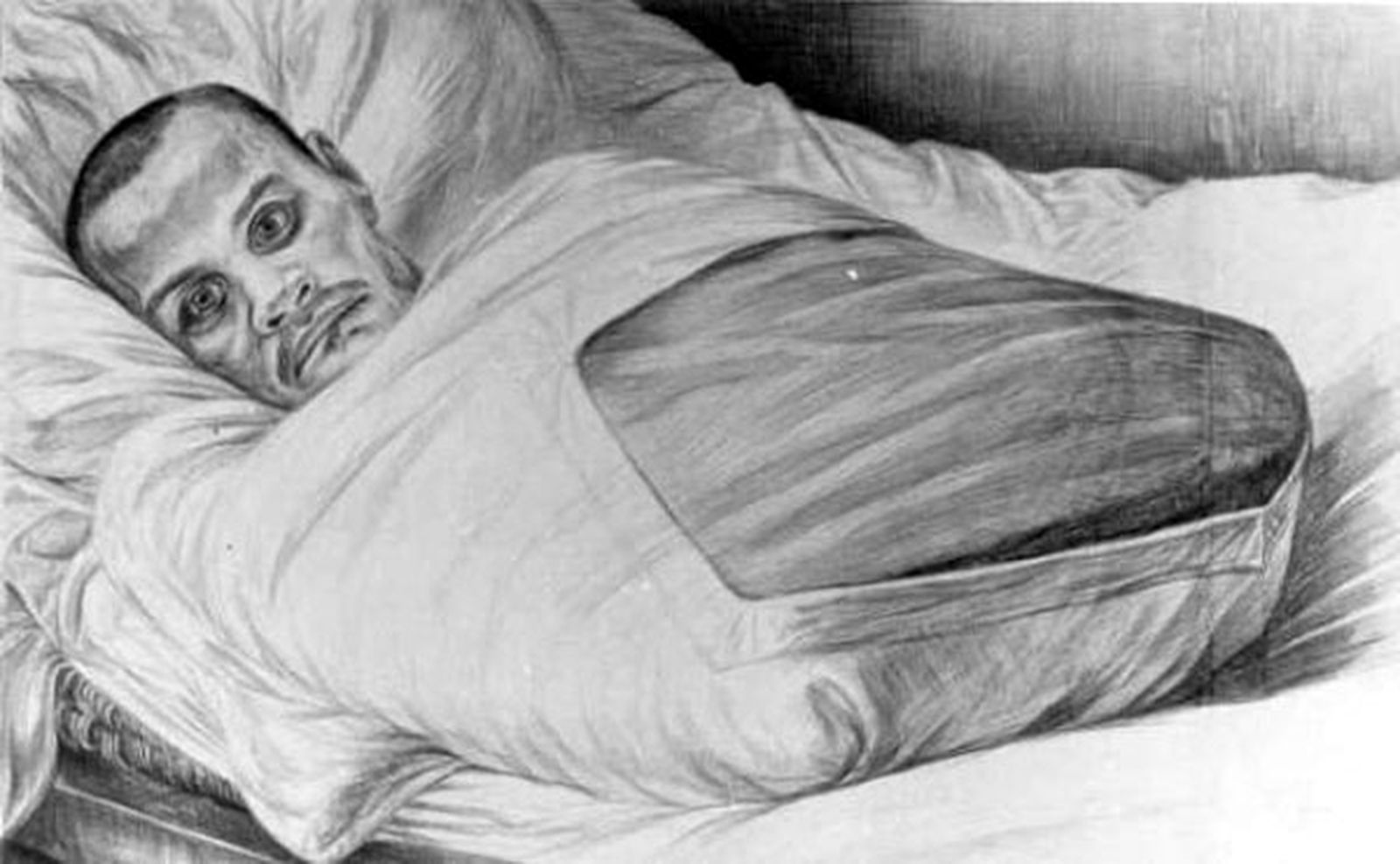

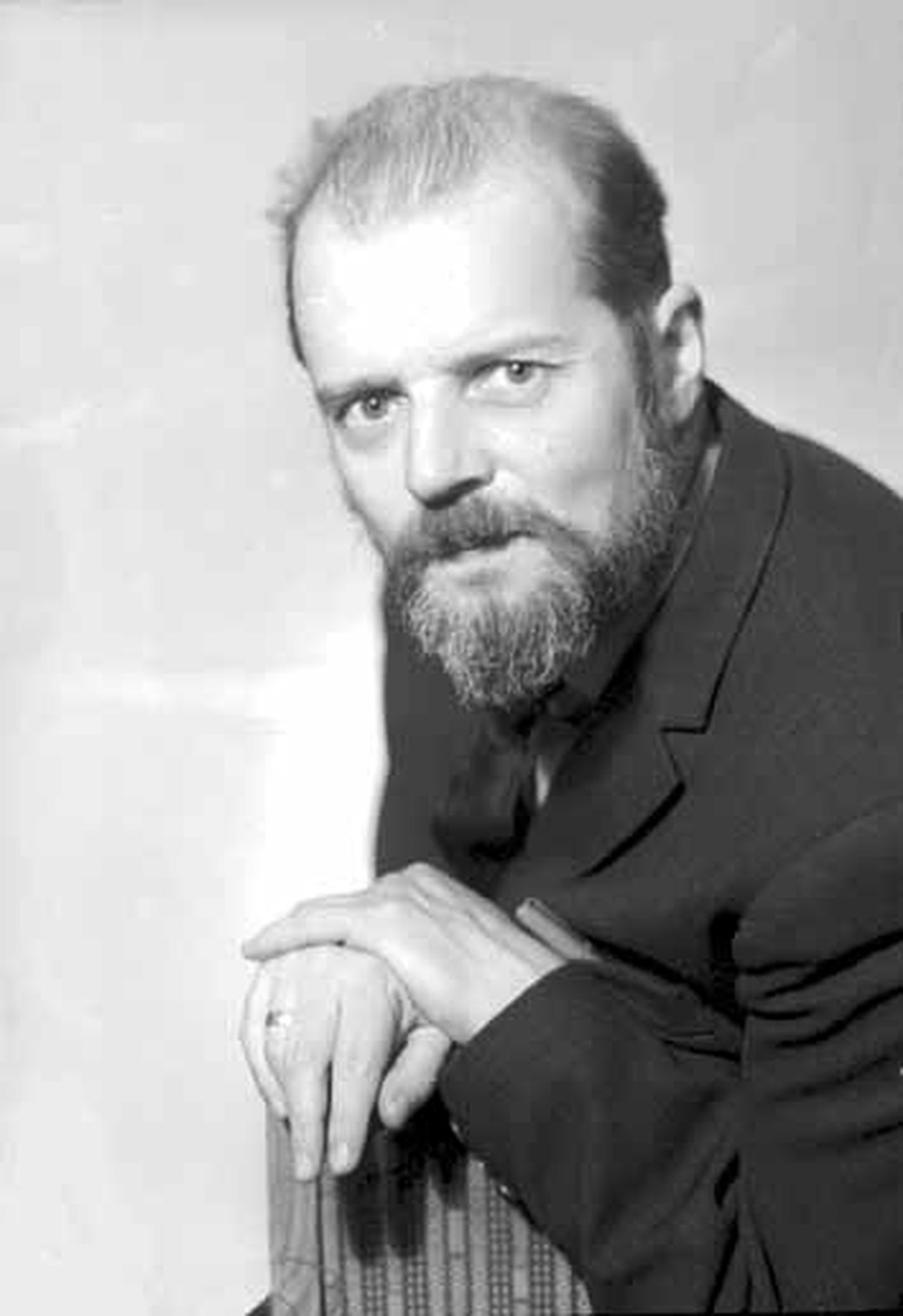

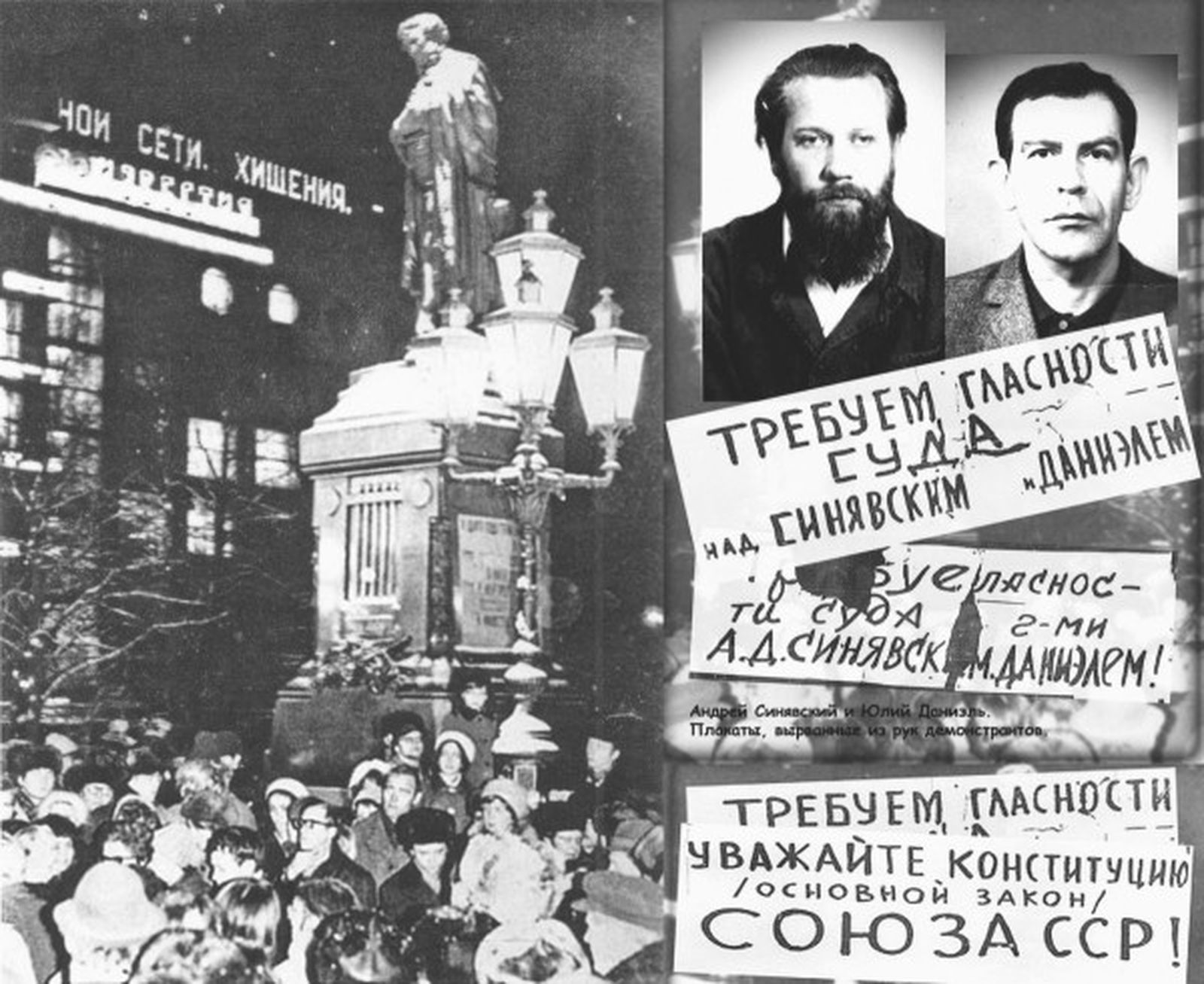

Я все время вспоминаю Синявского-Терца, который когда уже эмигрировал, сказал, что главное его расхождение с советской властью — эстетическое. Я его очень хорошо понимаю. Большого страха не было, большого террора не было, была тоска смертная. И на фоне этой тоски возникали невероятно мощные художественные идеи — я имею в виду свой круг, ничего более продуктивного в художественном смысле тогда не было. Для меня и моих сверстников почему-то самое большое впечатление — это 74-й год.

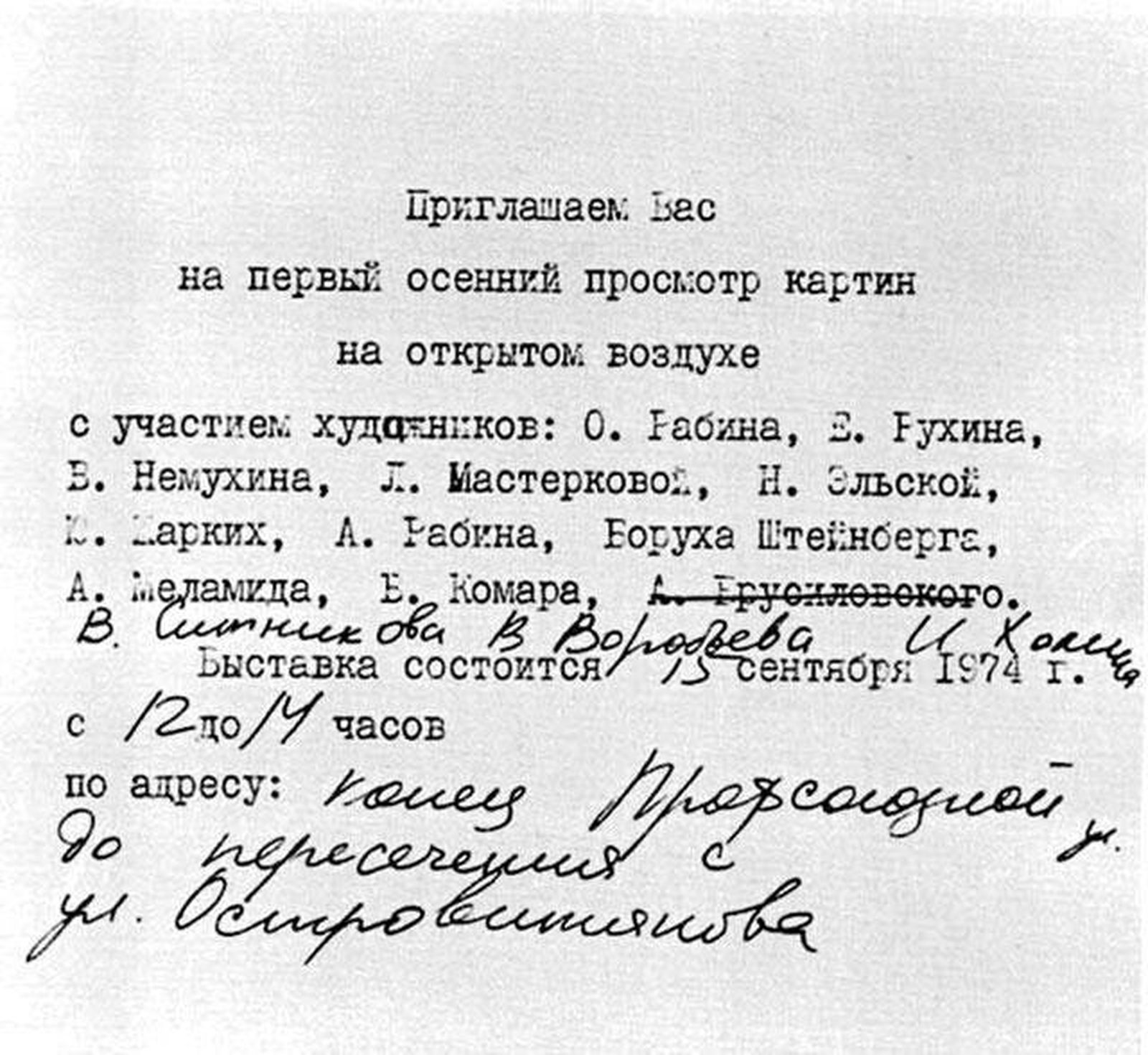

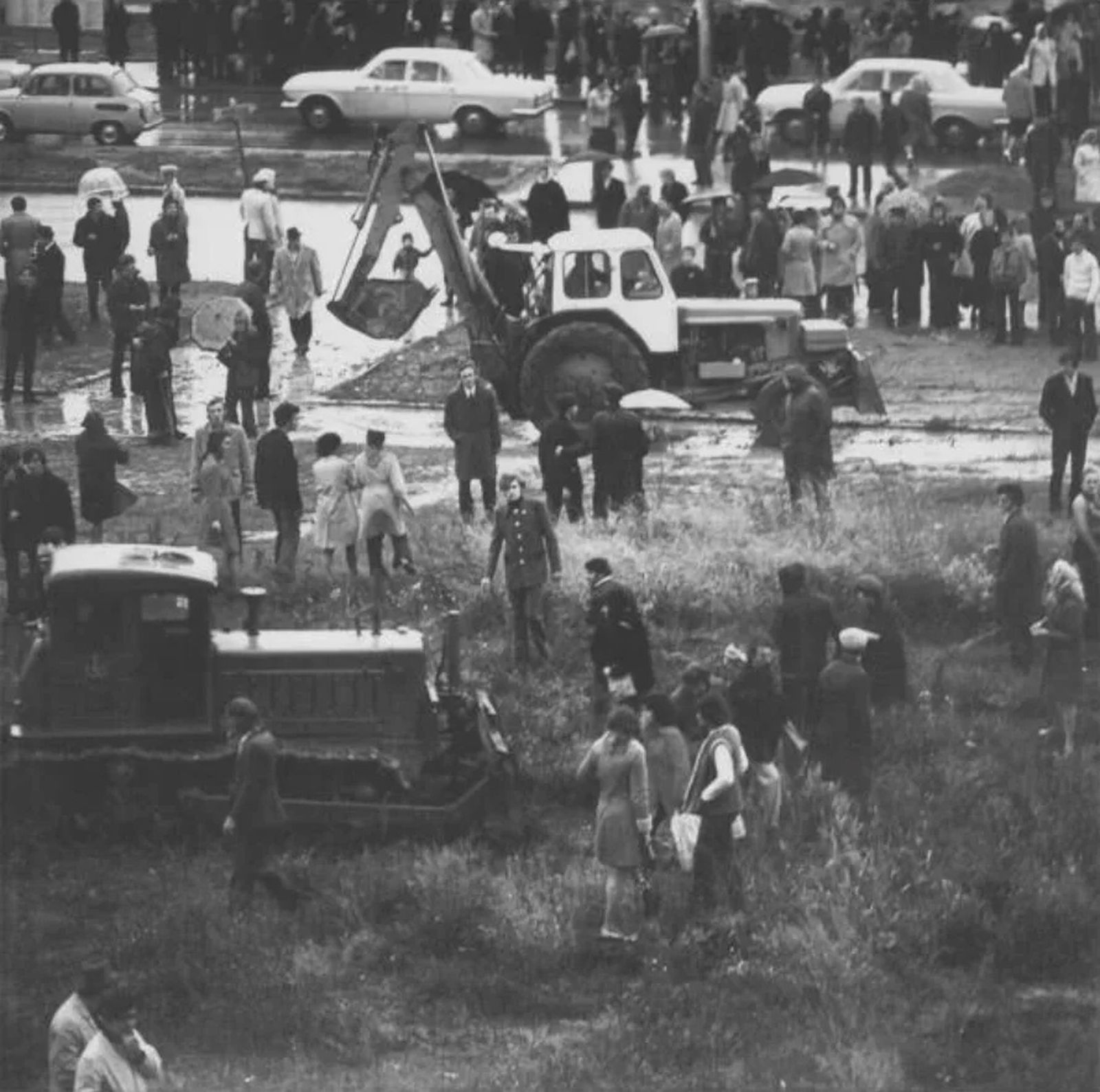

— Бульдозерная выставка.

Совершенно верно. Она для московско-питерского богемного круга была невероятно важным событием. Все хлынуло, все друг с другом перезнакомились, стали бегать друг к другу по мастерским. У меня после этого куча новых знакомств…

— А вы, кстати, на этой знаменитой выставке в качестве кого присутствовали?

Зрителя, конечно.

— А кто выставлялся тогда? Из ваших друзей. Пивоваров, кажется, был…

Пивоваров нет. Кабаков — пришел, постоял и ушел. Выставлялись Комар и Меламид точно, и Рабин — он был главным героем всей этой истории.

— Рабин — это Лианозово?

Абсолютно все было неважно, круг был общий. Рабин в этот день был вождем — во-первых, он это придумал, во-вторых, наиболее доблестно себя вел, кидался на эти бульдозеры. Куча народу это сфотографировало, и это было очень сильно. Был еще Сережа Бордачев, с которым мы дружили и с которым вместе, собственно, туда и приехали. Я, Монастырский, Сережа втроем туда приехали. Мое участие какое было — меня пихали эти [«работники»] в грудь и говорили «давай вали отсюда, волосатый». Я тогда длинные волосы носил.

— А вы помните, как это задумывалось? Как реальная выставка или такая специальная провокация от художественного цеха?

Почему как провокация? Нет. Несколько художников, Рабин — один из инициаторов этого дела, придумали, что надо сделать выставку в открытом пространстве, на свежем воздухе. В галереи и музеи нас не пускают, нужно сделать открытую свободную выставку, пригласить друзей-знакомых. И пригласили кучу иностранцев еще…

— Журналистов?

Журналистов и послов — там все было по-взрослому. Ну по крайней мере не послов, а их советников по культуре. У всех были друзья в посольствах, потому что все они так или иначе уже продавали свои работы, с иностранцами все были связаны.

Это был жест, конечно, и они предполагали, что их разгонят, но пошли на это. Это был первый на моей памяти акт художественного гражданского неповиновения.

— Можно сказать «митинг», переводя на современный язык.

Вообще да, только вместо транспарантов были картины. Их разогнали грубо, потом выяснилось, что это делало не КГБ, потому что КГБ действует все-таки более профессионально. Это менты какие-то.

Очень грубо разогнали, но дело в том, что в этот же вечер, это было воскресенье, мы приехали к Сереже Бордачеву, очень взволнованные после этого и с чуть-чуть порванными рукавами, стали сразу радио ловить. «Немецкая волна» и еще кто-то немедленно сообщила об этом событии, а на следующий день газета New York Times на первой полосе вышла [с материалом о выставке].

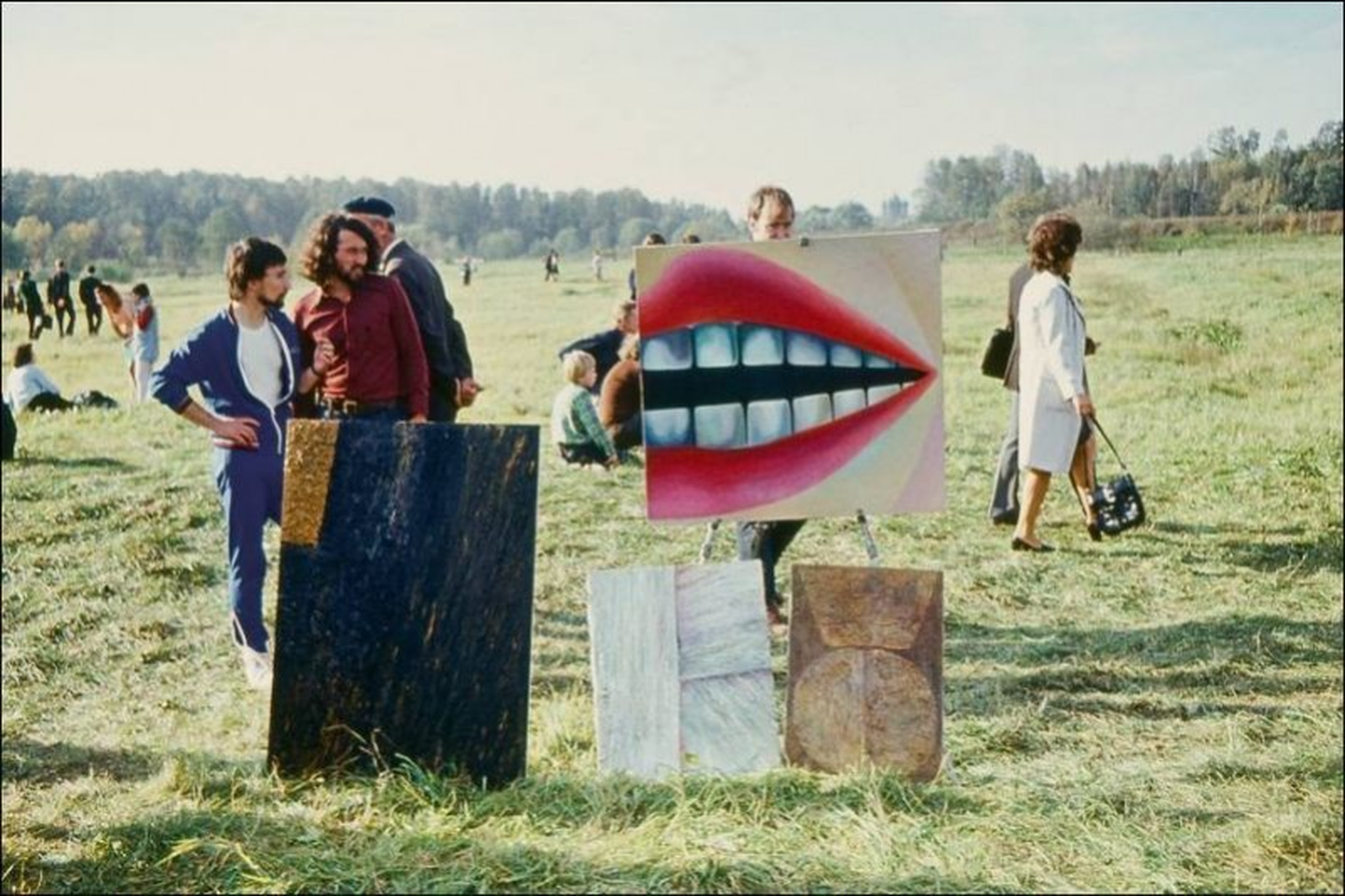

Потом мне объяснили, что просто понедельник — мертвый день, в выходные событий мало, и эта штука оказалась главной. На обложке — Алик Меламид с какой-то картинкой в руке. Начался страшный международный скандал. Это были годы, когда Брежнев старался как-то дружить с Западом — детант, разрядка. Скандал был настолько сильный, что начальство [поддалось]… А ребята-художнички, вдохновленные этим полууспехом, решили не останавливаться, идти дальше, и в результате в конце месяца была официально разрешена абсолютно свободная выставка в Измайловском парке. Бесцензурная стопроцентно — это было условие.

Я даже недавно об этом что-то писал, там была интересная история. Вспомнил в связи с каким-то скандалом, связанным с фильмом «Чебурашка», помните? Да, точно, кажется, великий актер Певцов с «зет» большими буквами на лбу выступил [с заявлением], что этот фильм вредный, потому что Чебурашка непонятно какого пола. И это в рамках всех этих разговоров о пропаганде ЛГБТ.

— А вы понимаете цели таких нелепых выступлений? Это им зачем?

Делать нечего, разумеется… Мне правда трудно [думать о целях этих выступлений]. Объяснять это какими-то шкурными меркантильными интересами — неинтересно. Вряд ли он это говорит за деньги, так же? Непонятно.

Есть в народе люди такие, которых называют «мудаки», внутренний мир их для меня является загадкой.

В каких-то исторических ситуациях они становятся не просто мудаками, а злобными мудаками — готовыми убить, растерзать, посадить.

— Давайте про Чебурашку.

Да, по поводу нейтрально-гендерного Чебурашки — я вспомнил, что тогда, 30 сентября 1974 года в Измайловском парке, огромное количество народа приехало. Среди публики ходили молодые люди с отсутствующим взглядом и бормотали куда-то туда, но вскоре их стали узнавать. Один мой знакомый художник — благо, что художники люди наблюдательные — говорит: «У них у всех на лацканах — значок с чебурашкой» (смеется). Такие были детские значки — видимо, чтобы друг друга как-то распознавать. Я стал приглядываться — точно, чебурашки, и в себя «бу-бу-бу».

«Мы мечтали, чтобы скорее была война»

— В «Мама мыла раму» есть такая карточка: «Мы мечтали, чтобы скорее была война». Комментируя это, вы пишите, что «милитаризм последних лет, подогреваемый телеком, не такой уж для вас большой сюрприз». Вот наконец не пугалки из телека, а реальная большая война — она стала для вас сюрпризом или была неизбежна?

Конечно, стала. Казалось, что эта тема вообще закрыта. Мы «мечтали» — мы маленькие были, до 12 лет мечтали, а потом не мечтали совсем. Почему мы «мечтали»? Потому что мы беспрерывно читали книжки про пионеров-героев, и вообще детям хочется всех побеждать…

— И умереть красиво.

Совершенно верно. Но взрослые во всех семьях про войну старались не говорить. Когда мы, мальчишки, заводили эти разговоры, нам давали по шее. Мой отец, я помню, ленинградский фронт, все как надо… Как надо…

— Как не надо…

Как не надо, да. Я все пытался расспрашивать, он говорит: «Ну не надо это тебе, не слушай. Ничего хорошего. Зачем это тебе? Учи уроки». Дело в том, что 9 мая долгое время не был праздничным, это был день фронтовика.

И у нас, в этой же коммуналке, встречались: мой отец, который был офицером, дядя Коля, какой-то баянист безногий, женщина Зина, связистка с золотыми зубами. Они молча в этот день, где-то часа в 2 дня, встречались на кухне.

Кто-то приносил бутылку, кто-то готовил бутерброды. Они молча выпивали по стакану. Молча. За тех, кто погиб. И всё. Не было праздника — это были поминки фактически.

Когда у отца в этот день собирались ленинградские однополчане, я сидел и ждал, когда они будут вспоминать про геройства, а они вспоминали только про что-то смешное, про что-то, что меня даже чуть-чуть шокировало.

— Например?

Ну что-то такое: вот незадачливый у них был какой-то Котька, ваш тезка наверно, которого однажды — они жутко ржали — взрывной волной закинуло в навозную кучу. Что его и спасло. Он лежал там и барахтался. Они хохотали ужасно. Так что война получалась смешной.

— Как вам кажется, может, причина вообще всех войн — в человеческой природе? Кровавая логика истории, историческая необходимость и вот это все.

Видимо, эта бацилла сидит в обществах, не в людях. Поговорите с писателем Прилепиным — он вам скажет, что война естественна, необходима, и что без нее нет ни творческой энергии, и что лучшие русские писатели были военными. Особенно Пушкин, да? Или Чехов? Ну вот, ему виднее.

— Чехов — известный полководец.

Да-да (смеется). Зощенко — да, был. Но именно русские писатели, которые были военными, насколько я знаю, были абсолютные пацифисты. И Толстой — главный из них.

«Лишь бы не было войны» и Never again

— Так или иначе пропаганда работает. Сколько бы войн и катастроф не произошло, сколько раз «лишь бы не было войны» не произносилось…

Знаете, у меня есть такое подозрение, оно не очень хорошо говорит о нашем населении, но боюсь, что я прав.

— И, боюсь, не только о нашем. Я скорее об истории в целом, о психологии масс. Германия 30-х…

Сейчас я не могу поверить, что что-то подобное может быть там [в Германии]. Уверен, что они вылечились. Может, что-нибудь и когда-нибудь будет, но уже в каком-нибудь другом веке, когда не будет Германии или чего-то другого. Но если говорим не о 30-х годах, а о нынешних, о настроениях после той войны, которая, казалось бы, была настолько страшная.

Что надо еще, чтобы людям не хотелось воевать? Оказывается, что нет настолько сильной идеи, которая бы проникала совсем туда [в самое сердце]. Потому что даже «лишь бы не было войны» — это все на уровне слов, на уровне фраз.

Я в конце 60-х годов, в студенчестве, стал приезжать в Питер и всегда останавливался у друга Кривулина, который жил в огромнейшей коммуналке на Петроградской стороне. Поскольку он был инвалид с детства и плохо двигался, я ходил на кухню чайник ставить. Приходя на эту кухню, я видел, что эти тетки [соседки Кривулина по коммуналке] все время просто беспрерывно сушили сухари. Я говорил: «Витя, это совпадение или нет, что они всегда сушат сухари?» — «А у вас что, этого нет?» — «Ну конечно, нет». — «Так это блокадницы». Они пережили блокаду. Это такой отчасти психоз.

Они все время сушили сухари и хранили полотняные мешки с этими сухарями. На шкафах, под кроватями, во всех свободных местах они держали сухари. Потому что вдруг будет снова.

Never again — это как-то произросло в Европе. Празднования этих победных праздников и в Европе, и в Америке ведь тоже проходят, этот день тоже важный для них, но там он под лозунгом Never again. А у нас он под «Можем повторить». Огромная разница.

— «Можем повторить» победило «лишь бы не было войны».

Возможно. Но этот милитаризм, хотя даже реваншизм самый обычный, который двигал немцами в 30-е годы, — это из-за развала империи, постимперский синдром.

— В нашем случае — развал СССР?

В том числе. Вот, казалось бы, в той войне — все лавры наши, мы победители. Нет, что-то недопобедили.

— А может быть, нынешнее поколение не победило? Хочется так же [как предки]. «Мечтаем, чтобы была война», героизм и т. д.

Дело в том, что и те победители не сильно победили — вернулись калеками, и их не очень-то здесь считали победителями. Они думали: сейчас мы вернемся, нас будут на руках носить, квартиры дадут. Какие квартиры? Тех, кто был в плену, вообще посадили.

Я в детстве был окружен страшным количеством инвалидов. Причем молодых парней. В моем детстве фронтовиками были более-менее все мужчины, окружавшие меня. К ним никак специально не относились, это потом появилось слово «ветеран», тогда они были «фронтовики». Это были обычные люди, очень разные. Но было страшное количество инвалидов. Отец меня водил в баню раз в неделю. Там я такого насмотрелся… Насчет снов, кстати, — это мне до сих пор снится. Много что, даже рассказывать не буду.

«Я как раз считаю, что я нормальный»

— Вы где-то замечали про пропаганду, что у них сейчас обострилась фразеология и риторика — стали общаться, как сумасшедшие. И там же сказали, что по коммуналкам у вас «большой опыт взаимодействия с такими». Поделитесь экспертизой, можно/нужно ли как-то с пропагандистами разговаривать? Это болезнь или ангажемент, и они тупо отрабатывают?

Есть разные, у кого-то болезнь. По отношению к телевизионным у меня есть такая гипотеза: они начинали как циничные продажные суки, но сами потом в это поверили. Невозможно быть циником до такой степени, они точно в это верят. Они же не гениальные актеры, они бездарные, но ведут себя как гениальные.

— Тогда по поводу телезрителей. Вы говорите, что для вас было естественно войти в интернет-пространство и жанр социальной сети вам близок.

Из-за картотек, да.

— А ваше поколение и даже последующее долго не входило в это пространство. Как вы считаете, почему до сих пор настолько силен этот самый телек?

Люди консервативные. У вас есть родители?

— Да. Они медленно, но входят.

Вашим родителям под 50–60. Они еще молодые. Есть родственники моего возраста?

— Конечно.

Они вряд ли в соцсетях сидят?

— Вообще едва представляют, что это.

Значит, это нетривиально. Но я вообще не люблю себя отождествлять с поколением.

Вы, наверное, видите, читаете, знаете, что я нетипичный представитель своих ровесников. Я в молодые годы был другой, потом был тоже другой.

— Гребенщиков говорил, что [в советские годы] не хотел быть «нормальным». У вас тоже такое было?

Не знаю. Я как раз считаю, что я нормальный. Это коварное понятие. Если под нормальностью понимать большинство, то я в таких случаях говорю, что в психиатрической больнице больные в меньшинстве, а врачи в большинстве.

— А как вам кажется, это нежелание «входить» в новое пространство, так как сейчас время во многом виртуальное, это повлияло на их миропонимание, убеждения?

Я бы не называл это убеждениями, это суеверия и предрассудки. Мне на самом деле этих людей очень жаль.

Между нами: я не люблю своих сверстников. Мне они в массе своей кажутся неинтересными людьми.

Вот поколение моего старшего брата, которых разбудил XX съезд, среди них много ярких людей. Среди моих сверстников ярких людей немного. Увы. Хотя нас очень много. Знаешь, почему «бумерами» называют? Это ведь относительно моего поколения оно взялось. Беби-бум — после войны родилось очень много людей. Поэтому, например, мальчику моего поколения было очень легко не пойти в армию, было очень легко косить. Потом начался спад, когда появились дети детей войны. И тогда уже гребли всех — без рук, без ног. Мне было легко, но я вообще не косил даже. А некоторые косили по «дурке». Это было серьезно, это надо было уметь.

Старый диссидент (тогда еще не был старым) Александр Есенин-Вольпин, человек, который придумал правозащитное движение, гениальный математик, когда они все собрались — он, Буковский, еще кто-то — [обсуждать] «как быть? свергать? что делать?», он сказал: «Ничего не надо делать, почитайте Конституцию, почитайте законы. Мы должны требовать соблюдения этой Конституции». Таким образом родилось правозащитное движение. Потому что была Конституция. Но никто на нее внимания не обращал — ни с той, ни с другой стороны. Он был человеком эксцентричным, странным, но явным гением. Он сказал однажды фразу: «С точки зрения логики фраза „бороться за мир“ — это то же самое, что „ебаться за девственность“». Это запало мне в душу (смеется).

В моем присутствии он однажды консультировал молодого человека, как себя надо вести, чтобы тебе «дурку» записали. Он говорил, что вы, молодой человек, главным образом, ничего не фантазируйте, они моментально это раскусят. Некоторые любят прийти, что-нибудь рассказать, что они видят что-то. Надо говорить правду, обязательно правду, но которая, с их точки зрения, будет какой-то не такой. Я, когда пришел, сказал, что я сын Есенина, что чистая правда, так меня сразу освободили.

И немедленно выпили. За Есенина. Вернее — за его сына.

— «Мечты» о войне все-таки рождаются не только в детских головах. Как думаете, откуда берется восторг по войне у взрослых мужиков? Медали, ордена, фляги и прочее. В ребенке как будто понятно, что это некая интересная игра…

Потому что они [взрослые] тоже ребенки. Это называется инфантильное общество.

— Я много смотрю интервью с военнопленными. Слова сложно подобрать. Идут добровольно, романтика войны.

Вы посмотрите на пленных казаков. Или на этих «Ночных волков» разукрашенных. Ну есть современный стиль — панки и т. д. А казаки — это не стиль, это позапрошлый век. Они ненавидят современность, точнее, они ее боятся.

Для них современность — это гей-парады. Вот так они понимают Европу, «гейропу». Дикари.

— У этих самых «добровольцев» совершенно отсутствует любое логическое целеполагание. Фронтовики, которых мы сегодня несколько раз упоминали, вернулись явно с пониманием того, против чего они воевали. Или на войне не важно?

Важно. Поэтому мы слышим все эти патриотические речи истериодные. Мы слышим эту фальшь. Это все время разрывание рубахи. Те ребята, которые воевали в той войне, были твердо убеждены, и никто не заставлял их доказывать, что они делают правое дело, потому что на их страну напали.

— А в нашем случае делают хрен знает что.

Сами нападают, в том-то и дело. Хотя у той войны тоже разные этапы были. Фронтовики рассказывали, когда война в 44-м перешла на чужую территорию, там тоже всякое было. Но это уже ладно. Потому что вся эта война суммарно воспринималась как праведная и справедливая. Даже издержки, когда наши славные воины вели себя по-разному в этих «освобожденных» странах. Но тогда всякие англо-американцы, я думаю, тоже по-разному себя вели.

— Когда сила и власть появляется у человека…

Просто война — это в принципе гадость, и ее не должно быть. Виноват всегда тот, кто ее начал, а во время войны ведут себя все плохо, все.

— У меня даже с друзьями происходят споры в связи с этим. Я говорю, что нужно ответить только на один вопрос — кто все это начал? Те или иные события, фейки не фейки — для меня это вторично.

Плохой изнасиловал хорошего. То есть не хорошего, а слабого.

«Не все так однозначно», коллективная вина и беспокойная совесть

— Вы говорите, что мы с февраля живем в черно-белом мире, где нужно быть либо на этой, либо на той стороне. Я вообще всегда был сторонником сложного взгляда на вещи, но и у меня сейчас похожие ощущения. И все же есть «невсётакоднозначники».

Есть. Это лукавый взгляд на вещи.

— Они вот как будто про «сложное отношение» к вещам.

Нет, это лукавство. Я их вообще не понимаю. То есть я их понимаю, но совершенно не одобряю.

Людям очень трудно в себя впустить такой ужас, очень трудно принять коллективную вину.

Я скажу сразу, что я против коллективной вины, я ни на кого не нападал, но я понимаю тех, кто эту вину разделяет.

— А вам приходилось общаться со сторонниками этой войны?

К счастью, в ближайшем кругу — нет. Если не считать таксистов, опять же. Или соседку Дашу, которая этажом выше меня живет. Она родом из Ростова-на-Дону, живет в Москве уже несколько лет, снимает квартиру на 4-м этаже, зарабатывает как фотомодель для рекламы — вполне достойный заработок. Мы с ней во дворе как-то встретились, и я не помню, почему зашел разговор, но из нее просто густейшая вата поперла. Я просто был в недоумении. Вроде милейшая девушка, чему-то училась когда-то, что-то закончила.

— Путин есть, ума не надо?

Там все сложнее. Она говорит, что «к Путину у меня тоже много претензий». Войну она называет войной, но «они начали». Я говорю: «Кто они?» — «Ну, украинцы, кто. Естественно, они начали на Донбассе, восемь лет, распятые мальчики». Я говорю: «Даша, успокойтесь. Что вы несете?» — «Да-да-да, это вы ничего не знаете, вообще не хочу с вами разговаривать». Ну и не надо, думаю.

— Про коллективную вину. Это вообще идея в какой-то момент развитая Рузвельтом — о том, что нет хороших и плохих немцев, что все они виновны в этом [Второй мировой войне]. Вы, я так понимаю, не разделяете эту позицию?

И да и нет. Коллективную вину нельзя привнести извне. Рузвельт был и прав, и не прав. Немцы свою коллективную вину, действительно, более-менее осознали, хотя далеко не сразу. Им повезло, что они жили в условиях оккупации после войны, там не было никаких соблазнов поднимать голову. «Не надо переписывать нашу историю», «все неоднозначно» — там этого не было. Ни в 40-е, ни в 50-е, ни в 60-е. Хотя их [бывших нацистов] было реально много. Аденауэр, как известно, использовал старых специалистов гитлеровского времени, потому что других просто не было. Эсэсовцев, конечно, отодвигали.

Настоящая денацификация началась примерно в конце 60-х годов в молодежной среде, примерно тогда же, когда во всей Европе и Америке началась мощная протестная волна. Причем в каждой стране это свой пафос имело. В Америке — против войны во Вьетнаме. Во Франции — красные, левые. В Германии был бунт против поколения родителей. Причем это начала продвинутая молодежь, интеллигентная, студенческая. Они тотально обвинили поколение родителей в соглашательстве, потому что если они не были нацистами, то они голосовали, а если не голосовали, то служили в армии, а если не служили, то молчали. Это был серьезный, мучительный процесс для поколения родителей в том числе. «Мы виноваты все», — сказали молодые люди. Но важно, что они сказали это сами.

— Что касается личных ощущений, то я тоже на себе это испытал — презрение к себе, какой-то стыд. Откуда? Справедливо ли такое отношение к себе как к преступнику, если ты фактически ничего для этого не сделал?

Это называется интеллигентский комплекс. Я ничуть не иронизирую. Интеллигент — это чисто русское понятие. Я как-то с иностранцем разговаривал, и он спросил:

«Что такое интеллигент?» Это интеллектуал, но у которого при этом есть совесть. Не просто совесть, а беспокойная совесть.

Русский интеллигент еще с дворянских времен эту вину всегда [на себе испытывал]. Была дворянская вина — по отношению к мужику…

— А к кулаку не была?

Потом была. Городского интеллигента — по отношению к крестьянину, которого раскулачили, которого сослали, которому [устроили] голодомор. Дело в том, что в советские времена еще особо информации не было. Про голодомор узнали в 70-е. У советского интеллигента было чувство вины по отношению к Чехословакии в 68-м, к Венгрии в 56-м и т. д. Такое чувство вины, как сейчас.

О действии и бездействии

— Слово сейчас стало популярным уголовным преступлением — в частности, один из наших авторов уже около года в СИЗО находится. На мой взгляд, есть два пути: говорить громко и прямо, и это путь известно куда, или молчать и придумать что-то кроме гарантированного для себя срока. Вопрос классический — что делать?

Индивидуально. Я не геройствую. Не в том возрасте. Очень уважаю геройствующих людей, но это вопрос о темпераменте, а не о правоте.

— А если вопрос КПД?

Неизвестно.

— Возможно, слово наше отзовется?

Скажем, есть слово Ильи Яшина. Он позиционирует себя как политик. Политик попал в эту ситуацию и должен либо перестать быть политиком, либо вести себя последовательно. Он повел себя последовательно, Навальный тоже. Они политики.

В нашей стране, в нашей ситуации быть политиком — это значит сидеть в тюрьме.

Или не быть политиком. Потому что политик в эмиграции — это не политик точно. По крайней мере никаких шансов у него нет. Я человек другой профессии, поэтому я не готов к резким движениям. Но я более-менее себе ни в чем и не отказываю.

— Кажется, что это даже более верная позиция — ни в чем себе не отказывать. Потому что как премудрый пискарь…

Да, я считаю, что главная привилегия человека моей и вашей, видимо, профессии, это привилегия называть вещи своими именами.

— В этой своей борьбе «молчать или не молчать» есть еще одна мысль, которую я, признаюсь, кое-где подслушал: «Говоря, что нам не дают сказать, мы просто оправдываем себя, что, очевидно, нам, нечего сказать». То есть слов не осталось или они просто не формулируются.

Слов содержательных не осталось, остались слова инструментальные. Меня это как поэта и литератора глубоко фраппирует, что слова в большинстве случаев потеряли свое онтологическое наполнение. Они стали не словами, а какими-то палками с гвоздями, которые бьют друг друга по голове. Словарь сузился. И дело не в словах, а в их значениях. Тем более когда мы живем в государстве, которое в лице своих представителей, пропагандистов постоянно употребляет все ключевые слова в их противоположных значениях — фашизм, нацизм — этому очень сложно сопротивляться. Мир — это война, война — это мир. Все это знают, все это помнят.

— А рабство — это, очевидно, свобода.

Конечно.

— Давайте выпьем за свободу?

Давайте.

И немедленно выпили.

Кто за кем стоит и мифология новой реальности

— Несколько вопросов о мифологии новой реальности, которую ясно кто формирует. Для начала хотел вспомнить еще одну нашу беседу, тоже для «Дискурса» [брал у вас интервью]. Мы встречались у Верховного суда по делу о ликвидации «Мемориала». Среди прочего я тогда спрашивал у вас про иноагентство. Вы иронично заметили, что быть иностранным агентом — это как орден почетного легиона.

Ну почти. Сейчас слишком много стало [иноагентов].

— Изменилось ли отношение к этому с тех пор?

Честно говоря, это [присвоение статуса иноагента] смешно. Но говорят, что там много геморроя.

— Я иногда удивляюсь, что некоторые указывают [свой статус иноагента].

Видимо, юристы советуют. Указывают даже те, кто здесь [в России] не живут — например, Макаревич. К этому я не морализаторски отношусь. Какая-нибудь Надя Толоконникова сразу сказала «пусть жопу себе маркируют». Но она девочка жесткая.

— «Россия никогда не начинала войн» и «Россия никогда не проигрывала войн» — это сейчас транслирует вся вертикаль власти. На голубом глазу говорят, а главное — люди вполне себе верят. Но это же в два клика можно проверить.

Да, это к вопросу о новой реальности.

Власть и советская, и нынешняя «культивирует» в гражданах принципиальное беспамятство и незнание истории.

Как это Россия никогда не начинала войн и никогда не проигрывала? Это беспамятство. И вся ненависть к «Мемориалу» оттуда же, потому что «Мемориал» — это воплощение памяти. Никто не знает историю, никто не хочет ее знать. Когда эти [власть] говорят «не смейте переписывать историю» — они ее написали, и нельзя ее переписывать.

«Крым всегда был российским» — что это значит? Была царская Россия, которой Крым принадлежал — так же, как и вся Украина. А когда-то не принадлежала. А когда-то Украина принадлежала Речи Посполитой, а когда-то Смоленск принадлежал Великому княжеству Литовскому, а когда-то Россия страшно продула Крымскую войну, а когда-то страшно продула Русско-японскую войну.

— А когда-то феодальные княжества были…

Но тогда-то и России не было, но это ладно. И вообще понятие «Россия» возникло при позднем Петре, потому что он был царь московский.

— По поводу задержаний на пикетах и вообще оппозиционных мнений — вы писали, что «неважно что и как, а важно кто, когда и где, и главное — кто за этим стоит». Мне кажется, это что-то из тупых боевиков: говори, на кого работаешь, кто за тобой стоит и т. д. Почему наша пропаганда скатывается в такую дешевую конспирологию?

Ну это очень соблазнительно всегда. Всегда не сильно образованному, запуганному жизнью человеку соблазнительно [выяснять], какой черт за этим стоит. «Кто за кем стоит» — у меня было эссе по поводу этой фразы, я ее возвел в мифологию очереди. Потому что там тоже важно, кто за кем стоит.

Антиамериканизм дежурный — очень привит, им заражены даже относительно интеллигентные люди. Он как кол такой. Это ненависть к современности, к воплощению чего-то нового. Причем необязательно чего-то плохого.

«Вы молитесь на них [американцев]». Кто молится на них? Америка полна радостей и противоречий. Это современное государство. Я бы сказал — планетообразующее.

— Кажется, что они-то как раз больше всего и молятся. «Вот избран новый Президент Соединенных Штатов, Поруган старый Президент Соединенных Штатов…»

Да-да. «Ну президент, ну Съединенных штатов, а интересно все ж».

Достоевский писал про Пушкина и назвал это «всемирной отзывчивостью». Пушкин был человеком, которому подходит это понятие. Совершенно европейский человек. Не выехав никуда, отзывался на всю мировую культуру. Сейчас наоборот. Мы сейчас живем на зыбких болотных кочках, вот-вот провалимся, но на этой кочке мы построим дом и будем думать об Испании, о Франции, об Африке. Знаменитое стихотворение Светлова про Гренаду об этом: «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать».

Прошло три с лишним часа. Попросили счет. Пока его несли, я успел задать еще несколько коротких вопросов.

Блиц

— «Миру мир», «нет войне» — это утопия?

Нет. Точно нет.

— История часто циклична. На что больше всего похоже наше время?

На предвоенную Европу.

— Может ли хорошая литература быть пропагандистской?

Может, если этого захочет читатель.

— «Мы были убеждены, что эта мутная советская слизь с нами навеки и были готовы жить в этом говне всегда», — это я вас цитирую. Сколько нам ждать?

К счастью, темп истории очень ускорился.

— Если бы вам позволили записать постскриптум после передачи Владимира Соловьева, что бы вы сказали?

Есть знаменитая реплика в недописанной пьесе Пушкина «Сцена из Фауста». В разговоре с Мефистофелем последняя реплика у Фауста была такая: «Все утопить». По крайней мере это по поводу Останкино (смеется).

Счет так и не принесли. Официант Баха о нас забыл. Может быть, к лучшему — кажется, не без удовольствия мы провели еще полчаса, беседуя о феминитиве от слова «человек», картине Врубеля на Берлинской стене и «брежневском» поцелуе с Приговым, детской литературе Сапгира, иллюстрациях Пивоварова и прочему в мире искусства. Жизнь коротка, а искусство долго. Во всяком случае, чаще всего так и происходит.

Отдельное спасибо драматургу Даше Гризе за то, что помогла этому интервью состояться.

Читайте также:

Засрак: жизнетворчество Дмитрия Александровича Пригова как опыт трансгрессии

«Художник должен быть костью в горле любой власти». Большое интервью с Петром Павленским

«Закон — дерьмо, его применение — отвратительно». Сторонники «Мемориала» о попытках ликвидации правозащитной организации

Откровенное интервью с армянской семьей из Тбилиси о гонениях, третьей культуре, языковой ненависти и русской литературе

«Ладно. Всё. Достаточно. Спасибо». Картотека поэта Льва Рубинштейна как наглядное пособие по русскому постмодернизму