Почему занятие политикой называют грязным делом и как россиян полностью исключили из управления страной? В эссе о развитии аполитичности в современной России философы из Farine Group прослеживают историю отказа от низовой солидарности после 2010-х, рассказывают о стратегиях сопротивления госаппарату и объясняют, почему все мы — потенциальные политики и на каких принципах можно реализовать совместное управление городом-государством.

«Грязное дело»

Слово «политика» образовано от греческого πόλις и относится прежде всего к общественному управлению городом, являясь способом коллективного действия на местном уровне. Проще говоря, это решение повседневных вопросов своей жизни путем общественного обсуждения.

Однако в период возникновения абсолютизма такое понимание политики и политического маргинализируется. Поле приложения политического постепенно смещается от города к государству, а от государства — к «государю». В современной россии до сих пор понимают политику в духе макиавеллизма, то есть как обретение и удержание власти любыми средствами, а значит как возможность манипуляции и насилия. Для большинства развитых стран характерна профессионализация политики. Как в свое время общение с богом было делом священников, современной политикой занимается «политический класс», или «эстеблишмент». Понимание политического намеренно смещается в сторону профессиональной деятельности «политиков».

Отсюда у большинства граждан развитых стран возникает нежелание участвовать в политике (этом «грязном деле»). Постепенно оформляется профессионализация и автономия политического. Политикой пусть занимаются политики — то есть те, кто не боится «замарать руки». Жрецы общественного блага, его жрецы и ассенизаторы.

Именно поэтому публика так легко мирится с коррупционным поведением последних: воровство, грязь и копоть, но это их грязь, нас это не касается — мы все в белом.

Принимают обман со стороны политиков — постепенно принимают и насилие, уже как функцию озлобленности последних, одичавших от смрада, одуревших от одиночества на своем грязном поприще. Признавая свое ремесло грязным, политики, в свою очередь, начинают видеть и общество в этом смраде. Как следствие, они презирают граждан, оправдывая этим свое коррупционное поведение и свою мнимую исключительность.

Власти в современной россии используют это двойное исключение граждан из политики — и профессионализацию, и культ силы, запугивание.

История исключения

После неудавшихся протестов 2011–2012 годов (на Болотной площади против переизбрания Путина и фальсификаций на выборах), после неудачи по защите своих прав и сохранению последних институтов свободы (координационный совет оппозиции) — общество словно парализовало. Демотивированность, а после и запуганность большинства активных граждан стали драйверами последующего десятилетия. На подходе была поляризация, и она состоялась в истории с Украиной. Чекисты не поняли, что за массовостью протестов 2011–2012 не идет революция. Что эти выходы есть именно выходы в квалифицированное потребление политики, усвоенное обществом. У спецслужб включилась паранойя, и они включили насилие. Краха гражданского общества было уже не избежать.

В момент аннексии Крыма в 2014 году, на фоне продолжающейся охоты на оппозицию, власть предложила заполнить пустоту деполитизации новым драйвером «русской весны» — общество резко поправело и поляризировалось. Одни резко за, другие столь же резко — против. Большинство приняли подачу власти и считали воодушевление русской весны за новый способ потребления политики. А что же несогласные? — их прослойка в очередной раз истончилась, а их modus operandi стал восприниматься как маргинальный. Не без помощи пропаганды, конечно, но за этим процессом стояли и более сильные причины.

Откуда же появилась эта тенденция к самоэмансипации и устранению из политического? Она уложилась как бы в несколько плотных слоев. Первый слой лег еще в 90-е, после провала демократической оппозиции в 1993–96 годах. Был свой слой и в новейшей истории.

На рубеже 2013–16 гг. произошел сбой протестной активности, большинство опять согласились на кухонное или конвенционально-мирное-демонстративное политическое поведение.

Политика теперь оказалась для большинства не связанной с моральным и эмоциональным удовольствием. Для страты политических активистов, для которых это все-таки было так, в отсутствии институтов работать стало совсем печально. Постепенно эта страта активистов стала маргинализованной и стигматизировалась в общественном мнении, в том числе с помощью государственной пропаганды. За этим равнодушием уже прятался страх — желание спрятаться.

В обществе возобладал поиск альтернативного пространства, своего пузыря, в котором о вездесущей руке государственной политики и властной вертикали можно забыть. Но на поверку это оказалось не самой эффективной мерой: когда «правильной» (социально поддерживаемой, морально одобряемой, эстетически приемлемой) казалась полностью независимая жизнь, пусть сперва независимая только от государства.

На смену невозможности примириться с тенденциями в госполитике пришла деполитизация. Так исконно русская анархистская идея выстраивания порядка, альтернативного по отношению к государственному, стала банальным бегством от государства и всего государственного.

Бегство граждан от государства стало если не основой государственности, то несомненной движущей силой ее укрепления.

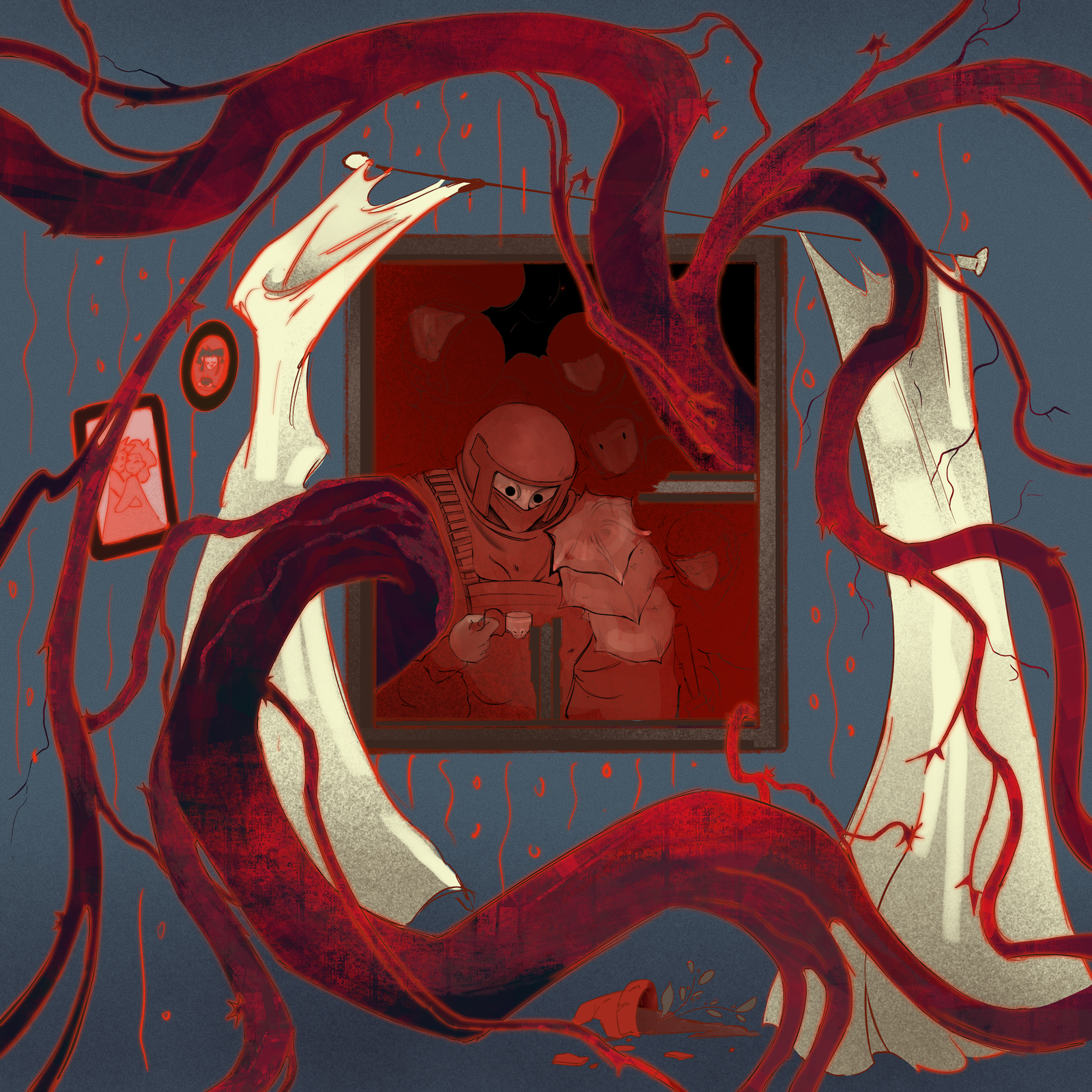

Поляна продолжила освобождаться. Авторитарное государство десятых годов все настойчивей придерживалось успешной тактики исключения граждан из политической жизни. Насилие, прямое (в отношении активистов) и косвенное (в сознании граждан) легитимизируется через поиск врага. Врагом для этого государства постепенно стало само общество — аполитичное и пустое. Аполитичное общество, первоначально вполне удобное для власти, затем стало восприниматься как угроза и как новый оранжевый заговор — непонятно, что там на самом деле думают эти аполитичные граждане. Может быть, они в глубине своего молчания скрывают протест? Нужен был новый виток давления — «обнуление» и новая мобилизация.

Что же касается интеллектуалов, то предлагаемой гегемонии фиктивных институтов мы желали противопоставить более полно реализованную аполитичную множественность. Кто-то говорил, что «надо выходить», надо сплотиться, но такие призывы уже были слишком запоздалыми и опрометчивыми перед угрозой нового рабства. Избегание политического стало своеобразной формой самоэмансипации. Интеллектуал, как правило, экономически уязвим, сращен с государством экономическими нитями — бюджетники, академики, творческая интеллигенция.

Чем занялись исключенные из политики граждане? Стали ли они жить хорошей жизнью, достигли ли они успокоения, освободившись от бремени политического и передоверив его? Вряд ли, ведь политики не озаботились их хорошей жизнью. Политики, как всегда, занимались перераспределением власти и ресурсов.

Так самоэмансипировавшиеся аполитичные индивиды безуспешных десятых отказались от ресурсов низовой солидарности и отдали себя на откуп насилию со стороны государства. Вслед за природными ресурсами властная верхушка монополизировала и ресурсы политики.

Без солидарности индивид беззащитен. Мораль таких индивидов рано или поздно стала умеренно дрейфовать в сторону властной доминанты, в сторону «не всё так однозначно», постепенно провоцируя моральный релятивизм в интеллектуальной среде.

Что же касается дальнейшей экспоненты власти, то воодушевление 2014–2015 гг. (как считывание нового способа потребления политики) длилось недолго. Как любая сильная общественная эмоция, «крымский консенсус» рассосался довольно быстро, окончательно дезориентировав большинство. В итоге общество стало демонстративно проявлять равнодушие в ответ на любые действия власти. Первоначально только равнодушие, когда ушла эмпатия и адекватность, а затем пришло все менее контролируемое насилие. Впереди была большая война — как новый радикальный медиатор. Впереди были насилие, ужас и аморальный террор.

В очередной раз мутировавшее в эпоху ковида государство стало бесцеремонно вмешиваться во все сферы человеческой жизни, делая ставку на грубую силу, на стирание любых политических и правовых институций. Фейковость политики и этики к концу 2010-х стала просто изматывающей, а в начале 20-х и вовсе превратилась в фарс. Это то, что касается реалий нашего недавнего прошлого, истории поражения.

Стратегии сопротивления

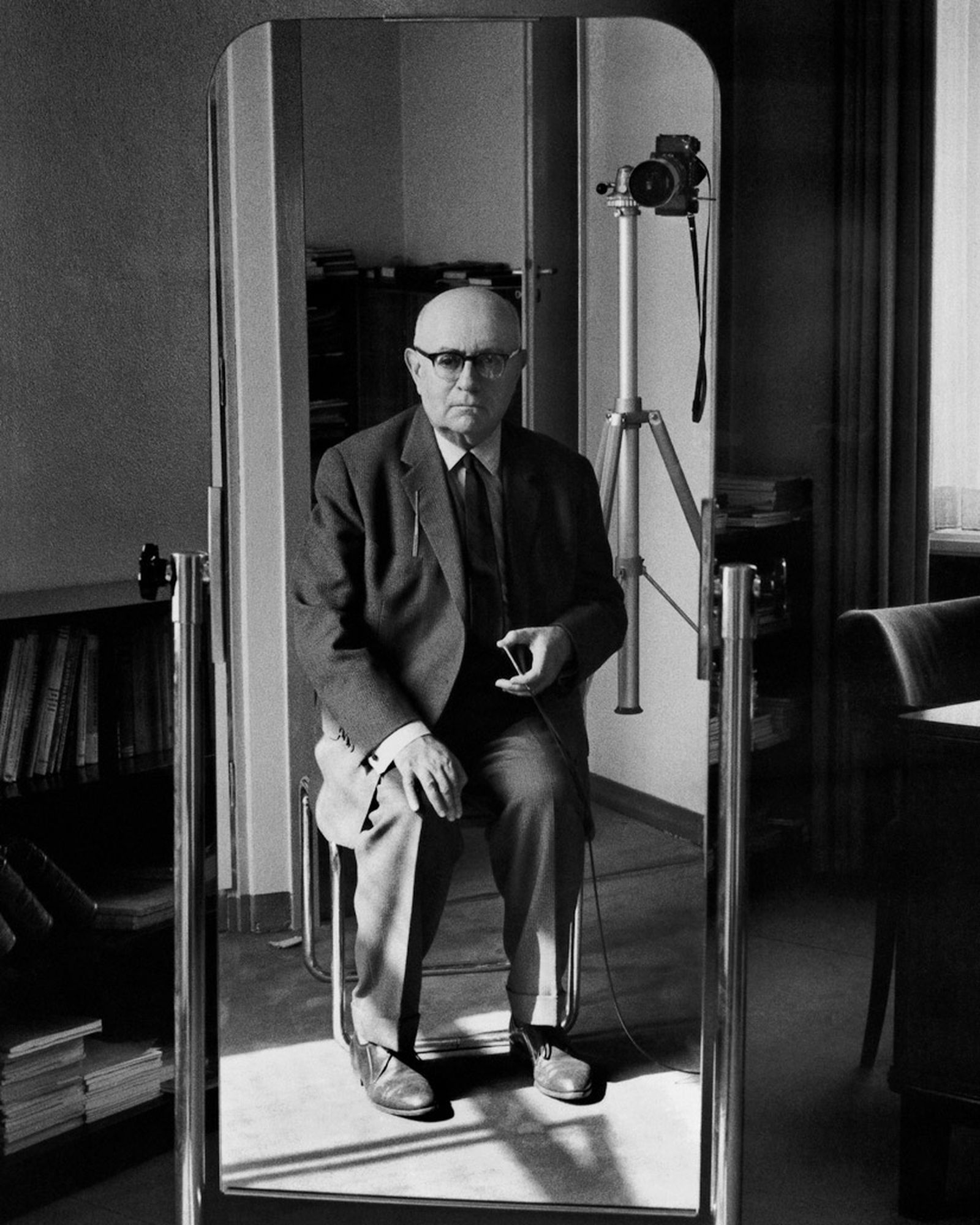

В своих лекциях по философии морали 1963 года Теодор Адорно фиксирует сбой возможности самостоятельно жить правильной жизнью, своего рода моральную импотенцию — неспособность совершить моральный поступок. Искаженная и изуродованная жизнь производит столь же небезупречных индивидов, иными словами: «в неправильной жизни не может быть и жизни правильной». В свою очередь мир, согласно Адорно, «устроен теперь так, что даже простое требование честности, порядочности неизбежно вызывает у человека чувство протеста».

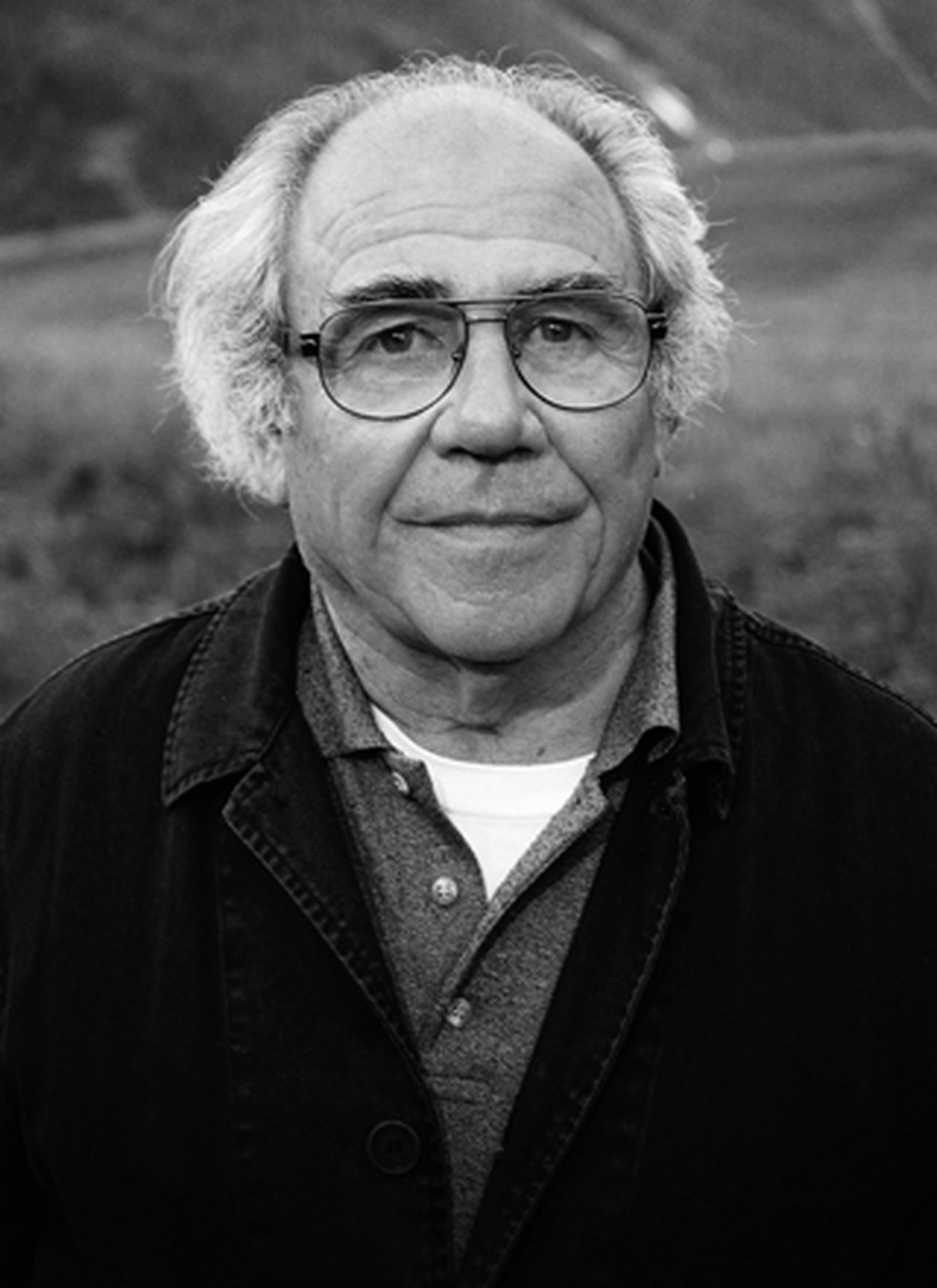

Возможно, переосмысляя именно это чувство почти полвека спустя, в новых исторических обстоятельствах Марк Фишер назовет его «капиталистическим реализмом». Любые моральные требования, сформулированные в лоб, без учета реалий «капиталистического реализма», стали маркироваться в интеллектуальной повестке как демонстрация наивности, грубости и в целом неадекватности позиции манифестанта.

Однако Адорно был не только диагностом: он предлагал не закрывать глаза на насилие как на нечто неизбежное, а работать с ним — индивидуально и коллективно. Индивидуальная стратегия состоит в сопротивлении государственному насилию. В этом случае протест принимает негативный характер: мы пока еще не можем сформулировать должное (прекрасную «россию будущего»), но точно можем указать на то, как быть не должно. При всех ограничениях такой практики она есть первый шаг на пути к альтернативной политической жизни — рефлексивная и саморефлексивная гуманность.

Вторая стратегия — коллективная — состоит в требовании политики. Сострадания недостаточно, утверждает Адорно, ведь оно помимо прочего ведет к стигматизации того, кому сострадают, и невольно приводит к легитимации насилия как источника страданий. Но наш ближний не просто так опустил руки в бессилии — таким его производят силовые поля социального. В «хитросплетениях общественных отношений», по мысли Адорно, у нас нет никакой свободы, нас самих и наш моральный потенциал определяют социальные настройки:

«Вопрос о правильной жизни — это сейчас вопрос о правильной политике, если, конечно, современные люди наконец-то включат правильную политику в сферу того, что следует воплощать в жизнь».

Под правильным в данном случае подразумевается социальная справедливость, гуманность, толерантность, солидарность.

Адорно призывает участвовать в политике, не ограничиваясь индивидуальной формой сопротивления, какой бы важной она ни была для нас. Неслучайно он критикует Сартра именно за то, что его «экзистенциализм как гуманизм» по сути поддерживает статус-кво и не дает возможности действительно менять мир и порядок вещей. Реагируя на обвинения в индивидуализме, Сартр неоднократно заявлял о том, что экзистенциальный выбор — это не только выбор самого себя, но и пример для других. Однако для Сартра человек абсолютно и принципиально свободен, в чем, как известно, и состоит причина всякой экзистенциальной тревоги.

Адорно рассматривает человека не как заброшенную в мир экзистенцию, но как изначально социальное существо и политически произведенного индивида — такой человек по определению не свободен.

Именно такая несвобода пробуждает человека искать и, главное, находить свободу внутри индивидуалистических пузырей: в частной жизни, творчестве, психологических и экзистенциальных поисках. Однако нельзя быть свободным человеком в несвободном обществе.

Демотивированность, апатия, невротические состояния и панические атаки — вот плата за социальный и политический эскапизм. Период пандемии только усилил тенденции атомизации и автономизации.

«Политика грязных рук», пройдя через все возможные индульгенции со стороны общества, сконденсировав социальное в образе врага, дошла до надзора и контроля всех сфер жизни, которые индивид хотел удержать в качестве аполитических.

Зон вакантности становится все меньше — так к нам постучалось делезовски-фукианское (и новое постсоветское) общество контроля. А с началом боевых действий в Украине террор контроля сменился террором воодушевления и мобилизации — как возвышенно духовной, так и брутально военизированной — со стороны государства. Гравитация жреческой политики растет все сильнее, от нее уже не укрыться, гул нарастает, нас гонят на улицы, но это уже не улицы Болотной и Сахарова, это улицы эшелонов и стальные рельсы вскинутых рук — простертых в неоднозначном жесте — от капитуляции до восхищения.

Отдельный и своевременный вопрос здесь: почему эта война (2022 года) в пожелтевшей от страха России так и не стала «народной»? Причина — в той самой атомизации и самоэмансипации. Власть натолкнулась на свои собственные вилы — позволяя гражданам все больше уходить с улиц в себя, автономизироваться и закрываться и всячески поощряя это. Теперь эти аполитичные граждане и вовсе не способны к мобилизации. Власть вынуждена проводить мобилизацию через террор. Буксует призыв, но не пропаганда, которая теперь требует новых форм ухода и соглашательства.

Пытаясь занять позицию «квалифицированного зрителя» эпохи спектакля в ситуации, когда в соседней стране рвутся снаряды с кириллической азбукой, мы падаем в пропасть вариантов. Но не удерживая базовую альтернативу современности — кто агрессор, а кто жертва, — мы не удержим и остальное. Пропаганда максимально тонко нарезает эту альтернативу, дисквалифицируя не только политику и этику, но и возможность рефлексии. Услужливо предлагая различные «экспертные трактовки» и тут же всасывая в себя зоны воодушевления, пропаганда лишает разума нетвердые головы. Здесь как с желанием: очень быстрое удовлетворение уже не позволяет желать дальше — разброс вариантов и «мнений» уже не дает вытащить голову из песка. При этом ты еще и чувствуешь себя «властелином мира», тем, кто не ошибся, тем, кого не запутать и не поймать, — но ты уже на дне, ты уже воняешь.

Перезапись или уклонение?

Почему мы так часто надеемся только на себя? Почему снова и снова приходим к политическому и моральному бессилию? Ведь то, что можно сделать для самих себя, — всегда недостаточно. Современная исследовательница политики Джудит Батлер напоминает, что хорошая жизнь обусловлена не только индивидуальными усилиями, но и базовыми условиями жизни, растворенными в биополитике. Как быть, если мы обнаруживаем себя среди исключенных, «неоплакиваемых», — тех, кого никому не жалко? Есть ли у нас в этом случае шанс на хорошую жизнь? Как жить, а не существовать, если мы последовательно исключаемся из политики и этики, превращаясь исключительно в подотчетные тела? Выбирая индивидуальную стратегию, обещающую «независимость» от государства, мы не перестаем от него зависеть, но при этом теряем собственную идентичность.

Террор государства распускается, словно влажный бутон, но у него не хватает вегетативных мощностей, чтобы заполнить собой все поры социальной сложности. Поэтому государственная машина прибегает к возможно крайней степени редукционизма в надежде уменьшить собственное пространство и пространство, предлагаемое для граждан. Теперь улица, на которую нас гонит пропаганда, это уже не майдан, а суровый коридор, ведущий на бойню. Плюс и минус четко обозначены, нас ставят перед фиктивным выбором — это и есть редукция политического. Единственный способ избежать превращения империалистической войны в гражданскую — это восстановление сложности. А значит, снятие бинарных противопоставлений и деполяризация, при этом не провисание в неоднозначности, но позитивное удерживание дизъюнктивного синтеза всей сложности активных сил.

Политическое действие цивилизованного будущего в пределе направлено на уменьшение насилия в обществе. Государство в лучшем своем изводе только тогда занимается политикой, когда минимизирует насилие в обществе. Сегодня такой тезис звучит как несвоевременная утопия. Как правило, мы имеем дело с обратным эффектом — наше государство мультиплицирует насилие. Значит, нужно менять систему, инфраструктуру, чтобы те или иные формы насилия были просто невозможны.

Необходимо менять сами социальные и политические настройки, чтобы жить «хорошей» жизнью и быть «хорошими» людьми. При этом невозможно быть «хорошим только для себя», и практики самоэмансипации здесь не дают должного решения, так как исключают индивида из политического, а в итоге выбрасывают его и из социального тоже. Приводят к неврозам и депрессии, к демотивации. Индивид становится уязвимым к доминирующей парадигме насилия со стороны государства и уже не осознает институциональные возможности для сопротивления этой гегемонии.

Поэтому нам нужен возврат к изначальному пониманию политики как общественному управлению городом-государством, точной и постоянной работы на муниципальном уровне — этот возврат сегодня возможный только как перезапись.

Это позволит изменить само отношение к государству как к безликой машине подавления и контроля. Такие низовые формы сопротивления и пересборки политического на базе новой множественности (смешанная множественность в постантропологии, например) мы можем встретить в работах таких авторов феминистического направления, как Джудит Батлер, Донна Харауэй и Анна Цин. [Например,] обживание своего района, создание племени на своем клочке земли, захват пустующих зданий, волонтерские группы психологической помощи.

Однако, сталкиваясь с социальным насилием, мы реагируем политически бескровно. Наших сил едва хватает на индивидуальные дыхательные упражнения: уход в аутсайдерские инициативы, в социальный эскапизм, в творческую деятельность, в искусство. Но искусство — это не лекарство от болезни, но форма обезболивания. Оно само оказывается изуродованным социальной несвободой и производным от нее. Так мы обнаруживаем себя внутри индивидуализированных стратегий проживания, так мы уклоняемся от социального насилия.

Мы считаем, что мы выбрали не заниматься политикой, хотя нас вынудили ею не заниматься. Насилие при этом лишь нарастает, оказывается всё менее и менее контролируемым, поскольку сознательных политических акторов остается всё меньше. Мы не участвуем в политике, поскольку не видим возможности в ней участвовать.

Выйти из пустоты

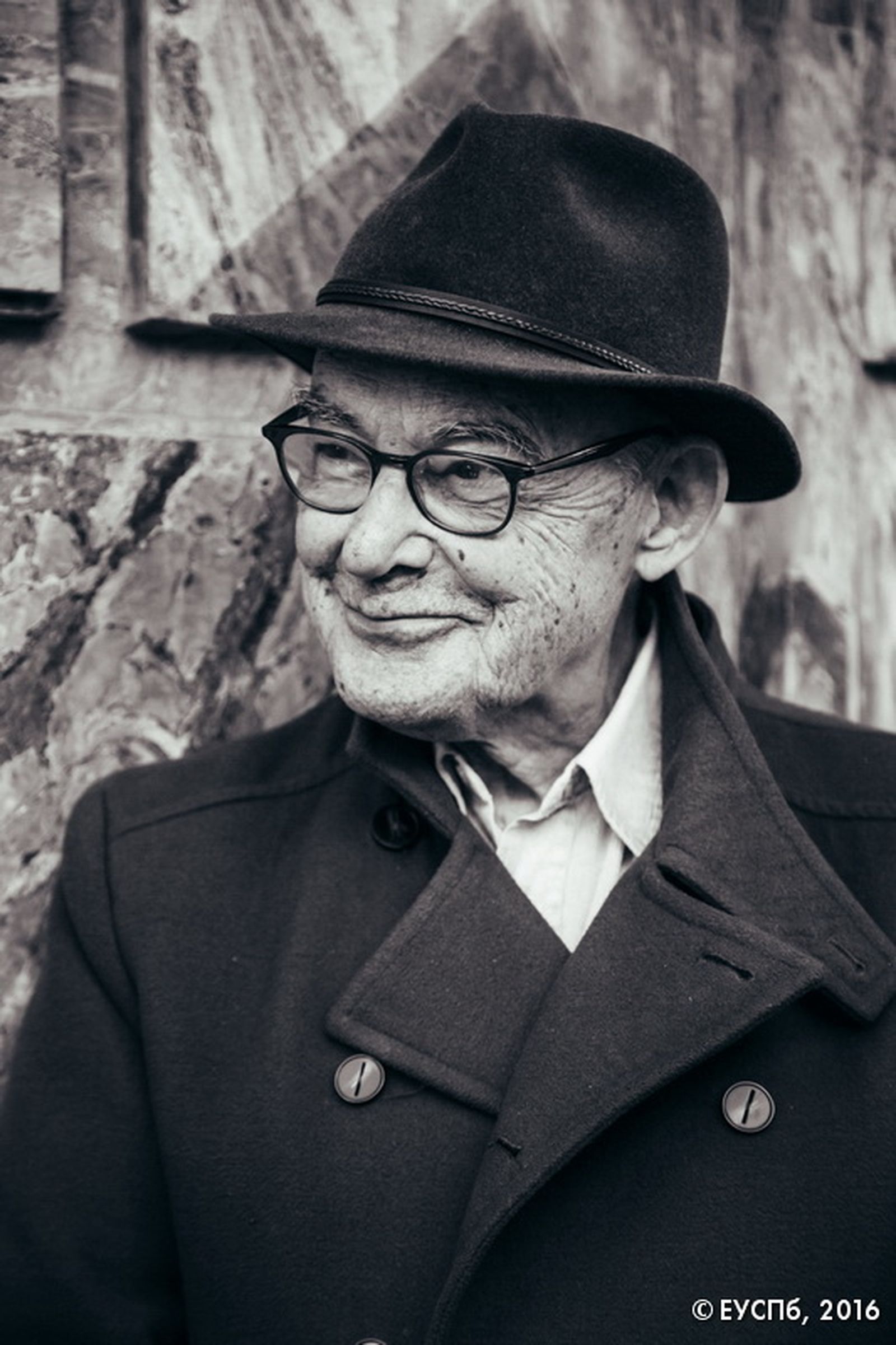

Когда мы понимаем политику только как столкновение в борьбе за власть, то мы действительно будем к ней индифферентны. Если же политика — это общественное управление городом или государством, то все мы — потенциально политики и можем участвовать в регулировании общественных благ и общественных отношений. Жан Бодрийяр, настаивая на индифферентности масс как их основном качестве и свойстве, сетовал на невозможность вовлечь массы в политику. А что если и не нужно этого делать, пока под политикой мы имеем в виду отношения власти? Ведь насколько устойчив стереотип, что политикой могут заниматься не все, а только сильные, харизматичные личности, жаждущие власти, — и мало кто при этом различает насилие, которое идет в придачу с сильным характером.

Жан Бодрийяр, которого теперь не принято цитировать, однако ставит в упрек французам их выбор зрелища — футбольного матча — вместо озабоченности (другим зрелищем) экстрадицией К. Круассана, которая, по его мнению, свидетельствовала о том, что политика для них не в приоритете: «Только лишь тысяча человек готова к действию, тогда как двадцать миллионов остаются пассивными — и не только пассивными, но и открыто, совершенно откровенно и с легким сердцем, без всяких колебаний ставящими футбольный матч выше человеческой и политической драмы?»

Идеи оказываются бессильными. «Пассивные массы» не готовы разделять идеалы, к которым их склоняют газеты, профсоюзы и партии — но не потому ли это так, что за этими идеалами нет никакой реальной политики, но главным образом замаскированное желание борьбы за власть и желание сохранить ее как можно дольше для отдельных политиков?

Бодрийяр, говоря о конце политического и замене его социальным и экономическим, все еще находится в плену иллюзии о параллельности всех этих процессов: но политика не существует отдельно от общества, которое и должно ей заниматься, также она не существует вне экономических интересов.

Политическое как отдельная сфера — это вымысел, который консервирует политическое в матрице непреодолимого насилия.

Политика в этом смысле как раз должна исчезнуть, слиться с социальным. Только тогда появится возможность ею заниматься.

Бодрийяру удается сформулировать важный тезис о ценности повседневного как находящегося по «ту сторону».

«Мы начинаем подозревать, что повседневное, будничное существование людей — это, весьма вероятно, вовсе не малозначащая изнанка истории, и, более того, что уход масс в область частной жизни — это, скорее всего, непосредственный вызов политическому, форма активного сопротивления политической манипуляции. Роли меняются: полюсом силы оказываются уже не историческое и политическое с их абстрактной событийностью, а как раз обыденная, текущая жизнь, включая сюда и сексуальность. Все то, что заклеймили как мелкобуржуазное, отвратительное и аполитичное. Итак, полный переворот во взглядах. Деполитизированные массы, судя по всему, находятся не по эту, а по ту сторону политического».

То есть деполитизация масс — это вполне себе политическое действие, вызов политике власти и насилия.

Но что плохого в том, что большинство людей не хочет заниматься «грязными» делами и «подковерными» интригами? Молчаливое большинство просто не знает, что сказать, чтобы от него отстали. Бодрийяр говорит о потере революционного потенциала социального, о невозможности мобилизовать массы, заставить их откликнуться на призыв.

Позитивные истоки множественности содержатся в понимании бытия-сообща у Жан-Люка Нанси. Его переосмысление онтологического основания общности позволило мыслить и наше собственное как буквально «вырезанное» из множественности. Идентичность изначально исходит из множественности, сообщества, ontos как multitude. Закрывать глаза на такую укорененность значит неправильно использовать эмансипаторные ресурсы самого политического. Именно поэтому нужно менять приоритеты — и заниматься политикой. Только так можно уменьшать насилие, а не просто пробовать от него уклоняться.

Коллективная форма политической вовлеченности станет возможной только тогда, когда политика в том виде, в котором она сейчас преимущественно существует — как борьба за власть и монополия на насилие, — исчезнет. Политика должна исчезнуть, чтобы мы почувствовали себя способными ей заниматься — выстраивать жизнь, со-организовываться, даже конфликтовать, — если иметь в виду настойчивость своего присутствия и отстаивание своих прав.

Политическое должно быть переописано — через общественное управление, минимизирующее и в идеале устраняющее насилие. Как раз об этом говорит Джудит Батлер, когда предлагает ценить жизни, не выстраивая их в иерархии биополитических процессов. Она же предлагает сопротивляться манипуляциям государства, отстаивающего свою монополию на насилие, указывая на годные для насилия объекты и создавая «неоплакиваемых».

Даже если «единого мира» в смысле Алена Бадью уже не существует, мы должны его создать, досыпать эти зерна до кучи, сделать единство вновь переживаемым феноменом, но уже без мобилизации со стороны государственной гегемонии по принципу поляризации «кто теперь враг?». Быстрый ответ здесь невозможен и не нужен, нужно пройти через биологические процедуры выращивания родства: и здесь не только семья, близкое окружение в виде орудий труда, повседневного быта, животных или сберегаемых ресурсов материнской земли, — но и выращивание новых форм мысли. Мы не можем выбрать свое время и место появления в мире, но можем выйти из пустоты социальной имплозии в поле продуктивных социальных взаимодействий. Это и есть политическое высказывание — наш вклад в новую множественность-общность для того, чтобы люди перестали роиться в обстоятельствах, начали скручиваться в силу, а не сбиваться в толпу.

О низовом самоуправлении и децентрализации власти читайте также:

Палочные системы, раздутые бюджеты и расизм. Нужна ли обществу полиция и как аболиционисты предлагают ее реформировать

Как децентрализация власти сохраняет мир: сдерживание лидерских амбиций, гражданский контроль и независимая бюрократия

«Быть мирным активистом в России опаснее, чем законспирированным боевиком». Интервью с анархистами о подпольной борьбе