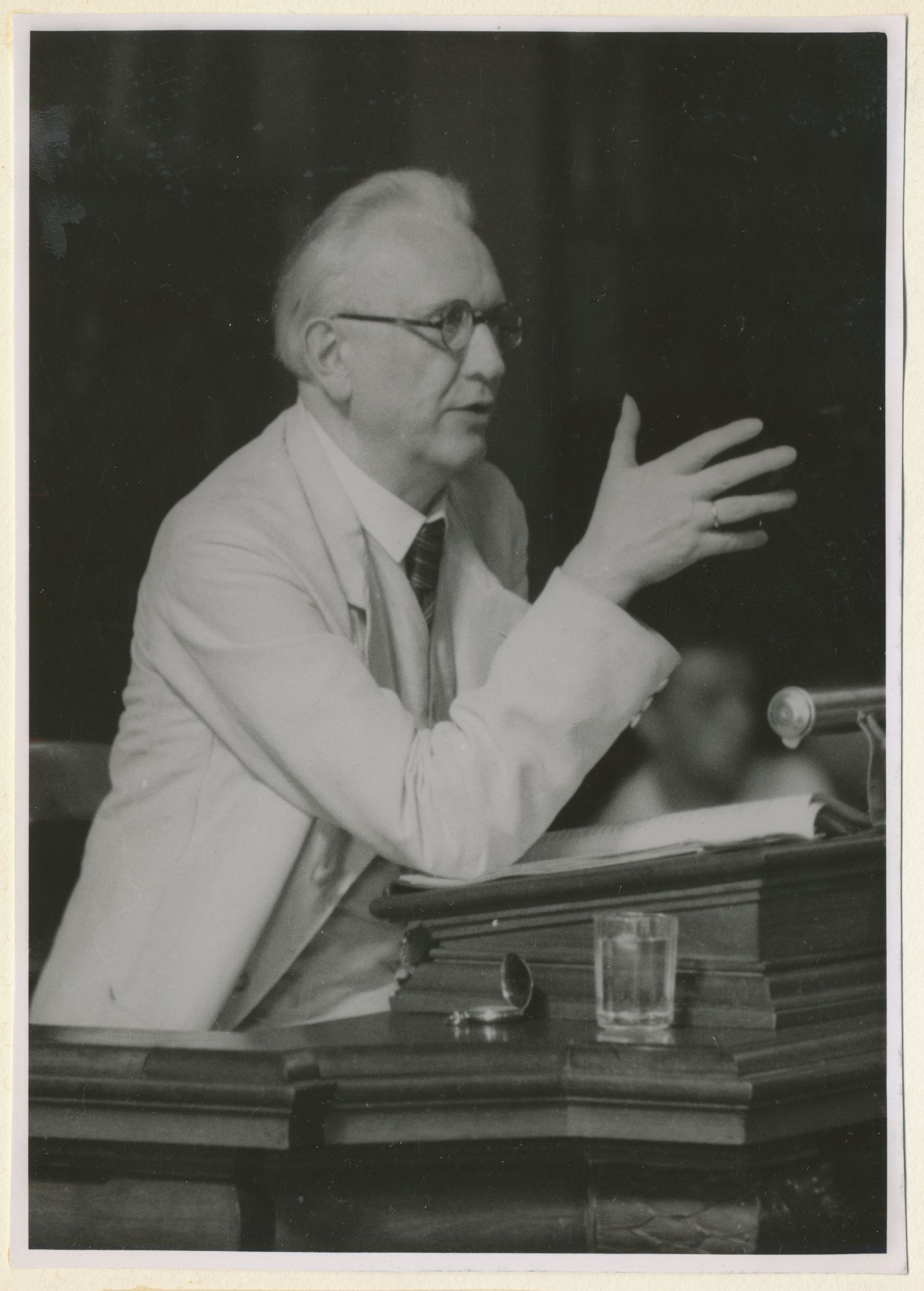

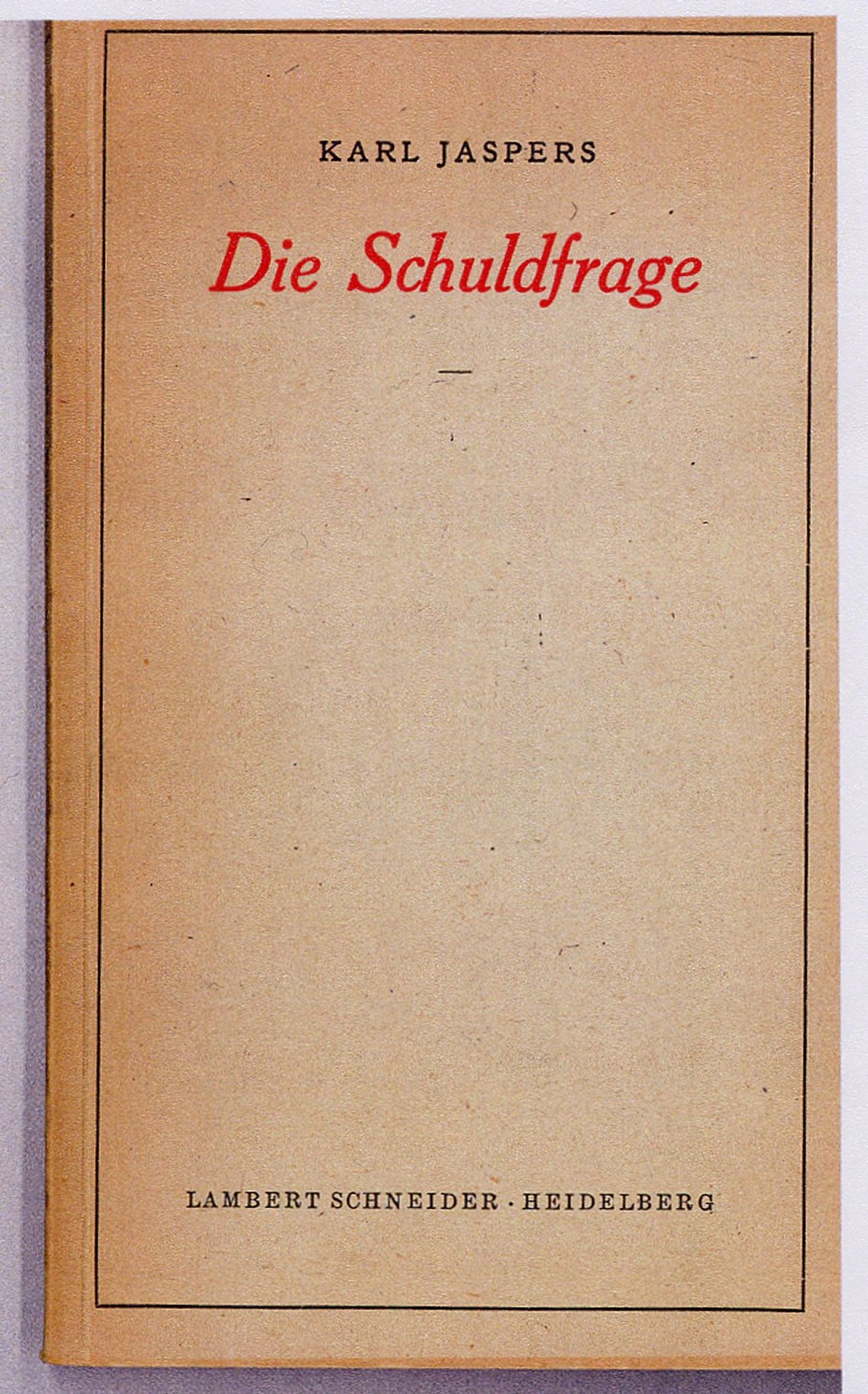

Немецкий философ и психиатр Карл Ясперс написал «Вопрос о виновности» в послевоенные месяцы, когда Германия только вошла в глубокий кризис после поражения во Второй мировой. В этом трактате, опубликованном в 1946 году во время Нюрнбергских судебных процессов, он анализирует, насколько немецкий народ несет ответственность за преступления нацистского режима.

Ясперс выделяет несколько видов вины, с которыми может столкнуться человек: уголовную, моральную, политическую и метафизическую — и объясняет, как общество может переосмыслить национальную идентичность и пойти по пути преобразования, чтобы избежать повторения трагедий прошлого.

В чем именно состоят разные типы ответственности по Ясперсу, рассказывает исследователь Сергей Финогин в статье о способах осознания и преодоления чувства вины за творимое в мире зло.

В конце мая 1945 года в центре Берлина на одном из разбомбленных домов появилась надпись Ihr seid alle schuldig! («вы все виновны»). Спустя некоторое время 63-летний немецкий философ Карл Ясперс, житель Берлина, опальный при национал-социализме профессор, живший все эти восемь лет на пенсию и писавший в стол, начинает работу над небольшим трактатом «Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии», заканчивая его в Нюрнберге «под стук молотков, сооружавших виселицы».

Эта работа представляет собой развернутую реакцию на вменение вины немецкому народу.

Незаданный вопрос, скрытый в приведенной ультимативной фразе, должен бы прозвучать так: возможно ли вменять вину целому народу? Ясперс отвечает на него и утвердительно и отрицательно, предварительно разделив понятие вины на пять типов. Нас интересует прежде всего пятый, ставший наиболее инновационным понятием и, как кажется, наиболее релевантным в нынешних обстоятельствах, но прежде обсудим остальные.

«Рок каждого человека — быть впутанным в уклад власти»

Основания для первого типа вины возникают сразу, когда человек рождается и его жизнь начинает формироваться при содействии государства.

«Это рок каждого человека — быть впутанным в уклад власти, благодаря которому он живет. Это неизбежная вина всех, вина человеческого бытия».

Люди по природе склонны к общежительству, у них есть необходимость не просто жить вместе, но жить вместе хорошо, достигая успехов в разных областях. Для этого они свою коллективную волю сосредотачивают в институциональном субъекте — парламенте, кайзере, правительстве и проч. Этот субъект «превращает» биологическое существо в человеческое, давая ему образование, обеспечивая возможность поддерживать жизнь и проявлять свою индивидуальность. Этот же субъект во все исторические эпохи совершает морально дурные поступки, иногда вопиющего характера. Отсюда возникает впутанность каждого в дела власти.

«Можно подумать: но ведь есть же люди полностью аполитичные, жившие вне общества, монахи, например, отшельники, ученые, исследователи, художники. Если они действительно аполитичны, то на них-то вина не лежит. Но политическая ответственность лежит и на них, потому что и они обязаны своей жизнью данному государственному укладу».

Можно было бы оппонировать Ясперсу, что он упускает роль противоречий в формировании реальности. Общество состоит из групп с разными интересами, и отстаивающая свои интересы группа вынуждает субъекта власти считаться с собой и удовлетворять свои требования, поэтому можно предположить: та часть государства, которая обеспечивает жизнь и процветание, появилась за счет борьбы масс за права и доступ к благам, а устраивающая террор, деспотизм и войны — это другая часть [общества], не имеющая отношения к первой.

Но с другой стороны, эмпирически мы видим сцепку хозяйственных, производственных, человеческих капиталов, задействованных одновременно и в заботе о благосостоянии мирных граждан, и в осуществлении военных действий. Поэтому этот аргумент хоть и справедлив, оставляет имманентную вину в силе.

Она представляет собой вину в наиболее общем виде, из нее не должно следовать ни юридической ответственности, ни мук совести, её нельзя вменить. По Ясперсу она является частью человеческой природы. Понимание этой вины предполагает, что для превозношения над другими из чувства собственной моральной безупречности не может быть оснований.

Уголовная вина — как следствие преступлений

«Преступления состоят в объективно доказуемых действиях, нарушающих недвусмысленные законы». Уголовному типу вины Ясперс уделяет меньше всего внимания, хотя тут есть что проблематизировать, ибо, например, подсудимые Нюрнбергского трибунала нарушили принципы прежде всего естественного права, которое до этого не было зафиксировано в международных документах, а немецкие законы нацистские преступники не нарушали.

Специфика уголовной вины в том, что она проистекает только из направленных и осознанных действий, приведших к смерти и страданиям людей, и такие действия караются заключением или смертью. Поэтому те, кто подчинялись людям, совершавшим преступления, служили с ними, сотрудничали в военных и гражданских сферах, создавали инфраструктуру, но не призывали публично к насилию, и не совершали его напрямую, не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Это важный момент, потому что в надписи «вы все виновны» можно прочитать: «вы все каким-то образом зарабатывали деньги, занимались своей профессией, а значит, вольно или невольно помогали тем, кто совершал преступления, поэтому вы тоже виновны и должны нести наказание». С точки зрения Ясперса — не должны. Такие действия относятся к первому типу вины. К изначальной впутаности каждого в дела власти. Поэтому с этой точки зрения надпись несправедлива.

Политическая ответственность

В отношении третьего типа Ясперс в основном использует слово «ответственность» вместо «вина», не поясняя отличие одного от другого, это стоило бы сделать. Вина предполагает наказание за совершенные действия, а ответственность — нет.

Взять на себя ответственность значит осознать себя как часть общества, которое было ресурсом для совершения преступлений. Из этого осознания следуют принципиальные следствия.

Взяв ответственность, гражданин безропотно принимает последствия действий общества, к которому он принадлежит: экономические трудности, материальные лишения, санкции по отношению к культуре своей страны. Он также с пониманием относится к злоречивой молве со стороны пострадавших и наблюдавших, даже если эта молва превышает нормы естественной справедливости. Готовность к этому и сопутствующее ей мужество делают индивида политическим субъектом.

Если он встает в позицию запирательства (мол, «я тут ни при чем, я частный человек и отвечаю только за себя»), то таким образом выключает себя из политического поля. Если индивид становится в позицию, что он «ни при чем», то таким окажется его статус и в будущей мирной жизни.

Беря на себя ответственность и соглашаясь испытывать последствия, гражданин показывает: «Я был частью этого общества и остаюсь ей, следовательно, у меня есть право в дальнейшем участвовать в политической жизни [страны], влиять на решения об общей судьбе».

То есть у взятия ответственности двойная роль: это и моральный акт, как бы позиция смирения перед жертвами, но это и субъективирующий акт — делающий активным, зачинающий гражданскую легитимность.

Важно, что взятие ответственности — это жест, говорящий «я не мог контролировать действия этого государства и, несмотря на это, соглашаюсь испытывать на себе последствия его действий». Эта логика, с одной стороны, несколько иррациональна, с другой, укоренена в естественном чувстве справедливости. Исходя из этого чувства мы, например, считаем правильным, что родители возмещают ущерб, нанесенный кому-то их детьми.

В похожую позицию становится берущий ответственность за действия государства — как более зрелый и сильный по отношению к менее. Пусть даже эта зрелость и сила фиктивны и «фантазмичны», но этот фантазм становится основой для общего политического чувства, на котором может быть основано будущее.

Вина национального духа

Речь о вине народа, совершившего преступления из-за якобы присущего гражданам этого народа особенного типа зла. Поначалу Ясперс резок:

«Абсурдно морально обвинять какой-либо народ в целом. Не существует такого характера народа, чтобы каждое определенное лицо, принадлежащее к данному народу, им обладало».

«Мировое мнение, возлагающее на народ коллективную вину, — это факт такого же рода, как-то, что тысячи лет думали и говорили: евреи виноваты в том, что Иисус был распят».

Но далее есть рассуждения, вносящие двусмысленность в эту позицию: «Мы были германскими гражданами, когда совершал преступления режим, называвший себя немецким, притязавший быть Германией и с виду».

Из дальнейших рассуждений следует, что Германия — это часть человечества, и то, что всегда было в нем потенциально возможно, стало актуальным в этой стране в чудовищных формах.

Но нельзя провести такую логику: немцы — люди, и поскольку они как таковые совершали преступления, то ответственность лежит на всем человечестве.

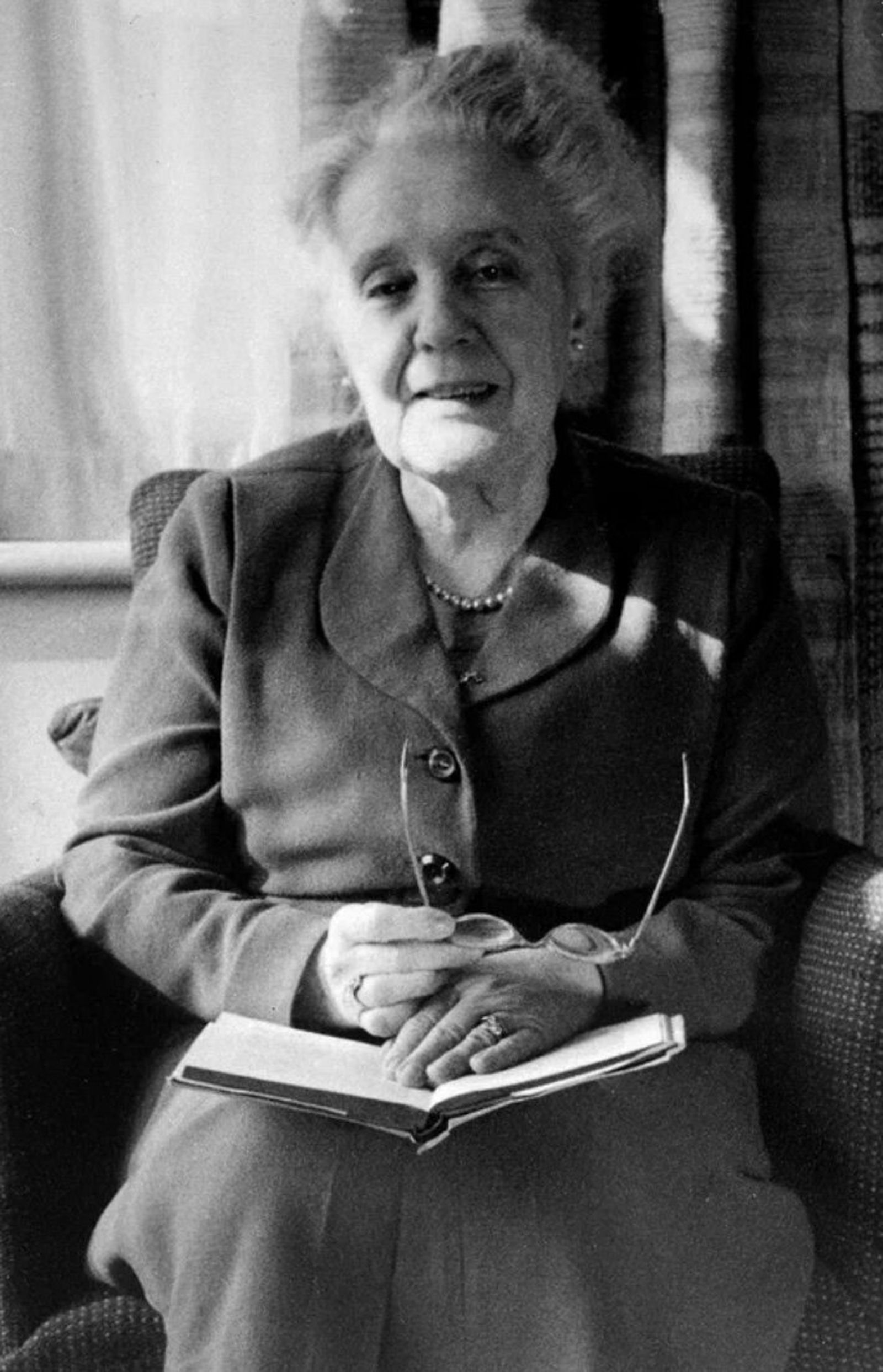

Ханна Арендт, разрешая апорию национального/общечеловеческого, приходит к выводу, что ответственность за зло национал-социализма несет человечество в целом. Для Ясперса это отчасти верно, но немец не имеет права пользоваться этим как аргументом для защиты своей нации, ибо он, помимо того, что относится к человечеству, в своей конкретной жизни явлется частью конкретного общества, и как часть этого общества [а не как абстрактная часть человечества] должен быть оценен и собой, и другими.

Метафизическая вина

Пятый тип вины — основная новация Ясперса и наименее проясненное им понятие. Возможно, его прояснение поможет разобраться в причинах психологического состояния многих людей сегодня.

Метафизическая вина выходит за пределы морального, юридического и логического, и вмещает в себя страх, тревогу и состояния вокруг них.

Так, Ясперс пишет:

«Есть такая солидарность между людьми как таковыми, которая делает каждого тоже ответственным за всякое зло, за всякую несправедливость в мире, особенно за преступления, совершаемые в его присутствии или с его ведома. Если я не делаю, что могу, чтобы предотвратить их, я тоже виновен. Если я не рискнул своей жизнью, чтобы предотвратить убийство других, но при этом присутствовал, я чувствую себя виноватым таким образом, что никакие юридические, политические и моральные объяснения тут не подходят. То, что я продолжаю жить, когда такое случилось, ложится на меня неизгладимой виной».

Основное тут, это специфическое понятие вины, о котором речь идёт в конце, но чтобы его разобрать, следует начать с солидарности. Существование "солидарности между всеми людьми" кажется слабым ходом — она постулируется, но не обосновывается, будто автор приглашает читателя просто разделить интуитивное чувство солидарности.

Для обоснования этого чувства обратимся к книге Джудит Батлер «Сила ненасилия». В ней философ ищет ответ на вопрос: почему, если насилие выгодно и часто является эффективным способом добиться желаемого, нужно предпочесть ненасилие?

На пути разрешения этих вопросов Батлер обращается к главной теории морали Нового времени, описанной в книге Иммануила Канта «Основы метафизики нравственности». По Канту, поступать морально велит чувство долга. Но долг - это не заранее существующий набор дидактических формул, изначально он пуст и формулирует себя в конкретной ситуации. Когда человек чувствует, что в этой ситуации он должен поступить так-то и так-то.

У инстанции долга есть глубокий антропологический смысл, и заключается он в том, что долг (совесть) — это то, на что субъект может опереться в себе самом при принятии решений (а не на, например, церковь, религию, моральные авторитеты, идеологию). Долг — это важная внутренняя инстанция для человека, вышедшего из состояния несовершеннолетия, «человека эпохи Просвещения».

Кант разграничивает априорное и апостериорное знание. Первое присутствует в человеке до всякого опыта, а второе появляется с опытом и на нем основано. Важно, что априорные, изначально находящиеся в сознании принципы не зависят от внешних условий и единственные могут быть источником свободы и самостоятельности индивида. И моральных действий.

То есть моральный поступок — это поступок, основания которого находятся в самой человеческой природе и не обусловлены обстоятельствами вокруг.

Моральный поступок исходит из представления о том, как должно быть. Чтобы совершить моральный поступок, человеку следует спросить самого себя: «Хотел бы я жить в мире, в котором люди исходят из той же интенции, из которой сейчас исхожу я?» Если ответ да, то его интенция моральна и можно смело в соответствии с ней поступать.

Представив мир, в котором хотел бы жить, человек действует в реальности так, как хотел бы, чтоб действовали все люди в мире идеальном. Если же он действует иначе, то впадает в противоречие: то есть поступает так, как не хотел бы, чтобы поступали люди в принципе. А поскольку он человек, то значит, не хочет, чтоб он так поступал, но тем не менее намерен так поступить. По Канту, чтобы исключить подобные противоречия, следует руководствоваться разумом, а не чувствами и сиюминутной выгодой.

Это сильный ход, но предлагаемая модель действенна только в таком социальном мире и духовной атмосфере, в которых на первом месте стоит разум, а не, например, эмоции, эгоизм, психическое здоровье или безопасность. Кроме того, часто человек действует так, как не хотел бы, чтобы действовали другие, оправдывая себя тем, что ему именно в этот момент и в этой ситуации можно. И часто эти действия связаны с насилием.

Что тогда делать? Батлер предлагает согласиться с Кантом в том, что истоки морального поступка априорны, но их надо понять не как моральное ощущение идеального мира, а как фантазм.

У этого феномена двоякая топология — частично он укоренен в бессознательном, частично может быть представлен в сознании. Он включает в себя проекции и интроекции, влечения и отторжения, сцены из раннего детства.

Батлер ссылается на теорию фантазма Мелани Кляйн, которая пишет, что истоки фантазма — в опыте, предшествующем появлению Я. Он [фантазм] возникает во младенчестве, когда еще нет разделения объекта и субъекта, а есть переживание чистой связанности, внутри которой пульсирует некоторая драматургия хорошего и плохого, голода и удовлетворения, боли и удовольствия. Вскоре этот мир нерасчлененности вытесняется, и человек капсулируется в отдельную личность, но при этом, как пишет Батлер:

«На каком-то первичном уровне (уровне фантазма) человек признает, что его собственная жизнь тесно связана с другой жизнью, и хотя эта зависимость меняет форму (от связанности с матерью к связанностью с социальным миром), я бы сказала, что она является психоаналитической основой для теории социальной связи».

Получается, что на уровне фантазма человек воспринимает абстрактное человечество вокруг себя как-то, что поддерживает его жизнь и с чем он связан примерно таким же образом, как был связан в младенчестве с матерью (или другим значимым взрослым), которая поддерживала его жизнь. Исходя из этого, если человек поступает так, как не хотел бы, чтобы поступали другие, то на уровне фантазма он причиняет вред тому, что поддерживает его собственную жизнь.

На рациональном уровне это, конечно, абсурд — другой человек часто незнакомец, которого мы знать не знаем.

Но с точки зрения фантазма он является частью того мира взаимосвязанности, которая поддерживает самость каждого из нас.

Если человек поступает другим насильственно, то сам становится более уязвимым, в нем поселяется неосознаваемая уверенность: если он так поступил с другим, то с ним могут поступить так же.

Насилие в долгосрочной перспективе невыгодно — мир видится опасным, а это в свою очередь наносит вред психике.

Таким образом, если, по Канту, надо действовать в соответствии с моральным долгом, потому что так велит разум, то, по Батлер, потому что это делает субъекта более здоровым, избавленным от чувства вины, проявляющейся в тревоге, напряжении, депрессии.

В связи с этим вспоминается знаменитая проповедь Джона Донна, в конце которой он сказал: «Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе». То есть: не спрашивай кто умер, это часть тебя умерла, это в каком-то смысле ты и умер. Здесь передается идея всеобщей связанности на уровне фантазма, которую позднее открыл психоанализ.

Слова Ясперса о солидарности имеют много общего со связанностью, описанной Батлер: «В конце концов, это первичное состояние, в котором выживание обеспечивается всегда за счет отчасти непереносимой зависимости, не до конца оставляет нас, когда мы вырастаем».

Ясперс пишет нечто похожее о связи между людьми: «То, что где-то среди людей действует обязательная потребность жить либо вместе, либо вовсе не жить, если над кем-то чинят зло или идет дележ физических средств к жизни, это как раз и составляет человеческую сущность».

Ясперс, говоря о негативных чувствах, связанных с метафизической виной, указывает на чувство тщетности своего Я. Исходя из логики Батлер, это может возникнуть из-за бессознательного понимания, что, если я не рискнул жизнью, чтобы спасти другого, то и другие не рискнут, чтобы спасти меня, а значит, я в опасности. И это часть того комплекса переживаний, который Ясперс называет метафизической виной.

Ясперс подчеркивает, что никто не имеет права вменить метафизическую вину, например обвинить, что кто-то не пошел на риск, чтобы воспрепятствовать злу.

К осознанию этой вины человек приходит сам и испытывает негативные переживания, преобразовать которые помогает осознание их природы.

Дефицит всеобщности и преодоление вины

В работе «Религия в пределах только разума» Иммануил Кант выделяет четыре вида зла. В нашем исследовании важен первый — когда человек приводит требования морального долга в компромисс с действительностью и исполняет его лишь частично. Такое поведение свойственно всем людям, а этот вид зла — присущ реальности. По Канту, абсолютно благое возможно только в разуме, в опыте оно искажается. В этом есть что-то подкупающе демократичное, ведь получается, что «все мы не очень». Все приводят идеальные требования долга в соответствии с наличными обстоятельствами.

Иногда долг требует того, что не приведет ни к чему хорошему (например, если обыватель немец попытался бы противостоять гестаповцам и защитить своих еврейских соседей). Славой Жижек сравнивает кантовский моральный долг с садистом у де Сада, поскольку этот долг предъявляет человеку требования, выполнение которых может привести к страданиям и смерти. Требования долга часто садистически иррациональны.

(С другой стороны, если бы обыватели немцы оказали вооруженное сопротивление национал-социалистам, то задача, которую ставит моральный долг перед каждым (сопротивляться), была бы не столь невыполнима и иррациональна. Поэтому обратная сторона садизма морального долга, это дефицит всеобщности.)

В культуре принято, что спасать других от насилия - это правильно. Но одновременно принято, что не стоит рисковать кого-то спасать, когда сам погибнешь и никого не спасёшь. Метафизическая вина это второе обстоятельство не учитывает. Она наваливается на человека не взирая ни на какие разумные оправдания (моя попытка спасти не привела бы ни к чему хорошему, я бы сам погиб).

Исходя из вышеописанного, метафизическая вина и сопутствующие ей негативные чувства, вероятно, могут преодолеваться через политическую вовлечённость, агитацию, внимание к индивидуальным судьбам. Помимо прямой прагматики, эта работа нужна для личного психологического здоровья.

Большой проект по деколонизации и экологическая повестка в этом свете тоже являются способом работы с метафизической виной. Это самотерапия общества по избавлению от груза прошлого и попытка искупить вину перед природой.

В тему:

Как судили нацистских преступников в Нюрнберге: оправдания военных, слезы банкиров и ложь бюрократов на процессе века

10 важных идей Канта. От критики суждения и императива нравственности до радости и сложности быть человеком

Джудит Батлер. «Заметки к перформативной теории собрания»: телесность демократии и достойная жизнь

![«Фантазм [вины] становится основой для общего политического чувства, на котором строится будущее» / Иллюстрация: Даниил Соловьев / Насколько виновен каждый из нас? Коллективная и индивидуальная ответственность в экзистенциальной философии — Discours.io «Фантазм [вины] становится основой для общего политического чувства, на котором строится будущее» / Иллюстрация: Даниил Соловьев / Насколько виновен каждый из нас? Коллективная и индивидуальная ответственность в экзистенциальной философии — Discours.io](https://assets.dscrs.site/unsafe/1600x/production/image/0bf8bb60-5f99-11ef-8f48-c1c1e02ce570.jpg)