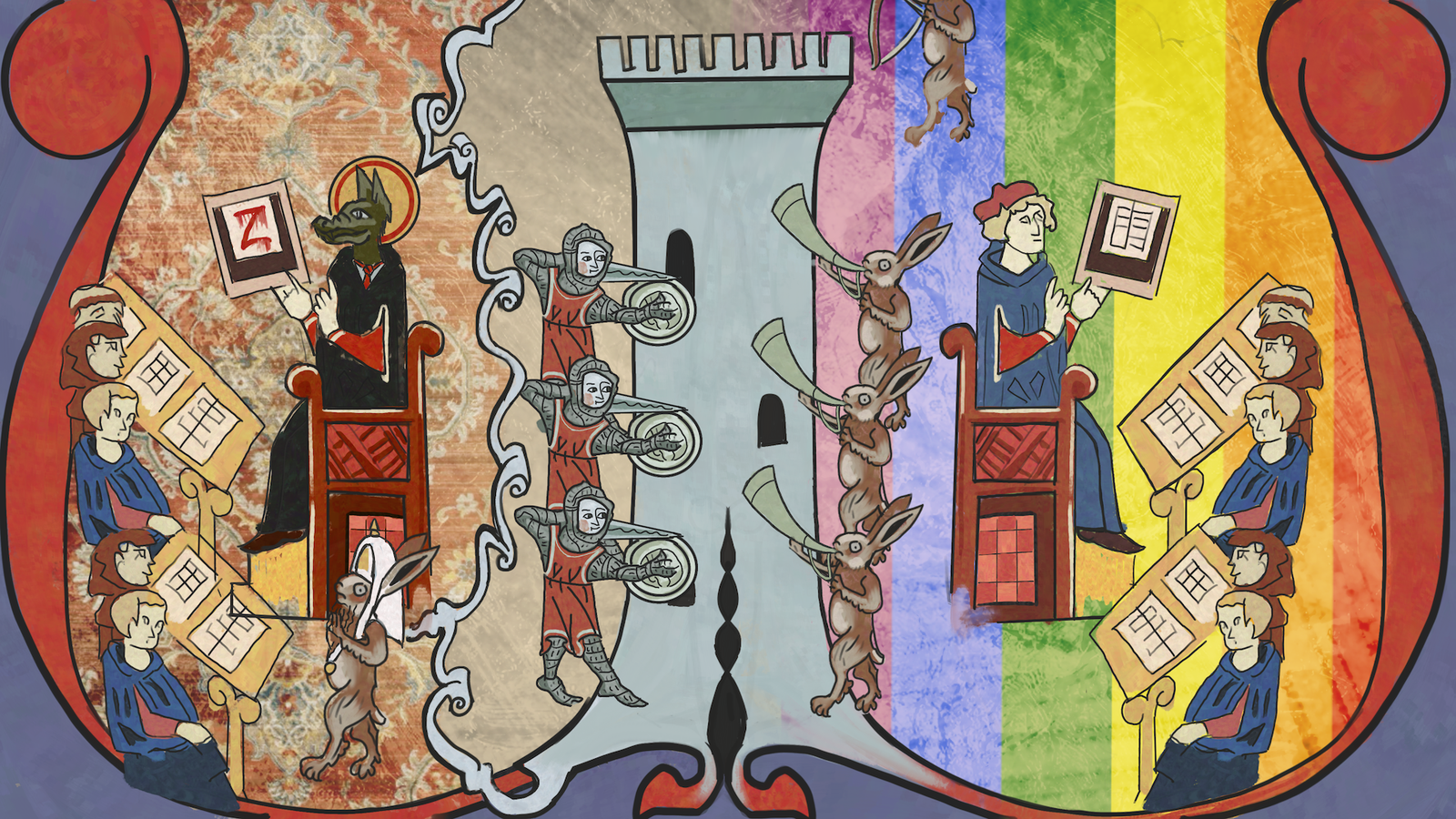

Свое понимание «традиционных ценностей» российские власти впервые в полном виде представили в указе 2022 года об основах политики по укреплению духовно-нравственных ценностей. К ним относятся, например, свобода, патриотизм, крепкая семья, приоритет духовного над материальным, гуманизм, коллективизм и другие. Почему именно эти ценности избрало правительство и как менялись представления о «правильном» и «неправильном» в разных странах на протяжении веков? В социокультурном исследовании журналист Вячеслав Зобов объясняет, что влияет на общественные ценности и устойчивость обычаев, откуда в России появилась традиция вешать ковры на стены и о чем она говорит, а также при каких условиях самовыражение и качество жизни становятся для граждан важнее мнения лидеров страны.

С 2017 года в России существует Фонд президентских грантов. Он занимается распределением бюджетных средств на общественно-культурные проекты, которые планируют реализовать некоммерческие организации. Финансирование осуществляется на конкурсной основе. То есть учреждения подают на рассмотрение свои заявки, члены экспертной комиссии оценивают их по нескольким критериям (значимость, бюджет, размер софинансирования, объем партнерской поддержки и т. д.) и выставляют свои оценки. Авторам, работы которых получили наивысшие баллы, вручаются деньги.

За 2023 год было поддержано почти 5 тыс. проектов. В общей сложности на их реализацию выделено около 12,5 млрд рублей.

Чтобы получить государственную поддержку, заявляемый проект должен быть социально значим, то есть отвечать запросам государства. Сюда включаются: «социальное обслуживание», «охрана здоровья», «поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», «укрепление межнационального и межрелигиозного согласия», «сохранение исторической памяти». Особое внимание уделяется разработкам на наиболее актуальные темы: в 2022–2023 годах это специальная военная операция на территории Украины и популяризация национальных традиционных культурных ценностей. Любопытно, что обе темы нередко дополняют друг друга.

Так, авторы проекта «Непобедимая Россия» пишут о депатриотизации и влиянии на молодежь чуждых ценностей, а в качестве решения проблемы предлагают проводить «Уроки мужества», на которых будет подчеркиваться престижность военной службы. В рамках проекта «Живая история» из школьников предлагается сделать «бойцов информационного фронта» для противостояния негативным тенденциям, ведущим к разрушению национальной идентичности русского человека. И даже цитата, предваряющая этот текст, представляет собой сборную солянку из описаний нескольких проектов-победителей.

Но что общество и государство вкладывают в понятие традиционных культурных ценностей? Как и для чего они используются правительством и обычными гражданами? Действительно ли отечественной культуре что-то угрожает и чужды ли россиянам культурные нормы других стран?

Глава 1. Кто не помнит о своем прошлом…

Вопросы о культуре всегда крайне сложны. Существует множество определений этого понятия, есть различные подходы к его осмыслению, имеются отдельные виды культур (художественная, экономическая, религиозная, физическая и т. д.), которые стоит рассматривать по отдельности. В наиболее же общем понимании под культурой подразумевается совокупность материальной и духовной деятельности человека, в которой отражаются главенствующие в определенный момент времени идеи, определяющие нормы поведения и способствующие формированию личности и социума. Проще говоря, культура рассказывает о том, кто мы есть, и говорит, какими нам следует (или не следует) быть.

Безусловно, у каждого человека имеется свой жизненный и культурный опыт. Даже сложные исторические периоды откладываются в голове по-разному. Так, кому-то пандемия коронавируса запомнится страшными больничными коридорами и смертями близких людей, в то время как другие будут с ностальгией вспоминать самоизоляцию, расцвет стриминговых сервисов и чувство международного единения. Оба взгляда имеют место быть, но в исторической перспективе внимание будет сосредоточено на восприятии, которое сложилось у большинства.

Дело в том, что существует так называемая социальная или, иначе, историческая память. Под ней понимается накопленный народом коллективный житейский опыт, оформленный в виде системы общественных институтов, плодов научной и творческой деятельности, информации о прошлом, передаваемой в устном и письменном виде. Сюда включаются реальные факты, вымышленные сюжеты (сказки, мифы, легенды), произведения искусства, технические изобретения и даже эмоции, испытываемые широкими массами в связи с теми или иными потрясениями. Весь этот багаж передается из поколения в поколение, постепенно становясь частью культурной идентичности народа. А из-за разности условий развития (климатическая зона, доступность пищи и воды, участие в конфликтах и т. д.) мы можем наблюдать параллельное существование не похожих друг на друга взглядов. Именно поэтому представителям одних культур могут показаться странными обычаи, считающиеся нормой в других.

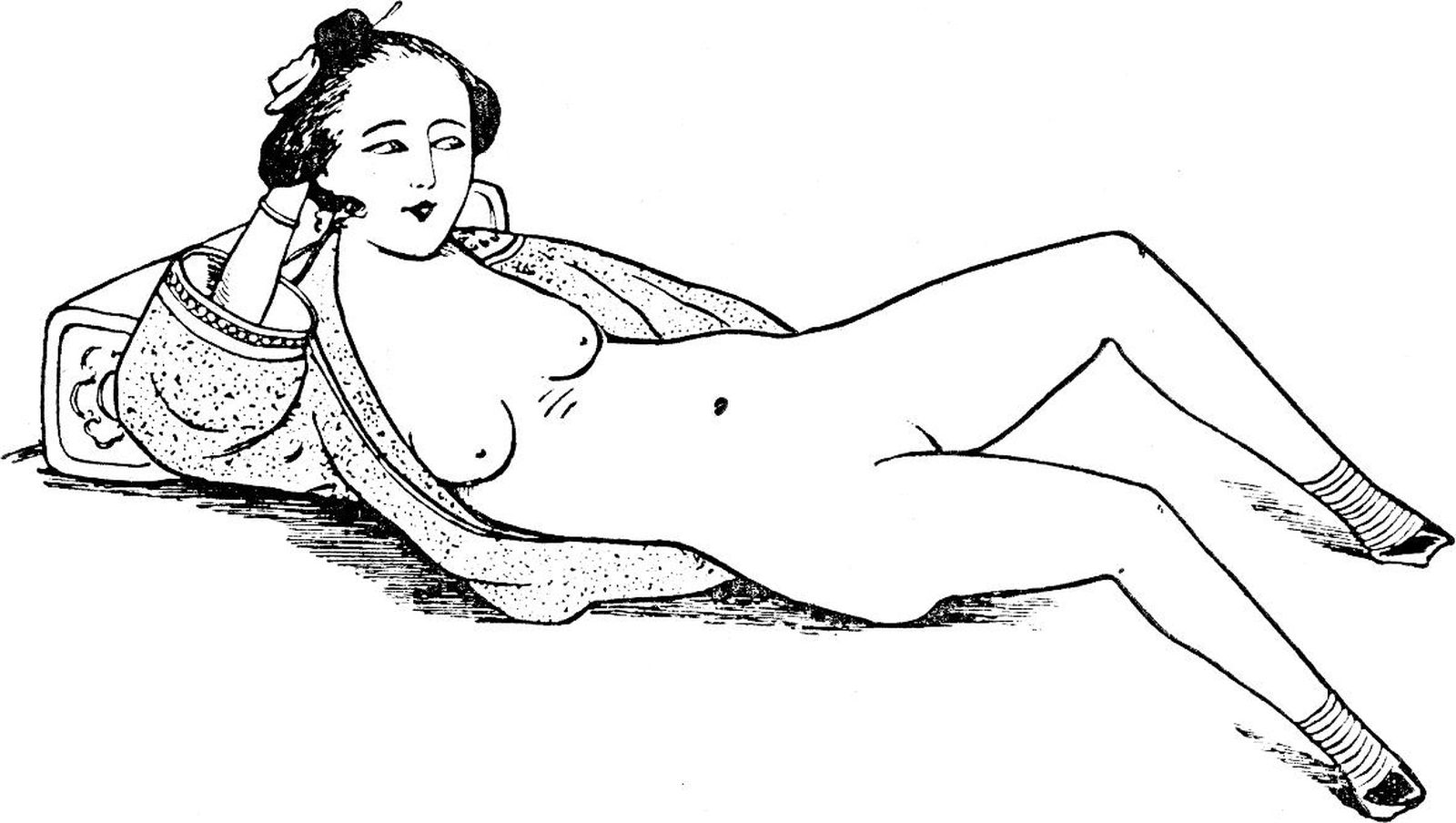

Наглядный пример — отношение к сексу. Так, в Европе, где на протяжении многих веков главенствовала христианская мораль, интимная близость табуировалась церковью и подавалась в качестве запретного, греховного искушения, которого следовало сторониться. Секс одобрялся лишь как инструмент для продолжения рода и потому крайне редко становился предметом общественного дискурса. В то же время на Востоке интимные контакты существовали как неотъемлемый элемент социальной и даже религиозной жизни, вследствие чего не воспринимались постыдными или неправильными. В дальнейшем это даже сформировало в умах европейцев образ Востока как сказочного места, где безнаказанно и, самое главное, без церковного и общественного осуждения можно удовлетворить самые смелые эротические фантазии.

«На Западе эротика ассоциировалась с виной и подавлялась, на Востоке процветала идея гарема, обладания множеством сексуальных партнерш и царило убеждение (не важно, верное или ошибочное), что для мужчины естественно и даже полезно наслаждаться ласками сразу многих женщин и что должен существовать особый „класс“ женщин для удовлетворения желаний, на Западе считавшихся незаконными и нездоровыми, а потому подлежащих подавлению.

Если западный мужчина становился на Востоке сексуальным владыкой, это происходило оттого, что он быстро усваивал восточную эротическую культуру, которая всегда относилась к половым потребностям человека более откровенно и менее брезгливо, чем западная христианская, ставившая выше всего верность единственному партнеру на протяжении всей жизни и связывавшая с грехом понятие секса для наслаждения».

Ричард Бернстайн «Восток, Запад и секс. История опасных связей»

Любопытно, что из-за европейского колониализма и распространения христианской веры, а также глобализации жители Европы стали более раскрепощенными, в то время как на Востоке вестернизация, что весьма иронично, привела к большей закрытости сексуальных отношений. То есть культурные нормы не являются чем-то незыблемым. Они вполне подвержены трансформации, а то и полному искоренению.

Так, в Китае начиная с X века существовала традиция бинтования ног. В юном возрасте девочкам ломали кости ступней, а после очень туго связывали, чтобы сращивание происходило «неправильно». В результате получались маленькие ножки, которые называли «лотосовыми». Они являлись символом цивилизованности и принадлежности к высшему обществу, а еще считались очень эротичными (если не снимать носки и обувь). От размера ступни в самом прямом смысле зависел престиж невесты. При этом женщины получали серьезные травмы, которые порой лишали их возможности ходить. В середине XX века от обычая удалось избавиться при помощи государственного запрета и пропаганды образа сильной спортивной девушки.

Точно так же, например, с приходом нового времени ушли в прошлое популярные в Европе XIV–XIX веков дуэли, призванные разрешить разногласия почтенных господ.

Неожиданный факт. В 2018 году на рассмотрение Госдумы России представили законопроект Дуэльного кодекса, в котором регламентировались причины проведения дуэлей, права и обязанности сторон, виды оружия и даже одежда противников. Позже автор проекта заявил, что хотел заставить чиновников задуматься о том, что в правовом государстве вопросы должны решаться в суде, а не угрозами физической расправы.

Еще один пример исчезающей культурной традиции — ковры на стенах. В России они появились в XIX веке, после русско-турецкой войны. Офицеры и помещики вдохновились экзотической традицией кочевников, издревле украшавших стены временных жилищ коврами в целях теплоизоляции, и стали поступать похожим образом. Разумеется, в российских интерьерах свое функциональное назначение элемент потерял, став лишь необычным декором. И, казалось бы, модная тенденция должна была быстро исчезнуть, но во времена СССР она внезапно обрела новую жизнь. Причем случилось своеобразное возвращение к корням, так как люди стали вешать ковры, чтобы утеплить помещения и обеспечить шумоизоляцию (а еще сэкономить на обоях и не дать дорогому ковру быстро износиться). Сейчас подобный дизайн превратился в интернет-мем и в реальной жизни встречается уже нечасто.

Но некоторые культурные нормы спокойно переживают тысячелетия и закрепляются в обществе только прочнее. Взять, к примеру, брак. Он впервые оформился в качестве союза двух людей еще в каменном веке и смог дойти до наших дней в этой же форме, несмотря на значительные перемены во всех сферах жизни.

Что же влияет на жизнеспособность традиций? Почему некоторые из них становятся чем-то устойчивым и общепринятым, а другие уходят в небытие? Вероятнее всего, дело в банальном удобстве, функциональности и способности к трансформации.

Взгляд народа (и каждого человека в нем) на мир формируется с течением времени. Происходит своеобразный естественный отбор, в ходе которого отсекается все ненужное и неполезное, а остается лишь наиболее удобное и универсальное. Выдающиеся произведения искусства, память о значимых событиях (как первый полет человека в космос), отдельные элементы окружающей действительности, правила поведения в обществе, основанные на опыте предков, — становятся культурными ценностями. Они закрепляются в массовом сознании и нередко проявляются в ритуалах и традициях, как правило, имеющих, с одной стороны, сакральное назначение, а с другой, выполняющих прикладную роль. Тот же брак с самых первых дней своего существования символично связывал вместе людей (как правило, двух), но делалось это с определенной целью — сформировать стабильную ячейку общества для воспитания и сохранения жизни будущему поколению. Ровно то же самое касается и общепринятых правил, например «не убий». Являясь одной из десяти заповедей, оно, с одной стороны, регулировало отношение человека с богом, а с другой, было призвано поддерживать порядок «на земле».

Без подобных норм человечеству просто не удалось бы нормально развиваться. Не менее очевидно и то, что за развитием следуют перемены, затрагивающие в том числе традиции.

Каким бы непоколебимым ни казался закон или общественный институт, для его успешного существования требуется трансформация под текущие реалии.

Так, в средневековой Европе разводы осуждались, ибо разлад родителей ставил под угрозу выживание ребенка, но в наши дни такая опасность практически отсутствует и в том числе поэтому аннулирование брака превратилось в обыденную процедуру. Не менее гибким оказался и запрет на убийство, который получил специфическую трактовку, в частности, из-за ведения войн. Так, Аврелий Августин в трактате «О граде Божьем» на основе анализа священного писания выразил мнение, что лишение другого человека жизни допустимо, когда речь идет об исполнении божественной воли или противостоянии злу.

«Впрочем, тот же самый божественный авторитет допускает и некоторые исключения из запрета убивать человека. Но это относится к тем случаям, когда повелевает убивать сам Бог, или через закон, или же особым относительно того или иного лица распоряжением. В этом случае не тот убивает, кто обязан служить повелевшему, как и меч служит орудием тому, кто им пользуется. И поэтому заповеди „не убивай“ отнюдь не преступают те, которые ведут войны по велению Божию или, будучи в силу Его законов, т. е. в силу самого разумного и справедливого распоряжения, представителями общественной власти, наказывают злодеев смертью. Итак, за исключением тех, кому повелевает убивать или правосудный закон, или непосредственно сам Бог, источник правосудия, всякий, кто убивает себя ли самого, или кого иного, становится повинным в человекоубийстве».

Аврелий Августин «О граде Божьем»

Трансформация ценностей может происходить и естественным путем — под влиянием глобальных перемен. Так, американский социолог Рональд Инглхарт на базе многолетнего изучения общественных настроений в разных странах вывел теорию межгенерационного изменения, согласно которой эволюция базовых ценностей (то есть тех, что преобладают в определенном месте в конкретный промежуток времени) проистекает из значительных различий в качестве жизни представителей разных поколений.

Наиболее отчетливо это прослеживается на примере XX века. Дело в том, что в первой его половине люди столкнулись с большими потрясениями: в США экономический кризис (Великая депрессия), в Европе Первая и Вторая мировые войны, а в России революция, кампания по раскулачиванию, голодомор и Великая Отечественная. Множество людей длительное время находились буквально на грани смерти и были вынуждены делать все, чтобы обеспечить себе и близким хотя бы минимальные условия для существования. Это привело к формированию ценностей выживания, к которым относятся материальные блага, безопасность и следование за «спасительным» авторитетом. Интересно, что все эти черты неплохо отражены в художественных произведениях, рассказывающих о выживании группы людей в изоляции (например, в романе Уильяма Голдинга «Повелитель мух» или телесериале «Остаться в живых»).

После Второй мировой войны в индустриальных странах произошел экономический рост, что постепенно привело к улучшению благосостояния граждан и повышению качества жизни. У нового поколения стали формироваться иные приоритеты, направленные уже не на выживание, а на саморазвитие. Люди стали стремиться к получению знаний, профессиональному росту и обретению личного счастья, задумались о собственных правах и свободах, равноправии и демократизации общества.

«Исторически беспрецедентная степень экономической безопасности, какую узнало послевоенное поколение в индустриальных обществах, вела к постепенному сдвигу приоритета от „материалистических“ ценностей (когда упор делается прежде всего на экономической и физической безопасности) к ценностям „постматериальным“ (когда на первый план выдвигаются самовыражение и качество жизни)».

Рональд Инглхарт «Постмодерн: меняющиеся ценности

и изменяющиеся общества»

На фоне всего этого появляется проблема, имя которой — «традиционные ценности». Практически каждому этот термин хорошо знаком, и у многих он даже не вызывает вопросов, так как в сознании давно сложился устойчивый образ традиции как чего-то неизменного, прошедшего сквозь века и хранящего в себе великую мудрость предков. Но, учитывая постоянное изменение культурных норм, можно ли вообще определить, какие ценности являются традиционными?

Интермедия: что такое традиционные ценности

Попытка разобраться с традиционными ценностями рано или поздно сталкивает исследователя с неразрешимыми противоречиями. Если взять за основу, что они представляют собой нормы, сформировавшиеся в обществе предков, возникает закономерный вопрос — а насколько далеко в прошлое нужно заглядывать? Например, стоит рассматривать время до крещения Руси или после? Причем в обоих случаях дополнительно придется понять, насколько до и насколько после. И что делать с ценностями, которые считаются традиционными в других обществах? А если эти самые общества проживают в одном государстве?

Подобных вопросов огромное множество, но попытка ответить на них чаще всего обречена на провал. Любой исследователь, даже твердо уверенный в существовании «традиционных ценностей» и осмысленно ищущий им оправдание в прошлом, в любом случае столкнется с обычаями, которые никак не вяжутся с нынешней ситуацией. Так, после принятия христианства на Руси церковь разрешала венчать девушек с 12 лет, а помимо этого существовали браки, в которых мальчиков женили на намного превосходящих их по возрасту девушках.

По собранным А. Я. Ефименко письменным данным 1745 и 1765 годов, в нижнедвинских волостях на 100 браков приходилось от ½ до 1/3 „равных“ (муж старше жены на 1–5 лет); остальную часть составляли неравные браки, в большинстве которых жены были намного старше мужей. Такое неравенство сохранялось и в XIX веке: женщина, бывало, вспоминала, что с печки снимала мужа, когда он уснет».

Татьяна Бернштам «Молодежь в обрядовой жизни

русской общины XIX — начала XX века»

Подобные нормы, ранее встречавшиеся во многих культурах, ныне почти везде считаются противозаконными, а значит, опираться конкретно на них запрещено. Тем не менее пропагандировать «традиционные ценности» среди широкого населения можно. Как это работает? Очень просто — за счет избирательного отношения к традициям и опоры лишь на те, что относительно удобно вписываются в современное социокультурное пространство.

«Традиционные ценности» не объективны. Они являются лишь отражением представлений группы людей о правильном и неправильном, норме и отклонении от нее в конкретный промежуток времени. Проще говоря, сейчас существование ранних браков в контексте разговора о «традиционных ценностях» либо игнорируется, либо осуждается, а вот идея создания семьи исключительно между мужчиной и женщиной для рождения и воспитания ребенка возводится в абсолют — до уровня самой естественной и обязательной составляющей жизни современного гражданина.

Что любопытно, в России в качестве примера «традиционной» семьи приводятся святые Петр и Феврония, которые пронесли любовь буквально до гроба и, по легенде, даже магическим образом оказались в одной могиле, хотя похоронены были в разных. А вот то, что они никогда не имели детей, умалчивается. Примерно так же в массовом сознании языческие и христианские обычаи уже давно слились воедино и образовали всем известные праздники Ивана Купалы и Масленицы, которые Православной церкви пришлось принять. Еще интереснее то, что они проводились даже во времена СССР, где многие годы шла борьба с любыми проявлениями религиозности.

Важно то, что восприятие традиционных ценностей можно формировать на основе внешних источников. Из-за этого порой возникает двойственный взгляд на те или иные события. Например, Великую Отечественную войну, с одной стороны, помнят как унесшую жизни миллионов людей и обозначают фразой «никогда больше», а с другой, приводят в качестве примера мужества, стойкости, храбрости и несокрушимости, для которых придумана формулировка «можем повторить». Это настроение еще в 1957 году уловил режиссер Михаил Калатозов, показав в финальных кадрах ленты «Летят журавли» одновременно радость от победного окончания войны и горечь потери любимого человека.

Распространенность тех или иных взглядов напрямую зависит от степени влияния группы, транслирующей идеи. Очевидно, что если «традиционные ценности» решает продвигать президент страны и правительство, то делается это по максимально возможному количеству каналов и сопровождается запретами всего того, что не подпадает под их представление о нормальности (например, гомосексуальности или идеологии чайлдфри). Более того, государство (в данном случае российское) обсуждает вопросы «традиционных ценностей» в группах, где заранее сформирован консенсус. То есть между собой общаются люди, имеющие примерно одинаковые взгляды (раз, два, три). Это исключает возможность разночтений и создает иллюзию того, что существуют ценности, которые одинаково воспринимаются всеми. Впрочем, в некотором роде они действительно существуют.

В основу ложатся самые базовые параметры, обеспечивающие стабильное существование общества: семья, религия, принятие власти и коллективизм, при котором общее важнее частного.

Все это действительно произрастает из древнейших времен, так как семья обеспечивала естественный прирост населения и взращивала здоровое потомство, религия объясняла явления (например, природные) и регулировала отношения в группе, власть принимала решения, способствующие выживанию, а коллективизм это самое выживание обеспечивал.

Эти же системы выделил и уже упомянутый Рональд Инглхарт. На основе многолетних опросов общественного мнения в разных странах он составил карту культурных ценностей, в которой отражены взгляды людей на жизнь и окружающий их мир.

Что любопытно, согласно этой карте, Россия по уровню опоры на «традиционные ценности» находится даже ниже уровня США, примерно наравне с Венгрией, Австрией и Швейцарией. Но вот ценности выживания у россиян выражены даже больше, чем у жителей Ирака. С чем это связано и, самое главное, к чему может привести?

Глава 2. …у того нет будущего

В 2017 году в ходе опроса «Левада-центра» (признан иностранным агентом) касательно религиозных воззрений россиян выяснилось, что в стране процветает «православный атеизм». Многие люди причислили себя к православию не из-за искренней веры, а на основе этнической принадлежности к русской нации. Получилась забавная статистика, согласно которой 50% респондентов, назвавших себя православными, в существование бога вовсе не верят.

И такие противоречивые отношения у россиян складываются не только с религией. В 2017 году благодаря исследованию ВЦИОМ по поводу празднования Дня народного единства выяснилось, что 43% респондентов не знают, что конкретно отмечается 4 ноября, а большинство опрошенных воспринимают этот день просто как дополнительный выходной. Другие социологические опросы свидетельствуют о том, что люди в России не чувствуют своей ответственности за происходящее в стране, не имеют желания ввязываться политику и мало беспокоятся по поводу вводимых санкций.

Такое пофигистичное отношение, на мой взгляд, сложилось из-за постоянной трансформации общественно-политической повестки. Чуть больше чем за сто лет Россия успела побывать империей с правителем в лице царя, тоталитарным коммунистическим государством, в котором долгое время процветал культ личности, демократией с периодически меняющейся главой, а затем встать на путь автократии с институтом президентства, стоящим над всеми ветвями власти.

«Выборы, хотя являются требованием демократии и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить. Потому что уже очевидно, что Путин будет избран».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,

комментируя свое отношение к процедуре выборов-2024 в стране

Вместе с политическими режимами резко менялись и взгляды на «правильное» и «неправильное». Если в царской России церковный институт занимал достаточно высокое положение, то при советской власти его резко отменили, ссылаясь на выдвинутое Карлом Марксом определение религии как опиума для народа. Затем случился очередной поворот, и упоминание бога даже внесли в конституцию. Получилось, что в современной истории у российского общества не было достаточно времени, чтобы «познакомиться» с церковью. Вера превратилась в нечто схожее с агностицизмом, когда существование высших сил нельзя доказать, но при этом «удобнее» все-таки отмечать их существование (на всякий случай или потому, что бабушка сказала крестить).

Значительные перемены произошли и с отношением к «нетрадиционной» сексуальной ориентации. Если сейчас даже упоминание запрещено, то в 2000-х годах ЛГБТК+ повестка спокойно присутствовала в массмедиа и не воспринималась как угроза. Участницы группы t.A.T.u целовались на сцене Кремлевского дворца, в эфире федерального телеканала «СТС» в прайм-тайм показывали сериал «Не родись красивой», в котором одним из героев был открытый гей, а на Первом демонстрировался комедийный проект Modern family с парой геев, воспитывающих ребенка, на MTV в дневном эфире транслировалось шоу «Секс с Текилой», где американская порноактрисса-бисексуалка выбирала себе пару как из мужчин, так и из женщин, а в кинотеатрах без большого ажиотажа шла «Горбатая гора».

Все это говорит о том, что любые ценности для россиян (впрочем, это характерно для большинства людей в целом) не важны как нечто абсолютное, вечное и нерушимое. Народ вполне способен принять даже то, что долгое время порицалось и находилось под запретом. На протяжении многих лет людям приходилось подстраиваться под новые реалии и при этом отказываться от прежних идеалов. Более того, иногда и члены правительства под влиянием вышестоящего руководства оказывались вынуждены корректировать собственные взгляды и установки. Так, Дмитрий Медведев во время своего президентского срока был настроен на сближение с Европой и даже говорил о стремлении ввести безвизовый режим с Евросоюзом.

«Если мы очень активно работаем с нашими европейскими партнерами, если у нас существует с ними, по сути, уже единое экономическое пространство, то вполне логично было бы, чтобы мы с ними вышли на единое безвизовое пространство. И этого я буду добиваться, потому что я считаю, что это залог успешного развития экономических отношений с Евросоюзом и другими странами Европы».

Президент Российской Федерации (2008–2012) Дмитрий Медведев

на пресс-конференции в Сколково в 2011 году

Но в 2012 году произошла знаменитая рокировка, затем к России был присоединен Крым, и отношения с европейскими государствами вновь стали напряженными. В результате выбранный в начале 2000-х курс на демократизацию и интеграцию в общемировое культурное пространство стал постепенно перестраиваться в обратную сторону. На первый план вновь вышло характерное для времен СССР противостояние с Западом (особенно с США), чьи ценности в очередной раз «по указке сверху» оказались чужды «русскому» человеку. А вместе с государственным регулированием, включающим огромное количество запретов, показательно менялось и мнение широкой общественности.

Если в 2000 году 55% опрошенных считало, что у западной цивилизации можно позаимствовать много полезного, то к 2022-му людей с таким мнением осталось лишь 30%.

А взамен государство, конечно же, предложило «духовные скрепы» и «традиционные ценности».

«США, особенно после распада Советского Союза, заговорили о своей исключительности, унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно все это проглатывать. Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков».

Президент России Владимир Путин,

выступая с речью на параде 9 мая 2022 года

С начала своего третьего президентского срока Владимир Путин стал постоянно говорить о «традиционных ценностях» и их защите. Без упоминания об этом не обошлось ни одно ежегодное послание Федеральному собранию (раз, два, три). При этом определение «традиционных ценностей» долгое время не складывалось. Так, в указе 2014 года «Об утверждении Основ государственной культурной политики» термин встречается 12 раз, но пояснение, что конкретно под ним подразумевается, отсутствует. Отдельного внимания удостаиваются лишь институт брака в виде «классического» союза мужчины и женщины, а также защита исторической памяти и правды. Чуть больше данных можно встретить в «Стратегии государственной национальной политики» 2018 года. Здесь к «традиционным ценностям» добавляются патриотизм, служение Отечеству, созидательный труд, гуманизм, социальная справедливость, взаимопомощь и коллективизм.

Но наиболее полное определение появилось только в 2022 году в специальном указе «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России.

К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России».

Указ президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»

Можно придумать сколь угодно много оправданий тому, почему были названы именно такие ценности, но, вероятнее всего, причина в их универсальности. Стоит вычистить из текста все упоминания России — и они станут актуальны для любой страны мира. Назвать их — это все равно что не назвать ничего, но в этом и главное достоинство — все перечисленное легко интерпретировать так, как удобно.

В чем выражается ценность жизни — в ее сохранении и поддержании на достойном уровне или жертве за идеалы? Кто является настоящим патриотом своей страны: человек, слепо поддерживающий действия правительства или желающий лучшего будущего и потому несогласный с выбранным политическим курсом? Как проявляется коллективизм — в умении встать на защиту родины, даже если она не требуется, или в народном протесте, выражающем недовольство населения происходящими событиями?

Ответ зависит от того, какое мнение складывается у правительства. Так, во времена СССР декабристов, выступивших против самодержавия и крепостного права, восхваляли как народных героев — они считались предками революционеров, которым спустя сотню лет все-таки удалось избавить страну от царской власти. Поэтому им ставили памятники и в романтическом ключе рассказывали их историю в книгах и фильмах. В то же время декабристы являлись символом народного восстания, а потому на все связанное с ними у государства было что-то вроде монополии: устанавливалось, что речь идет исключительно о выступлении против самодержавия.

«Диссиденты в Питере в основном к таким датам свои мероприятия приурочивали. Еще они любили юбилеи декабристов. Задумали, значит, мероприятие с приглашением на место события дипкорпуса, журналистов, чтобы привлечь внимание мировой общественности. Что делать? Разгонять нельзя, не велено. Тогда взяли и сами организовали возложение венков, причем как раз на том месте, куда должны были прийти журналисты. Созвали обком, профсоюзы, милицией все оцепили, сами под музыку пришли. Возложили. Журналисты и представители дипкорпуса постояли, посмотрели, пару раз зевнули и разошлись. А когда разошлись, оцепление сняли. Пожалуйста, идите кто хочет. Но уже неинтересно никому».

Н. Геворкян, Н. Тимакова, А. Колесников

«От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным»

Любопытно, что восстание декабристов вновь привлекло к себе внимание в 2022 году, когда из онлайн-кинотеатра KION без объяснения причин был удален сериал «Союз спасения». Спустя некоторое время показ проекта возобновили, но пользователи сети успели предположить, что внезапная отмена связана с нежеланием властей привлекать внимание к тематике антиправительственных выступлений в период ведения боевых действий в Украине.

Отмечу, что, согласно тексту указа об укреплении традиционных ценностей, угрозу для них представляют экстремистские и террористические организации, а также отдельные средства массовой информации, Соединенные Штаты Америки (да, они выделены отдельно) и другие недружественные страны, некоторые транснациональные корпорации и иностранные НКО, которые насаждают чуждую и разрушительную для российского общества «деструктивную идеологию».

«Идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей (далее — деструктивная идеология), включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

Распространение же деструктивной идеологии, по мнению авторов указа, ведет к аморальному образу жизни, вседозволенности, росту насилия, употребления алкоголя и наркотиков. При этом конкретных данных о том, что считается разрушительным, нет, а потому под данное определение может потенциально попасть все что угодно. Если оно, конечно же, произведено не в России и не одобрено на высшем уровне. Так, вручение известным людям кувалды, которая стала символом внесудебной расправы над человеком после того, как бойцы ЧВК «Вагнер» с ее помощью казнили «предателя», или, например, демонстрация в кинотеатрах ленты «Непосредственно Каха. Другой фильм», где главный герой насилует девушку, находящуюся в бессознательном состоянии, деструктивного влияния на общество, видимо, не оказывают. А вот показ пиратских копий голливудских блокбастеров (в том числе «Оппенгеймера») способствует проникновению «на территорию РФ контента, противоречащего основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Интересно, что приведенные в указе риски напоминают текст «Плана Даллеса» — вымышленного секретного документа, авторство которого приписывают бывшему главе ЦРУ Аллену Даллесу. Согласно популярной теории заговора, в нем описывается масштабная пропагандистская кампания по уничтожению советского общества путем культивирования среди молодежи пьянства, наркомании, беззастенчивости, национализма и ненависти к русскому народу. Распространять такие взгляды предполагалось при помощи произведений культуры.

Хотя «План» в действительности никогда не существовал, он стал очень популярен в России после распада СССР. В разное время к нему обращались Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов, а в 2015 году Асбестовский городской суд даже признал текст документа (напоминаю, несуществующего) экстремистским материалом. Неудивительно, что по сей день в политической среде встречаются персоналии, имеющие очень похожие взгляды на проблему влияния западных ценностей на умы молодежи.

«Запад пытается подорвать внутреннее единство нашей страны и народа, деморализовать наших граждан, внушить им чувство неполноценности. Запад пытается разрушить основы общероссийской и национальной идентичности, изо всех сил навязывая чуждые нам нововведения вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма».

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев,

комментируя «попытки» Запада расколоть российское общество

Но все это не дает ответа на главный вопрос — зачем государству вообще нужен упор на традиционные ценности?

Знаменитый афоризм гласит, что в окопах не бывает атеистов. Идея проста — в состоянии постоянной угрозы даже всегда отрицавший существование высших сил человек может резко поменять свои взгляды. Это своеобразная психологическая защита, при которой индивид, принимая мысль о загробной жизни, начинает несколько проще относиться к возможной смерти. Примерно таким же образом меняются ценности.

Как уже было отмечено, гарантированное выживание дает ощущение безопасности и порождает стремление к свободе и самовыражению, но если человек, напротив, живет в условиях постоянной борьбы за свою жизнь, получается ровно обратный эффект.

Так, Рональд Инглхарт пишет, что в переживших кризис обществах нередко наблюдается «авторитарный эффект» — отсутствие уверенности в будущем вызывает стресс, а стремление избавиться от него формирует потребность в предсказуемости.

Удовлетворить ее позволяет, например, религия. Когда будущее представляется туманным и практически никак не зависит от воли отдельного человека, остается лишь уповать на божественную силу, которая хотя бы предположительно может обеспечить удачный исход.

Но если одной религии недостаточно или она находится под запретом, то в качестве опоры избирается сильный лидер, способный повести народ в счастливое завтра. Проблема лишь в том, что путь к нему может быть очень долгим.

«В условиях неуверенности в завтрашнем дне люди более чем охотно отказываются от личностного в пользу общего. При угрозе вторжения, внутренних беспорядков или экономического краха они усердно ищут сильных авторитетных личностей, способных защитить их. Наоборот, условия процветания и безопасности способствуют плюрализму вообще и демократии — в частности. Это помогает объяснить давно установленную закономерность: богатые общества с большей вероятностью демократичны, чем бедные».

Рональд Инглхарт «Постмодерн: меняющиеся ценности

и изменяющиеся общества»

Выходит интересная закономерность — во время кризиса народ тяготеет к сильному лидеру, а самому лидеру эти условия выгодны, ибо управлять людьми становится легче. Так как социальная память хранит все испытания, выпавшие на долю населения, апелляция к ним дает весомое преимущество при склонении общественного мнения в свою пользу. Это позволяет государству пугать людей фразами вроде «вы что, хотите как в 90-е?» или, напротив, вдохновлять риторикой о непобедимом народе, выдержавшем все испытания (от печенегов и половцев до нацистской Германии), и так направлять их в нужное русло. Атмосфера кризиса (даже если он просто упоминается) буквально дает преимущества находящемуся у власти (или стремящемуся к ней). Но что делать, если никакого кризиса нет и жизни широких масс практически ничто не угрожает?

Когда в феврале 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Украине, появилось мнение, что эта кампания нужна только для того, чтобы сохранить власть и остаться в глазах народа сильным лидером, готовым противопоставить себя всему миру. Состояние вооруженного конфликта сформировало условия небезопасности, в которых выживание далеко не всегда гарантировано. А это, в свою очередь, позволило президенту взять под личный контроль все сферы жизнедеятельности общества и вводить любые запреты и ограничения, легко объясняя их при помощи стандартного и понятного каждому конструкта — «отчаянные времена требуют отчаянных мер».

Более того, практически каждое действие, направленное против военной агрессии, силами пропаганды легко оборачивалось «на руку» Путину или служило поводом для ответных мероприятий. Так, активная поддержка Украины от США и стран Европы фактически легитимизировала мысль о том, что «кругом враги», а Россия ведет священную войну против «коллективного Запада». Все те, кто говорят о негативных сторонах вооруженного конфликта (называют СВО войной, подсчитывают потери, предоставляют информацию не из официальных российских источников и т. д.), объявляются иностранными агентами, работающими на правительства других государств и своими действиями дискредитирующими армию РФ.

«У нас 2023-й, и Россия находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. Думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должно быть. На Украине за это расстреливают».

Президент РФ Владимир Путин,

отвечая на вопрос об уголовных делах, напоминающих репрессии 1937 г.

«Условия спецоперации обязывают жить в особых условиях в плане информации. Это накладывает отпечаток на работу СМИ и людей, способных повлиять на массы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,

комментируя ограничения в отношении СМИ из-за СВО

И, конечно же, разрыв отношений с Западом усилил риторику о поддержании «традиционных ценностей», которые в тяжелых условиях выступают для общества спасательным кругом. Именно поэтому в ход идут самые базовые и понятные каждому категории — жизнь, труд, семья, коллективизм, отказ от материального в пользу духовного и ответственность за судьбу Отечества. Что любопытно, все они предполагают борьбу за существование и обещают обретение стабильности, а это особенно живо отзывается в коллективной памяти граждан, которым чуть ли не в каждом поколении пришлось пережить немало потрясений. Что еще хуже — приходится переживать и сейчас. (О «культе страдания» в России можно прочесть в материале о криминальном кинематографе страны.)

И здесь есть один крайне важный момент. Дело в том, что ценности индивида во многом определяются условиями его жизни в подростковый период. Если человеку в юности пришлось испытать лишения, то ему будет нелегко перестроиться на новый лад, даже если ситуация кардинально поменяется. Еще страшнее то, что подобного рода травмы могут передаваться из поколения в поколение, а сверх этого еще и накапливаться в социальной памяти. Так, пережившие голод сформировали в умах потомков мысль о том, что еду нужно беречь, а хлеб ни в коем случае нельзя выкидывать. Отсюда же и навязчивое стремление многих мам и бабушек излишне заботиться о качественном питании детей и внуков (теперь вы знаете, что стоит за знаменитым «ты покушал?»).

Свидетели массовых репрессий во времена СССР передали поколениям страх перед всемогущим госаппаратом, а лично испытавшие на себе несколько экономических кризисов сформировали массу, стремящуюся как можно скорее снять деньги с банковских карт при любом намеке на экономическую нестабильность.

Все это до сих пор остается чуть ли не с каждым жителем России. Тем не менее в 1990–2000-е годы таки успела сформироваться группа, которой пусть и пришлось пережить немало ужасного (бедность, разгул преступности, террористические акты, войны в Афганистане и Чечне, экономические кризисы), но вместе с тем удалось познать и невиданную прежде свободу. Это молодое общество обнаружило у себя наличие прав и стало опираться на культурные ценности не только России, но и других стран.

«Наше с вами поколение (я сюда включаю как 20-летних, так и 40-летних — всех, кто формировался и формируется в постсоветской реальности) первые 20 лет жило в свободной (где-то уже частично в несвободной) России. Мы были как будто бы вне сферы идеологических интересов государства, да и само государство как таковое отсутствовало. Люди его возглавившие дербанили страну с огромной увлеченностью, а люди его населяющие были предоставлены сами себе и фактически могли существовать впервые за невероятно долгое время в положении идеологического вакуума, когда государство не диктовало народу, что считать правильным, а что неправильным».

Дмитрий Глуховский [признан иноагентом],

из статьи на основе лекции для Свободного университета

А ныне оно превратилось в неудобное поколение, от которого государству как будто бы лучше избавиться — мобилизовать для участия в вооруженном конфликте, посадить в тюрьму, отправить в ссылку (вынужденную эмиграцию), ограничить личную жизнь и свободу самовыражения.

«Народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы».

Президент РФ Владимир Путин,

комментируя массовый отъезд россиян из страны в связи с СВО

Становится действительно страшно — российскому государству в текущем состоянии выгоднее взращивать новую травмированную массу, которой и в будущем можно легко манипулировать. Внушать детям, что гендерные свободы противны нормальному человеку, что военная служба — дело настоящего мужчины, что превозмогание и борьба — это нормальное состояние, а «традиционные ценности» — идеалы, которым необходимо беспрекословно следовать. В конце концов, если некие предки смогли выжить, создавая крепкие ячейки общества и следуя за сильным лидером, значит, так и нужно поступать, чтобы хотя бы потомки смогли увидеть нечто под названием «светлое будущее».

«Патриотизм — в характере нашего народа, и мы знаем, на какую героическую высоту он поднимает людей, когда Родина в опасности».

Президент РФ Владимир Путин

Послесловие

Этот текст начался с небольшого рассказа о культурных проектах, которые ежегодно подаются на соискание средств в Фонде президентских грантов. Очень часто они вторят государственным запросам, и во многих текстах встречаются шаблонные фразы о необходимости сохранять культуру предков и противостоять чуждому влиянию Запада.

Но культура не может существовать без развития. Об этом говорится даже в указе «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Там обозначено, что именно осмысление на современный лад социальных, культурных и технологических процессов позволяет России успешно реагировать на новые вызовы (видимо, без них нормально жить никак нельзя).

И тем не менее в культурных проектах очень часто наблюдается консервация идей и зацикливание на великом прошлом.

«Работа мастерской будет содействовать формированию у молодежи традиционных ценностей через приобщение к истории. Мастерская будет работать по следующим направлениям: Кожевничество; Работа с металлом; Работа с деревом; Кольчугоплетение; Шитье; Исторические игры; Ткачество; Вязание; Вышивка; Валяние шерсти. На сегодняшний день молодежь мало интересуется технологиями, которые использовались в ранние и средние века».

Из материалов проекта Историческая мастерская «От предков к деткам»

«В рамках проекта, в интересной для детей форме (интерактивные мероприятия, сюжетно-ролевых игры, игры-инсценировки, развлечения, кукольные спектакли, мастер-классы, фольклорные праздники с яркими народными костюмами и героями) дети познакомятся: с русскими народными праздниками и традициями, с русским костюмом, с русским крестьянским бытом и предметами быта, с традиционными русскими поселениями, с русскими народными промыслами (русской народной игрушкой, росписями, ремеслами), с русским фольклором (сказками, былинами, прибаутками, потешками, задорными частушками, мудрыми пословицами да поговорками). Будет создана творческая мастерская, где дети будут изготавливать русские народные игрушки, расписывать разделочные доски, изготавливать глиняную посуду и т. д.)»

Из материалов проекта Календарные традиции русского народа

У россиян практически нет представлений о будущем и о том, каким именно образом можно трансформировать собственную культуру. Поэтому образ счастливого завтра вырисовывается из наиболее ярких страниц оставшегося позади вчера. Это, например детективный триллер «Шпион», действие которого разворачивается в идиллической Москве 60-х, где легендарный Дворец Советов все-таки построен.

Это и компьютерная игра Atomic Heart, где в основе сюжета и эстетики, опять же, СССР, в котором наука развилась до невиданных высот. Это и сериал «Чернобыль», где главный герой предотвращает аварию на ЧАЭС и оказывается в советском будущем с Владимиром Путиным во главе коммунистической партии.

В массовой культуре встречаются редкие образы будущего России. Например, «Вратарь галактики» и «Танцы насмерть», но в них у страны практически отсутствует идентичность. В первом случае Москва превращается в тропики, а во втором в качестве ориентира используются подростковые антиутопии, пришедшие из-за рубежа.

Вот и получается, что традиционные ценности используются по большей части как способ привлечь инвестиции в проект (или в организацию, которая будет заниматься его реализацией). А реальные взгляды авторов по поводу них могут быть совершенно другими. Человек обладает способностью подстраиваться под ситуацию, особенно если это требуется для выживания. Одни сокращают расходы и «затягивают пояса потуже», другие пытаются изыскать способы получить выгоду (для себя или своего бизнеса). И точно так же это будет работать, когда ценности в очередной раз поменяются.

Другие статьи о культурных традициях:

Оскорбители чувств. 15 скандальных шедевров, за которые великих художников отменяли: пьяницы, гениталии и Христос в моче

Патриоты поневоле. Что школьники говорят о прославлении российской символики, воспитательном гимнопении и любви к родине

Криминальная Кинороссия. Почему бандитские фильмы так популярны? Часть 1: эстетика панелек и культурный мазохизм